6 0 0 0 OA 東西蝦夷山川地理取調図

6 0 0 0 OA 岡山県新見市の玄賓僧都伝説

- 著者

- 原田 信之

- 出版者

- 新見公立短期大学

- 雑誌

- 新見公立短期大学紀要 (ISSN:13453599)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, pp.202-215, 2007

平安時代初期に、南都法相宗興福寺の高僧玄賓は、僧都職を辞して備中国哲多郡湯川寺に隠遁した。そのため、備中国各地には玄賓開基の伝承を持つ複数の寺院が存在している。備中国湯川寺は現在の岡山県新見市にある。新見市には玄賓開基伝承を持つ寺院が湯川寺、大椿寺、四王寺の三ヵ寺あり、それぞれに興味深い伝説が伝えられている。これら玄賓にまつわる諸伝説は、伝承地周辺の人々に玄賓がどのようにとらえられてきたかをうかがうことができるものであり、文献資料の間隙を埋めるものとして、玄賓像の一端を語る参考資料となりうるであろう。新見市にある三ヵ寺の事例は「玄賓隠遁地伝承圏」をめぐる問題等を検討する際にも重要なてがかりを与えてくれるものと考えられる。

- 著者

- 岩永 正子 Nader Ghotbi 小川 洋二 乗松 奈々 山下 俊一

- 出版者

- 長崎大学

- 雑誌

- 長崎醫學會雜誌 : Nagasaki Igakkai zasshi (ISSN:03693228)

- 巻号頁・発行日

- vol.81, pp.266-270, 2006-09

近年18-Fポジトロン放出放射性同位核種を用いたPET(positoron emission tomography)およびPET/CTが悪性腫瘍などの臨床画像診断分野で急速に普及している。しかし,日本と欧米ではPET(PET/CT)の臨床応用に極めて異なる点がある。欧米ではPETは主として確定診断・ステージング・治療後フォローアップなどの癌診療に適用されているが,日本ではそういった癌診療以外に,無症状の健康人に対する癌検診の適用が20%も占めていることが特徴である。PETガン検診の急速な普及の背景には,PET検診センターと旅行会社がタイアップした「PET検診ツアー」ブーム,「数ミリの極微小のがんが発見でき,これまでの検査より癌の発見率が高い」「被曝線量は2.2mSvと年間に受ける自然被曝線量よりも低く安全」という偏った情報のみがマスメディアで過剰宣伝されていることなどが考えられている。日本では以前から医療用被曝の割合が高いことが知られ,PET/CTによる癌検診の普及により新たな医療被曝の増加が懸念される。PET検査の18-Fから出るγ線のエネルギーは高く(511 KeV)被検者だけでなく介護者・医療スタッフの職業被曝の問題もある。PET(PET/CT)の臨床腫瘍学における検査の妥当性・有効性については欧米から多くの報告があるが,PET(PET/CT)による一般健康人の癌検診(いわゆるマス・スクリーニング)は欧米では行われていないこともあって,その妥当性と放射線被曝について評価した研究は非常に少ない。そこで我々は,既知論文・PETモデルセンター・日本人癌罹患率などのデータをもとに,無症状の一般健康人を対象にしたPET(PET/CT)癌検診の検査の妥当性と放射線被曝線量を評価した。

6 0 0 0 OA プロ野球ファンに関する研究(II) : ファン心理の球団別比較(第一部 地域と生活)

- 著者

- 小城 英子 広沢 俊宗

- 出版者

- 関西国際大学

- 雑誌

- 関西国際大学地域研究所叢書

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.19-26, 2005-03-31

本稿は、2004年度に大学生を対象に実施した質問紙調査による定量的分析を中心にして、日本のプロ野球ファンの心理を把握したものであり、本論では、調査結果の概要について記述することを目的としている。概括すると、阪神や横浜といった球団のファンは、球団に対する愛着や、ファン同士の交流や連帯感が強く、弱小球団を温かく見守るところにファン心理の特徴が見られた。一方、巨人や西武といった球団は、安定して勝ち続けるところに魅力があり、カリスマ的存在であることが示唆された。

6 0 0 0 OA Schrödinger方程式の基本解の構成

- 著者

- 藤原 大輔 浅田 健嗣

- 出版者

- 一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 数学 (ISSN:0039470X)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.2, pp.97-119, 1981-04-30 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 104

その物理学における意義をさておくと,Feynman経路積分とは,数学的にはSchrodinger方程式の基本解の構成法であるとも考えられる.この小論では,そのような立場にたって,Feynman経路積分の定式化に際し,どのような困難があるかを説明し,いくつかの定式化の方法を紹介したい.

6 0 0 0 OA 〔講義稿〕 古代の四声と普通話の四声の対応関係

- 著者

- 太田 斎

- 出版者

- 神戸市外国語大学外国学研究所

- 雑誌

- 神戸市外国語大学外国学研究 = Annals of foreign studies (ISSN:02899256)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, pp.95-131, 2010-03-02

- 著者

- 斉藤 英俊

- 出版者

- 公益社団法人 日本水産学会

- 雑誌

- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)

- 巻号頁・発行日

- vol.84, no.1, pp.87-93, 2018

- 被引用文献数

- 5

<p> 新たな輸入防疫制度の申請対象となったテナガエビ類の流通状況を,2016-2017年に神奈川県,愛知県,大阪府,広島県の釣具店で調査した。新制度施行前は,中国から輸入された外来種チュウゴクスジエビが購入個体数の83-93%を占めた。2016年7月の施行後は,国内産地から供給された在来種スジエビが83-100%を占めた。しかし,広島県や愛知県では施行後もチュウゴクスジエビが5-11%含まれ,国内産地の一つである岡山県で採集されたことから,国内に定着した本種が釣り餌として流通していることが判明した。</p>

6 0 0 0 OA 80年代アメリカの都市構造と都市交通地理学の課題

- 著者

- 小長谷 一之

- 出版者

- THE TOHOKU GEOGRAPHICAL ASSOCIATION

- 雑誌

- 東北地理 (ISSN:03872777)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.4, pp.264-275, 1991-11-15 (Released:2010-04-30)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 2

近年のアメリカ都市構造に関するいくつかのデータや研究 (Pisarski, Orski, Cervero など) によれば, 1980年代が, 都市構造に大きな変化が生じた時期であったことを示す兆候がいくつも見られる。それらを総括すると, 1980年代は, 戦後の構造変容の基調をなしていた郊外化が, 決定的な段階を迎えるに至った時期であるといえる。その特徴としては, (1) オフィス (中枢管理) 部門の郊外化, および, (2) 郊外核の集積の2つが上げられよう。こうした都市構造の変化は都市交通の問題と深く関っているため, 特に都市交通地理学の分野で活発な議論がなされたきた。交通流動や都市圏の側面からニューイングランドをあつかった Plane は, 通勤流動を類型化した上で, 郊外への雇用の移転に伴い従来見られなかったような逆通勤や交差通勤が急増し, 都市構造が複雑化していることを示した。シカゴでも Sachs が, インナーシティ雇用の衰退と, 対照的な郊外核の成長の結果, 大規模な逆通勤が発生し, 交通混雑を引き起こしいることを指摘している。このように郊外雇用の中心となってきた郊外核は, Lineberger や Cervero などにより分類されその実態が把握された。その結果, (特に交通に関する) 都市問題の観点からは, 郊外核の集積度や機能混合性を高めることが重要であるとの見解が示されている。

6 0 0 0 OA 温熱・光住環境と血圧サーカディアン変動:平城京コホート研究からの知見

- 著者

- 大林 賢史 佐伯 圭吾

- 出版者

- 一般社団法人日本衛生学会

- 雑誌

- 日本衛生学雑誌 (ISSN:00215082)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.2, pp.138-142, 2018 (Released:2018-05-31)

- 参考文献数

- 33

The purpose of this short review is to describe the influence of housing environment temperature and lighting on circadian blood pressure (BP) variability using data from the HEIJO-KYO cohort, a community-based cohort study launched in 2010. Increased excess mortality from cardiovascular disease in winter is a worldwide problem. Previous studies showed higher conventional BP and higher daytime ambulatory BP in winter; however, the relationship between indoor cold exposure and circadian BP variability remained unknown. In our cohort, we found a significant inverse relationship between indoor temperature and morning BP surge, independent of potential confounding factors. In addition, we found the tertile group with the lowest daytime indoor temperatures showed significantly higher urinary sodium excretion than the tertile group with the highest daytime indoor temperatures. Higher sodium intake caused by indoor cold exposure may partly explain the higher BP in winter. Physiologically, light exposure is the most important environmental cue for the circadian timing system and melatonin secretion. In our cohort, we observed that an increase in nighttime short-wave length light exposure and a decrease in daytime light exposure were significantly associated with lower melatonin secretion. Furthermore, lower melatonin levels were significantly related to higher nighttime BPs and parameters of atherosclerosis, which are predictors of cardiovascular disease incidence. Further longitudinal studies of the influence of housing environment temperature and lighting on cardiovascular disease incidence are required.

6 0 0 0 OA 諸系譜

- 巻号頁・発行日

- vol.第14冊, 1800

6 0 0 0 IR マスク着用が保育に及ぼす影響に関する保育者の認識

- 著者

- 西館 有沙

- 出版者

- 富山大学人間発達科学部

- 雑誌

- 富山大学人間発達科学部紀要 (ISSN:1881316X)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.2, pp.125-130, 2016

保育者の職務中のマスク着用は,感染症対策という面からみれば必要な対応であるが,子どもの健全な心身の発達を促す保育を行う際の影響の有無にも,留意する必要がある。そこで本研究では,保育者のマスク着用状況やマスク着用に関する認識を明らかにするため,保育者に対する質問紙調査を実施した。質問紙は107部を回収し,そこから看護師や障害児施設に勤務する保育士の回答を除いた90部を分析対象とした。保育者は自身が風邪等をひいている時(94%)や病気が流行している期間(70%)にはマスクを着用すべきであると考えており,そのような時にはマスクを着用していた。一方,6割を超える保育者がマスクの着用によって困った経験があるとした。その理由としては,声が届きにくいことや保育者の表情が子どもに伝わりにくいことが多く挙がった。また,保育者はこれらによって保育に支障が生じると考える傾向にあった。

6 0 0 0 OA 心身医学研究とオープンサイエンス

- 著者

- 国里 愛彦 遠山 朝子

- 出版者

- 一般社団法人 日本心身医学会

- 雑誌

- 心身医学 (ISSN:03850307)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.8, pp.689-693, 2021 (Released:2021-12-01)

- 参考文献数

- 9

科学における再現性の危機に対して,Goodmanらによる方法・結果・推論の再現可能性の観点から,問題点と解決法について整理した.再現可能性問題への解決法としては,仮説検証を適切に行うために研究者の自由度を低める事前登録,データ・解析コード・マテリアルなどを公開するオープンサイエンス実践がある.本稿では,これらの研究実践が『BioPsychoSocial Medicine』誌においてどの程度行われているか調査を行った.その結果,臨床試験は事前登録されているが,それ以外の研究デザインでは少ないこと,データやコードを外部リポジトリや雑誌サイトで公開することは少ないことが示された.オープンサイエンス実践は研究公正に必要であり,今後の普及が期待される.

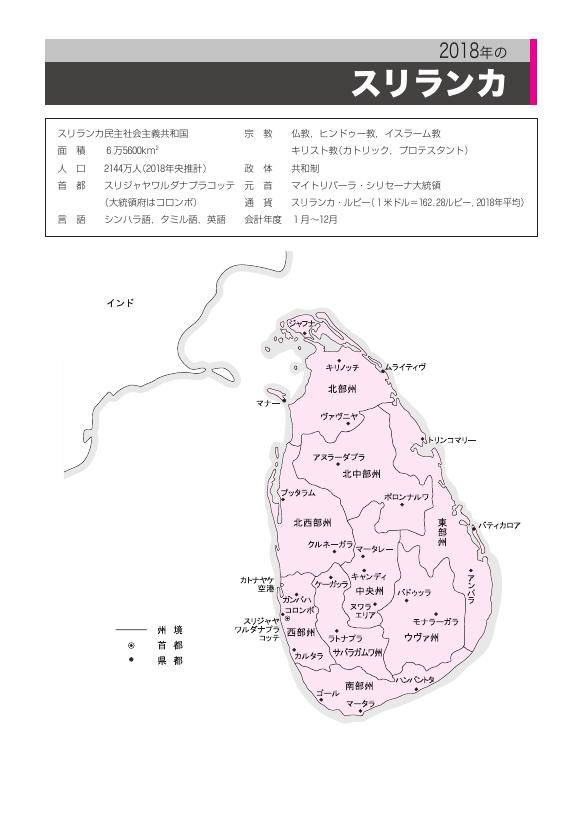

6 0 0 0 OA 2018年のスリランカ 大統領による前代未聞の政変

- 著者

- 荒井 悦代

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アジア動向年報 (ISSN:09151109)

- 巻号頁・発行日

- vol.2019, pp.541-564, 2019 (Released:2019-10-24)

6 0 0 0 OA 萌芽研究領域の特定手法と評価指標に関する考察

- 著者

- 岩見 紫乃

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.9, pp.694-700, 2015-12-01 (Released:2015-12-01)

- 参考文献数

- 15

科学技術戦略を策定するにあたり,近年では,データを分析して客観的なエビデンスに基づき判断しようという潮流があり評価手法の研究が進められている。本分析では,分析対象に,2007-2014年の各年の被引用数上位1%の論文を収集し,論文の引用ネットワークを分析して,萌芽研究領域を特定して投資対象を判断する指標を提案する。研究領域に含まれる平均出版年から萌芽研究領域を特定した結果,日本の論文が含まれる領域は5領域が検出された。それらの領域における日本の研究の質・量・最新性を判断し,その後,取るべき戦略ごとに研究領域を区分した。

6 0 0 0 OA 横山十四男著, 『百姓一揆と義民伝承』, 教育者、一九七七年、六〇〇円

- 著者

- 青木 虹二

- 出版者

- 社会経済史学会

- 雑誌

- 社会経済史学 (ISSN:00380113)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.2, pp.193-196, 1978-07-25 (Released:2017-11-24)

6 0 0 0 IR 検閲とは何か--検定の問題をも含めて

- 著者

- 和田 洋一 ワダ ヨウイチ Wada Yoichi

- 出版者

- 同志社大学人文学会

- 雑誌

- 人文学 (ISSN:04477340)

- 巻号頁・発行日

- no.87, pp.1-13, 1966-03

6 0 0 0 IR 学校の勉強なんかしない : 男の特権?

- 著者

- 高田 里惠子

- 出版者

- 北海道大学大学院文学研究科応用倫理研究教育センター

- 雑誌

- 応用倫理 (ISSN:18830110)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.14-23, 2018-03-31

6 0 0 0 IR 曹魏文・明帝期の政界と名族層の動向--陳羣・司馬懿を中心に

- 著者

- 佐藤 達郎

- 出版者

- 東洋史研究會

- 雑誌

- 東洋史研究 (ISSN:03869059)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.1, pp.p56-83, 1993-06

6 0 0 0 IR 浮田一蕙「長篠合戦図」 : 建仁寺久昌院客殿障壁画

- 著者

- 中谷 伸生

- 出版者

- 関西大学博物館

- 雑誌

- 関西大学博物館紀要 (ISSN:13414895)

- 巻号頁・発行日

- no.9, pp.136-146, 2003-03-31

平成十四(二〇〇二)年度建仁寺久昌院の建築及び障壁画の調査研究報告〈論文・資料紹介〉

6 0 0 0 OA コロナ禍での大学生におけるアタッチメントと孤独感や精神的健康との経時的な相互関係

- 著者

- 中尾 達馬

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- pp.92.20320, (Released:2021-06-30)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 4

This study, using both the cross-lagged and synchronous effects models, examined the temporal and causal relationships between attachment and other critical psychological variables (loneliness, mental health) in university students under the restrictive conditions of campus activities due to COVID-19. The participants of the analysis were 150 university students (88 males, 62 females) who responded to two web surveys three months apart: one in early May 2020 and the other in late July or early August 2020. The main findings were: (a) AIC and BIC indicated that the cross-lagged effects model fit the data better than the synchronous effects model; (b) attachment anxiety had a negative cross-lagged effect on mental health three months later; and (c) loneliness had a positive cross-lagged effect on attachment avoidance three months later. This study’s academic contribution was to extend the previous findings about the interrelationships over time in a potentially attachment-related threat situation, the COVID-19 pandemic, and to clarify whether attachment influences loneliness and mental health in this situation or vice versa.