2 0 0 0 OA 非定型抗精神病薬オランザピンによる新たな副作用発症メカニズムの検索

- 著者

- 服部 夏実 森中 遥香 光本(貝崎) 明日香 沼澤 聡

- 出版者

- 日本毒性学会

- 雑誌

- 日本毒性学会学術年会 第45回日本毒性学会学術年会

- 巻号頁・発行日

- pp.P-180, 2018 (Released:2018-08-10)

【目的】オランザピンに代表される多元受容体作用抗精神病薬(MARTA)は、神経学的な副作用が少ないことから、統合失調症の治療薬として広く使用されているが、体重増加や高血糖等の副作用を生じることが問題となっている。体重増加は、主に5-HT2CやH1受容体の遮断作用が食欲増進ペプチドであるグレリンの分泌を促すと説明されている。一方、最近、視床下部領域における酸化ストレスが、インスリンやレプチンの作用を減弱させ、肥満や糖尿病を引き起こすという説が提唱された。そこで本研究では、オランザピンが視床下部に酸化ストレスを引き起こすことにより体重増加や高血糖を招くという実験的仮説を立て、これを検証した。【方法】Balb/c雄性マウスにオランザピン(25 mg/kg, i.p.)を投与し、3, 6, 12, 16時間後に視床下部を採取した。また、オランザピン(5~50 mg/kg, i.p.)を投与し、3時間後に視床下部、海馬、皮質を採取した。酸化ストレスの指標として、Heme oxygenase-1 (HO-1)発現レベルをRT-PCR法で検討した。【結果・考察】オランザピン(25 mg/kg)投与3, 6時間後において、有意なHO-1発現レベルの上昇が認められた。このようなHO-1誘導は、高血糖・糖耐性を生じることが明らかになっている用量(10 mg/kg)でも認められた。同様の条件下、海馬および皮質のHO-1レベルは変化しなかった。このことから、オランザピンは視床下部特異的に酸化ストレスを生じることが示唆された。今後、オランザピンが酸化ストレスを生じるメカニズムについて検討を進める。

2 0 0 0 OA 末梢神経急性圧迫損傷に対する薬物療法の有効性に関する実験的研究

- 著者

- 武内 正典 茨木 邦夫

- 出版者

- West-Japanese Society of Orthopedics & Traumatology

- 雑誌

- 整形外科と災害外科 (ISSN:00371033)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.2, pp.579-581, 1990-10-25 (Released:2010-02-25)

- 参考文献数

- 8

Experiments in our laboratory have shown that steroid therapy commenced immediately before the operation prevents the functional deficit caused by silicone cuffs applied to intact sciatic nerves in rats. A further study showed that epineurectomy alone caused no significant functional deficit. In this experiments when compression was applied after removal of the epineurium the same dose of steroid used in our previous experiments proved unable to prevent the functional deficit.In intact nerves, it is probable that the trauma of cuff application caused edema of the intraneural pressure in the segment under the cuff and thus neuronal injury. The maximum injury and edema would occur in the epineurium, which can be prevented by steroid administration. Following epineurectomy edema of the perineurium and endoneurium resulted in a similar pressure increase that was not prevented by the steroids.

2 0 0 0 OA 住宅における和室の配置と使用状況について

- 著者

- 小池 孝子 野﨑 葵 定行 まり子

- 出版者

- 一般社団法人 日本家政学会

- 雑誌

- 一般社団法人日本家政学会研究発表要旨集 69回大会(2017)

- 巻号頁・発行日

- pp.77, 2017 (Released:2017-07-08)

目的 現代の住まいにおける和室の使われ方を分析することにより、今後の住宅内における和室のあり方について検討をおこなう。方法 女子大学生を対象に、自宅における和室の有無、室配置、和室での生活行為について質問紙調査により分析する。調査対象者数は489人である。結果 対象とした女子大学生の自宅のうち和室がある家は69.1%であり、東京都では51.0%にとどまった。 住居形態別では、戸建て住宅では70.9%、集合住宅では63.8%の住宅に和室があった。和室の配置の形式は、廊下のみと接する独立間、他の室と連続する続き間、室の一部のみが畳敷きとなっている和洋室の3つに大別され、それぞれの割合は30.1%、67.6%、2.3%となっており、特に集合住宅では続き間が多くなっている。和室の使用目的では、独立間は個室としての使用が多いが、玄関脇の独立間などでは客間としての使用もみられる。続き間はリビングと連続するものが大半を占め、多目的室、寝室としての使用が同程度あり、団らん室、家事室としての使用もみられた。和室を含む住宅内で女子学生が行う行為では、和室では個人的行為のほか家事手伝いなどさまざまな行為が行われているが、行われている行為そのものが少なく、和室があまり利用されていないことがわかった。

- 出版者

- 公益社団法人 東京地学協会

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.125, no.1, pp.Cover01_01-Cover01_02, 2016-02-25 (Released:2016-03-22)

- 参考文献数

- 1

層状堆積岩層を切って崩壊地―ガリー―土石流錐の一連の地形が形成されており,その下端は多角形土のみられるクレーター底(写真右端)に張り出している.斜面頂部(写真左端)にも多角形土が広がる.これらの景観より,高緯度に広く存在する「氷に富む表層(永久凍土)」からなる谷頭部で(融解?)侵食が発生し,土石流の流下によりガリーを発達させ,斜面基部に堆積するという地形変化が最近も起こっている可能性がうかがえる.崖錐表面は季節的なドライアイス層で覆われて白っぽくみえる.HiRISEのホームページにGulick(2014)による本画像の紹介記事がある.写真の左右幅は約5 km.(写真提供:NASA/JPL/University of Arizona;説明:松岡憲知)

2 0 0 0 OA 自己免疫性ニューロパチーの診断と治療

- 著者

- 神田 隆

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.106, no.11, pp.2439-2445, 2017-11-10 (Released:2018-11-10)

- 参考文献数

- 10

四肢末梢のしびれ感や感覚・筋力低下を主症状とするニューロパチーは,日常診療で頻繁に遭遇する病態であるが,診断や治療に難渋することが多く,苦手とする先生方も多い疾患群である.本稿では,近年,病態の解明や治療法の開発で進歩がめざましい自己免疫性ニューロパチーを取り上げ,急性3疾患・慢性4疾患に焦点を絞って概説する.本症は,基本的には治療介入可能な病態である.従来の副腎皮質ステロイド,免疫グロブリン大量静注療法(intravenous immunoglobulin:IVIg),血漿浄化療法の3つに加えて,各種免疫抑制薬や生物学的製剤の有効性に関する知識が蓄積されており,治療の選択肢はかつてない広がりをみせている.しかし,末梢神経軸索は一旦障害を受けて軸索変性に陥ると,その再生には長期間を必要とし,軸索変性から神経細胞体の破壊に至れば,不可逆的な機能脱落に至る.治療オプションが広がった今こそ,免疫性ニューロパチーに関する知識を最新のものとし,早期診断から治療に結び付けていただきたいと念願する.

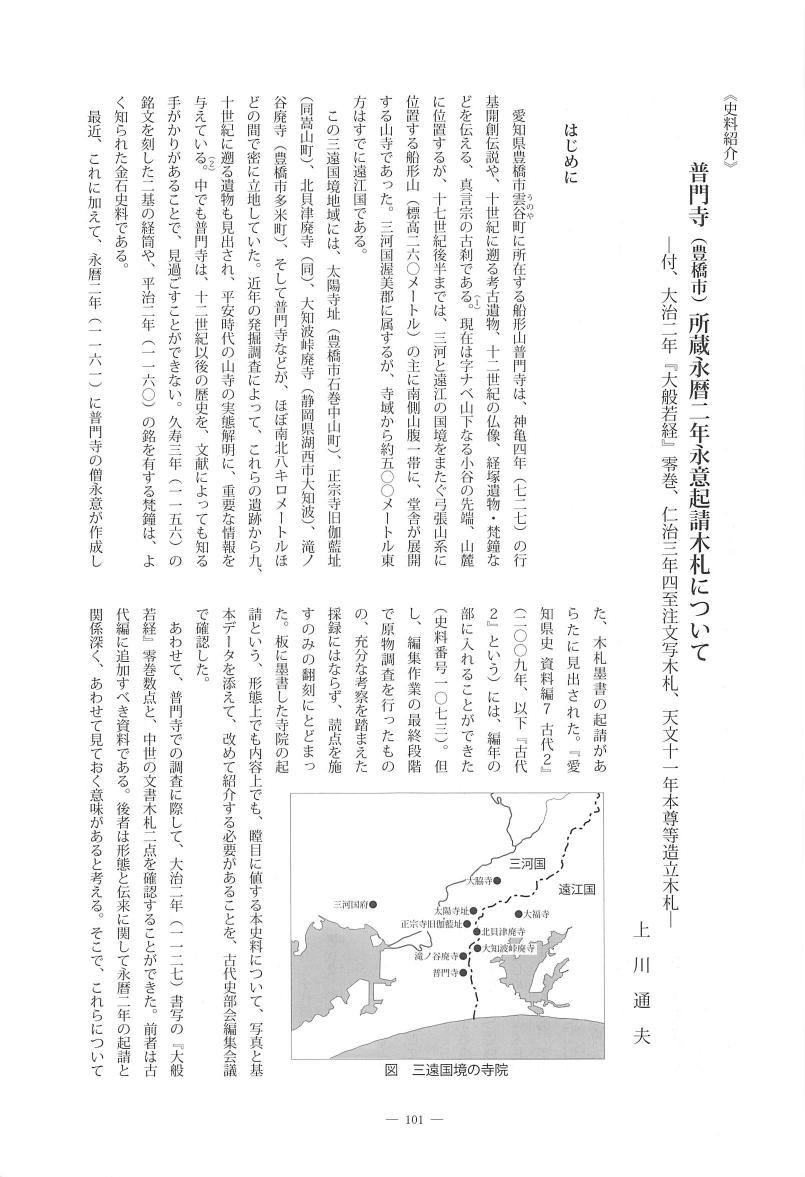

- 著者

- 上川 通夫

- 出版者

- 愛知県

- 雑誌

- 愛知県史研究 (ISSN:18833799)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.101-115, 2010 (Released:2020-02-27)

2 0 0 0 OA 他者の表情観察を通した認知的共感と情動的共感の神経基盤 —成人女性を対象として—

- 著者

- 山口 亮祐 宮本 礼子

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床神経生理学会

- 雑誌

- 臨床神経生理学 (ISSN:13457101)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.6, pp.567-577, 2018-12-01 (Released:2018-12-06)

- 参考文献数

- 36

共感は, 認知的共感と情動的共感に分類され, それぞれが補足し合って共感機能を担っている。本研究では, 同一刺激だが異なる教示条件を用いて, 認知的共感と情動的共感の神経基盤の相違点を明らかにすることを目的とした。右利きの健常成人女性16名を対象に快感情が喚起される顔写真を見る条件 (情動的共感) と, 提示された人の感情を想像する条件 (認知的共感) を施行中の脳活動を, 機能的磁気共鳴画像法を用いて検討した。その結果, 情動的共感に特有の活動として両側下頭頂小葉が賦活し, 感覚情報を基にした感情面のミラーリングの関与が示唆された。一方, 認知的共感に特有の活動として左下前頭回が賦活し, 表情の意図を推測する活動の関与が示唆された。下頭頂小葉, 下前頭回ともにミラーニューロンシステムの一部であり, それぞれの共感には同システム上の異なる部位が関与し, 共感機能を担っている可能性が示唆された。

2 0 0 0 OA GaN選択横方向成長による転位密度の低減

- 著者

- 酒井 朗 碓井 彰

- 出版者

- 公益社団法人 応用物理学会

- 雑誌

- 応用物理 (ISSN:03698009)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.7, pp.774-779, 1999-07-10 (Released:2009-02-05)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 3

マスク材を表面に部分的に形成して成長を行う選択横方向成長方法により,転位密度の少ない高品質窒化ガリウムが得られた.成長手法として八イドライド気相成長を用いたが,成長初期の段階で安定なファセット構造が出現し,成長モードが変化することに対応して,転位がその伝播方向を変えることが断面透過電子顕微鏡観察で見い出された.窒化ガリウム中の転位構造とその挙動を詳細に観察し・選択横方向成長による転位削減機構を探る.

2 0 0 0 OA 永井良和著 『社交ダンスと日本人』

- 著者

- 高橋 一郎 永井 良和

- 出版者

- 社会学研究会

- 雑誌

- ソシオロジ (ISSN:05841380)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.1, pp.89-97, 1992-05-31 (Released:2017-02-15)

- 著者

- Masanao ICHIMATA Atsushi TOSHIMA Fukiko MATSUYAMA Eri FUKAZAWA Kei HARADA Ryuzo KATAYAMA Yumiko KAGAWA Tetsushi YAMAGAMI Tetsuya KOBAYASHI

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE

- 雑誌

- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- pp.22-0533, (Released:2023-10-17)

Retroperitoneal hemangiosarcoma (RPHSA) is a rare tumor in dogs with a poorly understood prognosis after surgery. The objectives of this study were to investigate the clinical features and prognosis of canine RPHSA that had undergone surgical resection. In this single-center, retrospective cohort study, we reviewed the medical records of dogs that had undergone surgical resection for retroperitoneal tumors and received a histopathologic diagnosis of HSA between 2005 and 2021. The median progression-free survival (PFS) and overall survival (OS) were 77.5 days and 168 days, respectively. In the present study, canine RPHSA had an aggressive biological behavior similar to visceral HSA. Further studies in larger canine populations are needed to evaluate the efficacy of adjuvant chemotherapy.

2 0 0 0 OA 抗うつ剤の種類・特徴とその限界

- 著者

- 坂本 将俊

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.7, pp.663-667, 2017 (Released:2017-07-01)

我が国での抗うつ剤の歴史は1958年に世界初の抗うつ剤であるイミプラミン(商品名:トフラニール)が発売されたところから始まった。イミプラミンが発売されてから50年以上が経ち、抗うつ剤も少しずつ進化してきた。初期の抗うつ剤は副作用に大きな問題があったが、現在の抗うつ剤は安全性に優れるものが多くなってきた。しかし現在においても抗うつ剤の基本的な原理はいまだ変わっていない。このコラムでは、現在使われている抗うつ剤について、その効果・副作用と限界について、抗うつ剤の歴史をみながら照会する。

2 0 0 0 OA ミード報告の歴史性

- 著者

- 安永 雅

- 出版者

- 日本財政学会

- 雑誌

- 財政研究 (ISSN:24363421)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, pp.196-222, 2022 (Released:2023-10-17)

- 参考文献数

- 86

本稿は,ミード報告の改革案の検討を通して,支出税理論の再検討を行い,税制改革案と租税理論との関係について考察する。ミード報告を理論書としてのみ扱うのではなく,その実践的側面に注目し,かつミードの財政思想を踏まえることで,この報告書の改革案が3つの要素のコンビネーションであったこと,支出税の根拠は公平性などの租税原則に基づいたものではなく,経済停滞打破という具体的なものであったことを明らかにする。一方で日本の支出税論においてはミード報告が頻繁に言及され,税制改革案として支出税の研究も進んだが,原則論に基づいた評価がおもであり,公平性の観点からミード報告は評価されてきた。このような,改革案の形成やその後の解釈における支出税像の相違は,支出税の理論的優位性が一義的に定まるものではなく歴史的状況に大きく依存していることを示唆している。

2 0 0 0 OA 〈狂気〉をめぐるフーコー=デリダ論争再考 認識論的・法的・教育的観点から

- 著者

- 田村 歩

- 出版者

- 日本哲学会

- 雑誌

- 哲学 (ISSN:03873358)

- 巻号頁・発行日

- vol.2023, no.74, pp.189-202, 2023-04-01 (Released:2023-06-28)

2 0 0 0 OA 洞察問題としての日本語版Remote Associates Taskの作成

- 著者

- 織田 涼 服部 雅史 西田 勇樹

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- pp.89.17201, (Released:2018-08-10)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 12

This paper proposes a new Japanese version of the Remote Associates Task (RAT). In a process of solving an insight problem, people often come to an impasse and end with an experience of surprise (“Aha!”) when they finally find their solution or are informed of the correct solution. We devised a set of 80 RAT problems that were intended to have the solver reach an impasse by evoking a certain fixed term. Two experiments showed that people have a stronger “Aha!” experience when they encounter the new RAT than the one proposed previously. The current paper provides a list of problems from the new RAT and basic data including the solution rate and the degree of the “Aha!” experience for each problem.

2 0 0 0 OA セルロースの熱分解と焦げ臭

- 著者

- 前川 麻弥 能美 隆

- 出版者

- 一般社団法人 日本質量分析学会

- 雑誌

- Journal of the Mass Spectrometry Society of Japan (ISSN:13408097)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.4, pp.308-316, 1998 (Released:2007-07-20)

- 被引用文献数

- 4 4

Pyrolysis mechanism of cellulose and it's roasted odor were studied by odor sensor, GC-MS and TG-MS. The roasted odor was generated from 170°C when cellulose was heated and decomposed. Odor sensor made of tin oxide semiconductor thin film detected the odor products at 170°C. A human nose could detect the odor at the same temperature. The human and the artificial nose could be understood to sense the same evolved gas among the decomposition products. We analyzed the decomposition products of cellulose and found levoglucosan as a main product around 300-400°C by GC-MS under He condition. TG-MS study was carried out under air condition and levoglucosan was detected. Levoglucosan (mp 182°C, bp 280°C) was estimated to sublimate over the temperature of 200°C. When the cellulose pyrolized, the chemical weak bonding of -O- was scissored randomly. Finally this scission stopped when it created the monomer unit of cellulose, i.e., levoglucosan. Considering these facts we concluded the roasted odor by the decomposition of cellulose must be levoglucosan.

2 0 0 0 OA 文化の客体化 : 観光をとおした文化とアイデンティティの創造

- 著者

- 太田 好信

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 民族學研究 (ISSN:24240508)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.4, pp.383-410, 1993-03-30 (Released:2018-03-27)

- 被引用文献数

- 2

本論は、文化の担い手が自己の文化を操作の対象として客体化し,その客体化のプロセスにより生産された文化をとおして自己のアイデンティティを形成する過程についての分析である。現代社会において,文化やアイデンティティについて語ることは,きわめて政治的にならざるをえない。したがって,この客体化の過程も,その対象や方法,またその権利などをめぐる闘争に満ちている。文化の客体化を促す社会的要因の一つは観光である。観光は「純粋な文化」の形骸化した姿を見せ物にするという批判もあるが,ここでは,観光を担う「ホスト」側の人々が,観光という力関係の編目を利用しながら,自己の文化ならびにアイデンティティを創造していることを確認する。つまり「ホスト」側の主体性に立脚した視点から観光を捉え直す。国内からの三事例を分析し,「真正さ(authenticity)」や「純粋な文化」という諸概念の政治性を再考する。

2 0 0 0 OA 運動の苦手な子供における効果的な指導方法について: メタ分析を用いた検討

- 著者

- 堀田 愛 高橋 達己 齊藤 まゆみ 澤江 幸則

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会

- 雑誌

- 体育学研究 (ISSN:04846710)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, pp.103-116, 2023 (Released:2023-03-09)

- 参考文献数

- 63

This study aimed to identify effective instructional methods for improvement of motor competence in children who do not excel at physical activity. For this purpose, a meta- analysis was conducted to integrate intervention studies designed to measure motor competence, and the effect size was calculated. The results suggested that children who do not excel at physical activity (i.e. under-achievers) were able to improve their motor competence to a particularly high degree. Among various sub-factors, the effect size of “acceptance” was the highest. We further examined instructional methods that might improve “acceptance”, and this revealed that “step-by-step instruction” and “interactions among learners” were considerably effective. These results suggest that an effective instruction method for children should include “step-by-step instruction”, which can motivate children to exercise on their own by offering tasks and an environment suitable for them in a stepby-step manner. “Interaction among learners” can be facilitated by providing opportunities to share information among students and to engage in group activities. Interactions can allow the group of under-achievers, who rarely receive attention in regular physical education (P.E.) classes, to feel recognized by learners. In conclusion, it is considered important in P.E. to work with a group that includes under-achievers and to foster a receptive atmosphere, instead of focusing on problems that emphasize the weakness of children. Practitioners should consider applying an ecological model of adaptive P.E. that emphasizes the relationship between the individual, the environment, and the task at hand.

2 0 0 0 OA 植物の感覚と運動 : 物質サイドからのアプローチ(<特集>夢・化学-21)

- 著者

- 山村 庄亮 三義 英一

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.7, pp.438-443, 1993-07-20 (Released:2017-07-13)

人の場合, 眠りは意識が分化される一つの方法と考えられ, 通常地球の動きに合わせた時間的, 同期的動きをするともいわれている。植物の場合でもオジギソウ, ネムノキなどは体内時計により制御されたリズム, すなわち概日リズム(circadian rhythm)によってほぼ1日周期で就眠運動を行う。そして, 今世紀のはじめには, これらの運動が化学物質によって引起こされることがすでにわかっていた。しかし, 植物の就眠物質と覚せい物質が明らかになったのは, つい最近のことである。物質サイドから生物に共通な体内時計の本質を突止めることができるか, 興味のつきないテーマである。

- 著者

- Hirokazu Tanaka Sayo Tanaka Kayo Togawa Kota Katanoda

- 出版者

- Japan Epidemiological Association

- 雑誌

- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.7, pp.372-380, 2023-07-05 (Released:2023-07-05)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 8

Background: The 2015 Japan Standard Population (JSP) was established in response to changes in the age structure. However, the effects of major updates, especially the recategorization of older age groups, for interpreting various health metrics have not been clarified.Methods: Population data were collected and estimated for older age categories (85–89, 90–94, and ≥95 years). Data on the number of deaths were also collected from the Vital Statistics. We recalculated the all-cause and leading cause-specific age-standardized mortality rate (ASMR) using the 2015 JSP by the direct standardization method for data from 1950 to 2020. We compared ASMRs calculated using the 2015 JSP with those calculated using the 1985 JSP. Pearson’s correlation coefficients were used to evaluate the consistency of mortality trends between the 2015 and 1985 JSPs.Results: The absolute all-cause ASMRs calculated using the 2015 JSP were 2.22–3.00 times higher than those calculated using the 1985 JSP. The ASMR ratios increased gradually over time. While trends in all-cause and cause-specific ASMRs calculated using the 2015 JSP and 1985 JSP were generally highly correlated (Pearson’s correlation coefficient [r] = 0.993 for all-cause), correlations were relatively low for malignant neoplasms (r = 0.720 for men and r = 0.581 for women) and pneumonia/bronchitis (r = 0.543 for men and r = 0.559 for women) due to non-monotonous trends over time and fluctuations in earlier time periods.Conclusion: The effect of introducing the new JSP for interpreting trends in all-cause mortality was considered minimal. However, caution is needed when interpreting trends in some cause-specific mortality rates.

2 0 0 0 OA サルコペニアのメカニズムとその予防・改善のためのトレーニング

- 著者

- 石井 直方

- 出版者

- ファンクショナルフード学会

- 雑誌

- Functional Food Research (ISSN:24323357)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.88-98, 2018 (Released:2019-03-15)

- 被引用文献数

- 3