188 0 0 0 OA 第一回:連続信号と離散信号

- 著者

- 矢田部 浩平

- 出版者

- 一般社団法人 日本音響学会

- 雑誌

- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.4, pp.262-269, 2021-04-01 (Released:2021-05-01)

- 参考文献数

- 3

188 0 0 0 OA 日本人とアメリカ人の大腸の長さは違うのか?―大腸3D-CT(仮想内視鏡)による1,300名の検討―

- 著者

- 永田 浩一 田尻 久雄 光島 徹 歌野 健一 高林 健 渡辺 直輝 赤羽 麻奈 加藤 貴司 平山 眞章

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.3, pp.435-444, 2013 (Released:2013-05-21)

- 参考文献数

- 33

【目的】大腸3D-CTを用いて日本人とアメリカ人の大腸の長さを比較した.【対象】50歳以上の日本人とアメリカ人650名ずつ,合計1,300名を対象とした.【結果】全対象における全大腸の長さの平均は日本人とアメリカ人でそれぞれ154.7cm,158.2cm,(p値:0.003,効果量:0.17),S状結腸と直腸を合計した長さの平均はそれぞれ63.3cm,62.5cm,(p値:0.23,効果量:0.07)であった.世代別では,50歳代で全大腸の長さの平均は日本人とアメリカ人でそれぞれ153.2cm,155.6cm,60歳代で155.2cm,159.3cm,70歳代で161.8cm,165.2cmで,日米ともに世代が上がるにつれて有意に長くなった.【結論】日本人とアメリカ人の大腸の長さの差に実質的効果はみられずほぼ同等である.一方,日米ともに世代が上がるにつれて全大腸の長さは長くなる.

188 0 0 0 OA 散布体バンクを含む湖沼底質からの水生植物再生可能性の時間的低下

- 著者

- 西廣 淳 赤坂 宗光 山ノ内 崇志 高村 典子

- 出版者

- 一般社団法人 日本生態学会

- 雑誌

- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.2, pp.147-154, 2016 (Released:2017-07-17)

- 参考文献数

- 33

- 被引用文献数

- 4

種子や胞子などの散布体を含む湖沼の底質は、地上植生から消失した水生植物を再生させる材料として有用である。ただし、底質中の散布体の死亡などの理由により、地上植生から植物が消失してからの時間経過に伴い再生の可能性が低下する可能性が予測される。しかし、再生可能性と消失からの経過時間との関係については不明な点が多い。そこで、水生植物相の変化と底質中の散布体に関する知見が比較的充実している霞ヶ浦(西浦)と印旛沼を対象に、水生植物の再生の確認の有無と、地上植生での消失からの経過時間との関係を分析した。その結果、地上植生から記録されなくなった植物の再生の可能性は時間経過に伴って急激に低下し、消失から40~50年が経過した種では再生が困難になることが示唆された。散布体バンクの保全は、湖沼の生態系修復において優先すべき課題であると考えられる。

187 0 0 0 OA Acute Interstitial Nephritis with Glomerular Capillary IgA Deposition Following SARS-CoV-2 mRNA Vaccination

- 著者

- Erika Hishida Yuko Ono Kazuho Oe Toshimi Imai Hiromichi Yoshizawa Takeo Nakaya Hirotoshi Kawata Tetsu Akimoto Osamu Saito Daisuke Nagata

- 出版者

- The Japanese Society of Internal Medicine

- 雑誌

- Internal Medicine (ISSN:09182918)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.16, pp.2381-2387, 2023-08-15 (Released:2023-08-15)

- 参考文献数

- 47

- 被引用文献数

- 2

We herein report a case of acute kidney injury (AKI) presenting as acute interstitial nephritis (AIN) after the first dose of the BNT162b2 mRNA vaccine against coronavirus disease 2019 (COVID-19). A 69-year-old man with a history of diabetes and hypertension presented with AKI 4 days after receiving the vaccine. Despite the administration of methylprednisolone pulse treatment, his renal function worsened, which prompted us to initiate temporal hemodialysis. His renal function subsequently improved, and a renal biopsy confirmed AIN and glomerular capillary IgA deposition without apparent crescents. The clinical history and histological findings suggest a relationship between severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) vaccination and AIN as a rare side effect.

187 0 0 0 OA 若年者の運動時乳房振動に関する実験的研究 ―ハイスピードカメラによる三次元動作解析―

- 著者

- 竹 瀟瀟 田村 照子 小柴 朋子

- 出版者

- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会

- 雑誌

- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.1, pp.64-73, 2017-01-25 (Released:2017-01-27)

- 参考文献数

- 8

振動抑制に配慮したブラの設計を目的とし,ハイスピードカメラを用いて,歩行,走行,ジャンプ時の乳房振動を観察した.異なる乳房の大きさの若年女性8 名を被験者として,皮膚粘弾性と乳房の圧縮性を測定,乳房振動との関係を検討した.主たる結果は以下のとおりである.(1)乳房x,z 軸方向の振動軌跡は運動の種類によって特異的であり,乳房が大きいほど上下の振幅が大きい.(2)乳房の上下振動は,いずれの運動においても基体の動きとは時間的なズレを持って振動し,乳房振動には慣性の影響が大である.(3)いずれの運動も平均振幅,速度,加速度は,乳房外側2 点は内側の2 点より大きく,運動中の乳房外側の振動を抑制することが重要である.(4)乳房の大きさと,歩行・走行時の乳房上下・左右方向およびジャンプ時の上下方向の平均振幅,速度との間には,有意な高い正の相関が認められた.歩行・走行時の振幅は皮膚の回復率R7 との間に正の,走行時の振幅は圧縮応力F10mm と負の相関を示し,柔らかい乳房ほど大きく揺れることが示された.

187 0 0 0 OA 物理をやめて見えたもの(ラ・トッカータ)

- 著者

- 炭谷 俊樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.2, pp.116-117, 2016-02-05 (Released:2018-07-20)

- 著者

- 亀田 豊 山口 裕顕 玉田 将文 太田 誠一

- 出版者

- 公益社団法人 日本水環境学会

- 雑誌

- 水環境学会誌 (ISSN:09168958)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.6, pp.211-218, 2014 (Released:2014-11-10)

- 参考文献数

- 33

- 被引用文献数

- 1 1

表流水中微量放射性セシウム放射能測定法(ADiCS法)を確立した。ADiCS法は前段のPTFE膜による懸濁態セシウムの分離,後段の選択性ディスクによる溶存態セシウムの吸着を連続的に行い,その後PTFE膜とディスクの放射能をNaIシンチレーションカウンターで測定する。作業効率性および分析精度を検討した結果,SS濃度が20 mg•L-1以下の表流水20 Lでは蒸発乾固法より約6倍以上迅速に濃縮でき,検出下限値は約10 mBq•L-1であった。また,ADiCS法測定値は蒸発乾固法測定値の30%の誤差範囲内で一致した。ADiCS法による関東地方の表流水測定の結果,高沈着量地域の表流水から100 mBq•L-1以上の放射性セシウムが検出され,事故後の有意な増加が確認できた。以上より,従来法に比較して本手法は容易に現在および将来の水中放射能や水生生物中蓄積特性を評価しうると考えられた。

186 0 0 0 OA スギヒラタケ急性脳症事件の化学的解明の試み

- 著者

- 河岸 洋和 菅 敏幸

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.3, pp.134-137, 2013-03-01 (Released:2014-03-01)

- 参考文献数

- 6

185 0 0 0 OA 臨海副都心の地下式変電所

- 著者

- 八太 啓行 仁田 旦三 馬場 旬平 林 幸夫 室谷 真一 高須 伸夫

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会誌 (ISSN:13405551)

- 巻号頁・発行日

- vol.121, no.6, pp.362-365, 2001-06-01 (Released:2008-04-17)

184 0 0 0 OA 性的情報接触と性犯罪行為可能性:性犯罪神話を媒介として

- 著者

- 湯川 進太郎 泊 真児

- 出版者

- 日本犯罪心理学会

- 雑誌

- 犯罪心理学研究 (ISSN:00177547)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.2, pp.15-28, 1999 (Released:2018-09-07)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 2

本研究は,性犯罪を促進する要因として,そうした行為を合理化する誤った信念・態度(性犯罪神話)に注目し,性犯罪神話を形成する要因として,性的メディア(ポルノグラフィ)との接触,友人・先輩との性的な情報交換,パーソナリティなどが一体どのように結びついているのかを,一般の大学生を対象に検討した.その際,性犯罪神話が実際の性犯罪行為の可能性(許容性)へどのようにつながるのかについても併せて検討した.そこで本研究ではまず,因果モデルとして, 個人内要因(性経験・交際相手・一般的性欲・パーソナリティ),性的メディア接触,友人・先輩との性的情報交換,性犯罪神話,性犯罪行為可能性という因果の流れを想定した.そして,男子大学生165名を対象に質問紙調査によって上記の変数群を測定し,重回帰分析を用いたパス解析を行った.その結果,性経験があることや一般的性欲が高いことが性的メディア(ポルノグラフィ)との接触を促し,それが身近で類似した他者である友人・先輩との性的な情報交換を介して,性犯罪を合理化する誤った信念・態度である性犯罪神話(暴力的性の女性側の容認,女性の性的欲求に関する誤認)の形成へとつながり,その結果として女性に対する犯罪的な性暴力の可能性(許容性)へと結びつくことが示された.

184 0 0 0 OA 小型サンショウウオ類から見たインターネット・オークションによる希少野生生物の取引実態

- 著者

- 上野 裕介 江口 健斗

- 出版者

- 一般社団法人 日本生態学会

- 雑誌

- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)

- 巻号頁・発行日

- pp.2218, (Released:2023-04-30)

- 参考文献数

- 26

希少種のインターネット取引は、世界的に喫緊の課題となっている。希少種の中でも採集による地域個体群の消滅が強く懸念される分類群に、小型サンショウウオ類がある。日本には 2022 年 2 月現在で 45 種の小型サンショウウオ類が生息し、うち 42 種が環境省のレッドリスト 2020 に掲載されている。さらに近年も分類学的研究が続けられており、この 10 年間に各地の地域個体群が相次いで新種記載されている。また山中の小さな繁殖池に集まり、集団で産卵する種も多いため、成体や卵のう、幼生の大量採集が行われる危険がある。そこで本研究では、希少野生生物種の取引実態の一端を明らかにするために、個人間取引が盛んなインターネット・オークションに着目し、小型サンショウウオ類の取引状況を調べ、その課題を明らかにした。調査では、国内の各インターネットオークションサイトでの取引履歴(商品名、価格、落札日、商品画像や説明など)の情報を網羅的にアーカイブし、無償または有償で提供している企業の情報を用いて、2011 年 1 月から 2020 年 12 月までにオークションサイトの「ペット・生き物」カテゴリに出品、落札された小型サンショウウオ類(生体)を調べた。その結果、日本最大級のオークションサイトでは過去 10 年間で 28 種、計 4,105 件(落札総額 14,977,021 円)の取引が確認できた。種ごとの取引件数は、環境省のレッドリストで絶滅危惧 IB 類(EN)もしくは II 類(VU)に選定されているカスミサンショウウオ群が最も多く(962 件)、次いでクロサンショウウオ、ヒダサンショウウオ群、エゾサンショウウオの順に多かった。小型サンショウウオ類全体での年間の取引件数は、当初は年 200 件ほどで推移していたものの、近年、急激に増加し、2020 年は年 1,117 件(合計落札額 5,282,518 円)を超えていた。この急増は、出品回数の特に多い数人の個人によるものであった。また分類学的研究が進み、それまで隠ぺい種だった地域個体群が新種として記載された後には、それらの種の取引件数が 2 倍以上に増えることがわかった。それゆえ、希少種や地域個体群保全の観点から早急な対策が求められる。なお本調査手法は、他の動植物の取引実態調査にも容易に適用可能である。

183 0 0 0 OA クラスサイズと学業成績および情緒的・行動的問題の因果関係

- 著者

- 伊藤 大幸 浜田 恵 村山 恭朗 髙柳 伸哉 野村 和代 明翫 光宜 辻井 正次

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.4, pp.451-465, 2017 (Released:2018-02-21)

- 参考文献数

- 37

- 被引用文献数

- 5 9

クラスサイズ(学級の人数)が学業成績および情緒的・行動的問題に及ぼす影響について,要因の交絡とデータの階層性という2つの方法論的問題に対処した上で検証した。第1に,学年ごとの人数によってのみクラスサイズが決定されている学校を調査対象とする自然実験デザインにより,学校の裁量に起因する要因の交絡や逆方向の影響の発生を防いだ。第2に,マルチレベルモデルの一種である交差分類(cross-classified)モデルを用いて,データの特殊な階層性を適切にモデル化した。第3に,学校内中心化によって学校間変動を除外することで,クラスサイズの純粋な学校内効果を検証するとともに,学校規模との交絡を回避した。9回の縦断調査で得られた小学4年生から中学3年生のデータ(11,702名,のべ45,694名,1,308クラス)に基づく分析の結果,クラスサイズの拡大は,(a)学業成績を低下させること,(b)教師からのサポートを減少させること,(c)友人からのサポートや向社会的行動の減少をもたらすこと,(d)抑うつを高めることが示された。こうした影響の広さから,クラスサイズは学級運営上,重大な意味を持つ変数であることが示された。

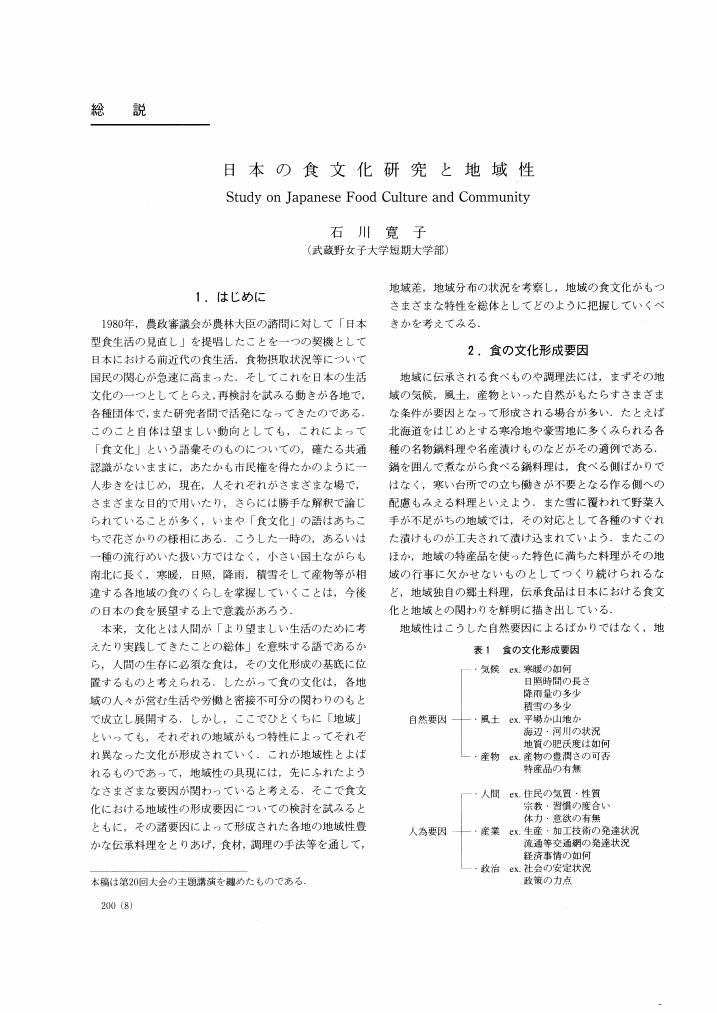

183 0 0 0 OA 日本の食文化研究と地域性

182 0 0 0 OA 大阪市における街路樹再生の取組み

182 0 0 0 OA 朝鮮学校処遇の変遷にみる「排除/同化」

- 著者

- 韓 東賢

- 出版者

- 日本教育社会学会

- 雑誌

- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)

- 巻号頁・発行日

- vol.96, pp.109-129, 2015-05-29 (Released:2016-07-19)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 1 1

ヤング(Young 訳書,2007)は,欧米におけるポスト工業化社会への変化が,同化と結合を基調とする「包摂型社会」から分離と排除を基調とする「排除型社会」への移行でもあったと指摘する。一方,敗戦後,米軍の占領期を経て厳格なエスニック・ネイションとして再出発した日本では多文化主義的な社会統合政策が取られたことはなく,そのような意味での「包摂型社会」になったことはないと言えよう。にもかかわらず,日本でも1990年代から徐々に始まっていたヤングのいう意味での「排除型社会」化の進行は見られる。つまり,「包摂型社会」を中途半端にしか経由せず,そのためそこでの同化主義への処方箋である多文化主義も経由せずに,にもかかわらず「バックラッシュ」が来ている,というかたちで,だ。 本稿ではこうした流れを,朝鮮学校の制度的位置づけ,処遇問題からあとづけていく。そこから見えてきたものは次の3 点であると言える。①仮に戦後の日本がヤングのいう意味での包摂型社会だったとしても,その基調は同化と結合ではなく,「排除/同化」――排除と同化の二者択一を迫るもの――であった。②2000年代には,このような「排除/同化」の基調を引き継ぎながら,にもかかわらず,「多文化主義へのバックラッシュ」としての排除を露骨化,先鋭化させた排除型社会になった。③そのような「排除/同化」,また2000年代以降の排除の露骨化,先鋭化において,朝鮮学校の処遇はつねにその先鞭,象徴だった。

- 著者

- Basel Abdelazeem Ahmed K. Awad Merihan A. Elbadawy Nouraldeen Manasrah Bilal Malik Amman Yousaf Sarah Alqasem Sandi Banour Sarah Magdy Abdelmohsen

- 出版者

- International Research and Cooperation Association for Bio & Socio-Sciences Advancement

- 雑誌

- Drug Discoveries & Therapeutics (ISSN:18817831)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.14-22, 2022-02-28 (Released:2022-03-09)

- 参考文献数

- 42

- 被引用文献数

- 10

Accumulating evidence has been reported regarding the effect of curcumin as a dietary antiviral on patients with COVID-19; however, findings are controversial. Our systematic review aimed to evaluate the effects of curcumin in patients with COVID-19. Electronic databases (PubMed, EMBASE, Scopus, Web of Science, Cochrane Central, and Google Scholar) were systematically searched to identify only randomized clinical trials (RCTs) that assessed curcumin in patients with COVID-19 from inception to September 23, 2021 relevant keywords. The Cochrane risk-of-bias tool for randomized trials was used to evaluate the risk of bias. After a critical review of 1,098 search hits, only six RCTs were selected for discussion. A total of 480 patients were included, with 240 amongst the curcumin groups and 240 in the control group. The lymphocyte count was significantly higher in the curcumin group compared to the placebo group. Curcumin was found to decrease the number of T-helper 17 cells, downregulate T-helper-17 cell‐related factors, reduce levels of T-helper-17 cell‐related cytokines, yet increase the gene expression of Treg transcription factor forkhead box P3 (FOXP3), and decrease T-Box transcription factor 21 (TBX21). Our review revealed that curcumin might have a positive effect on relieving COVID-19 related inflammatory response due to its powerful immune‐modulatory effects on cytokines production, T-cell responses, and gene expression. These findings suggest that curcumin confers clinical benefits in patients with COVID-19. However, due to the limited number of the included studies, further high-quality studies are needed to establish the clinical efficacy of the curcumin.

181 0 0 0 OA 医療系学生・医療専門職が起こしたインターネット上のモラルハザード事例

- 著者

- Takane Hori

- 出版者

- The Seismological Society of Japan, The Volcanological Society of Japan, The Geodetic Society of Japan

- 雑誌

- Journal of Physics of the Earth (ISSN:00223743)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.4, pp.349-356, 1996 (Released:2009-04-30)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 12 20

To evaluate the temporal variation of seismicity in the Inner Zone of Southwest Japan before and after the Nankai trough events, we introduced a statistical model and estimated the value of the model parameters. We used the data of disastrous earthquakes to estimate them. Because of the lack of spatially sufficient data, we used data from the 9th century in the case of the northern Kinki region, and in the case of the whole Inner Zone of Southwest Japan only data after the 17th century. The results show that for the northern Kinki region the seismicity has a peak before the Nankai trough events, although there is no significant change before them in the whole Inner Zone of Southwest Japan. The seismicity in the Inner Zone of Southwest Japan increases just after the Nankai trough events. We compared the obtained intensity functions with the recent JMA data from 1885 to 1995. The seismicity seems to have increased in the last 30 years. Using data from this period, we estimated the occurrence time of the next Nankai trough event. Our results show that it will occur in the 2030'S.

180 0 0 0 OA Successful Manuscript Preparation

- 著者

- Holly Beanlands

- 出版者

- Japanese Society of Nuclear Cardiology

- 雑誌

- Annals of Nuclear Cardiology (ISSN:21893926)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.1, pp.61-65, 2017 (Released:2017-10-31)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1 3

When you have finally completed your research, documented your findings, observations, conclusions and future considerations, the time has come to add your work to that of the larger nuclear cardiology community. But how can you share your work with other scientists? For a young physician new to the world of publishing, the task of putting together an illuminating, cohesive and yet succinct manuscript can appear daunting. Even so, the “publish or perish” imperative remains if you are to advance your career while contributing to the worldwide pool of knowledge, so try you must. Luckily, there are some concrete principles you can follow that will remove some of the mystery and, from an editorial point of view, improve your chances of having your manuscript accepted for submission. Presenting findings in a way that has the best possible chance of being accepted for publication means paying close attention to clarity, accuracy and suitability of both content, in terms of science, and presentation, in terms of language, style and format. This review will address the role that editing plays in the submission and publication process and will provide some practical approaches for improving your manuscript.

179 0 0 0 OA p値は臨床研究データ解析結果報告に有用な優れたモノサシである

- 著者

- 柳川 堯

- 出版者

- 日本計量生物学会

- 雑誌

- 計量生物学 (ISSN:09184430)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.2, pp.153-161, 2018-03-01 (Released:2018-05-18)

- 参考文献数

- 5

Many clinical studies are conducted in Japan with sample sizes that are not deter-mined statistically. Application of Neyman-Pearson type statistical tests to data from such studies is not justifiable and should be stopped. Also 5% significance level that is commonly employed in a clinical study without taking into account disease, drug and other factors is not justifiable. Alternatively, the use of p-value is recommended in this paper as a measure of showing the magnitude of difference of two treatments; it is the role of principal investigator to summarize the study results by considering disease, drug and other factors, sample sizes and p-value.