- 著者

- 西之園君子

- 出版者

- 鹿児島純心女子短期大学

- 雑誌

- 鹿児島純心女子短期大学研究紀要

- 巻号頁・発行日

- no.30, 2000-03

4 0 0 0 OA SFの中の科学技術

- 著者

- 星野 力

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.3, pp.238-245, 2002-03-10 (Released:2009-11-26)

- 参考文献数

- 22

4 0 0 0 OA 高等教育の質保証システムの課題と展望 -第3期認証評価を中心に-

- 著者

- 前田 早苗

- 出版者

- 公益社団法人 日本工学教育協会

- 雑誌

- 工学教育 (ISSN:13412167)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.1, pp.1_16-1_21, 2019 (Released:2019-02-02)

- 参考文献数

- 9

In the third phase of certified evaluation, universities are required to set up three policies (diploma policy, curriculum policy, admission policy) and to function the internal quality assurance system starting from these three policies. Furthermore, soon it will become necessary for the universities to establish Management of Teaching and Learning for improving the quality of education and to assure the quality of education by assessing the learning outcomes. However, it is significant that academics and staff have a common understanding of the goal of improving the quality of education, not overly emphasizing visualization of learning outcomes.

4 0 0 0 IR 神奈川県立高等学校における観点別学習状況評価の 実施状況についての調査

- 著者

- 田中 均 柏木 信一郎 HITOSHI TANAKA Shinichiro KASHIWAGI

- 出版者

- 東京理科大学教育支援機構教職教育研究センター

- 雑誌

- 東京理科大学教職教育研究 (ISSN:24327565)

- 巻号頁・発行日

- no.6, pp.83-91, 2021-03-19

平成30 年告示の高等学校学習指導要領に沿って文部科学省が通知した、30 文科初第1845 号「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について(通知)」・平成31 年3 月29 日(以降、「指導要録改善通知」)により、令和4 年度(2022 年度)入学生から順次、高等学校の生徒指導要録に各教科の観点別学習状況の評価(いわゆる観点別評価)が記載されることとなった。さらに、令和7 年度(2025 年度)大学入学者選抜から、調査書に、評定だけでなく、観点別評価が記載されることになった。これまで、高等学校における観点別評価については、設置者により取組みに温度差があったが、全国一斉の取組みとなり、高等学校現場においてもようやく観点別評価の研究が進むと思われる。神奈川県立高校においては、平成18 年度から観点別評価を導入、実施してきたが、その経緯を踏まえて実施上の課題と今後の活用について論じたい。

4 0 0 0 OA 臨床 楽音様心雑音の心音図,心エコー図による臨床検討

- 著者

- 山口 浩一 林 輝美 諸岡 成徳 高畠 豊

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.11, pp.1294-1300, 1993-11-15 (Released:2013-05-24)

- 参考文献数

- 12

心エコー図,心音図を施行した3,255例を対象とし楽音様雑音(M雑音)を呈した93例について,心障害の形態,雑音の性質,音源の検索を行い,心疾患別の頻度を求めた.出現時相は83%(77/93)が収縮期にあり,従来まれとされる拡張早期雑音は8例に認めた.音源は,大動脈弁由来43例のうち31例(72%)が弁石灰化で, その他疣贅, 術後変化, 弁逸脱であり,僧帽弁由来26例中17例(65%)が弁の逸脱, その他弁輪石灰化, 疣贅, 術後変化, 弁輪拡大であった.三尖弁由来10例中1例は弁石灰化で,2次性閉鎖不全5例,ペーシングリードによるもの4例で,肺動脈弁由来は1例のみであった.M雑音の持続の長い(>100msec) 群と短い群(<100sec)に分けると, 長い群の周波数は205.4±46.4H zで短い群の266.3±58.2Hzより低値であった.M雑音の頻度は,全体で2.9%(93/3255)で,主な心疾患では,大動脈弁狭窄症14.3%(6/42),大動脈弁閉鎖不全症8.7%(14/161),大動脈弁石灰化例5.0%(16/320),僧帽弁閉鎖不全症6.3%(19/301),連合弁膜症3.1%(3/97)で,僧帽弁狭窄症は1例も認めなかった.先天性心疾患は,心室中隔欠損症の4.7%(2/43)のみで,その他,肥大型心筋症5.1%(6/117),ペースメーカー植え込み例10.5% (4/38)であった.M雑音は症例頻度が少ないため,これまで臨床的,統計的な検討がほとんど行われていない.今回,多数例を対象としM雑音を認めた全症例にわたって詳細に検討し,上記の結果を得た.

4 0 0 0 OA 「PMDA 医薬品副作用データベース」を利用した漢方製剤の 副作用の解析

- 著者

- 下平 秀夫 野崎 真由 權 娟大 上村 直樹 海保 房夫

- 出版者

- Japanese Society of Drug Informatics

- 雑誌

- 医薬品情報学 (ISSN:13451464)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.16-22, 2014-05-30 (Released:2014-06-09)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 5

Objective: Recently, since usage of the kampo-medicines has changed from conventional usage, it is possible that the tendency of adverse reaction also changes. Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) discloses information reported by Pharmaceuticals and Medical Devices Safety Information Reporting System. In this study, we analyzed adverse drug events of kampo-medicines using Japanese Adverse Drug Event Report (JADER) database of PMDA. We also investigated what adverse drug events are likely to be occurred by kampo-medicines and what kampo-medicine is likely to cause a particular adverse drug event.Methods: We focused on reports referring to suspected drugs for kampo-medicines from JADER database of PMDA for about nine years from April 2004 to February 2013. We analyzed kampo-medicines, organs, and adverse drug events based on the number of reports.Results and Conclusion: We found 1,958 reports on adverse drug events for kampo-medicines. The largest number of reports for kampo-medicines was on Shakuyakukanzoto, followed in order by Bofutsushosan, Saireito and Yokukansan. The breakdown of each organ of adverse drug events reported was 34% for hepatobiliary system disorders, followed in order by 26% for respiratory, thoracic and mediastinal disorders, and 9% for metabolism and nutrition disorders. A total of the above adverse drug events accounts for 70% of all adverse drug events. The largest number of adverse drug events reported was 406 cases for interstitial lung disease, followed in order by 294 cases for liver disorder, 260 cases for hepatic dysfunction, 165 cases for hypokalemia, and 102 cases for pseudoaldosteronism. There are many reports about pseudoaldosteronism of Yokukansan regardless of containing only 1.5 g ricorice per day. As for cardiac disorders of Yokukansan, we need to pay attention to information in the future.

4 0 0 0 OA 2. 乳酸菌の話

- 著者

- 百瀬 洋夫 伊藤 寛

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.3, pp.214-222, 1972-03-15 (Released:2011-11-04)

- 被引用文献数

- 1

4 0 0 0 OA 自閉症スペクトラムの子どもに対するゲームに負けたときの怒りマネジメントプログラムの効果

- 著者

- 下山 真衣

- 出版者

- NPO法人 日本自閉症スペクトラム支援協会 日本自閉症スペクトラム学会

- 雑誌

- 自閉症スペクトラム研究 (ISSN:13475932)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.2, pp.45-51, 2015-03-31 (Released:2019-04-25)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 2

研究は、ゲームに参加する直前にゲームに負けたときに取る行動を研究参加児に選択させ、選択した行動もしくは適切な行動を研究参加児が実際に取り、最後までゲームに参加できた場合に社会的賞賛とごほうびが得られるプログラムの効果を検討することを目的とした。介入は、大学のプレイルームと家庭で行われた。研究参加児は、小学校1 年生男児で、自閉症スペクトラムの診断を受けていた。介入では、かるたの対戦直前に紙芝居を使ってゲームに負けた場合に取る行動を4 つの中から研究参加児に選択させた。「我慢する」を選択した場合は、さらにどのように我慢するのかを4 つの中から選択させ、実際に選択した行動を取ったとき、適切な行動を取ったときには社会的賞賛とごほうびが得られることを研究参加児に予告した。家庭においては、紙芝居を使わずに負けたときに取る行動を研究参加児に選択させ、我慢できたときの社会的賞賛とごほうびを予告した。大学プレイルームでも家庭でも実際に負けても怒らず我慢できた場合は、予告していた強化子を子どもに与えた。結果として、プログラム導入後のゲームに負けたときの適切行動の生起は大幅に増加した。家庭においてもかんしゃくを起こさずゲームに参加することができた。「我慢しなさい」と指導するよりも、負けたときに取る行動について具体的な行動を呈示し研究参加児に選択させたこと、最後まで参加できた場合の強化子を予告したことが有効であったと考えられる。

4 0 0 0 OA ノンネイティブ教師を対象とした現職者教師研修の現状と課題

- 著者

- 阿部 洋子 八田 直美

- 出版者

- 公益社団法人 日本語教育学会

- 雑誌

- 日本語教育 (ISSN:03894037)

- 巻号頁・発行日

- vol.144, pp.38-48, 2010 (Released:2017-04-15)

- 参考文献数

- 15

本稿では,国際交流基金日本語国際センターが実施してきたノンネイティブ教師(NNT)研修の考え方と変遷を概観する。さらに,近年その必要性から開講されたNNTとネイティブ教師の協働の場である上級研修の実践とNNT参加者の成果を報告し,今後の展望と課題を述べる。 NNT研修は,NNTの特徴を生かして実践が行えるよう,参加者が自らの実践を内省し,教育現場と教師研修の場を結びつけられるような設計が求められる。上級研修は,参加者が計画した現地の問題解決を目指した研究プロジェクトを中心に行う。追跡調査の結果,帰国後プロジェクトを完成させたのはNNT回答者の約半数だったが,ほぼ全員が研修内容を活用し,その中の一部は周囲への波及効果が見られた。 海外の日本語教育の現地化の主体となる指導者を養成するために,日本語教育の多様性と普遍性を発見しつつ問題解決の方法を学ぶ研修は,今後も重要性を増していくと考えられる。

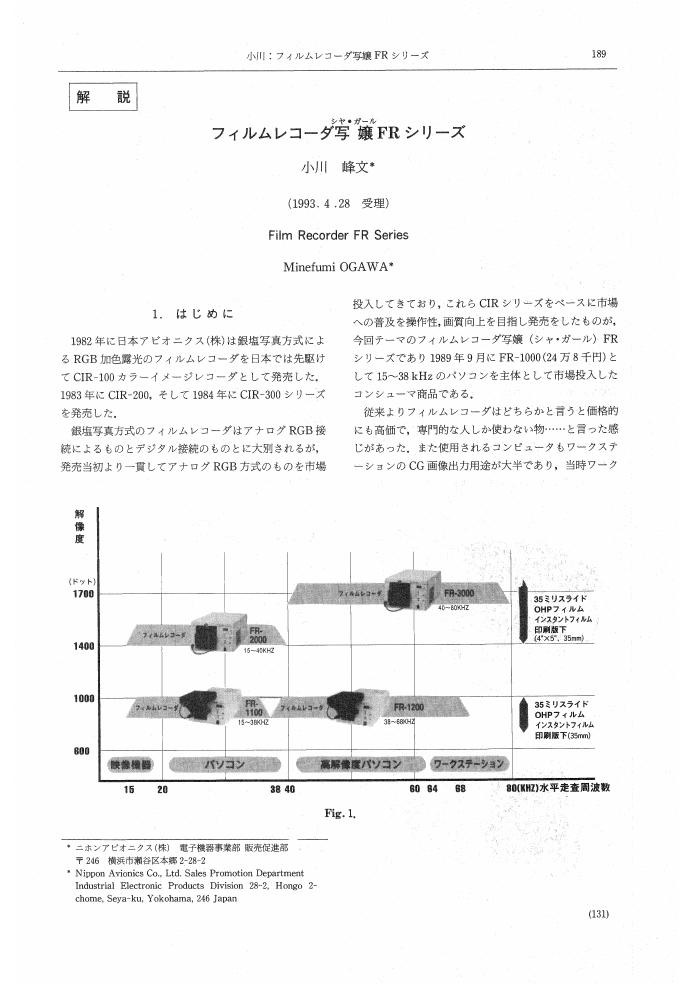

4 0 0 0 OA フィルムレコーダ写嬢FRシリーズ

- 著者

- 小川 峰文

- 出版者

- 一般社団法人 日本画像学会

- 雑誌

- 電子写真学会誌 (ISSN:0387916X)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.2, pp.189-191, 1993 (Released:2007-05-31)

4 0 0 0 OA 明治・大正期における新聞の仮名遣い改革

- 著者

- 井口 佳重

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.2, pp.16-30, 2009-04-01 (Released:2017-07-28)

明治33年4月,大阪毎日新聞社社長の原敬は「ふり仮名改革論」を発表し字音仮名遣いの改革を試みる。その後,この改革案での仮名遣いが「現代かなづかい」制定まで同紙上にて実践される。大正期に首相となる原は「臨時国語調査会」を設置し,総会では「仮名遣改定案」が提出されるが,その背景に新聞の仮名遣い改革があった。字音の表音的仮名表記を目指す原改革案では,(1)同年出される小学校令施行規則「新定字音仮名遣」(棒引き仮名遣い)での長音符号「ー」は使用しておらず,(2)活字印刷の際生じる振り仮名の文字数の問題から,ウ列・オ列の拗長音の表記法に特異性を有する。同時期の新聞各紙を調査,検討した結果,原改革案による表音的仮名遣いは各紙で採用され,他新聞各社でも仮名遣い改革が実行されたことが明らかとなった。こうした実態から,新聞各社が積極的に国語の施策に関与し仮名遣いの整理を促したことが推量される。

4 0 0 0 OA イチョウ(イチョウ科)における性転換

- 著者

- 長田敏行 長谷部光泰 鳥羽太陽 種子田春彦 P. R. Crane

- 出版者

- 植物研究雑誌編集委員会

- 雑誌

- 植物研究雑誌 (ISSN:00222062)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, no.suppl, pp.120-127, 2016-12-23 (Released:2022-10-20)

山梨県身延町上八木沢の雄のオハツキイチョウの一枝にギンナンがなり,そのギンナンから実生が得られた.この木は多くは正常な花粉嚢をつけるが,葉の上に花粉嚢をつけることで,オハツキイチョウとして発見されている.上八木沢のオハツキイチョウで見られた局所的な性転換は,これまで考えられていたより,もっと多く起こっていると思われる.また,現生イチョウの雌雄異株性は,同一植物の別な位置に花粉と胚珠を付ける雌雄同株から進化してきたと思われる.このような雌雄同株から雌雄異株への転換は,性染色体のZW型の分化を伴って起こった可能性があるが,この場合Z 型染色体の方が若干大きくなっている.なお,ZWの組み合わせで雌性を発現し,ZZ の組み合わせで雄性を発現する.イチョウにおいての性転換の分子機構は,未だ分かっていないが,ある種の被子植物においては雌性の発現は特定の転写因子により制御されていることが知られている.その転写因子が,雄性由来のマイクロRNA により負に制御されて雌性を抑制し,雄性の発現をもたらすことが報告されている.同様なシステムがイチョウで起こっているのかどうか,あるいはまったく別の機構であるかどうかは今後の研究に待たねばならないが,雄性特異的マイクロRNA の局所的破壊によりこの雄のオハツキイチョウにおいて胚珠の形成された可能性は検討に値する.

- 著者

- 吉原 亮平 滝本 晃一 長谷 純宏 野澤 樹 坂本 綾子 鳴海 一成

- 出版者

- 一般社団法人 日本放射線影響学会

- 雑誌

- 日本放射線影響学会大会講演要旨集 日本放射線影響学会第53回大会

- 巻号頁・発行日

- pp.97, 2010 (Released:2010-12-01)

高等植物では、これまで紫外線や電離放射線の及ぼす効果を評価する目的で、生存率の測定や突然変異の解析などが行われてきた。しかし、DNA修復機構や変異誘発メカニズムの解明に重要な知見をもたらす変異スペクトルの解析に関しては、迅速に数多くの変異を検出できる実験系が存在しなかったことから、動物細胞での研究に比べて進んでいないのが現状である。モデル植物として広く研究に利用されているシロイヌナズナは外来遺伝子の導入やゲノムDNAの回収が容易であるばかりでなく、遺伝的に均一であるため、紫外線や電離放射線の効果を解析するのに適している。そこで我々は、シロイヌナズナの核ゲノムに大腸菌由来のrpsL遺伝子をもつプラスミドを組み込むことにより、新たな突然変異検出システムを構築し、紫外線や電離放射線の生物影響を遺伝子レベルで明らかにすることにした。 本変異検出システムを用いて紫外線誘発変異を解析した結果、主要な紫外線誘発DNA損傷であるシクロブタン型ピリミジン二量体(CPD)に起因すると考えられるG→Aトランジション変異の頻度が非照射区に比べて上昇した。次に、CPDを効率的に修復するCPD光回復遺伝子をRNAiにより発現抑制し、紫外線高感受性となったシロイヌナズナを作製した。このRNAi個体を用いて変異スペクトル解析を行った結果、野生型に比べてG→A変異の上昇に加えフレームシフト変異の頻度も上昇した。CPD光回復の抑制により、塩基置換変異が上昇するだけでなく、変異スペクトルにも違いが現れることが示された。 次に、電離放射線による誘発変異を調査するために、ガンマ線および炭素イオンビーム(LET 121.5 keV/m)をシロイヌナズナ乾燥種子に照射して、変異スペクトル解析を行った。その結果、ガンマ線では炭素イオンビームに比べて、サイズの小さな欠失変異が誘発される傾向があることが示され、シロイヌナズナ乾燥種子において、放射線種の違いにより異なる変異が誘発されることが示唆された。

4 0 0 0 OA 放射線による品種改良

- 著者

- 山口 彦之

- 出版者

- 公益社団法人 応用物理学会

- 雑誌

- 応用物理 (ISSN:03698009)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.4, pp.412-417, 1975-04-10 (Released:2009-02-09)

- 参考文献数

- 27

4 0 0 0 OA 緩和ケア領域におけるMohsペーストの有用性―出血のコントロールの観点から

- 著者

- 大井 裕子 小穴 正博 林 裕家 相河 明憲 山崎 章郎 石巻 静代 鈴木 道明 近藤 百合子 山本 美和

- 出版者

- 日本緩和医療学会

- 雑誌

- Palliative Care Research (ISSN:18805302)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.2, pp.346-350, 2009 (Released:2009-12-30)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 13 5

緩和ケア領域で経験する頭頸部がんや各種がんの皮膚転移, 非切除乳がんなどの体表部悪性腫瘍の出血に対しては, 有用な方法がなく止血に難渋していた. 今回われわれは, 中咽頭がん再発病巣から出血を繰り返し, 1日に5回前後の包交を必要としていた患者に対して, Mohsペーストを使用することにより著明な止血効果と滲出液やにおいの軽減が認められた症例を経験したので報告する. Mohsペーストは, 安価な材料を用いて院内調製が可能であり, その作用機序は主成分の塩化亜鉛が潰瘍面の水分によりイオン化し, 亜鉛イオンのタンパク凝集作用によって腫瘍細胞や腫瘍血管, および二次感染した細菌の細胞膜が硬化することによる. 本症例においてMohsペーストは, 予後の限られた患者が出血や滲出液, においに悩まされることなくQOLを維持するために効果的であった. 今後, 製剤の安定性や使用方法が確立され, 本法が普及することが期待される. Palliat Care Res 2009; 4(2): 346-350

4 0 0 0 日本語版知的謙虚さ尺度の作成の試み

- 著者

- .*松本 篤 外山 美樹

- 雑誌

- 日本心理学会第87回大会

- 巻号頁・発行日

- 2023-08-03

4 0 0 0 日本列島におけるタケ利用の考古学的研究

- 著者

- 松井 和幸

- 出版者

- 北九州市立自然史・歴史博物館

- 雑誌

- 萌芽研究

- 巻号頁・発行日

- 2005

平成19年度は、過去2年間分のタケ出土遺跡資料に追加して、全国の遺跡の発掘調査報告書から出土タケ資料をさらに抽出した。最終的には過去3年分で490遺跡を把握し、全てをデーターベース化した。今年度収集した資料からも以下の結論は、昨年度までに得た結果とほとんど変わらないが、真竹に関しては、新たな知見を得た。以下にまとめる。まず現状の調査から、矢竹等の細いタケ類は、縄文時代にまで遡るのは間違いない。孟宗竹は、渡来の時期は応仁年間(1460年代)と元文元年(1736)の二説があるが、何れにしろかなり後の時代に渡来したと考えられる。長岡京跡から出土したと伝えられる孟宗竹資料も、出土時期が不明確であることが判明した。したがって孟宗竹とは必ずしも特定できないが、大口径のタケは何れも中世以降の出土である。真竹とともに導水管、配水管などへの利用もこの時期に始まっている。真竹のような、直径数cmのタケ類は、12世紀頃からは遺物として把握できる。ただ、法隆寺観音菩薩立像(百済観音)の光背の支柱は竹を忠実に模している。長さ218.6cm、支柱径5.4cm〜7.7cmで真竹に匹敵する太さの竹である。この百済観音像は7世紀後半頃に作られたと推定されている。したがって、真竹の類の日本列島への渡来は古代まで遡る可能性が出てきた。このように、タケの種類により日本列島への渡来の時期はどうやら異なるようであり、このことから、人々のタケ利用の仕方も異なったようである。

4 0 0 0 レジリンを模倣するハイブリッドポリペプチドの創製と物性解析

- 著者

- 福岡 徳馬

- 出版者

- 国立研究開発法人産業技術総合研究所

- 雑誌

- 基盤研究(C)

- 巻号頁・発行日

- 2020-04-01

本研究では、レジリンの代表的な3種類の繰り返しアミノ酸配列(AQTPSSQYGAP等)がそれぞれ単一、または異種配列がブロック毎に繰り返されるハイブリッドポリペプチドを、生物学的重合法により合成する。続いて酸化還元酵素等を用いて、得られたポリペプチド中のチロシン残基の酸化カップリングを行い、種々の架橋ポリペプチドを得る。さらに架橋前後のポリペプチドからフィルム及びハイドロゲルを作製し、熱物性、機械的強度の評価、粘弾性測定等を行う。これらの解析結果からポリペプチドの構造-物性相関を明らかにし、天然レジリン以上の高復元力、高耐久性を示す最適構造のポリペプチドを提供する指針を得る。

4 0 0 0 OA 群馬県山田郡矢場川村の越境合併について

- 著者

- 小堀 誠

- 出版者

- 日本地理教育学会

- 雑誌

- 新地理 (ISSN:05598362)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.4, pp.29-41, 1966-03-25 (Released:2010-02-26)

- 著者

- 趙 沼振 조 소진

- 出版者

- 東京外国語大学 (Tokyo University of Foreign Studies)

- 巻号頁・発行日

- 2022

その他のタイトルは英文要旨による