4 0 0 0 OA パタニティブルーの心理的動揺および対児感情、自尊感情とうつ症状の相互作用

- 著者

- 板東 正己

- 出版者

- 『大阪青山大学看護学ジャーナル』編集委員会

- 雑誌

- 大阪青山大学看護学ジャーナル = Nursing Journal of Osaka Aoyama University

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.37-45, 2018-03-31

The purpose of this study is to clarify the tendency of the actual situation of mental and physical symptoms "Paternity Blues" (1987, Pruett) which happened to fathers with their new born child.We asked three nursery schools for cooperation and carried out the inventory survey by mailing for 29 fathers. The questionnaire was analyzed by using Feelings Scale toward Child (Hanazawa, 1992), ZungSDS (Self-rating Depression Scale) and Self-esteem FeelingsScale (Yamamoto, et al.1982).The analysis carried out t-test and multiple regression analysis. As a result, parents have female pay attention to their child more than parents having a male child. The rate of depression was higher among children who have sibling then a single child in nuclear families. The relationship between the feelings toward child avoidance and the depressed mental state was accepted、but equilateral recurrence was seen in self-esteem feelings and depressed mental state、and reverse was usually shown.Fathers arrested a child affirmatively and was positive without feelings for mental care participation with burden.However the need of the mental care and support systems construction was shown by increase of the child care participation of fathers in future because it was recognized that self-esteem feelings of fathers with slightly depressed mental state were low.

4 0 0 0 OA 喫煙と,地方医療・不整脈・心不全・外科手術,そして禁煙治療の展望

- 著者

- 田口 功 飯田 真美 野上 昭彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本循環器学会

- 雑誌

- 循環器専門医 (ISSN:09189599)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.2, pp.211-218, 2017 (Released:2019-06-21)

- 参考文献数

- 17

- 著者

- Shiori Tomita Fumiko Sekiguchi Maho Tsubota Atsufumi Kawabata

- 出版者

- The Pharmaceutical Society of Japan

- 雑誌

- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.9, pp.1343-1346, 2023-09-01 (Released:2023-09-01)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1

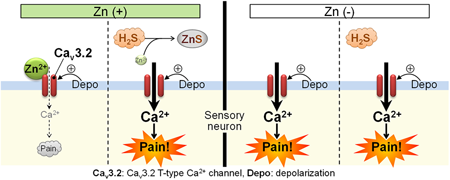

Cav3.2 channels belong to the T-type calcium channel (T-channel) family, i.e., low voltage-activated calcium channels, and are abundantly expressed in the nociceptors, playing a principal role in the development of pathological pain. The channel activity of Cav3.2 is suppressed by zinc under physiological conditions. We thus tested whether dietary zinc deficiency would cause Cav3.2-dependent nociceptive hypersensitivity in mice. In the mice fed with zinc deficient diet for 2 weeks, plasma zinc levels declined by more than half, and mechanical allodynia developed. The dietary zinc deficiency-induced allodynia was restored by T-channel inhibitors or by Cav3.2 gene silencing. These data demonstrate that zinc deficiency induces Cav3.2-dependent nociceptive hypersensitivity in mice, thereby suggesting that pain experienced by patients with diseases accompanied by zinc deficiency (e.g., chronic kidney disease) might involve the increased Cav3.2 activity.

4 0 0 0 OA 「アイルランド領主」としてのイングランド王ジョン

- 著者

- 田中 美穂

- 出版者

- 独立行政法人 国立高等専門学校機構 大分工業高等専門学校

- 雑誌

- 大分工業高等専門学校紀要 (ISSN:13460781)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, pp.1-6, 2016-11-18 (Released:2018-02-28)

- 参考文献数

- 16

King John, the fifth and youngest son of Henry II, lord of Ireland and kingof England, duke of Normandy and of Aquitaine, and court of Anjou,died 18/19 October1216. This year is the anniversary of his death and the international conference,‘King John 1216-2016, 800 years’was held at Dublin Castle, built under John’s order. He is one of the most important figures of the English in Irish history. This paper introduces the programme of the 1st day of the conference and showshow Johnis regarded as a lord of Ireland among scholars recently.

4 0 0 0 OA アメリカザリガニによる2種のトンボ類幼虫に対する捕食

- 著者

- 水井 颯麻 Quang-Tuong Luong 勝原 光希 中田 和義

- 出版者

- 日本甲殻類学会

- 雑誌

- CANCER (ISSN:09181989)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, pp.19-27, 2023-08-01 (Released:2023-09-06)

- 参考文献数

- 30

We conducted laboratory experiments to examine the predation effects on larvae of two Japanese native dragonfly species by the North American invasive crayfish Procambarus clarkii. We put a larval individual of either Trigomphus interruptus or Coenagrionidae spp. in experimental aquaria, and after 24 hours we added an individual of P. clarkii of two different body size groups; small size group: total length (TL)<50 mm and large size group: TL>60 mm. After seven days, we observed whether the larval individuals of the dragonflies survived or not. We confirmed the severe predation on both of the two taxa of dragonfly larvae by P. clarkii. In T. interruptus, the survival rate was significantly lower compared to the control group (i.e., no crayfish) both in the small and large size groups. In Coenagrionidae spp., the survival rate of larvae in the small size group was significantly lower than the control group. In the large size group of P. clarkii, predation on the dragonfly larvae was also observed, but there was no significant difference compared to the control group. These results indicate that P. clarkii especially in small size can have a marked negative effect on dragonfly larvae through severe predation, if P. clarkii invades the habitats of dragonfly larvae.

4 0 0 0 OA スポーツにおけるドーピングの悪さについて

- 著者

- 佐藤 岳詩

- 出版者

- 関西倫理学会

- 雑誌

- 倫理学研究 (ISSN:03877485)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, pp.18, 2020 (Released:2020-10-06)

4 0 0 0 OA 事故・災害生起確率の集団・時間表現によるリスク認知の違い

- 著者

- 広田 すみれ

- 出版者

- 日本社会心理学会

- 雑誌

- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.2, pp.121-131, 2014-11-30 (Released:2015-07-24)

- 参考文献数

- 32

- 被引用文献数

- 1

Perceptions of death rates from hazards described in terms of their occurrence rates (time) versus the number of persons affected (population) were examined in three experiments. In experiment 1, participants judged the death rates from five anonymous real hazards that were described in terms of time or population, using cognitive, affective, and behavioral scales. They rated the time-related hazards to be significantly more frequent and more fearful. In experiment 2, the hazards were given specific names. Participants rated them on the same scales as those used in experiment 1 and described their impressions in response to 9 pairs of adjectives. Again, hazards described by time were rated more frequent and more fearful. The mean scores of the three factors determined through factor analysis of qualitative responses also differed significantly between time and population. In experiment 3, time- and population-related hazards were judged differently, although numerical values of death rates were controlled for to eliminate the anchoring effect. The psychological reasons for this finding and its practical implications for risk communication were discussed.

4 0 0 0 OA 「教育哲学」は、なぜ不毛なのか

- 著者

- 宇佐美 寛

- 出版者

- 教育哲学会

- 雑誌

- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)

- 巻号頁・発行日

- vol.1998, no.78, pp.34-44, 1998-11-10 (Released:2009-09-04)

4 0 0 0 OA トゲヤドリカニムシの生活史について

- 著者

- 佐藤 英文

- 出版者

- Arachnological Society of Japan

- 雑誌

- Acta Arachnologica (ISSN:00015202)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.1, pp.31-37, 1978 (Released:2007-03-29)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 1

樹上生活性カニムシであるトゲヤドリカニムシ Haplochernes boncicus KARSCH の生活場所および生活史について調査し, 以下に示すような結果が得られた。1) 本種はスギ, ヒノキ, ときにはアカマツなどの乾燥した樹皮下に生息する。他の昆虫などに食害された樹皮よりも清潔で滑らかな樹皮の間隙に多い。老木の方が若木よりも好まれる。2) 寿命は4年あるいは5年以上と推定され, 第一若虫から第三若虫までは各一年, 成虫は1, 2年あるいはそれ以上生きるものと推測される。3) 脱皮時期は7~8月である。縦に長く横に短かい楕円形の巣の中で脱皮する。4) 繁殖期は7~8月である。抱卵雌は営巣せず, 巣にかわるものとして糸を敷きつめた“抱卵床 (brood-bed)” をつくる。抱卵床の大きさは平均して長径6.47mm短径3.98mmであった。雌1個体の産卵数は平均12-13個体であった。

- 著者

- 鈴木 鉄忠

- 出版者

- 数理社会学会

- 雑誌

- 理論と方法 (ISSN:09131442)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.2, pp.267-281, 2009-09-30 (Released:2010-03-30)

- 参考文献数

- 21

古今東西,諸国家の闘争から親密関係のいざこざにいたるまで,社会集団における「第三者」の影響力について多くのことが語られてきた.ジンメルの古典的な三者関係(トライアド)論は3という数そのものから生じる固有の特徴を問題とし,典型的な三様の集団化形式として「中立者と媒介者」「漁夫の利」「分割統治」をあげた.これまでの数理分析はトライアド・コアリッション(三者間の提携形成)の協力ゲーム分析に主眼がおかれていた.本稿では,非協力ゲームによるトライアド・コンフリクトのフォーマライゼーションを試み,部分ゲーム完全均衡分析を行った.そこから得られた理論的発見は,(1)第三者の,二者の非協力行動にたいする仲裁力と横領する力量,そして二者の協力行動にたいする抑止力が,トライアド・コンフリクトの均衡に深くかかわっている,(2)漁夫の利や分割支配をたくらむ第三者の力量があまりに強くなりすぎると,かえって第三者の優越的な地位は揺らぐ,(3)トライアド・コンフリクトはホッブス的秩序問題の議論とも密接な関係をもっている,ということである.

4 0 0 0 OA 水滴落下系のカオス

- 著者

- 清野 健 勝山 智男

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.4, pp.247-256, 2000-04-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 33

蛇口からポタポタと落下する水滴.時計仕掛けと感じられる水滴落下のリズムにも,実際には多様なゆらぎが含まれ,そこには低次元カオスが確かに存在する.これまでに実験によってカオス力学系としての多くの興味深い現象が確認されてきたが,それを生み出す水滴形成の物理とのつながりには多くの謎が残されていた.だが,最近行われた実験と流体力学的数値シミュレーションによって,系の力学的構造がしだいに明らかになってきた.さらに,これらの知見に基づいたバネのモデルは,系の多様な振舞に一次元離散力学系としての統一した説明を与えることを可能にした.最近の研究に基づき,水滴落下系の長時間挙動とその力学的構造について概説する.

4 0 0 0 OA 磯直樹著 『認識と反省性―ピエール・ブルデューの社会学的思考』

- 著者

- 村井 重樹

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.1, pp.63-65, 2021 (Released:2022-06-30)

4 0 0 0 OA 菌学におけるアマチュアの役割 ―彼らがいなくて何ができるというのか

- 著者

- ワトリング ロイ

- 出版者

- 日本菌学会

- 雑誌

- 日本菌学会会報 (ISSN:00290289)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.4, pp.jjom.H09-169, 1998 (Released:2023-03-31)

- 参考文献数

- 34

菌学の歴史におけるアマチュアの役割は,まず食物としてのきのこ採集に始まり,それが現在の活動に繋がっていることをたどってみました.そしてここでは特に,18世紀から19世紀及び今世紀前半にかけて,もっぱら菌類だけを研究したアマチュア,あるいは広く博物学の一環として菌類を研究したアマチュアの中で,最も重要な役割を果たした人々に注目しました.そして,それらの人々が菌学の発展にどのような影響を与えたかをお話ししました.私たちが日常的に使っている菌類の学名には命名者の名前が付記されていますが,それらの多くがアマチュアであることは忘れられがちです.これらアマチュアの本職が何であったのか,彼らがどのような情報交換の網をひろげていたのかなどを紹介し,それらが生き物としての菌類の全体像を把握するのにどのように役立ったかをお話ししました.さらに,菌学会の設立と,それがどのようにしてアマチュア活動の中心となったか,また,どのようにしてプロの菌学者に必要な正確でよく整理された情報の源になったのかを考えてみました.私がここでお話ししたアマチュアたちが手がけた仕事は,1996年に100周年を祝った英国菌学会の活動を例としております. 西暦2000年の歴史の区切りを目前にした世界のいたるところで,これらアマチュアとそれに類する人たちが引き続きおこなっている仕事について述べました.多くの政府機関やそれらの顧問,とくに有力者は,分類学は先端的な研究ではないと勘違いしていますが,私はアマチュアたちは国家的に重要かつ必要な資源であることを強調したいと思います.さらに,アマチュアはこれから知識の保持者としてますます重要な役割を果たすであろうこと―少なくとも科学に対する現在の誤った風潮が改善されるまで―を強調したいと思います.

4 0 0 0 OA 京城の市街地整備における日本人居留地の影響に関する研究

- 著者

- 五島 寧

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.3, pp.513-518, 2013-10-25 (Released:2013-10-25)

- 参考文献数

- 66

本研究は,日本統治下の京城(現;韓国ソウル)市街地建設において,日本人居留地の与えた影響を分析した。日本人居留地では優先的にインフラが整備されたと説明されることが多いが,本研究は,実証的な分析を通して,全く異なる結論を導きだしている。朝鮮総督府は,インフラの平準化を目指していたため,既に一定の都市基盤を備えていた日本人居留地への社会資本整備に消極的で,日本人住民の要望にも冷淡だった。そのため,本研究では,日本人居留地の存在は,都市計画や市区改正における与条件として機能しなかったと結論している。

4 0 0 0 OA 地域日本語教育における人材育成

- 著者

- 米勢 治子

- 出版者

- 公益社団法人 日本語教育学会

- 雑誌

- 日本語教育 (ISSN:03894037)

- 巻号頁・発行日

- vol.144, pp.61-72, 2010 (Released:2017-04-15)

- 参考文献数

- 9

本稿では「生活者としての外国人」を対象とした地域日本語教育において必要とされるさまざまな人材の育成について述べる。まず,地域日本語教育を担う者は誰か,その人材育成がどのような枠組みで行われるかを再考する。この枠組みに基づいた地域日本語活動を担う人材育成の方法を事例によって示し,人材育成の課題について考える。 「生活者としての外国人」の日本語習得には生活のさまざまな場面で接触するすべての日本人がかかわることができる。そのような人々を,教室に集う外国人住民と日本語でコミュニケーション活動を担う会話パートナーとして育成する場が地域日本語教室である。このコミュニケーション活動を促進する役割を担う日本語コーディネータや,日本語教室の設置・運営を展開するシステムコーディネータには,地域日本語教育の専門性と有償のポジションが必要であり,コーディネータをボランティアとして育成しようとする現状には限界がある。

4 0 0 0 OA 短期温泉浴と末梢血液中免疫担当細胞への影響 質的検討

- 著者

- 松野 栄雄 王 秀霞 宛 文涵 松井 健一郎 大川 尚子 杉山 徹 甲野 裕之 清水 昌寿 頼 精二 山口 昌夫 山口 宣夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本温泉気候物理医学会

- 雑誌

- 日本温泉気候物理医学会雑誌 (ISSN:00290343)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.3, pp.135-140, 1999 (Released:2010-08-06)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 2

We have simultaneously proved that cell populations taking charge of immunity in human peripheral blood can be regulated quantitatively by hot spring bathing. Now, we investigated the effect of hot spring bathing qualitatively on cytokine production by lymphocyte cell in human peripheral blood estimating by cytokine containing cell by FACScan. We found a significant increase in IFN-γ containing cells after hot spring bathing and an increase in IL-4 with no statistical significance after hot spring bathing. In addition, we found significant negative relationship between the level of IFN-γ, IL-4 and IL-1β before hot spring bathing and the ratio of cytokine that increased in variation after hot spring bathing. Namely, after hot spring bathing, there was a decrease of cytokine producing cells in subjects who had higher level before hot spring bathing. But an increase in subjects who had lower level before hot spring bathing, the trend was concentrated toward average levels in the cytokine production by lymphocyte in peripheral blood. So we suggest that hot spring bathing can promote acquired immunity to make it possible more suitable as immune reaction.

- 著者

- 長島 祐基

- 出版者

- 立命館大学 アジア・日本研究所

- 雑誌

- 立命館アジア・日本研究学術年報 (ISSN:2435421X)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.84-91, 2023 (Released:2023-09-20)

The Museum of Kwansei Gakuin University owns a collection of documents that were donated by the Osaka Ro-En(Labors Theatrical Association). This collection contains approximately 300 documents that are different from the Osaka Ro-En documents prior to its dissolution in 2007. These historical documents pertain to the international fraction of the Japanese Communist Party(and affiliated groups)and centers on the early 1950ʼs division of the Japanese Communist Party. The collection contains a plethora of unique documents that are not held in other well-known collections on this subject, such as the collection held by the Hosei University Ohara Institute for Social Research or “The Postwar Japanese Communist Party Documents.” It is known that the international fraction led to a peace protection movement(Kurokawa, 2020). However, there are few existing studies or historical accounts of the early 1950ʼs division based on primary sources. Therefore, the Japanese Communist documents in the Osaka Ro-En collection are considered a vital source of historically accurate information on the reality of the early 1950ʼs division and the peace protection movement from the perspective of the international fraction.

4 0 0 0 OA 日本とドイツの比較地理 都市システムの差異を中心に

- 著者

- 森川 洋

- 出版者

- 日本都市地理学会

- 雑誌

- 都市地理学 (ISSN:18809499)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.1, 2021 (Released:2023-09-19)

日本とドイツの比較地理においてとくに注目されるのは,一極集中型の日本と多極分散型のドイツである.これと関連した対照的現象には,大都市人口比率や都市システム,地帯構造,企業本社立地,大学立地,国土政策などの差異が挙げられる.また高度経済成長期に対する対応の差異は両国の都市システムにも影響する.ドイツでは日本とは違って,大都市人口が少なく,企業本社も州立大学も全国的に分散的に立地し,大都市を中心とする全国的な地帯性はみられない.これに対して,日本では今日まで東京の成長が著しく,東京を中心とした地帯構造が形成されている.国土政策ではドイツにおいては「同等の生活条件」の確立が基本とされてきたが,最近になって成長目標が重視され,11のメトロポール地域も設定されている.日本の全国総合開発計画では「国土の均衡ある発展」が謳われ,東京一極集中の是正について考えられてきたが,大企業本社も大学も東京に集中しており,日本経済の牽引車として東京の機能を低下させるような厳しい措置が講じられることはこれまでになく,一極集中の是正策が十分な成果を収めたことはなかった.日本では東京圏と地方圏,そしてその両者を結ぶ地方大都市からなる地域社会が形成されている.地帯性の下では狭い国土が十分に活用されないし,東京圏では自然災害の危険性も強く,ドイツと比較するとき,東京一極集中は日本の社会経済の発展に真に役立つかどうか疑問に思われる.

- 著者

- 金子 充 守口 剛

- 出版者

- 日本マーケティング学会

- 雑誌

- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.3, pp.109-124, 2016-01-08 (Released:2020-04-28)

- 参考文献数

- 10

4 0 0 0 OA 放射性物質に汚染された農地における土壌固化剤を用いた表土剥ぎ取り技術の開発

- 著者

- 若杉 晃介 原口 暢朗

- 出版者

- 土壌物理学会

- 雑誌

- 土壌の物理性 (ISSN:03876012)

- 巻号頁・発行日

- vol.121, pp.35-42, 2012 (Released:2021-08-26)

- 参考文献数

- 2

- 被引用文献数

- 1

東京電力福島第1原発の事故に伴い,広範囲にわたる地域が放射性物質により汚染され,土壌中の放射性物質濃度が高い農地では栽培が制限されている.これらの農地において放射性物質は,表層 2~3 cmに集積していることから,この土壌層の選択的な除去は,確実な除染効果が期待できる.一方,一般的な建設機械による従前の操作では,剥ぎ取り厚さの制御が困難であり,処理土量の増加や施工費の増大,取り残しの発生など,多くの問題が懸念されている.そこで,土壌固化剤を用いて汚染土壌層を固化し,油圧ショベルの操作方法やバケットを改良することで,剥ぎ取り厚さを表層から2~3cm に制御でき,かつ安全・確実に剥ぎ取る工法を開発した.