4 0 0 0 OA 中国のイスラム教徒 : 歴史と現況

- 著者

- 土屋紀義

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- レファレンス (ISSN:1349208X)

- 巻号頁・発行日

- no.638, 2004-03

- 著者

- Masahiro Natsuaki Takeshi Kimura

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- pp.CJ-21-0751, (Released:2021-09-23)

- 参考文献数

- 60

- 被引用文献数

- 1

Optimal antiplatelet therapy after percutaneous coronary intervention (PCI) has been changed in parallel with the improvements of coronary stent and antiplatelet therapy. Over the past 25 years, dual antiplatelet therapy (DAPT) with aspirin plus P2Y12inhibitor has been the standard of care used after coronary stent implantation. First-generation drug-eluting stent (DES) appeared to increase the risk of late stent thrombosis, and duration of DAPT was prolonged to 12 months. DAPT duration up to 12 months was the dominant strategy after DES implantation in the subsequent >10 years, although there was no dedicated randomized controlled trial supporting this recommendation. The current recommendation of DAPT duration is getting shorter due to the development of new-generation DES, use of a P2Y12inhibitor as a monotherapy, and the increasing prevalence of high-bleeding risk patients. Furthermore, an aspirin-free strategy is now emerging as one of the novel strategies of antiplatelet therapy after PCI. This review gives an overview of the history of antiplatelet therapy and provides current and future perspectives on antiplatelet therapy after PCI.

- 著者

- Akihito Umehara Toru Adachi Wataru Mahiko Hiroshi Yamauchi

- 出版者

- Meteorological Society of Japan

- 雑誌

- SOLA (ISSN:13496476)

- 巻号頁・発行日

- pp.2021-034, (Released:2021-10-04)

- 被引用文献数

- 3

The tornadic debris signatures (TDSs) of the Ichihara Tornado associated with Typhoon Hagibis (2019) were observed using two operational C-band dual-polarimetric weather radars and an X-band phased-array weather radar (PAWR). This TDS observation was the first to be made over Japan in a typhoon environment. The TDS bins spread over time, and the maximum vertical and aerial extents reached 2.4 km and 9.41 km2, respectively. The estimated rise velocity of the TDS was 8 m s−1. The first TDS was detected ∼1 min before damage reporting began. The TDSs became clearer along with the rotational velocity of the near-surface vortex detected by PAWR. The copolar correlation coefficient reached a minimum (0.27) ∼1 min after the tornado passed the most severely damaged area and increased gradually over 4 min. This suggests that heavy and/or dense debris was lofted and immediately fell out and/or diffused, whereas light debris remained aloft for ≥ 4 min. By comparing the PAWR-detected vortex signatures with aerial photographs, we inferred that the first TDS comprised vegetated debris, the clearest TDS mainly comprised destroyed manmade structures. These results indicate that TDS detection is effective both for investigating damage and for recognizing tornado's occurrence even in a typhoon environment.

- 著者

- 小野 瑞絵

- 雑誌

- 学習院大学大学院政治学研究科政治学論集 (ISSN:09147527)

- 巻号頁・発行日

- no.32, pp.1-48, 2019-03

4 0 0 0 OA 監視カメラの社会的構築過程

- 著者

- 古賀 広志

- 出版者

- 一般社団法人 経営情報学会

- 雑誌

- 経営情報学会 全国研究発表大会要旨集 2015年秋季全国研究発表大会

- 巻号頁・発行日

- pp.271-274, 2015 (Released:2016-01-29)

著しい技術革新の下で、新しい監視社会の到来が指摘されている。従来のCCTVによる監視もまた、顔認識などの技術により、新しいステージに進みつつある。とはいえ、監視社会の進展は、技術的要素だけではない。技術決定論ではなく、社会構築の視点が重要であるはずだ。本稿では、従来のCCTVによる監視の社会的構築の過程に注目する。具体的には、大阪のK地区における監視カメラ設置の事例研究を行う。事例研究の結果、監視社会に対する「監視の目」が社会的に生まれてくる点を明らかにしたい。

- 著者

- 網野 薫菊 松村 瑞子

- 出版者

- 九州大学大学院言語文化研究院

- 雑誌

- 言語文化論究 (ISSN:13410032)

- 巻号頁・発行日

- no.24, pp.47-65[含 英語文要旨], 2009

IRC (Inter Relay Chat) falls under the form of media called CMC (Computer-mediated communication); however, this form of media lacks such features as co-presence and simultaneity (Lark and Brennan, 1991). Therefore, CMC is said to be a limited form of media, compared to face-to-face communication (King, 1996). With regard to CMC, studies on turn-taking systems have been examined in the Western context. Hence, in this paper, I would like to argue that, to some extent, Japanese CMC has its own turn-taking system. One of the unique characteristics of the Japanese turn-taking system is the coconstruction of turns by more than two participants, in which one of the participants utters only the former part of the statement, anticipating that the latter part will be completed by the other participants (Mizutani, 1993). In Japanese, co-construction is possible partly because of the language's syntactic structures, in which syllables can easily be attached one after the other. This type of construction is called turn-projectability and the individual part of a sentence is called TCU (Turn Construction Unit; Szatrowski, 1993). Focusing on TCU, this paper studies how a turn is taken and examines how turn-taking in IRC is different from that in face-to face communication. On the basis of 3000 turns extracted from the IRC of "Yahoo Japan," I first counted the frequency of turn-taking strategy by initiations, such as connectives, fillers, and responsive markers as discourse markers, and then compared it with the frequency of turn-taking strategy found in face-to-face communication. Consequently, it was clarified that the initiations in CMC are not as frequent as they are in face-to-face conversation. A further observation of the data showed that TCU tends to appear instead of initiation. Through a qualitative analysis of each TCU, it can be said that primer turn, which ends in the topical marker "wa," draws a response from other participants in the cyber community and makes the community livelier. Furthermore, in the case of a narrative, a participant connects each turn by using the conjunctive suffix "-te," in order to draw the other's response to the story, thus contributing to the vividness of communication in cyber space. In conclusion, TCU effectively compensates for the leanness of CMC, and the various TCU can be unique and powerful tools for turn-taking strategy in Japanese CMC.

- 著者

- 永田 大輔

- 出版者

- 日本マス・コミュニケーション学会

- 雑誌

- マス・コミュニケーション研究 (ISSN:13411306)

- 巻号頁・発行日

- vol.99, pp.209-227, 2021

<p>This paper focuses on content acceptance centered on video in the late 1970s and 1980s. In particular, we will focus on how anime fans, the early adopters of the video format, experienced the content-accepting space.</p><p>In the Japanese literature, there is a certain accumulation for the content receiving space for the anime fans, but It has not yet been discussed in connection with the transformation history of the broader content acceptance space. However, the process of transforming the receptive space of bookstores has grown, and it has become clear over time that this process historically conditions the development of a culture. However, no studies to date have specialized in video acceptance.</p><p>Outside Japan, there has been one study focused on the spatial organization processes of video stores in the United States. In it, the development of video stores is described as a "geography of tastes," and the relationship with the movie industry and the process of forming a receiving space in each region is clarified. However, the study does not clarify for consumers specifically how such a "geography of tastes" was experienced.</p><p>To understand the relationship between anime fans and video, we used anime magazines as resources for this paper. The use of video was positioned differently in the amine fans' groups, depending on the stage of penetration rate. While its rates were low, anime fans' video collections were often exchanged in the informal fan community; however, as video stores became legal, the exchange of videos was discouraged. Therefore, a variety of information about video stores and the characteristics of the community of each video store were posted. Such information also tended to lose its meaning as franchising progressed. The experience history of video-receiving spaces is clarified in this paper, in light of the experiences of anime fans.</p>

4 0 0 0 OA 我が国における職業性膀胱癌の歴史と現状

- 著者

- 松島 正浩 桑原 孝

- 出版者

- 一般社団法人 日本泌尿器科学会

- 雑誌

- 日本泌尿器科学会雑誌 (ISSN:00215287)

- 巻号頁・発行日

- vol.104, no.4, pp.569-578, 2013-07-20 (Released:2014-08-04)

- 参考文献数

- 74

- 被引用文献数

- 1

(目的)我が国の職業性膀胱癌の歴史と現状,及び膀胱癌の化学発癌研究歴と現状について検討した.(対象と方法)化成品工業会の資料と厚生労働省労働基準局労災補償部の資料を中心に症例を検討し,更に文献的考察を行った.(結果)我が国では1920年頃より芳香族アミンの製造が開始され,1940年に最初の職業性膀胱癌症例が報告された.1955年に中共貿易による業界の起死回生策で芳香族アミンの最大生産量時期に到達した.1972年に安全衛生法発令によりbenzidine, 2-naphthylamineの製造・輸入が禁止された.この間に3,310名がこれらの物質に暴露し,1985年までに357名の職業性膀胱癌が発生した.労災補償が開始された1976年から2006年に認定された数はbenzidineに曝される業務による尿路系腫瘍341例,2-naphthylamineに曝される業務による尿路系腫瘍150例,o-dianisidineによる尿路腫瘍1例の合計492例である.職業性尿路癌患者はほぼ定年を迎えており,2025年頃に終焉を迎えると推測する.(結語)我が国における芳香族アミン暴露者3,310名より発生した職業性膀胱癌の歴史と現状を報告し,文献的考察で最近の職業性膀胱癌の動向について解説した.

- 著者

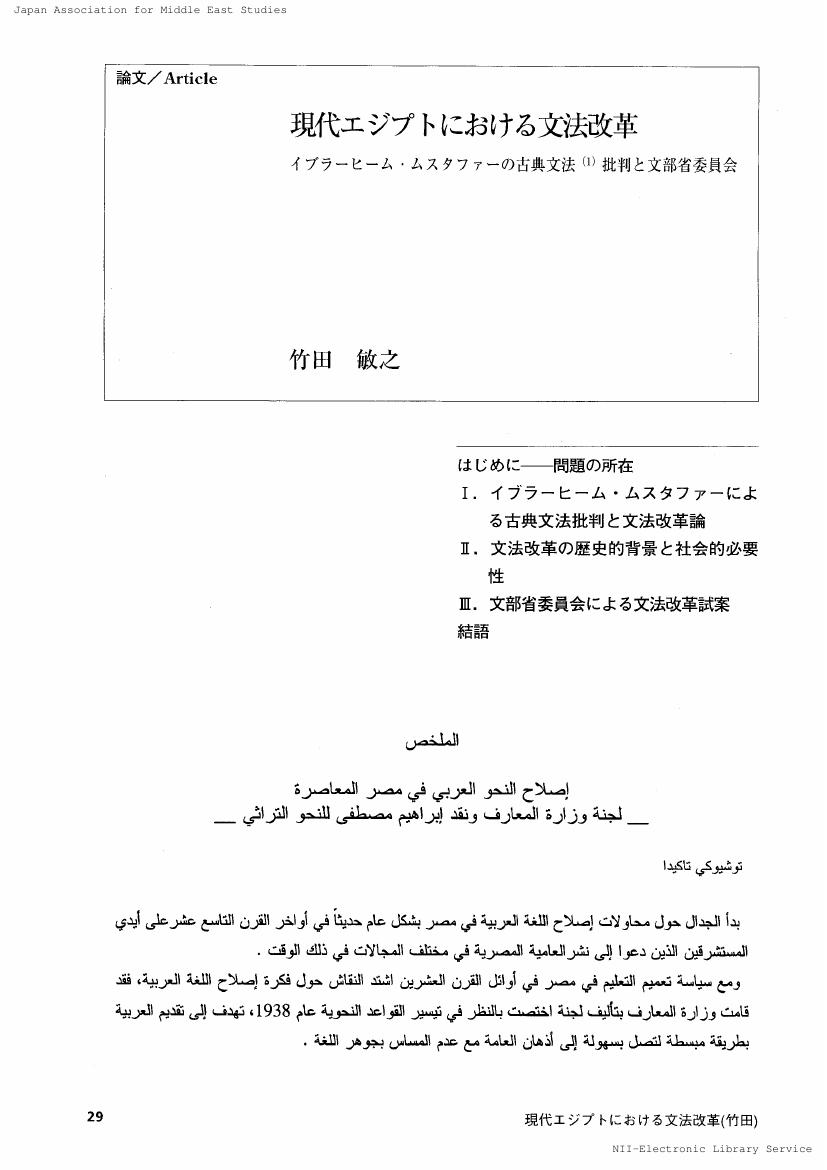

- 竹田 敏之

- 出版者

- 日本中東学会

- 雑誌

- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.2, pp.29-52, 2007-03-20 (Released:2018-03-30)

4 0 0 0 OA Molecular Swarm Robot Realized by the Intelligence of a Biomolecular Motor System and DNA

- 著者

- Jakia Jannat KEYA Akinori KUZUYA Akira KAKUGO

- 出版者

- The Biophysical Society of Japan General Incorporated Association

- 雑誌

- 生物物理 (ISSN:05824052)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.5, pp.330-331, 2021 (Released:2021-09-28)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 1

4 0 0 0 現代舞踊振付家による動作合成システムの活用事例分析

- 著者

- 海野 敏 曽我 麻佐子 平山 素子

- 雑誌

- じんもんこん2020論文集

- 巻号頁・発行日

- no.2020, pp.185-190, 2020-12-05

- 著者

- 桑名 義晴 岸本 寿生

- 出版者

- パーソナルファイナンス学会

- 雑誌

- パーソナルファイナンス学会年報 (ISSN:18843328)

- 巻号頁・発行日

- no.9, pp.39-50, 2009-10-15

本稿は、アジア、とくに台湾、香港、タイの3地域の消費者金融市場の現状と特徴を考察し、そこにおける日系消費者金融企業の事業展開の現状を分析し、その問題点とビジネスの可能性について研究することを目的としている。台湾の消費者金融ビジネスは、1985年のシティバンクによるクレジットカード事業が端緒である。その後、台湾の金融機関がクレヅット事業に相次いで進出し、2000年頃にピークを迎える。しかし、多重債務問題が表面化したため、上限金利の引き下げが行われ、ローン事業は縮小する。また日系企業は1991年に自動車ローン事業を行い、その後現地の銀行と提携して信用ビジネスを始めるが、規制強化とともに収益性が悪化し撤退する。台湾は、与信データが整備されており、消費者金融へのニーズもあるが、規制が厳しく、ローンの規模が小額であり、消費者金融の収益性が低いのが特徴である。香港では、早くから消費者金融ビジネスが行われており、日系企業も1970年代に参入している。1981年の銀行法の制定により、銀行やノンバンクなど、多くのプレイヤーが参入した。近年では大手企業のシェアが高くなっているが、依然競争は厳しい。香港市場は成熟しているが、中国本土への進出を果たしている企業もあり、新しい事業展開の可能性が存在している。次に、タイでは1990年の金融の自由化により、消費者金融市場が発展した。しかし、アジア通貨危機により市場が縮小し、さらに参入規制がなされた。日系企業は2社進出しており、1社は現地企業と提携し広範にビジネスを展開している。もう1社は、単独進出であり、特定の顧客をターゲットに堅実なビジネスを行っている。これら3地域の現状を踏まえて、消費者金融企業が海外進出を行う際の分析フレームワークを検討した。最初に、現地市場の規模を決定する以下の3つのファクターを提示した。「顧客(市民)の消費者金融への理解度」、「消費者金融の自由化度」、「企業の事業展開力」である。これらのファクターのレベルから、進出対象国の市場の大きさが決まる。しかし今回の調査研究によって、市場規模が消費者金融ビジネスの規模と一致するのではなく、政府-顧客(市民)、顧客(市民)-企業、政府-企業の関係性が消費者金融ビジネスに影響を与える、というコンセプトを提示した。現地市場の規模、政府、顧客(市民)、および企業の関係性が、消費者金融企業の海外進出戦略の成否を決定するといえるのである。

4 0 0 0 IR アメリカ自己啓発本出版史における3つの「カーネギー伝説」

- 著者

- 尾崎 俊介

- 出版者

- 愛知教育大学外国語外国文学研究会

- 雑誌

- 外国語研究 = Studies in foreign languages & literature (ISSN:02881861)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, pp.39-66, 2019

4 0 0 0 OA 関東地方利根川水系における慢性日本住血吸虫症とそのスクリーニング法

- 著者

- 田中 真奈実 入江 勇治 安羅岡 一男 佐藤 章仁 松本 繁 白田 保夫 中村 尚志 河合 美枝子 海老原 誠

- 出版者

- 一般社団法人 日本感染症学会

- 雑誌

- 感染症学雑誌 (ISSN:03875911)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.2, pp.156-163, 1988-02-20 (Released:2011-09-07)

- 参考文献数

- 16

関東地方利根川流域で感染した慢性日本住血吸虫症について, 茨城県内診断例12例を中心に, その診断法・病態・治療適応について検討した. 患者は, すべて海外渡航歴・利根川以外の本症流行地への旅行歴はなく, 取手市戸頭, 稲敷郡河内村, 筑波郡谷和原村等かつて本症の流行が報じられた地域の在住者である. 血中抗住血吸虫抗体及び糞便中の虫卵は検査したすべての症例で陰性であった. 8例の患者の確定診断は, 本症とは異なる基礎疾患で摘出された臓器 (胃・十二指腸等上部消化管及び肝・胆道系) 中の日本住血吸虫虫卵の病理学的検索によってなされた. しかし, 茨城県取手市戸頭の3症例と筑波郡伊奈町の1症例は, 人間ドックで画像診断学的に診断されており, 流行地における本症患者のスクリーニングには, 肝エコーにおける魚鱗状パターン, 肝CT像における被膜石灰化像・隔壁様石灰化像等特徴的所見も有用であることが示された. また, その病態は, 基礎疾患によって異なっており, 胃癌・肝癌等悪性腫瘍との合併例は4例であった. プラジカンテルによる治療適応の判定には, 虫卵排出の有無及び虫卵の孵化能の検索が必要であるが, 疑わしい症例には生検材料による孵化試験をすることが必要である. 病理組織学的検索だけでは, 感染時期及び孵化能の判定は困難である.

4 0 0 0 OA 大阪万博鉄鋼館における「音楽の空間化」の理念と技術について

- 著者

- 水野 みか子

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.527, pp.113-120, 2000-01-30 (Released:2017-02-03)

- 参考文献数

- 20

In "Tekkohkan", built in Osaka World's Fair 1970, a magnificent sound control system with more than one thousand speakers was installed in order to realize the idea of "spatialization of music" proposed by Toru Takemitsu, a contemporary Japanese composer (1930-96). The original concept was realized here by an interdisciplinary collaboration between a musician, a sound engineer and an architect. The purpose of this paper is to examine the technological features of the sound control system in "Tekkohkan" and to evaluate the possibility of the concept of "spatialization of music".

- 著者

- 帯谷 知可

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アジア経済 (ISSN:00022942)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.3, pp.110-112, 2021-09-15 (Released:2021-09-28)

- 参考文献数

- 3

4 0 0 0 OA 東京都明解区劃図帖

- 著者

- 日本地図株式会社 [著]

- 出版者

- 日本地図

- 巻号頁・発行日

- 1944

4 0 0 0 遷延する鶏卵アレルギーに関する後ろ向きコホート研究

- 著者

- 酒井 一徳 杉浦 至郎 尾辻 健太

- 出版者

- 一般社団法人日本小児アレルギー学会

- 雑誌

- 日本小児アレルギー学会誌 (ISSN:09142649)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.2, pp.135-144, 2021-06-20 (Released:2021-06-20)

- 参考文献数

- 15

【目的】鶏卵アレルギー(EA)の自然歴及びEA遷延のリスク因子を同定する.【方法】沖縄協同病院小児科でEAと診断された児を対象に後向きコホートを作成した.鶏卵耐性獲得率の経年的変化を示し,6歳時点における鶏卵除去継続に関連する1歳台の背景因子に関して検討を行った.【結果】対象210例の鶏卵耐性獲得率は2歳12%,3歳34%,4歳54%,5歳68%,6歳で79%(134/170)であり,6歳時点で解除群134例,遷延群36例,脱落群40例であった.多重ロジスティック回帰分析では,鶏卵完全除去(オッズ比:13.8,P<0.01),卵白sIgE値(class)高値(オッズ比:3.84,P<0.01)が6歳時のEA遷延と有意に関連していたが,性別及びアナフィラキシーの既往とは有意な関連を認めなかった.【結語】約8割の鶏卵アレルギーは6歳までに寛解するが,1歳台の鶏卵完全除去と卵白sIgE高値は6歳以降もEAが遷延するリスク因子である.

- 著者

- 吉成 順

- 出版者

- 国立音楽大学

- 雑誌

- 研究紀要 = Kunitachi College of Music journal (ISSN:02885492)

- 巻号頁・発行日

- no.55, pp.131-137, 2021-03-31

19世紀イギリスのミュージック・ホールをきっかけに「ポピュラー音楽」というカテゴリーが生まれた頃から(吉成 2014)、大衆娯楽としての音楽上演が各地で盛んになり、20世紀のTVショーへと受け継がれていく。だがトーキー映画以前の時代にそれらが舞台上でどんな風に演じられていたか、という具体的な様子は、メディアの限界もあって十分に分かっていない。本稿は、ポール・ホワイトマン楽団で活躍した演奏家ウィリー・ホールによるヴァイオリンの曲弾きや、我が国の少女歌劇における「男役」文化といった20世紀音楽文化の歴史的ルーツが19世紀のミュージック・ホールにまで直接的に遡ることを確認し、音楽上演における身体的・視覚的要素の理解が音楽史や音楽文化の総合的な理解に不可欠であることを示す。