64 0 0 0 OA 水とアルコールの化学― 酒類の「熟成」の謎を解き明かす

- 著者

- 北條 正司

- 出版者

- 日本ポーラログラフ学会

- 雑誌

- Review of Polarography (ISSN:00346691)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.2, pp.125-134, 2004-09-28 (Released:2011-10-21)

- 参考文献数

- 18

64 0 0 0 OA 自閉スペクトラム症 (ASD) の特性理解

- 著者

- 傳田 健三

- 出版者

- 一般社団法人 日本心身医学会

- 雑誌

- 心身医学 (ISSN:03850307)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.1, pp.19-26, 2017 (Released:2017-01-01)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 10

自閉スペクトラム症 (autism spectrum disorder : ASD) は, 社会的コミュニケーションおよび対人相互性反応の障害, 興味の限局と常同的・反復的行動を主徴とし, 乳幼児期に発現する精神発達の障害である. DSM-Ⅳでは広汎性発達障害という上位概念のもとに, 自閉症, アスペルガー障害, 特定不能の広汎性発達障害などの下位分類が存在したが, DSM-5ではASDという概念で統一された. 近年, ASDへの関心と需要が高まっている一方で, 十分な診療が行われているとは言い難いのが現状である. 本稿では, 自閉スペクトラム症について, ①概念の変遷, ②診断と臨床像, ③治療, ④経過と予後, ⑤心身医学におけるASDの特性理解について述べてみたい.

64 0 0 0 OA 2010 年代以降の「新しい資本主義論」 経済思想史からの展望

- 著者

- 小峯 敦

- 出版者

- 経済学史学会

- 雑誌

- 経済学史研究 (ISSN:18803164)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.2, pp.70-103, 2023-01-25 (Released:2023-08-05)

64 0 0 0 OA 量子力学から熱力学第二法則へ

- 著者

- 金子 和哉 伊與 田英輝 沙川 貴大

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.6, pp.361-369, 2018-06-05 (Released:2019-02-05)

- 参考文献数

- 41

ミクロな運動を記述するニュートンの運動方程式やシュレーディンガー方程式は,時間反転に関して対称である.一方,マクロな現象を記述する熱力学は,熱平衡状態への緩和や熱力学第二法則に代表される不可逆性をもつ.一見すると,可逆なミクロの力学と不可逆な熱力学は矛盾している.このミクロとマクロの整合性の問題は,19世紀にはボルツマンが議論し,20世紀初頭にはフォン・ノイマンが量子力学に基づき研究をしたが,解決には至らなかった難問である.近年,冷却原子などの実験系で理想的な孤立量子系が実現されるようになり,不可逆性の起源をめぐる問題が再び注目を集めている.理論と実験の両面から,シュレーディンガー方程式に従った時間発展で,量子純粋状態でさえも,熱平衡状態へ緩和(熱平衡化)することが明らかになってきた.理論的にも,従来の統計力学を使わず,量子力学だけから熱平衡化を理解する試みがなされている.とくに,「量子多体系において,全てのエネルギー固有状態が熱平衡状態を表す」という固有状態熱化仮説(Eigenstate Thermalization Hypothesis, ETH)が,熱平衡化を説明する機構として有力視されている.ETHは,数値計算で多くの非可積分系において確認されているが,数学的な証明はない.一方で我々は,一般の並進対称な局所相互作用する量子多体系において,「(全てとは限らない)ほとんどのエネルギー固有状態が熱平衡状態を表す」という弱い形のETHを証明した.また,以上とは異なる研究の流れの中で,第二法則の基礎についても大きな進展があった.とくに重要なのは,「ゆらぎの定理」の発見である.ゆらぎの定理は,エントロピー生成のゆらぎを考慮することで,第二法則を不等式ではなく等式の形で表現したものだ.第二法則は,ゆらぎの定理から自然に導かれる.しかし,孤立量子系の熱平衡化の研究とは異なり,ゆらぎの定理は統計力学を基にしている.とくに熱浴の初期状態として,通常のカノニカル分布を仮定しているため,冷却原子などの緩和過程には適用できない.というのも,熱浴の初期状態は一般にカノニカル分布とは限らないからだ.では,これら二つの研究の流れを統合し,熱浴の初期状態が量子純粋状態のときにも,第二法則とゆらぎの定理を示すことができるだろうか.我々はこの問題に取り組み,熱浴の初期状態がエネルギー固有状態の場合にも,第二法則とゆらぎの定理が短い時間の間では成り立つことを数学的に証明した.証明の鍵となるのは,ETHに加えて,量子多体系の相互作用の局所性である.相互作用が局所的な量子多体系では,情報の伝搬速度に上限が存在することが,リープ・ロビンソン限界(Lieb-Robinson bound)として厳密に示されている.これを利用して,我々は熱浴がカノニカル分布ではないことの影響を厳密に評価した.我々の結果は量子力学と熱力学第二法則を直接的に結び付けるシナリオを明らかにしたと言え,量子多体系の非平衡ダイナミクスのより深い理解につながることが期待される.

- 著者

- 豊田 真穂

- 出版者

- ジェンダー史学会

- 雑誌

- ジェンダー史学 (ISSN:18804357)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.55-70, 2010 (Released:2011-10-01)

- 参考文献数

- 20

Although the 1955 International Planned Parenthood Conference in Tokyo brought drastic change in governmental efforts to promote birth control as a means to control population, little is known about how or why the conference was held in Tokyo. The official story according to the conference proceedings went that it was Clarence J. Gamble, an American philanthropist, who suggested that the conference be held in Tokyo. However, as this paper shows, Gamble merely happened to be in Japan when Yoshio Koya, a Welfare bureaucrat, and others were struggling to find a way to have the Conference take place here.Gamble, who should not be given very much credit for his contribution to the Tokyo IPPF Conference, was a controversial figure. His main concern was the fertility differential between classes. As a fervent eugenicist, he supported the development of a simple contraceptive method, using salt solution and sponges. He strongly promoted the simple method as a means to control population when he extended his work in Asia. This shows his lack of empathy for Asian women. His arrogant acts in Asia, where he ignored local autonomy, led the board of IPPF to harshly criticize and finally to expel Gamble.Nonetheless, Gamble was credited for his service to Japan. It impressed him that it was the Japanese birth controllers who appreciated his work. As a result, the Japanese birth control movement, already funded substantially by Gamble, was able to continue receiving financial support from him. However, by accepting Gamble's money and publicly praising him as "the Benefactor of the Family Planning Movement in Japan," the postwar birth control movement in Japan proclaimed its agendas of population control and eugenics.

- 著者

- Tetsuya Akaishi Takahiro Takahashi Satoko Sato Xiaoyi Jin Atsushi Masamune Tadashi Ishii

- 出版者

- Tohoku University Medical Press

- 雑誌

- The Tohoku Journal of Experimental Medicine (ISSN:00408727)

- 巻号頁・発行日

- vol.257, no.3, pp.251-259, 2022 (Released:2022-07-09)

- 参考文献数

- 48

- 被引用文献数

- 5

Vaccination against coronavirus disease 2019 (COVID-19), caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), is currently underway across countries worldwide. However, the prevalence and characteristics of prolonged adverse events lasting for several months after receiving the vaccine remain largely unknown. We herein report a 46-year-old woman with prolonged diarrhea and vomiting after receiving the BNT162b2 mRNA vaccine for COVID-19. She had no notable medical history, including that of gastrointestinal diseases. She developed vomiting several hours after receiving the first vaccine dose and further developed severe diarrhea after 7 days. Several days after the second vaccine dose, her condition deteriorated, unrelieved by symptomatic therapies, including anti-diarrheal drugs. Abdominal computed tomography (CT) revealed inflammatory changes in the entire segment of the small intestine with wall thickening. The upper and lower gastrointestinal and capsule endoscopies were unremarkable. The patient’s symptoms persisted for more than 6 months after the second vaccine dose. A Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) database search suggested that diarrhea is observed in approximately 3% of all vaccine recipients, but a literature review indicated that prolonged gastrointestinal symptoms lasting for several months is very rare. In summary, a case of prolonged unexplained gastrointestinal symptoms, possibly based on inflammatory changes in the small intestine, is described. A literature search revealed that this type of manifestation is very rare, and further evidence is needed to determine the causality between vaccination and gastrointestinal symptoms.

64 0 0 0 OA 自然主義論争の構図について

- 著者

- 清水 雄也 小林 佑太

- 出版者

- The Philosophy of Science Society, Japan

- 雑誌

- 科学哲学 (ISSN:02893428)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.1, pp.111, 2023-11-15 (Released:2023-11-15)

- 参考文献数

- 17

Kei Yoshida's recent book Philosophy of the Social Sciences: An Introduction is the first introductory textbook on the philosophy of the social sciences written in Japanese. It concisely expounds on a wide range of topics in the discipline, while its explication of those topics is not impartial or neutral as the author himself says. This paper gives a critical review of the book. The first half of it briefly overviews and assesses the book as a whole. The latter half of the paper reconstructs the gist of the author's exposition of the naturalism/interpretivism debate and criticizes it.

64 0 0 0 OA 16世紀17世紀の帆船 : 慶長遣欧使節船の復元に因んで (その14)

- 著者

- 寳田 直之助

- 出版者

- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会

- 雑誌

- Techno marine 日本造船学会誌 (ISSN:09168699)

- 巻号頁・発行日

- vol.808, pp.745-752, 1996-10-25 (Released:2018-03-01)

64 0 0 0 OA ブラジャー着用時と非着用時の運動中の乳房振動特性

- 著者

- 岡部 和代 黒川 隆夫

- 出版者

- The Japan Society of Home Economics

- 雑誌

- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.9, pp.731-738, 2003-09-15 (Released:2010-03-12)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 5

着心地の良いブラジャーの設計や新しい設計システムを構築するためには, 複雑に動く乳房の運動機構やブラジャー着用に伴う乳房振動特性の変化を明らかにしておくことが重要である.そこで, 本研究では半透明なブラジャーを用いて, 運動画像解析システムにより, ブラジャー着用時と非着用時の走行中と歩行中の乳房の動きを計測した.乳房の動きから体幹部の動きを分離し, 乳房独自の振動データを抽出した後, 離散フーリエ変換によって分析した.その結果, 乳房の振動は歩行周期の影響を直接に受け, 走行中が歩行中より, 垂直方向が水平方向より大きくなった.ブラジャー非着用時の垂直方向の振幅は歩行周波数で最大となり, 体幹部の運動の影響を強く受けることが分かった.非着用時の乳房振動は乳房の硬さ指標と相関が高く, 柔らかい乳房が硬い乳房より振幅が大となった.ブラジャーの着用によって, 乳房の振幅スペクトルに高い周波数成分が生じるようになり, 測定点間の相関も低くなった.またブラジャー着用時の乳房が硬い乳房に近くなり, 両者の特性が似たものとして表れた.以上のように乳房振動を分析し, その特性をとらえることができた.乳房の振動特性は, ブラジャーの着くずれや着心地に関係する問題を含み, 設計に欠かすことのできない要因である.ブラジャーの設計支援システムの中で, 乳房の振動特性をどのように制御するかが重要な課題である.今後は胸部の3次元形状データのモデルを利用して, 運動機能性のよいブラジャー設計の技術開発につなげたいと考えている.

64 0 0 0 OA 再生核ヒルベルト空間の理論によるガウス過程回帰の汎化誤差解析

- 著者

- 鈴木 大慈

- 出版者

- 一般社団法人 システム制御情報学会

- 雑誌

- システム/制御/情報 (ISSN:09161600)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.10, pp.396-404, 2018-10-15 (Released:2019-04-15)

- 参考文献数

- 19

64 0 0 0 OA 道徳と主体 江戸後期から明治期にかけての通俗道徳

- 著者

- 川田 耕

- 出版者

- 社会学研究会

- 雑誌

- ソシオロジ (ISSN:05841380)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.2, pp.97-113,189, 1994-10-31 (Released:2017-02-15)

Morality is generally something more than traditional practices. M.Foucault distinguishes the moralities between the "code-oriented" moralities, which have a system of traditonal practices and rules of behavior in detail, and the "ethics -oriented" moralities, in which such system and rulues are rather rudimentary and leave their function to each individual's retlective consciousness. In the latter case, each individual is required not only to have self-awareness but to make self-formation as "ethical subject". I think "the popular morality "in Japan which was named and investigated by Yasumaru Yoshio can be called ethics-oriennted morality, because this morality demands people should reform traditional practices and have reflective consciousness. The popular morality is ethical because of its great interest in each individual's consciousness and it is popular because of its premise that establishment of proper consciousness may bring some social profit. The popular morality depends on smooth circle of the moral doctrine, each individual's consciousness and the social profit. When this circle is not satisfactory, the existence of ethical subject is threatend,and the effects of morality tend to be code-oriented. I investigate such structure of this morality in early modern Japan (especially in the discourse of the "Rono" in the late Edo period and the "Hotokushugi" in the Meiji period), and search the transformation of it in the Meiji period and the possibility of creating new ethics.

64 0 0 0 OA 牧野富太郎(科学史入門)

- 著者

- 渋谷 章

- 出版者

- 日本科学史学会

- 雑誌

- 科学史研究 (ISSN:21887535)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.233, pp.43-45, 2005 (Released:2021-08-12)

64 0 0 0 OA 現在の学問や職業で使われている算数・数学 「数学教育に関する研究者調査」の結果の分析

- 著者

- 長崎 栄三 國宗 進 太田 伸也 長尾 篤志

- 出版者

- 公益社団法人 日本数学教育学会

- 雑誌

- 日本数学教育学会誌 (ISSN:0021471X)

- 巻号頁・発行日

- vol.88, no.3, pp.29, 2006 (Released:2021-04-01)

64 0 0 0 OA 対人距離の性差に関する研究の展望

- 著者

- 青野 篤子

- 出版者

- The Japanese Group Dynamics Association

- 雑誌

- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.2, pp.201-218, 2003-03-30 (Released:2010-06-04)

- 参考文献数

- 134

- 被引用文献数

- 4 2

この論文では, まず, 対人距離または個人空間 (パーソナル・スペース) に関する研究の歴史を概観し, その中でも議論の多い性差に焦点を当てて主要な研究結果と論争点を紹介する。対人距離の性差については, 男性より女性の方が小さいという一貫した傾向を認めた上で, その原因を男女の地位の差によって説明する立場 (従属仮説) と, 結果が一貫しないとする立場とが対立している。従属仮説の観点から研究をより詳細に検討した結果は以下の通りである。1) 地位の低い者は高い者より対人距離が小さいと断定するに十分な証拠はない。すなわち, 被験者ないし相手の地位それ自体が効果をもつ場合もあれば, 地位の差が効果をもつ場合もある。2) 同様に, 女性は男性より対人距離が小さいとは言えない。すなわち, 被験者と相手の性の組み合わせによって性差の現れ方は異なる。3) 対人距離の性差は, 相互作用の状況, 被験者が相手に接近する場合と接近される場合で, その現れ方を異にする。今後は, 地位の要因を統制したときに性差が消失するのかどうかの検討, 従来「性差」だと言われてきたものが「被験者の性」, 「ターゲットの性」, 「接近者の性」のいずれの要因に起因するのかの, より詳細な検討が必要である。

64 0 0 0 OA Atiyah–Patodi–Singerの指数定理――素粒子・物性・数学の交叉点

- 著者

- 深谷 英則 大野木 哲也 山口 哲

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.4, pp.210-214, 2020-04-05 (Released:2020-09-14)

- 参考文献数

- 17

Atiyah–Patodi–Singer(APS)の指数定理は,境界のある多様体上の数学の定理である.こう書くと難しそうで拒否反応を示す読者もいるかもしれないが,もともと指数定理は物理学を起源としていて,実際,電子と電磁場の性質を関係づけるものである.4次元で平坦な時空を考え,電場E,磁場BとしてAPS指数定理を書き下すと,となる.ここで,左辺のn±は電子の満たすDirac方程式でカイラリティ(運動方向に対するスピン演算子)という性質が±1の解の個数を表す.右辺のcは次元だけで決まる定数,第二項はη不変量とよばれ,境界面Yに伝導電子が現れたとき,そのDirac演算子の正の固有値と負の固有値の差を表す量である.したがって,APS定理は電磁場の情報(を時空間で積分したもの)と,電子の全体のDirac方程式の解の個数,および境界上に現れる電子の情報の三つの物理量を結びつけるものである.さらに,この定理の右辺第一項は,絶縁体の内部(バルク)の重い電子の有効作用と考えられ,表面(エッジ)の伝導電子の時間反転対称性の量子異常の相殺を説明する.すなわち,APS定理の第一項(バルク電子の寄与)がゼロでない場合,それに応じて必ず第二項の起源となる境界上の伝導電子(エッジ電子)が現れなければならず,合計が整数になるという性質が,系全体での時間反転対称性を保証する.この性質は,近年注目されているトポロジカル絶縁体の性質と一致する.トポロジカル絶縁体とは,内部で電子がギャップを持ち,絶縁体としてふるまうが,表面ではギャップが閉じてよい伝導性を示す特殊な物質である.上記で示したAPS指数定理の性質は,量子異常の相殺を通じて,トポロジカル絶縁体のバルクエッジ対応を説明する,その数学的保証を与える.このことから,近年,素粒子論,物性理論の研究で注目されている.しかし,APS定理のオリジナル論文は難解で,しかも物理的に実現されるとは考えられない非局所的な境界条件をフェルミオン場に課すことで定理を導いている.2017年,私たちは素粒子論でよく知られた手法を使って,APS指数定理と同じ結果を与える新しい定式化を見出した.非局所的境界条件を必要とせず,ドメインウォールフェルミオンとよばれる,トポロジカル絶縁体のよい模型となる演算子を用い,APSと同じ結果を与える物理量を定式化した.この新しい定式化は計算もより簡単なので,「物理屋でもわかるAPS指数定理」として発表した.この研究は数学者からも大きな反響を呼び,指数定理の専門家である古田幹雄氏,松尾信一郎氏,山下真由子氏が加わり,物理,数学の分野をまたがる共同研究へと発展した.その結果,「任意のAPS指数に対し,それと同じ結果を与えるドメインウォールフェルミオンの演算子が存在する」ことの数学的証明を与えることができた.この証明ではさらに1次元高い時空の指数定理を異なる2つの方法で評価,それぞれがオリジナルのAPS指数および私たちの新しい定式化と一致することで示された.この結果は任意の偶数次元,任意のリーマン計量を持つ多様体上でのAPS指数について成り立つものである.

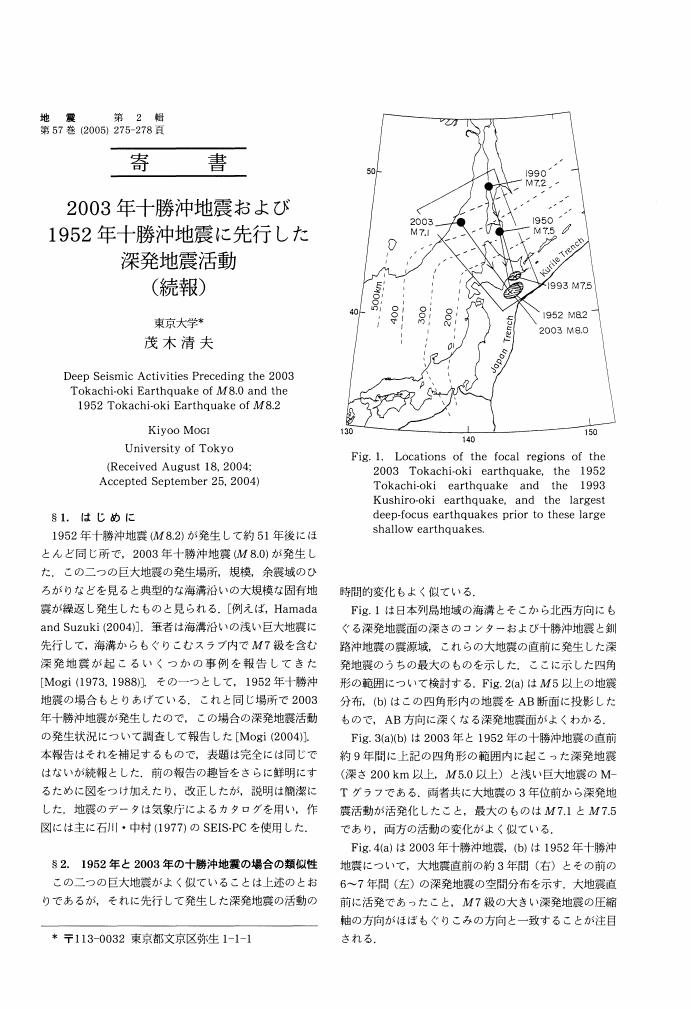

64 0 0 0 OA 2003年十勝沖地震および1952年十勝沖地震に先行した深発地震活動 (続報)

- 著者

- 茂木 清夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本地震学会

- 雑誌

- 地震 第2輯 (ISSN:00371114)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.3, pp.275-278, 2005-02-20 (Released:2010-03-11)

- 参考文献数

- 7

64 0 0 0 OA 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)と戦う現場の漢方薬 - 三薬三方-

- 著者

- 謝 心範 山本 理

- 出版者

- 日本補完代替医療学会

- 雑誌

- 日本補完代替医療学会誌 (ISSN:13487922)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.1, pp.73-81, 2020-05-26 (Released:2020-06-09)

- 参考文献数

- 32

新型コロナウイルス感染症が中国の武漢で突然爆発的に蔓延した現象は世界の人々へ大きな驚きと衝撃を与えた.医療現場では,確実な治療法や治療薬も無い局面にどう対応すべきか混乱し,確かな効果を求める切迫した願いも強くなった.そのような状況下,漢方薬の出番があり,自然植物由来の「三薬三方」(3 つの薬と3 つの方剤の意)すなわち,金花清感顆粒,連花清瘟カプセル,血必浄注射液と宣肺敗毒湯,清肺排毒湯,化湿敗毒方の作用と効果がCOVID-19 感染症の現場から報告されたので紹介する.「三薬三方」は,植物由来成分の潜在力を総合的に利用し,人体自身の自己治癒力と免疫系の賦活,障害要因に対する抵抗力強化を可能にするものである.新型コロナウイルス感染症の現場から報告されている「三薬三方」の様々な効果は単一成分によって発揮されているのではないことは明白である.作用機序,原料,処方,加工法,効果,安全性の向上など更なる研究が必要である.

64 0 0 0 OA たけのこ料理と京都

- 著者

- 口羽 章子 坂本 裕子

- 出版者

- 一般社団法人 日本調理科学会

- 雑誌

- 調理科学 (ISSN:09105360)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.3, pp.263-266, 1990-08-20 (Released:2013-04-26)

- 参考文献数

- 4

64 0 0 0 OA 小型ペットボトル飲料使用における安全性の検討

- 著者

- 吉井 美穂 八塚 美樹 安田 智美

- 出版者

- 一般社団法人 日本看護研究学会

- 雑誌

- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.1, pp.1_125-1_129, 2009-04-01 (Released:2016-03-05)

- 参考文献数

- 7

近年,入院患者におけるペットボトル飲料の利用は増加しており,直接口を付けて飲むいわゆる口飲みが多く行われている。そのため,細菌が混入する確率は高く,免疫力が低下している患者にとっては問題であると考えられる。今回,入院患者のペットボトル保有状況と保存方法の実態を把握し,それに基づいた細菌学的調査を行うことを目的に研究を行なった。結果,飲用頻度は多いものから茶,スポーツ飲料,ミネラルウォーターの順であり,保存方法としては常温保存と冷所保存ともにほぼ同数であった。また,実際に被験者によって口飲みされた飲料水を用いて検証したところ,スポーツ飲料水からは室温,冷所ともにほとんど菌の増殖は認められなかった。茶飲料水では室温保存において時間の経過とともに細菌の増殖が認められ,24時間以降,細菌増殖が著しく測定不能となった。一方,冷所保存では24時間まで平均46CFU/mlと一定菌数を維持していたもののそれ以降抑制されていった。また,ミネラルウォーターにおいても室温保存において経時的な細菌増殖が認められ,冷所保存でも10時間までは細菌増殖が認められたが,それ以降菌数の減少を認めた。 今回の結果より,スポーツ飲料水からは,保存方法の違いに関係なく細菌増殖が抑制されていることが明らかとなった。しかし,茶およびミネラルウォーターの一度口をつけたペットボトル飲料水からは菌が検出され,保存方法によっては飲料水基準を満たさず,衛生学的に問題であることが示唆された。

64 0 0 0 OA 若手の会だより

- 著者

- 培尾 肘楠

- 出版者

- 一般社団法人 日本生物物理学会

- 雑誌

- 生物物理 (ISSN:05824052)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.1, pp.045-046, 2018 (Released:2018-01-30)