1 0 0 0 OA 児童期における未返報時の不快感情の発達的変化

- 著者

- 大島 みずき

- 出版者

- 日本感情心理学会

- 雑誌

- 感情心理学研究 (ISSN:18828817)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.2, pp.87-94, 2016-01-30 (Released:2016-04-12)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 1

When do we begin to feel unpleasantness about being unable to reciprocate for help received? Do the reasons for unpleasant feelings when unable to reciprocate differ according to one's age and who provided the help? This study asked 2nd grade (n=121) and 4th grade (n=130) elementary school children on a questionnaire to estimate the importance of the reciprocity, the recognition of probability of reciprocity, unpleasant feelings when reciprocity is not accomplished, and the anger of the person whose help was not reciprocated. In this experiment, there were two conditions of help: from friends and from parents. When a parent had helped, the 2nd graders' unpleasant feelings was less than it was for 4th graders. When the helper was a friend, there were no differences in unpleasant feelings between 2nd and 4th graders. In addition, unpleasant feelings among 2nd graders was related to the possibility of helper's anger when reciprocity was not unaccomplished. Among 4th graders, however, the unpleasant feelings in the context of unaccomplished reciprocity were related to the importance of reciprocity and the recognition of probability of reciprocity. The study suggests that children come from the 4th grade to feel unpleasantly when reciprocity is not fulfilled, based on the norm of reciprocity.

1 0 0 0 OA 表層堆積物の変形構造からみた深谷断層系綾瀬川断層北部の後期更新世以降の活動史

- 著者

- 須貝 俊彦 水野 清秀 八戸 昭一 中里 裕臣 石山 達也 杉山 雄一 細矢 卓志 松島 紘子 吉田 英嗣 山口 正秋 大上 隆史

- 出版者

- 公益社団法人 東京地学協会

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.116, no.3-4, pp.394-409, 2007-08-25 (Released:2009-11-12)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 5 9

The northern Ayasegawa fault is a part of the Fukaya fault system, which is the longest active fault in the Kanto district. The paleoseismology of the northern Ayasegawa fault was revealed by a combination of arrayed boring and ground penetrating radar (GPR) survey. The northern Ayasegawa fault produced a fold scarp with the NW-SE direction running along the boundary between the Oomiya 2 (O2) surface and fluvial lowland. The O2 was formed in Marine Isotope Stage 5a, and was slightly deformed with a wide warping zone. Sixteen sediment cores arrayed across the warping zone contain a series of tephra layers such as Hk-TP (ca. 60-65 ka), KMP, AT (26-29 ka), As-BP group (20-25 ka), and As-YP (15-16.5 ka). These key beds except Hk-TP were deposited and deformed parallel to each other, suggesting that no faulting events occurred between KMP and As-VP fall. The timing of the last faulting event is after the As-YP fall, and is probably younger than 10 ka based on an interpretation of GPR profiles and 14C ages. KMP should be deposited horizontally because it intervened in the peaty silt layer, which accumulated conformably on lacustrine deposits overlapping the fold scarp. Thus, the KMP horizon roughly indicates the vertical offset produced by the events occurred after the As YP fall. The events were probably singular, and the last one formed a vertical offset of more than 4 m. The older event occurred at around 70 ka between Hk-TP fall and O2 formation. Vertical deformation of the O2 was at least 7 m, indicating the possibility that the vertical offset caused by the penultimate event is at least 3 m. The vertical slip per event might reach 5 m, and the average vertical slip rate is nearly 0.1 mm/yr because the warping zone detected by the arrayed boring above is within the flexure zone shown by the P-wave seismic profile. The northern Ayasegawa fault is considered to be a single behavioral segment because of its longer recurrence interval and lower slip rate of 0.1 mm/yr in comparison with those of the other part of the Fukaya fault system.

1 0 0 0 OA 関東平野岩槻観測井の基盤岩類の帰属と中央構造線の位置

- 著者

- 高木 秀雄 鈴木 宏芳 高橋 雅紀 濱本 拓志 林 広樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.112, no.1, pp.53-64, 2006 (Released:2006-05-01)

- 参考文献数

- 49

- 被引用文献数

- 7 3

埼玉県岩槻市で1971年に防災科学技術センターによって掘削されたボーリングコアの最深部(3,505.0~3,510.5 m)およびその上部(2,943~3,327 m)の基盤岩類について,岩石記載と鉱物のEPMA分析ならびに放射年代測定を実施した.その結果,最深部基盤岩類は主にざくろ石トーナル岩質および緑簾石角閃岩質マイロナイトから構成され,そのざくろ石,角閃石,斜長石の化学組成と角閃石年代(70~83 Ma)から,領家帯に属するものと結論された.また,その上部は石英斑岩からなり,その黒雲母年代(17.7 Ma)から西南日本中央構造線に沿った瀬戸内火山岩類よりも古い値をとることが明らかになった.最深部の再結晶石英粒径に基づくマイロナイト化の程度区分と,基盤岩類全体のカタクレーサイト化から,関東平野の中央構造線は岩槻コアの基盤岩の深度位置から南側500 m以内にあることが推定された.

1 0 0 0 OA せん妄症状のある患者に対するアプローチの方法

- 著者

- 竹中 理恵 伊東 尚美 安 邦子 加藤 久美子 峯田 祐次 阿部 菜穂子 岩谷 さゆり 秋野 良子

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会学術総会抄録集 第55回日本農村医学会学術総会 (ISSN:18801749)

- 巻号頁・発行日

- pp.71, 2006 (Released:2006-11-06)

<緒言>当病棟では、せん妄症状の患者に対し、チューブ類の自己抜去や転倒を防ぐために、やむを得ず睡眠剤の投与や抑制を行い危険行動を抑えているのが現状であった。そこで、アロマテラピーの導入で、せん妄症状の患者に対しても少ない症例ではあるが改善が見られたためここに報告する。<方法>1.対象 夜間せん妄症状が見られた当病棟入院患者で、今回の研究を行うことに家族の了承を得た患者3名2.方法1)開始時期 三瓶氏らのアセスメント表を参考に、せん妄スケール表(以下スケール表とする)を作成し2段階に該当した時点でアロマテラピーを開始する。2)アロマテラピーの施行方法 精油をコットンに垂らし枕元に置く。 (1)開始時:リラックス効果のあるラベンダーを使用 (2)開始4時間後から起床時:鎮静効果と催眠作用のあるカモミールを使用 (3)開始が0時以降の場合は2種類を混合し使用3.データ収集方法 スケールの点数からアロマテラピー使用後のせん妄症状の変化を比較する。4.倫理的配慮 同意書に、知る権利・医療における自己決定権・害を与えないこと・プライバシーの保護について記載し、家族に対して説明する。<結果>スケール点数を比較したところ、全ての症例において開始4時間後に点数の下降が見られた。(資料1参照)また、開始時間に関係なく全員が6時から9時の間に覚醒した。<考察>環境の変化に不安、チューブ類や安静などによる拘束感、苦痛からくる不眠や疲労に関連し、せん妄症状が出現した患者3名に施行した。アロマテラピー使用後、3名とも「いい臭いがする」「落ち着く」と言い入眠につながった。吉田は「香りの刺激は嗅覚によって感覚されるが、その神経ルートは他の感覚以上に情動脳系に直結している。」1)と述べている。このことから、ラベンダー・カモミールの香りはリラックス効果が高く、ストレスに由来する各種障害に有効と言われているように、鎮痛・安眠効果が得られ入眠を促すことができたと考えられる。 また、使用開始時間に関係なく全員が6時から9時の間に覚醒し「すっきり眠れた」と話された。深夜問わず睡眠剤を使用した場合その効果が日中まで遷延するが、アロマテラピーのもたらす効果で自然な入眠が得られ、崩れた入眠パターンを取り戻す機会になったと考える。<結論>せん妄患者にもアロマテラピーは、自然な入眠を促すことができ、睡眠パターンを取り戻す介入方法として効果が期待できる。<引用文献>1)吉田倫幸:香りとリラクセーション,現代のエスプリ,P58,1993<参考文献>1)三瓶智美:クリティカルケアで不穏せん妄をどうアセスメントするか,看護技術,vol 51 No1,2005

1 0 0 0 OA ボルドー液によるニホンナシ‘幸水’の省力的な着果管理法

- 著者

- 林田 大志 名田 和義 平塚 伸

- 出版者

- 一般社団法人 園芸学会

- 雑誌

- 園芸学研究 (ISSN:13472658)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.4, pp.357-363, 2015 (Released:2015-12-31)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 1 1

数種の重金属は‘幸水’の単為結果を誘起し,着果率も20~30%であることから,摘果作業時間を大幅に短縮できる可能性がある.本研究では,開花前の‘幸水’花蕾に銅イオンを含むボルドー液と硫酸鉄(FeSO4)処理を行い,長果枝と短果枝における着果誘起効果の違い,果実へのGA処理による肥大促進効果ならびにそれら果実を果そうに複数着果させた場合の果実肥大を明らかにするとともに規模を拡大した実証試験を行った.ボルドー液による着果誘起は短果枝と長果枝で同様に生じ,また,得られた幼果にGAペースト処理する(ボルドー + GA)と十分に可販果となりうること,収量確保のために1果そうに2果以上を着果させることは不適切であることを明らかにした.次に,‘幸水’樹を網室で覆い,ボルドー + GAおよびFeSO4 + GA区で得られた果重分布,収穫時期の分布,収量について2年間にわたって調査した.その結果,果実サイズと収量は他家受粉区(マルハナバチ放飼による受粉)とほぼ同程度であり,加えて収穫期が大幅に早まることが明らかとなった.また,受粉・摘果関連作業時間は,慣行栽培と比較して大幅に短縮されることが示された.

1 0 0 0 OA 児童の日記にあらわれる他者との関係の中の自己

- 著者

- 山本 真子 小松 孝至

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.1, pp.76-87, 2016 (Released:2016-04-11)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 3

本研究では, 小学生の書く日記において, 書き手と書く対象との関係, 書き手と読み手との関係の二側面において明確化する子どもの固有性を自己として捉える観点から, 公立小学校4年生3名が, 小学校での学習の一つとして取り組んだ日記の質的分析を行った。事前調査として学年全体(218名)に質問紙調査を実施した上で, その結果と日記の内容を参考に3名の日記(計537篇)を選択して検討し, うち14篇を用いて, 特に書かれた他者および読み手としての他者との関係に注目したまとめを行った。書き手と書く対象との関係の視点からは, 時系列的に類似する内容を繰り返し書くスタイルの中で, 細部への視点の焦点化, 直接話法を用いた対話的表現, 他者への批判的な表現, 他者との対比などの形で子どもの視点が明確化する際, 他者が種々の役割を果たしている状況が観察できた。また, これらの書き手と対象との関係に関する表現のレパートリーは, 同時に書き手と読み手の関係において, 書き手が自己を定位する行為として考えられた。

1 0 0 0 OA オンラインアンケートを用いた回答者の理解度向上を通した製品設計手法

- 著者

- 柿山 浩一郎 多賀 昌江 城間 祥之 スーディ・神崎 和代

- 出版者

- 日本感性工学会

- 雑誌

- 日本感性工学会論文誌 (ISSN:18840833)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.3, pp.337-343, 2016 (Released:2016-04-28)

- 参考文献数

- 8

It is important to clarify the potential users' value system when one designs a new product. In this research, the authors reasoned that it is effective for the users to learn various evaluation standards. The first purpose of this research is to lift the potential users with different knowledge and experience to a level which enables them to evaluate a product appropriately by an on-line questionnaire research method. The second purpose of this research is to explicate the elements of a burial cradle that may heal a grief for stillborn. With two purposes in mind, the authors conducted an on-line questionnaire and analyzed the results. As the results, an on-line questionnaire method has increased user's understanding of the product and its benefits. Therefore this product design method could be a useful tool in a product evaluation and its standardization. It may also allow the researchers to obtain more accurate product evaluation from the subjects.

- 著者

- Toshiaki Mano Kazuhiro Yamamoto

- 出版者

- 日本循環器学会

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- pp.CJ-16-0368, (Released:2016-05-06)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1

The 65thAnnual Scientific Sessions of the American College of Cardiology (ACC) were held at McCormick Place, Chicago, from April 2–4, 2016. The ACC Scientific Sessions are one of the 2 major scientific cardiology meetings in the USA and one of the major scientific meetings of cardiology in the world. It had an attendance of 18,769 and over 2,000 oral and poster abstracts, including 8 late-breaking clinical trials. This report presents the key presentations and the highlights from the ACC Scientific Sessions 2016 in Chicago.

1 0 0 0 OA 宮城県南三陸町における神社の立地特性の把握とその歴史的背景に関する考察

- 著者

- 遠藤 賢也 マゼレオ みほ

- 出版者

- 公益社団法人 日本造園学会

- 雑誌

- ランドスケープ研究 (ISSN:13408984)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.5, pp.693-696, 2015 (Released:2015-12-22)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 3

The Great East Japan Earthquake on March 11th 2011 was followed by an unprecedented tsunami which devastated the Tohoku coastline. There were several cases where residents had to seek shelter at even higher locations than designated evacuation shelters; for many this was the local shrine. This research analyzes the geo-spatial pattern of shrines along Sanriku coastline and examines the factors that influenced their locations by unfolding region’s history in order to make the argument for shrines being incorporated into future disaster preparedness schemes. Town of Minami Sanriku had 56 shrines along its coast, of which 14 were within the inundation zone. Despite their proximity to the shoreline, average elevation of the shrine was approximately 23.7m above sea level. Geographical analysis uncovered that topographical features surrounding each shrine defines its potential for evacuation. Historical research has suggested that topographical features of shrines were underpinned by the local history of fortresses erected at higher grounds during the medieval era, and shrines with a proximity to fortresses tended to be safe from tsunami inundation. The devastating tsunami provides an opportunity to rethink the relationship between topography and cultural spaces to double as evacuation areas embedded within history, culture and traditions of the region.

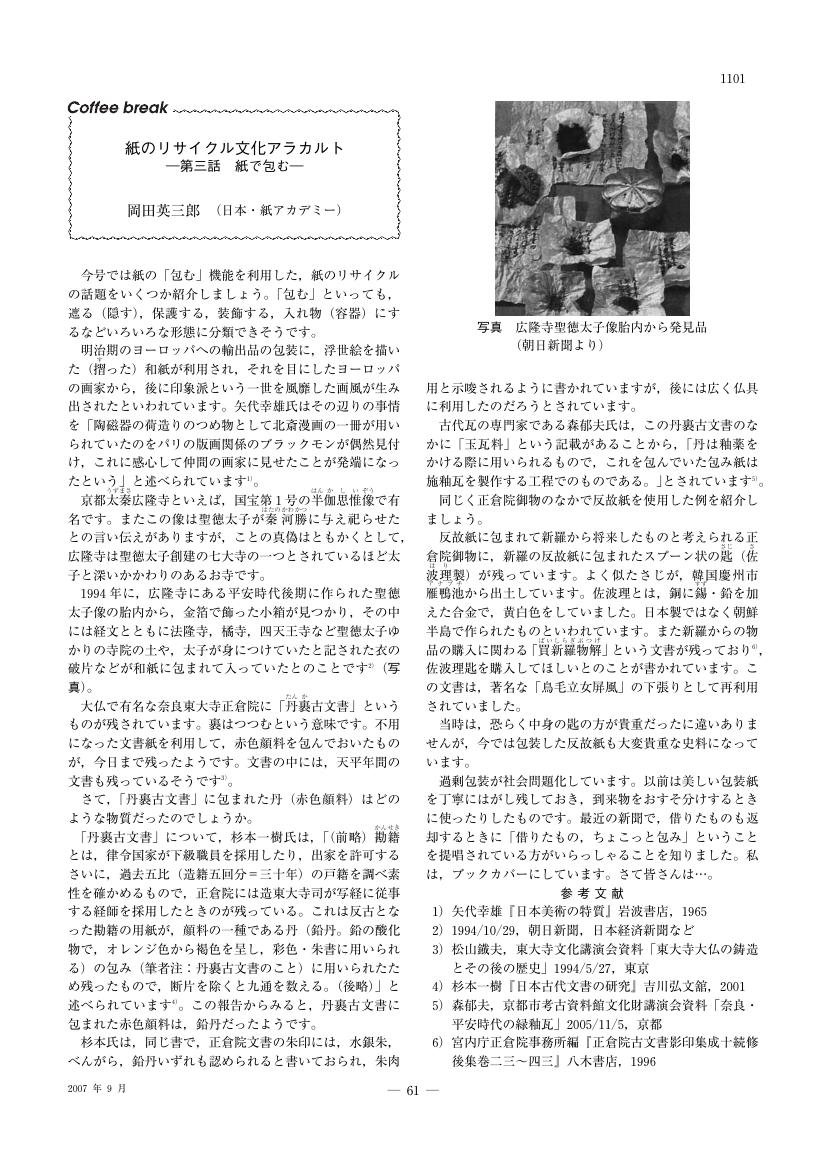

1 0 0 0 紙のリサイクル文化アラカルト

- 著者

- 岡田 英三郎

- 出版者

- 紙パルプ技術協会

- 雑誌

- 紙パ技協誌 (ISSN:0022815X)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.9, pp.1101-1101, 2007 (Released:2011-06-25)

- 参考文献数

- 6

- 著者

- Sun Ja Park Young Mi Kim Ha Roo Kim

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- Journal of Physical Therapy Science (ISSN:09155287)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.4, pp.1245-1249, 2016 (Released:2016-04-28)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 3

[Purpose] This study aimed to evaluate the effect of hip muscle strengthening on muscle strength and balance in the knee joint after a meniscal injury. [Subjects and Methods] This randomized control study enrolled 24 patients who had undergone arthroscopic treatment after a meniscal injury and began a rehabilitative exercise program 8 weeks after surgery. Subjects were divided into 2 groups of 12 subjects each: gluteus medius resistance exercise group and control group. This study investigated muscle strength and balance in the knee joint flexor, extensor, and abductor during an 8-week period. [Results] Measurements of knee extensor muscle strength revealed no significant difference between the control group and the experimental group. Measurements of abductor muscle strength, however, identified a significant difference between the 2 groups. The groups did not differ significantly with regard to balance measurements. [Conclusion] The results of this study suggest that this subject should be approached in light of the correlation between the hip abductor and injury to the lower extremities.

1 0 0 0 OA 講義に対する理解促進のためのノートリビルディング法の提案と支援システムの開発・評価

- 著者

- 東本 崇仁 平嶋 宗

- 出版者

- 教育システム情報学会

- 雑誌

- 教育システム情報学会誌 (ISSN:13414135)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.4, pp.264-269, 2014-10-01 (Released:2014-10-08)

- 参考文献数

- 13

1 0 0 0 OA ロシア沿海州における気象と農業に関する調査報告

1 0 0 0 OA 着心地に関する調査研究

- 著者

- 庄司 光 水梨 サワ子 井上 恵美子

- 出版者

- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会

- 雑誌

- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.8, pp.483-497, 1968-11-15 (Released:2010-09-30)

- 参考文献数

- 4

第1報で着心地に関する消費者の要求項目の群別要求度を報告したが, 本報ではさらにこれを細分した項目別要求度 (%) を, 各被服について求めた.(1) 各被服についての項目別要求度順位について, 夏服と冬服, 男物と女物との相関を検討した.

1 0 0 0 OA Phonological dyslexiaとみられる1例の仮名単語音読処理過程の検討

- 著者

- 関野 とも子 古木 忍 石崎 俊

- 出版者

- 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会

- 雑誌

- 高次脳機能研究 (旧 失語症研究) (ISSN:13484818)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.3, pp.231-240, 2003 (Released:2006-04-21)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1 4

仮名1文字の音読はほぼ良好だが,仮名無意味綴りの音読に著明な障害を示す phonological dyslexia1例に対し,文字表記形態を操作した仮名単語(実在語) の音読課題を実施し,その反応パターンの分析から症状の発現機序について考察した。本例は,単語親密度および表記妥当性の高い(つまり形態親近性が高い) 語の場合は,良好な音読成績を示す。しかし表記妥当性の低い語は,1文字ずつ音韻変換をはかる逐字読みのストラテジーを用いようと試みるのだが,変換した一部の音韻から目標語とはかけ離れた別の語を連想,表出するといった形態的錯読ともいえる反応が頻発した。したがって本例の仮名単語音読処理は文字列の形態親近性の識別が先行し,それが高いものは Warringtonら(1980) の語形態処理モデルに相当する形態処理ルートを,低いものは逐字読みルートを経由するが,本例ではそのうちの後者が特異的に障害されていると考えられた。

1 0 0 0 OA 画像上充実型を呈した肺野微小病変の良悪性の鑑別に関する検討-造影CT値と病理所見の対比

- 著者

- 池原 瑞樹 山田 耕三 斉藤 春洋 尾下 文浩 野田 和正 荒井 宏雅 伊藤 宏之 中山 治彦 密田 亜希 亀田 陽一

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本肺癌学会

- 雑誌

- 肺癌 (ISSN:03869628)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.3, pp.231-236, 2001-06-20 (Released:2011-08-10)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 2 2

造影CT画像と単純GT画像におけるCT値の差によって, 肺野微小病変の質的診断を試みた報告はある. しかし造影thin-section CT (以下造影TS-CTと略す) 画像のみでのCT値の解析でその質的診断を試みた報告は少ない. 今回, CT画像上充実型を呈する肺野末梢微小病変を対象として, CT画像による質的診断を目的に造影TS-CT画像におけるCT値の解析を行った. 対象は, 最近3年間に当施設で切除された20mm以下の肺野微小病変47例である. 組織型は原発性肺癌が23例, 転移性肺腫瘍が6例であり, 非癌性病変は18例であった. CT画像は造影剤35mlを経静脈的に0.8ml/秒の速度で注入を開始し, その50秒後の画像である. CT値は病変内に真円に最も近い最小のROIを作成し, 病変の中心部と大動脈中心部の平均CT値を測定した. 結果は, 原発性肺癌では非癌性病変に比べて “病変部のmean CT値” および “病変部のmean CT値と大動脈のmean CT値の比” のいずれも高値を示し, 有意差を認めた. 以上より, 造影TS-CT画像でのCT値の計測は, 充実型を呈する肺野微小病変の質的診断に寄与する可能性が示唆された.

1 0 0 0 OA ロクロニウムによるアナフィラキシーに対するスガマデクス投与後に喉頭痙攣が生じた1例

- 著者

- 河野 崇 荒川 真有子 横山 正尚

- 出版者

- 日本臨床麻酔学会

- 雑誌

- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.3, pp.408-411, 2014 (Released:2014-06-17)

- 参考文献数

- 9

近年,ロクロニムによるアナフィラキシーに対してスガマデクスの投与が有効であった症例がいくつか報告されている.スガマデクスの投与は,手術室において容易に行うことができることから,試みる価値がある治療選択肢の一つと考えられる.しかし一方で,スガマデクス投与後の筋弛緩作用の必要性を考慮する必要がある.今回われわれは,麻酔導入時にロクロニウムが原因と推測されたアナフィラキシーに対してスガマデクスを投与後に喉頭痙攣を生じた症例を経験した.本症例を通してロクロニウムアナフィラキシーに対するスガマデクス投与の注意点を考察したい.

- 著者

- Young-Mi Goo Tae-Ho Kim Jin-Yong Lim

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- Journal of Physical Therapy Science (ISSN:09155287)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.3, pp.911-915, 2016 (Released:2016-03-31)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 10

[Purpose] The purpose of the present study is to examine the effects of abductor hallucis and gluteus maximus strengthening exercises on pronated feet. [Subjects and Methods] The present study was conducted with 18 adults without no history of surgery on the foot or ankle. One group performed both gluteus maximus strengthening exercises and abductor hallucis strengthening exercises, while the other group performed only abductor hallucis strengthening exercises five times per week for four weeks. [Results] The group that performed both gluteus maximus and abductor hallucis strengthening exercises showed smaller values in the height of navicular drop than the group that performed only abductor hallucis strengthening exercises. The muscle activity of the gluteus maximus and the vastus medialis increased during heel-strike in the group that added gluteus maximus exercises, and the muscle activity of the abductor hallucis significantly increased in both groups. [Conclusion] Given the results of the present study, it can be suggested that strengthening the gluteus maximus while also performing exercises to correct the pronated foot is an effective method for achieving normal gait.

- 著者

- Jun-ichiro Koga Tetsuya Matoba Kensuke Egashira

- 出版者

- 一般社団法人 日本動脈硬化学会

- 雑誌

- Journal of Atherosclerosis and Thrombosis (ISSN:13403478)

- 巻号頁・発行日

- pp.35113, (Released:2016-04-25)

- 参考文献数

- 59

- 被引用文献数

- 1 26

Recent technical innovation has enabled chemical modifications of small materials and various kinds of nanoparticles have been created. In clinical settings, nanoparticle-mediated drug delivery systems have been used in the field of cancer care to deliver therapeutic agents specifically to cancer tissues and to enhance the efficacy of drugs by gradually releasing their contents. In addition, nanotechnology has enabled the visualization of various molecular processes by targeting proteinases or inflammation. Nanoparticles that consist of poly (lactic-co-glycolic) acid (PLGA) deliver therapeutic agents to monocytes/macrophages and function as anti-inflammatory nanoparticles in combination with statins, angiotensin receptor antagonists, or agonists of peroxisome proliferator-activated receptor-γ (PPARγ). PLGA nanoparticle-mediated delivery of pitavastatin has been shown to prevent inflammation and ameliorated features associated with plaque ruptures in hyperlipidemic mice. PLGA nanoparticles were also delivered to tissues with increased vascular permeability and nanoparticles incorporating pitavastatin, injected intramuscularly, were retained in ischemic tissues and induced therapeutic arteriogenesis. This resulted in attenuation of hind limb ischemia. Ex vivo treatment of vein grafts with imatinib nanoparticles before graft implantation has been demonstrated to inhibit lesion development. These results suggest that nanoparticle-mediated drug delivery system can be a promising strategy as a next generation therapy for atherosclerotic vascular diseases.