- 著者

- 青山 由起子

- 出版者

- ASSOCIATION FOR CALLIGRAPHIC STUDIES

- 雑誌

- 書学書道史研究 (ISSN:18832784)

- 巻号頁・発行日

- no.15, pp.71-87, 2005

2 0 0 0 デング出血熱の重症化機序の解明と治療戦略

フィリピン、マニラ市において78例のデングウイルス二次感染症患者(DF40症例、DHF38症例)の急性期と回復期の末梢血血小板数とPAIgGおよびPAIgMを測定し、血小板数のみならず重症度との相関を検討した。急性期に血小板数は減少するのに対し、PAIgG,PAIgMは増加し、それぞれは血小板数と有意な逆相関を示した。また、PAIgMの増加はDHF進展と有意に相関することが判明した。一方、急性期患者の末梢血血小板の溶出液中には健常者と比較して高い抗デングウイルス活性を検出した。デングウイルス二次感染症において、抗デングウイルス結合活性を有する血小板に付随した免疫グロブリンはその血小板減少機序と重症度に重要な役割を果たすことが推察された。また、血漿中thrombopoetin(TPO)は急性期に増加することから、デングウイルス二次感染症において、デングウイルス感染に伴う巨核球減少が関与することが示唆された。次に、顕著な血小板減少を伴うデングウイルス感染症患者34例(DF18例、DHF16例)を対象として、高用量静注用ヒト免疫グロブリン(IVIG)を0.49/kg/日を3日間投与し、血小板減少の進行阻止あるいは回復促進効果が認められるか否かを前向き比較試験として実施した。入院直後にウイルス学的診断の確定した34症例を封筒法により無作為にA群(IVIG投与+輸液療法)17例、B群(輸液療法のみ)17例の2群に分類した。2群の性別、年齢(平均15歳)、重症度、末梢血血小板数に有意差は認められなかった。A群において、IVIG投与に伴う明らかな副反応は認められなかった。これらの結果から、急性デングウイルス感染症は、ITPとは異なり網内系細胞のFcレセプターを介した血小板クリアランスは主要な血小板減少機序でないことが示唆された。さらに、分化したTHP-1細胞を用いてin vitroの血小板貪食能測定法をフローサイトメトリーを用いて確立した。

- 著者

- 稲葉 智之 高橋 和明

- 出版者

- 日本野生動物医学会

- 雑誌

- Japanese journal of zoo and wildlife medicine (ISSN:13426133)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.2, pp.87-92, 1996-08

- 被引用文献数

- 2

ジャイアントパンダの疑似母指は"パンダの親指"として有名であるが, レッサーパンダの疑似母指骨格に関する報告はほとんどみられない。本報告では2例のレッサーパンダを用いて, 主要骨格の所見ならびに手根部骨格のひとつである橈側種子骨の形態とそれに付着する筋肉などについて調べた。手根部骨格は, 他の食肉目と同様に7種の骨からできており, 中間橈側手根骨の外側には1個または2個の種子骨がみられた。この橈側種子骨は第一中手骨の2分の1程度の長さがあった。2例から橈側種子骨の発生過程を考察すると, 初めから大きな種子骨ができるのではなく, 2種類の筋肉内で各々に発生, 成長した種子骨が合体して形成されると考えられた。橈側種子骨には, 短第一指外転筋と短第一指屈筋ならびに長第一指外転筋が付着していた。また, 橈側種子骨の外側を固定する靱帯としては, 手根種子骨外側靱帯と中手種子骨背側靱帯があり, 手掌側を固定する靱帯として手根横断靱帯と手根種子骨手掌靱帯が認められた。レッサーパンダの橈側種子骨は, ジャイアントパンダと同じように疑似母指として機能可能な運動性を有することが示唆された。

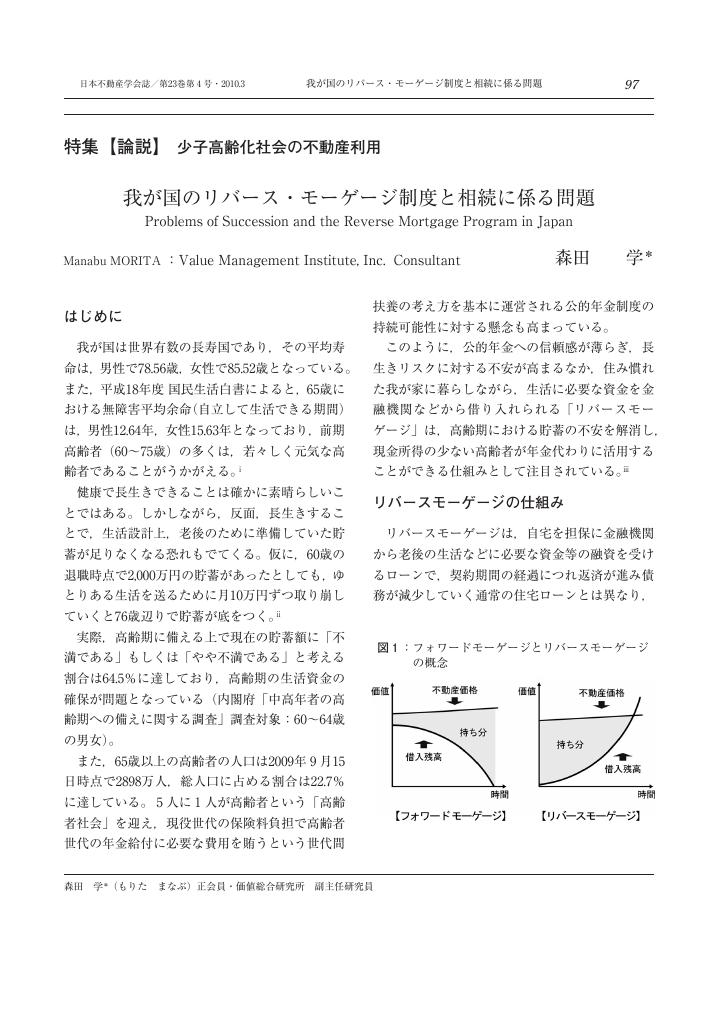

2 0 0 0 OA 我が国のリバース・モーゲージ制度と相続に係る問題

- 著者

- 森田 学

- 出版者

- 公益社団法人 日本不動産学会

- 雑誌

- 日本不動産学会誌 (ISSN:09113576)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.4, pp.97-102, 2010-03-31 (Released:2015-07-23)

- 参考文献数

- 7

- 著者

- 桝田 秀夫 小川 剛史 町田 貴史 中澤 篤志 清川 清 竹村 治雄

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理学会論文誌 (ISSN:03875806)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.3, pp.1239-1248, 2008-03-15

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1

教育用計算機システムでは,多数の利用者に対して各種のアプリケーションが動作する一様な計算機環境を,できるだけ低いTCO (Tota1 Cost of Ownership)で実現する必要がある.運用コスト削減のためには,故障時に素早い復旧が可能であることだけでなく,そもそも故障しにくい構成をとることも重要である.本論文では,これまでの運用の中で最も故障の多かったバードディスクをクライアント上では使用しない,ディスクレス構成を用いたLinuxベースの情報教育システムの開発とその評価について述べる.また,予算措置の関係で導入時期や機種が異なる複数種類のパソコンを,一括して運用管理する必要性に対応するための構成上の工夫についても述べる.さらに,Microsoft Officeで作られた文書の激増に対して,互換性のあるOpen Office.orgやStarSuiteだけではなく,0SとしてのMicrosoft Windowsを運用せずに,Microsoft Office自体をCrossOver OfficeというWINEベースのエミュレータ上で稼働させることに挑戦している.これらの構成の設計・開発の経緯,ならびに導入後約2年間の運用実績と得られた知見について報告する.

2 0 0 0 OA ケヤキとマロニエに対する注視特性の比較(昭和60年度日本造園学会研究発表論文集3)

- 著者

- 藤井 英二郎 清田 秀雄 安蒜 俊比古 浅野 二郎

- 出版者

- 社団法人日本造園学会

- 雑誌

- 造園雑誌 (ISSN:03877248)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.5, pp.199-204, 1985-03-30

- 被引用文献数

- 2 4

摘要 緑葉,紅葉,落葉期のケヤキとマロニエに対する注視特性を比較した。ケヤキては3期ともマロニエに比へて幹とその周辺に庄視点がより集中した。また,ケヤキの注視点移動は幹に洽った垂直的移動か多く,マロニエては幹と樹冠,枝を結ふ斜めの移動か多かった。これらの違いは,細かな枝ぶりと多くの小さな葉による密て均質な樹冠のケヤキと,疎らな枝ぶりで大きな葉をもち変化の多い樹冠をもつマロニエとの違いか原因と考えられた。

2 0 0 0 IR 寄贈図書・個人研究費等返還図書の処理計画について (図書のリサイクル)

- 出版者

- 早稲田大学図書館

- 雑誌

- 早稲田大学図書館年報

- 巻号頁・発行日

- vol.1999, pp.18-19, 2000-06-01

2 0 0 0 OA 高品質なAUTOSARプラットフォームの研究開発

- 著者

- 飼鳥 晴康 日比野 裕 高田 光隆 高田 広章

- 雑誌

- 組込みシステムシンポジウム2014論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2014, pp.147-148, 2014-10-15

名古屋大学附属組込みシステム研究センターでは,AUTOSARプラットフォームの研究開発に取り組み,その研究成果である ATK2(OS),A-COMSTACK(COM),A-RTEGEN(RTE) を TOPPERS プロジェクトより公開した.本ポスターでは公開成果物を含む研究成果について説明し,今年度より開始した高品質な車載制御システム向けソフトウェアプラットフォームに関する研究開発について紹介する.

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経コンストラクション (ISSN:09153470)

- 巻号頁・発行日

- no.256, pp.66-71, 2000-05-26

JR新神戸駅前の道路下にNATM工法でトンネルを築き,有料道路を延伸する。掘り進むのは,N値が30〜60の軟弱なれき質土層。掘削断面積が88〜102m2と大きく,土かぶりは4〜8mしかない。複数の補助工法を駆使し,地表の沈下量を規制値を下回る12mm以下に抑えながら,月に25mのペースで掘り進んでいる。 宅地開発が進む北神地域と神戸の中心部とを結ぶ新神戸トンネル有料道路。

2 0 0 0 IR 鹿児島県川内原発と周辺の市町村財政への影響

- 著者

- 衣笠 達夫

- 出版者

- 追手門学院大学経済学会

- 雑誌

- 追手門経済論集 = The Otemon economic review (ISSN:02883783)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.2, pp.127-145, 2015-03

2 0 0 0 ケーススタディー 大和ハウス工業 地を這い、「飯の種」拾う

- 著者

- 広野 彩子

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経ビジネス (ISSN:00290491)

- 巻号頁・発行日

- no.1283, pp.48-53, 2005-03-14

東京からJR東海道本線で約50分の藤沢駅から約1.5km、隣の辻堂駅からもほぼ同じ距離の郊外立地に、大型のショッピングセンター「湘南モールフィル」がある。大和ハウス工業が施工・開発した物件で、商圏の5km圏内に高所得層や子育て世代など約50万人が住む。平日の昼間でも賑わい、自動車や自転車で1日平均2万人が買い物に訪れる。2100台収容できる駐車場も、週末は満杯だ。

- 著者

- 三田 聖二

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経コミュニケーション (ISSN:09107215)

- 巻号頁・発行日

- no.520, pp.51-53, 2008-10-15

MVNO(仮想移動体通信事業者)の先駆けである日本通信。NTTドコモとの相互接続を実現し,8月に第3世代携帯電話(3G)のデータ通信サービスを開始した。MVNOの新規参入を支援するMVNE(mobile virtual network enabler)事業の展開や,米グーグルの携帯電話プラットフォーム「Android」ベースの端末の投入も視野に入れる。今後の戦略を三田社長に聞いた。

- 著者

- 松橋 朋子 村上 照子 Tomoko Matuhashi Teruko Murakami 日本赤十字秋田短期大学介護福祉学科 日本赤十字秋田短期大学介護福祉学科

- 出版者

- 日本赤十字秋田看護大学・日本赤十字秋田短期大学紀要編集委員会

- 雑誌

- 日本赤十字秋田看護大学・日本赤十字秋田短期大学紀要 = Journal of the Japanese Red Cross Akita College of Nursing and the Japanese Red Cross Junior College of Akita (ISSN:13430033)

- 巻号頁・発行日

- no.15, pp.33-40, 2010-01-01

本研究は、高齢者施設における災害対策の実態、災害介護教育に関する意識を把握することを目的とし、A県内の特別養護老人ホーム96ヶ所の管理者96名を対象に無記名の質問紙調査を実施した。58名から回答が得られ、以下のことが明らかになった。1)高齢者施設の被災経験は13.8%と少ない状況であった。また、被災時の対応として最も多かったのは「電気系統の確保」であった。2)防災訓練は全ての施設が実施していた。訓練の種類としては「避難訓練」「消火訓練」「通報訓練」「救護訓練」であり、22.4%の施設がこれらを組み合わせ「総合訓練」として実施していた。また、防災マニュアルについては87.9%の施設で整備されていたが、31.4%は定期的な評価・修正を実施していなかった。災害時の連絡体制としては59.6%が「緊急連絡網」を作成していた。災害備蓄品の種類としては「非常食」「飲料水・生活用水」が多く、合わせて72.2%であった。3)防災対策の今後の課題は、「防災体制の整備」「防災教育」「防災訓練」「防災設備・備品の整備」「防災マニュアルの整備」があげられた。4)管理者の77.6%が介護福祉士養成施設における災害介護教育の必要性を認識していた。同じく管理者の77.6%が高齢者施設における災害介護研修の必要性を認識していたが、災害に備えた研修を実施していた施設は37.9%であった。This study aimed to highlight awareness concerning countermeasures and education of nursing caretakers at elderly facilities in the event of a disaster. We administered an anonymous survey with questionnaires directed at administrators from 96 nursing homes in A Prefecture. We received 58 responses, which showed the following: 1)13.8% of the facilities surveyed showed a low ratio of disaster occurrence. "Securement of electrical systems" is the most frequently provided measure at the time of such disasters. 2)All facilities had already conducted disaster drills. There are four distinct drills: "an evacuation drill," " firefighting drill," "A reporting drill," and "a first‑aid drill." 22.4% of the facilities combined these drills into "A comprehensive drill" when actually conducting such drills. 87.9% of the facilities have prepared disaster prevention manuals, but 31.4% did not execute evaluations and or corrections. In regards to a "communications system" in place in case of a disaster, 59.6% had prepared "an emergency network." Emergency rations of food, drinking water, and clothes were stockpiled, which accounted for 72.2% of stockpile provisions. 3)Provisions for countermeasures against possible disasters included, "development of disaster prevention systems," "education for disaster prevention," "disasters drills," "maintenance of facilities and equipment," and "preparation of a disaster prevention manual." 4)77.6% of administrators acknowledged the necessity for training of nursing caretakers in the event of a disaster within the training facilities itself. 77.6% of the administrators acknowledged the necessity of training nursing caretakers in the event of a disaster within the elderly facilities, yet only 37.9% of these facilities have conducted such training in the event of a disaster.

2 0 0 0 OA 我が国における乗馬療法(障害者乗馬)についての研究動向(保健福祉部福祉学科)

- 著者

- 山本 佳代子 稲木 光晴 山根 正夫

- 出版者

- 西南女学院大学

- 雑誌

- 西南女学院大学紀要 (ISSN:13426354)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.66-71, 2005-02-28

- 被引用文献数

- 1

人は動物から様々な恩恵を受けている。動物介在療法/活動はハンディキャップを持つ人に心理学的、身体的、社会的に望ましい効果を与える。我々の国では、動物介在療法/活動は高齢者や障害者の福祉施設において行われている。しかしながら、動物介在療法/活動が体系的に行われている施設は少なく、それ故に動物介在療法/活動の効果に関する研究も少ない。我々は動物介在療法/活動の一つである乗馬療法の効果について研究している。本稿において我々は、乗馬療法の歴史・目的・手順に加えて最近の研究で報告された乗馬療法の効果についてレビューする。

- 著者

- 奥平 康弘

- 出版者

- 神奈川大学

- 雑誌

- 神奈川法学 (ISSN:0453185X)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.3, pp.685-883, 2004

- 著者

- 岸川 倫子 大橋 淳司 後藤 悦子 石澤 充 杉田 勇 浜 一広

- 出版者

- JAPANESE PHYSICAL THERAPY ASSOCIATION

- 雑誌

- 日本理学療法学術大会

- 巻号頁・発行日

- vol.2002, pp.760-760, 2003

【はじめに】回復期リハビリテーション病棟(以下回復期リハ病棟)の利点にADL能力の向上や生活全体の活発化などが挙げられる。当院においては2003年4月の開設に向けて2002年10月より仮施行してきた。その中で患者の「しているADL」と「できるADL」の差に着目し、11月時点での実態をアンケート調査し検討を行ったので報告する。【対象と方法】当院回復期リハ病棟に関わる理学療法士、作業療法士、言語聴覚士(以下リハスタッフ)、看護師、介護員、ソーシャルワーカー、医師、看護助手(以下病棟スタッフ)の計34人を対象に質問紙による選択法と自由回答にてアンケート調査した。内容は(1)「しているADL」と「できるADL」について4項目(2)病棟における他職種、患者との関わりについて1項目(3)情報交換、記録について3項目である。【結果】回収率97%(1)a)「できるADL」を把握している:いる62% いない25% 又、どのように把握したか:カルテ79% カンファレンス(以下カンファ)75% リハスタッフから聴取66% b)「しているADL」を把握している:いる78% いない9% 又、どのように把握したか:カルテ81% カンファ81% 看護師、介護員から聴取90% c)「できるADL」と「しているADL」の差が縮まったと思うか:思う84% 思わない6% d)c)の理由は何か:「できるADL」と「しているADL」を把握できた11件 カンファで全職種が統一した目標を持った9件 リハスタッフの病棟での関わりが増えた4件(2)e)介助方法の指導:リハスタッフ回答-している88% していない0% 病棟スタッフ回答-受けた80% 受けていない4%(3)f)カンファにて他職種との問題の共有:十分90% 不十分0% g)カンファにて今後の方針は:明確96% 不明確0% h)カルテにて今後の方針は:明確50% 不明確25%【考察】「できるADL」と「しているADL」の差が縮まったと8割のスタッフが感じていた。理由として「できるADL」と「しているADL」の把握が出来るようになったからという意見が多かった。把握方法は様々なものがあるが、カルテにて今後の方針は十分と言う意見が5割であるのに対し、カンファでは問題の共有化、今後の方針が明確になったと9割の回答がありカンファの有効性が示された。又、介助方法の指導を受けた病棟スタッフ、指導したリハスタッフが共に8割以上を占めた。これよりリハスタッフの病棟生活への介入が示され「できるADL」と「しているADL」の差を縮めるための行動がとられていることが示唆された。よって、リハスタッフが積極的に病棟生活に介入する事で「できるADL」を病棟スタッフが普段の生活の中での「しているADL」の向上に繋げられたと考えた。今後はADL自立度、在院日数、自宅復帰率に与える影響等を評価・検討していく必要性を感じた。

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経コンストラクション (ISSN:09153470)

- 巻号頁・発行日

- no.554, 2012-10-22

9月24日午後11時58分ごろ、神奈川県横須賀市追浜町1丁目の京浜急行線の追浜—京急田浦駅間で、斜面から崩落した土砂に列車が突入する事故が発生した。豪雨で崩れ落ちた斜面は、防災対策としてコンクリートを吹き付けた上に落石防止の金網を施していた。 事故が発生したのは、追浜駅から約600m離れた追浜第5踏切付近。線路沿いの斜面が幅約10m、高さ約15mにわたって崩落した。

2 0 0 0 IR 明治中期の国語政策--「国語調査委員会」をめぐって

- 著者

- 伊藤 和幸

- 出版者

- 慶應義塾大学大学院社会学研究科

- 雑誌

- 慶応義塾大学大学院社会学研究科紀要 (ISSN:0912456X)

- 巻号頁・発行日

- no.33, pp.p1-8, 1991

論文I. 序章II. 明治期の国語運動III. 国語調査委員会の創立と活動IV. 本稿の限界

2 0 0 0 OA 創作プロセスにおけるプランの役割の検討:映画撮影のフィールド研究

- 著者

- 土倉 英志

- 出版者

- 日本認知科学会

- 雑誌

- 認知科学 (ISSN:13417924)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.4, pp.713-728, 2010 (Released:2011-06-06)

- 参考文献数

- 39

- 被引用文献数

- 1

In this article, I examined the creation process of movie shots by focusing the roles of plans. I collected data through participant observation in a course of a college of art. I analyzed ongoing movie shooting processes. I found two important features in the creation process. A) Plans did not determine the creation. They were only one resource of the creation. Plans were used only as “an initial value” in making the shooting location and were replaced by concrete things, which canalized filmmakers' practices. B) Because different members focused different aspects of a shot and one issue was connected to another issue, it repeatedly was called in question. Then, although one issue seemed resolved, the solution was only tentative and repeatedly challenged in the creating process. In these processes, the shot became convergent to a relative stabilized point and a creation was achieved. I discussed the limitation of this study and future research directions.

2 0 0 0 OA ツォンカバの中観思想における帰謬派独自の縁起説

- 著者

- 福田 洋一

- 出版者

- JAPANESE ASSOCIATION OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.2, pp.1029-1024, 2000-03-20 (Released:2010-03-09)