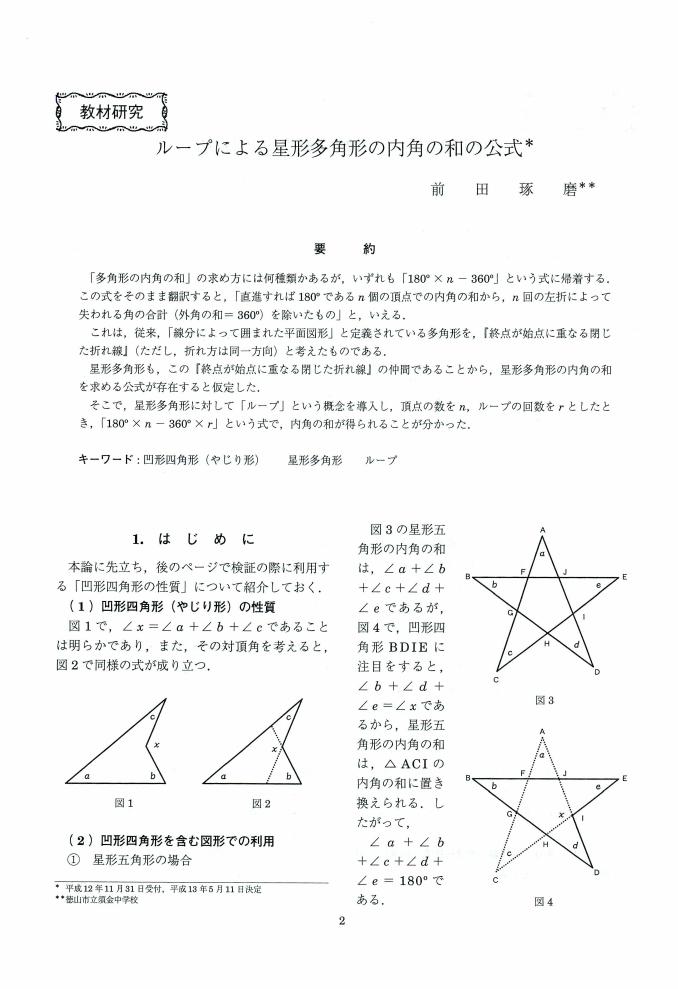

1 0 0 0 OA ループによる星形多角形の内角の和の公式

- 著者

- 前田 琢磨

- 出版者

- 公益社団法人 日本数学教育学会

- 雑誌

- 日本数学教育学会誌 (ISSN:0021471X)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, no.7, pp.2, 2001 (Released:2021-04-01)

1 0 0 0 OA 多発外傷による腹腔内出血および出血性ショックに対してハイブリッド手術室で治療した1例

- 著者

- 曽我 太三 櫻井 馨士 安岡 尭之 松島 純也 坪内 陽平 金指 秀明 山本 理絵 秋枝 一基

- 出版者

- 日本救急医学会関東地方会

- 雑誌

- 日本救急医学会関東地方会雑誌 (ISSN:0287301X)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.4, pp.458-461, 2020-12-28 (Released:2020-12-28)

- 参考文献数

- 5

われわれは, 致死的多発外傷に対しハイブリッド手術室を用いて治療し救命し得た1例を経験したので報告する。症例は54歳の男性。自転車走行中に2tトラックと衝突し受傷した。当院搬送時は血圧低下, 意識障害を呈しており, 大動脈内バルーン遮断後に全身CTで外傷性胸部大動脈損傷, 外傷性血気胸, 腹腔内出血を伴う脾損傷, 不安定型骨盤骨折などの損傷を認めた。ハイブリッド⼿術室で緊急開腹を行った後, 脾損傷に対する塞栓術で止血を得た。術後は合併症なく経過し第52病日に独歩での自宅退院となった。出血性ショック症例に対する脾温存に関しては慎重に適応を判断する必要があるが, ハイブリッド手術室での開腹術と血管内治療への迅速な移行により救命できたと考えられた。

1 0 0 0 OA 言語的な動作指示の違いがパフォーマンスに及ぼす影響

- 著者

- 北尾 浩和 来田 宣幸 深田 智 中本 隆幸 小島 隆次 萩原 広道 野村 照夫

- 出版者

- Japan Society of Kansei Engineering

- 雑誌

- 日本感性工学会論文誌 (ISSN:18845258)

- 巻号頁・発行日

- pp.TJSKE-D-17-00039, (Released:2018-02-27)

- 参考文献数

- 26

The purpose of this research is to estimate quantitatively by using jump motion as a base material as the basic research about the effect the difference in the linguistics movement instructions on a performance. The effect of five instructions (“A: big jump.”, “B: jump after deeply bended knees.”, “C: highly jump.”, “D: maximum jump.”, “E: jump to touch the ceiling.”) on jump height was analyzed using KINECT. Result, the height of jump was E > D > C> B > A. In order to create high jump, it was found the instruction such as E, with the target point in the external of body was useful. In addition, as attention focused on the part instructed as the effect of the instruction focusing on the explicit of body part like B, it was suggested the attentiveness to other parts and the timing of the operation may be delayed. Instructions like D didn't lead to a high jump because the image of movement was ambiguous.

1 0 0 0 OA 連続的に嗅ぐニオイに対して知覚される強度の変化

- 著者

- 小川 緑 綾部 早穂

- 出版者

- 公益社団法人におい・かおり環境協会

- 雑誌

- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.4, pp.292-295, 2019-07-25 (Released:2021-11-14)

- 参考文献数

- 4

本研究では実験参加者自身の吸気に合わせて,同一のニオイを40回提示し,知覚強度変化を検討した.先行研究において,快(不快)とされたニオイ各1種類ずつを選定し,快不快の影響も合わせて検討したが,知覚強度変化の報告頻度に違いはみられなかった.また,内観報告に基づくと,多くの実験参加者が快,不快なニオイともに提示終了までニオイを感じており,知覚強度変化の様相もニオイ間で大きな違いはみられなかった.

1 0 0 0 OA 後朝を告げる「鶏の声」 『源氏物語』の「鶏鳴」

- 著者

- 吉海 直人

- 出版者

- 古代文学研究会

- 雑誌

- 古代文学研究 第二次 (ISSN:24361062)

- 巻号頁・発行日

- vol.2020, no.29, pp.1-13, 2020 (Released:2021-01-12)

1 0 0 0 OA 偏微分作用素環上の数式処理を用いた逐次ベイズ推定

- 著者

- 庵 智幸

- 出版者

- 一般社団法人 システム制御情報学会

- 雑誌

- システム/制御/情報 (ISSN:09161600)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.9, pp.365-370, 2022-09-15 (Released:2023-03-15)

- 参考文献数

- 19

1 0 0 0 OA ミジンコのヘモグロビンについて

- 著者

- 小林 道頼

- 出版者

- 日本陸水学会

- 雑誌

- 陸水学雑誌 (ISSN:00215104)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.4, pp.385-394, 1992-10-29 (Released:2009-06-12)

- 参考文献数

- 44

オオミジンコの血リンパ中のHb濃度と生息水の溶存O2量には逆相関の関係が見られる。低O2下でのHb合成は未成熟個体で高い。Hbの多い個体は少ない個体が遊泳できない程の低い酸素下でも長距離を遊泳できる。オオミジンコは02調節形の呼吸を示し,Hbの多い個体は少ない個体よりも低い臨界O2濃度を持っている。Hbの多い個体と少ない個体の生体内Hbが50%O2化するO2圧はそれぞれ15と35torrである。Hbの多い個体の精製HbのO2親和性は少ない個体のものよりも高い。等電点電気泳動法によりオオミジンコHbは少なくとも6種以上の成分に分離される。Hbの多い個体と少ない個体ではHb成分の量比が異なり,Hbの多い個体では,等電点の高い成分が増加している。オオミジンコはO2親和性の異なる多成分系Hbをもつことにより,広範なO2環境に適応することができるものと思われる。

1 0 0 0 OA 頭髪横断面にみられる年令差と性差について

- 著者

- 生駒 栄喜 津本 定男 前坊 毅 竹田 純子

- 出版者

- The Anthropological Society of Nippon

- 雑誌

- 人類學雜誌 (ISSN:00035505)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.5, pp.224-229, 1967 (Released:2008-02-26)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 2 3

Cross sections of parietal hair of 1024 males and 2046 females of various ages were measured. The maximum and minimum diameters of the hair shaft and the hair index were statistically studied in terms of age and sex.The maximum and minimum diameters in the cross section of the hair shaft were very variable depending upon age.In males, both diameters change with a rather linear relationship to age, while in females they show a rather smooth curve relationship. In infancy and childhood, the diameters in males are larger than those in females, but in adults, they are smaller in males than in females.In females, a diameter to age correlationship shows two phases at 13 and 48 years of age respectively.Except infancy, in both sexes, the hair index in the cross section of the hair shaft is almost constant irrespective of age.It seems that studies of parietal hair on the cross section shoud not be made without a careful consideration of age and sex.

1 0 0 0 OA 一般演題(ポスター)

- 出版者

- 一般社団法人 日本災害医学会

- 雑誌

- 日本災害医学会雑誌 (ISSN:21894035)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.Supplement, pp.S355-S455, 2022-07-15 (Released:2022-07-15)

1 0 0 0 OA 運転労働時間と運転行動について

- 著者

- 中迫 勝 矢島 信子

- 出版者

- The Japanese Society for Hygiene

- 雑誌

- 日本衛生学雑誌 (ISSN:00215082)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.3, pp.289-298, 1970-08-30 (Released:2009-02-17)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 2

交通事故発生要因の一つである運転行動とその背景の生活条件である運転労働時間との関係を, 質問紙法を用いて, 調査した。その調査対象は交通事故体験者180名, ハイタク運転者44名, トラック運輪運転者83名であった。調査結果は次の通りである。1) 一日当たりの運転労働時間すなわち0∼3.0hr/day, 3.1∼8.0hr/day, 8.1∼hr/dayには, 運転操作 (ハンドル, ブレーキ, アクセル, クラッチ, チェンジ・レバー) の差は認められないが0∼3.0hr/dayは他の条件に比較し, 足による運転操作に「欠点」のある傾向を示した。2) 長時間運転労働者には「運転疲労」と「交通事故発生回数」との間に高い相関を認め, 一方, 短時間運転者には, 「眠気」と「交通事故発生回数」との間に相関のある傾向を認めた。3) しかし, 8∼10, 10∼12時では疲労感は比較的少ないが (運転行為の影響が大きく) 事故が多い。2-4, 4-6時の深夜早朝時には疲労感は大きいが (交通量が少ないため) 事故は比較的少ない。4) 12∼14, 14∼16時の時間帯では, 疲労の訴え, 事故回数ともに, 運転労働時間と関係なく大きい。5) 実数の事故回数より運転単位時間当たりの事故回数を指標とする方が, 運転労働時間と運転行動との関連特性を明確にしている。

1 0 0 0 OA 妊娠中の新型コロナウイルス感染が胎児,新生児に与える影響

- 著者

- 山田 恭聖

- 出版者

- 一般社団法人 日本環境感染学会

- 雑誌

- 日本環境感染学会誌 (ISSN:1882532X)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.6, pp.227-234, 2022-11-25 (Released:2023-05-25)

- 参考文献数

- 26

新型コロナウイルスに罹患した妊婦においては周産期予後が懸念される.流行開始から2年半が経過する中で,妊娠合併症や新生児予後を含む多くの報告がなされている.2021年にはいくつかの国レベルの調査(イギリス,スウェーデン,スペイン)が報告された.これらによれば,陽性妊婦から出生した新生児のPCR陽性率は1.6-5%と想定されている.また現時点でSARS-CoV-2の胎盤を通じての胎児への移行は報告されていない.最近新型コロナウイルス感染妊婦やその新生児の健康に対する影響を評価したシステマティックレビューが複数報告されている.これらによれば,新型コロナウイルス感染妊婦は非感染妊婦に比較し妊娠高血圧腎症(オッズ比1.3-1.6倍),早産(オッズ比1.6-1.9倍)が増加すると報告されている.小児多系統炎症症候群(MIS-C)は新型コロナウイルス感染後に発症する免疫誘導状況である.新生児多系統炎症症候群(MIS-N)は母体SARS-CoV-2に関連し,MIS-Cに矛盾しない症状を呈する.抗体の経胎盤移行が原因と推定されているが不明な点も多い.新型コロナウイルス感染症既往歴のある妊婦から出生した新生児で,多系統の炎症による異常徴候を説明する鑑別診断としてMIS-Nを検討する必要があると思われる.最新の知見によれば出生後の新生児が入院中に感染を獲得するリスクは低いと推察されている.さらに,母乳中に明らかに感染性のあるウイルスは検出されていない.最近のこれらデータの蓄積により世界的には母児分離を避けることが推奨されている.しかし国内の多くの施設では新生児はいまだに感染母体と分離されている.これらの厳格な感染管理によって引き起こされる負の影響が懸念される.

1 0 0 0 OA オートエンコーダを用いた機械装置の異常検知

- 著者

- 峯 誉明 渡辺 明 國岡 潤 八田 孝 湯田 誠 馬野 元秀

- 出版者

- 日本知能情報ファジィ学会

- 雑誌

- 日本知能情報ファジィ学会 ファジィ システム シンポジウム 講演論文集 第35回ファジィシステムシンポジウム

- 巻号頁・発行日

- pp.506-508, 2019 (Released:2019-12-25)

1 0 0 0 OA Oxaliplatinによる末梢神経障害を体験したがん患者の生活における困難とその対処

- 著者

- 武居 明美 瀬山 留加 石田 順子 神田 清子

- 出版者

- 北関東医学会

- 雑誌

- 北関東医学 (ISSN:13432826)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.2, pp.145-152, 2011-05-01 (Released:2011-06-06)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 4 3

【目 的】 末梢神経障害を体験したがん患者の生活における困難とその対処を明らかにする.【対象と研究方法】 対象 : 外来でFOLFOX療法を6回以上施行した大腸がん患者25名. 研究方法 : 半構成的面接を行い, 質的手法にて分析をした. 【結 果】 生活における困難は3サブカテゴリーから《しびれにより生じる日常生活への支障》, 4サブカテゴリーから《しびれにより生じる社会生活の制限》のカテゴリーが形成された. また対処は, 2サブカテゴリーから《しびれの予防・軽減の主体的対処》, 2サブカテゴリーから《しびれに応じた調整による対処》のカテゴリーが形成された. 【結 語】 末梢神経障害を体験したがん患者の生活における困難とその対処が明らかになった. 末梢神経障害の出現が社会生活における活動を著しく制限していることから, 正確な末梢神経障害の把握を行うとともに, 望む生活や価値観を把握し, QOLの低下を防ぐことが求められる.

1 0 0 0 OA アドレナリン投与時間と傷病者転帰の関連の検討:マルチレベル分析

- 著者

- 中川 洸志 匂坂 量 齋藤 駿佑 都 城治 田久 浩志 田中 秀治

- 出版者

- 日本蘇生学会

- 雑誌

- 蘇生 (ISSN:02884348)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.1, pp.7-15, 2023-06-22 (Released:2023-07-26)

- 参考文献数

- 29

目的:傷病者および都道府県レベルでのアドレナリン投与時間と神経学的転帰の関連を検討すること。方法:ウツタインデータ2015-2019年において,病院前にてアドレナリン投与を受けた18歳以上のOHCAを対象とした。マルチレベルロジスティック回帰分析を行い,傷病者および都道府県レベルでのアドレナリン投与時間(1分増加単位)と神経学的転帰良好(CPC1-2)の関連を検討した。結果:Shockable群とNon-shockable群において,傷病者レベルおよび都道府県レベルのアドレナリン投与時間の遅延(1分増加単位)はCPC1-2に有意な負の関連を示した。結語:傷病者および都道府県レベルでのアドレナリン投与の遅延とCPC1-2の有意な負の関連を示した。

- 著者

- 田中 隆宏 黒澤 忠弘 齋藤 則生

- 出版者

- 国立研究開発法人 産業技術総合研究所

- 雑誌

- Synthesiology (ISSN:18826229)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.4, pp.222-233, 2012 (Released:2012-12-11)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 3 2

乳がんの早期発見のため、乳房X線検査(マンモグラフィ)が2000年より乳がん検診に導入され、受診者数は増加の一途をたどっている。診断の高い信頼性と人体への十分な安全性を両立させるためには、X線照射を適切な線量に抑えた上で、高品質なX線診断画像を得ることが必要となる。マンモグラフィでは、乳房撮影に特化した通常とは異なる特殊なエネルギースペクトル(線質)のX線が用いられる。しかし、その線質は、これまでの線量計の校正に用いられているX線とは大きく異なるため、線量計の校正の信頼性が十分であるか心配する声が、学会や産業界から挙げられた。そこで、産総研ではマンモグラフィ用のX線の線質に基づいた線量の国家標準を開発し、それを産業界へ供給した。既存の研究設備や技術を最大限活用したり、現行の精度管理体制の中にこの標準を組み込むことにより、この標準の迅速な開発を可能にした。また、国内・国外の両方を意識した研究開発のシナリオをあらかじめ策定したことが、国際的な同等性の確認された標準の迅速かつ広範な供給へ結びついた。

1 0 0 0 OA 隆起サンゴ礁が示すマニラ海溝・フィリピン海溝の 巨大地震発生履歴

- 著者

- 堤 浩之 ラモス ノエリナ ペレス ジェフリー

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集 2009年度日本地理学会秋季学術大会

- 巻号頁・発行日

- pp.28, 2009 (Released:2009-12-11)

1.はじめに フィリピン海プレートの西縁には,北から南海トラフ・琉球海溝・マニラ海溝・フィリピン海溝などの沈み込み帯が連続する.このうち,マニラ海溝およびフィリピン海溝では,過去400年間にM8クラスの海溝型巨大地震は発生していない(Bautista and Oike, 2000).また,完新世海成段丘の調査もほとんど行われておらず,これらの沈み込み帯の巨大地震発生ポテンシャルは不明である.しかし,例えばマニラ海溝で巨大地震および津波が発生すれば,マニラ大都市圏をはじめとするフィリピン沿岸部はもとより,南シナ海周辺諸国にも大きな被害がおよぶ可能性が高い.我々は,マニラ海溝に面するルソン島西端のボリナオ(Bolinao)地域,およびフィリピン海溝に面するミンダナオ島東端のマナイ(Manay)地域の海岸地形調査を行い,有史以前の海溝型巨大地震に伴って隆起したと考えられる数段のサンゴ礁段丘を確認したので報告する. 2.ボリナオ地域のサンゴ礁段丘 マニラ海溝はルソン弧の西側に位置し,そこでユーラシアプレートが東へ沈み込んでいる.ルソン島北西部のパンガシナン州ボリナオ市周辺は,マニラ海溝に最も近接した地域であり,隆起サンゴ礁からなる海成段丘が高度160m以下に発達している(Maemoku and Paladio, 1992).ボリナオ沖でのプレートの収束速度は6~7cm/yr程度と見積もられている(Rangin et al., 1999).海岸部には,高度10m以下に,少なくとも3段の隆起ベンチが確認される.海側へ緩く傾斜するそれぞれの隆起ベンチは,比高数mの急な段丘崖で隔てられ,段丘崖の基部にはノッチが観察される.このような地形的特徴は,間歇的地震隆起に起因する世界各地の海岸段丘地形に類似しており,マニラ海溝でも数mの海岸隆起をもたらすような巨大地震が,過去に繰り返し発生してきたことを示唆する.これらの隆起波食地形の旧汀線高度を求めるために,レーザー測距器を用いた地形断面測量を約20地点で行った.高度の基準は海面とし,測量後に潮位補正を行った.最低位の段丘(I面)の旧汀線高度は,海溝軸に最も近いレナ岬(Rena Point)で4.5m程度であり,そこから東へ海溝軸から離れるにつれて低くなり,約15km東方では2m以下となる.II面やIII面の旧汀線高度分布も同様な傾向を示す.これらの段丘の離水年代を求めるために,現地性のサンゴの化石を採取した.試料から不純物を除去し,X線回折分析により試料がカルサイト化していないことを確認した上で,14C年代測定を順次行っている.これまでに,II面の旧汀線付近のマイクロアトール外縁部から2000±20yBPの年代値が得られている. 3.マナイ地域のサンゴ礁段丘 フィリピン海溝はルソン弧の東側に位置し,そこでフィリピン海プレートがフィリピン諸島の下に東から沈み込んでいる.ミンダナオ島南東部のダバオオリエンタル州マナイ市周辺は,フィリピン海溝に最も近接しており,隆起サンゴ礁からなる海成段丘が高度200m以下に発達している.マナイ沖でのプレートの収束速度は4cm/yr程度と見積もられている(Rangin et al., 1999).本地域の海岸沿いでも,高度15m以下に4段のサンゴ礁段丘を確認した.これらの段丘は,比高2~4_m_の明瞭な段丘崖で隔てられている.本地域では,現時点で3地点の測量データしかないが,各面の旧汀線高度は,I面:2~3m,II面:5~6.5m,III面:7~10m,IV面:9m以上となる.これらのデータは,海岸部を2~4m程度隆起させるような地震が,フィリピン海溝沿いに繰り返し発生してきたことを示唆する.このうちII面とIII面から採取されたサンゴ化石から,それぞれ4155±25yBPと6525±25yBPの年代値が得られた.これらの年代から,マナイ地域の海岸部を縁取るサンゴ礁段丘は完新世に形成された可能性が高いと考えられる. 現在,追加の年代測定を行っており,今後これらのデータも含めてマニラ海溝・フィリピン海溝の巨大地震の時期や周期について検討する予定である.また調査範囲を拡大して,海岸の隆起パターンを明らかにし,隆起をもたらした地震の震源断層モデルの構築を行う予定である.

1 0 0 0 OA 明治初期における書字教育の技能教育化

- 著者

- 鈴木 貴史

- 出版者

- 全国大学国語教育学会

- 雑誌

- 国語科教育 (ISSN:02870479)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, pp.37-44, 2015-09-30 (Released:2017-07-10)

This study confirmed that writing education changed to skill education during the early Meiji era. The subject of penmanship was altered to include two separate topics of the intellectual education during the Edo era. It was divided into "Shuji-ka" (penmanship) and "Sakubun-ka" (composition) in the lower courses, whereas in the advance courses, these topics were unified by the letter-writing education of the "Gakusei" educational system in 1872. Until the 1870s, "Shuji-ka" retained both composition and intellectual education functions; however, in the 1880s, these functions were lost. This was due to the utilitarianism and penmanship theories of Western spread in Japan. Therefore, it was acquired only through practical use and eliminated as a function of language education.

- 著者

- 坂脇 園子 武山 佳洋 坂脇 英志 俵 敏弘 岡本 博之

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床救急医学会

- 雑誌

- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.6, pp.759-770, 2020-12-28 (Released:2020-12-28)

- 参考文献数

- 9

背景:救急救命士の生涯教育充実のため,北海道は独自に指導的救急救命士制度を平成24年に創設し,道南圏は平成26年に運用を開始した。目的:指導的救急救命士が生涯教育に及ぼした効果を検討する。方法:5年間の救急活動内容,生涯教育時間,指導時間を検討項目とし後方視的に検討した。また,アンケート調査を行い教育効果・課題を検討した。結果:指導的救急救命士は24名養成され,各消防本部に1〜6名が配置された。救急救命士による静脈路確保数,薬剤投与回数は大幅に増加した。消防本部内の指導時間は約7時間/ 年(救命士1人当たり)であり,生涯教育時間は増加傾向にあった。アンケート調査では,消防本部内研修や病院実習がより充実したという声が多かったが,課題についても明らかとなった。考察:救急活動の改善,生涯教育時間の増加や内容の充実化が示唆され,今後も本制度を指導者養成制度として活用したいと考える。

1 0 0 0 OA スペインの終身刑をめぐるポレミカ

- 著者

- 江藤 隆之

- 出版者

- 桃山学院大学 総合研究所

- 雑誌

- 桃山法学 (ISSN:13481312)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, pp.1-30, 2023-10-12 (Released:2023-09-23)

1 0 0 0 OA 東京都における母体救命搬送の現況

- 著者

- 兵藤 博信

- 出版者

- 一般社団法人 日本周産期・新生児医学会

- 雑誌

- 日本周産期・新生児医学会雑誌 (ISSN:1348964X)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.4, pp.645-648, 2021 (Released:2021-04-26)

- 参考文献数

- 2

母体救命搬送とは 母体救命医療は,母体の緊急事態に対し救命処置を行うことであり,そこは,救急科と産婦人科が相互に乗り入れる領域である.救命処置は,急速輸血や大量輸血,血液検査や画像検査,呼吸・循環補助,緊急手術・血管内治療などであり,設備,輸血,検査,薬剤や,そして何より多科多職種にわたる人員など多くの医療資源が集中している必要があるので,高次施設でないと行うことは困難である.もともと救命救急医療を行う病院では,直ちに救命処置に移ることができるであろうが,日本では分娩は半数以上が一次施設で行われるので,必然的に救命処置のために高次施設への速やかな搬送が必要となる.これが母体救命搬送であり,地域の病院間連携や医療と行政との連携が重要である. 母体救命医療の対象疾患は妊産婦に起こった救急疾患や,産科救急疾患など多岐にわたり,予測が困難であったり,診断が困難であったり,急速に重症化したりするものが少なくなく,その搬送は一刻を争う一方で,一般の救命救急医療とは異なるため,産科のない救命救急センターからは敬遠されたり,あるいは,複数の科が連携するだけにいずれかの科が立て込んでいると受け入れが困難となったりする.地方の場合はこのような搬送先の候補となる高次施設は限定的となるので,症例が発生した時に搬送先はおのずと決まってくるが,都市部は人口が多く分娩数も多い一方で,高次施設の数も多く施設間距離がさほど遠くないため,搬送先を調整する場面が生じることとなる.調整に時間がかかることで母体の状態が悪くなり,ときに不幸な転帰が起こりうる.