1 0 0 0 IR 攻撃性に関する先行研究の概観

- 著者

- 安立 奈歩

- 出版者

- 京都大学大学院教育学研究科

- 雑誌

- 京都大学大学院教育学研究科紀要 (ISSN:13452142)

- 巻号頁・発行日

- no.49, pp.442-454, 2003

1 0 0 0 OA 徳川吉宗の一閑張大望遠鏡

- 著者

- 冨田 良雄 尾上 瑞宝 下出 祐太郎

- 出版者

- 近世京都学会

- 雑誌

- 近世京都 (ISSN:21886709)

- 巻号頁・発行日

- no.3, pp.1-17, 2019 (Released:2020-09-02)

We investigated the two long ikanbari telescopes, one is a private collection in Nagasaki and another is owned by the Kobe city museum, with special interest on the traditional technique of ikanbari telescope tube. As a result, both telescopes were produced by Hirai Ikan Sen'oshi family, and presented to the eighth shogun Yoshimune Tokugawa as a pair of telescope. Those two telescopes are the frst astronomical telescope produced in Japan.

- 著者

- 大江 啓介 三輪 雅彦 新倉 隆宏 李 相亮 黒坂 昌弘 酒井 良忠

- 出版者

- 中部日本整形外科災害外科学会

- 雑誌

- 中部日本整形外科災害外科学会雑誌 (ISSN:00089443)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.3, pp.445-446, 2011 (Released:2011-06-18)

- 参考文献数

- 3

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 IR 共和主義的憲法理論と単一執行府論争

- 著者

- 大沢 秀介

- 出版者

- 慶應義塾大学法学研究会

- 雑誌

- 法學研究 : 法律・政治・社会 (ISSN:03890538)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.1, pp.147-180, 1995-01

一 最近の共和主義的憲法理論の傾向二 単一執行府論をめぐる論争 1 サンスティンの最近の考え方 2 単一執行府論をめぐる論争の経過と内容三 単一執行府論に対するサンスティンの理解四 サンスティンらの考え方の問題点 1 判例の立場 2 学説の傾向五 結語に代えて中村勝範教授退職記念号

1 0 0 0 OA なぜ非行集団に同一化するのか ――集団間関係に基づく検討――

- 著者

- 中川 知宏 仲本 尚史 國吉 真弥 森 丈弓 山入端 津由 大渕 憲一

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- vol.90, no.3, pp.252-262, 2019 (Released:2019-08-25)

- 参考文献数

- 40

- 被引用文献数

- 1

The aim of this study was to investigate why certain youths identify with delinquent groups by examining specific factors that increase identification with them, such as intergroup relationships. Specifically, we hypothesized that the permeability of group boundaries would moderate the effect of group discrimination on identification with a delinquent group. In total, 96 male youths were recruited from four juvenile classification homes. The results revealed that youths who perceived group boundaries with lower compared with higher permeability cognitively identified with delinquent groups more strongly when perceiving group discrimination from teachers or the police; this finding supported our hypothesis. No other significant interaction effect was observed. Conversely, in terms of affective identification, we found an unexpected interaction between the permeability of group boundaries and group discrimination from peers. Overall, the findings did not support our hypothesis. However, some of the results suggest that delinquent youths may be able to decrease cognitive group identification by having friends outside of the delinquent group, even if they experienced discrimination from conformity groups such as teachers and the police.

1 0 0 0 吉野ヶ里墳丘墓の構築技術のルーツと伝播

- 著者

- 鬼塚 克忠 原 裕

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集C(地圏工学)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.4, pp.621-632, 2012

- 被引用文献数

- 2

吉野ヶ里遺跡の墳丘墓(B. C. 150年頃)は主に層築で構築された我が国最古の巨大盛土構築物である.盛土の構築技術は,レベルの低いものから,堆築,層築,版築の3段階に分類できることを示し,吉野ヶ里墳丘墓の構築技術のルーツであると考えられる中国江南地方の土□墓(西周~戦国時代),と山東半島の墳墓(前漢~後漢時代)と吉野ヶ里墳丘墓の埋葬物の墳墓内の位置など様々な実態の比較,ならびに上記3段階の構築技術のこれら墳墓への適用についての検討を行った.墳丘墓以外の文化・技術のルーツや伝播も考えた結果,江南の土□墓もしくは山東半島の墳墓の構築技術が,朝鮮半島経由ではなく海を経て直接,北部九州の吉野ヶ里に伝播したことを結論とした.

1 0 0 0 OA 超高齢の脳卒中患者の長期予後の検討

- 著者

- 津田 恭治 野口 昭三 石川 栄一 中居 康展 阿久津 博義 松村 明

- 出版者

- 一般社団法人 日本脳卒中学会

- 雑誌

- 脳卒中 (ISSN:09120726)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.3, pp.268-274, 2010-05-25 (Released:2010-07-09)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 2 2

高齢人口割合の高い地域にある脳神経外科救急対応病院における,高齢者脳卒中診療の現状をまとめ,高齢者脳卒中患者の予後とその予測因子を検討する.脳神経外科に脳卒中の診断で入院した超高齢(80歳以上)脳卒中患者97名を対象とした.対象患者データのうち,年齢,性別,退院時modified Rankin Scale(mRS),退院時経鼻管または経胃ろう栄養,入院中肺炎などの評価項目と生命予後との関連をCox hazard modelあるいはlogrank testを用いて解析した.超高齢脳卒中患者97名の1年生存率は約75%であり,85歳未満および,mRS0–3群において有意に生存率が高いことが示された.また,生存退院例についての解析では,退院時のmRS3–5,入院中肺炎,胃ろう造設/退院時経管栄養が退院後の死亡に関する予測因子であり,入院中肺炎罹患が,統計学的に有意差をもった退院後の死亡に関する独立した予後予測因子であった.超高齢者脳卒中患者において,年齢や退院時mRSの他に,入院中の肺炎発症の有無が予測因子になる可能性が示唆された.我々は,超高齢者脳卒中患者の治療やケアを計画する際にこれらの因子を熟慮する必要がある.

1 0 0 0 OA 脳内出血患者における急性期病院退院時の機能予後とその要因

- 著者

- 久保 宏紀 金居 督之 北村 友花 古市 あさみ 山本 実穂 小林 実希 野添 匡史 間瀬 教史 島田 真一

- 出版者

- 日本理学療法士学会

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- pp.11130, (Released:2016-03-29)

- 参考文献数

- 37

【目的】脳内出血患者における急性期病院退院時の機能予後およびその要因を検討すること。【方法】2013年4月~2015年3月に入院となった脳内出血患者88例(男性76%,平均年齢65.2 ± 11.2 歳)を対象に,退院時modified Rankin Scale を用い予後良好群と予後不良群に群分けし,機能予後に影響を及ぼす因子およびそのカットオフ値を検討した。【結果】Cox 比例ハザード分析の結果,退院時機能予後に影響を与える因子として年齢(p = 0.008),入院時NIH Stroke Scale(p = 0.001)および離床開始日(p < 0.001)が抽出され,各カットオフ値はそれぞれ66 歳(感度:0.758,特異度:0.582),7 点(感度:0.970,特異度:0.818),2病日(感度:0.788,特異度:0.836)であった。【結論】脳内出血患者の急性期病院退院時の機能予後は年齢,重症度,離床開始日が関連している。

1 0 0 0 IR 韓国在住の中国朝鮮族を訪ねて : 問題発見の旅

- 著者

- 金 銀実

- 出版者

- 埼玉大学大学院文化科学研究科

- 雑誌

- 日本アジア研究 : 埼玉大学大学院文化科学研究科博士後期課程紀要 (ISSN:13490028)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.63-73, 2012

私は1985年に中国吉林省延辺朝鮮族自治州にある朝鮮族と漢族が共存して暮らしている発電所村で生まれた。特殊な生活環境の影響で、私は小学校に入る前から、自分の民族について知っていた。民族について知っていながらも、小学校の高学年になるまで韓国の存在を知らないまま暮らしてきた。そんなある日、叔父が韓国へ出稼ぎに行くようになり、それをきっかけに韓国に興味をもつようになる。それ以外にも、私のまわりでは、家族を含む多くの親戚たちが、延辺を離れて、中国の都市部へ、韓国へ、と移動をする人たちが多く、それを当たり前のように受け止めながら、暮らしてきた。 しかし、大きくなるにつれて、それは決して普通のことではない、朝鮮族に特有のことであるのに気付き、大学院で研究することにした。そのなかでも、特に朝鮮族の移動が目立つ韓国への移動をめぐって、修士論文を書こうと思い、埼玉大学から韓国の高麗大学に交換留学をした。しかし、当初、まわりの朝鮮族の友達に「韓国人の朝鮮族に対する差別はもうあまりないと思うし、それを研究テーマにして意味あるの?せっかく日本に留学しているんだから、日本でできる研究テーマを選んで研究した方がいいんじゃない」と反対されたこともあった。 韓国では、朝鮮族教会、城南教会などを訪れて、フィールドワークをおこなうと同時に、在韓国中国朝鮮族18人に聞き取り調査もおこなった。半年間のフィールドワークと聞き取りを通じて、「中国が影響力を持つようになってきたから、韓国人が朝鮮族を差別しなくなった」と一言では言いきれない、在韓国朝鮮族の人々がおかれた状況は十人十色、百人百様だということを知った。また、在韓国中国朝鮮族の各人がもっている資源、置かれた境遇、制度的なものなどによって、その人たちの韓国での生活体験への意味づけ、アイデンティティ構築(変容)が違ってくることもわかった。 今回の調査ノートは主に、私の身のまわりで起きたことと在韓国中国朝鮮族18人からの聞き取り事例だけに基づいて書いたもので、全体状況の把握に欠けているのは事実である。だから、今回の調査ノートは、今後より多くの韓国在住中国朝鮮族に聞き取り調査を実施し、彼ら/彼女らの存在のありようについて、多様性を描出しつつ、全体状況の把握に努める入口にしたいと考えている。

1 0 0 0 一九二七年、植民地朝鮮における華僑排斥事件

- 著者

- 松田 利彦

- 出版者

- 東京大学大学院人文社会系研究科韓国朝鮮文化研究室

- 雑誌

- 韓国朝鮮文化研究 : 研究紀要

- 巻号頁・発行日

- no.16, pp.1-24, 2017

1 0 0 0 IR 日本統治下の朝鮮における憲兵警察機構(1910〜1919年)

- 著者

- 松田 利彦

- 出版者

- 史学研究会 (京都大学文学部内)

- 雑誌

- 史林 (ISSN:03869369)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.6, pp.866-901, 1995-11

個人情報保護のため削除部分あり本稿は、朝鮮植民地期初期の武断政治を象徴する憲兵警察機構を、当時期の植民地財政の緊縮と独立運動の後退という二つの規定要因に即して理解しようとした。憲兵警察機構は併合前後の短期間に人員の確保・末端機関の展開を完了したが、以後は財政条件に規定されその規模は停滞した。もっとも、地方行政費をしのぐ予算が憲兵警察に投入された結果、実質的な地方支配者としての憲兵警察の地位は固まっていった。かかる治安体制は「平穏」な朝鮮には不要だとの批判を一部から受けるが、治安当局は独立運動の退潮を必ずしも楽観しておらず、むしろ韓末国権回復運動を根絶する過程で民衆掌握の必要性を再認識したのだった。高等警察を重視し、教育や宗教などの側面を中心に民衆生活への干渉を行った憲兵警察は、やがて第一次大戦期、ロシア革命や民族自決主義の影響を察知する。にもかかわらず一般民衆の経済的窮境を度外視し機構拡大の必要もさしあたって感じていなかった憲兵警察機構は、かかる認識を三・一運動によって突き崩されていくことになる。The gendarme-dominated policing system (憲兵制度), a symbolic apparatus of Japanese military rule in colonial Korea, was greatly infuenced by factors unique to the 1910's. First, the curtailed budget in the early days of colonial period did not allow the police to have more manpower than was necessary to suppress the Korean "Righteous Army" (義兵) in 1907. In addition, the tight budget did not allow the colonial government to expand police stations except immediately after the annexation of Korea. Disbursements for the police exceeded, however, that for local administrative organizations, and therefore gendarmes and policemen played a role in administrative matters. Second, the anti-Japanese movements decreased after the annexation. While some critics claimed that a powerful police system was not suitable for a "peaceful" Korea, the colonial police did not share their optimistic view. Instead, the police frequently intervened in religious and educational matters in order to prevent the recurrence of an independence movement. During World War I, gendarmes and police remained cautions, for the Russian Revolution and the priciple of self-determination elucidated by Wilson in his 14 points were not political movements whose ideology was conducive to the continuation of Japanese colonial rule. But the police officials failed to notice the extreme poverty of Korean populace and, as a result, they didn't find any need to strengthen the police force. It was not until the March First Movement that they recognized the inadequacy of police power in community control.

- 著者

- 宮﨑 涼子 徐 東帝 西垣 安比古 水野 直樹

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.707, pp.193-201, 2015

The focus of this paper is the Keijō toshi kōsōzu (Illustrated Plan for Keijō City), which includes drawings of planned Government-General facilities within Gyeongbokgung Palace. These illustrations offer rich clues about the Government-General's plans to renovate Gyeongbokgung during the period of Japanese colonial rule over Korea. This paper will highlight aspects of the Keijō toshi kōsōzu that show the due consideration had not been given, and suggest that the designs reflect the ideas of their creator.

1 0 0 0 統監府・朝鮮総督府の組織変遷について

- 著者

- 大野 太幹 柏原 洋太 齊藤 涼子

- 出版者

- 国立公文書館

- 雑誌

- 北の丸 : 国立公文書館報 (ISSN:02865750)

- 巻号頁・発行日

- no.50, pp.93-125, 2018-03

- 著者

- 藤井 絢

- 出版者

- 二十世紀研究編集委員会 ; 2000-

- 雑誌

- 二十世紀研究 (ISSN:13460609)

- 巻号頁・発行日

- no.19, pp.125-148, 2018

- 著者

- 岩本 穣志 板井 芳江

- 雑誌

- Polyglossia = Polyglossia

- 巻号頁・発行日

- vol.25, 2013-10

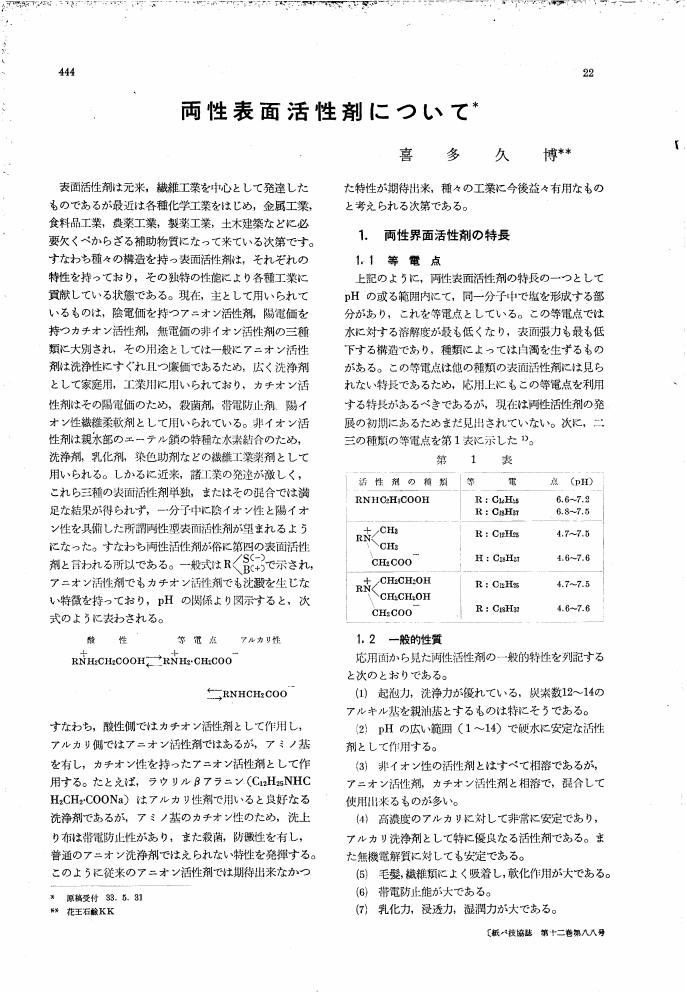

1 0 0 0 OA 両性表面活性剤について

- 著者

- 喜多 久博

- 出版者

- 紙パルプ技術協会

- 雑誌

- 紙パ技協誌 (ISSN:0022815X)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.7, pp.444-448, 1958-07-10 (Released:2009-11-17)

- 参考文献数

- 11

1 0 0 0 OA 精神病者の間脳・下垂体・副腎皮質系機能及び前頭葉関与に関する研究

- 著者

- 出宮 一徳

- 出版者

- Okayama Medical Association

- 雑誌

- 岡山医学会雑誌 (ISSN:00301558)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.7-8, pp.619-635, 1967-08-30 (Released:2009-03-30)

- 参考文献数

- 70

As a link in the series of studies on the functions of the diencephalo-pituituitary adrenocortical system in endogenous psychosis, an investigation was carried out on 26 cases of schizophrenia who received the standard bilateral lobotomy, for the purpose to find out how the frontal lobe affects to the endocrine functions and autnomic nervous systems. For this purpose ACTH (25 units) was administered intramuscularly to 17 cases of them, and the m echolyltest was conducted with the other 9 cases, measuring the lelvels of corticoids in serum and urine of both groups. For the controls, ACTH was administered to 9 cases of schizophrenia who did not receive lobotomy. The results of the study may briefly be summarized as follows.1) In the control group after ACTH adiministration the serum 17-OHCS showed a tendency of a decrease in the cortical reserve capacity, and in the lobotomized group there could be seen an abnormal reaction to ACTH in addition to a decrease in the cortical reserve capacity.2) Total blood cholesterol after the ACTH stimulation decreased temporarily, showing similar changes up to 30 minutes in both groups, but in the lobotomized group an increase in cholesterol could be observed thereafter, revealing a contrasting phenomenon to the decreasing tendency of the serum 17-OHCS.3) The blood potassium decreased transiently 10 minutes after the ACTH administration in both groups and such changes were unstable in the control group while the blood potassium in the lobotomized group increased steadily. As for the fluctuations of urine potassium its excretion was decreased transiently after the ACTH administration in both groups, which later rebounded, and this recovery tendency was more marked in the lobotomized group.4) 17-KS excreted in urine on ACTH stimulation increased accompanying a marked increase in the amount of urine in the case of lobotomized group.5) The results of the mecholyl test revealed that even the lobotomized patients respond to mecholyl, but there can be observed a decline and delay in the reactivity.6) Observations on the fluctuations of serum 17-OHCS, urine 17-OHCS and 17-KS conducted simultaneouly with the mecholyl test revealed a declinining tendency in serum free 17-OHCS while total 17-OHCS in urine to be rather increased in the lobotomized group. The quantity of 17-KS excreted in urine decreased at first and then increased, and such a tendency did not parallel with the change in the total 17-OHCS excreted in urine. In the patients showing identically the same pathological conditions there could be recognized no distinct correlation between the type of response to mecholyl and the corticoid picture.7) While we can recognize a certain correlation between defect symptoms of the frontal lobe and the endocrine functions, when we investigate individual caes, we find complex features in the endocrine function and autonomic nervous system according to the constitution before the lobotomy and the postoperative pathological picture. Namely, in those patients in a quiet menthal state, though they are not completely cured, both functions maintain the balance in the state of lowered tension. On the other hand, in those who show a premonition of unrest and excitation, both functions have become unstable. Moreover, those who may have hallucination and delusion and are in the state of chronic defect, so long as there occurs no excitation, they show the levels of function close to the normal.8) Summarizing these findings, it may be said that there is a decreasing tendency of the response to the ACTH stimulation in the functions of the diencephalo-pituitary-adrenocortical system of chronic shizophrenic group, and distribution of the estimated values is larger than that of normal persons, and this tendency is still more pronounced in the lobotomized group.

1 0 0 0 OA 多方向アクセスによるMRガイド下肝腫瘍マイクロ波凝固療法

- 著者

- 来見 良誠 谷 徹 仲 成幸 佐藤 浩一郎 遠藤 善裕 花澤 一芳 森川 茂廣 犬伏 俊郎 野坂 修一 村田 喜代史

- 出版者

- 特定非営利活動法人 Microwave Surgery研究会

- 雑誌

- Journal of Microwave Surgery (ISSN:09177728)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, pp.99-103, 2001 (Released:2008-09-24)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 4 3

Microwave Ablation is one of the useful treatments of hepatic tumor. It has been used as an interventional device for thermoablation therapy under ultrasonographic or laparoscopic guidance. We have done clinical studies of MR-guided microwave ablation therapy of hepatic tumors since January 2000. From January through September 2000, 18 patients with liver tumors were hospitalized in the 1st Department of Surgery at Shiga University of Medical Science. There were 13 cases of metastatic hepatic tumor. All of which had previously had primary surgery. The other 5 cases were primary hepatic cancer. All patients were selected because percutaneous ethanol injection therapy (PEIT) or transcathetal arterial embolization (TAE) was ineffective, and surgical resection could not be done because of hepatic dysfunction.We had already performed MR-guided microwave ablation therapy to hepatic tumors located in every segment of the liver. However, percutaneous puncture of the tumors in the subphrenic area was not easy with the abdominal approach. In these cases, a combination of thoracoscopic and MR-guidance has been beneficial. MR compatible endoscope made us easily to puncture hepatic tumors located in every segment of the liver. MR-guided microwave ablation therapy is a feasible treatment for hepatic tumors.

1 0 0 0 OA 日本の理科教育の変遷と展望

- 著者

- 日野 純一

- 出版者

- 京都産業大学教職課程教育センター

- 雑誌

- 京都産業大学教職研究紀要 (ISSN:18839509)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.19-49, 2016-03

近年の科学技術の進展のスピードは著しく、テクノロジー格差が人類の富の格差を生み、人類の幸不幸さえ決めている感がある。人間にとって科学技術の在り方がこれほど問われる時代はない。さらに大規模な自然災害や地球温暖化、エネルギー、食糧、水資源等にまつわる問題は、世界各国が協調、協力して英知を生み出し取り組まなければならない人類的課題である。阪神淡路大震災や東北大震災、福島原発事故問題を経験した我が国にとって、こうした人類的課題へ挑戦することが、我が国の科学技術の使命であり、世界の平和・共生に貢献するものであると考えられる。我が国がこうした使命を自覚し、これからも科学技術創造立国として持続可能な発展を続けるためには、小・中・高等学校における日本の理科教育を常に検証し、発展させていく必要がある。京都産業大学が創立50周年を迎えるにあたり、理学部に宇宙物理・気象学科を新設する。高等学校理科教育の中で最も低迷していると指摘されている物理・地学分野における教育の底上げに向けた取り組みに期待したい。 また次期学習指導要領の改訂骨子案では、従来の数学と理科の枠を超え、双方の知識や技能を総合的に活用する新たな選択科目「数理探究」を高等学校で創設するとも言われている。 そこで今一度公教育として行われてきた日本の理科教育の変遷を振り返るとともに、これからの理科教育の展望について考察してみる。

- 著者

- 飯島 澄男

- 出版者

- 化学同人

- 雑誌

- 化学 (ISSN:04511964)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.6, pp.p326-330, 1995-06

- 被引用文献数

- 1