24 0 0 0 OA 市販鎮痛剤常用量の服用による慢性ブロム中毒の1例

- 著者

- 橋田 英俊 本田 俊雄 森本 尚孝 相原 泰

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年医学会

- 雑誌

- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.5, pp.700-703, 2001-09-25 (Released:2009-11-24)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 3 5

75歳の男性が見当識障害, 構語障害, 歩行障害の増悪を来して入院した. 患者は4年前に頸椎症と診断され治療を受けていたが, 四肢の運動障害及びしびれ感は徐々に増悪していた. みかけ上の血清Cl値の上昇が端緒となり, ブロム中毒が疑われた. 10年来のブロムワレリル尿素含有鎮痛薬の内服歴及び血清ブロム濃度上昇を認めたため, ブロム中毒と診断された. 輸液により症状は軽減したが, 四肢の運動障害は残存した. 四肢の運動障害は頸椎症に加え慢性ブロム中毒による不可逆性の障害も関与している可能性が否定できない. 高齢者の精神・神経症状は, 老人性痴呆や加齢による影響と判断され積極的な診断や治療が見送られることが多い. ブロムワレリル尿素は市販の鎮痛薬等にも含まれている成分であり, 高齢者で精神・神経症状を呈した症例に対しては, ブロム中毒を念頭におく必要がある.

24 0 0 0 OA ヒト社会の大規模な協力における階層構造の機能

- 著者

- 大薗 博記

- 出版者

- THE JAPANESE SOCIETY FOR ANIMAL PSYCHOLOGY

- 雑誌

- 動物心理学研究 (ISSN:09168419)

- 巻号頁・発行日

- pp.71.1.6, (Released:2021-06-14)

- 参考文献数

- 55

- 被引用文献数

- 1

Many studies suggest that cooperation in human societies has been achieved via peer interactions such as reward and punishment. As the group size is larger, however, it is difficult to maintain cooperation only by peer interactions. Instead, a centralized punishment system such as police governs large-scale societies and cooperation is maintained. In this paper, first, I explain why peer interactions have limitations to achieve large-scale cooperation and why centralized punishment system, which often includes social hierarchy, has superiority. Second, I discuss how social hierarchy can be formed and maintained. Considerable evidence indicates that hierarchy in humans is principally based both on dominance (coercive capacity based on strength and threat) and prestige (persuasive capacity based on skills, abilities, and knowledge). Some researchers argue that non-human animals also form hierarchy based on dominance, but only humans form stratification based on prestige. After introducing their argument, I would like to discuss how humans (and other animals) form hierarchy and achieve cooperation.

24 0 0 0 OA 歴史学者によるWikipedia参加の可能性

- 著者

- 田尻 健太

- 出版者

- Antitled友の会

- 雑誌

- Antitled (ISSN:24367672)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.83-100, 2022-03-27 (Released:2022-04-05)

24 0 0 0 OA NHK「ETV2001」番組改編裁判の争点

- 著者

- 倉橋 耕平

- 出版者

- 日本マス・コミュニケーション学会

- 雑誌

- マス・コミュニケーション研究 (ISSN:13411306)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, pp.153-171, 2009-01-31 (Released:2017-10-06)

- 参考文献数

- 19

Our concern i s to examine i ssues relating to the falsification of the NHK televisionprogram“ ETV 2001” broadcasted on Jan. 30, 2001. But here we limit ourdiscussion to the matter of press freedom. The judgment each pronounced bythe Supreme Court and the Tokyo High Court i llustrate the point. The formertook account of“ the freedom of expression” i ndemnified by the Constitution ofJapan, the latter condemned an i llegality of NHK for dereliction of i ts duty as acorporate body. It i s clear that there are substantial discrepancies betweenthem i n the concept of freedom.

24 0 0 0 OA 観血的および非観血的に治療した椎茸による食餌性イレウスの2例

- 著者

- 永岡 智之 石田 直樹 中川 祐輔 梶原 伸介

- 出版者

- 日本腹部救急医学会

- 雑誌

- 日本腹部救急医学会雑誌 (ISSN:13402242)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.7, pp.1039-1042, 2017-11-30 (Released:2018-09-14)

- 参考文献数

- 19

症例1は77歳,女性。認知症のため施設入所中であった。腹痛と嘔吐を主訴に受診し,腹部CTでイレウス像と小腸内にらせん状の低濃度陰影を認めたため,腸重積や腫瘍,異物を疑い手術を施行した。回腸末端より150cm口側腸管を切開すると7cm大の椎茸が陥頓していた。症例2は59歳,男性。腹痛を主訴に受診し,腹部CTでイレウス像と回腸内に不整な低濃度陰影を認めた。椎茸によるイレウスが疑われ,ロングチューブを挿入し保存的加療を行ったところ,約24時間後に排便とともに2cmの椎茸が4片排出された。その後の腹部CTで低濃度陰影の消失とイレウス像の消失を確認した。食餌性イレウスはまれな疾患であり,術前診断が困難なことが多く,手術報告例が多い。今回われわれは,手術治療を行った症例と,保存的に治療可能であった症例をそれぞれ経験したので,文献的考察を加えて報告する。

24 0 0 0 OA コケのシンボリズムII

- 著者

- 安藤 久次

- 出版者

- 日本蘚苔類学会

- 雑誌

- 日本蘚苔類学会会報 (ISSN:02850869)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.6, pp.83-87, 1990-11-30 (Released:2018-07-03)

24 0 0 0 OA 子どもが語るひとり親家庭 ―「承認」をめぐる語りに着目して―

- 著者

- 志田 未来

- 出版者

- 日本教育社会学会

- 雑誌

- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)

- 巻号頁・発行日

- vol.96, pp.303-323, 2015-05-29 (Released:2016-07-19)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 1 2

本稿の目的は,子どもの視点からひとり親家庭研究に新たな理論的視角を提示することにある。これまでのひとり親家庭に関する研究は,彼らの生活を経済的な不利に収束しがちであったこと,子どもを主体として捉えることがなされてこなかったことなどの課題を残していた。そこで本稿はひとり親家庭の子どもに対する聞き取りから得られたデータを基に,ひとり親家庭という構造の中で子どもが主体としてどのように生き抜こうとしているのかについて検討した。 調査より明らかにされたのは以下の二点である。第一に,彼らは自己の家庭経験にアンビバレントな感情を持ちながらも自己の家庭経験を肯定的に理解しようとしている。第二に,同居親との関わりには多様性があったが,同居親以外のつながりを豊富に持ち,それを活かしながらうまく生き抜こうとしている。 このことから二つの次元における承認の重要性が導き出された。第一に,ひとり親の子どもたちにとって,自己の複雑な家庭経験を正当なものとして理解するために自己・他者からの承認を要している。そしてその役割を果たしているのが,同じひとり親の子どもであった。第二に,ひとり親家庭であることに対して周囲から承認を得ることによって,彼らは家庭外の豊富なつながりを持つ基盤を獲得している。 以上より,本稿は従来から指摘されてきた経済的な再配分に加え,承認の観点が必要であることを提示した。

24 0 0 0 OA 唾液を用いたストレス評価 ―採取及び測定手順と各唾液中物質の特徴―

- 著者

- 井澤 修平 城月 健太郎 菅谷 渚 小川 奈美子 鈴木 克彦 野村 忍

- 出版者

- 日本補完代替医療学会

- 雑誌

- 日本補完代替医療学会誌 (ISSN:13487922)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.3, pp.91-101, 2007 (Released:2007-10-19)

- 参考文献数

- 78

- 被引用文献数

- 42 34

近年,疾病予防などの観点からストレスの評価法に注目が集まっている.本稿では唾液を用いたストレス評価について概説した.人の唾液には様々なストレス関連物質が存在することがわかっており,非侵襲的なストレス評価法として利用できる可能性が考えられる.唾液採取,検体の取り扱い,測定などの基本的事項を紹介し,唾液より測定可能な 7 つの物質(コルチゾール,デヒドロエピアンドロステロン,テストステロン,クロモグラニン A,3-メトキシ-4-ハイドロキシフェニルグリコール,α アミラーゼ,分泌型免疫グロブリン A)の各種ストレスとの関連や使用の際の留意点を概観した.最後に目的や状況に応じた唾液によるストレス評価の方法や今後の課題について述べた.

24 0 0 0 獣肉アレルギー患者10例の臨床的特徴および血清学的解析

- 著者

- 原田 朋佳 山野 希 北尾 陸将 横山 大輔 増田 泰之 足立 厚子 嶋倉 邦嘉 千貫 祐子

- 出版者

- 公益社団法人 日本皮膚科学会

- 雑誌

- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)

- 巻号頁・発行日

- vol.132, no.10, pp.2339-2350, 2022-09-20 (Released:2022-09-20)

- 参考文献数

- 21

獣肉アレルギー患者10例を対象に抗原検索を行い臨床的特徴をまとめた.方法:問診にて病歴,ペット飼育歴やマダニ咬傷歴,居住地を含む患者背景,臨床症状を確認し,プリックテストおよび抗原特異的IgE検査,ウエスタンブロット法による血清学的解析を行った.結果:10例中7例はgalactose-α-1, 3-galactoseによる獣肉アレルギー,2例はハムスターまたはネコ被毛に感作されたpork-cat syndrome,1例はコラーゲンを原因抗原とし,獣肉のみならず鶏や魚にも反応した稀な症例であった.

24 0 0 0 OA 文の聴理解に影響を及ぼす因子について ―SLTA「口頭命令に従う」の分析を通して―

- 著者

- 山﨑 勝也 関野 とも子 古木 忍

- 出版者

- 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会

- 雑誌

- 高次脳機能研究 (旧 失語症研究) (ISSN:13484818)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.3, pp.350-362, 2014-09-30 (Released:2015-10-01)

- 参考文献数

- 32

- 被引用文献数

- 1

失語症者の聴覚的文理解に影響を及ぼす因子を明らかにするため, 聴覚的文理解検査である標準失語症検査の「口頭命令に従う (以下, 口頭命令検査) 」を例に取り, この検査を遂行する上で必要となる能力の検討を行った。実験的検査を 4 種設定し, 口頭命令検査文に含まれる内容語の理解がすべて可能である失語症者と健常者, 各々10 名を対象として実施した。その結果, 1. 従来より重要視されている auditory pointing span は口頭命令検査成績と相関しないこと, 2.単語を一定以上の速度で連続して正しく処理する能力 (「聴覚性連続的単語処理能」と呼ぶ) が口頭命令検査成績と高い相関を認めること, 3. 口頭命令検査では, 「で」を除き, 助詞解読能力はほぼ必要としないことが明らかとなった。以上より聴覚的文理解障害への訓練として, 聴覚性連続的単語処理能の改善という観点からの働きかけが重要である可能性が示唆された。

- 著者

- 北畠 拓也 河西 奈緒 土肥 真人

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.3, pp.1089-1094, 2014-10-25 (Released:2014-10-25)

- 参考文献数

- 24

オーストラリアNSW州では、ホームレスの人々の「公共空間にいる権利」を保障するプロトコルが存在し、行政機関が部門横断的にこれに批准している。これは、2000年のシドニー五輪を契機に締結され、現在でも存続している。本研究では、このプロトコルの成立過程とともに、現在の、特にシドニー市周辺における現場レベルでの運用実態を明らかにすることを目的とする。文献調査および現地での行政機関、NGOへのインタビュー調査から、プロトコルの成立過程およびシドニー五輪における働き、現在の現場レベルでのホームレス支援団体・公共空間管理団体両者にとってのプロトコルの効果と影響が明らかとなり、ホームレス政策においてホームレスの人々の「公共空間にいる権利」を認めることの意義が見出された。

- 著者

- 大井 瞳 中島 俊 宮崎 友里 井上 真里 堀越 勝

- 出版者

- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会

- 雑誌

- 認知行動療法研究 (ISSN:24339075)

- 巻号頁・発行日

- pp.20-027, (Released:2021-06-17)

- 参考文献数

- 35

国連サミットで掲げられた持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals: SDGs)の保健分野においてはあらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進することが目標に掲げられている。SDGsで重視されている「誰一人取り残さない」という点においては、遠隔での認知行動療法(Cognitive Behavior Therapy: CBT)が有効な手段となりうる。遠隔CBTは、感染症の拡大、セラピストの不足といった理由で対面のCBTを受けることが困難な場合にもCBTの提供が可能となる手段である。一方で、遠隔CBTが主流となることによって、心理療法提供の適用から外れてしまう人、すなわち、取り残される人が生じるおそれがある。本稿では、遠隔CBTの適用が難しいケースとその支援について、(1)デジタルデバイド、(2)クライエントの病態や障害、(3)緊急対応、の3点から述べた。遠隔CBTの役割と限界を認識したうえで、「誰一人取り残さない」よう心理的援助を提供することの重要性が示唆された。

24 0 0 0 OA ステンレス製器具及び倉器からの金属の溶出

- 著者

- 河村 葉子 辻 郁子 杉田 たき子 山田 隆

- 出版者

- Japanese Society for Food Hygiene and Safety

- 雑誌

- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.3, pp.170-177_1, 1997-06-05 (Released:2009-12-11)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 2 4

ステンレス製器具及び食器からの鉄, クロム, ニッケル, 鉛及びカドミウムの溶出について検討を行った. 溶出した鉄, クロム, ニッケルにおいては, 溶出溶媒では水<4%酢酸<0.5%クエン酸, 溶出条件では室温24時間<60℃30分間<95℃30分間<沸騰2時間の順に, 溶出量が多くなった. 市販及び使用中の器具及び食器について, 4%酢酸で60℃又は95℃30分間の溶出試験を行ったところ, 新品では鉄50~1,110ppb, クロム5~28ppbの溶出が認められたが, 使用中の製品では検出頻度, 検出値ともに低く, 繰り返しの使用により溶出量が低下するものと考えられた. また, 鉛は使用中の製品1検体から検出されたが, 25ppbと微量であった. 一方, カドミウム及びニッケルはいずれの製品からも検出されなかった.

24 0 0 0 OA 臨床写真の撮り方

- 著者

- 大原 國章

- 出版者

- 日本皮膚悪性腫瘍学会

- 雑誌

- Skin Cancer (ISSN:09153535)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.3, pp.217-230, 2000-12-25 (Released:2010-08-05)

When you try to take persuative and representative pictures of the patients, you must be aware both of the mechanics of the cameras and how to make use of them. Included are, micro (macro) lenses, flash, magnification, focusing, filters, films, depth, view axis, positioning of the patients, framing and the reason of failure. [Skin Cancer (Japan) 2000; 15: 217-230]

24 0 0 0 OA 地上波によるHD+SDマルチチャネル放送

- 著者

- 皆見 清昭

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.1, pp.85-88, 2016 (Released:2018-01-01)

24 0 0 0 OA 子宮移植の現状と展望

- 著者

- 木須 伊織

- 出版者

- 一般社団法人 日本臓器保存生物医学会

- 雑誌

- Organ Biology (ISSN:13405152)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.1, pp.35-40, 2018 (Released:2018-03-14)

- 参考文献数

- 13

Uterus transplantation (UTx) has become an alternative to gestational surrogacy and adoption for women with uterine factor infertility. Brännström et al. achieved the first human delivery after UTx in 2014 and to date a total of 8 babies have been born after UTx from living donors. This outcome attracted much attention worldwide and many countries have recently prepared for UTx. However, this procedure has many medical, ethical and social issues that require discussion prior to clinical application. Moreover, UTx is still in the experimental stage overseas and the safety and efficacy remain unclear despite several clinical applications. Despite the many issues to be resolved, this new organ transplantation technology will provide new hope for women with uterine factor infertility and further development of the technology is important for future reproductive and transplant medicine.

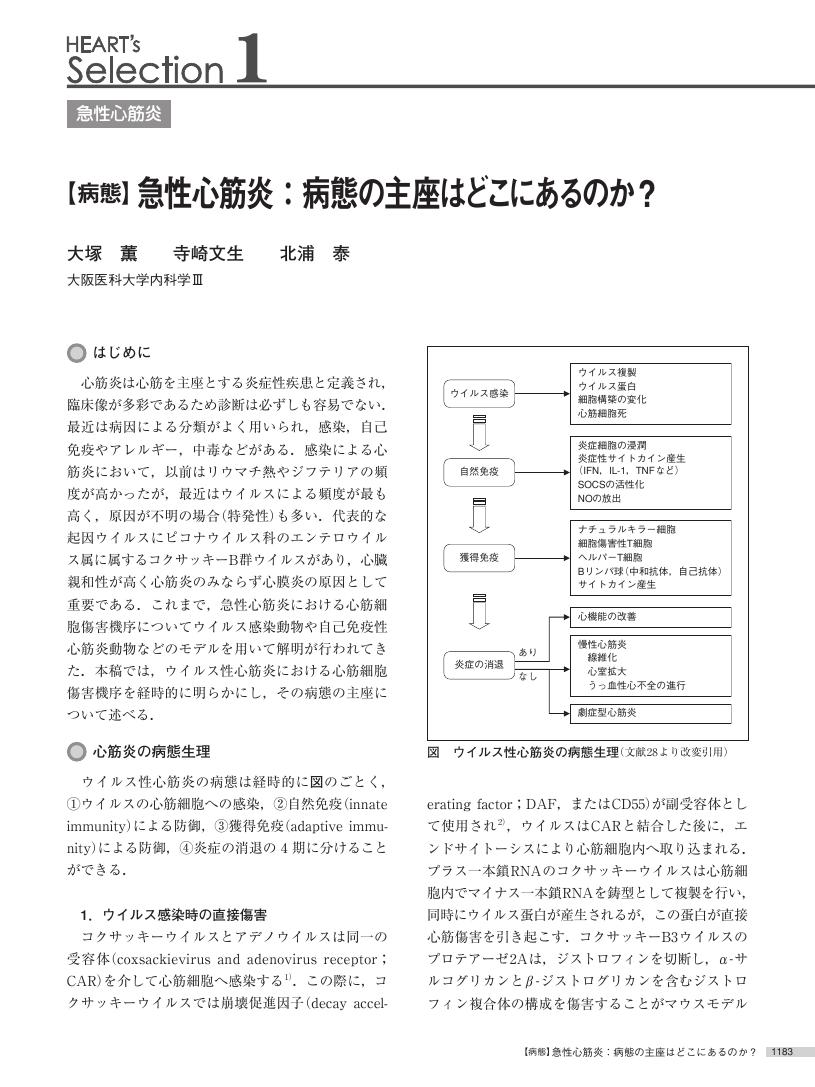

24 0 0 0 OA 【病態】急性心筋炎:病態の主座はどこにあるのか?

- 著者

- 大塚 薫 寺崎 文生 北浦 泰

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.11, pp.1183-1187, 2009 (Released:2013-08-26)

- 参考文献数

- 28

24 0 0 0 OA 日本における古代オリエント文明研究史

- 著者

- 三笠宮 崇仁

- 出版者

- 一般社団法人 日本オリエント学会

- 雑誌

- オリエント (ISSN:00305219)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.2, pp.1-14, 2000 (Released:2010-03-12)

- 著者

- 高木 祐介 和久利 久 小野寺 昇 小野 ミツ

- 出版者

- 一般社団法人日本衛生学会

- 雑誌

- 日本衛生学雑誌 (ISSN:00215082)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.4, pp.704-710, 2011 (Released:2011-10-12)

- 参考文献数

- 39

Objectives: There are several recommendations on the prevention of hypothermia during snow shoveling. However, there seemed to be insufficient evidence supporting these recommendations because they are not based on data from actual snow shoveling research. The purpose of this study was to investigate changes in brain temperature (tympanic temperature) and visceral temperature (rectal temperature) during snow shoveling among healthy young males. Methods: Eight healthy young males (age, 23.6 ± 2.4 years; weight, 69.7 ± 6.1 kg; height, 172.8 ± 7.3 cm) performed snow shoveling with an ordinary-size shovel for 15 min at their own pace in a rural snowfall area in December, 2009. Rectal temperature (Tre) and tympanic temperature (Tty) were measured 5 times (at rest, 5th (Ex5), 10th (Ex10), and 15th (Ex15) minute of snow shoveling; and 5th (Rec5) minute of recovery phase). The room temperature was 18.6 ± 0.7°C and the atmospheric temperature was 3.8 ± 2.6°C. Results: Tre continued to increase from at rest to Ex15. Tre at Ex15 (37.7 ± 0.3°C) was significantly higher (p < 0.05) than that at rest (37.2 ± 0.3°C). Tty at rest (36.7 ± 0.2°C) and Tty at Ex5 (36.6 ± 0.3°C) decreased significantly (p < 0.05) at Ex10 (36.2 ± 0.6°C). A significant negative correlation between changes in Tre and Tty were observed during snow shoveling (r = -0.49, p < 0.05). Conclusion: Discrepancy between changes in brain temperature (tympanic temperature) and visceral temperature (rectal temperature) should be taken into consideration in the prevention of disease development during snow shoveling in a cold environment.

24 0 0 0 OA セイバンモロコシ(Sorghum halepense (L.) Pers.)

- 著者

- 伊藤 操子

- 出版者

- 特定非営利活動法人 緑地雑草科学研究所

- 雑誌

- 草と緑 (ISSN:21858977)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.32-39, 2014 (Released:2017-06-09)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 1

セイバンモロコシ(ジョンソングラス)は地中海原産の大型イネ科多年草で,熱帯から温帯までの広い気候範囲に分布し,世界中の農耕地,非農耕地で強害雑草となっている.日本では外来雑草として,関東以西に多く発生し,とくに九州の中・北部では河川や道路沿い等に大群落を形成しているが,東北地方での存在も報告されている.輸入飼料への種子の混入が確認されており,畜産団地あるいは上流に畜産施設があるところで発生が多く観察される.河川敷や道路沿いに大発生が目立つので,種子が水に流されたり交通の風圧で飛散して拡散することが推察される.根茎断片も繁殖体となる.本草のバイオマスは生体重で15~25t/haとクズやセイタカアワダチソウよりもかなり多く,刈草の焼却・運搬のコストや環境負荷も無視できない.花粉症の原因になることも知られており,純群落を形成するので生態系の他生物への影響も甚大と予想される.このように日本の都市・市街地における重要雑草であるにもかかわらず,日本における拡散実態や生活史等に関する情報は乏しく,環境省の「要注意外来植物」リスト44種にも入っていない(2014年現在).したがって,本稿では生育・繁殖特性や遺伝的多様性等も紹介しているが,それは主に国外の報告をもとにしたものである.