3 0 0 0 OA 当事者研究からみる住民主体の震災復興―防災ゲーム「クロスロード:大洗編」の実践を通じて―

- 著者

- 李 旉昕 宮本 匠 矢守 克也

- 出版者

- 日本グループ・ダイナミックス学会

- 雑誌

- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)

- 巻号頁・発行日

- pp.1608, (Released:2018-09-19)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 2

災害復興に関する課題として,復興に対する支援が十分に提供されるために,かえって復興の当事者たるべき被災地住民から「主体性」を奪ってしまう課題を指摘できる。支援者と被災住民の間に〈支援強化と主体性喪失の悪循環〉が生じてしまうという課題である。ここで「主体性」とは,当事者が抱える問題や悩みを外部者が同定するのではなく,当事者が自ら問い,言語化し,解決しようとする態度のことである。本研究では,東日本大震災の被災地である茨城県大洗町において,「クロスロード:大洗編」という名称の防災学習ツールを被災地住民が自ら制作することを筆者らが支援することを中心としたアクションリサーチを通して,この悪循環を解消することを試み,浦河べてるの家が推進する「当事者研究」の視点から考察した。第1に,「クロスロード」を作成する作業を通じて,一方に,〈問題〉について「主体的に」考える被災地住民が生まれ,他方に,当事者とは切り離された客体的な対象としての〈問題〉が対象化されている。第2に,「クロスロード」として表現された〈問題〉は,多くの人が共有しうる,より公共的な〈問題〉として再定位される。最後に,一連のプロセスに外部の支援者である筆者らが果たした役割と課題について考察した。

3 0 0 0 OA 豆腐の性状に及ぼす加熱の影響

- 著者

- 堀口 知子

- 出版者

- The Japan Society of Home Economics

- 雑誌

- 家政学雑誌 (ISSN:04499069)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.4, pp.207-212, 1966-08-20 (Released:2010-03-09)

- 参考文献数

- 4

1.豆腐は加熱するとゼリー強度が増し、重量が減る。その傾向は温度が高く、時間が長い程著しい。また加熱条件によっては(例えば90℃、30分以上)すだちを生じる。2. 豆腐は食塩、重炭酸ソーダ、グルタミン酸ソーダ、でんぷん糊溶液中で加熱(90℃ 15分)することによっていずれも水だけの場合同様ゼリー強度を増し、重量が減るが、濃度が高くなると水だけの場合に比べてゼリー強度は低くなり、重量は大きくなる傾向がある。すなわちこれらの溶液の使用により加熱によるゼリー強度の増加を抑えることができる。すだちは食塩、重炭酸ソーダの高濃度で認められるので、すだちがおこらずゼリー強度の増加を防ぐ実用的使用量は食塩0.5~1%溶液、1%でんぷん糊溶液で加熱するのが適当であろう。重炭酸ソーダ0.05%溶液、グルタミン酸ソーダ0.05%溶液はゼリー強度の増加をわずかにおさえる傾向を示している。醋酸溶液で加熱したものも加熱によってゼリー強度を増すが、濃度の高い場合には水だけの場合より更にゼリー強度を増す傾向がある。3.豆腐から重炭酸ソーダおよび苛性ソーダ、醋酸溶液によって熱抽出される窒素の量はpH4.0~5.0で最低となりそれよりpHが高くても、また低くても増加する。食塩溶液で抽出される窒素は濃度の増加と共に多くなる。これらの溶解度の増減が豆腐の加熱によるゼリー強度の増減に関係あるものと考えられる。

3 0 0 0 OA 懐かしさ感情が自伝的記憶の想起に及ぼす影響:反応時間を指標として

- 著者

- 瀧川 真也 仲 真紀子

- 出版者

- 日本認知心理学会

- 雑誌

- 認知心理学研究 (ISSN:13487264)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.1, pp.65-73, 2011-08-31 (Released:2011-09-07)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 1

本研究の目的は,音楽により喚起される懐かしさ感情が自伝的記憶の想起に及ぼす影響を検討することであった.参加者は大学生57名であり,小学校高学年時と中学校時の記憶,および小学校高学年時に聴いていた音楽の記述を求めた.1カ月後,参加者に,画面に提示されたエピソードが参加者の小学校と中学校のどちらの記憶かを判断させ,その反応時間を測定した.反応時間を懐かしさあり音楽条件,懐かしさなし音楽条件,音楽なし条件の3条件で比較検討した.その結果,懐かしさを感じた時は,懐かしさを感じさせる時期の自伝的記憶のみが想起されやすくなることが明らかになった.また,小学校高学年の時に聞いた音楽に対し,より懐かしさが喚起されると,中学校の記憶に対する誤反応が増加することが示された.

3 0 0 0 OA 年齢を変わることができるとすれば, 何歳になりたいか : 大学生の反応

- 著者

- 植田 千晶

- 出版者

- 日本青年心理学会

- 雑誌

- 青年心理学研究 (ISSN:09153349)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.39-54, 1991-11-29 (Released:2017-05-15)

3 0 0 0 OA 演奏音の印象に及ぼす歌詞の影響について

- 著者

- 森 数馬 中村 敏枝 安田 晶子 正田 悠

- 出版者

- 日本認知心理学会

- 雑誌

- 日本認知心理学会発表論文集 日本認知心理学会第6回大会

- 巻号頁・発行日

- pp.99, 2008 (Released:2008-11-10)

音楽の印象における歌詞の影響を定量的に検討した研究は数少なく、これまでの研究では、歌詞における意味内容と声質や歌い方を混同して歌詞の影響を測っている。本研究は、歌詞の言語の意味内容が認知できない演奏音と文字で書かれたその歌詞の邦訳を用いることで歌詞における意味内容と声質や歌い方を区別し、歌詞の意味内容が演奏音の印象に影響を与えるかを定量的に検討することを目的として実験を行った。演奏音と歌詞の意味内容の印象がかけ離れた作品2つを刺激とし、同一の参加者が3条件(演奏音のみ呈示、歌詞のみ呈示、演奏音+歌詞呈示)で実験を行い印象を測定した。実験の結果、両作品において演奏音+歌詞の印象は、歌詞よりも演奏音に近い印象を示すという傾向があった。したがって、本研究で用いたような作品の印象において、歌詞の意味内容という論理情報が及ぼす影響は弱く、演奏音という感性情報が及ぼす影響が強いということが示唆された。

3 0 0 0 OA ハシブトガラスとハシボソガラスにおける最大突刺力と最大引張力

- 著者

- 鎌田 直樹 山田 利菜 杉田 昭栄

- 出版者

- 日本鳥学会

- 雑誌

- 日本鳥学会誌 (ISSN:0913400X)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.2, pp.191-199, 2011 (Released:2011-10-26)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 2 2

We investigated whether there are significant differences in neck muscle mass, maximum peck force, pressure and maximum pull force between Jungle Crows Corvus macrorhynchos and Carrion Crows C. corone. The maximum peck force and pressure were measured using pressure sensitive film. The maximum pull force was measured with spring balances. For male Jungle Crows, neck muscle mass, maximum peck force, pressure and maximum pull force were 8.27 g, 26.8 N, 80.4 MPa and 9.54 N; for females they were 6.82 g, 22.3 N, 69.7 MPa and 8.25 N. Those values for male Carrion Crows were 6.69 g, 22.3 N, 59.7 MPa and 4.07 N;, whereas for females they were 4.50 g, 15.1 N, 53.2 MPa and 2.71 N. Furthermore, neck muscle mass, maximum peck force and maximum pull force were positively correlated with body mass in both species. There were no significant differences in the ratio between the cervical levator mass and the cervical depressor mass, and the maximum peck force exerted by one unit of the cervical depressor mass between Jungle and Carrion Crows. However, the maximum pull force exerted by one unit of the cervical lavator and depressor mass of Jungle Crows was significantly larger than that of Carrion Crows.

3 0 0 0 OA 身体運動の絵画への埋め込み

- 著者

- 山田 憲政 阿部 匡樹

- 出版者

- 日本認知科学会

- 雑誌

- 認知科学 (ISSN:13417924)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.4, pp.330-340, 2000-12-01 (Released:2008-10-03)

- 参考文献数

- 20

Paintings convey static information in two-dimensional form. Human beings have tried to express three-dimensional space on a two-dimensional plane using techniques such as perspective. Attempts have also been made to express changes over time in humans and nature on a static plane. This procedure also requires some techniques for embodiment of the movements in a static canvas.In this study, we examined the embodied movement in the famous painting “The Milkmaid” by Vermeer. The painting was reconstructed in the three-dimensional space, and the movement embodied in the painting (i.e., the milk flowing from the jug) was analyzed.The results of analysis showed that the jug held by the maid must be moving slightly for the milk be to flowing from the jug. This implies that a slight arm movement was embodied by Vermeer in the maid's gesture in the painting, which is contrary to past interpretation of the painting.

3 0 0 0 OA 都市の創造性と文化消費

- 著者

- 渡部 薫

- 出版者

- Japan Association for Cultural Economics

- 雑誌

- 文化経済学 (ISSN:13441442)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.4, pp.31-41, 2005-09-30 (Released:2009-12-08)

- 参考文献数

- 49

本稿は、都市の創造性の議論に対して、消費的視点の重要性を主張し、消費者の文化創造能力を切り口に文化消費と創造的環境の関係について考察を行った。消費者の文化創造能力は都市の文化空間において表現活動を中心にして発揮されるが、この能力が都市の創造的環境の形成に貢献するためには、文化空間において消費者の活動を創造的なものに方向付ける創造的な文化資本が備わっていることが一つの条件になる一方で、消費者の文化創造能力が生産する意味はこのような創造的な文化資本の維持・更新に寄与していることが示された。

3 0 0 0 OA 看護系女子学生の飲食物による1日の水分摂取量と排尿量に関する調査研究

- 著者

- 馬場 敦子 合田 典子 白井 喜代子 岡崎 愉加

- 出版者

- The Japanese Society of Nutrition and Dietetics

- 雑誌

- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.1, pp.19-25, 2001-02-01 (Released:2010-02-09)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 1

20歳代の看護系女子学生102人の飲食物からの水分摂取量を, 5月初旬~6月初めの1日間食事調査により調べた。調査日は, 発汗を自覚しない1日とした。102人中8人が, 食事調査日の1日尿量を測定した。調査を平日に行った学生は102人中56人 (55%), 休日は46人, 調査日に1人暮らしであった学生は80人 (78%), 家族と同居は22人, 生活活動強度Iであった学生は94人 (92%), IIは8人であった。102人の飲水回数は平均3.9回, 食事回数は間食を入れて平均3.5回で, 平日か休日か, 1人暮らしか家族と同居か, 生活活動強度IかIIか等による有意差はなかった。102人の飲食物からの合計水分摂取量の平均値は1,543mlで, 飲料から774ml, 食物から768mlとっていた。飲料そのものの摂取量は793mlで, そのうちの約半分を緑茶, ウーロン茶等でとっていた。1人暮らしの学生の飲食物からの合計水分摂取量は, 家族と同居の学生のそれよりも283ml少なかった。これは, 1人暮らしの学生の食物からの水分摂取量が256ml少なかったことによるもので, 主な原因は, 1人暮らしの学生の食品摂取重量が193g少なかったためであった。食物からの水分摂取量は, 食品摂取重量と最も強く正相関し, エネルギー及び栄養素摂取量とも正相関した。また, 102人の食品摂取重量の平均値は855g, エネルギー摂取量は, 1,462kcal, ナトリウムは144mEq (食塩相当量8.4g), カリウムは53mEq (2,072mg), カルシウムは507mg, リンは807mgであった。たんぱく質, カリウム及びビタミンCの摂取量の平均値は, 1人暮らしの学生のほうが, 家族と同居の学生よりも有意に少なかった。エネルギー及び栄養素摂取量は平日と休日及び生活活動強度IとIIで有意差はなかった。食品摂取重量, エネルギー及び栄養素摂取量は, いずれも平成9年国民栄養調査結果の同年代女子の成績に比べて少なめであったが, 第六次改定日本人の栄養所要量-食事摂取基準-との比較では, エネルギー摂取量がやや少なかった以外はほぼ同等であった。更に, 8人の1日尿量の平均値は1,338mlであった。1日尿量は, 飲料からの水分摂取量, リン, たんぱく質, カリウム等の摂取量及びカルシウム/リン比等と相関係数で, 約0.7~0.5の関係を有したが, 今回のサンプルサイズでは, いずれの項目も尿量と統計学的に有意の相関とは判定されなかった。なお, 8人の水分, エネルギー及び栄養素摂取量, 尿量の各平均値から, 1日の総水分出納を概算したところ, 排泄が供給を約450ml上回った。原因として, 食事調査での誤差, 不感蒸泄や糞便中への排泄量などの概算による誤差等が考えられた。

3 0 0 0 OA 特集③人間工学のための計測手法 第3部:心理計測と解析(6)

- 著者

- 三宅 晋司

- 出版者

- 一般社団法人 日本人間工学会

- 雑誌

- 人間工学 (ISSN:05494974)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.6, pp.391-398, 2015-12-20 (Released:2016-09-28)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 13

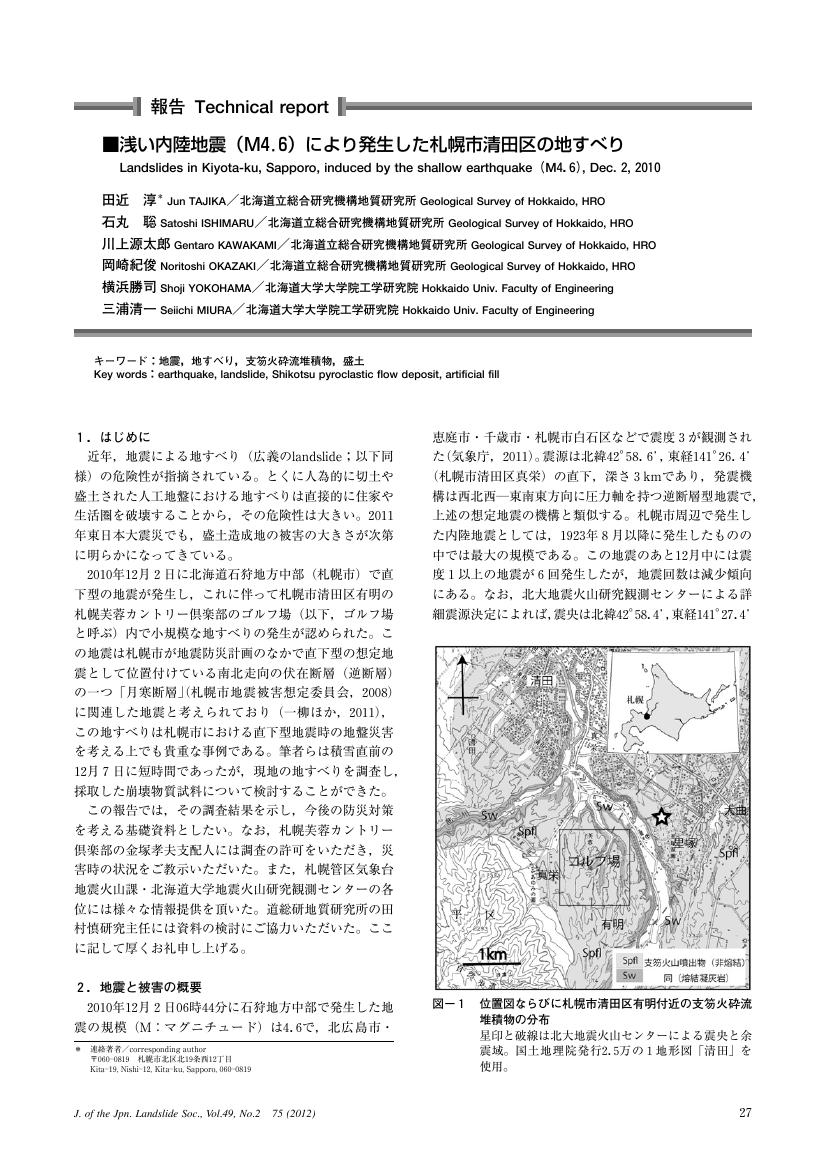

3 0 0 0 OA 浅い内陸地震 (M4. 6) により発生した札幌市清田区の地すべり

3 0 0 0 OA ダニは真空でも生存できた

- 著者

- 石垣 靖人 中村 有香

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.4, pp.258-260, 2015-03-20 (Released:2016-03-23)

- 参考文献数

- 8

3 0 0 0 OA 『人口学事典』の刊行について

- 著者

- 原 俊彦

- 出版者

- 日本人口学会

- 雑誌

- 人口学研究 (ISSN:03868311)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, pp.63-64, 2016 (Released:2017-11-16)

- 著者

- Julie A Damp Zolt Arany James D Fett Lori Blauwet Uri Elkayam

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- vol.82, no.10, pp.2689, 2018-09-25 (Released:2018-09-25)

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 4

3 0 0 0 OA Common Data Setに見るアメリカの大学情報の質保証

- 著者

- 山崎 慎一

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.3, pp.207-219, 2008 (Released:2008-06-01)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 1 1

大学全入時代を迎え,日本の大学は厳しい競争環境の下に置かれている。学生募集は,大学の生き残りに関わる重要な要素になっている。その中で,大学の提供する情報は,大学からの発信と同時に,大学のランキングやガイドブックという形で大学外からも発信され,その需要が飛躍的に高まっている。アメリカでは,10年以上前から,現在の日本のような状況になっている。その時,大学による大学ガイドへの情報提供に多くの不正が生じ,社会問題に発展している。本稿では,この問題を解決したCommon Data Set(CDS)に焦点を当てている。CDSは,主に大学ガイド出版社が,大学情報を収集するために用いる共通化された質問集と定義集である。その開発の背景と開発過程を明らかにし,大学情報の管理と質保証のあり方を述べている。

3 0 0 0 OA 情報メディア学会 第17回研究大会 開催報告

- 著者

- 情報メディア学会 第17回研究大会企画委員会

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.10, pp.520-522, 2018-10-01 (Released:2018-10-01)

3 0 0 0 OA 新生児・乳児の笑いの発達と進化

- 著者

- 松阪 崇久

- 出版者

- 日本笑い学会

- 雑誌

- 笑い学研究 (ISSN:21894132)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, pp.17-31, 2013-08-31 (Released:2017-07-21)

産まれたばかりの新生児は、睡眠中にときおり「自発的微笑」と呼ばれる笑顔に似た表情を見せる。ヒトの胎児や、チンパンジーの新生児にもこの表情が見られることがわかっている。本稿では、この自発的微笑にとくに注目しながら、新生児と乳児の笑いの発達と進化について論じた。前半で、ヒトとチンパンジーの自発的微笑と社会的微笑の発達過程についてまとめた。後半ではいくつかの末解明の問題に焦点を当てて考察し、今後の研究の課題と展望を示した。(1)自発的微笑は快の表出なのかどうか、(2)自発的微笑と社会的微笑は発達上どのような関係にあるのか、(3)自発的微笑はなぜ進化したのか(どのような機能を持つのか)という問題について考察した。さらに、チンパンジーとの比較を元に、見つめ合いのコミュニケーションの発達が、ヒトの笑いの表出と他者の笑いへの反応性に大きな変化をもたらした可能性があるということについて論じた。

3 0 0 0 OA 落語没頭体験尺度の作成

- 著者

- 野村 亮太

- 出版者

- 日本笑い学会

- 雑誌

- 笑い学研究 (ISSN:21894132)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, pp.32-43, 2013-08-31 (Released:2017-07-21)

健やかに楽しく生きるための資源として活用しやすい落語の楽しさを説明する観点として没頭体験に着目し,落語没頭体験尺度を作成した。17歳から23歳の高校生・大学生75名(男性48名,女性27名)を対象に調査を行い,信頼性・妥当性を検討した。噺の世界に入り込む主観的な感覚と五感の作用および生理的反応が生じる頻度について尋ねる21項目で構成された本尺度は高い内的整合性を示した。また,この尺度はメディアを視聴する場合よりも対面状況においてより没頭体験が生じやすいことを測定できることから,一定の妥当性が示された。なお,尺度得点に性差や年齢差は見られなかった。これを基に作成された10項目で構成され短時間で実施できる短縮版尺度は本尺度と同様の信頼性・妥当性を示すとともに,本尺度をよく予測できた。これらの結果は,落語鑑賞時の楽しさにみられる個人差とこれが心身の健康に与える効果という観点から議論された。

3 0 0 0 OA 食物および医薬品からのアルミニウム摂取と排泄

- 著者

- 松島 文子 飯塚 舜介

- 出版者

- The Japanese Society for Hygiene

- 雑誌

- 日本衛生学雑誌 (ISSN:00215082)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.2, pp.528-534, 2001-07-15 (Released:2009-02-17)

- 参考文献数

- 44

- 被引用文献数

- 5 7

We measured the aluminum contents in foods and pharmaceuticals, and the aluminum concentrations in urine by atomic absorption spectrophotometry with polarized Zeeman background correction to obtain the daily intake and excretion of aluminum. The daily urinary excretions of aluminum in healthy females were obtained after consuming sea algae, hizikia fusiforme, which has a high aluminum contents. Daily aluminum excretion did not increase after taking hizikia fusiforme. On the other hand, high aluminum excretions were observed after taking an analgesic/antipyretic with a high aluminum contents, compared with the usual daily aluminum excretion (p<0.001), and compared with after taking an analgesic/antipyretic with no aluminum (p<0.0001). We found that the daily urinary excretion of aluminum was not related to the total consumption of aluminum, but depended on the binding state of aluminum consumed.

- 著者

- 西澤 正己 孫 媛

- 出版者

- 情報知識学会

- 雑誌

- 情報知識学会誌 (ISSN:09171436)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.2, pp.121-126, 2018-05-26 (Released:2018-06-08)

- 参考文献数

- 11

我々はこれまで大学に関連したプレスリリースを調査しており、それが近年大幅に増加し、それに対応して新聞への掲載も増加していることがわかってきた。また、これまでに2012年の大学関連機関から発行されたプレスリリースの元になった学術論文のDOIを特定し、オルトメトリック指標を得ている。ここでは、さらに2013年、2014年のデータを加えて分析を行うが、ここではSTAP細胞に関する過熱報道があり分析に影響を及ぼしている。これらの影響を考慮し、プレスリリースされた原論文のオルトメトリックス指標、新聞掲載状況との関係等について年次変化を含め、分析、考察を行う。