2 0 0 0 OA 輸入鶏肉急増下における南九州ブロイラー養鶏地域の再編成

- 著者

- 後藤 拓也

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 地理学評論 Ser. A (ISSN:00167444)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.7, pp.369-393, 2001-07-01 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 33

選択的拡大部門における拠点開発的な産地形成論は,わが国の周辺地域に「周辺型食料生産基地」の形成を促した.輸入農産物の急増によって,これち周辺型食料生産基地が著しい再編成を迫られることが,既存研究でたびたび予測されてきた.こうした議論に対する実証的回答を得るべく本稿は,国際化による顕著な再編成がいち早く現れた南九州ブロイラー養鶏地域を事例に,その再編成メカニズムを検討したものである. 1973年り畜産危機以降も垂直的統合を維持した一部的総合商社は,南九州を解体品供給地域と位置づけ,南九州養鶏地域の肥大化を促進してきた.しかし,輸入鶏肉急増による解体品価格の下落で, 1990年以降の南九州養鶏地域は急速な再編成を迫られる.南九州のうち宮崎県では1990年以降,全国有数のプロイラー飼養過密地域である児湯地域が急速な衰退を呈するが,それを規定した三つの要因が地域レベルで確認された.それは(1)飼養過密性に起因する生産低下,(2)大手ブロイラー処理場による集鳥戦略の変化,(3)低収益性と施設資金償還に起因する児湯地域内236農家の顕著な対応分化であり,これらの複合的作用が地域的差異を伴う再編成を進行させたのである.その一方,養鶏地域形成を主導した総合商社は,再編成において必ずしも中心的役割を果たさなかった.このように,国際化による南九州養鶏地域の再編成は,輸入鶏肉にに因する解体品価格の下落が,地域レベルに内包されていた低生産性を顕在化させるという,複層的メカニズムとして解釈できる.っまり・周辺型食料生産基地の再編成は国際化によって一面的に起因されるのではなぐ,地域レベルにおける飼養過密性の問題と,それに対処せざるを得ない処理場による集鳥戦略の変化が,きわめて重要な役割を果たしたと指摘できる.

2 0 0 0 OA 論評:上村静著『宗教の倒錯―ユダヤ教・イエス・キリスト教』

- 著者

- 滝澤 武人

- 出版者

- 日本新約学会

- 雑誌

- 新約学研究 (ISSN:02869055)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, pp.63-67, 2009 (Released:2021-09-04)

2 0 0 0 OA エネルギー産生回路とエピジェネティックスを介した中鎖脂肪の代謝改善作用

- 著者

- 望月 和樹 木村 真由 川村 武蔵 針谷 夏代 合田 敏尚

- 出版者

- 公益社団法人 日本油化学会

- 雑誌

- オレオサイエンス (ISSN:13458949)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.8, pp.375-381, 2018 (Released:2019-09-02)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 2 2

中鎖脂肪(MCT)は,中鎖脂肪酸とグリセロールによって構成される。MCTは,小腸において脂肪酸に素早く分解され,その後長鎖脂肪と比較してエネルギー源として素早く代謝される。これは,MCTの消化吸収には胆汁によるミセル化のステップが必要ないことや,小腸で消化された中鎖脂肪酸は,中性脂肪に再合成されることなく,ミトコンドリアのβ酸化の律速ステップである脂肪酸とカルニチンとの結合が必要ないことによる。加えて,MCTを動物モデルに投与すると,β酸化,解糖系,クエン酸回路,電子伝達系,脂肪酸合成経路といったエネルギー代謝経路の遺伝子発現や酵素活性を増大することが明らかとなっている。また,MCTの摂取は,インスリン抵抗性や低栄養を有する動物モデルにおいて,インスリン作用を増大させることがわかっている。これらの結果は,MCTは,エネルギー源としてだけではなく,律速酵素の活性や発現を増大させることによって積極的にエネルギー代謝を活性化する作用を有することを示唆している。さらに,近年の研究によって,β-ヒドロキシ酪酸やクエン酸のようなMCTの代謝産物は,エピジェネティックメモリーの一つであるヒストンアセチル化修飾を増大させる能力を有することがわかってきた。我々は,中鎖脂肪酸であるカプリル酸は,小腸において脂肪や糖質の消化吸収関連遺伝子だけではなく,転写因子であるペルオキシソーム増殖因子活性化受容体やヒストンアセチル基転移酵素であるCBP/p300の遺伝子発現を増大させることを明らかにした。これらの研究成果は,MCTは,代謝関連遺伝子やヒストンアセチル化修飾を誘導する遺伝子の発現を増出させることによって,代謝や栄養素の消化吸収を増大しうることを示唆している。

- 著者

- 太田 経介 萬井 大規 坂野 康介 中城 雄一 森若 文雄 宮田 一弘

- 出版者

- 一般社団法人日本理学療法学会連合

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.3, pp.215-223, 2020 (Released:2020-06-19)

- 参考文献数

- 45

- 被引用文献数

- 1

【目的】脊髄小脳変性症の歩行重症度の評価に,Mini-Balance Evaluation SystemTest(以下,Mini-BESTest)とBerg Balance Scale(以下,BBS)が適応可能か検討すること,歩行自立度の判別精度を検討することとした。【方法】脊髄小脳変性症患者30 名を対象に,重症度分類を用いて3 群に分類した。Mini-BESTest とBBS の得点分布,および群間比較を行った。FIM 点数よりROC 曲線を用い歩行自立度の判別精度の検討とカットオフ値を算出した。【結果】Mini-BESTest とBBS は歩行重症化にしたがい低値を示した。Mini-BESTest とBBS はArea under the curve(以下,AUC),感度,特異度が高値であった。BBS は天井効果を認めた。【結論】Mini-BESTest は高いAUC,感度,特異度を有し,歩行自立度の判別精度に有用性の高い指標であることが示唆される。

2 0 0 0 OA 知識と懐疑、古代と近現代 ソクラテスとヒュームが自らの心の内に観察したもの

- 著者

- 金山 弥平

- 出版者

- 日本哲学会

- 雑誌

- 哲学 (ISSN:03873358)

- 巻号頁・発行日

- vol.2003, no.54, pp.71-91,239, 2003-04-01 (Released:2009-12-09)

Ancient and modern skepticism are said to be different in that (1) ancient skeptics attacked beliefs, while modern skeptics are challenging knowledge (justified true belief); (2) ancient skeptics considered it possible to live without beliefs, following 'appearances', while modern philosophers consider it impossible, as is typically represented by Hume's judgement; (3) ancient skeptics took skepticism to be the best way to attain happiness, while such a demand may be incredible to philosophers today. But are these differences really substantial? As to (1), the state of mind to which justified true belief corresponds in Greek philosophy is doxa (belief) rather than episteme (knowledge); modern skeptics may be regarded by ancient skeptics as challenging belief rather than knowledge. As to (2), when e.g. a car rushes toward them, Pyrrhonists and Humeans will both evade the car, with the processes in their minds being almost the same, and different only in names ('appearances' and 'beliefs'). However, there is at least one substantial difference: if ancient skeptics' claim in (3) is true, Pyrrhonists can lead a better life than Humeans, by following appearances of moral virtues and also suspending judgement about the sufferings their moral activities may cause to them. To Humeans, who hold that reason is the slave of the passions, Pyrrhonists' claim to achieve happiness by rationally suspending judgement may appear to be the result of neglecting observation. But the reason's power that enables men to lead a good life, in which ancient skeptics believed, was what Socrates actually observed in his own mind and handed down to posterity.

- 著者

- 西川 博美 中川 理

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.700, pp.1459-1468, 2014-06-30 (Released:2014-07-15)

This study clarifies the establishing processes by focusing on local towns. The roofed walkways were called Din-a-ka were established in 1900 by the Taiwan Building Regulation, which was an architectural regulation implemented under Japanese control. This regulation caused the spread of shop-houses with Din-a-ka. The townscapes were then constructed in the inner cities, one after another. On the other hand, Din-a-ka become widespread in local towns, following which the city planning committee was organized by the Government-General of Taiwan. City improvement projects were carried out across the entire island from 1910 onward. There was the change in a process of a spread. The project of city improvement on the early stage limited to establishing and extending of specific streets. But after around 1931, the planning of city improvement was required a plan and a system of sustained urban planning. Then the series of shop-houses constructed by the brick structure took place the reinforced concrete. According to morphological research of some representative examples, there were instances of voluntary town development by the administration and the inhabitants. Initially there were improvements in the construction of main streets within the city improvement projects, and the reconstruction of shop-houses along these streets. As time passed, projects were developed throughout the region. At that time, a mutual support organization was formed due to the necessity for backup reconstruction expenses. The characteristics of the town development were strengthened.

- 著者

- 大村 政男 溝口 元 サトウ タツヤ 渡邉 芳之

- 出版者

- 日本パーソナリティ心理学会

- 雑誌

- 日本パーソナリティ心理学会発表論文集 17 (ISSN:24332992)

- 巻号頁・発行日

- pp.18-19, 2008-11-15 (Released:2017-09-01)

2 0 0 0 OA 日本企業と掃除 ──5S活動生成と展開の歴史と手段重視型の経営──

- 著者

- 大森 信

- 出版者

- 日本経営学会

- 雑誌

- 日本経営学会誌 (ISSN:18820271)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, pp.27-39, 2019 (Released:2020-03-26)

- 参考文献数

- 29

This paper attempts to historically reveal why Japanese companies have long emphasized cleaning, sorting, and organizing activities. Simultaneously, we explained theoretical significances in Japanese companies' valuing these activities from a management perspective. We have studied the relevance of cleaning, sorting, and organizing in Japanese companies by retrospect, through older documents, articles, or companies' in-house publications. We have also described how Japanese companies have historically solved their problems through cleaning, sorting, and organizing in their growth processes or continuing their business when facing various business issues, as they rename such activities as either 3S or 5S. Specifically, we studied the history of Japanese companies as private companies were initiated, and had to compel large numbers of employees who lacked discipline to work diligently. These companies had to decrease expenses after a major economic depression, improve worksite safety after work accidents and deaths often occurred, and improve productivity under harsh international competition with European and American companies. This paper has demonstrated that Japanese companies' managerial perspectives have incorporated a means-based management, which values cleaning, sorting, and organizing as a social practice. This management perspective has focused on specific measures toward cleaning, sorting, and organizing; for example, companies may discover new goals to foster the means, or solve their problems by utilizing such means according to their economic situation or current trends. We illustrated a meansbased management perspective contrary to the dominant perspective, which involves deciding the goal first and subsequently choosing from various means to achieve it. These two concepts contrast one another, yet are neither mutually exclusive nor opposing; rather, we would point out they are mutually complementary. Under stable circumstances, in which purposes can be easily decided in advance, purpose-based management ―which is dominant today― would be more effective and efficient. However, means-based management, based on social practice beyond time or location, would be highly effective in critical situations, or under highly uncertain circumstances. We would like to highlight, in other words, the danger of over-emphasizing either purpose-based or meansbased management.

- 著者

- 川野 裕司 岡井 有佳

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.3, pp.616-623, 2023-10-25 (Released:2023-10-25)

- 参考文献数

- 8

地区の魅力を高めるというエリアマネジメントの目的のために、総合設計制度により生み出される公開空地の活用が求められる。しかし、公開空地の占用に関して、特段の法令上の定めはなく、自治体独自で運用されている。本研究の目的は、地域の活性化や賑わい創出を目的とした公開空地の占用の基準とエリアマネジメントにおける公開空地の活用実態を明らかにすることである。公開空地の目的を逸脱しない範囲内で、占用を可能にする基準を定める都市が増えており、公開空地の利活用が進んできている。公共性を有する占用主体による積極的な公開空地の活用を促進している都市もある。

2 0 0 0 OA 内なる鞭声 : 「五勺の酒」「批評の人間性」の中野重治

- 著者

- 竹内 栄美子

- 出版者

- 日本文学協会

- 雑誌

- 日本文学 (ISSN:03869903)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.8, pp.60-71, 1991-08-10 (Released:2017-08-01)

敗戦直後、「批評の人間性」などに見られる中野重治の罵声には両義的な響きがこもっている。「五勺の酒」の校長が「精神のよろめき」と綴らざるを得なかった敗戦日本の有様を中野は嘆き、しかし嘆きのままには済ませずに我が身を駆り立てていった。返事の書かれずにしまった「五勺の酒」は校長の憐愍や悲憤の込められた往信のみのモノローグのようでありながら、自らを鞭打つ声として作家の内部でダイアローグを成立させている。

2 0 0 0 OA 後腹膜鏡下ドナー腎採取術における腎採取側別の検討

- 著者

- 蔦原 宏一 栗林 宗平 山道 岳 川村 正隆 中野 剛佑 岸本 望 谷川 剛 今村 亮一 高尾 徹也 山口 誓司

- 出版者

- 日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会

- 雑誌

- Japanese Journal of Endourology (ISSN:21861889)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.1, pp.97-100, 2016 (Released:2016-06-10)

- 参考文献数

- 10

鏡視下ドナー腎採取術においては左腎の方が右腎より血管長の確保が容易であることから,左側の腎採取が選択される場合が多い.手術成績について採取側別に比較検討した. 対象は2003年1月から2014年6月までに当科で後腹膜鏡下ドナー腎採取術を施行した98例を対象とした.右腎採取は26例(26.5%)であった.手術時間,出血量,温阻血時間など各因子について検討した. 手術時間は左257.5(182-506)分,右256(196-374)分,温阻血時間は左150(60-330)秒,右204(120-393)秒,総阻血時間は左120(69-637)分,右104(60-183)分であった.温阻血時間については右腎採取において有意な延長を認めたが,総阻血時間については逆に左腎採取において有意に長かった. 左腎採取に比べ右腎採取では温阻血時間の延長を認めたが,総阻血時間については右腎採取で短く手術成績は両側とも遜色ないものと考えられた.

2 0 0 0 OA D51型機関車の8番片開き分岐器通過について

- 著者

- 小野 一良

- 出版者

- Japan Society of Civil Engineers

- 雑誌

- 土木学会論文集 (ISSN:00471798)

- 巻号頁・発行日

- vol.1959, no.62, pp.56-65, 1959-05-15 (Released:2010-08-24)

- 参考文献数

- 11

D51型機関車が8番片開き分岐器の分岐線を通過するときに機関車の各車軸のかたより, 分岐線または基本レールが受ける横圧力その他について計算ならびに測定を行つた。この結果を用いて機関車の乗り上り脱線に対する安全度ならびに分岐器の構造上の強度を検討し, またこの対策を論じた。

2 0 0 0 OA 戦後女性ファッション誌の興隆と衰退

- 著者

- 中川 麻子

- 出版者

- 一般社団法人 日本デザイン学会

- 雑誌

- デザイン学研究特集号 (ISSN:09196803)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.1, pp.14-23, 2023-08-31 (Released:2023-10-28)

- 参考文献数

- 7

2 0 0 0 OA ファッション・メディアとしてのSNS 買いものに組み込まれていくユーザー間の情報共有

- 著者

- 藤嶋 陽子

- 出版者

- 一般社団法人 日本デザイン学会

- 雑誌

- デザイン学研究特集号 (ISSN:09196803)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.1, pp.58-67, 2023-08-31 (Released:2023-10-28)

2 0 0 0 OA ナットクラッカー症候群(左腎静脈捕捉症候群)に対する左腎静脈転位術の手術経験

- 著者

- 石橋 宏之 太田 敬 杉本 郁夫 竹内 典之 永田 昌久 本多 靖明

- 出版者

- 日本静脈学会

- 雑誌

- 静脈学 (ISSN:09157395)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.3, pp.217-222, 2002 (Released:2022-06-11)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 2

ナットクラッカー症候群(左腎静脈捕捉症候群)は,左腎静脈が上腸間膜動脈と大動脈との間で圧迫され,左腎静脈還流障害から血尿,腰痛などを呈する疾患である.症例1:24歳,男.15歳時から肉眼的血尿と左側腰痛を認めた.貧血はなく,腎機能は正常であった.上腸間膜動脈-大動脈間距離は4mm,左腎静脈-下大静脈圧較差は6.8cmH2Oであった.症例2:16歳,男.11歳時から肉眼的血尿を認めた.軽度貧血があったが,腎機能は正常であった.上腸間膜動脈-大動脈距離は6mm,左腎静脈-下大静脈圧較差は5.4cmH2Oであった.いずれも左腎静脈転位術を行った.症例1は症状が消失した.症例2は吻合部が閉塞したが,保存的治療により軽快した.左腎静脈転位術は,左腎静脈が下大静脈に流入する部位を切離し,大動脈-上腸間膜動脈間距離が広い尾側に再吻合するものである.侵襲も少なく,確実な術式であるが,2例目が閉塞したのは反省すべき点であった.

- 著者

- 金子 真之 大内 紀知

- 出版者

- 一般社団法人 経営情報学会

- 雑誌

- 経営情報学会 全国研究発表大会要旨集 2015年秋季全国研究発表大会

- 巻号頁・発行日

- pp.164-167, 2015 (Released:2016-01-29)

ネットワーク効果が働く製品では、市場シェアの獲得が競争優位性の構築につながるため、ある企業が一度高い市場シェアを獲得すると、他社がその市場でシェアを獲得することが困難となる。しかし、近年、ネットワーク効果が働く典型的な製品であり、これまでMicrosoft社が圧倒的な市場シェアを有していたOS市場において、Apple社のOSが急増するという注目すべき事象が見られる。本研究では、スマートフォン市場とタブレット型端末市場におけるApple社の市場シェアの高さに着目し、それらの市場からのネットワーク効果がOS市場における消費者の購買意思決定行動に与える影響を明らかにする。

2 0 0 0 OA 潰瘍性大腸炎の長期経過

- 著者

- 松井 敏幸 飯田 三雄 末兼 浩史 富永 雅也 八尾 恒良 櫻井 俊弘 瀬尾 充 岡田 光男 野見山 祐次 渕上 忠彦 中野 元 吉永 一彦

- 出版者

- 一般財団法人 日本消化器病学会

- 雑誌

- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)

- 巻号頁・発行日

- vol.90, no.2, pp.134-143, 1993 (Released:2007-12-26)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 6

潰瘍性大腸炎症例のうち10年以上経過例124例の長期予後を分析した. 最近数年間の臨床経過より長期予後を良好, 中等, 不良の3段階に分けると, その比率は約2:1:1であった. 初発時より経年的に活動年を有する頻度をみると, 次第に減少する傾向が観察され, 長期予後3群別にみると, 3群間に有意差がみられた. また初回治療前未治療期間の長いこと, 初発時重症度が重いこと, および高齢発症は予後不良の因子であった. 手術例は26例 (21.0%) あり, 発症10年後の累積手術率は16.5%で, 10年以後も手術率は上昇した. 悪性腫瘍併発例は3例, 異型上皮巣併発例は1例にみられた. 死亡例は6例であった. 累積生存率は期待生存率と有意差がなかった.

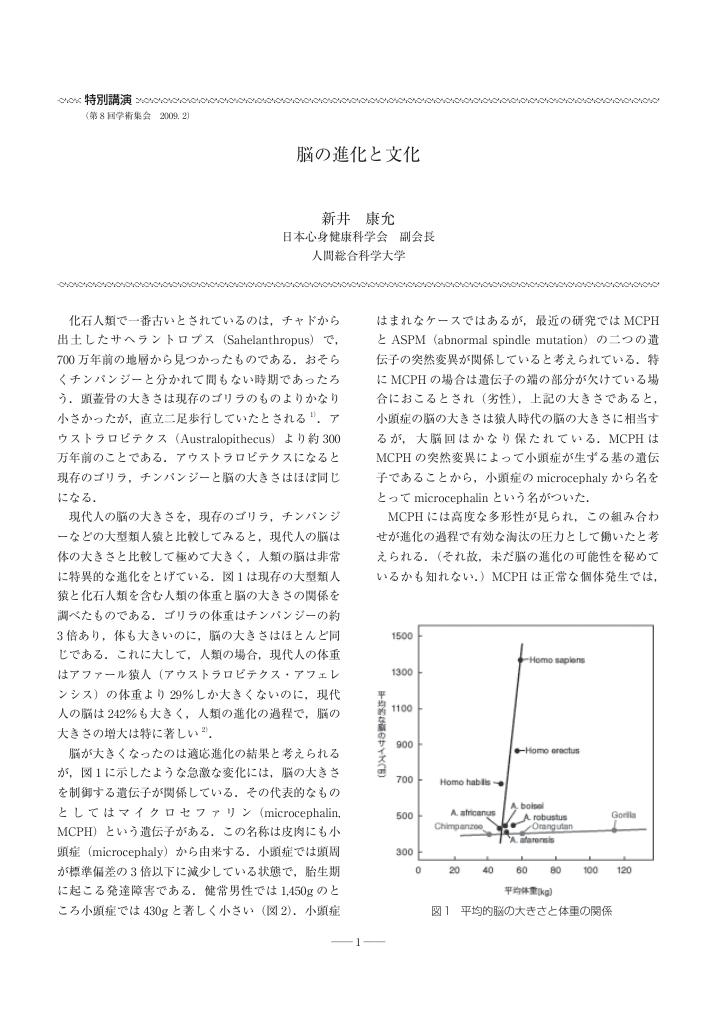

2 0 0 0 OA 脳の進化と文化

- 著者

- 新井 康允

- 出版者

- 日本心身健康科学会

- 雑誌

- 心身健康科学 (ISSN:18826881)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.2, pp.61-63, 2009-09-10 (Released:2010-11-19)

- 参考文献数

- 7

2 0 0 0 OA 8.インターフェロンα治療と甲状腺機能異常

- 著者

- 岡村 建 佐藤 薫 藤島 正敏

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.86, no.7, pp.1175-1179, 1997-07-10 (Released:2008-06-12)

- 参考文献数

- 5

自己免疫性甲状腺疾患の素因をもつ症例は,インターフェロンα投与により橋本病の分娩後甲状腺機能異常に類似した病態を高頻度に示す.これは複雑な免疫修飾作用によるものと考えられる.抗TSH受容体抗体も一過性に検出され,バセドウ病や橋本病などの臨床像の発現が,サイトカインによって影響されることが示唆される.

2 0 0 0 OA 書評

- 著者

- 金信 泰造 笹渕 祥一 示野 信一

- 出版者

- 一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 数学 (ISSN:0039470X)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.3, pp.326-335, 1997-07-30 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 13