2 0 0 0 OA ワイル半金属とは

- 著者

- 野村 健太郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本表面科学会

- 雑誌

- 表面科学 (ISSN:03885321)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.12, pp.625-630, 2016-12-10 (Released:2016-12-23)

- 参考文献数

- 38

Recent developments in the research field of Dirac and Weyl semimetals are reviewed. We introduce Weyl semimetal which has linear energy dispersion and nontrivial topology in the band structure. One of characteristic phenomena is negative magnetoresistance, which stems from three-dimensional linear dispersion. Another characteristic phenomenon is the anomalous Hall effect which occurs in Weyl semimetals with magnetic order. Fermi arc states appear as surface states localized at the boundary. Type II Weyl semimetals are also argued.

2 0 0 0 OA 音波による全身振動刺激が高齢者の気分,自律神経系機能,脳機能に及ぼす影響について

- 著者

- 崔 元哲 水上 勝義

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年医学会

- 雑誌

- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.4, pp.441-449, 2020-10-25 (Released:2020-12-01)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 5

目的:高齢者の心身の健康増進に運動が奨励されているが,運動実施が困難な高齢者も少なくない.音波による全身振動刺激(Sonic Wave Vibration,以下SWVと略す)は,振動板の上で一定時間立位を保持することで,歩行や下肢筋力への効果が報告されている.本研究は,SWVの気分,認知機能,自律神経機能,安静時エネルギー消費量に対する効果を明らかにすることを目的とした.方法:24名の後期高齢者(平均年齢88.0±5.0歳)をSWV実施群と対照群に無作為割り付けし,SWV群は1日10分,週5日,2カ月間SWVを実施し,測定結果を対照群と比較した.結果:SWV直後に,二次元気分尺度において,安定度・快適度は有意に上昇し,同時に測定した心拍変動では副交感神経活動の指標が有意に上昇し,交感神経活動の指標が有意に低下した.また安静時エネルギー消費量は有意に増加した.2カ月後SWV群は,ストループBの遂行時間が有意に短縮し処理速度の向上が認められた.またストループ課題実施時の酸素化ヘモグロビン濃度と総ヘモグロビン濃度はSWV群に有意に上昇した.期間中特に有害事象は認めなかった.結論:SWVは高齢者に安全に実施可能なこと,実施直後に気分やストレス改善効果が得られること,継続的に実施することで認知機能や脳機能に影響する可能性が示唆された.

2 0 0 0 OA 機械で操作される人工の指とそのマテリアルズハンドリングへの応用

- 著者

- 山下 忠

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.6, pp.429-439, 1964-06-10 (Released:2011-05-24)

- 参考文献数

- 17

Recently the artificial hands have been investigated from various viewpoints and some hardwares have been presented. Compared these hands with natural hands, they are extremely lackingin degrees of freedom of the motion, and they can not do dexterous works. The author has made amodel of mechanical fingers having many degrees of freedom in order to investigate the possibilityof making highly efficient mechanical fingers.The model made by the author has three fingers, which correspond to the thumb, index fingerand middle finger respectively. Each finger has three degrees of freedom, consequently, there arenine degrees of freedom, and these nine joints can be moved independently by compressed air. Eachjoint has sense organ which detects the angular displacement of a joint.Manipulators are worked by human operators, but this model can be worked automatically according to predetermined programs without aids of men. As an example the rotation of a graspedobject by sequentially changing grasping fingers is performed, such a complicated work can not be, done by other artificial hands which have been made till now.These artificial fingers possessing advanced functions may be used as powerful control organsof materials handling, which is contained almost every industrial process. However, actual applications of mechanical fingers to industrial processes have many difficult problems, the largest problemmay be the pattern recognition.

2 0 0 0 OA 競馬で大儲けする方法 : 菊池寛『日本競馬読本』とその周辺(<特集>文学の経済学)

- 著者

- 吉田 司雄

- 出版者

- 日本文学協会

- 雑誌

- 日本文学 (ISSN:03869903)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.11, pp.54-68, 1999-11-10 (Released:2017-08-01)

菊池寛の『日本競馬読本』は、馬の血統、記録を研究する大切さを語ることで競馬を「ばくち打」の所業と峻別する一方、「情報信ずべし、然も亦信ずべからず」との名言をもって、勝ち負けを不可知的な領域に置いた。『日本競馬読本』刊行と同じ昭和一一年に結成された日本競馬会は、政府の言論統制を受ける形で一六年に機関誌「優駿」を創刊。多くの文学者の言説が競馬の文化的・不可知的側面を補完するようになった時期、中河與一「愛戀無限」や片岡鉄兵「朱と緑」においては、競馬の偶然性が物語の進行を円滑にすすめるための経済的原理として導入されていた。

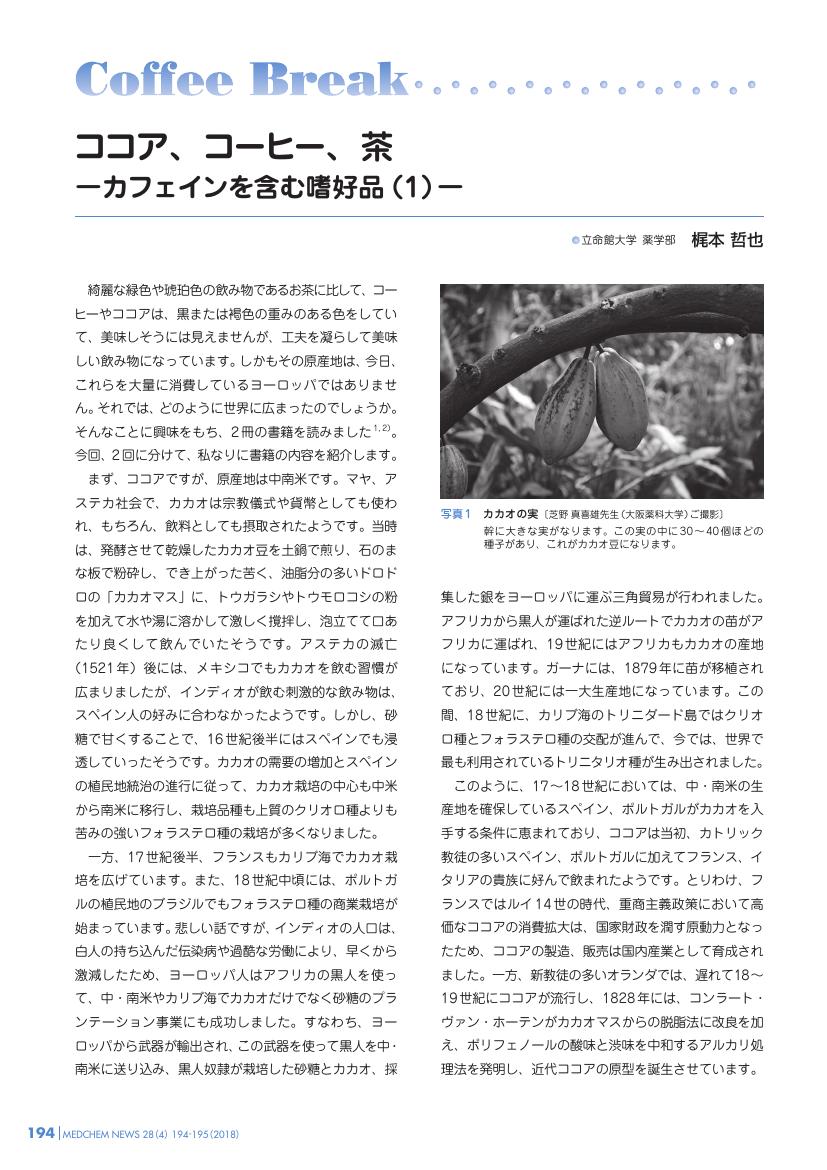

2 0 0 0 OA ココア、コーヒー、茶―カフェインを含む嗜好品(1)―

- 著者

- 梶本 哲也

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- MEDCHEM NEWS (ISSN:24328618)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.4, pp.194-195, 2018-11-01 (Released:2020-05-01)

- 参考文献数

- 2

2 0 0 0 OA ココア、コーヒー、茶—カフェインを含む嗜好品(2)—

- 著者

- 梶本 哲也

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- MEDCHEM NEWS (ISSN:24328618)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.2, pp.92-93, 2019-05-01 (Released:2021-02-06)

- 参考文献数

- 1

2 0 0 0 OA ランジトレーニングが剣道選手の打突動作に及ぼす影響

- 著者

- 椿 武 前阪 茂樹 下川 美佳 竹中 健太郎 前田 明

- 出版者

- 日本武道学会

- 雑誌

- 武道学研究 (ISSN:02879700)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.3, pp.157-165, 2017-03-31 (Released:2018-03-12)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 1

The purpose of this study was to investigate the effect of lunge training on the striking ability of kendo players. Twelve university kendo players were assigned to either a training (n=6) or a control (n=6) group. The subjects in the training group performed lunge training three times a week for four weeks. After this training period, the pull-speed of the left leg during striking (p<0.01), the forward step distance of the right foot, maximal ground reaction force, maximal leg extension power, and the greatest leg split distance (p<0.05) all increased significantly in the training group. This study demonstrated that lunge training was effective in increasing the striking ability (i.e. increasing the pull-speed of the left leg after a strike) of kendo players.

2 0 0 0 OA 乳幼児における韻律の知覚と産出の発達(<特集>日本語アクセントの獲得・習得研究)

- 著者

- 梶川 祥世

- 出版者

- 日本音声学会

- 雑誌

- 音声研究 (ISSN:13428675)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.3, pp.48-54, 2007-12-30 (Released:2017-08-31)

Infants begin to learn various features of their native language before they speak. Prosody is one of those features that infants learn at a very early developmental stage and plays an important role in language acquisition. This paper reviews previous developmental studies on prosody perception and production, and discusses future subjects. The role of prosody is first described in language discrimination, speech discrimination, and word segmentation from fluent speech. The paper follows by focusing on acquisition of stress accent in English and pitch accent in Japanese.

2 0 0 0 OA エージェント・ベース・シミュレーションを用いた経営組織研究

- 著者

- 稲水 伸行

- 出版者

- 特定非営利活動法人 組織学会

- 雑誌

- 組織科学 (ISSN:02869713)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.4, pp.33-43, 2021-06-20 (Released:2021-07-15)

- 参考文献数

- 27

本稿ではまず,理論の精緻化に長けた方法としてシミュレーションがあること,特にエージェント・ベース・シミュレーションはミクロとマクロを行き来する特徴を持つことを指摘する.また,シミュレーションが,事例研究やサーベイ調査,実験等の他の手法と相互補完的であるとし,これらの手法を組み合わせた研究事例を紹介する.最後に,シミュレーションを用いた経営組織研究に踏み出すための一歩として何が考えられるかを述べる.

2 0 0 0 OA 経絡経穴とその周囲構造物との位置関係に関する解剖学的研究

- 著者

- 郡 拓也 東條 正典 藤井 亮輔 野口 栄太郎 坂本 裕和 秋田 恵一

- 出版者

- 社団法人 全日本鍼灸学会

- 雑誌

- 全日本鍼灸学会雑誌 (ISSN:02859955)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.5, pp.811-818, 2010 (Released:2011-05-25)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 1 3

【目的】WHOにより標準経穴部位(361穴, 2006)の合意が成され、 それに伴って秩辺の取穴場所の変更が行われた。 新旧両秩辺とその周囲構造物との位置関係および腰痛に対する治療部位としての坐骨神経への刺鍼点について検討した。 【方法】東京医科歯科大学解剖学実習体3体6側を使用した。 殿部および大腿後面における太陽膀胱経に、 WHOの取穴方法に従って刺鍼を施し、 その部位を中心とした局所解剖を行った。 【結果】1.新秩辺(WHO, 2006)は、 後大腿皮神経、 下殿神経・動脈、 坐骨神経が出現する梨状筋下孔の近傍に位置した。 2.旧秩辺は上殿神経・動脈が出現する梨状筋上孔の近傍に位置した。 3.殿部および大腿後面での坐骨神経への刺鍼部位として、 (1)坐骨神経形成根部、 (2)梨状筋下孔、 (3)仙尾連結と大転子を結ぶ線上の外側1/3点、 (4)坐骨結節と大転子を結ぶ線上の中点、 (5)承扶の約1cm外側の地点、 (6)殷門の外側、 大腿二頭筋筋腹の内側半部、 が挙げられた。 【結論】1. 新旧両秩辺とも殿部および大腿後面にとって重要な神経・血管の近傍に位置し、 種々の病的症状に対する有効な刺鍼部位と考えられる。 2. 殿部および大腿後面での坐骨神経に対する刺鍼部位として、 走行経路より6カ所が示唆された。

2 0 0 0 OA 「偽名」における秘密、あるいは剽窃としての文学をめぐる考察

- 著者

- 森川 香織

- 出版者

- 日本イスパニヤ学会

- 雑誌

- HISPANICA / HISPÁNICA (ISSN:09107789)

- 巻号頁・発行日

- vol.2015, no.59, pp.85-104, 2015 (Released:2016-05-10)

- 参考文献数

- 32

1975年に出版されたリカルド・ピグリア(Ricardo Piglia, 1940-)の選集『偽名』(Nombre falso)には「ロベルト・アルルトへのオマージュ」(“ Homenaje a Roberto Arlt ”)と題される中編小説が収められている。2002年の改訂版において、この題名は目次上から消え、「偽名」(“ Nombre falso ”)と改題された物語の副題としてのみ残されることになった。2002年版におけるタイトルの変更理由は明らかではないが、失われた“アルルト”の遺稿をめぐるこの物語に隠された“秘密”が、改訂後のタイトルと深く関わっているのは事実である。本稿では、ピグリア作品における“秘密”の機能を考察するとともに、本作において二重の仕掛けで隠されたそれを読み解くことにより、「偽名」というタイトル、および作品自体の意味にアプローチを試みている。結果として、“ロベルト・アルルト”の名前の裏に潜む複数の作家たちの影が浮き彫りになると同時に、本作が他者のテクストの書き換え、すなわち剽窃の伝統をもつアルゼンチン文学への省察から生まれた作品であることが明らかになるであろう。

2 0 0 0 OA 宗教と法をめぐる法文化比較 天皇制とオウム真理教を手がかりに

- 著者

- 角田 猛之

- 出版者

- 日本法哲学会

- 雑誌

- 法哲学年報 (ISSN:03872890)

- 巻号頁・発行日

- vol.2002, pp.59-70, 2003-10-20 (Released:2008-11-17)

- 参考文献数

- 9

2 0 0 0 OA 石田光規著『つながりづくりの隘路――地域社会は再生するのか』

- 著者

- 若林 幹夫

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.3, pp.344-345, 2016 (Released:2017-12-31)

2 0 0 0 OA 水素燃料としての液化アンモニアの利用について

- 著者

- 杉山 幹雄

- 出版者

- 日本海水学会

- 雑誌

- 日本海水学会誌 (ISSN:03694550)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.4, pp.434-436, 2004 (Released:2013-02-19)

- 著者

- Subrata Pramanik Arne Kutzner Klaus Heese

- 出版者

- International Research and Cooperation Association for Bio & Socio-Sciences Advancement

- 雑誌

- BioScience Trends (ISSN:18817815)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.2, pp.169-178, 2017-04-30 (Released:2017-05-23)

- 参考文献数

- 71

- 被引用文献数

- 1

In the present study, we determine comprehensive molecular phylogenetic relationships of the novel myelin-associated neurite-outgrowth inhibitor (MANI) gene across the entire eukaryotic lineage. Combined computational genomic and proteomic sequence analyses revealed MANI as one of the two members of the novel family with sequence similarity 168 member (FAM168) genes, consisting of FAM168A and FAM168B, having distinct genetic differences that illustrate diversification in its biological function and genetic taxonomy across the phylogenetic tree. Phylogenetic analyses based on coding sequences of these FAM168 genes revealed that they are paralogs and that the earliest emergence of these genes occurred in jawed vertebrates such as Callorhinchus milii. Surprisingly, these two genes are absent in other chordates that have a notochord at some stage in their lives, such as branchiostoma and tunicates. In the context of phylogenetic relationships among eukaryotic species, our results demonstrate the presence of FAM168 orthologs in vertebrates ranging from Callorhinchus milii to Homo sapiens, displaying distinct taxonomic clusters, comprised of fish, amphibians, reptiles, birds, and mammals. Analyses of individual FAM168 exons in our sample provide new insights into the molecular relationships between FAM168A and FAM168B (MANI) on the one hand and livebearing and egg-laying mammals on the other hand, demonstrating that a distinctive intermediate exon 4, comprised of 27 nucleotides, appears suddenly only in FAM168A and there in the livebearing mammals only but is absent from all other species including the egg-laying mammals.

2 0 0 0 OA 心肺蘇生術のスキル保持に必要な学習頻度と関係因子の検討

- 著者

- 中木村 和彦 佐伯 仁 佐伯 真理子 白澤 由美子 中野 智子

- 出版者

- 日本蘇生学会

- 雑誌

- 蘇生 (ISSN:02884348)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.1, pp.1-6, 2021-04-26 (Released:2021-05-10)

- 参考文献数

- 10

36名を,4,6,12ヶ月の3群に分け,一次救命処置(BLS)講習受講後,傷病者の虚脱発見から心肺蘇生とAEDによるショックまでの時間(BLS時間)と50回連続の胸骨圧迫の質の適切性を調べた。初回講習後,4,6ヶ月群は,それぞれ4,6ヶ月間隔で,スキル保持の評価と簡単な講習を行い,12ヶ月後に全群スキル保持の程度を調べた。 12ヶ月後の胸骨圧迫の質に群間差はなかったが,BLS時間は,12ヶ月群が他の2群よりも有意に長かった。4ヶ月群ではBLS時間に有意な経時変化を認めなかったが,6と12ヶ月群のBLS時間は1年後有意に延長した。 BLSのスキル保持には4ヶ月ごとに講習を受ける必要がある。キーワード:心肺蘇生術,一次救命処置,反復講習,スキル保持,胸骨圧迫

2 0 0 0 OA 蛇蝎や毒草をも薬と成す―薬毒同源

- 著者

- 船山 信次

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.5, pp.220-223, 2017-05-20 (Released:2017-11-01)

- 参考文献数

- 11

毒と薬の区別はない。ただ,ある生物活性物質を使った結果がうるわしい場合,私たちはそのものを薬と呼び,うるわしくない場合には毒と称するだけである。一方,私たちが恐れるものに蛇蝎(ヘビとサソリ)や毒草があるが,ヒトはこれらすら薬として生き延びているのであるから,その知恵としたたかさはたいしたものである。

- 著者

- 一小路 武安 勝又 壮太郎

- 出版者

- 特定非営利活動法人 組織学会

- 雑誌

- 組織科学 (ISSN:02869713)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.3, pp.33-46, 2016-03-20 (Released:2016-08-29)

- 参考文献数

- 60

- 被引用文献数

- 3

本研究ではまず,消費者の消費のほかに,(情報)伝達,創造,(創造)支援という3つの活動からなる発信行動に注目し,消費を含めた4つの活動を先行研究から整理する.そのうえで,インターネット上の投稿動画を中心にマンガも対象とした調査から,それぞれの活動の関係性を,分野横断性を確認する活動要因,当該分野における活動要因,より一般的な活動要因の異質性から明らかにした.

2 0 0 0 OA 関野克の登呂遺跡住居復原案の形成過程と「復元」の基本方針

- 著者

- 青柳 憲昌

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.654, pp.2073-2080, 2010-08-30 (Released:2010-10-08)

The design for the reconstruction of the primitive dwellings at the remains of Toro was entrusted to Masaru Sekino who had been got involved with this nationally monumental research project from the beginning when the site was discoverd in 1943. In the process of making an “ideal” form of the dwellings, Sekino focused on giving a reasonable structural system to the image of ancient dwellings shown in archaeological relics, which was based on his architectural thought relating to the concept of design(style) and technology. In order to recreate the original design, as a consequence, original building technique, such as construction process, details of joints of structural members, and especially its structural system, was deliberately and eagerly recreated grounded on inevitably scarce academic evidences that was to be completed with his “imaginary restoration,” although adding structural reinforcement in the back or anti-deterioriation devices due to the actual demands as a contemporary construction.