154 0 0 0 OA 重症患者リハビリテーション診療ガイドライン2023

- 著者

- 卯野木 健 林田 敬 河合 佑亮 對東 俊介 安藤 守秀 飯田 有輝 笠井 史人 川崎 達也 神津 玲 近藤 豊 齊藤 正和 櫻本 秀明 佐々木 信幸 佐浦 隆一 中村 謙介 大内 玲 岡本 菜子 岡村 正嗣 栗原 知己 栗山 明 松石 雄二朗 山本 憲督 吉廣 尚大 矢坂 泰介 安部 諒 飯塚 崇仁 井上 拓保 内山 侑紀 遠藤 聡 大倉 和貴 太田 浩平 大塚 貴久 岡田 大輔 小幡 賢吾 片山 雪子 金田 直樹 北山 未央 喜納 俊介 草葉 隆一 桑原 政成 笹沼 直樹 高橋 正浩 髙山 千尋 田代 尚範 立野 淳子 田村 貴彦 田本 光拡 土谷 飛鳥 堤 悠介 長門 直 成田 知大 名和 智裕 野々山 忠芳 花田 匡利 平川 功太郎 牧野 晃子 正木 宏享 松木 良介 松嶋 真哉 松田 航 宮城島 沙織 諸見里 勝 柳 尚弥 山内 康太 山下 遊平 山本 夏啓 劉 啓文 若林 侑起 渡辺 伸一 米倉 寛 中西 信人 高橋 哲也 西田 修 日本集中治療医学会集中治療早期リハビリテーション委員会

- 出版者

- 一般社団法人 日本集中治療医学会

- 雑誌

- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.Supplement2, pp.S905-S972, 2023 (Released:2023-12-10)

重症患者に対する標準化された質の高いリハビリテーションの提供は,取り組むべき重要課題である。日本集中治療医学会では,2017年に「集中治療における早期リハビリテーション ―根拠に基づくエキスパートコンセンサス―」を発行したが,系統的にエビデンスを評価したものではなく,あくまでも専門家のコンセンサスに基づくものであった。そこで,日本集中治療医学会では,質が高く,かつ,医療従事者が理解しやすく,その意思決定に資することを目的に,システマティックレビューおよびGRADE(grading of recommendations, assessment, development and evaluation)アプローチを用いた診療ガイドラインを作成した。 重症患者に対するリハビリテーションに特化し,かつ,GRADEアプローチを用いた診療ガイドラインとしては,世界初の試みである。本ガイドラインは日本集中治療医学会集中治療早期リハビリテーション委員会を核に,ワーキンググループ,システマティックレビュー班,アカデミックガイドライン推進班から構成された診療ガイドライン作成グループの合計73名からなるメンバーで作成した。リハビリテーションでは多職種連携が非常に重要であることはいうまでもない。本ガイドラインも多職種,かつ多様な専門分野を持つ医師や医療従事者,ICU患者経験者を含む多くのメンバーが作成に寄与した。 本ガイドラインでは,グループメンバーによる議論に基づいて,8領域を注目すべき臨床重要領域とした。その上で,各領域から重要な14の臨床疑問(clinical question, CQ)を作成した。 パブリックコメントの募集を計2回行い,CQに対する回答としては,10のGRADEによる推奨,4つの背景疑問の解説が示された。また,CQごとに情報を視覚的診療フローとして作成し,各CQの位置付けがわかりやすいように配慮した。多職種が関与する重症患者に対するリハビリテーションにおいて,本ガイドラインが活用されることを期待する。

154 0 0 0 OA Observations on the Flora of Japan

- 著者

- T. Makino

- 出版者

- The Botanical Society of Japan

- 雑誌

- 植物学雑誌 (ISSN:0006808X)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.265, pp.en11-en23, 1909 (Released:2007-04-05)

- 被引用文献数

- 1 1

154 0 0 0 OA 学術論文の構造型とその分布 ――人文科学・社会科学・工学270論文を対象に――

- 著者

- 佐藤 勢紀子 大島 弥生 二通 信子 山本 富美子 因 京子 山路 奈保子

- 出版者

- 公益社団法人 日本語教育学会

- 雑誌

- 日本語教育 (ISSN:03894037)

- 巻号頁・発行日

- vol.154, pp.85-99, 2013 (Released:2017-02-17)

- 参考文献数

- 12

人文科学,社会科学,工学の3領域9分野14学会誌合計270編の日本語学術論文を対象に,15の構成要素を設定して中間章の構造分析を行った。その結果,《実験/調査型》,《資料分析型》,《理論型》,《複合型》の4つの基本類型とその下位分類としての11の構造型が抽出された。これらの構造型の分野別の分布状況を調べたところ,工学領域では典型的なIMRAD形式を持つ《実験/調査型》が圧倒的であり,一部に《理論型》が存在することが確認された。一方,人文科学・社会科学の領域では,多様な構造型が混在する傾向が見られた。これらの領域では《資料分析型》が共通して認められたが,その出現率には分野によって大きな差があり,一部の分野では《実験/調査型》が優勢であった。論文の構造型は分野によって決まる場合もあるが,むしろ研究主題や研究方法に応じて選定されるものであり,留学生の論文作成・論文読解の支援を行う際にその点に留意する必要がある。

154 0 0 0 OA バイオミメティクスのすゝめ

- 著者

- 下澤 楯夫

- 出版者

- 日本比較生理生化学会

- 雑誌

- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.3, pp.98-107, 2016-09-29 (Released:2016-10-17)

- 参考文献数

- 28

生物の生きる仕組みの動作原理をヒトの技術へ転化するバイオミメティクスを紹介する。生物の機能の全ては,特定の構造に裏付けられている。生きる仕組みの理解を目指す生理学では,「構造の無い機能は幽霊,機能の無い構造は死体」である。生物は全ての機能的(適応的)構造を,極ありふれた元素のみから作る。コガネムシが金の原子を1個も使わずに常温常圧で金色の鞘翅を作り上げる能力は,技術と呼ぶにふさわしい。ガルバーニが,金属との接触でカエルの筋肉が攣縮する仕組みを追い求めたことが,電池の発明を惹き起こして世界を一変させた。パソコンでクリックした際に動作するシュミットトリガー回路は,イカの巨大神経軸索のパルス発生機構に由来し,現実の世界経済を支えている。サカナの眼のレンズは単に球形なのではなく,中心部の屈折率が高い屈折率分布レンズで,球面収差が補正されている。生理学ではマーティセン比として知られるこの結像原理の二次元版が光ファイバであり,現在の光通信を支えている。物理学が人間の英知で解き明かし制定したかのように言い触らしている法則の多くは,生物が既に十分に使いこなして物作り技術にまで高めていた自然の性質の1億年遅れの再発見に過ぎない。

154 0 0 0 OA 異なる照明が日本人と中国人の唾液量と味覚閾値に及ぼす影響

- 著者

- 金 信琴 勝浦 哲夫 岩永 光一 下村 義弘 井上 学

- 出版者

- 日本生理人類学会

- 雑誌

- 日本生理人類学会誌 (ISSN:13423215)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.1, pp.9-16, 2005-02-25 (Released:2017-07-28)

- 参考文献数

- 32

This study measured and analyzed the amount of saliva and the taste threshold in response to lighting conditions (illuminance and color temperature) in different ethnic groups. Ten Japanese and ten Chinese healthy non-smoking male college students participated in the study. According to the results of repeated-measure ANOVA, the effect of illumination on the amount of saliva was significant in the Japanese students, and the Chinese students showed same tendencies regarding their saliva response, but not significant. On the other hand, the effect of illuminance on the taste threshold was considered significant in both these groups. Regarding the effect of color temperature, this study found significant changes in taste threshold only for Chinese. It is interesting to note that significant differences in the taste threshold regarding a salty taste were seen between the subject groups. The results of the present study indicated that the lighting condition could be considered an important parameter of taste sensation.

153 0 0 0 OA シキミの実による食中毒

- 著者

- 岩部 幸夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 雑誌

- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.5, pp.472-474, 1991-10-05 (Released:2009-12-11)

- 被引用文献数

- 1 1

153 0 0 0 OA AlphaFold2までのタンパク質立体構造予測の軌跡とこれから

- 著者

- 森脇 由隆

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本バイオインフォマティクス学会

- 雑誌

- JSBi Bioinformatics Review (ISSN:24357022)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.2, pp.47-60, 2022 (Released:2022-11-01)

- 参考文献数

- 61

- 被引用文献数

- 1

タンパク質を構成するアミノ酸配列からその安定な立体構造を予測することは、生命科学の研究において非常に重要な意味を持っている。このために多くの実験研究者は60年以上に渡って1つ1つのタンパク質の構造を決定し、計算科学者は30年以上もの間、立体構造予測の技術を進化させてきた。2020年11月30日にDeepMind社が発表したAlphaFold2は、わずかな時間でアミノ酸配列からその立体構造を極めて高い精度で予測できることを示し、さらにはこれが2021年7月16日(日本時間)に無償で一般に使用可能となったことで、生命科学全般の研究に大きな影響を与えた。本稿ではAlphaFold2に至るまでの歴史的経緯、その予測手法、AlphaFold2が与えた影響と将来の展望について紹介する。

153 0 0 0 OA 2020 年の輸入狂犬病の発生について

- 著者

- 伊藤(高山) 睦代

- 出版者

- 日本神経感染症学会

- 雑誌

- NEUROINFECTION (ISSN:13482718)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.1, pp.124, 2022 (Released:2022-05-12)

- 参考文献数

- 20

【要旨】2020 年5 月に日本では 14 年ぶりとなる狂犬病の輸入症例が発生した。患者はフィリピンで犬に咬まれてから8 ヵ月後に発症し、治療の甲斐なく約1 ヵ月後に亡くなった。狂犬病は狂犬病ウイルスにより引き起こされる致死的な神経感染症であり、世界では年間推定 59,000 人が亡くなっている。日本は 1957 年の清浄化後国内での発生はないが、これまでも 1970 年と 2006 年に計3 件の輸入症例が報告されている。狂犬病は一度発症すると有効な治療法はないが、長い潜伏期を利用して咬傷後すぐにワクチン接種を行うことにより、ほぼ100%発症を予防できる。渡航者への啓蒙活動と医療関係者への注意喚起が重要である。

- 著者

- Liying Dong Shasha Hu Jianjun Gao

- 出版者

- International Research and Cooperation Association for Bio & Socio-Sciences Advancement

- 雑誌

- Drug Discoveries & Therapeutics (ISSN:18817831)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.1, pp.58-60, 2020-02-29 (Released:2020-03-08)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 939

The SARS-CoV-2 virus emerged in December 2019 and then spread rapidly worldwide, particularly to China, Japan, and South Korea. Scientists are endeavoring to find antivirals specific to the virus. Several drugs such as chloroquine, arbidol, remdesivir, and favipiravir are currently undergoing clinical studies to test their efficacy and safety in the treatment of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in China; some promising results have been achieved thus far. This article summarizes agents with potential efficacy against SARS-CoV-2.

152 0 0 0 OA 筋が悪いリサーチクエスチョンとは何か?

- 著者

- 大木 清弘

- 出版者

- 特定非営利活動法人 グローバルビジネスリサーチセンター

- 雑誌

- 赤門マネジメント・レビュー (ISSN:13485504)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.10, pp.509-522, 2016-10-25 (Released:2017-02-25)

- 参考文献数

- 18

本稿は経営学分野の学術論文における「筋が悪い」リサーチクエスチョンを説明したものである。まず、学術的ではないビジネスレポート的リサーチクエスチョンを取り上げる。次に、学術的だが筋の悪いリサーチクエスチョンとして、(1)「無知」によるリサーチクエスチョン、(2)「無謀」なリサーチクエスチョン、(3)「無理矢理」なリサーチクエスチョンをとりあげる。その上で、「筋が悪い」リサーチクエスチョンに陥らないために考慮すべきことを議論する。

152 0 0 0 OA 自助・共助と,公助との連携を考える ―つないでゆくことの重要性―

- 著者

- 和田 一範

- 出版者

- 一般社団法人 日本治山治水協会

- 雑誌

- 水利科学 (ISSN:00394858)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.4, pp.100-120, 2018-10-01 (Released:2020-01-01)

- 参考文献数

- 13

防災の基本は,自助・共助・公助である。自助・共助・公助を語るにあたっては,自助・共助と,公助との連携を考えることが重要である。 自助・共助は,災害に際して,単に避難をするだけではない。また,これを支援する公助も,単に公的な支援の拡充という視点で展開するのではなく,自助・共助側からの発信を受けて,これに応える形で施策を展開してゆく,真の協働のパートナーとしてとらえてゆくことが重要である。 自助・共助側からの自主的な取り組みにこそ,大きな意味と効果がある。公助の推進にあたっては,自助・共助から発信する必要性に基づく,公的な支援,公助の展開をシステム化する。 自助・共助と,公助との連携を社会システム化し,継承してゆくことが重要である。 上杉鷹山の三助,武田信玄の竜王河原宿,信玄堤の神輿練り御幸祭と三社御幸の故事から,これらの教訓をひもとき,つないでゆくことの重要性を再認識する。

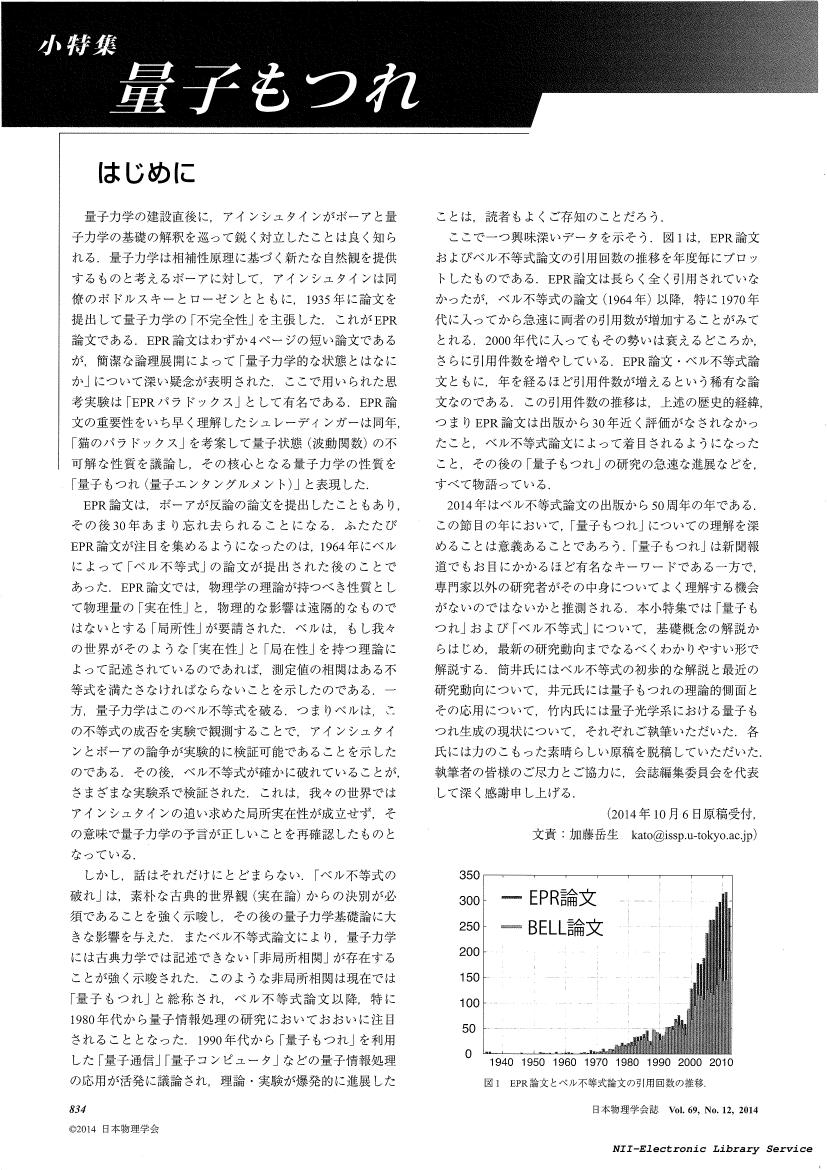

152 0 0 0 OA はじめに(<小特集>量子もつれ)

- 著者

- 加藤 岳生

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.12, pp.834-835, 2014-12-05 (Released:2018-09-30)

152 0 0 0 OA 中部支部だより 日本ガイシ㈱ 碍子博物館

- 著者

- 加納 雅章

- 出版者

- 一般社団法人 電気設備学会

- 雑誌

- 電気設備学会誌 (ISSN:09100350)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.12, pp.883-884, 2017 (Released:2017-12-13)

152 0 0 0 OA 碍子博物館と日本ガイシ100年の歴史

- 著者

- 加納 雅章

- 出版者

- 一般社団法人 電気設備学会

- 雑誌

- 電気設備学会誌 (ISSN:09100350)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.11, pp.711, 2019 (Released:2019-11-10)

150 0 0 0 OA 朝鮮神宮と学校 : 勧学祭を中心に

- 著者

- 樋浦 郷子

- 出版者

- 教育史学会

- 雑誌

- 日本の教育史学 (ISSN:03868982)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, pp.110-122, 2006-10-01 (Released:2017-06-01)

During the prewar era, many Japanese shrines were built in Japan's colonies, such as Korea and Taiwan. This paper examines the problem of forcing the local residents to go and pay homage to the shrines and to worship the Japanese imperial deities that were supposedly housed therein. The focus of this paper is how Chosen Jingu, built in 1925 and established as a highly-ranked shrine in the Japanese shrines hierarchy, and schools collaborated together to compel elementary school students to visit the shrine. In order to analyze this issue, this paper will examine the case of Kangakusai, one of Chosen Jingu's rituals. In Kangakusai, Chosen Jingu distributed moral training textbooks (Shushin) for first graders in almost all elementary schools in Keijo district, where Chosen Jingu was located. All of the students who received a textbook from the shrine had to go there in order to thank the imperial deities. This shows how shrine rituals like Kangakusai played an important role in the compulsion of students' worship at Chosen Jingu. Behind the enforcement of Kangakusai, one finds the leadership of the chief priests of Chosen Jingu, such as Takamatsu Shiro. In explaining what Takamatsu and other priests did, this paper demonstrates the active role played by shrine priests. They did not merely follow Japanese Government General directives but took a leading role at times in the enforcing the "Japanization" of Koreans. In addition, the mutual reinforcing relationship between shrines and schools enabled primary school students to be the most influenced sector of Korean society. In Japan, much research on colonial shrines focus on the compulsion of shrine worship from the late 1930s to 1945. However, this issue did not begin in the 1930s. This paper seeks to shed additional light on colonial shrine worship prior to the 1930s through an analysis of Kangakusai.

150 0 0 0 OA バイスタンダーが一次救命処置を実施した際の ストレスに関する検討

- 著者

- 田島 典夫 高橋 博之 畑中 美穂 青木 瑠里 井上 保介

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床救急医学会

- 雑誌

- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.5, pp.656-665, 2013-10-31 (Released:2013-11-25)

- 参考文献数

- 12

はじめに:バイスタンダーによるBLS は,実施者に相当な精神的負担がかかると想定されるが,これに関する研究自体が少なく対策も進んでいない。そこで,バイスタンダーのストレス反応を明らかにし,心のケアに関する対策を検討することを目的として調査を行った。対象と方法:2008年8月から2011年10月までの間にバイスタンダーによるBLSが実施されて社会復帰した事案のうち,バイスタンダーの連絡先を把握している事案を抽出し,当該事案の救助に携わった者を対象に面接調査を実施した。結果:多くのバイスタンダーがさまざまなストレス反応を経験していた。また,その体験を他者に話して,自分の気持ちを理解してもらいたいと考える者が多かった。結論:BLS教育において,BLS実施によるストレスとその対処法に関する教育を考慮する必要がある。さらに対策の一環として,相談を受けるシステムを整備することが有用であり,急務であると考えられる。

150 0 0 0 OA 薬局薬剤師の疑義照会による医療費削減効果及び医薬分業率との関連性 —全国薬局疑義照会調査—

- 著者

- 鹿村 恵明 真野 泰成 小茂田 昌代 根岸 健一 佐藤 嗣道 宮崎 智

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)

- 巻号頁・発行日

- vol.136, no.9, pp.1263-1273, 2016 (Released:2016-09-01)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 17 10

This nationwide survey aimed to evaluate reduction of drug and medical costs due to prevention of serious adverse drug reactions through pharmaceutical inquires by community pharmacist, and investigate relation with iyaku bungyo (separation of dispensing from medical practice) rates. Using the national list of pharmacies, 10% of pharmacies were randomly selected by prefecture and asked to participate in an Internet-based survey. The survey period was 7 days, from July 21 to July 27, 2015. Of the 5575 pharmacies queried, 818 responded to the survey (response rate: 14.7%). The proportion of inquiries to total prescriptions was 2.6%. Among these, the proportion of prescriptions changed in response to inquiry was 74.9%. An estimated 103 million yen was saved by reducing drug costs, and 133 million yen was saved by reducing medical costs due to prevention of serious adverse drug reactions. Comparison of prescription change rates between pharmacies with high and low iyaku bungyo rates indicated that the proportion of prescriptions changed was significantly higher in pharmacies with high iyaku bungyo rates than in those with low iyaku bungyo rates (78.2% vs. 69.9%, p<0.01). The findings suggest that inquiries about prescriptions are useful in ensuring the safety of pharmacotherapy and reducing the cost of healthcare. They also suggest that iyaku bungyo promotes prescription changes through inquiries, leading to proper use of pharmaceutical products.

- 著者

- 吉村 寿人 飯田 敏行

- 出版者

- THE PHYSIOLOGICAL SOCIETY OF JAPAN

- 雑誌

- The Japanese Journal of Physiology (ISSN:0021521X)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.177-185, 1951 (Released:2011-06-07)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 24 32

Factors governing individual differences of temperature reaction to cold found by Lewis were studied by estimating reaction index devised in the first part of this study. Main results obtained are as follows:1. The reaction was found even a few days after birth and developed rapidly with lapse of days. The high reactivity in childhood was lessened in puberty and again it rose in young adult, after which it decreased gradually with the progress of age.2. A female adult seemed to show a little lower reactivity than a male.3. Native countries and racial specificity were proved to have an intimate relation with the reactivity, and a main factor of the influences was deduced to be the effect of training to cold.4. The Orochons were found to have the highest reactivity among all nations in Manchuria, and thus protecting themselves from frost-bite, adapted to their nomadic life in a cold country. The reactivity of Japanese adults recently came to Manchuria was the lowest of all the natives, while that of Japanese children was about the same with those of the native (the Mongols and the Chinese) children.5. A validity of training effect reported by Takahashi was ascertained, and it was proved that the effect was more remarkable on the youth than on the adult.6. Subjects of low reactivity were proved to show frequently high sympathetic tonus. Thus the tonus of autonomic nervous system had an intimate bearing with the reactivity.7. Main internal factors causing individual differences of the reaction were presumed to be differences of the following three: the morphological constitution, especially of blood vessels, the nervous control (activities) and other physiological properties of the skin. The experimental results mentioned above were explained from this point of view.

150 0 0 0 OA 子宮移植の現状

- 著者

- 木須 伊織 阪埜 浩司 青木 大輔

- 出版者

- 一般社団法人 日本移植学会

- 雑誌

- 移植 (ISSN:05787947)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.1, pp.9-22, 2022 (Released:2022-05-19)

- 参考文献数

- 31

A new medical technique called uterus transplantation has been considered as an option for raising children of women with uterine factor infertility. Clinical studies have already begun overseas, and 87 uterus transplantations have been performed so far, and 49 babies have been born. Uterus transplantation, like other assisted reproductive technology, involves many medical, ethical, and social challenges that must be carefully considered for clinical application. However, uterus transplantation is highly expected to bring the gospel to women with uterine factor infertility who were previously unable to raise children.

150 0 0 0 OA 同期位相計測装置を用いた九州内電力系統動揺特性の解析

- 著者

- 青木 健太郎 松下 明広 牧田 徹 三谷 康範

- 出版者

- 電気・情報関係学会九州支部連合大会委員会

- 雑誌

- 電気関係学会九州支部連合大会講演論文集 平成16年度電気関係学会九州支部連合大会(第57回連合大会)講演論文集

- 巻号頁・発行日

- pp.112, 2004-09-18 (Released:2006-05-02)