- 著者

- 森住 誠 本間 暢 石原 美加 松田 光弘 浦田 元樹 辻本 雅之

- 出版者

- 一般社団法人 日本腎臓病薬物療法学会

- 雑誌

- 日本腎臓病薬物療法学会誌 (ISSN:21870411)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.3, pp.363-370, 2020 (Released:2021-02-13)

- 参考文献数

- 13

スルファメトキサゾール・トリメトプリム配合錠 (ST合剤)は、ニューモシスチス肺炎 (PCP)予防の第一選択薬である。ST合剤は、尿細管上皮細胞のトランスポーターを阻害し、Scr値および血清カリウム (K)値を上昇させることが知られている。しかしながら、これらの検査値が、腎機能低下患者において、どのように変動するかを調査した報告はない。そこで、本研究では、腎機能低下患者へのST合剤予防投与による有害事象評価の基準を明らかにすることを目的として、PCP予防目的のST合剤投与後のScr値および血清K値の変動と投与開始時の腎機能との関連性について検討した。2016年4月から2018年3月に、ステロイド治療におけるPCP予防目的でST合剤が開始された患者をeGFR(mL/min/1.73m2)により、腎機能正常群(eGFR≧60, n=34)、中等度腎機能低下群(30≦eGFR<60, n=23)、高度腎機能低下群(eGFR<30, n=9)に群分けし、投与開始日(day1)と13-15日目 (day14)のScr値および血清K値の変化量を調査した。さらに、重回帰分析により、それぞれの変化量に影響する因子を検討した。ST合剤の予防投与は、腎機能正常群でScr値および血清K値を有意に上昇させたが、高度腎機能低下群では有意な変動を示さなかった。また、ST合剤投与によるScr値の変化量は投与前のeGFR(mL/min/1.73m2)に正の影響を受け、血清K値の変化量はeGFRに影響を受けなかった。さらに、重回帰分析により、Scr値変化量に対してeGFR(β=0.16)、ST合剤の週あたりの投与量 (β=0.24)、並びにレニン—アンジオテンシン—アルドステロン系(RAAS)阻害薬の併用 (β=0.12)が、血清K値変化量に対しては腎疾患 (β=0.20)並びにRAAS阻害薬の併用 (β=0.23)がそれぞれ有意な因子として検出された。以上の結果から、Scr値の上昇は、腎機能低下患者において極めて軽微(むしろ低下傾向)であることが示された。ただし、Scr値や血清K値の変動は、ST合剤の投与量、原疾患や併用薬の複合的要因に大きく影響されるため、ST合剤の予防投与時は腎機能によらず腎障害や高K血症の出現に留意する必要があると考えられた。

4 0 0 0 OA 5.γグロブリン大量静注療法

- 著者

- 小谷 俊雄 堀田 哲也

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.98, no.10, pp.2512-2517, 2009 (Released:2012-08-02)

- 参考文献数

- 18

難治性の膠原病の診療においては,ステロイドに加え各種免疫抑制薬を併用した強力な免疫抑制療法が行われる.しかし,強力な免疫抑制による日和見感染症などの副作用の問題があり,安全かつ有効性の高い治療法が望まれる.γグロブリン大量静注療法(high dose intravenous immunoglobulin:IVIG)は,貪食能の抑制,補体系の抑制,自己抗体の制御,炎症性サイトカインの抑制などの薬理作用を有することから,近年様々な膠原病に試みられ,その有効性が報告されている.

4 0 0 0 OA テレビ朝日における水泳中継の変遷

- 著者

- 大川戸 元昭

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.2, pp.166-170, 2011 (Released:2013-02-01)

- 被引用文献数

- 1 1

4 0 0 0 OA オーラルヒストリー事始め

- 著者

- 沢井 実

- 出版者

- 企業家研究フォーラム

- 雑誌

- 企業家研究 (ISSN:24340316)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, pp.33-37, 2022-07-10 (Released:2023-08-25)

4 0 0 0 OA 新幹線用主電動機における永久磁石同期電動機と誘導電動機の比較

- 著者

- 近藤 稔 川村 淳也 寺内 伸雄

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会論文誌D(産業応用部門誌) (ISSN:09136339)

- 巻号頁・発行日

- vol.126, no.2, pp.168-173, 2006 (Released:2006-05-01)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 3 10

Performance tests are carried out to demonstrate the superiority of a permanent magnet synchronous motor to an induction motor as a traction motor for high-speed train. A prototype motor was manufactured by replacing the rotor of a conventional induction motor. The test results show that the permanent magnet motor is lighter, efficient and more silent than the induction motor because of the different rotor structure.

4 0 0 0 OA リンパ管造影とリンパ系IVR

- 著者

- 井上 政則 中塚 誠之 曽我 茂義 吉川 裕紀 長谷 学 鳥飼 秀幸 田村 全 塚田 実郎 屋代 英樹 小柳 喬幸 山岸 敬幸 陣崎 雅弘

- 出版者

- 日本小児放射線学会

- 雑誌

- 日本小児放射線学会雑誌 (ISSN:09188487)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.2, pp.134-146, 2021 (Released:2021-10-29)

- 参考文献数

- 19

リンパ系システムは水分バランスの調整に於いて重要な役割を担っている.従来リンパ系システムの重要性は認識されてきたが,臨床的にリンパ系システムの画像化が困難であり,インターベンションによる治療介入も他の脈管系と比較して遅れをとってきた.しかし近年発達してきた鼠径部リンパ節からのリンパ管造影やMR lymphangiographyは新たな画像診断とインターベンションへのへの門戸を開いた.リンパ系システムの異常はリンパ浮腫とリンパ漏に大別される.この中で,リンパ漏れまれであるが重篤になり得る状態である.術後リンパ漏はリンパ漏の原因では頻度が高く,乳び胸水や腹部リンパ漏に代表される.適切な画像診断を行い,漏れを描出することでインターベンションにて治療可能となる.本稿では,総括的に臨床に重要なリンパ管解剖,リンパ管造影,適切なリンパ管造影の選択や様々なリンパ漏に対するインターベンションによる治療戦略を概説する.

- 著者

- Yosuke Inoue Hitoshi Matsuda

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- pp.CJ-23-0355, (Released:2023-07-10)

- 参考文献数

- 15

- 著者

- Yuuki Shimizu Toyoaki Murohara

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- pp.CJ-23-0157, (Released:2023-03-31)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1

- 著者

- Shota Saito Makoto Utsunomiya Raisuke Iijima Yuki Yokouchi Masato Nakamura

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- pp.CJ-23-0384, (Released:2023-08-01)

4 0 0 0 OA 食塩結晶中の不純物

- 著者

- 尾方 昇 鈴木 貴志子

- 出版者

- 日本海水学会

- 雑誌

- 日本海水学会誌 (ISSN:03694550)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.3, pp.145-151, 1993 (Released:2013-02-19)

- 参考文献数

- 10

イオン交換膜法と外側加熱型晶析缶の組合せによる製塩において, 結晶中に存在するカリウム, マグネシウム, カルシウム、硫酸イオンを定量し, 次の結論を得た.1)カリウム含量は300~1,600ppmで母液濃度に比例する.2)硫酸カルシウムは100~500ppmで, 粒径が小さくなると増加する. また, 母液濃縮缶での増加が顕著である.3)カルシウムに硫酸カルシウム以外の形で存在するものが30~140ppm存在し, その量は母液濃度増加とともに増加している.4)マグネシウムは10ppm以下で液泡中に存在すると考えられ, 液泡量は70~700ppmと推定された.

4 0 0 0 OA 千九百十五年ガリポリに於ける上陸作戦

- 著者

- Emi Hibino Masaru Hoshino

- 出版者

- The Biophysical Society of Japan

- 雑誌

- Biophysics and Physicobiology (ISSN:21894779)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.86-93, 2020 (Released:2020-08-20)

- 参考文献数

- 34

- 被引用文献数

- 6 8

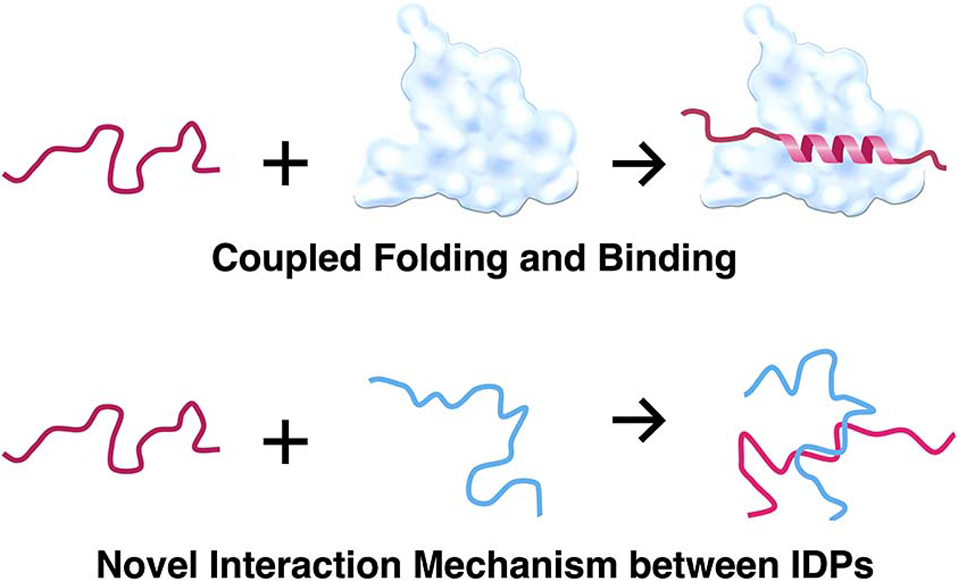

An increasing number of proteins, which have neither regular secondary nor well-defined tertiary structures, have been found to be present in cells. The structure of these proteins is highly flexible and disordered under physiological (native) conditions, and they are called “intrinsically disordered” proteins (IDPs). Many of the IDPs are involved in interactions with other biomolecules such as DNA, RNA, carbohydrates, and proteins. While these IDPs are largely unstructured by themselves, marked conformational changes often occur upon binding to an interacting partner, which is known as the “coupled folding and binding mechanism”, which enable them to change the conformation to become compatible with the shape of the multiple target biomolecules. We have studied the structure and interaction of eukaryotic transcription factors Sp1 and TAF4, and found that both of them have long intrinsically disordered regions (IDRs). One of the IDRs in Sp1 exhibited homo-oligomer formation. In addition, the same region was used for the interaction with another IDR found in the TAF4 molecule. In both cases, we have not detected any significant conformational change in that region, suggesting a prominent and novel binding mode for IDPs/IDRs, which are not categorized by the well-accepted concept of the coupled folding and binding mechanism.

4 0 0 0 OA タブレット端末等を用いた雑音下聴取スクリーニングアプリの開発

- 著者

- 石田 彩 立入 哉

- 出版者

- 一般社団法人 日本聴覚医学会

- 雑誌

- AUDIOLOGY JAPAN (ISSN:03038106)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.2, pp.108-114, 2023-04-28 (Released:2023-06-01)

- 参考文献数

- 22

要旨: 語音の雑音下聴取に困難を抱える可能性のある児を早期発見し, 詳細な検査と適切な教育的支援につなげることを目的として, バイノーラルマルチトーカーノイズ (BN-MTN) を背景雑音とする日本語版 DTT 検査アプリケーションを開発した。8歳から12歳の通常の小学校に在籍する被検児40名のデータから, 50%課題正答率を得られる数字と雑音との SN 比, 検査所要時間を分析した結果, 得られた成績と先行研究との間に大きな乖離はなく, 十分な妥当性があることが確認された。本アプリケーションは, 従来よりも短時間で簡便に実施可能な雑音下聴取スクリーニングツールとして有用であると考えられた。

4 0 0 0 OA 和歌山県誌

- 著者

- 渡辺幾治郎, 樋口功 編

- 出版者

- 和歌山県

- 巻号頁・発行日

- vol.下巻, 1914

4 0 0 0 OA ニールス・ボーアと彼の研究所 : ボーアの原子模型100周年の機会に(歴史の小径)

- 著者

- 山口 嘉夫 小沼 通二

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.8, pp.556-558, 2013-08-05 (Released:2019-10-17)

- 参考文献数

- 8

4 0 0 0 OA 明治期の公園誕生に関する考察 江戸、東京における街路との関係を主軸に

- 著者

- 土肥 真人

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, pp.37-42, 1992-10-25 (Released:2019-12-01)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 1

THE POLITICAL, ECONOMIC, AND SOCIAL MODERNIZATION HAD OCCURRED AT THE TRANSITION PERIOD FROM EDO ERA TO MEIJI ERA IN JAPAN. IT IS THE PURPOSE OF THIS THESIS TO CONSIDER HOW THAT MODERNIZATION HAD EFFECT ON SPATIAL CHANGE OF URBAN OPENSPACE OF EDO TO TOKYO. OUKAN OF EDO, WHICH SPATIALLY CORRESPONDS TO PRESENT ROAD, HAD WORKED AS AMUSEMENT QUARTERS OR SOCIAL COMMUNICATION PLACES. BECAUSE OF THE CHANGE OF LANDOWNING-SYSTEM FROM FEUDALISM TO MODERNISM AND THE INTRODUCTION OF VEHICLES FROM WESTERN EUROPE AT MEIJI ERA, THE CHARACTER OF OUKAN HAD ALTERED TO A ROAD WHICH IS MAINLY FOR TRANSPORTATION UNDER OFFICIAL MANAGEMENT. AND SOME FUNCTION ELIMINATED FROM OUKAN HAD BEEN ALLOTTED FOR THE PUBLIC PARKS ALSO UNDER OFFICIAL MANAGEMENT. IT COULD BE CONCLUDED THAT THE PUBLIC PARKS HAD EMERGED AS VERY MODERN SPATIAL APPARATUS.

4 0 0 0 OA 江戸から東京への意味的世界の変化と都市オープンスペースの形態的変化に関する考察

- 著者

- 土肥 真人

- 出版者

- 公益社団法人 日本造園学会

- 雑誌

- ランドスケープ研究 (ISSN:13408984)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.5, pp.29-32, 1994-03-31 (Released:2011-07-19)

- 参考文献数

- 37

本論は江戸から東京への変動期にみられる都市オープンスペースの形態的変化を, 社会的な意味生成の場としてのオ-プンスペースという観点から検討することを目的とする。江戸の社会は, 制度的空間的に各町を構成単位としていたことから, オープンスペースは各構成単位の狭間の空間として自らを表していた。そこはまた大道芸人たちが宗教的色彩の濃い諸芸能を披露する舞台であり, 意味的には中世以来の〈定住一漂泊〉の関係がみられる。本論の考察の結果, 明治初期の東京で実施された各種芸能の禁止, 統制等の文化政策は, オープンスペ-スの形態的変化, 社会的諸制度の変化と密接に絡みつつ, 江戸の意味的世界観を変更することが明らかになった。

4 0 0 0 OA 都市オープンスペースの居住人の動きを通してみた明治初期公園の位置づけ

- 著者

- 土肥 真人

- 出版者

- 社団法人 日本造園学会

- 雑誌

- 造園雑誌 (ISSN:03877248)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.5, pp.31-36, 1992-03-31 (Released:2011-07-19)

- 参考文献数

- 42

- 被引用文献数

- 1 4

本論は, 明治6年の太政官布告による公園設置を地租改正による東京の都市オープンスペースの変化の中に位置づけて考察することを目的とする。江戸の往還, 広小路, 河岸, 寺社境内などは賤視された人々の居住地でもあったが, 地租改正事業によりその多くから排除される。しかし公園とされた社寺境内からの排除はみられず, 明治7年の地所名称区分による官有地第3種の規定により借地料を収める公園出稼人として扱われることになる。一方で道路からは居住者の断固たる排除がみられる。本論における考察の結果, 明治初期にみられる都市オープンスペースからの居住者排除に関する扱いの相違から, 公園と道路が明治初期に果たした役割が明らかにされた。

4 0 0 0 OA 食品の色彩と味覚の関係 日本の20歳代の場合

- 著者

- 奥田 弘枝 田坂 美央 由井 明子 川染 節江

- 出版者

- 一般社団法人 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.1, pp.2-9, 2002-02-20 (Released:2013-04-26)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 3

食品の色彩識別と味覚の関係について若年層の傾向を把握することを目的に20歳前後の男女826名を対象にアンケート用紙に色見本を添え調査し,次のような知見を得た. 食べ物の色が食欲増進に影響するという認識は,男8(8)食品の色彩と味覚の関係子80.6%に対し,女子は92.4%と1割程度高く,影響しないとの回答は男子が9.3%に対し,女子は1.9%と低く,この回答率についての性差はx2検定により有意と認められた. 20歳代の男女が食欲を増進させると意識している色は,上位から赤,オレンジ,黄の3色,逆に減退させると意識している色は黒茶,紫,青の4色が主であった. この男女の選択率を変量としたスピアマンの順位相関係数は高く有意と認められ,男女が共通した意識をもっていることが分かった. 味覚と色彩との関連では,男女とも甘味からはピンクとオレンジの暖色系を,酸味からは黄色,塩味から白,苦味からは茶と無彩色,うま味からはオレンジ,赤,茶をそれぞれイメージし,これらの結果にも相関係数により男女間の一致性は高く有意と認められた. 食べ物の配色については,色相の隔りが小さく色みの近いもの,あるいは,隔りの大きい色相の異なった色が選ばれていた. 性別でみると男女に共通しているのはオレンジ,黄,黄緑若干異なるのが緑,白,大差が見られるのは茶であった. 料理の色の組み合わせについての関心度は,女子のほうが男子よりも高く「大変ある」の回答者は,男子6.5%に対し女子は24.3%と男子の4倍であり,この男女差はZ2検定により有意が認められた.

4 0 0 0 OA 北海道大学における動物実験実施者等の実験動物への感作状況

- 著者

- 吉村 彩 武藏 学 金子 壮朗 大西 俊介 折戸 智恵子 川原 由佳子 橋野 聡 森松 正美 今野 哲 有川 二郎 石井 哲也 澤村 正也 上田 一郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本アレルギー学会

- 雑誌

- アレルギー (ISSN:00214884)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.8, pp.1132-1139, 2014-09-01 (Released:2017-02-10)

【目的】北海道大学で発生したマウス咬傷によるアナフィラキシー事例を踏まえ,アレルギー予防対策の構築を目的として,動物実験を実施する学生及び職員の動物アレルギーの感作状況を調査した.【方法】齧歯類等の取扱者で同意を得た555名を対象に問診票と実験動物5種に対する特異的IgE抗体と好酸球数測定によるアレルギー健診を実施した.【結果】特異的IgE抗体陽性率(陽性者数/取扱者数)は,マウス14.1% (62/441名),ラット17.9% (50/279名),ハムスター18.8% (6/32名),モルモット17.4% (4/23名),ウサギ11.3% (12/106名)であった.マウス取扱者においては,動物に接触した時に何らかのアレルギー症状が現れる場合は,抗マウスIgE抗体陽性率が有意に高いことも判明した(38.1% vs 8.8%, p<0.01).【結論】動物取扱者の感作状況を把握するために,特異的IgE抗体検査を含む健診を実施することが有用であることが示された.