- 著者

- Siamak Afaghi Farzad Esmaeili Tarki Fatemeh Sadat Rahimi Sara Besharat Shayda Mirhaidari Anita Karimi Nasser Malekpour Alamdari

- 出版者

- Tohoku University Medical Press

- 雑誌

- The Tohoku Journal of Experimental Medicine (ISSN:00408727)

- 巻号頁・発行日

- vol.255, no.2, pp.127-134, 2021 (Released:2021-10-12)

- 参考文献数

- 40

- 被引用文献数

- 16

Vitamin D attenuates inflammatory responses to viral respiratory infections. Hence, vitamin D deficiency may be a highly significant prognostic factor for severity and mortality in COVID-19 patients. To evaluate the complications and mortality in different vitamin D status groups in COVID-19 hospitalized patients, we conducted this retrospective study on 646 laboratory-confirmed COVID-19 patients who were hospitalized in Shahid Modarres Hospital, Tehran, Iran from 16th March 2020 until 25th February 2021. Overall, patients with vitamin D deficiency, insufficiency and sufficiency were 16.9%, 43.6% and 39.5%, respectively. The presence of comorbidity, length of hospitalization, ICU admission, and invasive mechanical ventilation requirement and overall complications were significantly more in patients with vitamin D deficiency (p-value < 0.001). 46.8% (51/109) of vitamin D deficient patients died due to the disease, whilst the mortality rate among insufficient and sufficient vitamin D groups was 29.4% (83/282) and 5.5% (14/255), respectively. In univariate analysis, age > 60 years (odds ratio (OR) = 6.1), presence of comorbidity (OR = 10.7), insufficient vitamin D status (OR = 7.2), and deficient vitamin D status (OR = 15.1) were associated with increase in COVID-19 mortality (p-value < 0.001). Finally, the multivariate analysis adjusted for age, sex, and comorbidities indicated vitamin D deficiency as an independent risk factor for mortality (OR = 3.3, p-value = 0.002). Vitamin D deficiency is a strong risk factor for mortality and severity of SARS-CoV-2 infection. Vitamin D supplementation may be able to prevent or improve the prognosis of COVID-19 during this pandemic.

66 0 0 0 OA 東京都の一地区におけるホームレスの精神疾患有病率

- 著者

- 森川 すいめい 上原 里程 奥田 浩二 清水 裕子 中村 好一

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.5, pp.331-339, 2011 (Released:2014-06-06)

- 参考文献数

- 24

目的 本調査は,東京の一地域における路上生活者の精神疾患患者割合に関する日本で初めての実態調査である。主要な目的は,質問票を用いたスクリーニングと精神科医による診断によって,路上生活者の精神疾患有病率を明らかにすることである。方法 調査期間は2008年12月30日から2009年 1 月 4 日とし,調査対象者は同期間に JR 池袋駅半径 1 km 圏内で路上生活の状態にあった者とした。調査区域は,豊島区内の路上生活者数の概ね全数を把握できる地域として選定した。路上生活者の定義は,厚生労働省の実態調査で定められているホームレスの定義と同義とした。調査依頼状を受け取った路上生活者は115人で,協力を得た80人を研究対象とした。面接調査には Mini International Neuropsychiatric Interview(MINI)による質問紙と,別に作成した対象者の生活状況について尋ねる質問紙を用いた。最終的に精神科医が Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision(DSM–IV–TR)の診断基準に則って精神疾患の診断をした。結果 平均年齢は50.5(標準偏差[SD];12.3)歳,性別は男75人(93.8%),女 5 人(6.3%)であった。精神疾患ありの診断は50人(62.5%)で,内訳は33人(41.3%)がうつ病,12人(15%)がアルコール依存症,12人(15%)が幻覚や妄想などの精神病性障害であった。MINI の分類にある自殺危険度の割合では,自殺の危険ありが44人(55.7%)で,過去の自殺未遂ありは25人(31.6%)であった。結論 本研究は,わが国のホームレス状態の者の精神疾患有病率を十分代表するとは言えないが,路上生活者に精神疾患を有する者が62.5%存在し,医療的支援が急務の課題であることを明らかにした。

66 0 0 0 OA 酸とpHの種類および浸漬時間によるエナメル質の硬度への影響

- 著者

- 谷島 茜 犬飼 順子 向井 正視

- 出版者

- 一般社団法人 口腔衛生学会

- 雑誌

- 口腔衛生学会雑誌 (ISSN:00232831)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.1, pp.2-9, 2015-01-30 (Released:2018-04-13)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1

日常生活において歯質が酸により溶解する歯の酸蝕症が着目されている.飲食物として摂取される機会が多い各種の酸と,そのpHの違いがエナメル質の硬度に与える影響をヌープ硬さの経時的変化から検討した. エナメル質を浸漬させる酸として,市販飲料水に一般的に含有されている,乳酸,酢酸,クエン酸を選択した.pHは清涼飲料水のpH を想定して,2.5,3.0,3.5を設定した.これらの酸とpHのそれぞれの組合せと,対象として蒸留水を含む計10種の浸漬液にヒトエナメル質試料を浸漬させた.浸漬後15分後,30分後,60分後,120分後,180分後に試料を取り出し蒸留水で水洗し,大気中で乾燥させた後,ヌープ硬さを測定した.測定結果は浸漬液の酸の種類,pHの種類および浸漬時間を要因とした対応のある三元配置分散分析ならびにBonferroniの多重比較を行った. その結果,酸の種類と浸漬時間の要因は有意であったが,酸の種類とpHの種類に有意な交互作用が認められた.また,限定された条件ではpH の種類によるヌープ硬さの有意差が認められた.この結果より,エナメル質のヌープ硬さは摂取する食品のpHのみならず酸の種類や浸漬時間により変化し,それはそれぞれ酸のpKaなどの性質によるものと考えられる. したがって飲料水を摂取する場合は飲料のpHのみにとらわれるのではなく,酸の種類や摂取方法に注意を喚起する保健指導が必要である.

- 著者

- Atsushi Mizuno Takuya Kishi Chisa Matsumoto Mari Ishida Shoji Sanada Memori Fukuda Yuki Sahashi Tadafumi Sugimoto Miki Hirano Yusuke Yoshikawa Erika Yamamoto Takeshi Kimura Koichi Node

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Reports (ISSN:24340790)

- 巻号頁・発行日

- pp.CR-20-0093, (Released:2020-09-25)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1 3

Background:Twitter has become increasingly popular at annual medical congresses as a platform to communicate to attendees. The aim of this study is to reveal the twitter usage in the annual congress of the Japanese Cirsulation Society.Methods and Results:We compared the total number of tweets during the Japanese Circulation Society’s annual meetings in 2019 and 2020. The total number of tweets increased from 7,587 in 2019 to 23,867 in 2020. Most tweets were retweets (>70%), and approximately half of Twitter users tweeted only once.Conclusions:Twitter usage during the Japanese Circulation Society’s annual meeting increased from 2019 to 2020, and a large number of tweets were from Twitter ambassadors of the Japanese Circulation Society. However, further evaluation is needed, with future studies investigating the usefulness of this platform.

66 0 0 0 OA 鍋立山トンネル周辺の泥火山の活動と膨張性地山の成因

- 著者

- 田中 和広 石原 朋和

- 出版者

- 公益社団法人 東京地学協会

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.118, no.3, pp.499-510, 2009-06-25 (Released:2010-03-26)

- 参考文献数

- 34

- 被引用文献数

- 6 10

The Nabetachiyama Tunnel 9116 m long was excavated in Tokamachi City, Niigata Prefecture and encountered the serious difficulties during excavation. In particular, a 600 m long section in the Matsudai area had experienced difficulties caused by swelling mudstone in the Tertiary Sugawa Formation. A 120 m bore hole long was excavated in the neighborhood of the section and geological and geochemical examinations of sampled cores were carried out to investigate the formation mechanism of the swelling rock mass. Mudstone distributed deeper than 50 m in the bore hole can be correlated to the tunnel troubled section geologically and geochemically. The section is assumed to be composed of mud breccia with mudstone fragments and clayey matrix, which is thought to be generated by hydro-fracturing of mudstone, showing weak strength due to large quantities of clay minerals. A gas pressure of 1.6 MPa thought to be caused by degassing of methane was measured during tunnel construction, which would increase the swelling properties. Mud breccia distributed deeper than 50 m contains a lot of Na-smectite formed in highly saline pore water ascending from deep underground. The result of slaking test showed that mud breccia filled with saline groundwater is characterized by quick slaking and swelling due to the marked contraction of Na-smectite when drying. In summary, the swelling rock mass distributed in the troubled section was formed by the weak rock strength caused by hydro-fracturing and high gaseous pressure generated by degassing. Furthermore, quick slaking caused by repeated wetting and drying was another reason for swelling during excavation.

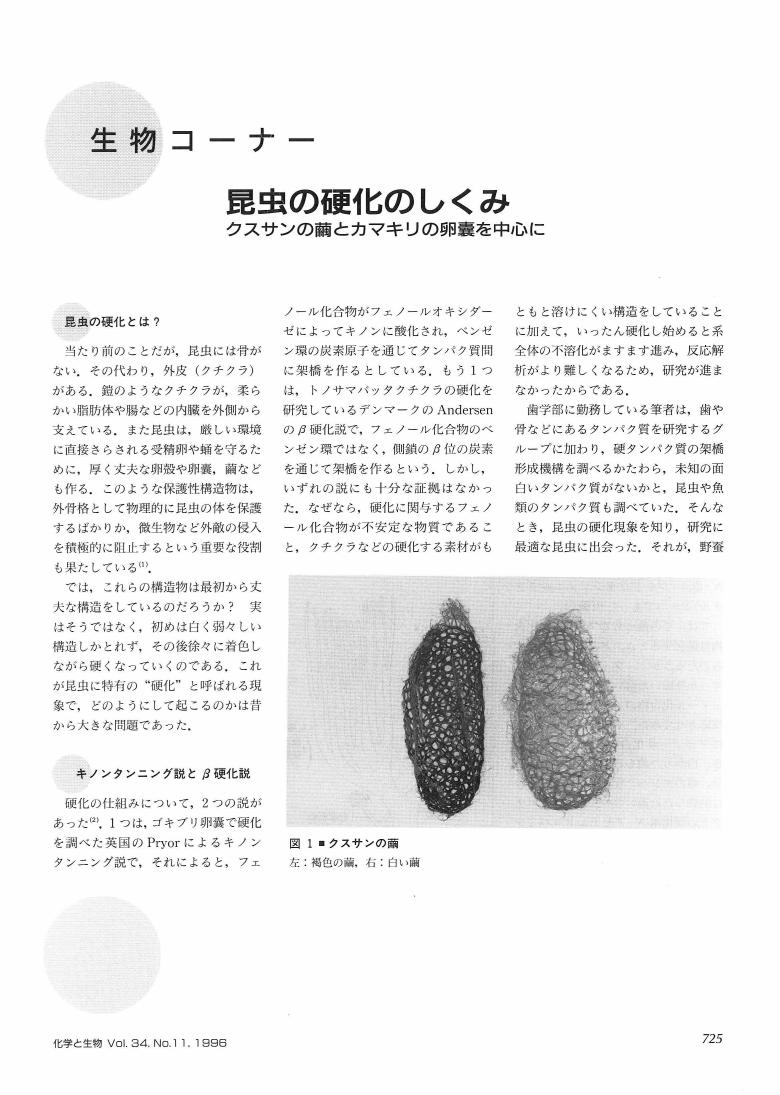

66 0 0 0 OA 生物コーナー

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.11, pp.725-729, 1996-11-25 (Released:2009-05-25)

- 著者

- 城所 哲夫 蕭 閎偉 福田 崚

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.86, no.779, pp.149-159, 2021 (Released:2021-01-30)

- 参考文献数

- 51

- 被引用文献数

- 4

This study aims at the verification of the hypothesis on the polarization to mega-city regions and urban divide with focus on gentrification in the Special Wards of Tokyo, Japan. Following the extensive literature review on gentrification, firstly, we analyzed the situation of gentrification and urban divide at the Ward level and applied the cluster analysis to further discuss the situation at a micro-level. Secondly, we shed light on the relation between local government policies on urban regeneration and gentrification in Tokyo and found strong relationship between them. The acceleration of the concentration of wealth to Tokyo is clearly observed in Japan since 2000s. In particular, the polarization of wealth as well as the highest income class to the central part of Tokyo is ever accelerating these days under the neoliberal urban policies. In the urban scale analysis in the Special Wards of Tokyo, situation of gentrification in the central city areas are obvious these days. On the other hands, the concentration of lower income households is observed in inner areas. Younger people of lower income tend to live in the west inner city areas while aged people with lower income tend to live in the north and east inner city areas. As a result, the urban divide in both social and spatial terms are observed. Yet, in inner city areas middle-class gentrification through the development of high-rise apartments/condominiums are also actively advancing and thus micro-level, mosaic-pattern spatial disparity is formed in inner city areas of Tokyo. Based on the analysis on the land use and urban redevelopment policies of Tokyo Metropolitan Government and the City Master Plans of 7 selected Wards (cities), it is found out that urban development/redevelopment policies at the Ward level are classified to the following 3 types: ‘large-scale urban redevelopment oriented type’, ‘incremental improvement oriented type’ and ‘hybrid type’. Wards located in the city center and its vicinity belong to the large-scale urban redevelopment-oriented type, while other Wards belong to other types based on their situations. The large-scale urban redevelopment-oriented policies naturally have high affinity to neoliberalism urban development/redevelopment policies. It follows that urban development/redevelopment polices in the Wards in the city center and its vicinity promote gentrification in those areas and thus bring about urban divide in Tokyo.

66 0 0 0 OA 《第10回》調理家電における計測と制御

- 著者

- 鈴木 新 杉本 謙二

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.9, pp.868-873, 2012-09-10 (Released:2020-04-23)

- 参考文献数

- 13

66 0 0 0 OA 2.急性肺損傷の長期予後

- 著者

- 石崎 武志 宮下 晃一

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.100, no.6, pp.1607-1612, 2011 (Released:2013-04-10)

- 参考文献数

- 17

ALI/ARDSの急性期救命率が改善されてきたことで,ALI/ARDS長期生存例が増えてきた.その結果生還者に様々な後遺症が見られ,QOL (quality of life) が著しく損なわれることが判明してきた.おもな後遺症としては,呼吸機能障害,神経筋障害(critical illness polyneuropathy),認知機能障害,精神障害(外傷後ストレス症候群)等が知られ,これらが総合して健康関連QOLの低下を招く.

66 0 0 0 OA プロップのレヴィ=ストロースへの反論 : 『民話の形態論』をめぐって

- 著者

- 谷口 勇

- 出版者

- イタリア学会

- 雑誌

- イタリア学会誌 (ISSN:03872947)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.97-114, 1975-03-20 (Released:2017-04-05)

65 0 0 0 OA 生命の定義と生物物理学

- 著者

- 大島 泰郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本生物物理学会

- 雑誌

- 生物物理 (ISSN:05824052)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.3, pp.112-113, 2010 (Released:2010-06-09)

- 被引用文献数

- 1

65 0 0 0 OA 1960-70年代「市民運動」「住民運動」の歴史的位置

- 著者

- 道場 親信

- 出版者

- The Japan Sociological Society

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.2, pp.240-258, 2006-09-30 (Released:2010-04-23)

- 参考文献数

- 61

- 被引用文献数

- 2 3

本稿では, 社会運動史の視点から1960-70年代の「市民運動」「住民運動」がもっている歴史的な意味を再検証するとともに, それが近年の「市民社会」論に対して不可欠の問題提起を含んでいることを明らかにする.その際, 近年の社会運動研究の一部に存在する, 運動史の誤った「段階論」的理解を批判的に取り上げるとともに, 同時代の論議の場に差し戻して検証することで, その “誤り” が, 「公共性」「市民社会」を論じるあり方にもバイアスを与えていることを論じていきたい.その上で, これらの誤解の背後には, 社会運動理解の文脈の歴史的な断絶, 論議の中断が存在することを論じる.1960-70年代の社会運動がもっていた運動主体をめぐる論議の蓄積は, 今日の社会運動, また「市民社会」や「公共性」のあり方をめぐる論議の中で正当な評価を得ているとは必ずしも言い難い.この点につき本稿では, 当時の議論の水準を, とりわけ「住民運動」と呼ばれる運動の展開に即して再確認するとともに, 「地域エゴイズム」というキーワードを手がかりに, 運動文脈の適切な理解を妨げる認識論的な問題が当時と今日を貫いて存在していることを明らかにしたい.

65 0 0 0 OA 若手理学療法士のための症例報告と原著の書き方

- 著者

- 對東 俊介 石田 勝 崎元 直樹 久保 高行

- 出版者

- 公益社団法人 広島県理学療法士会

- 雑誌

- 理学療法の臨床と研究 (ISSN:1880070X)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, pp.3-10, 2016-03-31 (Released:2018-02-16)

本稿では、論文投稿の経験が比較的少ない若手理学療法士のために、どのような手順で症例報告や原著を作成し、投稿を行うかを解説する。症例報告や原著は、研究活動を公表する文書であり、 議論することができる文書であることが重要である。議論を行うためには、まず執筆した症例報告や原著で何を訴えたいのか論旨を明確にする必要がある。次に、結果の提示や引用文献の出典などを含め、情報は正確にかつ投稿規定に従って執筆する。論文を書き上げた後は、必ず共著者のチェックを受ける。若手理学療法士は本稿の内容に沿って症例報告や原著を作成し、指導する側の理学療法士には論文執筆指導を行う際の参考資料として活用していただきたい。

65 0 0 0 OA マスク依存

- 著者

- 渡辺 登

- 出版者

- 公益財団法人 パブリックヘルスリサーチセンター

- 雑誌

- ストレス科学研究 (ISSN:13419986)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, pp.15-20, 2018 (Released:2019-02-23)

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 2

It is observed that mask addiction which is one of process addiction has been increasing recently. This paper begins with the concept of the addiction and the description of process addiction. Then, Social Anxiety Disorder (SAD) which is the fear of social situations that involve interaction with other people is introduced. The patient of SAD tends to fall into mask addiction because he/she can hide their anxiety by covering their faces with masks. This paper presents the cases and recovery processes of mask addiction, and also refers to participation to community for recovery from addictions.

65 0 0 0 OA ベネズエラをめぐる大国の政策対応と思惑-米国・中国・ロシア

- 著者

- 坂口 安紀

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- ラテンアメリカ・レポート (ISSN:09103317)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.2, pp.48-60, 2022 (Released:2022-01-31)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 1

ベネズエラでは、ニコラス・マドゥロ(チャベス派)、フアン・グアイド(反チャベス派)のふたりが、自らが正統な大統領であると主張して対峙する状況になって約3年が経過した。国際社会も、マドゥロを支持する中国・ロシアなどの国々と、グアイドを支持する米国、EU、南米のリマグループなどに分かれている。米国の経済制裁や中国・ロシアによるマドゥロ支援、またノルウェーなど両者の対話を求める国々、国内の食料・医薬品不足や難民問題などで支援を拡大する国連の機関など、国際社会の関与は、内政にも影響を与える。本稿では、両勢力を支持する大国である米国および中国・ロシアが、ベネズエラに対してどのような政策対応をとってきたのかについて、それぞれの国や政権ごとの特徴に焦点を当てて考察する。

65 0 0 0 OA 精神疾患とは何か?

- 著者

- 榊原 英輔

- 出版者

- 科学基礎論学会

- 雑誌

- 科学基礎論研究 (ISSN:00227668)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.1-2, pp.55-75, 2017 (Released:2017-09-07)

- 参考文献数

- 62

- 被引用文献数

- 1

The concept of mental illness has been challenged by various parties and with various background concerns. In this paper, I will discuss how mental illness is defined, as far as it is considered as a title to special treatment. The essentialism about mental illness insists that mental illness is distinguished from other harmful human conditions by some scientific criteria. Three essentialistic theories―physical lesion, biological disadvantage,and evolutionary dysfunction theories―are reviewed, and it is shown that they all fail to appropriately distinguish illness from normality. I will alternatively defend the anti-essentialism about mental illness,which characterize mental illness as harmful human conditions that are best treated by psychiatric professionals.

65 0 0 0 OA 農事暦の違いがケリの営巣に与える影響

- 著者

- 小丸 奏 森部 絢嗣 伊藤 健吾 乃田 啓吾

- 出版者

- 公益社団法人 農業農村工学会

- 雑誌

- 農業農村工学会論文集 (ISSN:18822789)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, no.2, pp.I_129-I_135, 2023 (Released:2023-09-05)

- 参考文献数

- 17

ケリは水田地帯で営巣し,農業と密接な関わりを持つ野鳥であるが,耕起などの営農活動が繁殖失敗の主な原因と報告されている.用排水路などの整備が進み,早生化が進む現在,ケリと農業の共生を図るためには,農事暦の違いが繁殖に与える影響を解明することが重要である.本研究では岐阜県で栽培される晩生品種ハツシモに注目し,岐阜県内の農事暦の違う調査地間でケリの繁殖状況を調査し,農事暦の違いがケリの繁殖に与える影響を調査した.結果,晩生品種の栽培地域では,他地域と比較し,ケリの繁殖に好適な環境が約1か月長く続き,営農活動などの人為攪乱の影響が小さいことが明らかになった.また,農事暦とそこで繁殖する生物の関係を明らかにすることで,水田生物の生活史を考慮した地域別農事暦を提案し,水田生物と農業の共生を図ることができると考えられる.

65 0 0 0 OA 「鯨骨鳥居」は西欧の鯨骨門から転化した

- 著者

- 宇仁 義和

- 出版者

- 日本セトロジー研究会

- 雑誌

- 日本セトロジー研究 (ISSN:18813445)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, pp.15-20, 2019 (Released:2019-11-13)

65 0 0 0 OA 6 ナゴルノ・カラバフ紛争の政治的考察 ―紛争激化の要因と民族共存の展望

- 著者

- 廣瀬 陽子

- 出版者

- 日本比較政治学会

- 雑誌

- 日本比較政治学会年報 (ISSN:21852626)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.123-157, 2001-06-20 (Released:2010-12-10)

- 参考文献数

- 75

65 0 0 0 OA 一般相対論ミニマム(<特集>発展し続ける一般相対論-時空論の起承転"望"-)

- 著者

- 須藤 靖

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.2, pp.87-94, 2015-02-05 (Released:2019-08-21)

物理学会誌の記事のほとんどは難しい.私の知る限り少なくとも30年以上前から編集委員会の方々が編集後記で繰り返し,わかりやすい記事をと訴えかけ,かつそれに向けた不断の努力をされてきたにもかかわらず.多分にこれは,非専門家のためにではなく,身近な専門家の顔を浮かべながら執筆してしまう著者のせいである.これが良いことか悪いことかは自明ではないが,著者が「釈迦に説法」を避けるべく書いた解説が,大多数はその分野の非専門家である平均的物理学会員にとって「馬の耳に念仏」になってしまい,ほとんど読まれなくなっているとするならば,あまりにももったいない.一般相対論の研究者ではない私が本特集の序論的解説を依頼されたのは,まさにそのためであろう.というわけで,今回は学生時代に一般相対論の講義は受けたもののほとんど覚えていない,という平均的物理学会員を念頭においた平易な,といっても一般向け啓蒙書とは異なる解説を試みたい.したがって,もしも「釈迦に説法」あるいは「厳密には正しくない」と感じられた方がいたならば今回の試みは大成功だと言える.該当しそうな方はただちに本解説をスキップして以降の記事に進まれることを強くお薦めする.