- 著者

- 山崎 浩司

- 出版者

- 京都大学大学院人間・環境学研究科 共生人間学専攻 カール・ベッカー研究室

- 雑誌

- いのちの未来 = The Future of Life (ISSN:24239445)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.106-119, 2017-02-18

本稿の目的は、長野県松本地方で、研究者と地域住民が「共感の倫理」に根ざしつつ協働 し、死別体験者が生活するコミュニティを、彼らにとって共感的で互助的なものに変化させていくまちづくりの実践について、報告し考察することである。第1 節では実践の背景と目的を説明する。第2節では実践の方法論的参照枠である参加型アクションリサーチについて解説する。続いて第3節では、松本地方における地域協働的な死別体験者支援モデルの構築に関する5つの具体的実践の内容を詳述し、さらに総合考察として主に方法論的観点から実践の成果と課題を確認していく。第4節では、まず、共感の倫理に根ざしつつ死別体験者に支援的なまちづくりを利害関係者間で協働して進めるうえで、松本地方で活用可能と判明した社会資源について再確認する。そして最後に、他地域での類似の実践との比較研究による、地域協働的な死別体験者支援モデルのさらなる明確化の必要性について展望する。 This paper reports and reviews my project to make the Matsumoto region in Nagano, Japan a more grief-friendly and mutually supportive community for the bereaved. Firstly, I argue the ethics of compassion should be the foundation for such a community development. Secondly, I justify why participatory action research indirectly serves as an appropriate strategic framework for this project. Thirdly, I portray in detail 5 prominent programs for the community development I have implemented together with stakeholders in order to make Matsumoto a mutually supportive community for the bereaved. This is followed by a critical review of these programs that in essence suggests the entire project must be more rigidly planned and executed as a participatory action research so as to maximize desired social changes. Finally, I summarize social resources unique to Matsumoto that should be utilized to make the community mutually supportive for the bereaved.

1 0 0 0 IR 大学情報入試の必要性と情報入試研究会の活動

- 著者

- 中野 由章 久野 靖 佐久間 拓也 谷 聖一 筧 捷彦 村井 純 植原 啓介 中山 泰一 伊藤 一成 角田 博保 鈴木 貢 辰己 丈夫 永松 礼夫 西田 知博 松永 賢次 山崎 浩二

- 雑誌

- 第57回プログラミング・シンポジウム予稿集

- 巻号頁・発行日

- vol.2016, pp.155-169, 2016-01-08 (Released:2016-12-22)

わが国の初等中等教育における情報教育は多くの問題を抱えているが,その中に「どのような評価を行うのがよいかの合意がない」「大学入学試験において情報の内容が出題されることが少ない」という点が挙げられる.筆者らは情報入試研究会として2012 年からこの問題に取り組み,シンポジウムなどを通じて各大学に情報の出題を促すとともに,望ましい情報入試の問題について探究し,公開模擬試験を通じてデータを収集してきた.本発表では,情報入試研究会の活動について紹介するとともに,作題に関する考え方,公開模擬試験で使用した問題や試験結果について紹介し,望ましい情報入試のあり方について議論する.

1 0 0 0 OA 「大学情報入試全国模擬試験」の実施と評価

- 著者

- 中野 由章 谷 聖一 筧 捷彦 村井 純 植原 啓介 中山 泰一 伊藤 一成 角田 博保 久野 靖 佐久間 拓也 鈴木 貢 辰己 丈夫 永松 礼夫 西田 知博 松永 賢次 山崎 浩二

- 雑誌

- 情報教育シンポジウム2014論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2014, no.2, pp.11-17, 2014-08-17 (Released:2015-02-03)

情報入試研究会と,情報処理学会情報入試ワーキンググループは,2013 年と2014 年に「大学情報入試全国模擬試験」を実施した。2014 年に試行した試験は,920 人が受験し,その内容について分析した。その結果,全体としてみれば,得点分布,解答時間,問題数などは極めて良好であり,出題範囲や難易度についても問題はなかった。ただ,「情報の科学」領域,とりわけプログラミングについては,問題点が明らかになった。これはすなわち,大学側が求める内容と,高校側で行なわれている内容の乖離を意味する可能性がある。入試問題という狭い範囲ではなく,教育内容まで含めて,今後,総合的に検討を要する内容である。 The working group in IPSJ and the study group for “exam for university entrance on information study” carried out nationwide trials of “exam for university entrance on information study” in 2012 and 2013. 920 senior high school students, most of who were the 1st graders participated in these trials and the authors analyzed the result. As a result, the score distribution, answering time and the number of questions in the trials were all so appropriate, and no problems were seen on the degree of difficulty or the range of the questions actually set. However, some issues about its contents have been revealed; especially the theme of programming skills in “scientific understanding of information” is judged to have a problem. That is, there may be the perception gap between the university side and the high school side; the contents a university requires this subject don’t meet with those high school students are to learn in class of information study. This is not the issue only the exam for university entrance on information study involves, but that we have to deal with after considering “educational contents” comprehensively, high school through university, and from various angles.

1 0 0 0 OA 「第3回・第4回大学情報入試全国模擬試験」の実施と評価

- 著者

- 谷 聖一 佐久間 拓也 筧 捷彦 村井 純 植原 啓介;中野由章 中山 泰一 伊藤 一成 角田 博保 久野 靖 鈴木 貢 辰己 丈夫 永松 礼夫 西田 知博 松永 賢次 山崎 浩二

- 雑誌

- 情報教育シンポジウム2016論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2016, pp.7-14, 2016-08-15 (Released:2016-08-05)

情報入試研究会と,情報処理学会情報入試ワーキンググループは,2013年と2014年に引き続き,2015年と2016年に「大学情報入試全国模擬試験」を実施した.「大学情報入試全国模擬試験」の目的は,「どのような試験方法、どのような範囲・内容・水準の問題が適切であるかについて意見を交換し、その成果として具体的な入試問題の試作を行い世の中に公開すること」ことであった.2015年実施の模試には約2000名の高校生が,また,2016年実施の模試には約750名の高校生が参加した.本報告では,その実施概要と結果について報告する.適切な範囲・内容・水準を確立するためのの議論の素材となりうる具体的な入試問題を提示したという点で,目的をある程度達成できたといえる. The working group in IPSJ and the study group for "exam for university entrance on information study" held nationwide trials of "University entrance examination on information study" in 2015 and 2016. The number of senior high school student participants in the trial in 2015 is about 2000, and the number in 2016 is about 750. We report the outline of implementation of the trials.

- 著者

- 青井 良平 清水 茂雅 山崎 浩司 澤辺 智雄 川合 祐史

- 出版者

- 日本食品科学工学会

- 雑誌

- 日本食品科学工学会誌 : Nippon shokuhin kagaku kogaku kaishi = Journal of the Japanese Society for Food Science and Technology (ISSN:1341027X)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.10, pp.483-489, 2011-10-15

ECO636プローブは <I>E.coli</I> と <I>Shigella</I> 属に対して特異性を示した.汚染指標として <I>E. coli</I> を検出するためのFISHFC法におけるマイクロコロニー形成のための培養時間はSEL液体培地で7時間が最適であった.<BR> <I>E. coli</I> 新鮮培養菌を用いた FISHFC 法と平板塗抹法での生菌数には有意差は認められず(<I>p</I> >0.05),さらに,<I>E. coli</I> を接種した食品サンプル(8種類)からの検出でも,FISHFC 法と平板塗抹法での生菌数値に有意差は認められなかった.<BR> したがって,本研究で設計した ECO636 プローブを用いた FISHFC 法による <I>E. coli</I> の定量検出法は,培養時間7時間およびFISH操作2時間の合計9時間で,<I>E. coli</I> を平板塗抹法と同等の精度かつ迅速に検出·定量できる方法であり,汚染指標としての <I>E. coli</I> 定量検出に有用な方法であることが明らかとなった.

1 0 0 0 特異な炎症像を示した深頸部感染症の1例

- 著者

- 加藤 久視 佐々木 剛史 山崎 浩史 倉林 宏考 中戸川 倫子 太田 嘉英

- 雑誌

- 日本口腔診断学会雑誌 = Japanese journal of oral diagnosis/oral medicine (ISSN:09149694)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.1, pp.25-32, 2012-02-20

- 著者

- 竹内 彰次郎 山崎 浩輔 瀬崎 薫 安田 靖彦

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会技術研究報告. IN, 情報ネットワーク (ISSN:09135685)

- 巻号頁・発行日

- vol.103, no.421, pp.29-34, 2003-11-07

アドホックネットワークにおいて,殆どの端末がバッテリー駆動であることから,バッテリーは大変重要な資源である. IEEE802.11ではパワーセーブメカニズム(PSM)を定めている.このPSMでは,ノードはATIM windownと呼ばれる定められた時間内はアウェイク状態となる.もし送るべきデータがない場合は,スリープ状態で無線の電源を落す.しかしPSMを使用したアドホックネットワークでは, PSMを用いないIEEE802.11に比べ,大きな遅延とスループットが低下するといった問題がある.そこで本稿では,遅延の軽減とスループットの向上を目的とした,新しいPSMを提案し,シミュレーションによりその効果を示す.

1 0 0 0 IR 教職実践演習における模擬授業のあり方とICTを活用した評価方法に関する研究

- 著者

- 宮川 洋一 山崎 浩二 名越 利幸 渡瀬 典子 ホール ジェームズ 土屋 明広 田中 吉兵衛 立花 正男 山本 奬 今野 日出晴 川口 明子 田代 高章 藤井 知弘 長澤 由喜子 遠藤 孝夫 MIYAGAWA Yoichi YAMAZAKI Kouji NAGOSHI Toshiyuki WATASE Noriko James M HALL TSUCHIYA Akihiro TANAKA Kichibei TACHIBANA Masao YAMAMOTO Susumu KONNO Hideharu KAWAGUCHI Akiko TASHIRO Takaaki FUJII Tomohiro NAGASAWA Yukiko ENDOU Takao

- 出版者

- 岩手大学教育学部附属教育実践総合センター

- 雑誌

- 岩手大学教育学部附属教育実践総合センター研究紀要 (ISSN:13472216)

- 巻号頁・発行日

- no.14, pp.219-230, 2015

本研究の目的は,4年次後期に必修となった教職実践演習における模擬授業のあり方を検討し,評価基準を策定することにある。そのうえで,ICTを活用して,組織的に評価を行うシステムを構築し,試験的運用を行うことである。「教職実践演習」は,「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令」により,平成22年(2010)年度入学生から導入される教員免許必修科目であり,学生が最終的に身につけた資質能力を,大学が自らの養成教員像や到達目標に照らして最終的に確認することを目的としている。中教審による「今後の教員養成・免許制度の在り方について(答申)」(2006)によると,教職実践演習の授業内容は,①使命感や責任感,教育的愛情に関する事項,②社会性や対人関係能力に関する事項,③幼児児童生徒理解や学級経営に関する事項,④教科・保育内容等の指導力に関する事項を含めること,が適当であるとされている。そして,教職実践演習の実施にあたっての留意事項として,授業の方法は演習を中心とすること,役割演技(ロールプレーイング),事例研究,現地調査(フィールドワーク),模擬授業等も積極的に取り入れることが望ましいこと等が示されており1),極めて実践的・実務的色彩の強い内容となっている。

1 0 0 0 野菜のカドミウム濃度に対するカドミウム吸収抑制技術の効果

- 著者

- 菊地 直 山崎 浩道 木村 武

- 出版者

- 農業技術研究機構野菜茶業研究所

- 雑誌

- 野菜茶業研究所研究報告 (ISSN:13466984)

- 巻号頁・発行日

- no.5, pp.25-32, 2006-03

- 被引用文献数

- 3

Cd汚染圃場より採取した野菜の可食部Cd濃度は,0.1M塩酸で抽出した土壌のCd濃度との関連は明瞭ではなかったが,pHが高い土壌で低くなる傾向が認められ,アルカリ資材施用によるCd抑制の可能性が示唆された。ホウレンソウの根の約99%が,深さ40cmまでの範囲に分布しており,客土処理や天地返し処理により40cm~50cmの非汚染土層を確保し,汚染土壌への根の侵入を防ぐことにより,可食部Cd濃度が低減できることが示された。ホウレンソウ栽培において,40cmの客土厚が確保できない場合でも,遮根シートを汚染土壌との境界に敷設することにより,汚染土壌への根の侵入が阻止され,可食部Cd濃度低減が可能であることが示された。

1 0 0 0 OA ジクロフェナクの局所皮膚適用における副作用発現とリスク因子の評価

- 著者

- 大山 勝宏 清水 万紀子 山崎 浩史

- 出版者

- 一般社団法人日本医療薬学会

- 雑誌

- 医療薬学 (ISSN:1346342X)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.5, pp.310-316, 2014-05-10 (Released:2015-05-10)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 1 1

A retrospective survey of a database containing patient backgrounds and prescribed drugs was conducted to elucidate the detailed characteristics and risk factors of adverse effects caused by topical dermatological formulations of diclofenac. A total of 145,478 patients who had been dispensed topical dermatological formulations of diclofenac at 466 community pharmacies belonging to Nihon Chouzai were included in the study. Of these, 580 patients had adverse effects. The incidence of adverse effects was significantly higher in the elderly (more than 65 years old) and in female patients. A variety of systemic adverse effects were evident in 19 patients. Approximately half of these adverse effects were related to the respiratory system, eg, asthma, but the other adverse effects (eg, edema, decreases in urinary volume, tremor and others) were not described in the drug package inserts. Data from patients with systemic adverse effects, and an age- and gender-matched control group of patients underwent multivariate logistic regression analysis. Asthma (odds ratio: 13.3, 95% confidence interval: 2.40 - 95.5, P = 0.004) and the number of co-administered drugs (odds ratio: 1.25, 95% confidence interval: 1.02 - 1.55, P = 0.035) were identified as risk factors for systemic adverse effects of topical dermatological formulations of diclofenac. Moreover, many of the co-administered drugs affected P450 enzymes other than P450 2C9, the main metabolizer of diclofenac. Therefore, to manage the risk of adverse events, it was concluded that various characteristics of concomitant medications and patient's medical history should be evaluated properly before topical dermatological formulations of diclofenac are prescribed.

1 0 0 0 OA 水産食品におけるListeria monocytogenesの消長

- 著者

- 山本 竜彦 西村(舘山) 朋子 山崎 浩司 川合 祐史 猪上 徳雄

- 出版者

- 日本食品微生物学会

- 雑誌

- 日本食品微生物学会雑誌 (ISSN:13408267)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.4, pp.254-259, 2004-12-31 (Released:2010-07-12)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 2 3

水産食品中におけるL. monocytogenesの消長について調べた結果, ニシン切り込みでは5および12℃ 保存の場合, 日数の経過につれてL. monocytogenes数はそれぞれ1.6log cfu/ml, 2.8 log cfu/mlの減少が認められた.また25℃ 保存では貯蔵7日目においても約1log cfu/mlの減少しか見られなかった.一方, イカ塩辛では試験したすべての保存温度でL. monocytogenes数は保存開始直後から急速に減少し, 5℃ では6日目, 12および25℃ では4日目以降で検出できなくなった.サケいずしでもすべての温度で減少傾向を示したが, 保存温度の低い5℃ では28日目においても検出限界以下 (<2 log cfu/ml) とはならなかった.また新たに原料魚種の異なる3種類のいずしにおいてもL. monocytogenes消長を調べた結果, 乳酸菌の増加した2日目以降L. monocytogenes数は急速に減少することが観察され, この減少速度に構成している乳酸菌相が大きく関与することを明らかにした.

1 0 0 0 CMOS回路における短絡故障の一モデルとそのテスト生成法

- 著者

- 高松 雄三 塩坂 知子 山田 輝彦 山崎 浩二

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会論文誌. D-I, 情報・システム, I-コンピュータ (ISSN:09151915)

- 巻号頁・発行日

- vol.81, no.6, pp.872-879, 1998-06-25

- 被引用文献数

- 12

本論文では, CMOS回路の短絡故障に対する一つのモデルを提案し, そのテスト生成法を述べる.CMOS回路における短絡故障の振舞いは故障点の回路構造と信号値に依存するので, 短絡している信号線の信号の強さから, あるいはアナログシミュレーションで計算した値からテストを生成するという方法が提案されている.しかしながら, これらの方法は計算量が多く効率が良くない.CMOS回路における短絡故障の多くは論理値で表されることが知られている.そこで, 本論文では「正常回路で互いに異なる論理値を有する信号線間に短絡故障が生じたとき, いずれか一方の故障信号線が正常値とは異なる論理値となる」という短絡故障のモデル(以下, Uモデルと呼ぶ)を提案する.次にUモデルに対するテスト(以下, Uテストと言う)を定義し, Uテストの一生成法を述べる.最後に, 提案する生成法をベンチマーク回路に適用してUテストの生成実験を行い, その有効性を考察する.

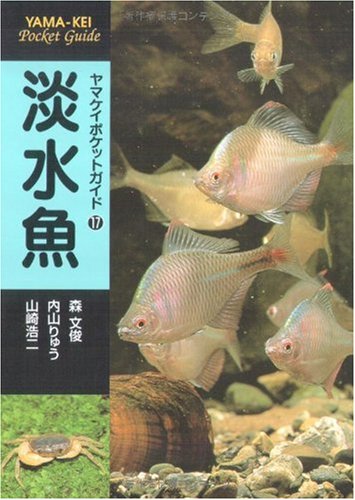

1 0 0 0 淡水魚

- 著者

- 森文俊 内山りゅう 山崎浩二著

- 出版者

- 山と溪谷社

- 巻号頁・発行日

- 2000

1 0 0 0 OA ヒトCYP3A4触媒活性の特徴

- 著者

- 山崎 浩史

- 出版者

- 日本薬物動態学会

- 雑誌

- 薬物動態 (ISSN:09161139)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.6, pp.572-572, 1998-12-25 (Released:2007-03-29)

- 参考文献数

- 4

1 0 0 0 OA 「生きがい感」を高める教育の開発と科学的評価

1 0 0 0 OA 新型インフルエンザ等新興感染症対策としての有効な教育介入手法に関する国際比較研究

本研究は、当初、世界レベルでの甚大な被害が予想される重篤な新興感染症等、特に新型インフルエンザ(H5N1)をターゲットとした、国民や社会全体への被害を抑える対策の一つ、感染症教育の有効的な手法に関する研究であったが、東日本大震災以降、二次災害としての感染症の対策の意味合いも加え、知識の浸透と自主性の育成を念頭に、研究モデル校において、教育機器を用いた講義と自ら考える演習(避難所シミュレーション等)を併せたプログラムを実施、介入前後のアンケート調査の結果等から有効性が認められた。

1 0 0 0 OA 高齢化社会の安全なモビリティ確保を目指した自動車運転行動及び支援方策に関する研究

本研究は高齢者にとってのモビリティの確保を指向しつつ,同時に交通安全性の向上を進めるための基礎研究に相当し,次の3点の明確化を試みた.1)事故多発区間,交通コンフリクトの多発地点において,顕著な道路交通要因を事故データ,道路構造・線形データ,交通データを用いた統計分析より抽出した.2)事故リスクの高まる道路交通環境を想定し,安全な道路交通システムを構築する上で,ITSを利用した運転支援施策の正負両面の影響について,模擬走行実験を通じて明らかにした.3)公共交通不便地域における高齢者を中心とした交通行動,モビリティニーズを把握するとともに,交通事故危険認知についても調査を通じて把握した.

1 0 0 0 OA 関連遺伝子群によるリスク評価と環境因子から追究する動脈硬化の生理的多型性

特定健診受診者1,295人を対象として、動脈硬化に関連することが報告されている遺伝子MTHFR(rs1801133)、HDAC4(rs3791398)、CARKL(rs465563)、Adiponectin(rs1501299)について多型解析を行い、頸動脈内中膜複合体厚(CIMT)と心臓足首血管指数(CAVI)との関連について検討した。いずれの遺伝子においてもCIMTとCAV Iとの間に有意な関連を認めず、ハイリスクアリルの保有数をもとに分類した5群における解析でも有意な関連は認めなかった。しかし、保有数が多いほどC AVI値が上昇する傾向があり、遺伝子多型と動脈硬化との関連が示唆された。

本研究における主要研究テーマは、現在地球規模で流行が深刻化しているエキノコックス症(多包虫症、単包虫症)に関する信頼性の高い免疫診断法(国際標準診断、早期診断、治癒判定法)の開発と実用化である。(1)現在、国際的に最も信頼性が高いと評価されている多包虫症特異診断抗原Em18を遺伝子組み換え抗原(RecEm18)として作成し、その過程でEm18の生化学的特性の解析がなされた。世界各国で別個に検索されてきた診断抗原の中でEm18のB cell epitope活性が最も高いことが判明した(Sako et al.2002.J Clin Microbiol 40,2760-2765)。(2)フランスとのブラインドテストによる共同研究から、RecEm18を用いる血清診断法はフランスにおける多包虫症と単包虫症を100%鑑別できることが判明した(Ito et al.2002.J Clin Microbiol 40,4161-4165)。現在、フランス、スイスにおいて認定された300例以上の多包虫症例の血清学的確認要請を受けている。(3)単包虫症の血清診断法についても遺伝子組み換えAntigen Bを作製した(Mamuti et al.2002.Clin Diag Lab Immunol 9,573-576;Mamuti et al.in prep.)。(4)血清診断上、最も交差反応が高い致死的寄生虫疾患、有鉤嚢虫症に関する遺伝子組み換え抗原を作製した(Sako et al.2000.J Clin Microbiol 38,4439-4444)。血清診断上鑑別を要する多包虫症、単包虫症、有鉤嚢虫症すべてに関する遺伝子組み換え抗原作製に成功し、国際的な評価を得た。現在、合成ペプチド抗原作製を試みている。(5)北海道を中心に、主治医から直接相談を受けた多包虫症疑診例において、Em18抗原を用いる血清検査で多包虫症と他の疾患を術前に100%鑑別し、術前確定血清診断法を確立した。国内での現行の血清検査が確定検査として機能していないことから、Em18を用いる血清検査の導入が望まれる。(6)ミトコンドリアDNA解析により、遺伝子診断法の開発が可能になった。遺伝子解析、遺伝子診断研究も含め、これらの研究成果は現在印刷中を含め国際誌に原著論文総説29編、国際会議録14編、著書5篇として発表した。和文総説、報告書も22編発表した。