1 0 0 0 OA 現代ブラジル政治研究覚書(その二・完)――IPSA第十二回世界大会に参加して――

- 著者

- 矢崎 正徳

- 出版者

- 国士舘大学政経学会

- 雑誌

- 国士舘大学政経論叢 (ISSN:05869749)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.1, 1983

1 0 0 0 OA 現代ブラジル政治研究覚書 (その一)――IPSA第十二回世界大会に参加して――

- 著者

- 矢崎 正徳

- 出版者

- 国士舘大学政経学会

- 雑誌

- 國士舘大學政經論叢 (ISSN:05869749)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.4, 1982

1 0 0 0 OA 胸腺腫に合併し拡大胸腺摘出術後に神経症状が改善した傍腫瘍性神経症候群の1例

- 著者

- 山本 恭通 戸矢崎 利也 小阪 真二

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本呼吸器外科学会

- 雑誌

- 日本呼吸器外科学会雑誌 (ISSN:09190945)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1, pp.46-51, 2017-01-15 (Released:2017-01-15)

- 参考文献数

- 5

症例は63歳女性.左上下肢ミオクローヌスと歩行障害で緊急入院となった.頭部MRI上大脳皮質と皮質下に10日間で拡大するびまん性のT2高信号域を認めた.胸部CTで胸腺腫を疑う腫瘤影を認め,抗アセチルコリン受容体抗体が高値を示した.ステロイドパルス療法後に漸減療法を行ったが,失語,筋力低下,痴呆症状など神経症状と脳機能低下は急速に進行した.寝たきりとなり下肢静脈血栓症を併発した.傍腫瘍性神経症候群と診断し入院31日後に拡大胸腺摘出術を行った.胸腺腫Type ABでWHO分類pT1N0M0 I期,正岡分類I期であった.術後神経症状や脳機能低下は劇的に改善し術後32日に独歩退院した.比較的急速に進行する傍腫瘍性神経症候群は胸腺腫などの腫瘍と神経組織に共通する抗原に対する自己免疫が原因といわれ,悪化する神経精神症状に躊躇することなく胸腺腫に対する早期の外科治療が必要である.

1 0 0 0 OA 老年者におけるbenzodiazepine系抗不安薬の薬物動態

1 0 0 0 IR チベットに対する元朝の宗教政策

- 著者

- 矢崎 正見

- 出版者

- 立正女子大学短期大学部

- 雑誌

- 研究紀要

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.56-64, 1970-12

1 0 0 0 Web サーバへの想定外需要検出方式の実装と評価

- 著者

- 松本 安英 宇山 政志 矢崎昌朋 神田 陽治

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理学会研究報告システム評価(EVA) (ISSN:09196072)

- 巻号頁・発行日

- vol.2006, no.32, pp.1-6, 2006-03-20

- 被引用文献数

- 2

Web サーバを利用してサービスを提供する場合に、サービスに対するアクセス需要を予測し、需要に見合うITリソースを用意する必要がある。しかし、想定していない短期的な需要増加が起きることで、ITリソースが不足することがあり、そのような想定外需要を早期に検出することが重要である。我々は、アクセス需要の想定内および想定外となる2 種類の時系列データと、Webサーバへのアクセス需要との類似度を逐次比較することで、想定外需要の発生を早期に検出する方式を開発した。本方式を評価するためのツールを試作し、商用サイトのアクセスログを用いたシミュレーション実験を行うことで、想定外需要をどれだけ早く検出できるかを評価した。To provide the service by the Web server, it is necessary to forecast the Web access demand and to prepare the IT resource that corresponds to the Web access demand. However, the IT resource might be insufficient because the unexpected short-term Web access demand occurs. Then, it is important to detect such unexpected Web access demand at the early stage. We developed the method to detect the unexpected Web access demand at the early stage by comparing the similarity between two different demand models and observational access data. The one model is the expected access model. The other model is the unexpected access model. We evaluated the ability of unexpected Web access demand detection by making the tool to evaluate this method for trial purposes, and conducting the simulation experiment that used the access log of a business site.

- 著者

- 矢崎 精二

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経レストラン (ISSN:09147845)

- 巻号頁・発行日

- no.497, pp.17-19, 2015-06

矢崎精二社長は15年間も続いた売り上げ減少を止めた立役者。料理とサービスで、楽しい時間を過ごす場所であるというレストラン本来の役割を強化することに努めてきた。客単価引き上げにつながる店の価値を高めるコツを聞いた。

- 著者

- 矢崎 省三

- 出版者

- 日本薬学図書館協議会

- 雑誌

- 薬学図書館 (ISSN:03862062)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.1, pp.9-13, 2000-01

1 0 0 0 X線からクォークまで : 20世紀の物理学者たち

- 著者

- エミリオ・セグレ [著] 久保亮五 矢崎裕二訳

- 出版者

- みすず書房

- 巻号頁・発行日

- 1982

Japan frequently suffers from all types of disasters such as earthquakes, typhoons, floods, volcanic eruptions, and landslides. One of the most essential ways to reduce the damage of natural disasters is to educate the general public to let them understand what is going on during the disasters. This leads individual to make the sound decision on what to do to prevent or reduce the damage. ERI, the Earthquake Research Institute, is qualified by MEXT (the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology) to develop education for earthquake disaster prevention in the Tokyo metropolitan area to work with an elementary school as a model to adopt scientific education. A magnitude 7 or greater earthquake beneath this area is recently evaluated to occur with a probability of 70% in 30 years. To better understand earthquakes in this region, "Special Project for Earthquake Disaster Mitigation in Tokyo Metropolitan Area" has been conducted mainly by ERI. It is a 4-year project to develop a high-density network with 400 sites at local elementary schools. We start our education project by using the real seismograms observed at their own schoolyards, putting emphasis on the reality and causality of earthquake disaster.

1 0 0 0 ヒト疾患における遺伝要因のゲノム的解析と分子病態の解明

- 著者

- 菅野 純夫 羽田 明 三木 哲郎 徳永 勝士 新川 詔夫 前田 忠計 成富 研二 三輪 史朗 福嶋 義光 林 健志 濱口 秀夫 五條堀 孝 笹月 健彦 矢崎 義雄

- 出版者

- 東京大学

- 雑誌

- 特定領域研究

- 巻号頁・発行日

- 2000

日本学術振興会未来開拓研究事業(平成16年度終了)、文部科学省特定領域研究「応用ゲノム」(平成16度-平成21年度)と合同で、国際シンポジウム「ゲノム科学による疾患の解明-ゲノム科学の明日の医学へのインパクト」及び市民講座「ゲノム科学と社会」を平成18年1月17日-1月21日に行なった。国際シンポジウムの発表者は未来開拓5人、本特定領域6人、応用ゲノム3人、海外招待講演者9人であった。市民講座は、科学者側6名に対し、国際基督教大学の村上陽一郎氏に一般講演をお願いし、最後にパネルディスカッションを行なった。参加者は延べ550人であった。また、文部科学省特定領域「ゲノム」4領域(統合、医科学、生物学、情報科学、平成16年度終了)合同の一般向け研究成果公開シンポジウム「ゲノムは何をどのように決めているのか?-生命システムの理解へ向けて-」を平成18年1月28,29日に行なった。本シンポジウムの構成は、セッション1:ゲノムから細胞システム(司会:高木利久)講演4題、セッション2:ゲノムから高次機能(司会:菅野純夫)講演6題、セッション3:ゲノムから人間、ヒトへの道(司会:小笠原直毅)講演7題を行い、さらに、小原雄治統合ゲノム代表の司会の下、門脇孝、小笠原直毅、漆原秀子、藤山秋佐夫、高木利久、加藤和人の各班員、各代表をパネリストとしてパネルディスカッションを行なった。参加者は延べ700人であった。また、本領域の最終的な報告書を作製した。

1 0 0 0 にぎり寿司によるサルモネラ食中毒

循環器系において、血行動態という負荷による心・血管系の変化を、器官のレベルばかりでなく、細胞・分子レベルでとらえることは、心肥大、心不全および血管攣縮、動脈硬化症などの循環器疾患の発症機構を解明する上できわめて重要な課題である。特に物理的な刺激が細胞内の応答機構に生化学的なシグナルとなって伝達され、代謝を調節する機序は、生体が外界からの刺激を受けて反応する現象を生化学的に解明するモデルになるものとして、医学ばかりでなく生物学の広い領域から注目されている。われわれは細胞に物理的な負荷を加える装置を独自に開発するとともに、分子生物学の最先端技術を導入することにより、従来では、生化学的なアプローチが因難であった、物理的な負荷に対する心筋および血管内皮と平滑筋細胞における応答機構の解析を行った。その結果、本研究は循環器疾患の基礎的な病態である心肥大や心不全、あるいは血管攣縮や動脈硬化病変の形成などの病因を遺伝子や分子レベルで捉える研究の発端となって、この分野での知見の著しい進展をもたらすところとなった。具体的には1)心筋の負荷に対する応答機構の解明として、独自に開発したシリコンディシュを用いて心筋細胞に直接機械的なストレスを与え、胎児性蛋白と核内癌遺伝子の発現機序をフォスファチジルイノシトール代謝を中心に解析し、肥大を形成する心筋細胞内応答機構のしくみを明らかにした。さらに形質変化をきたす心筋蛋白のアイソフォーム変換機序をgelshift法などを用いて検討し、心筋の負荷に対する適応現象を遺伝子レベルから究明した。2)血管内皮および平滑筋細胞における血流ストレスに対する応答機構を、固有に存在する遺伝子の発現調節機序を解明することによって、血流に対応した臓器循環が調節されるメカニズムを明らかにした。

1 0 0 0 OA なぜ卒後臨床研修は大学病院に集中するのか

- 著者

- 矢崎 義雄

- 出版者

- 日本医学教育学会

- 雑誌

- 医学教育 (ISSN:03869644)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.6, pp.410-411, 1988-12-25 (Released:2011-08-11)

- 著者

- 北村 徳隆 山川 雄大 矢崎 克侑 米盛 弘信

- 出版者

- 公益社団法人日本工学教育協会

- 雑誌

- 工学・工業教育研究講演会講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.22, pp.124-125, 2010-08-19

1 0 0 0 帯域の有効利用と公平性を考慮した機械学習型TCP輻輳制御

- 著者

- 塩津 晃明 矢崎 俊志 阿部 公輝

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会論文誌. C, 電子・情報・システム部門誌 = The transactions of the Institute of Electrical Engineers of Japan. C, A publication of Electronics, Information and Systems Society (ISSN:03854221)

- 巻号頁・発行日

- vol.133, no.6, pp.1259-1268, 2013-06-01

- 参考文献数

- 17

TCP, a current de facto standard transport-layer protocol of the Internet, cannot fully utilize the available bandwidth. Fairness between TCP flows is another important measure of TCP performance. We proposed a method for predicting the optimal size of the congestion window to avoid network congestion by using a machine learning approach. In this paper, based on the machine learning approach, we further improve the congestion algorithm with respect to utilization of the available bandwidth and fairness between TCP flows. The improvement includes bringing a size of the congestion windows closer to the optimum value, realizing fairness against congestion algorithms that aggressively use bandwidth, and adapting to the network where the available bandwidth abruptly changes. The proposed method is evaluated with respect to utilization of bandwidth and fairness between TCP flows including flows aggressively using bandwidth by simulation using NS-2.

1 0 0 0 帯域の有効利用と公平性を考慮した機械学習型TCP輻輳制御

- 著者

- 塩津 晃明 矢崎 俊志 阿部 公輝

- 出版者

- The Institute of Electrical Engineers of Japan

- 雑誌

- 電気学会論文誌. C, 電子・情報・システム部門誌 = The transactions of the Institute of Electrical Engineers of Japan. C, A publication of Electronics, Information and Systems Society (ISSN:03854221)

- 巻号頁・発行日

- vol.133, no.6, pp.1259-1268, 2013-06-01

TCP, a current de facto standard transport-layer protocol of the Internet, cannot fully utilize the available bandwidth. Fairness between TCP flows is another important measure of TCP performance. We proposed a method for predicting the optimal size of the congestion window to avoid network congestion by using a machine learning approach. In this paper, based on the machine learning approach, we further improve the congestion algorithm with respect to utilization of the available bandwidth and fairness between TCP flows. The improvement includes bringing a size of the congestion windows closer to the optimum value, realizing fairness against congestion algorithms that aggressively use bandwidth, and adapting to the network where the available bandwidth abruptly changes. The proposed method is evaluated with respect to utilization of bandwidth and fairness between TCP flows including flows aggressively using bandwidth by simulation using NS-2.

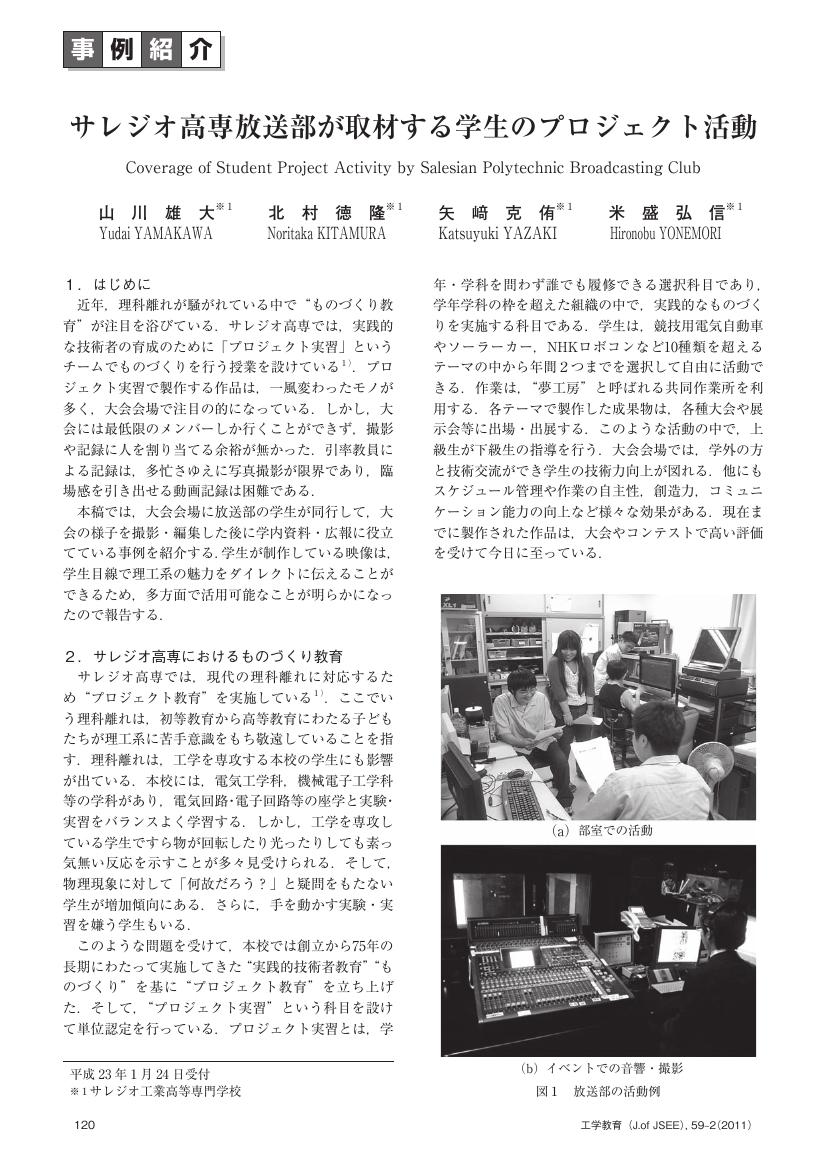

1 0 0 0 OA サレジオ高専放送部が取材する学生のプロジェクト活動

- 著者

- 山川 雄大 北村 徳隆 矢崎 克侑 米盛 弘信

- 出版者

- 公益社団法人 日本工学教育協会

- 雑誌

- 工学教育 (ISSN:13412167)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.2, pp.2_120-2_125, 2011 (Released:2011-04-06)

- 参考文献数

- 1

1 0 0 0 北海道の排水および客土が行われた泥炭土からの亜酸化窒素の発生

北海道石狩泥炭地に位置する、排水のみ行われた圃場(Dサイト)および、排水とさらに客土が行われた圃場(D-SDサイト)において亜酸化窒素フラックスの測定を2003年から2005年にかけて行った。D-SDサイトにおける亜酸化窒素フラックスは、-0.01から1.15mgN/m2/hrの範囲にあり、6月、10月に突発的に高くなる傾向がみられた。Dサイトの亜酸化窒素フラックスは、-0.01から1.15mgN/m2/hrの範囲にあり、2004年7月から10月にかけて顕著に高く推移した。この間のフラックスは、0.40から4.47mgN/m2/hrの範囲にあり、他の測定期間の最高値0.30mgN/m2/hrを上回っていた。フラックスが高くなった期間、土壌空気中の亜酸化窒素濃度も同様、顕著に高くなっていた。亜酸化窒素の年間発生量は、3.8から41.7kgN/ha/yrの範囲にあり、近傍の現存する湿原での測定値(0.3kgN/ha/yr)に比べ顕著に高い値であった。本研究から、泥炭土の排水、客土といった農地化は、亜酸化窒素発生量を顕著に増大させることが示された。土壌ガス中の亜酸化窒素濃度は、D-SDサイトに比べ、Dサイトで高く、その傾向は、特に、亜酸化窒素フラックスが高く推移した2004年で顕著であった。2004年は、他の2ヶ年に比べ5月〜8月の余剰降水量が顕著に多く、土壌がより乾かなかった測定年であった。本研究から、泥炭地を排水することによる農地化は、自然湿地に比べ、亜酸化窒素フラックスを顕著に増大させること、さらに、その亜酸化窒素発生量には、気象条件に伴う年次変動があることが示された。

1 0 0 0 OA v.Connect:ユーザが声色操作可能な歌声合成器

- 著者

- 小川 真 矢崎 俊志 阿部 公輝

- 雑誌

- 研究報告音声言語情報処理(SLP)

- 巻号頁・発行日

- vol.2012-SLP-90, no.10, pp.1-7, 2012-01-27

VOCALOID 「初音ミク」 の発売以来,ユーザが自由に歌声ライブラリを制作できるフリーの歌声合成器 UTAU が開発されるなど,歌声合成への関心が高まっている.これら歌声合成器は主にアマチュアの音楽制作に使用されるが,ユーザが声色を任意時刻に混ぜて指定する機能がない.また,声色操作を行うことで処理時間やデータ量が大きくなる.本研究では音声合成分析系 WORLD を用い,メルケプストラムと Vorbis による励起信号からなるコーパスを声色別に収録し,各音素間を時間伸縮関数で接続することで,ユーザがモーフィング率を指定し声色を操作できる歌声合成器 v.Connect を開発した.提案手法を用いて歌声コーパス 「波音リツコネクト」 を制作した.このコーパスの容量は波形の 2 倍程度であった.合成速度は 1.7~2.2 倍と改善され,圧縮による劣化は主観的には感じられなかった.