1 0 0 0 鋳物砂の粒子径画像解析法による粒度測定

- 著者

- 宗形 江里子 成瀬 康子 鈴木 亜美 中澤 裕香 鈴木 みどり 高木 良輔

- 出版者

- 公益社団法人 日本鋳造工学会

- 雑誌

- 鋳造工学 全国講演大会講演概要集 (ISSN:18805388)

- 巻号頁・発行日

- vol.173, pp.54, 2019

- 著者

- 鈴木 康博

- 出版者

- 日経BP社 ; 1985-

- 雑誌

- 日経マネー (ISSN:09119361)

- 巻号頁・発行日

- no.400, pp.24-26, 2015-10

──今年はオフコースのデビューから何と45年目だそうですね。 少し前までは「あっという間だったな」と思ってましたけど、45年の間には本当にいろんなことがあったので、改めて振り返ると「長かったなあ」という感…

1 0 0 0 OA 寿命決定因子

- 著者

- 太田 邦夫 三井 洋司 鈴木 堅之 松平 寛通 江上 信雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年医学会

- 雑誌

- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.2, pp.95-109, 1982-03-30 (Released:2009-11-24)

1 0 0 0 OA これからの製造販売後臨床試験について市販後臨床試験から製造販売後臨床試験へ

- 著者

- 鈴木 英明 中村 富雄 原 泰久

- 出版者

- 一般社団法人 日本薬剤疫学会

- 雑誌

- 薬剤疫学 (ISSN:13420445)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.2, pp.65-73, 2006-02-15 (Released:2011-02-28)

- 参考文献数

- 24

As of April 2005, “Shihango-rinsyoushiken” defined in the GPMSP was renamed “Seizouhanbaigo-rinsyoushiken” in the revised regulations (GPSP). The relevant part of the GCP was also modified at the same time. Strictly speaking, therefore, post-approval clinical trials are not the same as postmarketing clinical trials. This report provides an explanation of post-approval clinical trials and the related regulations. It is generally considered that post-approval clinical trials, which help gather more clinical information, should be actively pursued for the further development of approved drugs in the post-marketing setting. However, the results of the questionnaire show that pharmaceutical companies are not willing to conduct them, mainly due to the high cost. To improve the economic efficiency of post-approval clinical trials, it is necessary to streamline monitoring activities that account for 40% of the cost.

- 著者

- 上野 健一 細川 葵 橋本 諭 及川 寛 柴原 裕亮 松嶋 良次 渡邊 龍一 内田 肇 鈴木敏 之

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 雑誌

- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.3, pp.85-93, 2021-06-25 (Released:2021-07-02)

- 参考文献数

- 32

- 被引用文献数

- 1

二枚貝の麻痺性貝毒(PSTs)はマウス毒性試験(MBA)で検査されているが,動物愛護に対する社会的関心の高まりとともに高感度・高精度なPSTs分析法も開発され,動物実験代替法の利用が可能となった.本研究では,PSTsのモノクローナル抗体を利用したイムノクロマトキットによるスクリーニング法の開発を試みた.食品衛生法規制値(4 MU/g)を下回る2 MU/gをスクリーニング基準として試験液の希釈倍率を80倍とした条件で試験した.目視に加え,画像解析判定も併せて検証した.MBA 2 MU/g以上の20試験品はすべて本キットで陽性を示し,偽陰性はなかった.また,2 MU/g未満の327試験品のうち偽陽性は3%であった.以上のように,本法は高い正確度を示し,迅速・簡便なPSTsスクリーニング法として有用であることが示された.

- 著者

- 山寺 静子 大谷 明 小船 富美夫 小松 俊彦 鈴木 一義 中山 幹男 萩原 敏且 松本 美弥子 山本 紀一 ルナール 純子

- 出版者

- 一般社団法人 日本感染症学会

- 雑誌

- 感染症学雑誌 (ISSN:03875911)

- 巻号頁・発行日

- vol.81, no.4, pp.379-386, 2007

- 被引用文献数

- 1

厚生労働省のインフルエンザ対策の一環として一般市民を対象にFax, E-mailを含む電話相談を行った.<BR>相談件数は2003/04シーズンは2,813件, 2004/05シーズンは2, 444件であった.月別は10~11月が最も多く, 相談者は女性が72.5%を占め, 特に30代が最も多かった.相談者の居住地別では東京都が最も多く, 神奈川, 千葉, 埼玉, 長野の順であった.職種別では主婦が1,114件 (45.6%) を占め, 次に民間企業が447件 (18.3%), 医療従事者が227件 (9.3%) であり, 2003/04シーズンと同様の傾向がみられた.相談の内容はワクチンに関するものが1545件で62.2%を占め, その内訳はワクチン接種の是非, 副反応, 接種回数が主であった. また妊婦, 乳幼児, 授乳中の接種については296件 (19.2%) であった.2004/05シーズンはワクチン不足についての問い合わせ (7件), 重症急性呼吸器症候群: SARS (22件) また鳥インフルエンザ (22件) についての相談は前シーズンに比べ減少したが, 抗ウイルス薬 (209件) に関する相談が増加していた.<BR>毎年の相談内容は, インフルエンザの医療事情を強く反映しており, 医療従事者からの間合せも相当数みられることから, 対応する担当者の知識や情報の確保は重要な課題であると考えられた.また, 具体的な内容としては, 厚生労働省および感染症情報センターから出されている「一般向けのインフルエンザQ&A」で「妊産婦及び授乳中あるいは育児中の方へ」のようなセクションをもうけて, 解説することの必要性を提案した.

1 0 0 0 OA 水族館向け造波装置 : リアルな海洋環境を目指して

- 著者

- 鈴木 志人

- 出版者

- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会

- 雑誌

- Techno marine 日本造船学会誌 (ISSN:09168699)

- 巻号頁・発行日

- vol.871, pp.86-87, 2003-01-10 (Released:2018-03-28)

- 著者

- 大熊 仁美 鈴木 修 村山 幸照

- 出版者

- 社団法人 日本理学療法士協会関東甲信越ブロック協議会

- 雑誌

- 関東甲信越ブロック理学療法士学会 (ISSN:09169946)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, pp.97, 2007

【目的】当会では約1年毎に各部門のセラピストの異動があり、毎年4~6月に各部門で技術的な新人教育が実施されている。しかし、訪問業務内では技術的な部分以外でも様々な問題を経験する事が少なくない。今回、過去2年間に報告された訪問業務におけるトラブル・事故を分析し、今後の教育内容について検討した。<BR>【方法】平成17年1月~平成18年12月に当院の訪問リハビリテーション(以下リハ)センター松本地区で発生したヒヤリハット・事故・苦情を、報告書をもとに後方視的に調査した。平成18年12月現在、当センター松本地区のセラピストは理学療法士11名、作業療法士6名、言語聴覚士2名で、職種経験年数1~3年13名、4~6年3名、7~9年3名、訪問経験年数1年12名、2年4名、3年3名である。<BR>【結果】2年間の総訪問件数34292件のうち報告のあったケースは48件であった。内訳は、車両関連が21件(交通事故16件、交通違反2件、交通被害3件)、情報共有(連携)に関する苦情が22件(訪問予定の確認ミス16件、連携不足5件、その他1件)、リハ実施時の事故が5件(歩行時の転倒2件、移乗時の転倒1件、床上動作時の転倒1件、その他1件)であった。交通事故は、82%が午後の時間帯、69%が利用者駐車場、56%がバック時に発生していた。訪問予定の確認ミスは、50%が介入1ヶ月以内の新規の利用者で発生しており、転倒事故は全て介入開始4ヶ月以内に発生していた。また、セラピストの部署異動が行われる12月~3月頃にトラブル・事故が多発する傾向にあり、セラピストの訪問経験が4ヶ月以内の期間で49%、1年以内の期間で82%のトラブル・事故が発生していた。さらに、一人当たり平均14 時間以上の超過勤務となった月にトラブル・事故が多発している傾向を認めた。<BR>【考察】調査結果より、訪問業務に関するトラブル・事故は、職種経験よりも訪問経験の浅さが強く影響していることが示唆され、利用者側のフィールドで実施するという訪問業務の特殊性を考慮した教育を、訪問経験の少ない時期にセラピスト行う必要性が確認された。内容としては、1)過去のトラブル・事故の傾向の把握、2)緊急時の対応(リハ中の事故・急変、車両トラブル、苦情等)、3)接遇、4)在宅でのリスク管理と指導、5)介護保険制度、などの実践に即した教育研修を実施し、周知徹底することが課題であると考える。また、少人数によるグループ管理体制の確立とともに、グループ内でのon the job trainingの内容を具体化し業務の効率化を図り、適切な業務量を維持していく必要性が示唆された。

1 0 0 0 OA 単層の解析 その実際と堆積学的意義について

- 著者

- 平山 次郎 鈴木 尉元

- 出版者

- 地学団体研究会

- 雑誌

- 地球科学 (ISSN:03666611)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.2, pp.43-62b, 1968-03-25 (Released:2017-07-26)

A sedimentological study was made of the Flysch-type alternations of Otadai formation, Kazusa group deposited in the central part of the Boso peninsula in upper Pliocene epoch (Fig. 2). The formation consists of rhythmic alternation of sandstone and mudstone and the relative amounts of the two rocks vary in places. Each layer is correlated for more than 30 km in extent, as it has their own characteristics in thickness, texture, composition and colour and is arranged in similar manner at the neighbouring sections (Fig. 3, 4). Several key beds of tuff are the most important in the correlation because of their distinct features. The shape, textural distribution and grain size variation in the layers has been definitely shown by the method stated above. The thicker each layer of sandstone is, the more spacial extent it acquires in general. The layer over 10 cm in thickness at the thickest part reaches more than 30 km in extent. It is asymmetrical in shape owing to the more rapid decrease toward west (Fig. 6). On the other hand, the thickness of mudstone layers increases gradually toward west within the studied area but seems to decrease very rapidly westward (Fig. 5). It is concluded that the thickness variation of sandstone and mudstone assembly is determined by sandstone, that is, the layers of sandstone are very sensitive to the subsidence of the basin. Of course, the subsidence is the neccessary condition for the formation of layers. A layer consists of lamina which are units of mass movement of grains, as will be seen from the Photo. 1. A relatively thick sandstone layer is divided into three intervals based on the nature of lamina, namely, massive graded, parallel-laminated and cross-laminated intervals from the base respectively. But a thin sandstone layer is devoid of massive graded interval and/or parallel-laminated intervals. The arrangement of these lamina is closely related to the thickness variation of a layer (Fig. 6). The grain size distribution and consituents in a layer are also related to the textural arrangement as well as the shape (Fig. 9). The boundaries of textures are nearly parallel to the isometrical lines of median diameter of grain size and sorting coefficient. Shell fragments are concentrated at the bottom of the graded interval, while pumice and plant fragments are often seen in the parallel and cross-laminated intervals. The grain size variation in the mudstone layer seems to be more monotonous and the mean size and sand grain content gradually decrease toward west. As will be known from the fact stated above, sandstone layers are very different from mudstone layers in many respects. And it is observed that the sandstone layer is formed by different way from the mudstone. The inference is substanciated by the difference of faunal assemblages found in both layers. The sandstone has the shell fragments and worn-out foraminifers which are found in the upper neritic zone in the recent environment, while molluscan shells and foraminifers contained in the mudstone are similar to the fauna living in the bottom over 400 m in depth in the Pacific off the Boso peninsula. This fact indicates that sand deposited temporarily under the bottom of shallow sea is transported into the bathyal environment where mud is usually deposited. The direction of current transporting sand grains should be from west to east as is assumed from the sole markings developed under the bottom of sandstone layers and cross laminations (Fig. 10). The nature of flow is inferred from the result of laboratory experiments and observations of alluvial channels. It is controlled by many variables such as depth, slope, size and shape of grains, viscosity and density of sediment-water mixture, etc. So the concept of flow regime (SIMONS & RICHARDSON, 1961) is very useful as it allows grouping of the combined effects of those factors. The classification of flow regime is based on form of(View PDF for the rest of the abstract.)

1 0 0 0 OA 追加発言:虚弱高齢者に対する柔軟運動の重要性と意義

- 著者

- 鈴木 重行

- 出版者

- 一般社団法人日本体力医学会

- 雑誌

- 体力科学 (ISSN:0039906X)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.1, pp.13, 2015 (Released:2015-01-25)

1 0 0 0 TV受信機中間周波数の選定

- 著者

- 鈴木 一雄

- 出版者

- 一般社団法人映像情報メディア学会

- 雑誌

- テレビジョン (ISSN:03743470)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.6, pp.358-361, 1961

1 0 0 0 OA 鯨肉ベーコンによると思われた食中毒について

- 著者

- 熱海 明 青柳 澄 小野 精美 鈴木 武 鈴木 肇 栗原 幸一 西塚 胞喜 岡 英彦 二戸 源治 梅沢 長一 木村 広 安孫子 淳一 高梨 勝広 山口 正志 丹羽 与英 中村 春夫 高槻 和雄 遠藤 厳 岡田 昌吉 佐藤 幸雄 東海林 喜助 斯波 八郎 奥山 繁雄 五十嵐 茂 斎藤 安司 菊地 正逸 槙 千秋

- 出版者

- 公益社団法人 日本獣医師会

- 雑誌

- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.10, pp.521-526,539, 1964-10-20 (Released:2011-06-17)

- 参考文献数

- 22

A total of 244 persons were reported officially to be involved in an outbreak of food poisoning possibly attributed to whale-meat bacon in Yamagata and its neighboring areas in Yamagata Prefecture at the end of August. One fatal case occurred in the city of Yamagata.The period of incubation was 12 to 21 hours in most cases. The main symptoms consisted of fever, stomachache, vomiting, and diarrhea and were almost identical with those of food poisoning known to be caused by enteritis vibriones.The incriminated food was whale-meat bacon, which had been eaten without being cooked. The same food as this, in raw state, was given per os to mice and cats without any ill effect. Bacteriological examination failed to detect any known pathogenic organisms, except staphylococci, or such enteritis vibriones as identical with those of the known serotype.Enteritis vibrio O-2 (“E” by Agatsuma's classification) was detected from 19 (76%) of 25 fecal specimens collected from the patients involved. Staphylococcus and Proteus were also detected from these specimens. Most of the staphylococci isolated from the whale-meat bacon, and the fecal specimens were coagulase-positive.All the strains of enteritis vibriones isolated from the fecal specimens were pathogenic for mice. So were three strains of these organisms isolated from the whale-meat bacon.

1 0 0 0 OA スポーツ栄養マネジメントの構築

- 著者

- 鈴木 志保子

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会

- 雑誌

- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.5, pp.275-282, 2012 (Released:2012-12-13)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1

スポーツや健康の維持・増進の現場における栄養管理は,栄養ケア・マネジメントと比較し,マネジメントの目的,期間,対象者,行動計画の有無,評価項目が異なることから,栄養ケア・マネジメントの流れのとおりに実施することができない。そこで,スポーツ栄養マネジメントを構築した。スポーツ栄養マネジメントは,目的と期間を定め,スクリーニングにより対象者を抽出し,対象者への個人サポート(個人マネジメント)を実施し,対象者全員の個人サポートの成果とともにマネジメントの評価を行うという流れである。個人サポートは,アセスメント,個人目標の設定,サポート計画立案,サポート計画の実施,モニタリング,個人評価の流れとなる。スポーツ栄養マネジメントは,2008年に北京で開催されたオリンピックにおいてソフトボール日本女子代表チームが金メダルに輝いたことから,質の高い効果的な栄養管理の実施が可能であることが評価され,スポーツや健康の維持・増進の現場における栄養管理システムとして導入されるようになった。

1 0 0 0 数理モデルを用いたワクチンの間接的効果と最適な予防接種政策の特定

- 著者

- 鈴木 絢子

- 出版者

- 北海道大学

- 雑誌

- 研究活動スタート支援

- 巻号頁・発行日

- 2019-08-30

予防接種政策の評価基準の1つとして費用対効果分析が広く利用されており、日本においても研究が行われているが、多くは感染症の罹患リスクと予防接種率との間に線形の関係を想定したモデルを用いる傾向がある。しかし、ワクチンには集団免疫等の間接的効果があり、感染リスクと接種率の関係は本質的に非線形であるため、伝播メカニズムを捉えた数理モデルを用いて間接的効果を加味した評価が求められる。本研究ではワクチンの間接的効果を考慮し、日本において理論的に最適な予防接種政策を確立することを目的とする。

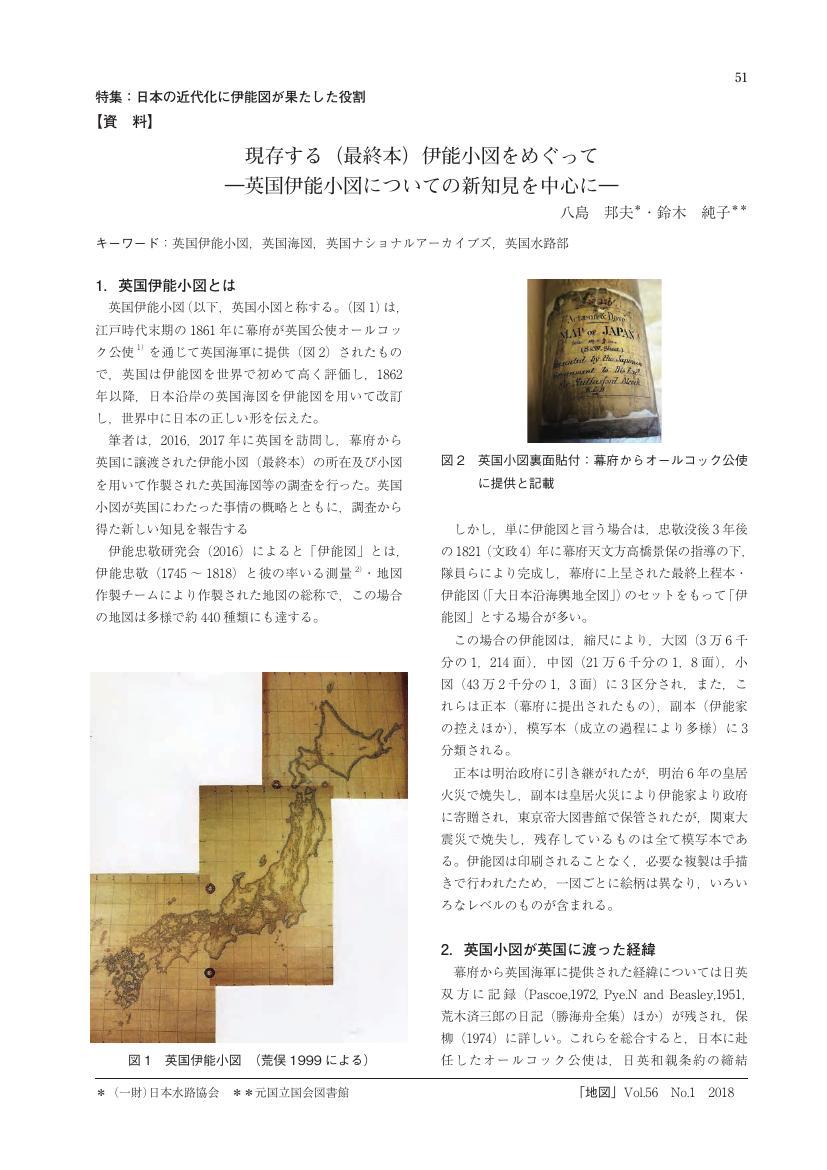

1 0 0 0 OA 現存する(最終本)伊能小図をめぐって ―英国伊能小図についての新知見を中心に―

1 0 0 0 OA 信頼行動の内集団バイアス 最小条件集団を用いた分配者選択実験

- 著者

- 鈴木 直人 金野 祐介 山岸 俊男

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.1, pp.17-24, 2007-04-25 (Released:2010-07-16)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 8 9

The purpose of this study is to show that expectations of generalized reciprocity within one's own group are responsible for in-group trust. To test this hypothesis, an allocator choice game in the minimal group situation was used. We assigned the role of a recipient in a dictator game to all 81 subjects, and measured whether they chose to be a recipient of either an in-group or an out-group “allocator” who freely allocate a fixed reward between him/her and a recipient. The results indicate that in-group trust occurs only in the condition in which recipients know that allocators make a reward allocation knowing the group membership of their recipient; recipients show no preference for either an in-group or an out-group allocator when allocators make the decision without knowing the group membership of their recipient. It is thus shown that participants' in-group trust is derived from the general belief that people treat in-group members more favorably than out-group members—a belief about generalized reciprocity within groups.

1 0 0 0 OA 特急列車内における乗り物酔いの実態について

- 著者

- 鈴木 浩明 白戸 宏明

- 出版者

- Japan Ergonomics Society

- 雑誌

- 人間工学 (ISSN:05494974)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.Supplement, pp.57-58, 2003-08-25 (Released:2010-03-12)

- 参考文献数

- 2

1 0 0 0 IR 乳牛の搾乳室進入順位と待機場内の動態

- 著者

- 鈴木 省三 左 久 斉藤 保則 坂口 昭彦

- 出版者

- 帯広畜産大学

- 雑誌

- 帯広畜産大学学術研究報告 第1部 (ISSN:0470925X)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.4, pp.p317-321, 1982-08

搾乳室進入順位と待機場内における各牛の位置・動態との関係から,進入順位決定に関与する要因を検討する目的で,ロータリー式搾乳室を利用する39頭の搾乳牛群について,15日間,30回にわたり,各個体の待機場内における移動状態を1頭進入するごとにフィルムにおさめた。待機場内の最初の位置は,最上位グループが最前列を選び,最下位グループは最前列を避ける他は場所を選ばず,中間グループは上位ほど前方に位置する傾向があった。待機場内では,1頭が搾乳室へ進入するごとにかなりの個体が位置を変え,総体的には逐次前方に移動するが,同じ位置に長くとどまるもの,一挙に2ゾーン以上前進するもの,後退するものなどがみられた。中間グループでは搾乳室進入に対する個体間の優劣関係は不明瞭で,待機場内の最初の位置,隣接する他の個体との関係,個体の習性・状態など偶発的要因が複雑に関与してその時々の進入順位を変えるものと推察された。