1 0 0 0 OA “脳波の概要と知識” ―生体計測屋より見た脳波の活用入門―

- 著者

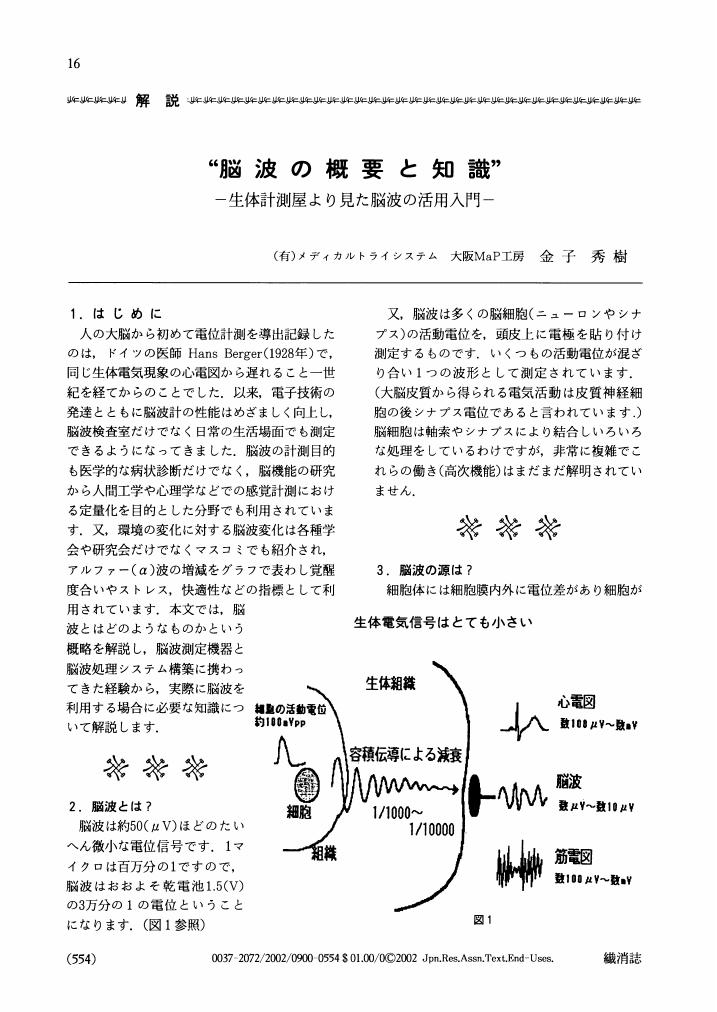

- 金子 秀樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会

- 雑誌

- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.9, pp.554-561, 2002-09-25 (Released:2010-09-30)

- 参考文献数

- 5

1 0 0 0 OA 江戸時代における園芸植物の流行について

- 著者

- 小野 佐和子

- 出版者

- 社団法人 日本造園学会

- 雑誌

- 造園雑誌 (ISSN:03877248)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.5, pp.55-60, 1984-03-30 (Released:2011-07-19)

- 参考文献数

- 57

- 被引用文献数

- 3

自然と人間との遊びを媒介としたかかわりをさぐる一助として江戸時代の園芸植物の流行現象を考察した。江戸時代のたび重なる園芸植物の流行は, 奇品-通常とは異なる珍しい植物の嗜好を大きな特徴とするか, そこでは, 奇品は自然が人間の助けをえて作り出す傑出した作品であると考えられた。また奇品の流行には競争及び賭の要素を, 流行の背景には武家と植木屋の積極的な関与の存在を認めることができる。

本研究では、注意欠損多動症(ADHD)の症状に対する糖質を制限したケトン食の有効性、安全性を基礎的研究により明確にし、さらにその効果発現の機序を解明する。幼若期ドーパミン神経系傷害動物は、ADHDモデル動物として用いられている。本モデル動物が示す異常行動に対するケトン食の長期摂取の効果を複数の行動試験により確認する。さらにケトン食摂取がADHD治療薬の効果におよぼす影響を調べ、食事療法としての有用性を確認する。また、電気生理学的、組織学的手法を用いて効果発現機序を明確にし、今度のADHD治療薬の発展へと繋げる。

1 0 0 0 OA Simplifying quantitative measurement of free radical species using an X-band EPR spectrometer

- 著者

- Yusuke Makino Megumi Ueno Yoshimi Shoji Minako Nyui Ikuo Nakanishi Koji Fukui Ken-ichiro Matsumoto

- 出版者

- SOCIETY FOR FREE RADICAL RESEARCH JAPAN

- 雑誌

- Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition (ISSN:09120009)

- 巻号頁・発行日

- pp.21-83, (Released:2021-12-25)

- 参考文献数

- 9

The quantitative measurement of free radicals in liquid using an X-band electron paramagnetic resonance (EPR) was systematized. Quantification of free radicals by EPR requires a standard sample that contains a known spin amount/concentration. When satisfactory reproducibility of the sample material, volume, shape, and positioning in the cavity for EPR measurements can be guaranteed, a sample tested and a standard can be directly compared and the process of quantification can be simplified. The purpose of this study was to simplify manual quantitative EPR measurement. A suitable sample volume for achieving a stable EPR intensity was estimated. The effects of different solvents on the EPR sensitivity were compared. The stability and reproducibility of the EPR intensity of standard nitroxyl radical solutions were compared among different types of sample tubes. When the sample tubes, sample volumes, and/or solvents were the same, the EPR intensity was reproduced with an error of 2% or less for μM samples. The quantified sample and the standard sample in the same solvent and the same volume drawn into the same sample tube was able to be directly compared. The standard sample for quantification should be measured just before or after every daily experiment.

- 著者

- edited by F. L. Lucas

- 出版者

- Chatto & Windus

- 巻号頁・発行日

- 1927

本研究は、量子化学・分子動力学計算による知見を組み込んだDNA損傷の確率的計算モデル開発を目的としている。今年度は、(1)開発シミュレーションソフトウェアでの間接作用の影響を評価するためのラジカル発生と、その拡散・再結合相互作用の評価、(2)空間クラスタリング法を用いたDNA損傷の確率モデル検証、(3) 分子動力学計算を用いたDNA分子置換に起因する分子構造変化の影響評価、(4)ガンマ線照射による重水中DNA分子の水素置換評価実験を解析するための量子科学計算の導入を実施した。以下に概要を示す。(1) 間接作用では、ラジカル発生からその拡散・再結合を追跡して時間的な空間分布を計算してDNA分子の空間形状との対応によりDNA損傷の有無を判断する。計算アルゴリズムは試作したが、計算時間が長く精密な計算を行うことが容易ではないことがわかった。現在、文献調査等を通じてアルゴリズムの改良に着手している。(2) 空間スラスタリング法を利用して、直接作用と間接作用の両方を考慮したDNA損傷が評価できる状況にある。このソフトウェアを用いて、多様な条件でのシミュレーションを行なっている。また、(1)のシミュレーション開発のアルゴリズム改良に際しての参考に用いている。(3) DNA分子置換が生じた後に、DNA損傷に至る過程を分子動力学計算で評価を行なっている。また、トリチウム水の水分子がDNA分子構造にアクセスする様子を調べるために、水分子とDNA分子構造を入力した分子動力学計算によって、確率的なアクセス頻度を計算できる状況となっている。(4) 重水へのガンマ線照射により、DNA分子構造の水素が重水素に置換する可能性を調査している。ガンマ線照射実験で得られた赤外線吸収スペクトルを量子化学計算により解析して、置換反応の有無を評価している。

- 著者

- Helmut Satzinger

- 出版者

- Golden House Publications

- 巻号頁・発行日

- 2020

- 著者

- 山本 容子

- 出版者

- 一般社団法人 日本科学教育学会

- 雑誌

- 日本科学教育学会年会論文集 44 (ISSN:21863628)

- 巻号頁・発行日

- pp.527-530, 2020 (Released:2020-11-27)

- 参考文献数

- 9

アメリカの初等・中等教育段階の科学教育と関連づけた環境教育におけるネイチャージャーナリングの活用の特徴として,以下の点が挙げられる.1点目は,学校内における花壇,菜園の設置等,ネイチャージャーナリングのための環境整備である.2点目は,定期的で継続的なネイチャージャーナリングの時間の確保である.3点目は自然観察記録のみならず,人間と自然との関わりについての議論で考えたことなども含めた多様な記録である.これらの特徴は,日本の理科教育における自然観察活動や記録方法とも共通点が多いが,日本でもアメリカの実践のように,理科を主とした,人間と自然との関わりに関する全ての学習活動における描画や記述を,個人の冊子に継続的に記録することで,より一層,自然体験活動への意欲が高まり,子供たちが自分と自然との関わりについて考える機会が増える可能性がある.

1 0 0 0 OA COVID-19 流行下での理学療法学生の就職活動状況

- 著者

- 長井 真弓 釼明 佳代子 桂 理江子 小野部 純 小林 武

- 出版者

- 東北文化学園大学医療福祉学部リハビリテーション学科

- 雑誌

- 東北文化学園大学医療福祉学部リハビリテーション学科紀要 : リハビリテーション科学 = Rehabilitation science : memoirs of the Tohoku Bunka Gakuen University Faculty of Medical Science & Welfare, Department of Rehabilitation (ISSN:13497197)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.1, pp.33-39, 2022-03-31

2020年度の一般企業による新規卒業者採用は,COVID-19感染拡大の影響を受け,採用時期が例年よりも遅かった.しかし,理学療法学生の就職活動状況に変化があったのかは不明である.そこで,学生の就職活動状況と養成校に届いた求人件数を2019年度と比較した.2019年度と2020年度に東北文化学園大学理学療法学専攻に4年次生として在籍し,アンケートに回答した95名のデータを分析した.2019年度,2020年度ともに95%以上の学生が医療機関から内定を得ていた.2020年度の内定月の最頻値は2019年度よりも1ヶ月遅く,第一希望施設から内定を得た学生割合も2020 年度の方が少なかった.求人件数についても2020年度は,2019年度よりも約80件少なかった.内定時期が1ヶ月遅かったことと第一希望施設から内定を得られなかった学生が多かったことは,緊急事態宣言などの影響により早期に募集定員が満たされたことも原因と推察され,2020年度の就職活動状況は少なからずCOVID-19による影響を受けたと考えられる.

1 0 0 0 OA 特別支援学校における理学療法士の支援ニーズに関するアンケート調査

- 著者

- 長井 真弓 桂 理江子 鈴木 誠

- 出版者

- 東北文化学園大学医療福祉学部リハビリテーション学科

- 雑誌

- 東北文化学園大学医療福祉学部リハビリテーション学科紀要 : リハビリテーション科学 = Rehabilitation science : memoirs of the Tohoku Bunka Gakuen University Faculty of Medical Science & Welfare, Department of Rehabilitation (ISSN:13497197)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.1, pp.27-31, 2022-03-31

2013年度より我々は,主に重複障害を有する児童生徒が通う支援学校にて,外部支援専門員として継続的な活動を行ってきた.しかし,重複障害の児童生徒に関わる教員が,理学療法士に対してどのような支援を求めているかは検討されていない.そこで,支援学校教員を対象に理学療法士に対する支援ニーズの把握を目的にアンケート調査を実施したので報告する.アンケート結果から,支援学校の教員は,下肢の身体機能面に関する助言が有用と感じていた.また研修会など情報共有の場の確保,理学療法士の積極的な活用を望んでいた.今後の活動では,児童生徒の教育に活かせるように支援するためにも,理学療法士からの一方的な支援ではなく,相互理解が進む方法を検討する必要があると考えられた.

1 0 0 0 OA ひきこもり状態にある人の親に対する行動論的集団心理教育の効果(実践研究)

- 著者

- 境泉 洋 坂野 雄二

- 出版者

- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会

- 雑誌

- 行動療法研究 (ISSN:09106529)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.3, pp.223-232, 2010-09-30 (Released:2019-04-06)

- 被引用文献数

- 1

本研究の目的は、ひきこもり状態にある人(以下、ひきこもり本人)の親を対象とした行動論的集団心理教育の効果を検討することであった。本研究においては、介入群14名、コントロール群11名が設定された。介入群を対象に隔週2時間の行動論的集団心理教育を3セッション行い、その効果測定として介入前後にひきこもり行動チェックリスト(以下、HBCL)、ひきこもり状態に対する否定的評価尺度(以下、否定的評価)、ひきこもり本人が示す問題行動への対処に関するセルフ・エフィカシー尺度(以下、エフィカシー)、心理的ストレス反応尺度(以下、SRS-18)、日本語版GHQ-28(以下、GHQ-28)に回答を求めた,その結果、行動論的集団心理教育によって親の「エフィカシー」が向上し、かつ「不機嫌・怒り(SRS-18)」「不安と不眠(GHQ-28)」が改善された。これらの結果を踏まえ、ひきこもり本人の親に対する行動論的介入の効用と今後の課題について考察が加えられた。

1 0 0 0 OA 地域観光政策に関する考察

- 著者

- 寺前秀一

- 出版者

- 高崎経済大学地域政策学会

- 雑誌

- 地域政策研究

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.1, 2008-07

1 0 0 0 OA 21 世紀の日本の新色名を探る―2010 年代の車の色を中心に―

- 著者

- 吉村 耕治 山田 有子

- 出版者

- 一般社団法人 日本色彩学会

- 雑誌

- 日本色彩学会誌 (ISSN:03899357)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.3+, pp.204, 2020-05-01 (Released:2021-09-06)

- 参考文献数

- 2

新しい色名は,いつの時代でも創られている.21世紀の日本車の新色名に,「グロリアスグレーメタリックモリブデン鸞鳳(らんぽう)」や「デミュアーブルーマイカメタリックモリブデン瑞雲(ずいうん)」がある.これらは最高級車センチュリーの色名で,その塗装には日本の伝統工芸の漆塗りを参考に,層を重ね,研ぎと磨きを加えることで奥深い艶や輝きが追求されている.そして,敢えてカタカナと漢字を併用することによって,高級感が表出されている.その他にも,「シリーンブルーマイカ摩周(ましゅう)」や「ブラッキッシュレッドマイカ飛鳥」などもある.四季や時の移り変わりによる景色の変化が,車のボディカラーにも表現されており,トヨタのジャパンカラーセレクションパッケージ(12色)には,「紅,仄(ホノカ),茜色,天空(ソラ),群青,紺碧(アオ),白夜(ビャクヤ),翡翠(ヒスイ),常磐色(トキワイロ),胡桃(クルミ),黒曜,白光」が用いられている.21世紀になってから,「白夜,白光,夜霞」なども車のボディカラーとして採用され,「エモーショナルレッド」や「アティチュードブラックマイカ」のような感情を表出する色名が増加している.

1 0 0 0 OA 当院救命救急センターへ搬送されたCPA患者の現状について

- 著者

- 高橋 智弘 照井 克俊 及川 浩平 青木 英彦 遠藤 重厚 小松 隆 中村 元行

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.SUPPL.2, pp.S2_36-S2_40, 2012 (Released:2013-09-18)

- 参考文献数

- 12

背景:早期の電気的除細動が院外心肺停止(CPA)患者の生存率改善に有用であると報告されている.当院救命救急センターへ搬送されたCPA症例の現状を調査したので報告する.方法:2007年4月から2010年3月まで当院救命救急センターの外来診療記録をもとにCPAの病名のある270名のうち,救急隊により直接当センターへ搬入された院外CPA 223例を後ろ向きに調査した.結果:CPA患者の原疾患のうち心血管疾患は136例(61.0%)で,そのうち一般市民の目撃のある症例は60例(自宅内発生が70%)であった.60例のうち心室細動(VF)は20例であり,その予後をみると生存退院例が8例(40%),社会復帰例が5例(25%)であった.対象の中に一般市民による自動体外式除細動器(AED)使用例(public-access AED:PAD)はなかったが,院外で救急隊員による除細動が成功した3症例は全例神経学的後遺症を残さず社会復帰していた.無脈性電気活動(PEA)または,心静止(asystole)は合計40例であり,生存退院例が3例(8%)あったものの,社会復帰した例はなかった.内因性CPA症例への一般市民の心肺蘇生法(CPR)実施率は42.1%であり,過去の当院での成績に比べてやや増加していた.考察:院外心肺停止患者の救命率向上には,一般市民へのCPRのさらなる普及と,AED設置の充実が重要と考えられた.

1 0 0 0 OA 囘路網の合成理論

- 著者

- 高橋 秀俊

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会、一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 日本数学物理学会誌 (ISSN:21852715)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.1, pp.51-71, 1940 (Released:2010-03-16)

- 参考文献数

- 10

1 0 0 0 OA 風の地方名の二三に就いて (2)

- 著者

- 關口 武

- 出版者

- The Association of Japanese Geographers

- 雑誌

- 地理学評論 (ISSN:00167444)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.7, pp.453-476, 1940-07-01 (Released:2008-12-24)

- 参考文献数

- 15

Numerous wind names have been known in Japan from old, par-ticularly among fishermen. Some of them were investigated, with the following results; (1) Of names for the S and N winds which are the two prevailing ones in Japan, there are quite a few, used almost everywhere along the sea, but not so in the case of the E and W winds. (2) “Anazi (Anaze)”, “Narai”, “Tamakaze” mean the NW winter monsoon. Their distributions are shown in Fig. 1, 2, 3. Generally speaking, they are disliked for their windiness. (3) “Maxi (Maze)”, “Hae (Hai)”, “Minami”, “Kudari” are names for the SE monsoon in summer. Their distributions are shown in Figs. 5, 6, 7, 8. Generally they are favourable winds. (4) From these distributions, Japan can be divided into three divi-sions. (a) Setouti Division…… “Anazi”, “Mazi”, “Hae”. (b) Pacific Division…… “Narai”, “Minanii” (c) Japan Sea Division “Tamakaze”, “Kudari” (5) These divisions greatly resemble the three varieties of fish-hook, namely, (a) is the region of the round type of fish-hook, (b) of the angular type, and (c) of the longish type. (6) “Ai” distributed along the Japan Sea, stands for the NE breeze in summer. It has been the wind for mariners in the Japan Sea from ancient times, especially in the Edo Age. (7) “Hikata”, which has the same distribution as the “Ai”, is the land breeze from the Tyugoku Range in the summer evenings. (8) The above two names have the longest histories. They are mentioned in the records of in the Nary dynasty. about thirteen cen-turies ago. Their distributions (Figs. 4, 9) are very characteristic, that is, they are known only along the Japan Sea coast. (9) “koti”, E wind, having the widest distribution, is the most popular wind name. It is generally regarded as spring wind (=cukoo wind), but fishermen dread it, because it often brings rain or storm. (Fig. 10) (10) Changes of meaning of a word, in cultural boundary region, have very typical expressions in these wind names: their original meanings are forgotten, their blowing seasons, direction and proper-ties are modified very often in boundary regions such as Tohoku and Kyusyu districts.

- 著者

- 佐々木 香苗 今田 拓磨 伊藤 和枝 古賀 里利子 坂田 利家 曲田 清彦 浦田 宏二

- 出版者

- The Japanese Society of Nutrition and Dietetics

- 雑誌

- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.4, pp.227-234, 2004-08-01 (Released:2010-02-09)

- 参考文献数

- 24

The intake of dietary fat, especially saturated fatty acid, has noticably increased in Japan as a result of the Westernization of eating habits. Itoh et al. have shown that the postprandial insulin release in healthy young women was stimulated by meals rich in saturated fatty acids (SFA). Vanadium is known to be a trace element that mimics the biological effect of insulin. The objective of this present study was to evaluate the effect of mineral water containing vanadium on the insulin insensitivity induced by a diet rich in SFA.Twenty healthy young women participated in this crossover study. We used two kinds of mineral water containing approximately 60μg/l of vanadium (water A and B). The subjects were assigned to two groups of 10 subjects each forrespectively ingesting water A and water B. Vanadium-free mineral water was used as a control. Each subject ingested each type of water and a diet rich in SFA for 8 days. Fat constituted 30% of the total energy in the ratio of saturated fatty acid (S): monounsaturated fatty acid (M): polyunsaturated fatty acid (P)=5:4:1. On the last day, the plasma glucose level and serum insulin, triglyceride, and free fatty acid levels were measured at 0, 30, 60 and 120min after the evening meal.Water A reduced the serum insulin level in comparison with the control value 120min after the meal. A similar effect was observed with water B. The postprandial plasma glucose level showed no significant difference between the control and mineral water containing vanadium.Our results suggested that mineral water containing vanadium had a beneficial effect on the insulin insensitivity induced by a diet rich in SFA.

1 0 0 0 OA シソ栽培者にみられる皮膚障害

- 著者

- 角田 孝彦 山本 雅章 三橋 善比古 野村 和夫

- 出版者

- 日本皮膚科学会大阪地方会

- 雑誌

- 皮膚 (ISSN:00181390)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.1, pp.81-86, 1981 (Released:2010-06-04)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 1

青森県のシソ栽培農民において手指を中心とする皮膚炎を経験し, 患者6例, 対照10例にシソの葉とその抽出液, 使用農薬, 無農薬の葉などのパッチテストを施行した。患者では, 農薬使用のシソの葉で6例中5例陽性, シソの葉のアルコール抽出液は6例全て陰性, 使用農薬では被検5例全て陽性, 無農薬のシソの葉とアオジソの葉は被検5例全例陰性であった。今回の皮膚炎の原因は, 葉に残留した農薬の可能性が最も高いと推定した。

- 著者

- Masahiro ASAKA

- 出版者

- The Japanese Society of Internal Medicine

- 雑誌

- Internal Medicine (ISSN:09182918)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.1, pp.1-6, 2002 (Released:2006-03-27)

- 参考文献数

- 68

- 被引用文献数

- 19 20

According to several prospective controlled epidemiclogic studies, the positive rate of H. pylori antibody was showen to be higher hi the patients with gastric cancer than in the control group. Retrospective studies on the association between gastric cancer and H. pylori have been conducted in a large number of subjects and the results can be classified broadly into two categories, i.e., findings affirming an association and others denying it. Research concerning the association between gastric cancer and H. pylori has achieved great progress over time, leading to the recognition of this relationship by the WHO. One of the greatest concerns is to ascertain whether the final outcome of H. pylori-induced gastritis may lead to gastric cancer. The onset of gastric cancer can be explained as being caused not only by H. pylori infection, but also by a combination of various factors such as food and the environment. However, the possibility that the occurrence of gastric cancer, like the recurrence of peptic ulcer, can be prevented by eradication of H. pylori has also been suggested. Further progress in clinical research is needed to resolve this issue.(Internal Medicine 41: 1-6, 2002)

1 0 0 0 OA 平成21年度丸山記念研究助成金受賞記念講演

- 出版者

- 日本医科大学医学会

- 雑誌

- 日本医科大学医学会雑誌 (ISSN:13498975)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.4, pp.204-206, 2010 (Released:2012-10-12)