46 0 0 0 OA 生物が作り出す毒 どくどくしくない毒のはなし

46 0 0 0 OA アンマン事件を総括する

- 著者

- 伊藤 芳明

- 出版者

- 国際安全保障学会

- 雑誌

- 国際安全保障 (ISSN:13467573)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.3, pp.57-70, 2004-12-31 (Released:2022-04-24)

46 0 0 0 有害動物と皮膚病

- 著者

- 夏秋 優

- 出版者

- 公益社団法人 日本皮膚科学会

- 雑誌

- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)

- 巻号頁・発行日

- vol.116, no.14, pp.2259-2264, 2006-12-20 (Released:2014-12-10)

皮膚疾患を引き起こす有害動物はきわめて多い.これらの有害動物がヒトの皮膚に対して,刺咬,吸血,接触によって有毒成分や唾液腺成分を侵入させることで,刺激性,あるいはアレルギー性の非感染性炎症反応を惹起する.また,寄生虫の侵入,あるいは有害動物の媒介によって感染した病原微生物に対して,感染性の炎症反応を生じる.これらの疾患に対して適切な診断を下すには,個々の有害動物の分布や生息環境,生態などを熟知しておく必要がある.本稿では有害動物による皮膚病の概略を把握するため,皮膚疾患を引き起こす主な有害動物とその病害について簡潔に解説した.

46 0 0 0 OA 川崎バス闘争の再検討 : 障害者が直面した困難とは?

- 著者

- 廣野 俊輔

- 出版者

- 一般社団法人 日本社会福祉学会

- 雑誌

- 社会福祉学 (ISSN:09110232)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.4, pp.43-55, 2015-02-28 (Released:2018-07-20)

本稿の目的は,川崎バス闘争の背景を先行研究よりも幅広い社会的文脈から検討したうえで,障害者が直面した困難はいかなる価値の対立によって生起したかを明らかにすることである.川崎バス闘争とは,1976〜1978年,川崎市と周辺で生起した車いすのままバスに乗ろうとする障害者とそれを制限しようとする関係者の闘争である.本稿では闘争をもたらした価値の相克を,障害者の立場から検討する.検討の結果は以下のとおりである.第1に,当時の地域社会においては,障害者の世話=在宅か施設で行うものという認識が強く,そもそも障害者の主張が受け止められるまでに至らなかった.第2に,障害者による「あらゆる人が障害者を介護すべき」という主張は特に理解されず,単なる「わがまま」として対立が鋭くなった.第3に,労働環境の悪化を懸念する労働者やそもそも市民や労働者に不信感をもっていた障害者の立場が,闘争をより複雑で困難なものにした.

46 0 0 0 OA 第二次世界大戦中の科学動員と学術研究会議の研究班

- 著者

- 青木 洋

- 出版者

- 社会経済史学会

- 雑誌

- 社会経済史学 (ISSN:00380113)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.3, pp.331-353, 2006-09-25 (Released:2017-08-09)

- 参考文献数

- 55

- 被引用文献数

- 1

This article focuses on the activities of the Research Groups (Kenkyu han) promoted by the National Research Council of Japan (NRCJ) during World War II. Research collaboration has recently attracted the attention of many scholars as a factor in the development of Japanese technology. In fact, there were a large number of research collaboration activities during the period, and the Research Groups were one of the largest of such groups. NRCJ, established in 1920 under the supervision of the Ministry of Education, had been mainly involved in the promotion of international academic collaboration until World War II. But when the Board of Technology (Gijutsuin) was established for the mobilization of science and technology and the tide of the Pacific War turned against Japan, the Ministry of Education enforced a reform so that NCRJ could launch widespread research collaboration throughout the country. The Research Groups were organized in 1944, and at its peak had 193 groups and a total of over 1,900 scientists. Typical research issues included electronics, scarce and rare materials, and public health. These were similar to those of the Research Neighborhood Groups (Kenkyu tonarigumi), which were promoted by the Board of Technology, resulting in some duplication of activities between the two groups and leading to inefficiency in the mobilization of science and technology research.

46 0 0 0 OA めまいの薬物療法

- 著者

- 野村 泰之

- 出版者

- 一般社団法人 日本めまい平衡医学会

- 雑誌

- Equilibrium Research (ISSN:03855716)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.1, pp.7-15, 2019-02-28 (Released:2019-04-01)

- 参考文献数

- 42

- 被引用文献数

- 2 1

The present status of usage and popular usage of the popularly used drugs for dizziness and vertigo in Japan are described herein. The agents are introduced These drugs are prescribed according to the phase of the patients' symptoms (emergency, acute, subacute or chronic) and the underlying pathology, with reference to the literature as evidence. Conservative therapy for dizziness and vertigo consists of three categories; drug therapy, cognitive therapy and physical and exercise therapy. The mutual strategy using An appropriate combination of these three therapies is important for successful treatment of dizziness and vertigo. Thorough history-taking is very important for a precise diagnosis of dizziness and vertigo. Appropriate treatment is selected according to the precise diagnosis. The mainstream anti-dizziness/vertigo drugs used in Japan consists of antihistamine agents (used as anti-emetic drugs), anti-motion sickness drugs, microcirculation agents, emulgents and vitamin B12 preparations. In this manuscript, we provide a detailed description of all the anti-dizziness/vertigo drugs used currently in Japan, along with a review of the relevant literature. However, most of these drugs are already well-dated and have been traditionally used for many years. In recent years, antidepressant agents and herbal medicines have also begun to be used. There are no new drug developments in this area of vestibular pathologies. We hope that treatments for these conditions will be updated with the development of novel anti dizziness/vertigo drugs, so as to bring this area of study into the modern age of medicine.

46 0 0 0 OA 「仮説検定の考え方」の学習指導に関する一考察 高校生の課題研究を文脈とする教材を用いて

- 著者

- 小林 廉

- 出版者

- 公益社団法人 日本数学教育学会

- 雑誌

- 日本数学教育学会誌 (ISSN:0021471X)

- 巻号頁・発行日

- vol.104, no.5, pp.16-25, 2022-05-01 (Released:2023-05-01)

- 参考文献数

- 11

本研究の目的は,「仮説検定の考え方」の創出を図るための教材と手立てを提案し,それらに対する生徒の実態の一端を明らかにすることを通して,「仮説検定の考え方」の創出を図る学習指導について示唆を得ることである.そのために,高校生の課題研究を文脈とする教材を用いた授業実践と,そこで観測事象だけでなくそれ以上に極端な事象が起こる確率を自力で求めた生徒へのインタビュー調査を実施した.主な成果として,次の2 点の示唆を得た.第1に,課題研究を文脈とする教材は,研究結果に疑いをかける「指導教員の問い」によって必要性を伴った批判的な考察を生じさせ,主張の妥当性について批判的に考察していこうとする態度への変容を促すことである.第2 に,観測事象だけでなくそれ以上に極端な事象が起こる確率を用いることには困難が生じるが,それができるためには,何を主張したいのかという目的意識が明確であり,その主張にとっての「より良い結果」を想定でき,それが偶然に起きては主張できなくなるという認識が必要になるということである.

- 著者

- 児島 悠史

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.8, pp.753-757, 2023 (Released:2023-08-01)

- 参考文献数

- 10

2022年7~9月にTOKYO MXや関西テレビを中心に放送されたテレビアニメ「異世界薬局(©高山理図/MFブックス/「異世界薬局」製作委員会)」では、リアルな医薬品の表現をどのように追及したか、物語の舞台背景に合わせてどのように薬を選んだか、コロナ禍の中でどういった点に注意して監修を行ったかなど、本作品の魅力と反響をもとに、薬学監修として関わった薬剤師の立場からいくつかその舞台裏を紹介する。

46 0 0 0 OA 中学・高校生のためのダイヤモンド合成の実験

- 著者

- 広瀬 洋一

- 出版者

- Japanese Society for Engineering Education

- 雑誌

- 工学教育 (ISSN:13412167)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.3, pp.54-59, 1995-05-30 (Released:2009-04-10)

- 参考文献数

- 5

数年前から,高校生,中学生の理科離れが深刻な問題となっている。理科教育振興と自然の不思議さや科学のおもしろさを知ってもらうために,ダイヤモンド合成研究会を開催した。関東近県から100人を超す生徒たちが参加した。ダイヤモンド合成装置は理科室にある試験管やゴム栓などで組み立てることができ,価格も数千円である。原料はアルコールを使った。参加者は協力しながら装置の組み立てを行った。参加した彼等のアンケートから実験授業や体験実験,感動や発見の喜びがある授業などを求めていることがわかった。 「鉄は熱いうちに打て」である。感受性の豊かな子供のころに,カルチャーショックを受けるような体験をしてもらいたいものだと希望している。

46 0 0 0 OA ヒト‐ウマインタラクションにおける「人馬一体」感とは何か?

- 著者

- 大北 碧 二瓶 正登 西山 慶太 澤 幸祐

- 出版者

- 日本認知科学会

- 雑誌

- 認知科学 (ISSN:13417924)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.4, pp.392-410, 2018-12-01 (Released:2019-06-01)

- 参考文献数

- 37

Since horses (Equus caballus) domesticated 5500 years ago, humans and horses have built a closed relationship.“Jinba Ittai”expresses this relationship, and it means “a feeling as if hearts of a human and a horse are united”. What kind of a sense is a “Jinba Ittai”actually, when a human is in contact with a horse? What kind of processes occur the sense of “Jinba Ittai”? In present study, we examined “Jinba Ittai”which persons with experience of equestrian in training of horses for using interviews for them. In addition, we used M-GTA, which is the one of the qualitative analysis and focuses on the processes until a subjective sense occurs. The results showed that “Jinba Ittai”is a sense of operation agency (“It seems like the horse has become my limbs”) and a sense of smooth interaction (“We understand each other very well”). Additionally,we revealed that when a horse responds to instructions of a human immediately (i.e.,improved operation sense), the human feel “Jinba Ittai”. These results suggested that when the responses of other agent (such as horses) are produced immediately after the own responses, humans feel “Jinba Ittai”with the sense of smooth interaction.

46 0 0 0 OA 原子力発電所の負荷追従運転

- 著者

- 若林 二郎 森 寿久 住田 侑 石井 一典 川太 徳夫 飯島 隆

- 出版者

- 一般社団法人 日本原子力学会

- 雑誌

- 日本原子力学会誌 (ISSN:00047120)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.10, pp.913-923, 1986-10-30 (Released:2010-01-08)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 1 2

原子力発電所の運転形態を従来の基底負荷運転から負荷追従運転も含んだ形に拡大していく必要が高まりつつある。電力系統の負荷は季節変化,日変化,さらにより小さな時間スケールの変動成分よりなる複雑な変化を示し,それに対応して原子力発電所を運転するには新しい制御方策の導入と複数種の制御手段の有機的な統合利用が必要となる。本稿では,現在盛んに開発が進められているこの種技術の実情について、BWR,PWR,ATRの各炉型ごとに要約して紹介する

46 0 0 0 OA 図書館員の世代交代と非専門職化の影響

- 著者

- 松本 ゆかり

- 出版者

- 日本薬学図書館協議会

- 雑誌

- 薬学図書館 (ISSN:03862062)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.3, pp.90-95, 2022-12-31 (Released:2023-01-27)

札幌医科大学附属総合情報センターでは,急激に世代交代が行われている。正職員が担っていた業務を非常勤職員や外部委託に転換することにより正職員の定員が削減されたうえ,正職員は専門職ではなく,異動のある一般事務職へと扱いが変化した。開学以来の大きな変化であるこの出来事の記録として,世代交代と非専門職化の影響をメリット・デメリットの両面から考察した。大学の職員であるという立場の中で,図書館の専門性をどのように確保していくのか,現在行っている対応についても触れる。

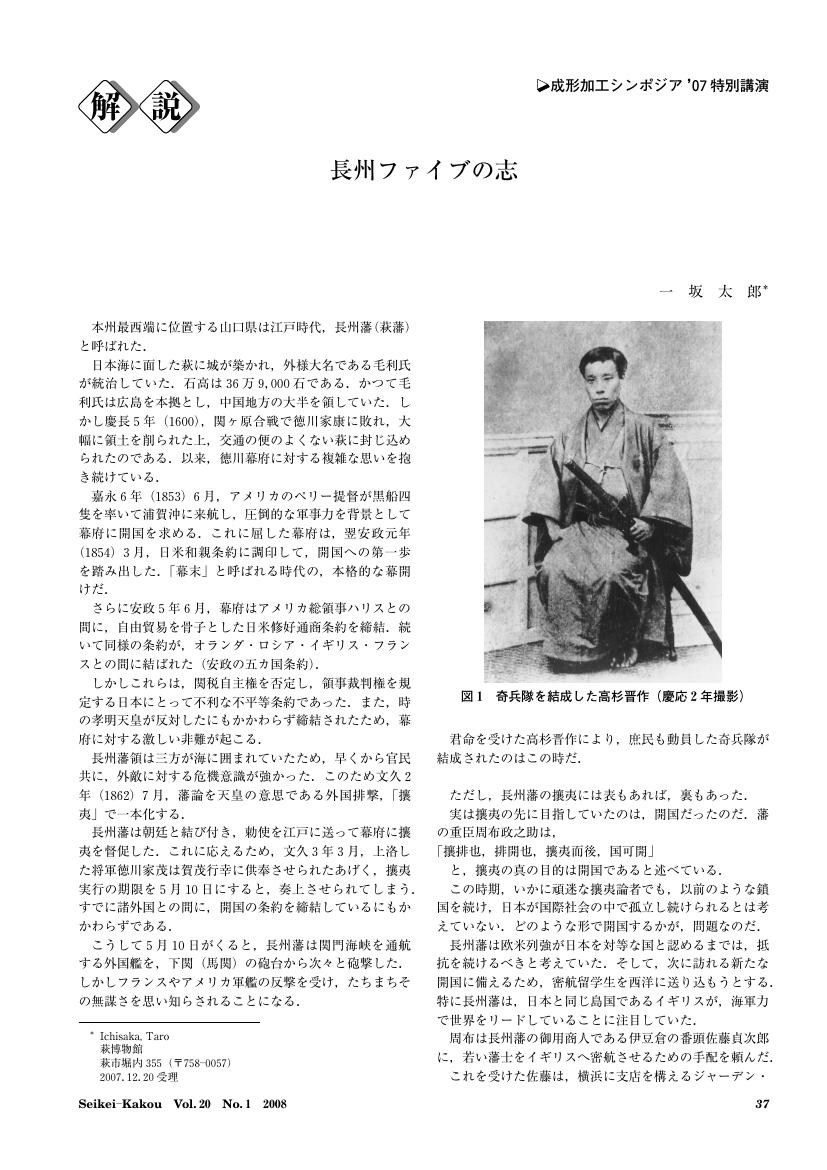

46 0 0 0 OA 長州ファイブの志

- 著者

- 一坂 太郎

- 出版者

- 一般社団法人 プラスチック成形加工学会

- 雑誌

- 成形加工 (ISSN:09154027)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.1, pp.37-40, 2008-01-20 (Released:2021-02-25)

46 0 0 0 OA 財政規律の誤謬:数理分析によるMMTの精神

- 著者

- 田中 靖人

- 出版者

- 日本マクロエンジニアリング学会

- 雑誌

- MACRO REVIEW (ISSN:09150560)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.1, pp.1-15, 2022 (Released:2022-04-30)

- 参考文献数

- 12

世に言う『財政規律』によれば少なくとも長期的には財政収支が均衡することを求められる。一方,最近話題のMMT (Modern Monetary Theory,現代貨幣理論)の立場からはそれは否定される。本論文は消費者の効用最大化,規模による収穫一定の技術を持つ完全競争産業における生産の決定など標準的な経済理論で用いられている新古典派的な枠組みの基礎を踏まえつつ,このMMTの言説に極めて簡潔・単純なモデルによって数学的・理論的な基礎を提供しようとするものである。賦課方式の年金と技術進歩による経済成長を含む2世代重複モデルを用いて以下の事柄を明らかにする。ある期の財政赤字は前の期からその期への人々の貯蓄(年金の受け取り分を除く正味の貯蓄)の増加に等しく,財政赤字の累積額は貯蓄に等しい。財政赤字が貯蓄の原因であって逆ではない。財政赤字は政府によって作られ,それが所得を決め,さらにそれが貯蓄を決定する。財政赤字が貯蓄を作り出すのであって貯蓄によって財政赤字が賄われているのではない。財政赤字を減らせば貯蓄も,所得も,消費も減る。

- 著者

- Hiroyuki NAKAYAMA Takanori SHIGA Kazuyuki UCHIDA James K CHAMBERS Toshiya MORINO Nobuo SASAKI

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE

- 雑誌

- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- vol.85, no.1, pp.19-29, 2023 (Released:2023-01-06)

- 参考文献数

- 12

There is no nationwide necropsy database of animals in Japan, and most of the records are available from the postwar period. To clarify the chronological transition of animal necropsy cases in Tokyo, Japan, the records accumulated in The University of Tokyo from 1902 were investigated. Of necropsy records on paper or electronic from 1902 to 2021 kept at the Laboratory of Veterinary Pathology, The University of Tokyo, totally 3,137 cases including 572 in 1903–1914 (the Meiji-Taisho period), 1,258 in 1956–1969 (the Showa period) and 1,307 in 2006–2020 (the Heisei-Reiwa period), respectively, were examined for species, breed, age and pathological diagnosis. Dogs (44.6%) and horses (34.8%) in the Meiji-Taisho period, dogs (62.9%) and cats (17.3%) in the Showa period, and dogs (46.0%), cats (26.1%) and exotic animals (20.5%) in the Heisei-Reiwa period were the most necropsied animal species. With the passage of time, the number of animal species increased, and the breeds of dogs and cats came to be more various. The median ages of death were 2 years, 3 years and 10 years old in dogs in the Meiji-Taisho, Showa and Heisei-Reiwa periods, respectively, and 2 years and 10 years old in cats in the Showa and Heisei-Reiwa periods, respectively. Viral, bacterial and parasitic infections were decreased, and inversely tumor cases increased due to the prolonged lifespan.

46 0 0 0 OA 頬の表皮構造による毛穴目立ちと,その改善へのアプローチ

- 著者

- 西島 貴史

- 出版者

- 日本化粧品技術者会

- 雑誌

- 日本化粧品技術者会誌 (ISSN:03875253)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.1, pp.3-9, 2009-03-20 (Released:2011-12-06)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 2

毛穴目立ちは多くの女性のもつ悩みの一つであるが,その目立つ原因は明らかになっていない。われわれは生体用レーザー顕微鏡を使用して頬の表皮構造を詳細に観察し,毛孔周囲が凹んでいる毛孔では特徴的な表皮の構造をもつことを明らかにした。この表皮構造は表皮が非常に深くまで落ち込んでおり,非常に長く伸長した真皮乳頭をもつことを特徴としていた。この表皮構造は表面の凹みと面積・形状が同じであることから,頬において毛穴が目立つ一因であると考えられた。そこで,表皮の収縮に着目して表皮構造を改善する剤の探索を行い,表皮細胞の収縮促進と増殖抑制の効果をもつ1-イソステアリルグリセロール-3-リン酸を見出した。ヒトでの使用試験の結果,1-イソステアリルグリセロール-3-リン酸は表皮構造に変化を起こさせ,目立つ毛穴に対する改善効果をもつことを確認した。今回,これら表皮に着目した毛穴目立ち改善へのアプローチについて報告する。

46 0 0 0 OA ブラウン管テレビに見るデザインの変遷 東芝製ブラウン管テレビデザインの50年

- 著者

- 伊豆 裕一

- 出版者

- 一般社団法人 日本デザイン学会

- 雑誌

- 日本デザイン学会研究発表大会概要集 日本デザイン学会 第56回研究発表大会

- 巻号頁・発行日

- pp.E15, 2009 (Released:2009-06-16)

わが国のブラウン管テレビには、1952年に発売が開始されて以来、2005年に液晶テレビなどフラットテレビに主役の座が入れ替わるまでの54年間の歴史がある。本研究は、東芝科学館に収蔵されている1950年代から70年代にかけて製造されたテレビの実機の分析等を実施し、その間のデザインの変遷について、市場やユーザーのライフスタイルの変化などに加え、材料や製造技術など工業デザインと関わりの大きな諸要素との関係を明らかにすることを目的としている。結果、デザインはさまざまな進化の過程をたどって現在に至っているが、外観デザインの特徴から4つの時代に分類することができる。また、デザイナーは、各時代において最新の加工技術を取り入れることで、コストダウンを図りながらユーザーニーズに適合した高品質なデザインを実現してきたことがわかる。

46 0 0 0 OA 福岡県における純淡水魚類の地理的分布パターン

- 著者

- 中島 淳 鬼倉 徳雄 松井 誠一 及川 信

- 出版者

- The Ichthyological Society of Japan

- 雑誌

- 魚類学雑誌 (ISSN:00215090)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.2, pp.117-131, 2006-11-25 (Released:2010-06-28)

- 参考文献数

- 60

- 被引用文献数

- 14

Genuine freshwater fish faunas of 32 rivers in Fukuoka Prefecture, northern Kyushu, Japan, were surveyed between 1998 and 2005, in order to clarify their geographical distribution patterns. A total of 39 fish species/subspecies (10 families) were recorded in the field survey and from existing literature, a cluster analysis separating them into the Chikuzen-Chikugo and Chikuho-Buzen groups. The former was considered to include fauna influenced by mainland China and the Korean Peninsula, the latter being similar to the freshwater fish fauna of rivers flowing to the Seto Inland Sea. The freshwater fish species in Fukuoka were roughly divided into those that occurred in rivers regardless of river length and those that tended to be present in rivers exceeding a certain length. The genuine freshwater fish fauna in Fukuoka is considered to have evolved through geographical isolation and the restriction of river length.

- 著者

- Tsuyoshi Doman Hiroaki Saito Yukari Tanaka Dai Hirasawa Mareyuki Endo Daichi Togo Tomoki Matsuda

- 出版者

- The Japanese Society of Internal Medicine

- 雑誌

- Internal Medicine (ISSN:09182918)

- 巻号頁・発行日

- pp.0518-22, (Released:2022-12-28)

- 参考文献数

- 39

- 被引用文献数

- 3

A 61-year-old man presented with a 7-day history of watery diarrhea and loss of appetite after receiving the second dose of the Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine. Laboratory studies showed significant eosinophilia and an elevated IgE level (white cell count, 18.4×109/L; eosinophil count, 9.5×109/L; and IgE level, 540 IU/L). Symptoms resolved 10 days after vaccination without any steroids or antiallergic medications, and the eosinophil count had also returned to within normal limits 2 months later. Several cases of eosinophilic disorders following receipt of any type of injectable COVID-19 vaccine have been reported, so the etiology should be examined.

- 著者

- 亀田 勇一 福田 宏

- 出版者

- 日本貝類学会

- 雑誌

- Venus (Journal of the Malacological Society of Japan) (ISSN:13482955)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.1-2, pp.15-40, 2015-01-15 (Released:2016-05-31)

- 参考文献数

- 60

シメクチマイマイSatsuma ferrugineaは「備前国岡山」をタイプ産地として記載され,鞭状器の形態に多型があることが知られている。このうちタイプ産地を含む岡山県,および対岸の香川県からは,鉤状と棒状の2型が記録されている。この2型を分子系統解析と形態解析によって比較した結果,本来のS. ferrugineaは鉤状の個体群に相当し,先端の丸い棒状の鞭状器を持つグループは,シメクチマイマイとは遺伝的交流のほとんどない姉妹種かつ新種であると判断された。この新種は備讃瀬戸周辺の島々と荘内半島,浅口市~岡山市南部に分布している。倉敷市や岡山市南部の丘陵地は土砂の堆積や干拓によって有史以降に陸続きとなった島であり,本新種の分布はこれらの丘陵地に限定されていることから,本来は本州や四国本土にはほとんど分布せず,瀬戸内海中部の島嶼部に固有であった可能性が高い。生息地はいずれも他の陸貝の種がわずかしか生息しない乾いた林内であることから,本新種は瀬戸内海島嶼部の乾燥した気候に適応した種であると考えられる。Satsuma ferruginea(Pilsbry, 1900)シメクチマイマイ殻は低い円錐形で,殻径12.7~22.2 mm,殻長 9.8~16.9 mm 程度,4.0~6.3層。殻表は時に鱗片状の殻皮毛を持ち,光沢は弱く,淡黄白色~赤褐色を呈する。周縁は丸く,褐色の色帯を有する。胎殻表面には鱗片状ないしは皺状の殻皮を持つ。殻口は丸みを帯びた菱形で1個の底唇突起を持つ。臍孔は開く。生殖器では陰茎・膣ともに後端に向けてやや肥厚する。陰茎本体はほぼ一様の太さで,多くは陰茎より長い。鞭状器は中ほどでやや肥厚し,先端は細くすぼまり,曲がって鉤状となる。兵庫県以西の本州と四国,九州の一部に分布する。紀伊半島や京都府以東での分布記録は他種の誤同定で,本種の確実な記録はない。高知県中部をタイプ産地とするオビシメクチマイマイSatsuma zonata(Pilsbry & Hirase, 1904)は殻の形態に差異が見られるものの,生殖器雄性部の形態や分子情報からは本種と区別できないため,異名とする。本種に対してシメクチマイマイという和名を対応させることの妥当性については亀田(2014)を参照されたい。Satsuma akiratadai n. sp. アキラマイマイ(新種・新称)殻は殻径14.2~18.8 mm,殻長 9.9~13.9 mm 程度,4.4~6.0層。前種に酷似し,統計的解析を行っても区別はつけづらい。生殖器では陰茎・膣ともに後端に向けてやや肥厚する。陰茎本体はほぼ一様の太さで陰茎より長い。鞭状器は一様の太さで,やや長く,先端は丸い。タイプ産地は岡山県倉敷市鶴形山。岡山県南部(岡山市南区・早島町・玉野市・倉敷市・浅口市)及び香川県島嶼部と荘内半島北端にのみ分布し,備讃地方の固有種と考えられる。本種の和名および学名は,永年シメクチマイマイ類の研究を続けており,本種個体群の存在を最初に見出した多田 昭氏に献名するものである。