1 0 0 0 OA 史昭『通鑑釋文』と胡三省『音注資治通鑑』

- 著者

- 森賀 一惠

- 出版者

- 富山大学人文学部

- 雑誌

- 富山大学人文学部紀要 (ISSN:03865975)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, pp.113-139, 2008-08-31

- 著者

- 十名 直喜

- 出版者

- 名古屋学院大学総合研究所

- 雑誌

- 名古屋学院大学論集. 社会科学篇 = Journal of Nagoya Gakuin University (ISSN:03850048)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.3, pp.45-78, 2015

ものづくりを担う中小企業の集積において,東大阪は日本屈指のまちとして知られる。中小企業間の多様な水平的ネットワークに加えて,それを支援する行政の政策ネットワーク,住民主導によるものづくりとまちづくりの連携・住み分けなども,注目される。 グローバル化や住工混在化など種々の課題に対応すべく,ひと・まち・ものづくりが三位一体化して創意的に進められているところに,東大阪モデルの特長があるといえよう。小論は,現場での聞き取り調査(2012年3月)をふまえ,上記の視点からまとめたものである。

- 著者

- 渡部 達範

- 出版者

- メディカル・サイエンス・インターナショナル

- 巻号頁・発行日

- pp.374-377, 2021-04-01

血管穿刺は薬物の投与,輸液・輸血による循環血液量の補正や貧血の改善,高カロリー製剤の投与,動脈圧や中心静脈圧などの測定を行うために必須の手技である。特に全身管理を行う麻酔科領域では基本中の基本手技である。穿刺法に関しては解剖学的な知識をもとにしたブラインド穿刺が広く行われている。しかし近年,特に中心静脈穿刺においてはブラインド手技に代わって超音波断層像を用いる超音波ガイド下手技が推奨されている。

1 0 0 0 OA 高年齢者のレジリエンスと主観的および精神的健康との関連

- 著者

- 石原 房子 長田 久雄 Fusako ISHIHARA Hisao OSADA

- 雑誌

- 老年学雑誌 = Journal of gerontological research (ISSN:21859728)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.25-34, 2014-03-20

- 著者

- 矢守 隆夫

- 出版者

- 日本DDS学会

- 雑誌

- Drug delivery system (ISSN:09135006)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.4, pp.385-393, 2003-07-10

- 被引用文献数

- 1

ヒト癌細胞数十系を一括して扱い(一括された癌細胞株を癌細胞パネルとよぶ), 多数の抗がん剤に対する感受性を調ベデータベース化することによって, 抗がん剤の分子薬理に関するさまざまな有用な情報が得られることが, 近年, 米国国立研究所および筆者らの研究でわかってきた. 癌細胞パネル法は, ウェットな系(生物学的実験)とドライな系(情報学)が効率的に結合したユニークなシステムで, その特徴は, テスト化合物の作用メカニズムを予測できる点にある. 筆者らは, このシステムを種々の分子標的スクリーニング系とカップルさせて抗がん剤探索に利用してきた. 本法により, 新規マイナーグルーブバインダーMS-247が見いだされた. MS-247物は, トポイソメラーゼIおよびIIを阻害し, ヌードマウスに移植したヒト癌ゼノグラフトに対して強力な抗癌活性を示した. また, テロメラーゼ阻害物質を探索する目的で, データベースをCOMPARE解析でマイニングし候補化合物を抽出し, 実験的にそれらの活性を検証した結果, 新規テロメラーゼ阻害物質FJ5002を見いだされた. 一方, 抗がん剤感受性を決定する遺伝子ならびに新たな創薬ターゲットを探索するため, 癌細胞パネルの各癌細胞での遺伝子発現をcDNAマイクロアレー法により調べた. 癌細胞パネルについて抗がん剤感受性データと遺伝子発現データの両者を統合した筆者らのデータベースは, 抗がん剤探索と癌の個別化治療への一つの基盤を提供するものと期待される.

- 著者

- 中植 満美子

- 出版者

- 神戸海星女子学院大学

- 雑誌

- 神戸海星女子学院大学研究紀要 = Kobe Kaisei review = Kobe Kaisei review (ISSN:13468154)

- 巻号頁・発行日

- no.59, pp.11-22, 2020-02-01

1 0 0 0 OA <論文>中国の石炭産業による環境汚染とその対策 : SO2排出量削減を中心に

- 著者

- 賈 軍 浅野 浩子

- 出版者

- 学校法人白百合学園 仙台白百合女子大学

- 雑誌

- 仙台白百合女子大学紀要 (ISSN:13427350)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.39-47, 2013 (Released:2018-07-20)

1 0 0 0 OA 「御苦労」系労い言葉の変遷

1 0 0 0 臨床実習における総合評価と下位項目評価との関係

- 著者

- 遠藤 正樹 小川 智美 鈴木 正則 太田 恵 森島 健

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.2011, pp.Ge0071, 2012

【はじめに、目的】 理学療法養成課程の臨床実習は、理学療法士に必要な基礎的知識と基本的技能を実習指導者の指導・監督の下で実践し、専門職に必要な知識・技術・接遇を習得していく重要な教育の現場である。一方、近年の学生の特性として認められる学力・思考力の低下、ソーシャルスキルやコミュニケーションスキルの未熟さ、打たれ弱さなどは教育上無視できない状況にあり、総合評価で不可がつく学生も少なくない。経験豊富な教員であれば主観的にどのような学生が臨床実習でつまずくのか予測できるが、経験が浅い教員では予測することは難しく、実習前に効果的な対策を打つことができない。そこで、これまでの臨床実習における学生評価を利用して、どのような学生が実習でつまずいているのか予測できれば、早期に対策を打つことができ、学生も教員も臨床実習に備えることが可能になると考える。よって本研究の目的は、臨床実習評価の下位項目と総合評価の関係を明らかにし、学内教育での可能性を検討した。【方法】 対象は平成22年度、平成23年度の昼間部3年生、夜間部4年生とし、臨床実習評価を受けられた146名(男性100名、女性46名)を分析対象とした。臨床実習評価表は下位項目33及び総合評価、自由記載欄から成り、成績の段階付けは両者とも優・良・可・不可の4段階評価である。下位項目における評価内容は、1)専門職としての適性及び態度が10項目、2)理学療法の進め方1.理学療法を施行するための情報収集、検査測定が5項目、2.理学療法の治療計画の立案が4項目、3.理学療法の実施が4項目、4.担当症例に即した基礎知識が7項目、3)症例報告書の作成・提出・発表が3項目で構成されている。解析には成績の欠損が多かった3項目は除外し、30項目を使用した、統計解析は総合評価の合否を従属変数、下位項目を説明変数として多重ロジスティック回帰分析を行った。有意水準は5%とした。【倫理的配慮、説明と同意】 本研究は倫理委員会設置しておらず、同等の権利を持つ教務委員会の承認を得て実施した。なお、個人を特定するようなデータは含まれていない。【結果】 総合成績合格者137名、不合格者9名であった。多重ロジスティック回帰の結果、有意な関連は認められなかった。【考察】 臨床実習体験者を対象とし、総合評価との関連を調査するために、下位項目を複数投入しロジスティック回帰分析を行った結果、下位項目と総合評価との関連は認められなかった。総合評価で不可がついた学生の下位項目を調べると、不可がついていないにも関わらず不合格がついているケースや、逆のケースもあり、評価の基準があいまいなことが確認できた。また、不合格者の自由記載欄を確認すると、責任感のなさや消極的、受動的、自分にあまいといった評価表にないキーワードが共通してみられる。その背景には学生自身の基礎学力の低さやコミュニケーションスキルの未熟さがあると考えられた。よって総合評価の決めてには学生の実習への取り組む姿勢が基準となっている可能性がある。今後は自由記載欄を詳細に調査し、質的分析や下位評価項目の改訂を含めて検討が必要と考えられた。【理学療法学研究としての意義】 入学当初から勉強への取り組み方やコミュニケーションスキル、生活態度等の質的評価を学内で確立し、臨床実習の具体的場面と結び付けて指導していく必要性がある。

1 0 0 0 OA ウイルス生物物理学:創薬モダリティへの貢献

- 著者

- 前仲 勝実 福原 秀雄 橋口 隆生 CAAVEIRO Jose M. M. 長門石 曉 黒田 大祐 津本 浩平

- 出版者

- 一般社団法人 日本生物物理学会

- 雑誌

- 生物物理 (ISSN:05824052)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.2, pp.082-089, 2021 (Released:2021-03-25)

- 参考文献数

- 29

Recent virological researches using biophysical methods, termed as virus biophysics or virophysics, largely contribute to the development of anti-viral drugs and vaccines. In this review, examples of structural and physicochemical analyses for representative viruses to develop drug modalities such as small compounds, antibodies, and vaccines are explained, and future direction of biophysical research for virus research is also discussed.

1 0 0 0 IR 条件表現史における「恒常性」再考

- 著者

- 矢島 正浩

- 出版者

- 愛知教育大学国語国文学研究室

- 雑誌

- 国語国文学報 (ISSN:03898350)

- 巻号頁・発行日

- no.79, pp.56-39, 2021-03-15

1 0 0 0 猫視床下部刺激による学習行動と脳の刺激および脳の破壊

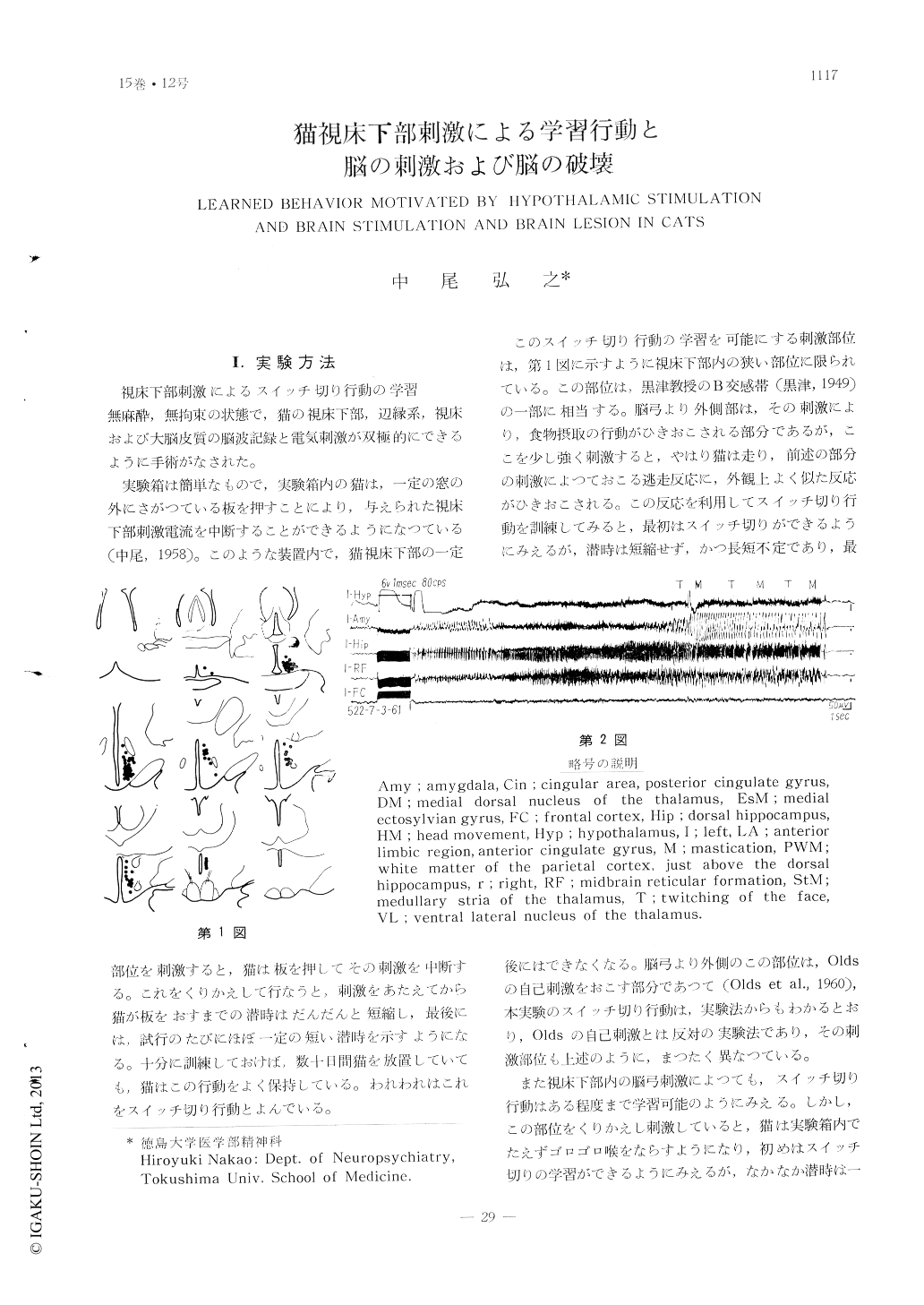

I.実験方法 視床下部刺激によるスイッチ切り行動の学習無麻酔,無拘束の状態で,猫の視床下部,辺縁系,視床および大脳皮質の脳波記録と電気刺激が双極的にできるように手術がなされた。 実験箱は簡単なもので,実験箱内の猫は,一定の窓の外にさがつている板を押すことにより,与えられた視床下部刺激電流を中断することができるようになつている(中尾,1958)。このような装置内で,猫視床下部の一定部位を刺激すると,猫は板を押してその刺激を中断する。これをくりかえして行なうと,刺激をあたえてから猫が板をおすまでの潜時はだんだんと短縮し,最後には,試行のたびにほぼ一定の短い潜時を示すようになる。十分に訓練しておけば,数十日間猫を放置していても,猫はこの行動をよく保持している。われわれはこれをスイッチ切り行動とよんでいる。

- 著者

- 杉島 夏子

- 出版者

- 国際交流基金

- 雑誌

- 国際交流基金日本語教育紀要 = The Japan Foundation Japanese-Language Education Bulletin (ISSN:24359750)

- 巻号頁・発行日

- no.17, pp.1-15, 2021-03

近年インドネシアの中等教育においては、21世紀型スキル等のコンピテンシーを高める教育が重要視されているが、知識伝達型の教育を受けてきた教師にとって、それらを教育実践に取り入れていくことは容易ではない。そこで高校で日本語を教えるインドネシア人教師を対象に、教師ら自身が21世紀型スキルを取り入れた学びを経験してみた上で、教室での実践を考えるという7週間のオンラインコースを実施した。本実践研究においては、実践の概要と成果を報告するとともに、教師の学びを変容的学習理論の枠組みから捉え、インドネシア人高校日本語教師らが21世紀型スキルを取り入れた学習を経験することで、学びに対する考え方をどのように変容させていくのかというプロセスを、コース実施後の参加者への半構造化インタビューから明らかにする。

1 0 0 0 IR 童謡詩人の30年代-ムーラン・ルージュ小史-

1 0 0 0 OA 日本語教育での新聞読者欄への投稿活動におけるゲーミフィケーション要素の検討

- 著者

- 千々岩 宏晃

- 出版者

- 京都橘大学研究紀要編集委員会

- 雑誌

- 京都橘大学研究紀要 = Memoirs of Kyoto Tachibana University (ISSN:18830307)

- 巻号頁・発行日

- no.47, pp.79-99, 2021-02-15

1 0 0 0 近代移行期における天然痘による疾病災害研究の課題

- 著者

- 川口 洋

- 出版者

- 人文地理学会

- 雑誌

- 人文地理学会大会 研究発表要旨

- 巻号頁・発行日

- vol.2010, pp.1, 2010

天然痘は,高熱を発し,水泡性の発疹が四肢に広がることを主症状とする感染症である。牛痘種痘法が導入されるまで有効な予防法がなかったため,江戸時代に生きた人々民衆も天然痘を生涯に1度は罹る致命率の高い病と認識していた。しかし,衛生統計が整備されるまでの期間における天然痘流行の実態,天然痘への対処法,牛痘種痘法の導入過程に関する研究は,全く未着手とみられる。他方,痘苗が日本にもたらされた嘉永2(1849)年は,持続的人口増加開始期に当たる。牛痘種痘法導入期の天然痘による疾病災害の実態解明は,持続的人口増加がいかなる状況下で始まったか,という課題に接近を図るためにも不可欠である。本報告では,19世紀中後期の多摩郡周辺における牛痘種痘法の導入過程と天然痘死亡率との関係について検討する。

1 0 0 0 OA Quantitative Evaluation of Selenium Contained in Tea by High Performance Liquid Chromatography

- 著者

- Munehiro YOSHIDA Yuka KIMURA Mamiko ABE Tatsuhiko ANDO Hiroshi TACHI Kenji FUKUNAGA

- 出版者

- Center for Academic Publications Japan

- 雑誌

- Journal of Nutritional Science and Vitaminology (ISSN:03014800)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.3, pp.248-252, 2001 (Released:2009-04-28)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 5 7

For determination of selenium (Se) in biological materials, an improved method based on high performance liquid chromatographic determination of the fluo-rophore formed by reaction of selenite with 2, 3-diaminonapththalene was developed. The concentration detection limits were 0.5 ng/g in dried materials and 0.03 ng/mL in fluid ma-terials. In quadruplicate assays of 11 biological reference materials using the proposed method, measured Se concentrations were not significantly different from their certified val-ues, Thus, the proposed method is reliable and suitable for the determination of trace levels of Se in foods. Using the proposed method, Se concentrations in various kinds of tea were de-termined to assess the contribution of tea to daily Se intake in the Japanese population. Se concentration in the leaves of general black, green and oolong tea obtained in local retail stores was 33±19 ng/g (n=40). The leaves of a particular Chinese green tea sold under the name “high Se tea” were found to contain 455±184 ng/g (n=14) of Se. While the percent-age of Se extractable by infusion was less than 5% for the general teas, that in the high Se tea was more than 20%. These results indicated that intake of tea does not contribute to daily Se intake in the Japanese population. However, since infusions from high Se tea con-tained over 5 ng/mL of Se, consumption of over 1 L/d of tea derived from such high Se teas may increase the daily Se intake by close to 10%.

- 著者

- 矢野 邦夫 浦野 美恵子 鈴木 ノブエ 橋爪 一光

- 出版者

- 日本環境感染学会

- 雑誌

- 環境感染 (ISSN:09183337)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.2, pp.178-182, 2000-05-18

- 参考文献数

- 23

近年, 国内において医療施設や高齢者施設における結核の集団感染が報告され, 結核は再興感染症として再び認識されてきた.米国においても同様で, 多剤耐性結核の報告が相次ぎ, 特にHIV感染者用住居施設, 高齢者施設, 刑務所における結核対策の重要性が指摘されている.これらを背景に, CDC (米国疾病管理センター) は数多くの結核関連ガイドラインや勧告を公開しているが, サーベイランスの基本となるツベルクリン反応陽性について日米の基準が異なっているため, 彼らの優れた資料をそのまま日本における病院感染対策に導入できない.具体的には, 日本においてツベルクリン反応は発赤の大きさによって測定されているが, CDCは硬結の測定で行うように指導しており, 発赤を測定していない.また, ブースター現象の確認の必要性が叫ばれているが, BCGを基本的な結核予防策として取り入れていない米国におけるブースター現象のデータを, そのまま日本における対策に持ち込むことはできない.今回, 我々はCDCのガイドラインおよび勧告に従ってツベルクリン反応を施行し, CDCの結核対策に従って日本の医療従事者にツベルクリン反応を施行した場合の問題点を明確にした.