3 0 0 0 OA 職場外勉強会の組織タイプ別の学習について

- 著者

- 内田 康夫

- 出版者

- 一般社団法人 経営情報学会

- 雑誌

- 経営情報学会 全国研究発表大会要旨集 2017年春季全国研究発表大会

- 巻号頁・発行日

- pp.79-82, 2017 (Released:2017-05-31)

社会人は仕事を通じて沢山のことを学ぶ。主に職場で行われる仕事の経験は、社会人の発達を促し、彼らをある時は別の人間のように変えていく。しかし、社会人の学習の場は、職場だけとは限られない。実際に多くの社会人は、職場の外で自主的に勉強をしている。そのような学習の場となっている職場の外の勉強会は、多くがプライベートな活動であるため、その実態がつかみづらい。今回の研究では、社会人がどのようなものを職場外の学習機会と捉えているか、そのような学習の機会はどのような組織的構造を持っているか、そこではどのように学習活動が行われているか、ということについて調査ならびに分析を行った。

3 0 0 0 OA ヴァナキュラー写真のプルラモニティ

- 著者

- 小原 真史

- 出版者

- 社団法人 日本写真学会

- 雑誌

- 日本写真学会誌 (ISSN:03695662)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.1, pp.8-10, 2015 (Released:2016-10-15)

- 参考文献数

- 4

写真史家のジェフリー・バッチェンが言うように,われわれは 「芸術写真」 の傑作だけでなく,「ヴァナキュラー写真」 にも注意を払う必要があるだろう.写真の民主化は多くの 「ヴァナキュラー写真」 を生み,イメージの分有を可能にした.本稿では「カメラばあちゃん」と呼ばれたアマチュア写真家・増山たづ子の仕事を例に 「ヴァナキュラー写真」 のプルラモニティ(プルラモン性)について考察する.

3 0 0 0 OA 節合される日本文化と弘法大師-1934年の「弘法大師文化展覧会」を中心に

- 著者

- 森 正人

- 出版者

- The Association of Japanese Geographers

- 雑誌

- 地理学評論 (ISSN:13479555)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.1, pp.1-27, 2005-01-01 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 117

- 被引用文献数

- 1 2

本稿は,「節合」という概念を手掛かりとして, 1934年の弘法大師1100年御遠忌で開催された「弘法大師文化展覧会」を中心として,弘法大師が日本文化と節合され,展示を通して人々に広められる過程を追う.この展覧会は,戦時体制に協力する大阪朝日新聞と御遠忌を迎えた真言宗による「弘法大師文化宣揚会」が開催したものであった.この展示には天皇制イデオロギーを表象する国宝や重要文化財が,弘法大師にも関係するとして展示された.また展示会場は近畿圏の会館や百貨店であり,特に百貨店では都市に居住する広い階層の人々に対して,わかりやすい展示が試みられた.このような種別的な場所での諸実践を通して国民国家の維持が図られた.ただし会場を訪れた人々は,イデオロギーの中に完全に取り込まれてしまうのではなく,それを「見物」したり,娯楽としてみなしたりする可能性も胚胎していた.

3 0 0 0 OA 生エビによる接触蕁麻疹の3例

- 著者

- 長野 拓三 渡辺 加代子 須貝 哲郎

- 出版者

- Meeting of Osaka Dermatological Association

- 雑誌

- 皮膚 (ISSN:00181390)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.4, pp.544-547, 1981 (Released:2010-06-04)

- 参考文献数

- 3

- 被引用文献数

- 1

手の湿疹様病変を主訴として来院した患者3人に, 生のエビの接触により蕁麻疹反応が生じることを確認した。その3人の内, 2人は生のエビの甲殻に接触することにより蕁麻疹反応が生じたが, 残りの1人は生のエビのすり身に反応を示した。鳥居製アレルゲン・エッキス・エビの皮内テストでは陰性であったが, 生のエビの抽出液による皮内テストでは陽性反応を示し, 1例のみにRAST法で生のエビの甲殻に対するレアギンが存在することを確認した。

3 0 0 0 OA 大学生の就職活動ストレスおよび精神的健康とソーシャルスキルとの関連性の検討

- 著者

- 北見 由奈 森 和代

- 出版者

- 公益財団法人 パブリックヘルスリサーチセンター

- 雑誌

- ストレス科学研究 (ISSN:13419986)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, pp.37-45, 2010 (Released:2010-06-01)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 2 2

The purpose of this study was to examine the relationship between job search stressors, mental health and social skills in Japanese university students. The subjects were 448 Japanese university students (171 males, 277 females). The questionnaire contained demographics, the state of job hunting, the 12-item General Health Questionnaire Japanese version (Nakagawa & Daibo, 1985), the Job Search Stressor Scale (Kitami, 2009), and the 18-item Kikuchi's Social Skills Scale (Kikuchi, 1988). 1) Analysis by t-test revealed a significant difference in the job search stressors between groups with high and low social skills. 2) The result of regression analysis revealed that low social skills showed higher job search stressors and stronger influence of job search stressors on mental health. These results suggest to reduce job search stressors and to promote mental health by improve the social skills.

3 0 0 0 OA 無国籍者をめぐる越境とアイデンティティ

- 著者

- 陳 天璽

- 出版者

- JAPANESE POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION

- 雑誌

- 年報政治学 (ISSN:05494192)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.2, pp.2_29-2_48, 2007 (Released:2012-11-06)

This article uses cases of statelessness to examine the political dynamic of exclusion and inclusion involved in a system of nationality. Stateless person means a person with no nationality or one who is not legally a citizen of any nation state. Here, I will pay attention to two cases, one that of ethnic Koreans in Japan, and the other Japanese war orphans coming from China to live in Japan. These two cases are similar in some ways. Firstly, the migrations were forced by the socio-political environment. Secondly, transitions in international relations and the changing policies of nation states resulted in the alteration of their nationalities and even led them to become stateless. Issues of stateless persons have been neglected and seldom paid attention to. Here, by analyzing these two cases, especially concerning (1) historical background and clarification of how they became stateless, (2) the gap between identity card designations and real nationality, and (3) the mental effects of being stateless, this paper would like to stress the existence of stateless people by clarifying the political dynamic of nationality which has been excluding them. Also, this paper would like to suggest the importance of studying stateless people in this global era, a group of people with a unique identity free from nationalism and ethnicity.

3 0 0 0 OA Effect of Long-term Music Training on Verbal Short Term Memory of Individuals With Down Syndrome

- 著者

- Eriko Mizuno Naoya Osugi Haruo Sakuma Tomohiro Shibata

- 出版者

- THE JAPANESE ASSOCIATION OF SPECIAL EDUCATION

- 雑誌

- Journal of Special Education Research (ISSN:21875014)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.1, pp.35-41, 2013-08-30 (Released:2014-05-09)

- 参考文献数

- 21

Individuals with Down syndrome (DS) are known to have poor verbal faculties, and numerous studies have shown impaired verbal short-term memory (STM). In this study, we examine whether long-term training in music can enhance the digit span of verbal STM among individuals with DS. Four musically trained and four untrained individuals with DS and eight typically developed (TD) persons participated in the experiment, where they were asked to recite digit strings (from 2 to 5 digits) that were uttered by a vocaloid, i.e. a vocal synthesizer, and the number of trials they could recall correctly was scored. TD participants could recall almost all digit strings correctly. The musically trained DS (MDS) group has significantly higher score from the 2-digits to 4-digits string test than the untrained DS (UDS) group. The results show that long-term music training can enhance the verbal STM of individuals with DS.

3 0 0 0 OA 「管理」という言葉

- 著者

- 杉野 隆

- 出版者

- 一般社団法人 情報システム学会

- 雑誌

- 情報システム学会 全国大会論文集 第7回全国大会・研究発表大会論文集 (ISSN:24339318)

- 巻号頁・発行日

- pp.6-2, 2011 (Released:2020-05-25)

「管理」という言葉の由来を中国清代、日本の江戸・明治時代の文献に遡り、当時における意味を確認する。また、江戸時代に翻訳された中国の小説などを元に、「管理」の意味が変わっていないことを確認する。更に、現在において、品質管理における「管理」の意味、「管理」に対応する3つの英語 administer、control、manageの意味の違いを調べ、PDSサイクル上にプロットすることによって、多義的な「管理」の意味の位相を明らかにする。

- 著者

- 村﨑 謙太 甲斐 嘉晃 遠藤 広光 福井 篤

- 出版者

- 一般社団法人 日本魚類学会

- 雑誌

- 魚類学雑誌 (ISSN:00215090)

- 巻号頁・発行日

- pp.20-044, (Released:2021-05-10)

- 参考文献数

- 23

Snailfishes (Cottoidei: Liparidae) are a large, morphologically diverse group of marine fishes, comprising about 32 genera with over 430 species worldwide. Among them, Osteodiscus Stein, 1978 is primarily distinguished from other genera in having a unique skeletal pelvic disk covered only by thin skin. Three species of the genus are currently known: Osteodiscus cascadiae Stein, 1978 from the eastern North Pacific; Osteodiscus andriashevi Pitruk and Fedorov, 1990 from southern Sea of Okhotsk; and Osteodiscus rhepostomias Stein, 2012 from southeast of New Zealand. During a taxonomic study of snailfishes, a single female specimen of Osteodiscus (150.3 mm in standard length) collected off Iwate in a depth of 1,997–2,108 m, was discovered in the fish collection of the National Museum of Nature and Science, Japan (NSMT). The specimen, characterized by 60 vertebrae (total), 54 dorsal- and 49 anal-fin rays, a horizontal mouth, simple blunt teeth on both jaws, some teeth with lateral cusps on the tip, an unnotched pectoral fin, and the presence of epipleural ribs and a reduced epural, was identified as O. andriashevi, previously known only from the holotype and three paratypes. The present specimen represents the first record of Osteodiscus from Japanese waters and the southernmost record of O. andriashevi. The new standard Japanese names “Hariban-kusauo-zoku” and “Choja-hariban-kusauo” are proposed for the genus and species, respectively. Based on the present specimen, the species diagnosis was partly revised.

3 0 0 0 OA トランス脂肪酸摂取量を推定するための食品成分表の作成

- 著者

- 宮崎 さおり 松本 友希 岡田 知佳 岸田 太郎 西岡 信治 三好 規子 友岡 清秀 谷川 武 斉藤 功 丸山 広達

- 出版者

- Japan Society of Nutrition and Food Science

- 雑誌

- 日本栄養・食糧学会誌 (ISSN:02873516)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.2, pp.93-101, 2021 (Released:2021-04-14)

- 参考文献数

- 38

- 被引用文献数

- 1

本研究では, トランス脂肪酸摂取量を推定するための食品成分表を作成することを目的とした。さらにこの成分表を用い, 実際の摂取食品についてトランス脂肪酸量を推定し得るか, 食事記録調査結果を対象に確認を行った。23文献に報告のある280食品のトランス脂肪酸量は平均値を求め, 食品成分表記載の各食品の脂質を乗じ可食部100 g当たりに含まれるトランス脂肪酸量を算出した。文献に報告のない食品の内, 312食品は置き換え法にて対応, 計592食品のトランス脂肪酸含有量を決定した。その食品成分表を用い, 糖尿病境界型の男女35名が実施した食事記録から1日平均のトランス脂肪酸摂取量を算出した。本対象集団が摂取していた可食部100 g当たりの脂質量が1 g以上の食品延べ4,539食品の内, 4,535食品 (99.9%) のトランス脂肪酸量が算出し得, 1日当たりの平均トランス脂肪酸摂取量は0.66 g (エネルギー比率: 0.33%) であった。本成分表は, 置き換え法による食品数の占める割合が高いこと等の限界に留意する必要があるものの, 多数の食品に対して数値を求めていることから, 異なる日本人集団や食事記録以外の食事調査法での応用も可能なものと考える。

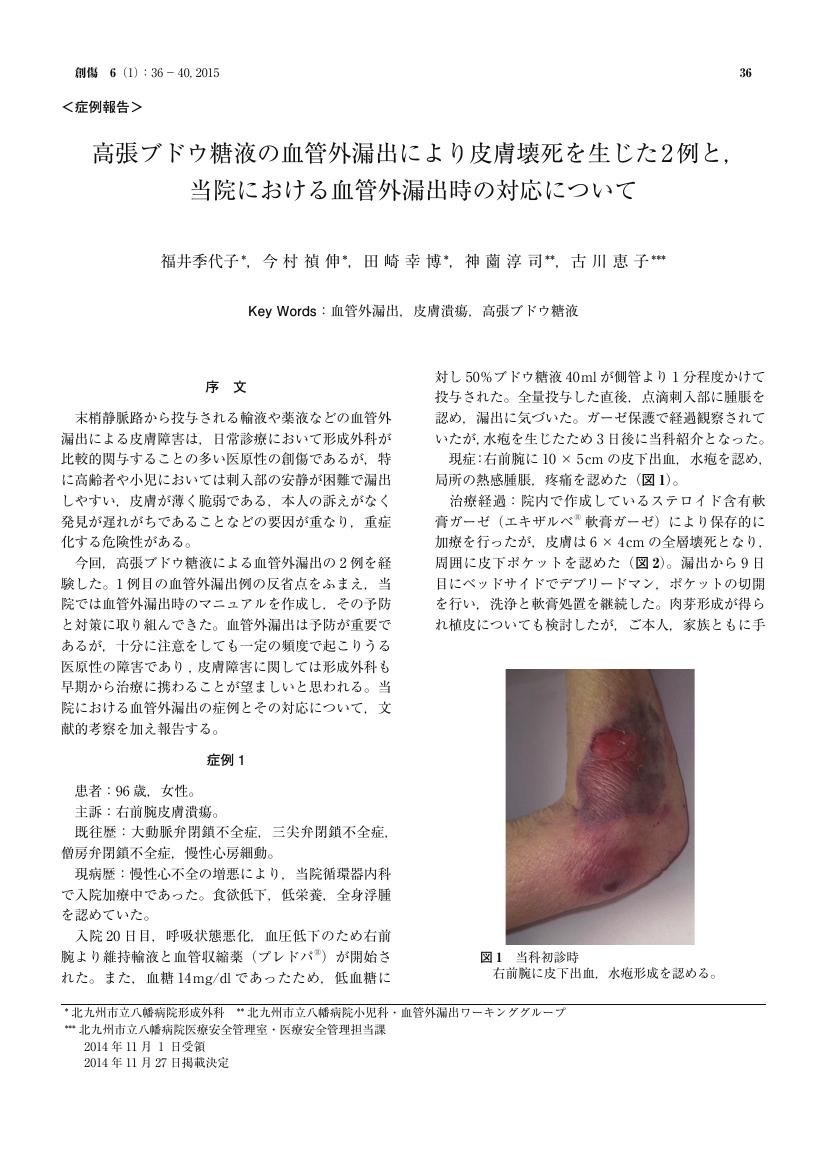

- 著者

- 福井 季代子 今村 禎伸 田崎 幸博 神薗 淳司 古川 恵子

- 出版者

- 一般社団法人 日本創傷外科学会

- 雑誌

- 創傷 (ISSN:1884880X)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.1, pp.36-40, 2015 (Released:2015-01-05)

- 参考文献数

- 16

- 著者

- 江間 有沙 角南 萌 小松 詩織 オヴィンク チャールズ 松本 敬史

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能 (ISSN:21882266)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.3, pp.342-353, 2021-05-01 (Released:2021-05-01)

3 0 0 0 過酸化ベンゾイルによる接触皮膚炎の7例

- 著者

- 飯島 茂子 角田 孝彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本皮膚科学会

- 雑誌

- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)

- 巻号頁・発行日

- vol.127, no.1, pp.23-30, 2017-01-20 (Released:2017-01-20)

- 参考文献数

- 19

痤瘡治療薬である過酸化ベンゾイル(BPO)含有ゲルによる接触皮膚炎の7例を報告した.1%BPO試薬およびBPO含有ゲルを用いて,パッチテストを行った結果,4例はアレルギー性接触皮膚炎,3例は刺激性接触皮膚炎と診断した.前者では発症までに9日~24日,後者では2日の外用期間であった.臨床所見のみでは両者の区別は困難で,外用期間・パッチテスト皮膚反応の継時的変化が有用だった.当院でのアレルギー性接触皮膚炎の発症頻度は2.7%であり,皮膚科医はそのアレルギー発現性に留意して処方すべきであると考えた.

- 著者

- 熊谷 有記 田渕 康子 室屋 和子

- 出版者

- 日本緩和医療学会

- 雑誌

- Palliative Care Research (ISSN:18805302)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.2, pp.139-145, 2021 (Released:2021-05-10)

- 参考文献数

- 13

【目的】がん患者の家族と非がん患者の家族に対する看取りのパンフレットの使用実態を明らかにする.【方法】全国の訪問看護ステーション2,000カ所に質問紙調査を行い,看取りのパンフレット使用経験を有する224カ所の回答を分析対象とした.【結果】パンフレット使用頻度は,がん患者の家族(95.1%)が非がん患者の家族(76.8%)よりも高かった.使用時に「家族の心配や不安の程度」「家族の在宅死の希望」「患者の在宅死の希望」が,両家族ともに84%以上考慮された.渡す時期では「(最期の)1週間から1カ月」が最も多く,その割合は,がん患者の家族で56.8%,非がん患者の家族で63.4%であった.渡す時期の決定に難しさを感じている割合は,がん患者の家族で59.6%,非がん患者の家族で69.7%であった.【結論】パンフレットを渡す適切な時期を明らかにすることで,パンフレットの使用が広がると考える.

3 0 0 0 OA 女子サッカー選手の食生活に対する意識調査

- 著者

- 岡田 昌己 曽我部 夏子 田邉 解 高田 安希子 宮本 雄基 西村 一弘

- 出版者

- 公益社団法人 日本栄養士会

- 雑誌

- 日本栄養士会雑誌 (ISSN:00136492)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.10, pp.567-572, 2020 (Released:2020-10-01)

- 参考文献数

- 17

日本女子サッカーリーグ1部のチームに所属する選手に、食生活に対する意識等の調査を行った。平日の日中は学業に励む学生が多く、競技以外の仕事に従事する社会人もいるチームであることから、練習後の夕食に求めることについて調査した。平日の夜の練習後の食事に求めることとして、「疲労回復に効果的」、「栄養のバランスがよい」、「おいしさ」を挙げた選手がそれぞれ56%であった。さらに、「たんぱく質が十分にとれる」が39%であったが「エネルギーが十分にとれる」は17%であった。食生活、体調管理で気を付けていることに関する自由記述でも、食事量についてはエネルギーを多くとることを意識している選手がいる一方、食べ過ぎないことを意識している選手もいることが示された。食事に関して知りたいことを尋ねたところ、「自分に適した食事量」が約60%で最も多く、次いで「自分に適した食事内容」、「試合前日に適した食事」であった。体調に関して知りたいことは「疲労回復」が最も多く67%、「コンディション維持」、「貧血予防」の順であった。 本調査は、1つのクラブチームの横断研究ではあるが、他競技の女性アスリートの栄養サポートや食環境支援構築のための資料となると考える。

3 0 0 0 OA 議員定数不均衡による民主主義の機能不全 民意負託,国会審議,政策形成の歪み

- 著者

- 小林 良彰

- 出版者

- 日本選挙学会

- 雑誌

- 選挙研究 (ISSN:09123512)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.2, pp.15-25, 2012 (Released:2017-09-29)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 1

定数不均衡が代議制民主主義の中でどのような歪み,すなわち機能不全をもたらしているのかを明らかにした。第一に,定数不均衡により,運輸・通信,農林水産,一般行政,地方自治などの予算増額が過剰代表され,社会福祉や生活保護,教育・労働などの予算増額及び後期高齢者医療制度や年金制度見直しの主張が過少代表されていた。第二に,定数不均衡により,当選後の国会における防衛や農林水産,国土環境などに関する言及が過剰代表される傾向をみてとることができた。第三に,定数不均衡が予算や歳出などの政策にもたらす歪みを分析した結果,特別交付税及び農林水産業費と普通建設事業費について,定数不均衡との間に関連がみられた。最後に,こうした定数不均衡の問題を解決するための提言を提示した。

3 0 0 0 OA 高学歴化社会における学歴と職業的地位の関連

- 著者

- 古田 和久

- 出版者

- 数理社会学会

- 雑誌

- 理論と方法 (ISSN:09131442)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.2, pp.234-246, 2018 (Released:2019-09-28)

- 参考文献数

- 38

本論文は高学歴化の進展とともに,学歴と職業との関連がどのように変容したのかを,1965年から2015年のSSM調査データを用いて検証した.出生コーホートと年齢段階による相違に焦点をあて,各学歴層の職業構成の絶対的変化および学歴間の相対的格差の長期的趨勢を吟味した結果,次のことが分かった.第1に大卒者は専門職従事率が維持されるなど,その職業構成は比較的安定する一方,高卒者の変化は大きく,事務職が減少し,熟練職や半熟練・非熟練職に集中した.第2に,1961-70年生まれ以降の大卒者は職業キャリアの中盤で管理職への到達が困難化した.他方,高卒者は職業キャリアの初期段階からブルーカラー職に就く傾向が顕著になった.第3に,学歴間の相対的格差は出生コーホート間で維持されていた.しかし,その内部では若年時の学歴間格差が,1960-70年代の教育拡大を経験した世代で縮小した.ただし,その動きは1990年代以降に大学進学を迎えた世代に継続されず,学歴差は維持されていた.

3 0 0 0 OA 銚子沖実証研究による波浪・波圧特性の解明を通じた洋上風力発電の実用化への課題

- 著者

- 福本 幸成 前田 修 福山 貴子 池谷 毅 稲垣 聡 岩前 伸幸 宇佐美 栄治 石原 孟

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集B3(海洋開発) (ISSN:21854688)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.2, pp.I_13-I_18, 2014 (Released:2014-10-01)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 1

2013年1月,銚子沖洋上風力発電所は,わが国初の沖合洋上風力発電所として運転を開始した.実証研究設備として,洋上風車の性能評価や洋上風況の評価,環境影響調査など,着床式洋上風力発電の技術を総合的に確立していく.発電所建設前から47ヶ月にわたり観測してきた波浪データによれば,当海域は常に波高が高く「うねり」が来襲しやすい.また,台風1326号により設計波高に近い観測最大の最高波高が発生し,基礎に衝撃砕波力が作用したと推定される.これらの観測結果等から,洋上風力発電の導入拡大のためには,高い波高や「うねり」に適用できる船舶の調達や,近隣の基地港湾の整備が課題と思われる.

3 0 0 0 OA 音声障害評価法

- 著者

- 平野 滋

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.120, no.5, pp.752-753, 2017-05-20 (Released:2017-06-20)

- 被引用文献数

- 1

3 0 0 0 OA 耳鍼に関するこれまでの研究展開 ここまでわかった鍼灸医学 : 基礎と臨床の交流

- 著者

- 尾崎 昭弘 今井 賢治 伊藤 和憲 向野 義人 白石 武昌 石崎 直人 竹田 太郎

- 出版者

- 社団法人 全日本鍼灸学会

- 雑誌

- 全日本鍼灸学会雑誌 (ISSN:02859955)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.5, pp.779-792, 2006-11-01 (Released:2011-03-18)

- 参考文献数

- 39

- 被引用文献数

- 1

「耳鍼に関するこれまでの研究の展開」を主テーマとしてセミナーを行った。セミナーでは、近年の国内外の耳鍼の展開、作用機序や臨床効果のレビューを行い、知見を総括した。耳鍼による肥満の基礎研究では、耳介と視床下部-自律神経系の関連、耳鍼を受ける側の状態の違いに起因する個人差などが紹介された。さらに、作用機序では耳介の鍼刺激により白色脂肪組織 (WAT) に発現したレプチンが、末梢と中枢の両者に存在するレプチン受容体 (Ob-R) に結合して、摂食を抑制することなどが紹介された。耳鍼の臨床効果については、肥満に関する欧米の知見を中心に紹介された。しかし、欧米の論文のレビューでは共通した治療方法、評価指標などが乏しかったため、総合的な結論を下すには至らなかった。鎮痛効果や薬物依存では、臨床効果が期待されたが、禁煙では否定的であった。