6 0 0 0 OA 対破壊電流密度概観

- 著者

- 久保 毅幸

- 出版者

- 公益社団法人 低温工学・超電導学会 (旧 社団法人 低温工学協会)

- 雑誌

- 低温工学 (ISSN:03892441)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.5, pp.277-282, 2021 (Released:2021-09-21)

- 参考文献数

- 35

Microscopic theory of the depairing current density (jd) is briefly reviewed for the applied-superconductivity communities. The goal of this article is to introduce the Kupriyanov-Lukichev-Maki theory of jd for s-wave superconductors in the diffusive limit, which is the most reliable calculation of jd based on the BCS theory and is relevant to various superconducting devices. The effect of subgap states on jd is also discussed.

6 0 0 0 OA 仏典における性差別の解釈をめぐって

- 著者

- Shobha Rani DASH

- 出版者

- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.2, pp.1024-1020,1290, 2007-03-20 (Released:2010-07-01)

Previous studies state that a number of Buddhist canonical texts suggest discrimination against women, such as the Buddha's reluctance to allow women to enter the Sangha, the subordinate status of the bhikkhunis under the eight strict conditions (attha garudhamma), the inferior terms used for the women in the canonical texts, the five obstructions of a woman, her incapability to become a Buddha etc. How these discriminatory expressions gradually became hindrances to ordination of womenfolk is discussed in this paper.In this paper, the possibilities of the misreading of Buddhist texts have been examined. When reading a text, we sometimes consider the subject matter just from its ostensible meaning. This ultimately leads us into a quick mire. The problem does not lie in the scriptures themselves; rather, it is our misleading interpretation that often grows out of nuances in translation. What has come down to us today as the problem of bhikkhuni ordination or gender discrimination is possibly the outcome of misinterpretations that grew out of the socially defined realities of the times and the places where the texts were written and the linguistic demands of the target languages. This has been discussed by a close examination of key passages from Pali, Sanskrit and Chinese texts.

6 0 0 0 OA 「女性同性愛」言説をめぐる歴史的研究の展開と課題

- 著者

- 杉浦 郁子

- 出版者

- 和光大学現代人間学部

- 雑誌

- 和光大学現代人間学部紀要 = Bulletin of the Faculty of Human Studies (ISSN:18827292)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.7-26, 2015-03-13

近代以降の日本社会は「女同士の親密な関係」「女を愛する女」に対してどのような意味を与えてきたのだろうか。「女性同性愛」言説の変容をたどる研究成果を「性欲」の視点から整理することが本論文の目的である。ここで「性欲」の視点とは、大正期に定着してから現在まで様々な仕方で構築されてきた「性欲」という領域が、女性同性愛に関する言説をどのように枠づけてきたのか、反対に、女性同性愛に関する言説が「性欲」をどのように枠づけてきたのか、という視点のことをいう。したがって、本論文が注目するのは、「性欲」が女同士の親密性をめぐる経験や理解の仕方に関わっていることを示し得ているような研究成果である。この「性欲」の視点を軸にして、「女性同性愛」言説をめぐる歴史研究の現在における到達点と今後の課題を明らかにしたい。

6 0 0 0 OA 藍染めを化学の視点から

- 著者

- 牛田 智

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.8, pp.406-407, 2016-08-20 (Released:2017-02-01)

- 参考文献数

- 6

藍は,日本人にとって最も身近な天然染料であるが,日本だけでなく,世界各地で古くから用いられてきた。その青色の色素はインジゴと呼ばれるが,緑色をした藍植物に含まれる無色の成分から,酵素反応や酸化といった化学反応で生まれ,また,染色する場合は,酸化還元というプロセスが関与する。これらのことは,教材という観点から考えると,歴史,地理,生物,芸術・工芸,化学など,様々な方向からのアプローチが可能である。本稿では,藍に関するちょっと不可思議な秘密を解説する。

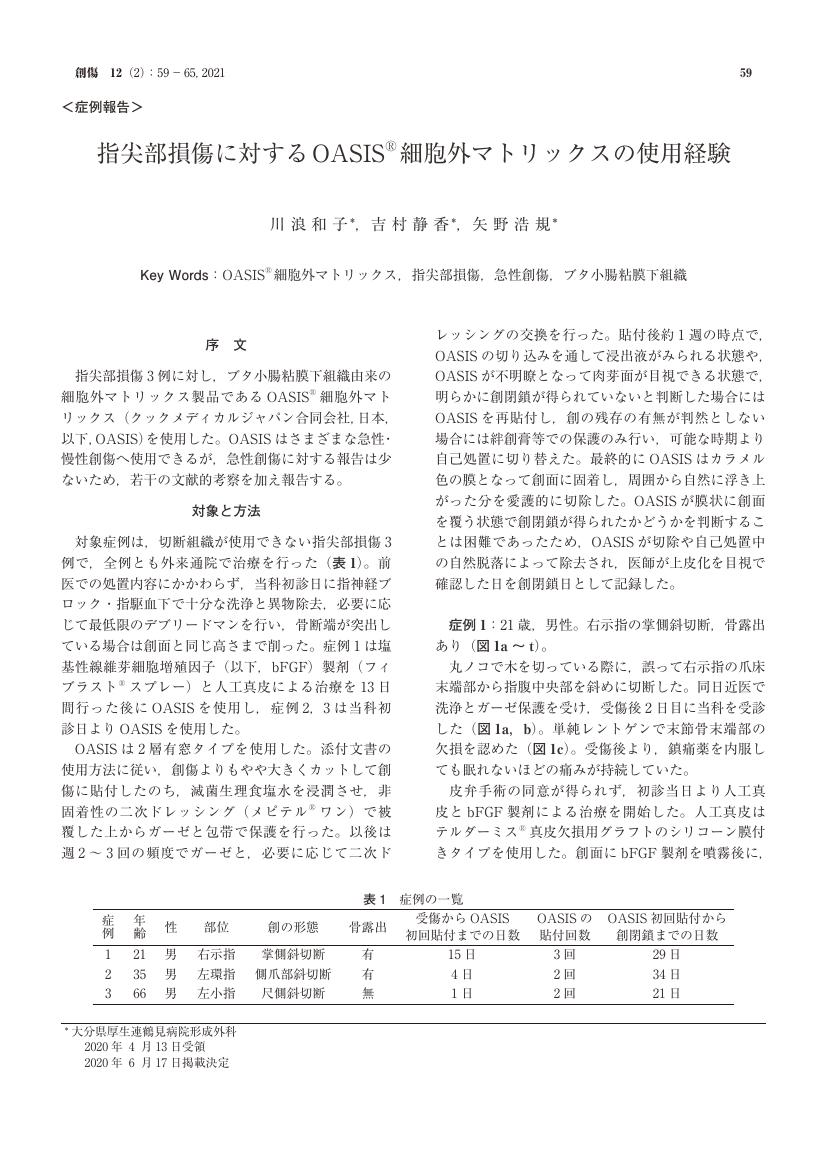

6 0 0 0 OA 指尖部損傷に対するOASIS®細胞外マトリックスの使用経験

- 著者

- 川浪 和子 吉村 静香 矢野 浩規

- 出版者

- 一般社団法人 日本創傷外科学会

- 雑誌

- 創傷 (ISSN:1884880X)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.2, pp.59-65, 2021 (Released:2021-04-01)

- 参考文献数

- 18

6 0 0 0 OA 川田牧人・白川千尋・飯田卓編『現代世界の呪術――文化人類学的探究』

- 著者

- 河西 瑛里子

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 文化人類学 (ISSN:13490648)

- 巻号頁・発行日

- vol.85, no.4, pp.767-769, 2021 (Released:2021-07-06)

- 参考文献数

- 2

6 0 0 0 OA 中近世移行期の『鉄炮之大事』・『南蛮流秘伝一流』にみる技術と呪術

- 著者

- 井原 今朝男

- 出版者

- 国立歴史民俗博物館

- 雑誌

- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)

- 巻号頁・発行日

- vol.121, pp.1-42, 2005-03-25

本稿は、あらたに発見された長野市の守田神社所蔵の新史料『鉄炮之大事』とセットで伝来した『南蛮流秘伝一流』の史料を翻刻・紹介するとともに、中世における技術と呪術の相関関係を考察したものである。第一に、『鉄炮之大事』は、天正十九年から、文禄三年、文禄五年、慶長十年、元和元年までの合計十五点の文書群である。これまで最古とされる永禄・天正期の火薬調合次第とほぼ同時代のものから、文禄・慶長・元和という江戸初期への移行期までの変遷を示す史料としては、稀有な史料群である。しかも、これまで知られている大名家と契約をとりかわした炮術師の炮術秘伝書よりも古い史料群であり、民間の地方寺社に相伝された修験者の鉄炮技術書としては、最古ではじめての文書群である。第二に、『南蛮流秘伝一流』は『鉄炮之大事』とセットで相伝されたもので、その内容は南蛮流炮術の伝書ではなく、戦傷者などの治療技術を記載した医書である。鉄炮の技術と医術とがセットで相伝・普及されたことが判明した。傷の治療法として縫合術や外科手術法が相伝されており、内容的にポルトガル医学だけではなく、室町期に日本で独自に発達した金瘡医学の要素が強く、両者の混在を指摘した。第三に、『鉄炮之大事』『南蛮流秘伝一流』には、火薬調合や膏薬製造など技術的薬学的知識が、呪法や作法によって神秘化・儀礼化され、呪術的性格をあわせもっていた。実践的戦闘法として活用された戦国期に近い天正・文禄年間ほど、技術的要素が濃厚であり、慶長・元和年間の近世社会になるほど、呪術的性格を強化しているという逆転現象を指摘した。

6 0 0 0 OA 小型空冷ファンの風量に及ぼす障害物の影響(流体工学,流体機械)

- 著者

- 中村 元 福江 高志 小泉 雄大 石塚 勝

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学会論文集 B編 (ISSN:03875016)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.768, pp.1184-1190, 2010-08-25 (Released:2017-06-09)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 4 2

A compact air-cooling device often encounters high-density mounting environment, which may reduce a flow-rate of a cooling fan. In this work, the PQ characteristics of a cooling fan was investigated which varied by placing an obstacle in close proximity of a fan. Small axial-flow fans of 30-80mm in side length and small centrifugal fans of 35-52mm in side length were tested here. As a result, it was found that the maximum flow rate for the free air-flow begin to decrease when the opening area of the gap-flow between the fan and the obstacle becomes smaller than twice the fan flow area, and decreases suddenly if it becomes smaller than the fan flow area. This relation was almost independent of type and size of a fan, rotation speed of impeller, and shape and position of an obstacle.

6 0 0 0 OA タブーと言語(1)

- 著者

- 西本 美彦

- 出版者

- 京都大学総合人間学部ドイツ語部会

- 雑誌

- ドイツ文學研究 (ISSN:04195817)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, pp.1-38, 1999-04-01

6 0 0 0 OA メディアの表現構成における社会的規範を通じた理解の実践に関する研究

6 0 0 0 OA 世界の同族企業研究の潮流

- 著者

- 入山 章栄 山野井 順一

- 出版者

- 特定非営利活動法人 組織学会

- 雑誌

- 組織科学 (ISSN:02869713)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.1, pp.25-37, 2014-09-20 (Released:2015-02-17)

- 参考文献数

- 46

- 被引用文献数

- 2

本稿は,海外の同族企業(ファミリービジネス)の理論・実証研究の知見を紹介する.本稿では,特に同族の「所有」と「経営」の違いを重視し,代表的な3つの理論フレームワーク(エージェンシー理論,資源ベース理論,社会的情緒資産理論)のそれぞれが,「所有」と「経営」の視点にどのように適用できるかを解説する.また,日本は同族による「経営」への関与が他国よりも強い可能性を示し,そこから今後の研究への示唆を探る.

6 0 0 0 OA 石川忠久博士略年譜・主要著作目録

- 出版者

- 二松学舎大学東アジア学術総合研究所

- 雑誌

- 東アジア学術総合研究所集刊 = JOURNAL OF EAST ASIAN STUDIES (ISSN:18804969)

- 巻号頁・発行日

- no.53, pp.143-168, 2023-03-31

6 0 0 0 OA 地域在宅高齢者における食品摂取の多様性と高次生活機能低下の関連

- 著者

- 熊谷 修 渡辺 修一郎 柴田 博 天野 秀紀 藤原 佳典 新開 省二 吉田 英世 鈴木 隆雄 湯川 晴美 安村 誠司 芳賀 博

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.12, pp.1117-1124, 2003 (Released:2014-12-10)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 35

目的 地域在宅高齢者における食品摂取の多様性と高次生活機能の自立度低下の関連を分析する。対象と方法 対象は,秋田県南外村に在住する65歳以上の地域高齢者である。ベーライン調査は1992年,追跡調査は1997年に行われた。ベースライン調査には748人が参加し,追跡時に生存し調査に参加した男性235人,女性373人,計608人(平均年齢:71.5歳)を分析対象とした。調査方法は面接聞き取り調査法を採用した。高次生活機能の自立度は,老研式活動能力指標により測定した。食品摂取の多様性は,肉類,魚介類,卵類,牛乳,大豆製品,緑黄色野菜類,海草類,果物,芋類,および油脂類の10食品群を選び,1 週間の食品摂取頻度で把握した。各食品群について「ほぼ毎日食べる」に 1 点,「2日 1 回食べる」,「週に 1, 2 回食べる」,および「ほとんど食べない」の摂取頻度は 0 点とし,合計点数を求め食品摂取の多様性得点とした。解析は,1 点以上の老研式活動能力指標得点の低下の有無を従属変数(低下あり 1,なし 0),食品摂取の多様性得点を説明変数とする多重ロジスティック回帰分析によった。結果 分析対象のベースライン時の食品摂取の多様性得点の平均値は男性,6.5,女性6.7点であった。老研式活動能力指標総合点の平均点は11.4点であった。食品摂取の多様性得点の高い群で老研式活動能力指標の得点低下の危険度が低いことが認められた。老研式活動能力指標の得点低下の相対危険度[95%信頼区間]は,食品摂取の多様性得点が 3 点以下の群(10パーセンタイル(P)以下)を基準としたとき,4~8 点の群(10P 超90P 未満)および 9 点以上の群(90P 以上)では,手段的自立においては,それぞれ0.72[0.50-1.67], 0.61[0.34-1.48],知的能動性においては,それぞれ0.50[0.29-0.86], 0.40[0.20-0.77],社会的役割においては,それぞれ0.44[0.26-0.0.75], 0.43[0.20-0.82]であった。この関係は,性,年齢,学歴,およびベースラインの各下位尺度得点の影響を調整した後のものである。結論 多様な食品を摂取することが地域在宅高齢者の高次生活機能の自立性の低下を予防することが示唆された。

- 著者

- 星野 命

- 出版者

- 日本パーソナリティ心理学会

- 雑誌

- 日本性格心理学会大会発表論文集

- 巻号頁・発行日

- no.8, pp.32-33, 2000-03

- 著者

- 笹沼 俊暁

- 出版者

- 昭和文学会

- 雑誌

- 昭和文学研究 (ISSN:03883884)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, pp.202-204, 2021 (Released:2022-04-07)

6 0 0 0 OA 自我形成と価値観 : 青年期の人生観

6 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1911年04月05日, 1911-04-05

6 0 0 0 OA 寺田屋騒動 : 他五篇

6 0 0 0 OA ウミヘビツツガムシの生活環

- 著者

- 高橋 守 三角 仁子 増永 元 田原 義太慶 角坂 照貴 鳥羽 通久 三保 尚志 高橋 久恵 高田 伸弘 藤田 博己 岸本 寿男 菊地 博達

- 出版者

- 日本衛生動物学会

- 雑誌

- 日本衛生動物学会全国大会要旨抄録集 第62回日本衛生動物学会大会

- 巻号頁・発行日

- pp.45, 2010 (Released:2010-10-12)

ウミヘビツツガムシV. ipoidesはウミヘビの気管や肺に寄生する内部寄生性のツツガムシで、南西諸島で捕獲したエラブウミヘビ亜科の3種(エラブ、ヒロオ、アオマダラ)に寄生していた。未吸着幼虫は鼻腔内や気管入り口で吸着しないで生存しているのが観察された。気管や肺で観察された幼虫の多くは、体長5-8mmにも達する大型の幼虫であった。エラブウミヘビを水を張った飼育容器内で観察したところ、約2ヶ月後に口から吐き出された生きた満腹幼虫30個体と、肺に吸着している満腹幼虫4個体および未吸着幼虫1個体を得た。なお消化管内での寄生は全く認められなかった。以上のことから未吸着幼虫は、陸上の産卵場所などでウミヘビの鼻腔から侵入し、下顎に開く気管から肺に侵入し、体液を吸って満腹し、気管入り口から外に吐き出されるものと考えられた。満腹幼虫を25℃下で飼育すると、体表にある多数のイボ状突起は約1週間で消え、滑らかになり、やがて腹部に脚原基が形成され、背中の外皮が破れて8本足の成虫が出現した。これは、通常の哺乳類に寄生するツツガムシで見られる第二若虫や第三若虫の形態を経ないで成虫になるという、ウミヘビの生活に適応した生活環とみなされた。成虫になった1-2日後、雄は精包を産出し、雌がこれを取り入れて11日後に産卵した。産卵は16日間続き、1日平均16.5卵(3-31/日)、孵化率52.8%であった。他に発育速度およびstylostomeについても述べる。