- 著者

- 阿部 美穂子 神名 昌子

- 出版者

- 一般社団法人 日本特殊教育学会

- 雑誌

- 特殊教育学研究 (ISSN:03873374)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.3, pp.157-167, 2016 (Released:2019-02-01)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 1 1

本研究は、質問紙調査と面接調査により、障害のある子ども(以下、同胞とする)の兄弟姉妹(以下、きょうだいと表記)の同胞に関する否定的感情の強弱と親からのサポート期待感の高低の関係を検討することを目的とした。小学生から成人のきょうだい335名の質問紙調査の結果、サポート期待感が高い群の否定的感情の平均値は、サポート期待感が低い群より有意に低いことが示された。また、否定的感情の強い群、弱い群に属するきょうだいとその親計12組の面接調査の結果、否定的感情が強いきょうだいの特徴として、家族に悩みを相談しない傾向、父親とのかかわりの希薄さが示唆された。また、否定的感情が弱い群の親がきょうだいの意思や感情を受容するサポートをしているのに対し、強い群の親には同胞の障害理解・対応促進を重視するサポートがみられた。このことから、きょうだい支援にあたり、両親ときょうだいとの受容的・支持的関係性を促進する必要があることが示唆された。

2 0 0 0 OA 組織現象における因果的連関・信念・反省的学習:組織の分権化を題材として

- 著者

- 沼上 幹

- 出版者

- 特定非営利活動法人 組織学会

- 雑誌

- 組織科学 (ISSN:02869713)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.2, pp.4-16, 2003-12-20 (Released:2022-08-03)

- 参考文献数

- 37

研究方法論を因果的であるか,解釈学的であるかという二項対立図式で捉えるのは適切ではない.組織現象(あるいはより広く社会現象)は,因果的であると同時に解釈学的であり,その両者の視点をもって分析するところに興味深いモデル構築の契機がある.近年の日本企業が陥っている過剰分権化という現象がなぜ永続・悪化しているのかという問題を因果的でありかつ解釈学的に説明し,本稿の分析手続を定式化する.

- 著者

- 長谷川 芳典

- 出版者

- 一般社団法人 日本行動分析学会

- 雑誌

- 行動分析学研究 (ISSN:09138013)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.2, pp.164-173, 2008-03-31 (Released:2017-06-28)

過去50年以上に及ぶ「乱数生成行動」研究を概観し、行動変動性研究に関する3論文をコメントし、今後の展望を述べた。乱数生成行動研究は概ね1950年代から始まっているが、「なるべくランダムに」という言語的教示の曖昧さ、被験者が投げやりに振る舞っても対処できないこと、学習要因を考慮に入れていないこと、といった問題点があった。いっぽう行動変動性の研究は、それらの問題点を解消し、「人間が生成した乱数列はどこに問題があるのか」という特性論的な見方から、「オペラント条件づけ手続によってどこまでランダムな乱数列を生成させることが可能か」という、行動変容の視点で新たな可能性を開いた。しかし、一口に行動変動性と言っても、反応のトポグラフィーやIRTに関する微視的な変動性から、ランダムな選択行動や新しい形を作るといった巨視的な変動性までいろいろある。微視的な変動性は分化強化として扱えるが、巨視的な選択行動の変動性は弁別行動として論じるべきである。今後の展望としては、微視的、巨視的という区別に留意しつつ、発達障害児の一部で見られる常同的・反復的な選択行動を改善するための効果的な支援方法の確立といった現実的な課題にさらに取り組む必要がある。さらに長期的なライフスタイルにおける一貫性と変動性をめぐる問題も、行動分析学の課題になりうる。

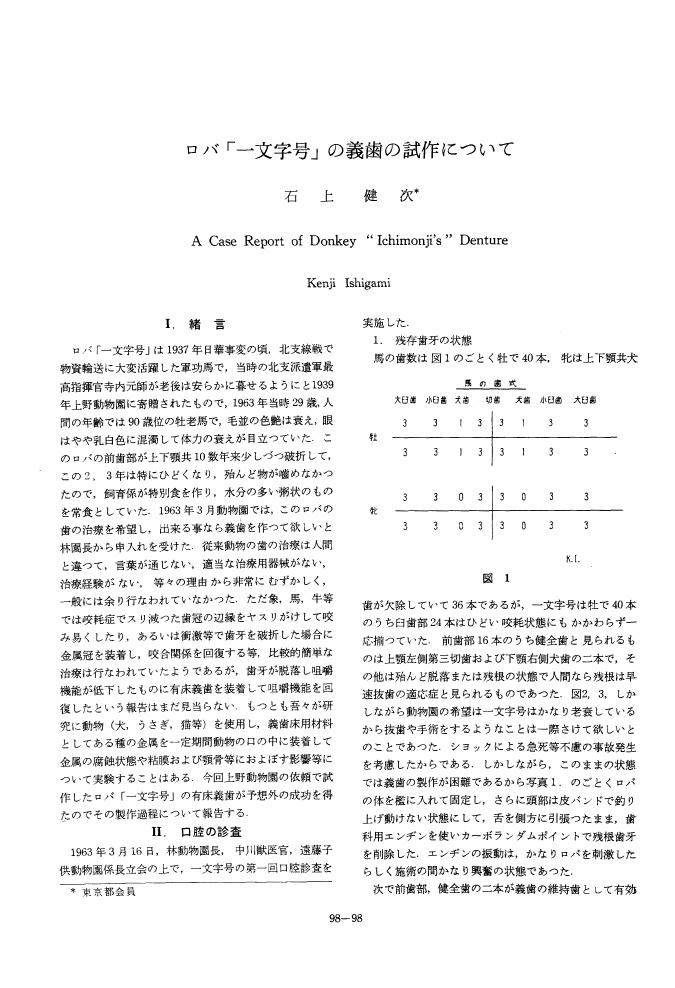

2 0 0 0 OA ロバ「一文字号」の義歯の試作について

- 著者

- 石上 健次

- 出版者

- 社団法人 日本補綴歯科学会

- 雑誌

- 日本補綴歯科学会雑誌 (ISSN:03895386)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.1, pp.98-103, 1965-07-31 (Released:2010-08-10)

2 0 0 0 OA 母語教室とエンパワーメント

- 著者

- 松尾 慎

- 出版者

- 公益社団法人 日本語教育学会

- 雑誌

- 日本語教育 (ISSN:03894037)

- 巻号頁・発行日

- vol.155, pp.35-50, 2013 (Released:2017-02-17)

- 参考文献数

- 18

本稿は,群馬県太田市で日系ブラジル人の子どものために開かれている母語(ポルトガル語)教室における実践を取り上げる。この教室は太田市内の学校関係者などボランティアによって運営されており,東京女子大学の学生団体「ぱずる」のメンバーも活動に参加している。本稿では,母語教室での実践が子どもたちや参加学生にとっていかなるエンパワーメントにつながるのかを観察記録と「ぱずる」メンバーが書いた振り返りを主な材料にして論じた。結果として,それぞれ異なる背景を持つ子どもたちが,学習支援者と学生との間の協働実践を通して達成感を得ている様相が認められるとともに,教室活動において新たな役割を担うことで肯定的な自己概念が生まれるプロセスが確認された。また,教室内でのブラジル人スタッフや子どもの働きかけにより,支援する学生の参加の形態が変化し,多文化や複文化を受容し共生していく能力が涵養される事例が見られた。

2 0 0 0 OA 音場におけるグリーン関数と積分方程式

- 著者

- 大谷 真

- 出版者

- 一般社団法人 日本音響学会

- 雑誌

- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.3, pp.180-187, 2020-03-01 (Released:2020-09-01)

- 参考文献数

- 15

2 0 0 0 OA シロアリとセルロース分解

- 著者

- 渡辺 裕文 徳田 岳

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.9, pp.618-623, 2001-09-25 (Released:2009-05-25)

- 参考文献数

- 37

- 被引用文献数

- 1

- 著者

- 静間 徹 石渡 一夫 盛 英三 福山 直人

- 出版者

- 日本静脈経腸栄養学会

- 雑誌

- 静脈経腸栄養 (ISSN:13444980)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.4, pp.649-652, 2008 (Released:2009-04-30)

- 参考文献数

- 11

症例は17歳女性。摂食障害にて嘔吐を繰り返しており、るいそうが著明なため、入院となった。投薬後に嘔吐量は減少し、食事負荷が増大したことによる全身浮腫(refeeding edema)が発現したが、食事・塩分摂取量を制限したところ、浮腫は消退した。血中インスリン値(μU/mL)は、浮腫発現時には低値(1.4)、発現1週間後には正常範囲(4.3)であったが、浮腫消退時には軽度の高値(17.4)を示していた。血中グルカゴン値(pg/mL)は、浮腫発現時(131)・消退時(101)とも正常範囲であった。refeeding edemaの発現には、refeeding後のインスリン分泌の亢進やグルカゴン分泌の低下が主要な機序と推測されているが、自験例では、浮腫発現期の血中インスリン値の上昇、血中グルカゴン値の低下は認めていなかった。

2 0 0 0 OA 最適資産配分問題における収益率分布推定方法の比較

- 著者

- 霧生 拓也 枇々木 裕太 枇々木 規雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本金融・証券計量・工学学会

- 雑誌

- ジャフィー・ジャーナル (ISSN:24344702)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, pp.1-26, 2021 (Released:2021-04-23)

- 参考文献数

- 28

最適資産配分問題において収益率分布の推定はパフォーマンスに大きく影響する重要なプロセスである.これまでに様々な推定方法が提案されてきたが,近年特に注目を集めているのがRoss (2015)のRecovery Theorem (RT)を用いる方法である.この方法では過去データを利用せずに,推定時点のオプションの市場価格からフォワードルッキングな分布を推定できることから,資産配分において高いパフォーマンスを獲得できることが期待されている.そこで,本研究では株式と無リスク資産の2資産に対する最適資産配分問題を対象として,米国および日本における約20年間のバックテストの結果をもとに推定方法の特徴を整理し,パフォーマンスを比較する.分析結果からRTを用いた方法は多くのケースにおいて相対的に高いパフォーマンスを獲得できることが確認できた.また,RTを用いた方法とその他の方法の大きな違いは分布の平均(期待リターン)の推定値に現れ,その違いがRTを用いた方法の高いパフォーマンスに大きく寄与していることもわかった.これらの結果は資産配分においてフォワードルッキングな方法で期待リターンを推定することの重要性を示唆するものである.

2 0 0 0 OA 焼酎白麹の各種酵素の諸性質について

- 著者

- 岩野 君夫 三上 重明 福田 清治 椎木 敏 島田 豊明

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)

- 巻号頁・発行日

- vol.81, no.7, pp.490-494, 1986-07-15 (Released:2011-11-04)

- 参考文献数

- 32

- 被引用文献数

- 19 20

焼酎白麹の各種酵素の諸性質が清酒麹および泡盛麹と較べてどのような差異があるか調べたところ次の結果を得た。1. 焼酎白麹および泡盛麹のα-amylaseは焼酎醪のpH範囲であるpH3~4において相対活性が80%以上と高く, かつpH安定性もこのpH範囲において残存活性が90%以上と高いことが認められた。2. α-Amylaseの熱安定性は焼酎白麹が60℃, 泡盛麹が50QC, 清酒麹が40QCで, 最適反応温度は焼酎白麹が70℃, 泡盛麹が60℃, 清酒麹が50℃ で, 焼酎白麹のα-amylaseの耐熱性が最も高かった。3. 3種類の麹のglucoamylaseは焼酎醪のpH範囲3~4においては相対活性やpH安定性がほぼ同一で高い値を示した。4. Glucoamylaseの熱安定性は焼酌白麹は60℃, 泡盛麹と清酒麹が50℃ であり, 最適反応温度は焼酎白麹が70℃, 泡盛麹と清酒麹は60℃で, 焼酎白麹のGlucoamylaseの耐熱性が高いことが知られた。5. 蛋白分解酵素のacidprotease, acidcarboxypeptidaseは3種類は麹ともほとんど同一の諸性質を示した。6. 3種類の麹の諸酵素の最適反応pH, pH安定性および熱安定性の結果から, 実験方法に示した各種酵素活性の測定条件で, 3種類の麹の酵素活性が測定できることが裏づけられた。最後に臨み, 本研究の遂行に当り御指導を腸わりました当試験所中村欽一所長に深謝致します。

2 0 0 0 OA 運動療法および運動療法機器の分類

- 出版者

- 社団法人 日本リハビリテーション医学会

- 雑誌

- リハビリテーション医学 (ISSN:0034351X)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.11, pp.737-742, 2005-11-18 (Released:2010-02-05)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 1 1

2 0 0 0 OA ラット皮膚ヒドロキシプロリン量に及ぼすゼラチンおよびコラーゲンペプチド経口投与の影響

- 著者

- 西本 真一郎 樋浦 望 佐藤 良一 鈴木 一由 浅野 隆司

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品科学工学会

- 雑誌

- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.3, pp.199-202, 2002-03-15 (Released:2010-01-20)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 4 4

ゼラチンの経口摂取による皮膚コラーゲン合成に及ぼす効果をコラーゲンペプチドの場合と比較検討を行った.(1) ラットにゼラチンを経口投与し,皮膚可溶性画分中のヒドロキシプロリン量を測定したところ,無処理および除毛処理いずれの場合においても,Control群に比べ有意な差は認められなかった.(2) ラットにコラーゲンペプチドを経口投与し,皮膚可溶性画分中のヒドロキシプロリン量を測定したところ,無処理および除毛処理いずれの場合においても,Control群に比べ有意に(p<0.05)高値を示した.

2 0 0 0 OA SNSにおける情報伝播ネットワークの構造

- 著者

- 佐野 幸恵 高安 秀樹 高安 美佐子

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.7, pp.458-463, 2022-07-05 (Released:2022-07-05)

- 参考文献数

- 16

ウェブサービスの一つであるSNSが国内外問わず広く普及している.SNSの代表例であるFacebookは,世界中で登録者数が28億人ともいわれている.SNSの中では,実社会と同様に地震情報などのニュース速報が瞬時に広まったり,誹謗中傷による告発があったりと,様々な現象が起きている.特に近年,SNSで問題視されているのが,多くの人に誤情報があたかも正情報として伝わり,社会的な混乱を引き起こす現象,デマの拡散である.SNSにおける情報伝播は,とらえどころがなく,研究対象として,ましてや物理の問題として扱うことができるのか議論が分かれるところであろう.実際に,SNSを構成する人間には個性があり,その間にやり取りされる情報も多種多様な文脈があり,統一的に扱うことは到底困難にも感じる.さらにSNSを運営するのは,特定の営利企業であり,その性質は自然現象とは大きく異なる.しかし,一歩引いて観察すると,SNSは構成している人をノード,その間を流れている情報をリンクとするネットワークとして表現することができる.しかも,そのやりとりは電子的に精緻に記録されているため,大規模に分析することができる.そのため,SNSに関する研究は特にコンピュータサイエンスや情報処理の分野において活発に行われている.一方で,情報が伝播していくネットワーク構造のみに着目した研究は,実はあまり多くはない.そこで,われわれは現象をなるべく単純化した形で,正誤情報が伝播していくネットワーク構造の違いを比較した.具体的には,日本でも広く使われているSNSの一つであるTwitterにおいて,アカウントをノード,その間をつなぐリツイートとよばれる情報の転送関係をリンクとしたネットワークを正情報と誤情報の両方で構築し比較した.そして,これらを比較した結果,誤情報の方が複雑なネットワーク構造をしている点に着目した.特に,正情報の場合,発信源を中心とした星型で伝播するのに対し,誤情報の場合,発信源は必ずしもネットワークの中心とはなっていない.誤情報では,目にした情報を,発信源まで遡ることなく,そのまま身近な人へと転送することがしばしば起こっていることを表している.このような伝播ネットワークの違いを数値化することにより,伝播している情報の文脈や,情報を発信・転送する人の属性などを考慮することなく,SNSで広まっている情報が正誤どちらに近いのかを評価できるようになる.さらに,数値化においては,ネットワークのローカルな情報である,リンク数の平均,および二乗平均だけを用いている点は,重要である.例えばノードの重要度を表す代表的な指標である媒介中心性を計算するには,ネットワーク中のすべてのノードペア間の最短経路を計算する必要がある.一方,リンク数の平均,および二乗平均であれば,注目するノードのローカルな情報のみで計算ができる.今後もSNSによる情報流通が増えていくと考えられる.透明性が高く,計算量も軽い指標で新たな「情報生態系」を捉え,明らかにし,さらに社会へも還元するような取り組みは,重要性を増していくのではないだろうか.

- 著者

- Hiroki Maki Hidetaka Wakabayashi Keisuke Maeda Mariko Nakamichi Kazumi Kubota Ryo Momosaki

- 出版者

- Society for Clinical Epidemiology

- 雑誌

- Annals of Clinical Epidemiology (ISSN:24344338)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.3, pp.88-94, 2023 (Released:2023-07-04)

- 参考文献数

- 22

BACKGROUNDThe Comorbidity Polypharmacy Score (CPS) is calculated by the number of drugs carried plus the number of comorbidities on admission and divided into three categories (minor, 0–7; moderate, 8–14; and severe, 15+). This study investigates whether CPS can predict the clinical outcomes in older patients with hip fractures undergoing surgery.METHODSThis retrospective longitudinal study used a multicenter hospital-based database containing the Diagnosis Procedure Combination. Consecutive patients with hip fractures (ICD-10 codes S720 and S721) who were aged ≥65 years between April 2014 and August 2020 were included. We evaluated the predictive association between the CPS and Barthel Index (BI) efficiency. The primary outcome was defined as the BI efficiency, and the secondary outcome was the length of hospital stay.RESULTSWe enrolled 11,564 patients, and 80.5% of them were female. The mean age was 83.9 ± 6.5 years. The BI efficiency was the lowest in the CPS severe group with a median [interquartile range] of 0.67 [0.10, 1.43]. The length of hospital stay was the highest in the CPS severe group, with a median of 35 [21, 58]. Additionally, multiple linear regression analysis revealed that the CPS was independently associated with the BI efficiency (β = −0.100, 95% CI: −0.040, −0.029; P < 0.001) and the length of hospital stay (β = 0.047, 95% CI: 0.199, 0.366; P < 0.001).CONCLUSIONSAn increased CPS score is associated with low BI efficiency and longer length of hospital stay in patients with hip fractures.

2 0 0 0 OA 戦前期三菱電機の技術開発と技術者

- 著者

- 市原 博

- 出版者

- 経営史学会

- 雑誌

- 経営史学 (ISSN:03869113)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.4, pp.3-26, 2007-03-25 (Released:2010-02-25)

- 参考文献数

- 54

2 0 0 0 OA 国内におけるプロスポーツ経営研究の統合的文献レビュー

- 著者

- 宇野 博武 山口 志郎

- 出版者

- 日本体育・スポーツ経営学会

- 雑誌

- 体育・スポーツ経営学研究 (ISSN:24323462)

- 巻号頁・発行日

- pp.370003, (Released:2023-05-18)

- 参考文献数

- 57

This study aimed to objectively and quantitatively explore domestic professional sports management research by conducting an integrative literature review, including the clarification of research topics and trends and a discussion of future research agendas. A total of 113 articles were collected from seven Japanese journals related to sport management research. Topic modeling based on Latent Dirichlet Allocation was applied to analyze the research topics. After topic modeling, the articles were aggregated by 16 research topics: Spectator behavior, consumer behavior and intention, product and spectator characteristics, sponsor and brand, attendance and spectating frequency, spectating needs, top sports players, youth and rookie players, human resource development, profitable business and governance, economic value and impact, organizational studies and globalization studies, stakeholder, community/local and life, league management, and others. Of these, the number of articles in spectator-related research topics accounted for 41.6% of all articles. However, an increasing trend of published articles on research topics other than spectator-related topics was observed after 2011. Consequently, owing to the insufficient yet essential amount of studies that were indicated by the above research trends, future research promoting professional sports management research based on a life-studies approach is necessary.

- 著者

- 岸田 和也 石垣 智也 平田 康介 山野 宏章 松本 大輔

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.1, pp.53-59, 2019 (Released:2019-02-26)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 1

〔目的〕回復期リハ病棟退院直後に訪問リハを利用した日常生活活動に介助を要する者の家族介護負担軽減とその関係要因を検討すること.〔対象と方法〕17名を対象に介護負担尺度(J-ZBI_8)の開始時と30日後,終了時(180日後または調査終了時)との変化量と各評価項目の相関分析を行った.〔結果〕介護負担軽減は,30日後では頻回な訪問リハの実施,良好な利用者家族関係,頻回な家族教育,密なケアマネジャーとの連携,終了時では頻回かつ密な家族教育と有意な関係を認めた.〔結語〕退院後の介護負担軽減には,短期的には集中的な介入による頻回な家族教育,良好な利用者家族関係の支援や他職種連携,中長期的には指導内容を実践できるよう,密な家族教育が重要であることが示された.

2 0 0 0 OA 金沢市重要文化的景観選定区域における高さ制限の見直しに関する研究

- 著者

- 中谷 裕一郎 小浦 久子 木谷 弘司

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.3, pp.1417-1422, 2020-10-25 (Released:2020-10-25)

- 参考文献数

- 15

本研究は、金沢における重要文化的景観の価値を継承するための景観保全に求められた都市の高さ問題への対応を検証することにより、市街地更新を前提とする都市の文化的景観の保全について考察した。近世城下町の計画理念が表現されている天守を見通すヴィスタの景観演出は、金沢の重要文化的景観の価値と特定されるものであり、この価値の保全とは城跡から旧城下を眺める眺望を保全することである。そのために城の正面に位置する地区における高さの抑制が課題となった。シミュレーションにより、地形条件も踏まえ、城跡からみたときに建物が石垣の高さを超えないようにするための指標となる高さを検証した。合わせて、地区ごとの建築実態および景観不調和の実態を把握し、シミュレーションにより求められた20m高度を指標とし、地区の状況に応じて高度地区のダウンゾーニングが実施された。この取り組みは、価値の考え方にもとづく計画基準の設定のあり方を示したもので、継続的に変化することで持続的となる都市の文化的景観の動態的保全手法の一つを画定したといえる。

2 0 0 0 OA 運動部活動場面での被体罰経験が体罰への容認的態度に及ぼす影響

- 著者

- 内田 遼介 寺口 司 大工 泰裕

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, no.1, pp.1-11, 2020 (Released:2020-04-25)

- 参考文献数

- 44

- 被引用文献数

- 2

Corporal punishment in the setting of extracurricular school sport activities (bukatsu in Japan) has attracted public attention since 2013. Previous research studies attempted to characterize the actual conditions of corporal punishment in bukatsu. Several studies have demonstrated that direct experience with corporal punishment in bukatsu led to a favorable attitude toward corporal punishment among those that received it. However, these studies did not take into consideration extraneous variables (e.g., sex, age, aggression) that may contribute to the development of favorable attitudes. The purpose of this study was to re-examine the results of previous studies using a modified research design and statistical analysis plan. Participants were 287 individuals, aged 18 to 65 years. Hierarchical multiple regression showed that direct experience with corporal punishment in bukatsu positively influenced favorable attitudes toward corporal punishment even after controlling for several extraneous variables. Moreover, the direct effect of experiencing corporal punishment in bukatsu was fully mediated by the perceived effectiveness of corporal punishment. These results extend this field of research by complementing previous research.

2 0 0 0 OA 風が贈与する生命の倫理と心象スケッチ 贈与と交換の教育人間学

- 著者

- 矢野 智司

- 出版者

- 教育哲学会

- 雑誌

- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)

- 巻号頁・発行日

- vol.2006, no.93, pp.122-136, 2006-05-10 (Released:2009-09-04)

- 参考文献数

- 19