174 0 0 0 OA エートス (実用的放射線防護文化) の構築にむけて ―ICRP勧告111に基づいた自助による放射線防護―

173 0 0 0 OA HMDとVRコンテンツの利用と肌悩みに関する意識調査

- 著者

- 鈴懸リノア

- 出版者

- バーチャル学会運営委員会

- 雑誌

- バーチャル学会発表概要集 バーチャル学会2022 (ISSN:27583791)

- 巻号頁・発行日

- pp.81-84, 2022-12-12 (Released:2023-06-29)

- 著者

- Noriyuki Miyaue Akira Yoshida Yuki Yamanishi Satoshi Tada Rina Ando Yuko Hosokawa Hayato Yabe Masahiro Nagai

- 出版者

- The Japanese Society of Internal Medicine

- 雑誌

- Internal Medicine (ISSN:09182918)

- 巻号頁・発行日

- pp.8747-21, (Released:2021-12-11)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 16

Vaccines against severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) have been developed and administered worldwide. There have been reports of neurological adverse events following immunization (AEFIs). We herein report a case of refractory longitudinally extensive transverse myelitis in a 75-year-old Japanese man following the first dose of the BNT162b2 vaccine. The patient developed total sensory loss below the umbilicus and complete paralysis in both legs. Although he was treated with steroid therapy and plasma exchange, his recovery was limited, and severe sequelae remained. Further studies, including large epidemiological studies, are required to understand the association between SARS-CoV-2 vaccines and neurological AEFI.

173 0 0 0 OA 最近の強風被害について考える

- 著者

- 西村 宏昭 谷池 義人

- 出版者

- Japan Association for Wind Engineering

- 雑誌

- 日本風工学会誌 (ISSN:09121935)

- 巻号頁・発行日

- vol.1999, no.81, pp.21-26, 1999-10-31 (Released:2010-09-28)

- 参考文献数

- 3

172 0 0 0 OA 幼少期の自然体験が理科学習への動機づけに及ぼす因果効果の検討

- 著者

- 中村 大輝 松浦 拓也

- 出版者

- 一般社団法人 日本理科教育学会

- 雑誌

- 理科教育学研究 (ISSN:13452614)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.1, pp.89-97, 2023-07-31 (Released:2023-07-31)

- 参考文献数

- 24

幼少期の自然体験と将来の学力変数の関連を指摘する先行研究は多いが,その多くは観察研究であり,因果関係を検討する上での重大な問題を抱えている。因果関係を検証するための理想的な研究デザインはランダム化比較試験であるが,参加者が自然を体験するか否かをランダムに割り当てる研究の実施は倫理的に難しい。そこで次善の策として,本研究では傾向スコアを用いた統計的因果推論の手法に着目し,観察研究のデータから幼少期の自然体験の因果効果を推定した。具体的には,東京大学社会科学研究所とベネッセ教育総合研究所が実施した縦断調査の公開データを用いて,小学校1年生までの自然体験が小学校4年生時点での理科学習への動機づけに及ぼす因果関係を検討した。傾向スコア分析の結果,幼少期の単発的な自然体験の効果は認められないが,幼少期の日常的な自然体験は小学校4年生時点での理科学習への動機づけを向上させることが明らかになった。

172 0 0 0 OA 米糠の機能性を活かそう

- 著者

- 毛利 建太郎

- 出版者

- 美味技術学会

- 雑誌

- 美味技術学会誌 (ISSN:21867224)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.1, pp.1-4, 2016-07-31 (Released:2018-10-15)

- 参考文献数

- 7

172 0 0 0 OA 七五三の全国的な広がりとスーパーの役割

- 著者

- 田口 祐子

- 出版者

- 学校法人 開智学園 開智国際大学

- 雑誌

- 開智国際大学紀要 (ISSN:24334618)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, pp.87-98, 2019 (Released:2019-04-08)

戦後の高度経済成長期を境に、人生の節目に行なわれてきた多くの儀礼が、それまでの儀礼の担い手であった地域共同体の手を離れ、「家」の外で行なわれるようになった。外部のサービスを利用して、儀礼が執り行われるようになったのである。サービスの利用は、儀礼を実施する際の一部にとどまらず、儀礼のすべてにかかわる利用の場合もみられる。このような状況は、現代の代表的な子どもの儀礼である七五三においても同様であり、現在貸衣装とヘアメイク、写真撮影といった子どもの七五三を祝うために必要な多くのことを、総合的に提供する「こども写真館」がもてはやされ、高い利用率を誇っている。しかし、このこども写真館登場前に七五三を全国に浸透させる役割をスーパーが担っていたことは、あまり知られていない。 本稿では、これまで整理されてこなかった七五三における戦後の儀礼産業の動向を、主にサービス関係者やその利用者への調査結果から明らかにしていく。そのことを通じて、七五三の実態や意義について検討し、現代における人生儀礼のあり様を研究する上での一つの切り口を提示したいと考えている。

172 0 0 0 OA 上代における星形文刀について

- 著者

- 根来 昭仁

- 出版者

- 智山勧学会

- 雑誌

- 智山学報 (ISSN:02865661)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, pp.123-140, 1970-03-01 (Released:2017-08-31)

172 0 0 0 OA エアコンプレッサーにより直腸損傷,縦隔気腫をきたした1例

- 著者

- 田村 暢一朗 山川 達也

- 出版者

- 日本腹部救急医学会

- 雑誌

- 日本腹部救急医学会雑誌 (ISSN:13402242)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.6, pp.919-921, 2017-09-30 (Released:2018-02-27)

- 参考文献数

- 4

症例は62歳の男性で,職場の同僚に作業場にある工業用エアコンプレッサーを殿部にむけ噴射され受傷し,当院に来院した。エアコンプレッサーと患者の殿部との距離は約50cm離れており,患者は長ズボンと下着を着用していた。来院時頸部から前胸部にかけての皮下気腫と下腹部に反跳痛を伴う圧痛を認めた。胸腹部CTで直腸穿孔による後腹膜気腫,縦隔気腫,皮下気腫への進展と診断し,緊急開腹術を行った。開腹したところ,腹膜反転部直上から約4cm口側にわたって直腸間膜対側に腸管軸方向に漿膜筋層の裂創と,その裂創の一部に全層性の穿孔部位を認め,Hartmann手術を施行した。術後,縦隔炎や後腹膜膿瘍を形成することはなく,第23病日に退院となった。エアコンプレッサー自体を肛門に挿入せずに,患者とある程度の距離から送気されたとしても,十分に直腸損傷を生じる可能性があると考えられた。

172 0 0 0 OA 低糖質食事法およびレジスタンス運動が身体組成と血中代謝物・ホルモン濃度に与える影響

- 著者

- 伊藤 翔 唐沢 康暉 星野 太佑 藤井 雅史 衛藤 樹 鶴 純也 柏戸 千絵子 黒田 真也

- 出版者

- 一般社団法人日本体力医学会

- 雑誌

- 体力科学 (ISSN:0039906X)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.3, pp.223-227, 2019-06-01 (Released:2019-05-18)

- 参考文献数

- 20

We clarify the effect of combination of low-carbohydrate diet and resistance exercise training on physical characteristics and plasma concentrations of metabolites and hormones in humans. Intervention of low-carbohydrate diet and resistance exercise training were performed on 7 healthy men and 3 women (age 39.6 ± 7.0 year; BMI 25.1 ± 3.6 kg/m2) for 8 - 12 weeks. Physical characteristics and 106 test items including and blood concentrations of metabolites and hormones were measured before and after the intervention. The effects of intervention were analyzed by a paired t-test, in which multiple testing was corrected by the method of Storey (significant variation q <0.1). In both men and women, carbohydrate and energy intake per day were low, and protein intake per day was almost the same as the recommended dietary allowance. Because carbohydrate intake were limited (174 kcal), resulting in reduction of total energy (1186 kcal). After the intervention, body weight, BMI (Body Mass Index), fat mass, body fat, muscle mass and body water content significantly decreased, while muscle mass per body mass significantly increased. Glycine, 3-methyl histidine, inorganic phosphorous, urea nitrogen, urea nitrogen per creatinine, were significantly increased, while HbA1c, white blood cell count, β-aminoisobutyric acid, adrenalin, free T4, blood ammonia, γGTP, cholinesterase, and leptin were decreased.

171 0 0 0 OA ADHD併存症状であるSluggish Cognitive Tempoの成人版尺度の開発

- 著者

- 砂田 安秀 甲田 宗良 伊藤 義徳 杉浦 義典

- 出版者

- 日本パーソナリティ心理学会

- 雑誌

- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.3, pp.253-262, 2018-03-01 (Released:2018-03-06)

- 参考文献数

- 25

本研究では,約半数のADHDの成人に併発する症状である成人のSCT症状を測定する尺度を開発し,妥当性を検討した。この新たな尺度の狙いは,既存の尺度の項目が抑うつと類似しているために抑うつとの弁別性が乏しい問題を克服することであった。文献のレビューによってSCT項目が選定され,専門家によって内容的妥当性の検討が行われた。これらの項目は抑うつ気分でないときの状況について回答されるものであった。大学生471名が質問紙に回答し,因子分析によって項目の選定が行われた。ジョイント因子分析によって,本SCT尺度は抑うつからの十分な弁別性を有していることが示された。最終的なSCT尺度(9項目)は,収束的妥当性,弁別的妥当性,内的一貫性の高さが示された。

171 0 0 0 OA 「クレオゾート」療法ニヨリテ治癒セル急性腐敗性氣管枝炎

- 著者

- 小池 重

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.350-357, 1915 (Released:2008-06-12)

171 0 0 0 OA 多変数フーリエ級数と格子点問題について

- 著者

- 倉坪 茂彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 数学 (ISSN:0039470X)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.1, pp.103-118, 2011 (Released:2013-10-07)

- 参考文献数

- 54

170 0 0 0 OA 事故調査における情報の取扱いを巡って 日米の航空事故調査を素材に

- 著者

- 服部 健吾

- 出版者

- 社会技術研究会

- 雑誌

- 社会技術研究論文集 (ISSN:13490184)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.188-197, 2003 (Released:2009-08-19)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 2 2

「責任追及から逃れるために事故情報を隠す」という事故当事者の証言に対する「萎縮効果」の存在から,事故の原因追究と責任追及の間では情報を分離すべきである.一方で事故原因の特定はどちらにも必要であり,情報の共有はコストを下げる.このディレンマにいかに対処すべきかを考えるために,事故情報の流用の観点から事故調査機関と刑事・行政・民事の事故責任追及制度の関係の日米比較を行い,両国にほぼ同じ運用上の実態があることを明らかにした.しかし,日本では,制度的保障が劣ることから,不確実性が生み出す「萎縮効果」が存在しうる.その点,制度的改善が図られるべきであろう.

170 0 0 0 OA なぜ人文社会科学も「科学」であるのか

- 著者

- 岩井 克人

- 出版者

- 日本学士院

- 雑誌

- 日本學士院紀要 (ISSN:03880036)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.1, pp.103-114, 2021 (Released:2021-11-20)

170 0 0 0 OA 子宮頸がんワクチン接種後の副反応:

- 著者

- 池田 修一

- 出版者

- 昭和大学学士会

- 雑誌

- 昭和学士会雑誌 (ISSN:2187719X)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.4, pp.303-314, 2018 (Released:2018-12-12)

- 参考文献数

- 56

170 0 0 0 OA 多感覚の統合的認知の基礎と感覚提示インタフェースへの応用可能性

- 著者

- 大野 雅貴 横澤 一彦 鳴海 拓志

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本バーチャルリアリティ学会

- 雑誌

- 日本バーチャルリアリティ学会論文誌 (ISSN:1344011X)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.1, pp.18-28, 2022 (Released:2022-03-31)

- 参考文献数

- 93

The robust sensory interface with limited information is demanded in virtual reality. In recent years, there has been an increasing amount of research applying the characteristics of integrated perception, which involves processing sensory information through the brain from the outside world to form perceptions and cognitions. This paper reviews the findings of synaesthesia, crossmodal correspondences, and multisensory integration, which is discussed as the integrated perception, from two perspectives: the characteristics and the underlying mechanisms. We also discussed the possibility of applying the findings of integrated perception to the multi-sensory interface.

170 0 0 0 OA 疫学からみた我が国の突然死の実態

- 著者

- 田辺 直仁 豊嶋 英明 林 千治 和泉 徹 松本 一年 関 奈緒 渡部 裕 小玉 誠 相澤 義房

- 出版者

- Japanese Heart Rhythm Society

- 雑誌

- 心電図 (ISSN:02851660)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.2, pp.111-117, 2006-03-25 (Released:2010-09-09)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 2

突然死を発症後24時間以内の急性死と定義した場合の発生率は, 年間人口10万対114 (愛知県, 全年齢) , 15歳以上の145 (新潟県, 15歳以上) との報告がある.また, これらを含む4調査では, 男性に多いこと, 年齢とともに発生頻度が高くなることなどの共通した特徴が認められる.40~59歳の発生率 (年間人口10万対) は男性が52~89, 女性17~29であり, 主要死因死亡率に比べても高く, この働き盛りの年代で年間約1.2~2万人が突然死していると推計される.新潟市・長岡市の調査では突然死の約20%に虚血性心疾患, 13%に他の心疾患の関与が疑われ, 死因が確定できない例も37%認められた.意識消失での発症が約40%あり, 自宅や職場など普段の生活の場での発症や, 安静時や睡眠時の発症が多かった.排尿・排便時の発症が約9%認められ, 排尿・排便が発症の誘因となった可能性がある.危険因子としては高血圧や高血圧性臓器障害, 喫煙が重要であり, 過去1週間のストレスや睡眠時間の減少も突然死と関連していた.平成16年の新潟県中越地震では被災後1週間に突然死が有意に増加しており, 強いストレスが突然死の誘因となることの有力な証拠と考えられる.

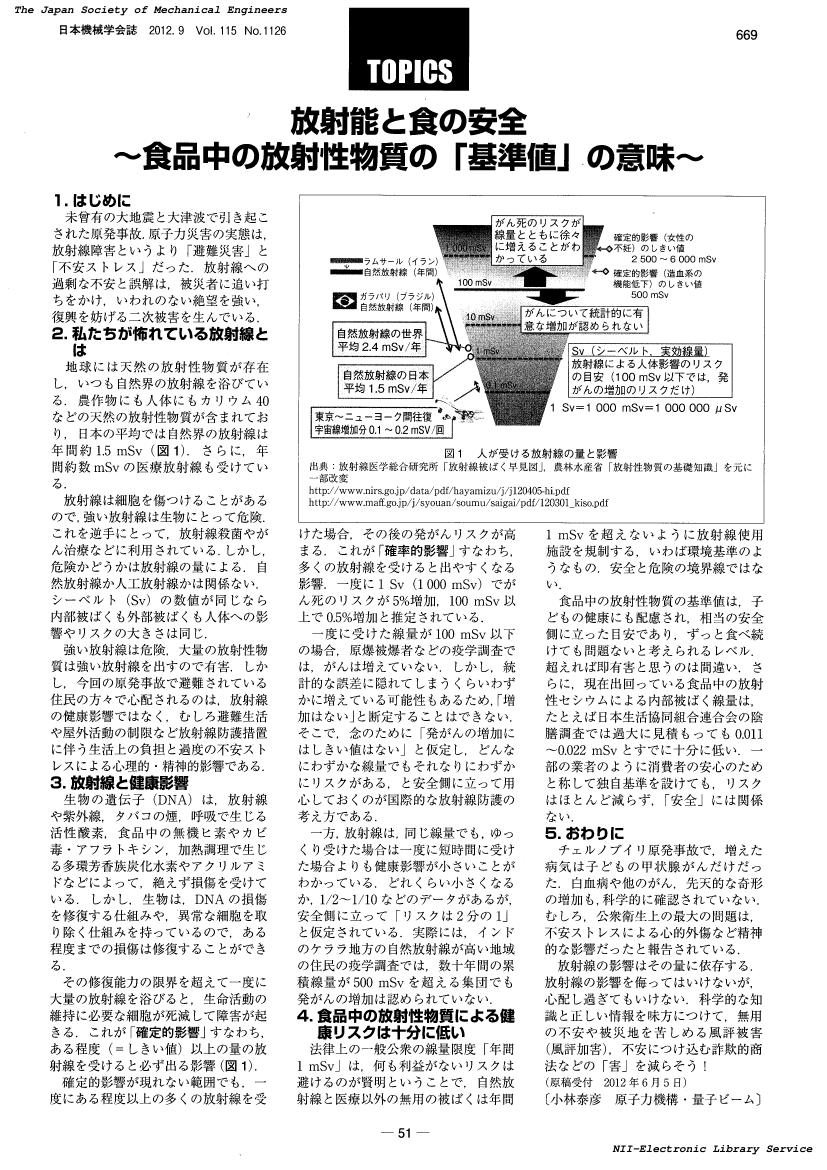

170 0 0 0 OA 放射能と食の安全 : 食品中の放射性物質の「基準値」の意味(トピックス)

- 著者

- 小林 泰彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学会誌 (ISSN:24242675)

- 巻号頁・発行日

- vol.115, no.1126, pp.669, 2012-09-05 (Released:2017-06-21)

170 0 0 0 OA 「家族丸抱え」から「施設丸投げ」へ ─日本型“残余”福祉形成史

- 著者

- 竹端 寛

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.9, pp.9_34-9_39, 2018-09-01 (Released:2019-01-18)

- 参考文献数

- 12