- 著者

- 池田 隼 熊谷 仁 畠山 廣之 井口 祐貴 島嵜 佑 内藤 久士 吉村 雅文 福 典之

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 日本体育学会大会予稿集 第68回(2017) (ISSN:24241946)

- 巻号頁・発行日

- pp.132_1, 2017 (Released:2018-02-15)

【背景】αアクチニン3遺伝子(ACTN3)のR577Xやアンジオテンシン変換酵素遺伝子(ACE)のI/D多型は運動能力に関連する。サッカー選手において、瞬発的および持久的な能力はポジションごとに異なるが、遺伝子多型とポジションの関連は不明である。【目的】サッカー選手におけるACTN3 R577XおよびACE I/Dとポジションの関連について検討した。【方法】対象者は、日本のJリーグ、なでしこリーグおよび大学トップレベルチームに所属するフォワード(FW)、ミッドフィルダー(MF)およびディフェンダー(DF)とした(男子:159名、女子:75名)。唾液からDNAを抽出し、TaqMan法によりACTN3 R577X(rs1815739)およびACE I/D(rs4340)の遺伝子型を分析した。【結果】男子選手においてのみ、ACTN3多型の頻度はポジションごとに有意に異なり(P<0.05、カイ二乗検定)、FW>MF>DFの順にRR型が多く、XX型が少なかった。一方、ACE多型は、男女に関係なくポジションとの関連は認められなかった。【結論】男子サッカー選手において、ACTN3 R577X多型はポジション特性に関連する可能性が示された。

2 0 0 0 OA トラネキサム酸による催吐処置後に重篤な有害事象を生じた犬2例並びに催吐処置アンケート調査

- 著者

- 入江 充洋 鵤 満 伊藤 良一 三好 拓馬 栗谷川 優子 藤木 範之 チェンバーズ ジェームズ 内田 和幸

- 出版者

- 公益社団法人 日本獣医師会

- 雑誌

- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.8, pp.503-507, 2021-08-20 (Released:2021-09-20)

- 参考文献数

- 10

トラネキサム酸(以下,「TXA」)は,本邦では安全性の高い催吐薬と認識されており,犬の催吐薬として多く用いられている.しかし,TXAを用いた催吐処置後に重篤な有害事象を呈した2例を経験した.1例は投与数日後にショック状態となり死亡し,病理組織学的検査により肺動脈血栓,肝臓のび漫性うっ血及び腎臓にアミロイド沈着が認められた.他の1例は,TXA投与後にてんかん重積状態を発症したが,数日間の抗てんかん薬の投与にて改善した.そこで,TXAによる催吐処置後の有害事象発生状況を把握する目的で,臨床獣医師にアンケート調査を実施した.その結果,15%の獣医師が有害事象を経験していた.最も多い有害事象は痙攣であった.

- 著者

- 池内 慈朗

- 出版者

- 大学美術教育学会

- 雑誌

- 美術教育学研究 (ISSN:24332038)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.1, pp.33-40, 2016 (Released:2017-03-31)

- 参考文献数

- 23

表象は,ここにいながら自分の前にないモノ・世界を想起する能力である。幼児期,あるモノがそれ以外の何か別のモノをさすことを理解できない時期が存在し,小さな椅子に無理やり腰掛けようとするスケール・エラー等がみられる。本論考では,第一に,幼児期,「表象」「二重表象」を用いてどのように世界を構築していくのか,第二に人のミニチュア(縮小物)への嗜好等を俯瞰し,幼児期における“ごっこ遊び”などから表象理解,スケール理解について考察する。第三に,認知考古学からみた初期人類の知能の用い方と現代人類のMI(多重知能)理論の用い方の違いについて比較し,イメージ・スキーマ,プライマリー・メタファーの発現期を探る。古代から現代に至る過程で,認知的流動性の産物として生まれた芸術であるが,その(芸術)理解の基礎となる時期として,幼児期の2–3歳は重要な時期にあたることを検証したものである。

- 著者

- 辻本 聡

- 出版者

- 日本ブリーフサイコセラピー学会

- 雑誌

- ブリーフサイコセラピー研究 (ISSN:18805132)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.1, pp.1-13, 2019-10-31 (Released:2019-11-09)

- 参考文献数

- 31

神経言語プログラミング(Neuro-Linguistic Programming: NLP)は人間のコミュニケーションや学習の仕方,それに基づいた治療の方法論が体系化されたもので,誰しもが優れた結果を得るために活用できるとされている。しかし,技法が発展する中,本来は来談者の内的体験を重視する治療姿勢であったはずが,方法論が手順化されているために治療者の援助が単純化され,来談者の体験が軽視されているという問題が指摘されている。また,中には複雑な技法もあるため,治療者が行使する特殊な技能とみなされやすく,来談者の主体的な活用が困難になるということも生じる。本稿では,改めてNLPの概説に触れた上で,フラッシュバックによって外出困難となった事例を提示し,NLPの基本とされるモデルやツール,技法の活用で改善に至った経過を報告し,来談者自ら実施できる効果的なNLP治療について考察した。事例からは,1)症状を「体験様式」として再構成する,2)「地図」による見立ての共有,3)技法の「練習」,といった工夫によって,来談者と共同したNLPの実践が可能となり,基本的な技法でも治療効果を高めることができると同時に,NLPが本来志向する「来談者自らが活用可能」という目的を果たせることが示唆された。

2 0 0 0 OA 複合マイノリティに関する諸課題の検討 ―ムスリムSOGIマイノリティ―

- 著者

- 白石 雅紀 酒井 美里 戸田 有一

- 出版者

- 学校法人 三幸学園 東京未来大学

- 雑誌

- 東京未来大学研究紀要 (ISSN:18825273)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, pp.79-92, 2021-03-31 (Released:2021-05-26)

- 参考文献数

- 38

This study examines issues and challenges confronting multiple minorities. The term “multiple minorities” refers to individuals who have more than two aspects of minority identities. In particular, it focuses on the situations surrounding those who are with minority statuses of Muslims/Muslimas in non-Islamic societies and SOGI. We tried to apply Identity Politics and Connolly’s Pluralism as frameworks for our discussion. With insufficiencies in the labor force, Japan is expected to receive many more foreigners including Muslims/Muslimas in coming years. Not only foreigners but also SOGI minorities have been increasingly recognized as new minority groups. These groups need support for their integration into Japanese society because their vulnerability and experiences of discrimination are too often disregarded. When we consider how best to support them due to their historical backgrounds, we should consider that those two groups are situated in tensions with each other, and most importantly, some belong to both minority groups. Identity Politics provides a framework to empower and visibility of multiple minority identities. However, it is necessary to overcome tensions among identity groups for inclusion. Concerning the identity of multiple minority groups and the position of minorities, this study has only provided some clues for locating them. For further research, a framework that goes beyond the significance and limitations of Identity Politics and Connolly’s Pluralism is necessary to consider multiple minorities.

- 著者

- 葛西 孝幸

- 出版者

- 日本ヒューマンケア科学学会

- 雑誌

- 日本ヒューマンケア科学会誌 (ISSN:18826962)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.1, pp.68-69, 2021 (Released:2021-12-24)

2 0 0 0 OA 情報社会におけるビジネスとリスク―データ分析が示す「ネット炎上」の実態―

- 著者

- 山口 真一

- 出版者

- 日本情報経営学会

- 雑誌

- 情報経営 日本情報経営学会第82回全国大会 (ISSN:24349925)

- 巻号頁・発行日

- pp.13-18, 2021-10-02 (Released:2022-01-02)

- 参考文献数

- 13

- 著者

- 河邊 明男 中野 和久 山形 薫 中山田 真吾 田中 良哉

- 出版者

- 日本臨床免疫学会

- 雑誌

- 日本臨床免疫学会会誌 (ISSN:09114300)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.4, pp.317a, 2015 (Released:2015-10-25)

【背景・目的】RAでは線維芽細胞様滑膜細胞(FLS)が骨軟骨破壊の中心を担うが,RA由来FLS特有のDNAメチル化プロファイルは攻撃的表現型と関連する.今回,最近DNA脱メチル化酵素として同定されたTetファミリーの調節における炎症の関与を評価した.【方法】関節手術で得た患者由来滑膜とFLSを4~6継代で使用.Tet1-3発現をqPCR,WB,免疫染色で,5hmCの発現をDot blotで評価した.siRNAでTETノックダウン後にTNFで96時間刺激し,各種メディエーター分泌と表面抗原の発現,細胞移動度を評価した.【結果】RA滑膜組織ではOAとの比較で強いTet3発現を認めた.FLSにおいて,炎症性サイトカイン(TNF,IL-1L-6,IL-17等)はDNAメチル化酵素(DNMT)遺伝子発現を低下させた一方で,Tet3のmRNAおよび蛋白発現を増加し,5hmC発現を促進した.さらに,TET3 siRNAにより,TNF依存性のCCL2産生,ICAM-1発現,浸潤能等はほぼ完全に阻害された.【考察】炎症性サイトカインによる慢性刺激はDNMT発現低下による受動的脱メチル化だけでなく,Tet3の発現増加による能動的脱メチル化も促進することが明らかになり,滑膜炎症の持続はエピジェネティック異常を誘導し,FLSの攻撃的表現型を付与することで病態の悪化をもたらすことが示唆された.

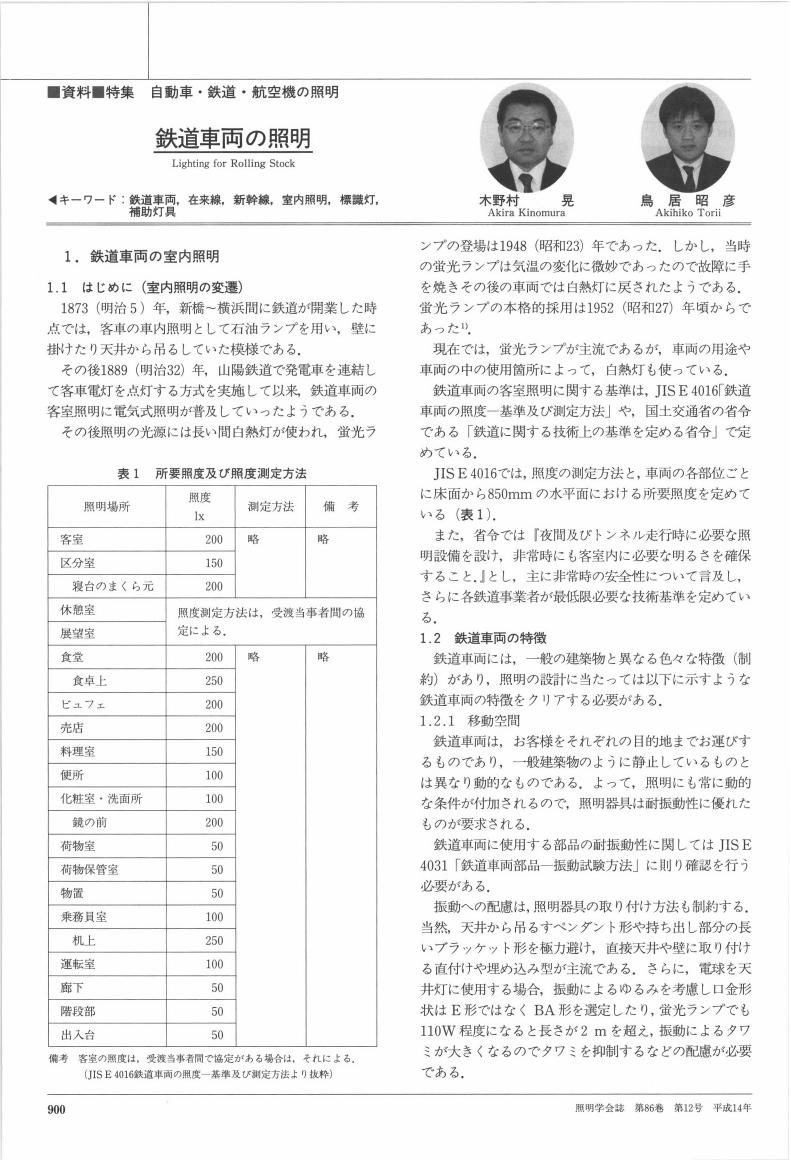

2 0 0 0 OA 鉄道車両の照明

- 著者

- 木野村 晃 鳥居 昭彦

- 出版者

- 一般社団法人 照明学会

- 雑誌

- 照明学会誌 (ISSN:00192341)

- 巻号頁・発行日

- vol.86, no.12, pp.900-905, 2002-12-01 (Released:2011-07-19)

- 参考文献数

- 1

2 0 0 0 OA 基礎からわかる経済変動論, 関根順一著, 中央経済社, 2011年

- 著者

- 松尾 匡

- 出版者

- 経済理論学会

- 雑誌

- 季刊経済理論 (ISSN:18825184)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.1, pp.79-81, 2012-04-20 (Released:2017-04-25)

2 0 0 0 OA 『危機の二十年』(1939)の国際政治観

- 著者

- 三牧 聖子

- 出版者

- JAPANESE POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION

- 雑誌

- 年報政治学 (ISSN:05494192)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.1, pp.1_306-1_323, 2008 (Released:2012-12-28)

This thesis revisits “Twenty Years’ Crisis” and considers what E. H. Carr means by “realism.” Since the 1990s, many works have challenged the stereotyped picture of a “realist Carr.” Now we know much about a “non-realist” Carr, but there still remain a lot of questions about Carr's “realism.” Contrary to the prevailing image of anti-idealism, Carr's “realism” is a “weapon” to demolish the inequalities between nations, and to rebuild a more equal order. During the 1930s, the “idealists” such as Norman Angell and Leonard Woolf abandoned their optimistic beliefs in public opinion, and advocated the League sanctions against the fascist countries. Together with the pacifists, Carr criticized the League sanctions as a superficial solution, and insisted that the fundamental problem was the inequalities between the “have” and “have-not” countries. His criticisms toward the League were not a denial of the League itself. He criticized the “Coercive League,” which was hostile to the “have-not” countries, but supported the “Consultative League,” which functioned as a forum between the “have” and “have-not.” Now we are in the long fight against terrorism. Global terrorism is, in part, a reaction to global inequalities. Carr's “realism” tells us that military actions alone never beat global terrorism.

2 0 0 0 OA 農民文学とその社会構想 農民文学者・犬田卯の農本思想

- 著者

- 舩戸 修一

- 出版者

- 日本村落研究学会

- 雑誌

- 村落社会研究 (ISSN:13408240)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.2, pp.31-42, 2004 (Released:2013-09-18)

- 参考文献数

- 54

- 被引用文献数

- 1

Shigeru Inuta (1891-1957), a well-known writer of peasant literature, constructed Nohonshiso (Japanese Agrarianism), exhibiting his theories of its literature. However, his Nohonshiso has been disregarded for a long time. Therefore, we certainly must remember that his thought is highly suggestive. In this paper, I would like to clarify several important aspects of his Nohonshiso. Inuta started to write peasant literature from 1918. If one examines his articles, one can see he considered this literature as a self-expression of farmers. He asserted that this literature had been written from their viewpoint. He also considered this literature as an effective means to reorganize rural communities. In addition, he criticized the peasant literature written by writers of proletarian literature, because they regarded such literature as a strong tool to overthrow the government and the Tenno (Japanese Emperor) system. Inuta, that is to say, criticized that the literature they formulated did not thoroughly expressed the sense and feeling of farmers, and that it lacked the reality of agriculture and rural life. In 1938, an association of peasant literary writers and theorists, Nomin-bungaku-konwakai, was organized by the government authorities. Most of them took part in this national association of for peasant literature. Unfortunately, it played the role of a governmental agency and, in World War II, it supported Japanese Fascism. Inuta, however, did not take part in this association, because he thought that its literature should express the sense and feeling of peasants, and the reality of agriculture and rural life. He definitely did not think that it should be adjusted to national policy.

2 0 0 0 OA サリン事件と私

- 著者

- 森 謙治

- 出版者

- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan

- 雑誌

- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.10, pp.917-918, 1995 (Released:2009-11-16)

2 0 0 0 OA 中世前期京都朝廷と天人相関説 : 日本中世<国家>試論

- 著者

- 下村 周太郎

- 出版者

- 公益財団法人 史学会

- 雑誌

- 史学雑誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.121, no.6, pp.1084-1110, 2012-06-20 (Released:2017-12-01)

Within the recent research done on the Japanese medieval state, a debate has arisen over how to evaluate the Kamakura Bakufu in contrast to the imperial court in Kyoto. If we try to relocate the problem somewhat differently, we end up fundamentally focusing on the question of what is the meaning of "state" in medieval Japan. The present article focuses on contemporary ideology and extraordinary events from the analytical perspective of the relativization of the modern nation-state, in order to trace indicators and characteristic features of the "state" within the Japanese medieval world, within the context of the time-space continuum of premodern East Asia. In concrete terms, the author takes up the political ideology of correlating divine will with human action (tenjin 天人) in connection with extraordinary events, a set of beliefs which originated in China then spread throughout the regions on its periphery, as the ideology developed in Kyoto aristocratic society during the early medieval period, which is a given factor when trying to place the Kamakura Bakufu within context of the state at that time. This tenjin ideology involved understanding the origins of extraordinary events, both favorable and disastrous, as stemming from divine judgement towards corresponding good or bad political governance. What the author terms the "tenjin correlation" can therefore be identified as the fundamental necessary condition for aristocratic organizations responsible for political action and therefore for those political entities of the premodern East Asian world which we conceptualize as "states". Although the research to date has tended to undervalue and de-emphasize the importance of the "tenjin correlation" in the workings of the imperial court in early medieval Kyoto, the author is able to verify the continuing existence of an ideology of causality based on the "tenjin correlation," in particular with respect to extraordinary natural phenomena. That is to say, the idea of such phenomena as crucial events being a characteristic feature of the medieval world is the key to evaluating the early medieval Kyoto imperial court as a "state" within the time-space continuum of premodern East Asia. On the basis of such ideology, the various political responses that were selected and implemented on the occasion of extraordinary natural events can be understood structurally as composed of invocation (exorcism) and public acts of benevolence. The author concludes that the medieval Japanese "state" model can be understood in terms of extraordinary natural events, etc. being ultimately judged as divine punishment for immoral, mistaken political governance on the part of the ruler, and also as a political entity composed of rulers and their counselors responding to the will of heaven with two kinds of human action, acts of expiation and public displays of benevolence. It is within this context that the situation of the Kamakura Bakufu and medieval social structure should be placed.

2 0 0 0 OA 小学生のいじめ加害行動を低減する要因の検討 ―個人要因と学級要因に着目して―

- 著者

- 外山 美樹 湯 立

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.3, pp.295-310, 2020-09-30 (Released:2021-02-18)

- 参考文献数

- 45

- 被引用文献数

- 4

本研究の目的は,小学4―6年生646名を対象に1カ月間の短期縦断研究を行い,いじめ加害行動の抑制に関連する個人要因としていじめ観ならびに罪悪感の予期を,学級要因として学級の質を取りあげて検討することであった。本研究の結果より,いじめを根本的に否定する考え方を有している小学生は,いじめ加害行動の抑制につながりやすいことが示された。一方で,罪悪感の予期は,いじめ加害行動の抑制につながらなかった。さらに,友達関係雰囲気,学級雰囲気,承認雰囲気,いじめ否定雰囲気といった子どもが所属している学級集団の質の要因が,いじめ加害行動の抑制につながることが示された。最後に,Time 1の加害行動とTime 2の加害行動の関連の強さが学級集団の質によって調整されることが明らかとなり,学級集団の雰囲気が良い学級においていじめ加害行動が多くみられる児童は,その傾向が長期化しやすいことが示された。いじめの問題を取りあげる際には,教室環境の要因を加味し,個人要因と教室環境の要因のダイナミクスを検討する必要性が示唆された。

- 著者

- Yoshifumi ENDO Toshikazu SAKAI Sho FUKUI Ai HORI Ryosuke ECHIGO Satoru MATSUNAGA Tsuyoshi KADOSAWA

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE

- 雑誌

- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- vol.84, no.2, pp.218-222, 2022 (Released:2022-02-10)

- 参考文献数

- 11

A 10-year-old spayed female Golden Retriever was referred for hindlimb lameness. A firm mass was palpated over the right caudal pelvis. Computed tomography revealed an osteolytic bone region and an associated periosteal reaction in the ischium, including the acetabulum. The histological diagnosis was sarcoma of unknown origin. A mid-to-caudal partial hemipelvectomy was performed to remove the mass. Femoral head and neck osteotomy was performed to allow hindlimb preservation. Following surgery, the dog regained satisfactory hindlimb use over time and was alive for 821 days with no recurrence or metastatic disease. This report indicates that mid-to-caudal partial hemipelvectomy with femoral head and neck osteotomy is technically feasible and allows for tumor control with preservation of the hindlimb and its function.

- 著者

- 串田 修 新保 みさ 鈴木 志保子 中村 丁次 斎藤 トシ子

- 出版者

- 公益社団法人 日本栄養士会

- 雑誌

- 日本栄養士会雑誌 (ISSN:00136492)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.10, pp.581-588, 2021 (Released:2021-10-02)

- 参考文献数

- 33

本横断研究では、全国の管理栄養士と栄養士を対象に、基本属性、就業状況と職務満足度を把握し、両者の関連を検討することを目的とした。2018年11月にインターネット調査を実施し、就業資格を必要とする15,133人を解析対象者とした。基本属性では、性別・年齢・最終学歴・勤務地域・日本栄養士会の入会有無・研修会の参加回数を、就業状況では、所有資格・就業有無・就業資格・資格手当・優遇措置・雇用形態・実勤務先・勤務年数・年収を尋ねた。職務満足度は、5項目の尺度で評価した。尺度の得点を合計した結果、職務に満足している者は73.9%であった。職務満足度の高さには、年齢の高さ、大学等の卒業、勤務地域、日本栄養士会の入会、研修会の参加、管理栄養士の資格所有、昇給制度等の優遇措置、勤務年数や年収の多さ、勤務先が関係していた(全てp <0.05)。標本の代表性に課題があり、属性を限定した無作為抽出による追試も必要である。

2 0 0 0 OA 多種還元物質含有輸入ハンドクリームの血糖自己測定値への影響

- 著者

- 藤崎 夏子 尾辻 真由美 簑部 町子 肥後 あかね 後藤 隆彦 赤尾 綾子 三反 陽子 中村 由美子 田上 さとみ 中重 敬子 小木曽 和磨 郡山 暢之

- 出版者

- 一般社団法人 日本糖尿病学会

- 雑誌

- 糖尿病 (ISSN:0021437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.9, pp.666-669, 2013-09-30 (Released:2013-10-30)

- 参考文献数

- 5

糖尿病治療において,簡易血糖測定器での自己測定による血糖値のモニタリングは有意義である.様々な要因で測定値が影響を受けることが知られているが,外用品を原因とする報告は認められない.我々は,高濃度のアスコルビン酸と各種還元物質を含有した輸入ハンドクリームによって,血糖値が偽低値を示した2型糖尿病の症例を経験し,健常成人10名での血糖値への影響と簡易血糖測定器における比色法と酵素電極法との間での差異について検討した.血糖値は,クリーム塗布前に比して塗布後に,比色法で有意な低値(p=0.005),酵素電極法で有意な高値(p=0.005)が確認された.流水洗浄で塗布前と有意差の無いレベルに回復したが,アルコール綿での拭き取りでは不充分であった.血糖自己測定においては,還元物質を含有する外用品使用の有無についての問診や,それらの影響に関する知識と流水での手洗いの重要性の啓蒙が必要である.

- 著者

- 野村 恭彦

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.10, pp.500-506, 2004-10-01 (Released:2017-05-25)

ナレッジ・マネジメントは,組織内の知識を共有・活用するレベルから,企業の競争力の源泉として明確に位置づけられるようになってきた。その好例は,プロフェッショナル・サービス・ファームの情報サービス部門で,ライブラリアンの未来の姿をそこに見ることができる。一方で,暗黙知の重要性認識はますます高まっており,図書館の果たす「暗黙知共有の場]としての役割について考えたい。そして最後に,知的競争力やイノベーション能力を可視化するアプローチを示し,知識企業として,組織の持つイノベーション能力に焦点を当て,企業価値の極大化を実現する経営アプローチについて考える。

2 0 0 0 OA 海外におけるナレッジマネジメントの実践(<特集>「ナレッジマネジメントとその支援技術」)

- 著者

- 加藤 鴻介 武田 浩一 野村 恭彦 平川 秀樹 野々村 克彦

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能 (ISSN:21882266)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.21-32, 2001-01-01 (Released:2020-09-29)