2 0 0 0 OA 《制御理論における数学》第2回: 数理計画法-LMIと凸最適化-

- 著者

- 岩崎 徹也

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.3, pp.209-213, 1999-03-10 (Released:2009-11-26)

- 参考文献数

- 7

2 0 0 0 OA 《制御理論における数学》第5回: フリエ・ラプラス変換

- 著者

- 太田 快人

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.8, pp.526-533, 1999-08-10 (Released:2009-11-26)

- 参考文献数

- 16

2 0 0 0 OA 不平等度の高い集団の比率とジニ係数の変化

- 著者

- 盛山 和夫

- 出版者

- 数理社会学会

- 雑誌

- 理論と方法 (ISSN:09131442)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.2, pp.333-342, 2006-09-30 (Released:2007-08-02)

- 参考文献数

- 4

本稿は、複数の部分集団からなるときの全体ジニ係数が集団比率の変化によってどう影響されるかを考察する方法について、浜田論文(2005)のように対数正規分布という特殊な仮定をおくことなく、より一般的な条件の下で定式化し、二集団からなるとき、集団比率の関数としての全体ジニ係数のグラフが、集団間ジニ係数の相対的な位置によって3種類に分けられることを示すものである。その一般的条件とは、集団内の分布のしかた(テクニカルにいえば、分布関数ないし密度関数)が不変に保たれたままで、集団比率ないし集団規模が変化するという条件であり、対数正規分布の仮定はこの特殊ケースをなしている。

2 0 0 0 OA わが国の生鮮野菜輸入とフードシステム

2 0 0 0 OA 「オルタナティブな食」の言説と身体

- 著者

- 平野 直子

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.90, no.2, pp.107-130, 2016 (Released:2017-09-15)

本稿は、スピリチュアリティ研究の対象としてよく取り上げられる、オルタナティブな食実践における身体観を取り上げ、そこに見られる〈現代の社会システムのなかで流布している通常医療や科学の言説における身体観を乗り越える〉という言説について検討を加える。食を含むオルタナティブな療法や身体実践においては、身体を「自然なもの」と見て、それを見つめ直すことにより、より良い身体やライフスタイルを作り上げることが提案される。しかしそもそも、言説から切り離された白紙の身体というのは有り得るのか。本稿ではこの点を検討すると同時に、実践者たちにとって重要なのは、自分自身やライフスタイルを再帰的に見つめ、管理し、絶えず作り直していくツールを消費し共有することであることを示す。

2 0 0 0 OA 戦前期における小地域メディアの展開とその空間的特質

- 著者

- 山根 拓

- 出版者

- The Human Geographical Society of Japan

- 雑誌

- 人文地理 (ISSN:00187216)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.1, pp.26-46, 1991-02-28 (Released:2009-04-28)

- 参考文献数

- 53

- 被引用文献数

- 1

Before World War II, mass communications media had penetrated little into Japanese rural areas. So the rural populace had little access to a quantity of political, economic, social and cultural information, except for those belonging to the upper classes of rural societies. However, monthly community newspapers, called sonpo, were published in some villages of Nagano Prefecture and Ehime Prefecture from the 1920s to the 1930s.The purpose of this paper is to discuss the regional development process of sonpo publications and the spatial agenda-setting functions of the community media from the case study of Kita-uwa District, Ehime Prefecture. These agenda-setting functions are clarified by content analysis of the articles.The following results were obtained in this inquiry:1. When sonpo appeared in some villages, because of their periodical publication and delivery to all villagers, they occupied the main position in the rural information system. However, the distribution of these media was rare and regionally biased. We can explain the reasons of locational development of sonpo in terms of the political connections among village authorities but cannot find the reasons for the absence of sonpo in many regions. The editors and publishers of sonpo were village authorities or leaders belonging to the upper classes of rural societies. It seems that the composition of those members had an effect on the contents of the community media.2. We analyzed the contents of Aiji Sonpo published in Aiji village, Kita-uwa District, Ehime Prefecture, by means of two approaches. One is to assess the regional characteristics of sonpo based on the aggregation of the number of news-originating places in articles. Another approach addresses the press comments of sonpo. The comments indicate whether the medium depends on the ideology of the centralized state-nationalism, or the regional ideology-regionalism. So, we tried to divide the articles into two spatially characterized groups: the central-oriented articles and the regional-oriented articles. In the former approach, it was found that the community media contents were mainly composed of local news from Aiji village and partly of news from the upper political central cities in the urban system: the district center (Uwajima), the prefectural center (Matsuyama) and the national center (Tokyo). This result suggests that sonpo were in close contact with the local community. The latter approach clarified that the central-oriented ideology dominated the arguments of the community media. Thus we found that sonpo played the role of organizer which related many villagers to the national authority (the central government in Tokyo) beyond the spatial constraints of distance.

2 0 0 0 OA 加速度センサによる全方向移動型ロボットの位置計測

- 著者

- 稲垣 毅 溝口 知広 小林 義和 白井 健二

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密工学会学術講演会講演論文集 2011年度精密工学会春季大会

- 巻号頁・発行日

- pp.407-408, 2011 (Released:2011-09-01)

ロボットの現在位置を操作者が認識可能なナビゲーションシステムを開発するため、その第一段階としてオドメトリを用いた位置計測を提案し、試した。従来の自己位置推定計測法は、ロボットの車輪の滑りや環境の変化により誤差が累積する。そのため、各種センサを使用し自己位置を比較することにより、現在の位置を計測することとした。位置の計測精度を向上させるため、加速度センサを使用し、位置計測の精度を検証した。

2 0 0 0 OA 酒造原料米のデンプン分子構造と酒造適性

- 著者

- 奥田 将生

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)

- 巻号頁・発行日

- vol.102, no.7, pp.510-519, 2007-07-15 (Released:2011-09-20)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 4 4

酒造原料米の最大成分であるデンプンの性質が清酒醸造にどのような影響を与えるのか興味深い課題である。デンプンはアミロースとアミロペクチンにより構成される。近年, 本解説にも紹介されているデンプン変異体米を用いた研究により, 米デンプンの詳細な分子構造とその生成機構が解明されつつある。今回は, 著者の最近の研究成果からデンプン分子構造と蒸し米の酵素消化性, 蒸米のデンプンの老化特性, さらにイネ登熟期気温が米デンプンの分子構造に及ぼす影響と幅広く解説していただいた。品種や気象条件による酒造原料米の性質の違いを理解する上で参考になるものと思う。

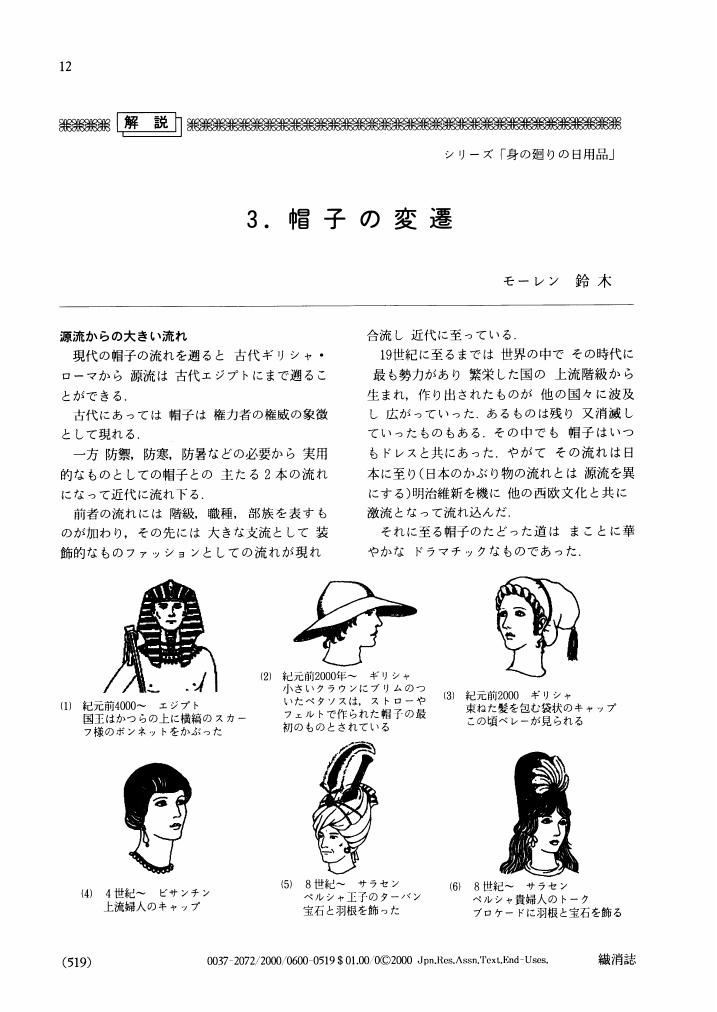

2 0 0 0 OA 3.帽子の変遷

- 著者

- 鈴木 モーレン

- 出版者

- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会

- 雑誌

- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.6, pp.519-528, 2000-06-25 (Released:2010-09-30)

- 参考文献数

- 7

- 著者

- 伊藤 貴之

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能 (ISSN:21882266)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.3, pp.337-343, 2015-05-01 (Released:2020-09-29)

- 被引用文献数

- 1

- 著者

- 武地 一 山田 裕子 杉原 百合子 北 徹

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年医学会

- 雑誌

- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.2, pp.207-216, 2006-03-25 (Released:2011-03-02)

- 参考文献数

- 42

- 被引用文献数

- 5 5

目的: もの忘れ外来通院中のアルツハイマー型痴呆症 (AD) 患者における行動・心理学的症候 (BPSD) として捉えられる周辺症状と中核症状である認知機能障害, および介護負担感との関連を明らかにする. 方法: もの忘れ外来通院中の46組のAD患者・家族介護者を対象とした. BPSDの調査には Cummings らにより開発された Neuropsychiatry Inventory (NPI) を用い, Teri らの研究を参考に下位領域として記憶に関する症候を加えた. 認知機能の評価にはMMSE, word fluency, 時計描画テスト等を, 介護負担感の測定には Zarit 介護負担尺度および抑うつ尺度CES-Dを用いた. 結果: BPSDとして記憶に関する症候, 無為, うつ, 妄想, 興奮, 不安が多く見られ, 特に記憶と無為に関しては幅広い症状が高頻度に見られた. BPSDは介護負担感に強い影響を与えており, 中でも不安, 興奮, 異常行動が介護負担感に強い相関を示すことが明らかとなった. MMSE以外の認知機能得点の低下およびADL低下も Zarit 介護負担尺度と有意な相関を示したが, 多変量解析ではNPIのみが有意に関連していた. 一方, 介護者の抑うつ度は患者の近時記憶低下と関連が深い可能性が示唆された. BPSDと認知機能との関連では妄想, 無為がMMSEの低下と関連すること等, 認知機能の低下とBPSD悪化に関連が示されたが, 質問項目ごとの詳細な検討により記憶, うつに関する症候についてはむしろ認知機能が高い患者に多い項目もあることが示された. 結論: もの忘れ外来通院中のAD患者のBPSDや認知機能障害の詳細な項目まで検討することにより, 介護家族負担感や抑うつとの間や患者要因相互の間に様々な関係があることが明らかになった. このような関係を把握することにより, 効果的な病態評価と援助が行えるものと思われる.

2 0 0 0 OA トランプ時代のアメリカと日本 政権1年・日米同時世論調査から

- 著者

- 政木 みき 吉澤 千和子 河野 啓

- 出版者

- NHK放送文化研究所

- 雑誌

- 放送研究と調査 (ISSN:02880008)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.5, pp.2-25, 2018 (Released:2018-06-20)

世界に衝撃を与えたトランプ政権の発足から2018年1月で1年を迎えた。米国第一主義をスローガンに、国益拡大を最優先するトランプ大統領の政策や言動は、米国社会、そして日米関係に何をもたらすのか。NHKでは就任1年を前に、米国と日本両国民の意識を探る日米同時世論調査を実施した。トランプ大統領に良い印象を持つ人は米国で33%、日本で18%と日米ともに少なく、米国で良い印象を持つ人が多い層は、共和党支持層、白人、地方在住者、中高年に限られる。また、米国ではトランプ大統領によって社会の分断が深まったと考える人が多く、移民の規制強化に関して世論は割れている。一方、経済の現状についての評価は高く、米国第一主義や外国製品に対する関税引き上げなど保護主義的な政策についても支持が不支持を上回る。これに対し、日本では米国第一主義を「良くない」とする人が多数である。現在の日米関係については、日米ともに半数程度が良いと考え、日米同盟についてもお互いを信頼できる同盟国だと思っている人が多い。北朝鮮の核・ミサイル問題を脅威だとする認識は日米で共有していて、日米とも「話し合い」や「経済的圧力」など非軍事的な解決方法を望む人が半数を超える。

2 0 0 0 OA 航空神經症

- 著者

- 田中 肥後太郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本航空宇宙学会

- 雑誌

- 日本航空學會誌 (ISSN:18835422)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.7, pp.975-988, 1935-09-07 (Released:2009-07-09)

- 参考文献数

- 7

Aeroneurosen sind nach täglichen langen Flugen und mehrmalig wiederholten höhen oder häftigen acrobatischen Flügen semichronisch auslosende psycho-neurasthenischee Symptomenkomplexe. Als Hauptsymptomen sind allgemeine Mattigkeit, Schlafsucht und verschiedene neuropsyasthenischen Symptomenkomplexe gegeben. Author teilte nach Schneider's Idee die Symptomenkomplexe in vier Gruppen und klassifizierte die begegneten Fällen in die Gruppen: 1. Neuropsyasthenische Form. 2. Herz-Gefässstörungs Form. 3. Magen-Darmstörungs Form. 4. Gleichgewichtsstörungs Form. Weil verschiedene Flugunfälle durch die Krankheit herforgeruft werden können, sollen die Arzte, die an Flug beteiligen, vorsichtig darauf wachsam sein, um die Unfälle zu vorbeugen.

2 0 0 0 OA 明治期曹洞宗における宗教運動

- 著者

- 深瀬 俊路

- 出版者

- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.2, pp.770-773, 1991-03-20 (Released:2010-03-09)

- 著者

- 梶井 直親

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 日本教育心理学会総会発表論文集 第55回総会発表論文集 (ISSN:21895538)

- 巻号頁・発行日

- pp.179, 2013-07-29 (Released:2017-03-30)

2 0 0 0 OA 夢幻能に描かれた来世 : 修羅道と地獄を中心に(<特集>中世の芸能と文学)

- 著者

- 飯塚 恵理人

- 出版者

- 日本文学協会

- 雑誌

- 日本文学 (ISSN:03869903)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.7, pp.44-52, 2007-07-10 (Released:2017-08-01)

能は「幽玄の風体」で「言葉優しき」ことを最上とし、恐ろしいはずの「修羅道」や「地獄」を恐ろしい感じを持たせないよう工夫した。例えば、「地獄」の記述では肉体的な苦痛の表現を最小限に留めた。また、修羅道は仏教では修羅王の眷属として帝釈天と戦う場所だが、現世での敵同士が戦い続ける場所として描いた。このような「来世」観は仏教書の説くところとは異なるが、「劇」の「方法」として、能に共通する「来世」の描き方となった。

2 0 0 0 OA 電源開発 (株) における風力開発へのとりくみ 郡山布引高原風力発電所建設工事の概要

- 著者

- 三保谷 明

- 出版者

- 一般社団法人 日本風力エネルギー学会

- 雑誌

- 風力エネルギー (ISSN:03876217)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1, pp.22-25, 2007 (Released:2011-01-27)

- 著者

- Shinichi Takenoshita Kyoko Nomura Sachiko Ohde Gautam A. Deshpande Haruka Sakamoto Honami Yoshida Kevin Urayama Seiji Bito Yasushi Ishida Takuro Shimbo Kunihiko Matsui Tsuguya Fukui Osamu Takahashi

- 出版者

- Tohoku University Medical Press

- 雑誌

- The Tohoku Journal of Experimental Medicine (ISSN:00408727)

- 巻号頁・発行日

- vol.239, no.4, pp.325-331, 2016 (Released:2016-08-13)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 2 2

The evidence suggests that mentoring is one of useful teaching methods in academic medicine but it is not clear for which outcome mentoring is effective. In this study, the authors investigated the number of original research articles that the participants had published in peer-reviewed English-language journals (as a first or a corresponding author) within one year prior to investigation and what characteristics of the participants who published at least one paper would be like compared to those who did not. In March 2015, the authors recruit early- and mid-career Japanese physicians (238 men and 240 women; mean age 40.6 years old) in a web survey. In total, 23.9% of physicians had published at least one original research article as a first author, 10.0% had published as a corresponding author, and 23.4% had a research mentor. A multivariate logistic regression model adjusting for variables selected at p < 0.15 in univariable models showed that even after adjusting for their motivation levels for clinical research, physicians with a research mentor [odds ratio (OR) 6.68; 95% confidence interval (CI), 3.74-11.93], physicians who obtained DMSc, roughly equivalent to PhD in the West (OR, 2.17; 95% CI, 1.26-3.72), and physicians who worked at teaching hospitals (OR 6.39; 95% CI, 2.54-16.04) were more likely to publish an original paper in a peer-reviewed journal. Having a research mentor or DMSc is associated with an experience of successfully publishing original papers in peer-reviewed journals for young and mid-career physician-researchers.

2 0 0 0 OA 鮮魚の保存に及ぼす酢洗いの効果

- 著者

- 正井 博之 菅野 幸一 円谷 悦造 柴田 邦彦 蓑田 泰治

- 出版者

- The Japan Society of Home Economics

- 雑誌

- 家政学雑誌 (ISSN:04499069)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.4, pp.167-172, 1982-04-20 (Released:2010-03-10)

- 参考文献数

- 8

酢洗いによる魚の鮮度保持効果を科学的に立証することを目的とし, 魚体を酢洗いした場合のVBN, TMA-N, ヒスタミン, pH, 一般生菌数, 官能検査評点の変化を対照区のそれと比較した.その結果以下の知見が得られた.1) アジを用いた実験より, VBN, TMA-N, 一般生菌数, 官能検査評点の変化からみて, 酢洗いは, 魚の鮮度保持方法としてきわめて有効であることがわかった.2) アジを用いたすべての試験区のうちで, ドレスの酢洗い, 0℃保存区が最も鮮度保持効果が大きかった.3) pHの測定は, アジの腐敗の判定方法として適当ではなかった.4) サバを用いた実験より, 酢洗いはアレルギー様食中毒の原因物質であるヒスタミンの蓄積を著しく抑制することがわかった.これは醸造酢が魚体に付着したヒスタミン生成細菌類の増殖を抑制したためと推定された.

2 0 0 0 OA 千葉県茂原地区に発生したヨウ素中毒蚕について

- 著者

- 今井 暹 鎌田 好二 佐藤 幸子

- 出版者

- The Japanese Society of Sericultural Science

- 雑誌

- 日本蚕糸学雑誌 (ISSN:00372455)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.4, pp.274-280, 1975-08-28 (Released:2010-07-01)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 1

茂原市郊外のヨード工場ならびにモリブデン工場周辺部の養蚕家に出現した異常蚕について研究した結果, つぎの成績を得た。工場群から特定方向の一定距離内の桑園が工場から出る有害物質の被害をうけ, その桑葉を食下した蚕に異常がみられた。この桑葉は50~100ppmという高濃度のヨウ素に汚染され, これを食下した蚕は特異な病状を呈しながら発育を阻害されることを明かにした。したがってこの異常蚕はヨウ素中毒によるものであり, その病状はヨウ素添食蚕と全く一致していた。また中毒死は, 蚕体内にかなり高濃度に留存しているヨウ素にその原因があるように考えられた。