1 0 0 0 OA 軽水炉構造材料の経年劣化 ; 炉内構造材と圧力容器鋼 (<特集>材料劣化機構の電磁解明)

- 著者

- 塚田 隆 海老根 典也

- 出版者

- 日本AEM学会

- 雑誌

- 日本AEM学会誌 (ISSN:09194452)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.2, pp.171-177, 2001-06-10

1 0 0 0 計画都市の立地決定に至る意志及び経過の歴史地理学的再検討

都市の立地決定は、計画都市の場合、大別して二つのタイプに分かれる。一つは近代以前に多いタイプで、立地決定が1人の権力者によって為されるものである。もう一つは近現代に多いタイプで、権力者というよりは為政者の合議によって決定が下される。後者のタイプは、特に時代が新しいものは、立地決定に至る経過が記録に残されていると考えてよいから、それを把握することは容易である。しかし、北海道の諸都市や新大陸の諸都市でも、19世紀以前の計画都市では、立地決定に至る経過の完全な復原は、史料の散逸ではやくも困難になっていることが多い。一方、近代以前の計画都市の選地にあたっては、多くの場合選地主体者たる権力者の意図が記録されることはない(戦略機密なので)から、文献史料による方法で「意図」と「経過」を解くことは不可能と言ってよい。ところが、都市が作られたという事実は地表に、従って地図上に記録されて残り続けてきているから、これを資料として上記設問の解答を引き出すことが可能となる。徳川家康や織田信長の城と城下町の経営の意図、つまり安土や江戸をどうして選んだかという問題は、上記の歴史地理学的手法による研究で解答を得ることができた。例えば、江戸を徳川家康が選んで自らの権力の基盤都市として作ったのは、不確かな通説とは異なり、富士が見えるという意外な側面の事実を「不死身」と読みかえて、自身の納得できる理由[選地理由]としたと説明する方が明快であることを、研究代表者は明らかにした。その他、各研究分担者によって日本古代地方官衙、同近代の計画都市、前近代アジア都市、アメリカ・ワシントン、カナダ諸都市など具体的に取り上げて選地理由と経過を明快に説明する結果を得た。詳細は、報告書(冊子)に論述された通りである。

1 0 0 0 マイクロ構造物と異方性材料のための,接合強度信頼性評価法の構築

本研究では,まず,マイクロ構造物の接合強度評価パラメータを解析する数値解析手法の開発を行うことを目的とした.このために,前年度までに3次元異方性異種材界面き裂の応力拡大係数を解析する手法を開発していたが,これにグラフィック・ユーザー・インターフェースを整備して,一般ユーザーが'使用しやすいソフトウエアを完成させた.また,当該年度には,熱応力下の異方性異種材接合角部の応力拡大係数を解析する手法を完成させた.これにより,界面き裂のみでなく,さまざまな角度をもって接合した接合角部の特異性応力場の評価が可能となった.これまで,このような熱応力下の異方性異種材界面角部の応力拡大係数を解析する手法は無く,本手法はマイクロ構造物のみに限らず,あらゆる異種材接合角部の定量的な強度評価に道を開くものである.次の目的は,デジタル相関法を用いた々イクロ接合部のひずみ分布の直接測定手法の開発である.これについては,レーザー顕微鏡画像に対するレーザー走査時の位置ずれに起因する画像誤差を,異なる方向に走査した2枚の画像を使って補正する手法を開発し,デジタル画像相関法によるひずみ測定の精度を向上させた.さらにこの計測手法を用いて,部品内蔵基板中のひずみ分布を計測することにも成功した.以上の成果によって,マイクロ構造物中の破壊現象について,数値計算手法による解析結果を実測によって確認することが可能となったことから,強度評価の信頼性を高めることが期待できる.また,数値計算手法では解析が難しい,複雑な内部構造をもったマイクロ構造物内のひずみ分布や,構成部材の材料定数などを実測によって調べることが可能となった.

1 0 0 0 アモルファス金属中を高速で伝播するき裂の原子構造論的研究

原子レベル構造の動的変化の詳細を追跡できる分子動力学法を用いて、コンピュータ上で創製した長距離規則構造を持たないアモルファスにき裂を導入し、モードI型のき裂伝播の大規模シミュレーションを実施した.つぎの2つの解析モデル:(I)板厚方向に周期構造を仮定したモデルA(約109万原子),(II)厚さ方向に自由面を持つ薄膜状のモデルB(厚さ〜50nm,約224万原子)を対象として,き裂進展量とき裂先端開口変位,応力とひずみの分布,原子数密度の分布,動径分布関数などを評価することによりき裂進展のメカニズムに検討を加えた.(1)き裂先端の強変形域は、せん断帯と前縁部の等方引張り応力の高い部分よりなる。a)せん断帯内では、10^4(〜20原子(〜5nm)立方)原子集合程度の領域で、短い時間内に引張り方向に対して約±45゜方向を主軸とする局在化した単純せん断変形が頻繁に発生/消滅を繰り返し、巨視的なせん断帯が形成されていく。b)き裂前縁部では、顕著な密度低下を生じ、それが局所的な強度低下を引き起こす。(2)モデルAでは、き裂は先端の軟化域の原子流動により鈍化するのみで、ほとんど進展しない。き裂先端は高温(800K以上)となるが、再結晶することはない。全プロセスゾーンを通じて初期のアモルファス構造はほぼ保たれる。(3)モデルBのき裂伝播シミュレーションでは、き裂前縁は一旦V字形に尖った後、先端部にボイドを発生,その成長と共にき裂と合体して急激なき裂成長を引き起こすという変形サイクルを繰り返す.変形域はき裂の先端のごく狭い領域に限られる.

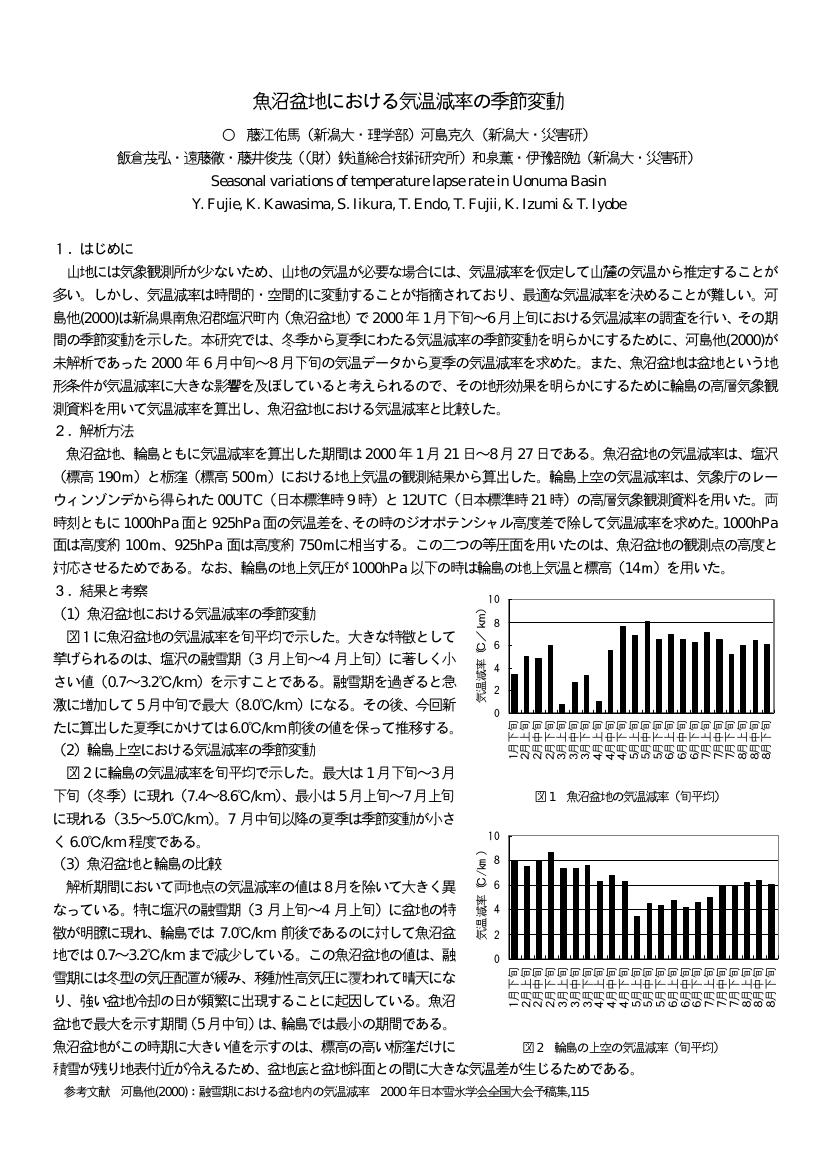

1 0 0 0 OA 魚沼盆地における気温減率の季節変動

- 著者

- 藤江 佑馬 河島 克久 飯倉 茂弘 遠藤 徹 藤井 俊茂 和泉 薫 伊豫部 勉

- 出版者

- 公益社団法人 日本雪氷学会

- 雑誌

- 日本雪氷学会全国大会講演予稿集 2004年度日本雪氷学会全国大会 (ISSN:09197346)

- 巻号頁・発行日

- pp.160, 2004 (Released:2004-09-28)

- 著者

- Xiaoyan Sun Xiaobing Fu Weidong Han Yali Zhao Huiling Liu Zhiyong Sheng

- 出版者

- The Pharmaceutical Society of Japan

- 雑誌

- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.7, pp.1037-1045, 2011-07-01 (Released:2011-07-01)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 18 28

Reprogramming differentiated cells toward stem cells may have long-term applications in stem-cell research and regenerative medicine. Here we report on the dedifferentiation of human epidermal keratinocytes into their precursor cells in vitro with basic fibroblast growth factor (bFGF) but not external gene intervention. After incubation of human terminally differentiating keratinocytes, some of the surviving keratinocytes reverted from a differentiated to a dedifferentiated state, as evidenced by re-expression of biological markers of native keratinocyte stem cells (nKSCs), including β1-integrin, CK19 and CK14. Moreover, these dedifferentiation-derived KSCs (dKSCs) showed an ability for high colony formation correlated with cell cycle analysis showing a marked accumulation in S phases, acquired a similar regional distribution of both α6-integrin and CD71 expression at the ultrastructural level, and had a increased proliferative capacity by releasing telomerase from nucleolar sites to nucleoplasmic distribution. However, on comparing dKSCs with nKSCs, 2 points seem noteworthy: (1) the proportion of transit amplifying cells in dKSCs treated with bFGF is much higher than that in nKSCs and (2) regional differences exist in the subcellular localization of telomerase in nKSCs and dKSCs. Most nKSCs showed a prominent nucleolar concentration of human telomerase reverse transcriptase expression, whereas most dKSCs showed a more diffuse intranuclear distribution of telomerase or even signal depletion at nucleoli relative to the general nucleoplasm. These results indicate that bFGF could induce the terminally differentiating epidermal keratinocytes to convert into their precursor cells, which offers a new approach for generating residual healthy stem cells for wound repair and regeneration.

1 0 0 0 OA 多能性幹細胞から誘導した樹状細胞によるがん免疫療法

- 著者

- 福島 聡 尹 浩信 西村 泰治 千住 覚

- 出版者

- 日本臨床免疫学会

- 雑誌

- 日本臨床免疫学会会誌 (ISSN:09114300)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.3, pp.113-120, 2011 (Released:2011-06-30)

- 参考文献数

- 14

iPS細胞作製法の開発により,任意個体の体細胞から多能性幹細胞を作製することが可能となった.iPS細胞は各種の再生医療のための細胞ソースとしてのみならず,細胞治療に用いる樹状細胞(DC)を作製するための材料としても有用であると考えられる.多能性幹細胞は,無限増殖能を有し,遺伝子導入も容易であり,より強力な効果を有するDCを無限にin vitroで作成し治療に用いることができるようになる可能性を秘めている.これまでに行われてきた多能性幹細胞由来DCを用いたがん免疫療法の研究を概説し,今後の展望を述べる.

- 著者

- 谷本 潤 萩島 理 諫山 由紀子 岩井 雄志

- 出版者

- 社団法人空気調和・衛生工学会

- 雑誌

- 空気調和・衛生工学会論文集 (ISSN:0385275X)

- 巻号頁・発行日

- no.161, pp.35-39, 2010-08-05

- 参考文献数

- 5

空調発停行為を含む生活行為のばらつきを考慮したユーティリティデマンドを高時間分解能で予測するTotal Utility Demand Prediction System(TUD-PS)を適用して,集合住宅1住戸における冷暖房の期間負荷および最大負荷の基本特性,居住者の暑さ寒さ恕限度の影響等を検討した.

1 0 0 0 金ナノロッド-DNA複合体による近赤外色素の蛍光増強と機構解明

近年, バイオイメージングや光線力学療法の観点から, 近赤外蛍光が注目されてきている. しかしながら, 近赤外蛍光色素の蛍光量子収率は一般的に非常に低い. これはπ共役系を拡げるために分子構造が複雑であることや, エネルギーギャップが小さくなると蛍光放射速度定数は小さくなるという本質的な問題に起因する. 本研究では, 光-分子強結合場における近赤外蛍光の増強を試み, 増強に及ぼす因子・機構解明を目的とした. 光一分子強結合場として金ナノロッドとDNAとのナノ複合体を利用し, その光学特性について検討した. 本研究の開始段階で, 金ナノロッドの周囲に存在する界面活性剤の影響が大きいことが明らかとなった. この影響を取り除くために, 以下のような光一分子強結合場の構築を行った.第一に, 交互積層法を用いて, 金ナノロッド表面への修飾を行い, ナノ構造制御した. 界面活性剤で被覆されている金ナノロッドヘカチオン性高分子とアニオン性高分子を交互に積層させ, 最表面ヘアミンと反応できる近赤外蛍光標識試薬(ICG-Sulfb-OSu)を修飾した. この系において最大16倍, 平均1.7倍程度の増強が確認された. しかしながら, 粒子間の凝集などの影響により定量的な検討を行うことは困難であった.次に, 金ナノロッドを高度な構造規則性を有する天然高分子であるDNAに分散させた高分子積層薄膜による反応場の創成をおこなった. DNAを薄膜媒体として金ナノロッドを分散した薄膜を作成したところ, 金ナノロッドの分散濃度の増加にともない, 元の長軸由来のバンドより長波長側に新たな吸収が観測された. この吸収はPVAを媒体とした場合には観測されなかった. これはDNAによって配列制御されたロッド間でのプラズモン結合を示唆する. この薄膜を用いて近赤外蛍光の増強を試みたところ, 強度は約3倍増加した.

鋼材は高強度になるほど水素感受性が強くなり遅れ破壊が起こりやすくなる. 近年, 巨大ひずみを付加し結晶粒を微細化することにより, 材料を高強度化する方法が注目されている. これらの材料では, 材料中に大量の格子欠陥(粒界, 転位)が含まれるため水素の拡散速度が遅くなり, き裂先端部等の静水応力集中部への水素の集積が遅れることが考えられる. また, 本手法で製造された材料には, 従来の材料と比べて高エネルギーの粒界が多く含まれることが分かっており, 材料に含まれる粒界特性の違いによる影響が現れることも考えられる. したがって, これまでの材料とは異なる耐水素特性が現れる可能性がある. 本年度は, 原子モデルにより理想的な粒界を取り扱い, 水素トラップ量に与える粒界特性の影響に関する解析を行った.粒界を含むα-Feでは, 粒界特性(粒界エネルギー, フリーボリューム)と水素トラップ量は対応関係にあることがわかった. すなわち, 粒界エネルギーが低い粒界は, 隙き間が少なく水素トラップ量も少ない. 逆に, 粒界エネルギーが高い粒界は, 隙き間が多く水素トラップ量も多い. つまり, 巨大ひずみを加えて作成した微細粒材料は高エネルギー粒界を多く含むため, 水素吸蔵量が多くなる. 粒界への水素トラップ量を減らすためには, 水素との親和性が低く粒界フリーボリュームを減らす元素の添加が有効と考えられる. また, 水素環境下では, 温度が高く圧力が低いとトラップされる水素原子が少なく, 温度が低く圧力が高いと水素原子は多くトラップされること, トラップされる水素原子の数は, 水素ガス圧力より温度の影響を受けやすいことがわかった.

1 0 0 0 音の可視化技術

- 著者

- 尾本 章 中原 雅考 高島 和博

- 出版者

- 一般社団法人映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会誌 : 映像情報メディア (ISSN:13426907)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.4, pp.453-458, 2011-04-01

- 被引用文献数

- 1

本来見ることのできない音を可視化する手法に関して,これまで行われてきた技術とあわせて,新しい取組みについて紹介した.例として,マイクアレイによる指向性制御および音響ホログラフィを用いた音源探査,またインパルス応答から算出した音響インテンシティとパノラマ写真を組合せた反射音の可視化手法に関して実測例をもとに解説している.

- 著者

- 杉岡 弘朗 蟻川 洋祐 松岡 弘幸 高橋 達 斉藤 雅也 宿谷 昌則

- 出版者

- 一般社団法人日本建築学会

- 雑誌

- 学術講演梗概集. D-2, 環境工学II, 熱, 湿気, 温熱感, 自然エネルギー, 気流・換気・排煙, 数値流体, 空気清浄, 暖冷房・空調, 熱源設備, 設備応用 (ISSN:1341450X)

- 巻号頁・発行日

- vol.1999, pp.457-458, 1999-07-30

1 0 0 0 暑さ, 寒さから体を守る皮膚

- 著者

- 上田 由紀子

- 出版者

- 文光堂

- 雑誌

- 臨床スポーツ医学 = The journal of clinical sports medicine (ISSN:02893339)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.3, pp.327-331, 2003-03-01

1 0 0 0 28a-C-5 フラクタル構造による超撥水表面

- 著者

- 恩田 智彦 四分一 敬 佐藤 直紀 辻井 薫

- 出版者

- 一般社団法人日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会講演概要集. 年会

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.3, 1995-03-16

1 0 0 0 OA 軽量鉄骨系プレハブ住宅の居住性について : I 名古屋市の場合

- 著者

- 大野 庸子

- 出版者

- 名古屋女子大学

- 雑誌

- 名古屋女子大学紀要 (ISSN:02867397)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, pp.147-153, 1973-03-15

名古屋市内の民間建設による,持家1戸建の鉄骨系プレハブ住宅について,実態調査を行ない居住性について分析を試み次の結果を得た.1)居住者は30才〜40才代の4人家族の勤労者世帯が多く,取得の時期はS40年以降に集中し,完工までに約5ケ月を要した.2)住宅規模に関しては,1住宅当りの平均敷地面積206.6m^2,延べ床面積73.9m^2,1人当りの平均畳数7畳,室数1.1室となる.延べ面積,畳数,室数共に家族人数が増加するにつれ,これらも増加するが1人当りに換算すると,逆に減少する.このことは家族人数が少ない程,住生活空間に余裕があることを示す.又,延べ面積の増加分は,居室空間と共有空間にそれぞれ,2/3と1/3の割合で配分されていることがわかる.3)台所はDKタイプの6畳が圧倒的頻度を示し,このことから食寝空間の分離が,大多数の家庭で実現していることが,うかがえる.4)便所は水洗式で腰掛式便器が1/4あり,使い悪さの点では和風より優位に立つ.5)押入は各室にほぼ一個所あり,物置も3〜4畳のものを過半数が設置している.ペンキ塗替えが良好な状態のもの約6割.6)室内環境では,暑さに対する不満が最も多く,次に音響があってうるさいことを上げているが,反面乾燥していでよい等の声もある.7)居住者のプレハブ住宅への志向性はまだ低い.終りにあたって,調査に御協力いただいた学生諸姉に深く感謝致します.

1 0 0 0 マイナー成分分析を用いたパンの画像識別

- 著者

- 森本 雅和 三好 卓也 藤井 健作

- 出版者

- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers

- 雑誌

- 電子情報通信学会論文誌 A (ISSN:09135707)

- 巻号頁・発行日

- vol.J94-A, no.7, pp.548-551, 2011-07-01

本論文ではマイナー成分分析を用いてパンの種類を画像から自動識別する手法を提案する.パンは製造工程において発酵や焼成を含むため,個体差が発生しやすい.また,店舗レジへの導入を考えた場合,環境光変化に頑健であることが求められる.本研究では学習用パン画像から様々な特徴を抽出し,主成分分析をもとに特徴の選択を行う.このとき,パンの個体差や環境光変化が固有値の大きな主成分として現れることを考慮し,より分散の小さいマイナーな成分のみを用いて識別を行うことで,通常の部分空間法よりも識別率を改善できることを示す.

- 著者

- 佃 洸摂 中村 聡史 山本 岳洋 田中 克己

- 出版者

- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers

- 雑誌

- 電子情報通信学会論文誌 A (ISSN:09135707)

- 巻号頁・発行日

- vol.J94-A, no.7, pp.476-487, 2011-07-01

本論文では,あるレシピに対して,追加・削除可能な食材を発見し推薦する手法を提案する.Web上にある料理レシピを閲覧しているときに,レシピに対して食材をあと一つ追加または削除したいということはよくあるが,従来のシステムではこうした食材の発見は困難である.本研究では料理レシピの構造を分析することで,追加・削除可能な食材を推薦するシステムについて述べる.例えばこれにより,ある料理レシピに対して食材を追加・削除することで,典型的なレシピに近づけたり,一風変わったレシピに近づけたりすることが可能となる.また,検証実験により,システムによるレシピの構造分析の評価や,システムが推薦する追加・削除食材の妥当性の評価を行った.また,追加・削除食材に基づいたレシピ探索を実現するシステムの実装,実装システムを用いたユーザヒアリングにより得られた提案する検索方式の利点・問題点を述べる.

- 著者

- 岡西 哲夫 山本 留七 三沢 みち子 糸永 明美 小島 泉

- 出版者

- 公益社団法人日本理学療法士協会

- 雑誌

- 臨床理学療法 : 社団法人日本理学療法士協会機関紙 (ISSN:02870827)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.3, pp.137-138, 1982-12-15