2 0 0 0 OA 茶人木津宗詮と数奇屋大工笛吹嘉一郎による茶室の研究

- 著者

- 日向 進 矢ケ崎 善太郎 松本 康隆

- 出版者

- 一般財団法人 住総研

- 雑誌

- 住宅総合研究財団研究年報 (ISSN:09161864)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, pp.239-250, 2004 (Released:2018-05-01)

本研究は西洋建築技術が流入しはじめた近代という時代,その対極に位置したと思われる茶室建築をつくり続けた木津宗詮と笛吹嘉一郎の建築活動を考察したものである。二人は自らも新しい技術を体得しながら近世とは趣きの異なる茶室を造っていた。また,二人の作風には違いが見られたが,それは時期的な違いからきたものであると理解することができた。二人の建築活動は,近世から続く茶道という文化を近代の新しい社会において活かし続けていく,一つの流れによって捉えることができた。

2 0 0 0 OA 震災・原発報道における新聞報道の在り方(<特集>メディアとジャーナリズムの未来)

- 著者

- 井上 能行

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.1, pp.21-26, 2015-01-01 (Released:2017-04-13)

東日本大震災から4年近くが経つ。岩手,宮城の津波被災地では復興が進む一方,福島第一原発事故を抱える福島県では未だに12万人を超える人が避難を余儀なくされている。福島県内では政治不信,科学者不信に加えて,マスコミへの不信感も強い。不信の理由は,福島県の現状が伝わっていない,というものだ。象徴的な出来事がマンガ「美味しんぼ」騒動だ。作者の意図はどうであれ,マスコミが大騒ぎし,残ったのは風評被害だけだった。マスコミが伝えていることと,住民が伝えてほしいと考えることのギャップはどこから生まれるのか。解消法はないのか。福島市に住んでいる記者の視点から考察する。

2 0 0 0 OA 高い制度的利用価値の認知は理科における「主体的・対話的で深い学び」に貢献しうるか

- 著者

- 原田 勇希 三浦 雅美 鈴木 誠

- 出版者

- 一般社団法人 日本科学教育学会

- 雑誌

- 科学教育研究 (ISSN:03864553)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.3, pp.164-176, 2018 (Released:2018-10-27)

- 参考文献数

- 33

- 被引用文献数

- 1

The aim of this research was to examine the influence of perception of utility value for entrance examination on “proactive, interactive and deep learning”. The results show that the teacher evaluated children with high perception of utility value for entrance examination as “proactive, interactive and deep” learners even if adjusted for the effect of interest value and utility value for practice. As indicated by the result of research 2, critical thinking mediated the effect of utility value perception for entrance examination on “proactive, interactive and deep learning” as evaluated by teachers. On the other hand, it was shown that high perception of utility value for entrance examination also promotes class participation behaviors due to a concern about being evaluated by teachers. Based on the above results, it was concluded that high perception of utility value for entrance examination can promote “proactive, interactive and deep learning” in science classes, and the large size of this variable should not be denied as a motivating factor for science learning.

2 0 0 0 OA リハビリテーションロボットと計算論的ニューロリハビリテーション

- 著者

- 井澤 淳

- 出版者

- 一般社団法人 日本ロボット学会

- 雑誌

- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.7, pp.518-524, 2017 (Released:2017-10-01)

- 参考文献数

- 48

2 0 0 0 OA マンションを扱った地理学的研究の動向と課題

- 著者

- 久保 倫子

- 出版者

- 地理空間学会

- 雑誌

- 地理空間 (ISSN:18829872)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.1, pp.43-56, 2010 (Released:2018-04-12)

本研究は,日本においてマンションを扱った地理学的研究を供給,需要の両面から分析・検討し,1990 年代後半以降に日本の居住地構造が変容してきたことに関して,マンション研究をもとに議論することを目的とした。地理学においてマンションを扱った研究は,高層集合住宅の立地にともなう都心周辺部の土地利用変化,住民構成や人口動態の変容,マンション供給者の戦略などの視点で行われた。また,マンション居住者の特性や人口移動に関する研究,居住地選択や世帯特性による居住選好の違いや,マンション居住者の居住地選択に関する意思決定過程を扱った研究も行われた。一方,1990 年代以降のマンション供給増加によって,都市中心部が居住空間として再評価を受けるようになり,都市の居住地構造が変容してきた。マンション需要者の住宅ニーズの変化に対するマンション供給の変化,全国や都市圏レベルでのマンション供給動向,世帯構成による居住選好の差異や郊外第二世代の住宅取得行動に対する研究が今後必要であろう。マンション居住者の現住地選択過程についても,都市の規模や供給時期に応じた多様な研究が待たれる。

2 0 0 0 OA 父親になる意識の形成過程

- 著者

- 小野寺 敦子 青木 紀久代 小山 真弓

- 出版者

- 一般社団法人 日本発達心理学会

- 雑誌

- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.2, pp.121-130, 1998-07-30 (Released:2017-07-20)

- 被引用文献数

- 4

はじめて父親になる男性がどのような心理的過程を経て父親になっていくのか, そして親になる以前からいだいていた「親になる意識」は, 実際, 父親になってからのわが子に対する養育態度とどのように関連しているのかを中心に検討を行った。まず, 父親になる夫に特徴的だったのは, 一家を支えて行くのは自分であるという責任感と自分はよい父親になれるという自信の強さであった。そして父親になる意識として「制約感」「人間的成長・分身感」「生まれてくる子どもの心配・不安」「父親になる実感・心の準備」「父親になる喜び」「父親になる自信」の6因子が明らかになった。親和性と自律性が共に高い男性は, 親になる意識のこれらの側面の内, 「父親になる実感・心の準備」「父親になる自信」が高いが「制約感」が低く, 父親になることに肯定的な傾向がみられた。また, これらの「親になる意識」が実際に父親になってからの養育態度にどのように関違しているかを検討した。その結果, 「制約感」が高かった男性は, 親になってから子どもと一緒に遊ぶのが苦手である, 子どもの気持ちをうまく理解できないと感じており, 父親としての自信も低い傾向がみられた。さらにこれらの男性は, 自分の感情の変化や自己に対する関心が高い傾向が明らかになった。

2 0 0 0 OA 無症候性脳梗塞とvascular depression

- 著者

- 藤川 徳美

- 出版者

- 一般社団法人 日本脳卒中学会

- 雑誌

- 脳卒中 (ISSN:09120726)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.4, pp.670-674, 2004-12-25 (Released:2009-06-05)

- 参考文献数

- 10

1997年にAlexopoulosとKrishnanは脳血管障害に伴ううつ病(depression)を脳血管性うつ病(vascular depression;VD)と呼ぶことを提唱した.VDは脳血管障害が臨床所見(脳卒中発作の既往,局所神経徴候)もしくは検査所見(CT,MRI)にて認められるものを示し,1)脳卒中後にdepressionを生じる脳卒中後うつ病(post-stroke depression;PSD)と,2)うつ病患者においてMRIにて脳梗塞が発見されるMRI-definedVDに分類される.PSDは局所神経症状などの臨床所見とCTなどの検査所見の両方で脳梗塞の存在が確認される.MRI-definedVDは,MRIにて脳梗塞が発見されるが臨床所見では脳梗塞の存在が確認できない(脳卒中発作の既往がなく,局所神経徴候も存在しない)ものを指し,潜在性脳梗塞(silent cerebral infarction;SCI)を伴ううつ病と同じものである.感情や意欲に関連する神経回路の一部に脳梗塞が生じ,その脳梗塞病変がある閾値を超えて集積するとVDが発症するものと考えられる.VDにおいては脳梗塞病変の集積による器質的因子の関与が遺伝負因の関与や社会心理学的因子の関与より大きいものと考えられている.

2 0 0 0 OA 虚言行動に及ぼす個人特性の効果(<特集>『対人影響過程における自己』)

- 著者

- 古屋 健

- 出版者

- 日本社会心理学会

- 雑誌

- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.3, pp.165-174, 1991-03-20 (Released:2016-11-30)

- 被引用文献数

- 2

Lies are considered one of the most important impression management strategies. This study tested the hypothesis that the greater one's skills in, and concern for, impression manegement are, the more likely one is to lie. Ninety-six university students were asked to rate their willingness to lie in 20 lying episodes in which each depicted a person lying in a specific situation. Skills in and concern for impression management were measured by the Machiavellianism scale, self-monitoring scale, revised self-monitoring scale, concerns for appropriateness scale, and social skills scale. The lying episodes were divided into 6 clusters by a oblique component cluster analysis. The relations between the 6 cluster scores and the scale scores were examined by multiple regression analyses. Results showed that cluster scores had significant correlations with one or some of scale scores in 4 clusters. For instance, Machiavellianism scale scores were positively related to the clusters scores in 2 clusters that comprised situations where lying led to personal benefits.

2 0 0 0 OA 思春期の難聴者が抱える問題に関するアンケート調査

- 著者

- 片岡 祐子 菅谷 明子 中川 敦子 問田 直美 前田 幸英 假谷 伸 西﨑 和則

- 出版者

- 一般社団法人 日本聴覚医学会

- 雑誌

- AUDIOLOGY JAPAN (ISSN:03038106)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.5, pp.386, 2019-10-30 (Released:2019-11-28)

2 0 0 0 OA 組織内リーダーシップと省察的実践

- 著者

- 小西 竜太

- 出版者

- 一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会

- 雑誌

- 日本プライマリ・ケア連合学会誌 (ISSN:21852928)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.1, pp.54-57, 2014 (Released:2014-03-28)

- 参考文献数

- 7

医療組織内でのリーダーシップ, マネジメントを発揮する際に, 省察的プロセスは個人のみならず, 組織の目標達成や成長についても非常に重要なプロセスである. 組織の目標や活動を個人レベルに落とし込み, 成果を定期的に振り返って目標達成を促すようなマネジメント手法として「目標によるマネジメント」がある. また新しい知識や技術を取り入れて組織で実践する際の知識経営として「ナレッジ・マネジメント」も挙げられる. いずれも個人の振り返りや内省のプロセスを必要としている. リーダーは省察的プロセスを個人, 組織全体, そしてリーダー自身に対しても, 戦略的に仕組むことで, 組織マネジメントを確立させ, 組織と個人の成長を促すことができる. 省察的実践は, 組織のリーダーにとって必要な要素の一つと言える.

2 0 0 0 OA 「北彩都あさひかわ」におけるランドスケーププランニング

- 著者

- 下田 明宏

- 出版者

- 公益社団法人 日本造園学会

- 雑誌

- ランドスケープ研究 (ISSN:13408984)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.3, pp.215-219, 2001-01-29 (Released:2011-07-19)

- 参考文献数

- 3

2 0 0 0 OA 奈良盆地の3次元速度構造モデルの構築と検証

- 著者

- 関口 春子 浅野 公之 岩田 知孝

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.125, no.10, pp.715-730, 2019-10-15 (Released:2020-01-10)

- 参考文献数

- 48

将来の地震の地震動予測をより高精度にするため,既往の知見と既往の物理探査・地震観測データを融合して奈良盆地の堆積層の3次元速度構造モデルを構築した.奈良盆地は,大都市圏に比べ地下構造の探査情報が少ないが,盆地を埋積する堆積層には大阪盆地のそれと共通性があると考えられるため,大阪盆地の3次元速度構造のモデル化で培われた知見や技術を利用して奈良盆地の3次元モデルを構築した.重力異常から推定された基盤岩深度と盆地中央部のボーリングで得られた大阪層群の海成粘土等の情報を組み合わせて3次元の堆積年代構造のモデルを作り,これを経験式で地震波速度と密度に変換した.奈良盆地にはPS検層による直接的な速度構造情報は無いが,微動観測からの情報を用いることにより,地震動応答の面でもモデルの拘束や検証を行った.また,実小地震の波形モデリングと強震観測記録の比較から,地震動再現能力を確認した.

2 0 0 0 OA ゲーム要素を取り入れた授業デザイン枠組の開発と実践(教育実践研究論文)

- 著者

- 藤本 徹

- 出版者

- 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.4, pp.351-361, 2015-03-20 (Released:2016-08-11)

- 被引用文献数

- 6

近年,ゲームを取り入れた教育方法への関心は世界的に高まっており,教材としてゲームを利用するだけでなく,授業や学校カリキュラムなどの学習活動全般においてゲーム要素を取り入れた「教育のゲーミフィケーション」とも言える取り組みが見られるようになった.本研究では,大学の授業科目のデザインにゲーム要素を取り入れた「クエスト授業」の教育実践に3年間取り組んだ.実践結果から,課題への取り組みが活発になり,受講者が学習活動に参加する楽しさややる気の高まり,従来の授業とは異なる経験を認識していたことが確認された.

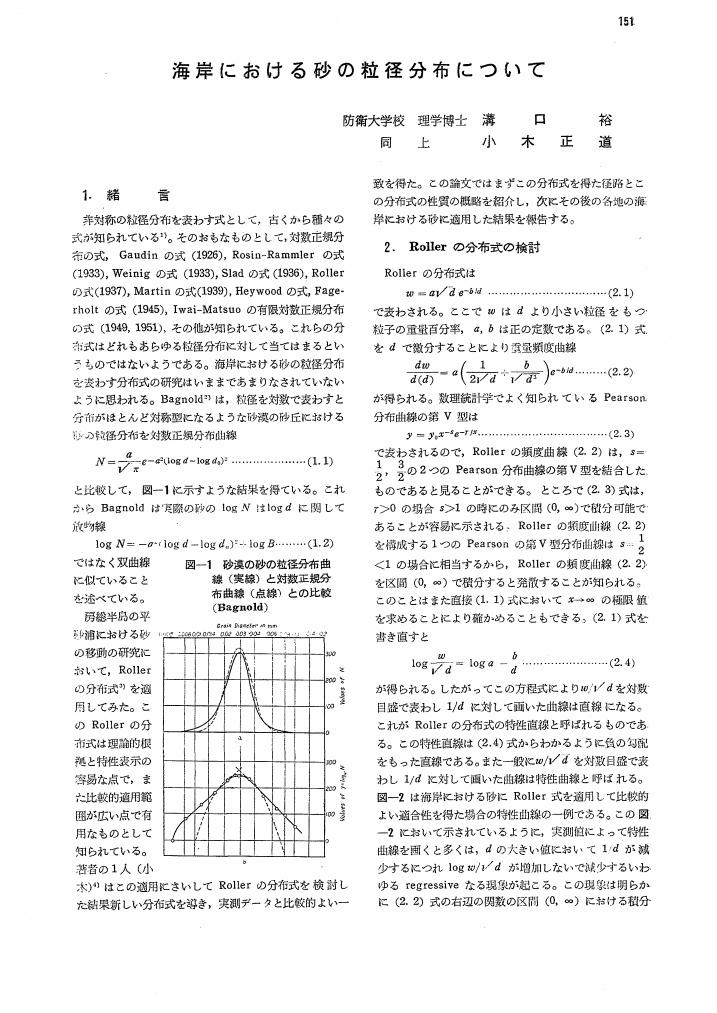

2 0 0 0 OA 海岸における砂の粒径分布について

- 著者

- 溝口 裕 小木 正道

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 海岸工学講演会講演集 (ISSN:04194918)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.151-155, 1961-09-10 (Released:2010-06-04)

- 参考文献数

- 5

2 0 0 0 OA 脳内胆汁酸の由来と機能

- 著者

- 眞野 成康 後藤 貴章 阿部 幸平

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床化学会

- 雑誌

- 臨床化学 (ISSN:03705633)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.3, pp.189-196, 2007-07-31 (Released:2012-11-27)

- 参考文献数

- 24

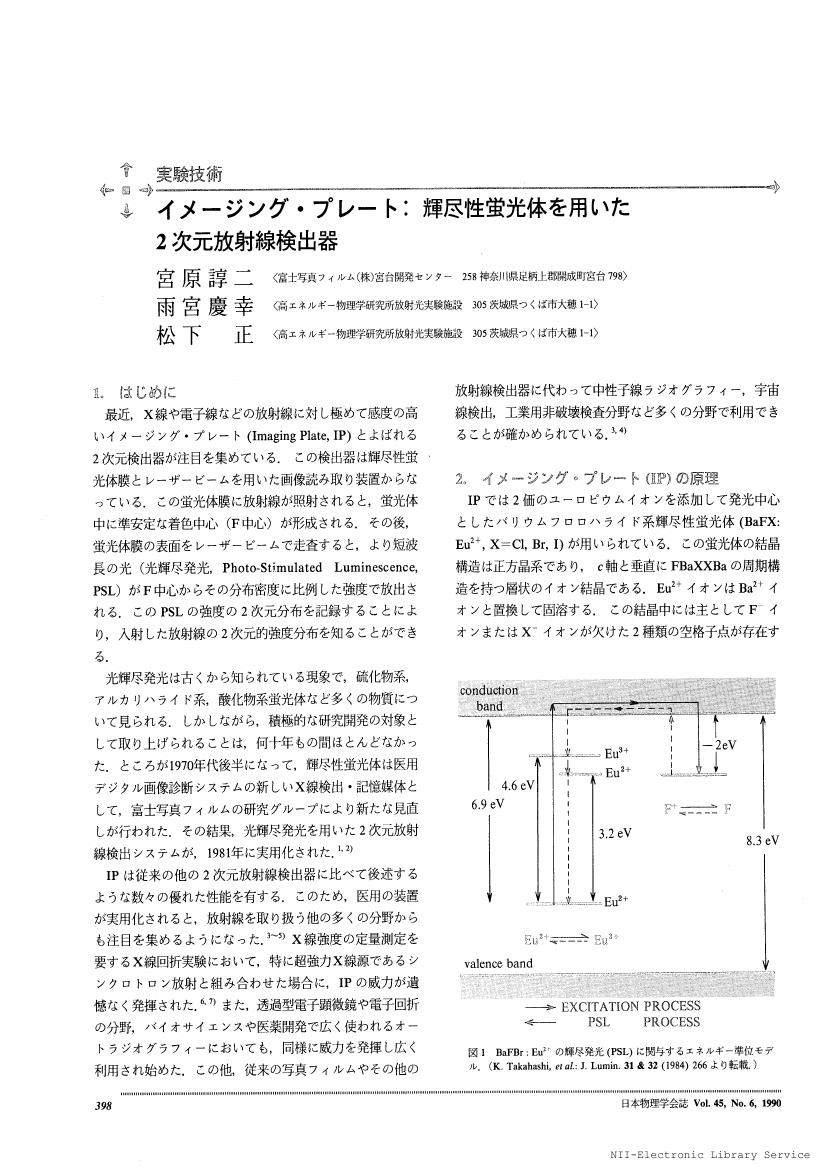

2 0 0 0 OA イメージング・プレート : 輝尽性蛍光体を用いた2次元放射線検出器

- 著者

- 宮原 諄二 雨宮 慶幸 松下 正

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.6, pp.398-404, 1990-06-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 35

- 被引用文献数

- 2

2 0 0 0 OA 内耳奇形の画像診断

- 著者

- 内藤 泰

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.118, no.8, pp.1080-1081, 2015-08-20 (Released:2015-09-04)

- 参考文献数

- 6

2 0 0 0 OA アルカリシリカ反応により劣化したコンクリート構造物の鉄筋破断の特徴

- 著者

- 鳥居 和之

- 出版者

- 公益社団法人 腐食防食学会

- 雑誌

- Zairyo-to-Kankyo (ISSN:09170480)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.4, pp.117-120, 2010-04-15 (Released:2010-10-01)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 3 2

コンクリートのASR膨張によるコンクリート構造物の鉄筋破断の事例が40ほど報告されている.鉄筋破断が発生したコンクリート構造物のリハビリィテーションに関連して,土木技術者は鉄筋破断が発生した構造物の調査診断や維持管理に重大な関心を払ってきている.著者は石川県能登有料道路のASR劣化橋脚の補強工事に長年携わってきた.本稿は鉄筋破断が発生したASR劣化橋脚の実態とその対策の適用例について紹介するものである.

- 著者

- 今井 雅子 高橋 礼恵 戸田 智美 三沢 岳志 源栄 克則

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.1, pp.34-40, 2020-01-01 (Released:2020-01-01)

本研究では,投資ファンドとして先端技術を持つ投資先を選定するという設定のもと,社会課題を解決するための先端技術の中から,技術革新や市場拡大が期待される家庭用サービスロボットに着目し,技術動向分析および技術動向予測を行った。これらの情報と研究メンバーの想像する将来の生活から,ニーズはあるが,現在製品が普及していない家庭用調理ロボットを2030年製品化のターゲットとして選択した。この家庭用調理ロボットについて,理想とする将来像と現状の技術とのギャップから,把持技術,安全技術,味のデジタル化技術をキー技術として特定し,これらの技術において先端技術をもつベンチャーを探索し,最終的に2社を投資先として選定した。

2 0 0 0 OA 高度運転支援システムに向けたドライバモデル構築に関する研究

- 著者

- 景山 一郎 栗谷川 幸代 山内 ゆかり 石橋 基範 鳥居塚 崇 山田 多恵子 青木 和夫 時田 学

- 出版者

- 公益社団法人 自動車技術会

- 雑誌

- 自動車技術会論文集 (ISSN:02878321)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.2, pp.431-437, 2017 (Released:2018-05-15)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 1

高度運転支援に用いるためにドライバの運転動作を表現するドライバモデル構築を行う.前報では主にフィードフォワード項を用いたドライバ行動の検討を行ったが,本報では,主にフィードバック項を用いたドライバ評価の可能性について検討を行う.フィードバック項は主に前方注視三次予測モデルを用い,実路におけるドライバの運転動作解析を行う.