1 0 0 0 運動群とそのリー代数に基づく運動解析

- 著者

- 杉本 浩一

- 出版者

- 一般社団法人日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学会論文集. C編 (ISSN:03875024)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.646, pp.1927-1934, 2000-06-25

- 被引用文献数

- 1

For the purpose of establishing the mathematical beckground of a kinematic analysis of a multiple body system, the Lie aglebra of a motion group has been studied, and the algebraic experessions for kinematic analysis which is applicable any motion group is determined. Firstly it is shown that the equations for determining relative velocities and accelerations among rigid bodies can be expressed by the Lie algebra of addition and commutator product representing a Lie algebra of a motion group. Next, it is also clarified that the velocity and the acceleration of the point on a rigid body in a motion can be computed by multiplying an function of elements of the Lie algebra to the vector indicating the point from the left side. There exist eight groups of the rigid body motion, and the characteristics of the motin groups can be described by the theory of Lie algebra.

1 0 0 0 OA 学習場面におけるライバル認知に関する研究 : ライバルの類型・友人に対する競争意識の比較

- 著者

- 太田 伸幸

- 出版者

- 愛知工業大学

- 雑誌

- 愛知工業大学研究報告. A, 基礎教育センター論文集 (ISSN:03870804)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, pp.33-43, 2004-03-31

This study aimed to examine the rivals, the interpersonal relations that presuppose competition. Among 393 high school students (242 men and 151 women)who cooperated, 165 students had a rival and 228 didn't. Students were investigated the consciousness toward competition of themselves and their rivals. Those who did not have a rival answered about a friend instead. First, a rival was categorized into "a standard", "a target person", or "a good match". It was shown that students with a rival had higher competitive consciousness and were more positive toward competition compared to the students without a rival. However, closeness was not a significant factor, which suggested that rivals were identified as friends at the same time. Second, path analyses revealed that each rival type had different path models. As for the relations of one-sided rival cognition ("a standard" and "a target person"), significant paths were drawn toward consciousness of the subject person only, but in the case of a relation of mutual rival cognition ("a good match"), paths toward consciousness of both the subject person and his/her rival were significant. This result suggested assuming the same cognitive process as him/her also to the rival.

1 0 0 0 相互理解とは別な仕方で : ガーダマーとハイデガーの解釈学

- 著者

- 後藤 嘉也

- 出版者

- 北海道教育大学

- 雑誌

- 北海道教育大学紀要. 人文科学・社会科学編 (ISSN:13442562)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.2, pp.*1-16, 2002-02

- 著者

- 阪田 知彦 吉川 徹

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.545, pp.189-196, 2001

- 被引用文献数

- 11 2

This paper aimed to analyze the distribution of the existing total floorage of business use in Tokyo wards based on CIS building data and square grid system. It is difficult to acquire the complete and broad-based total floorage data of business use. To this end, we estimated alternatively the existing total floorage of business use by the 1/4 national standard grid square spaces using building polygon data of Tokyo Metropolitan Government City Planning Map System. We analyzed the characteristic of distributions of the business use buildings in Tokyo wards with the rate of buildings by total floorage ranges. In order to avoid the uncertainty in the number of samples using a small contributional block, we decided the optimum grid size based on Akaike Information Criterion.

1 0 0 0 微分幾何学特徴に基づく距離画像分割のためのハイブリッド手法

- 著者

- 横矢 直和 マーチンD.レビン

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.8, pp.944-953, 1989-08-15

- 被引用文献数

- 9

3次元物体のモデル化と認識を目的とした距離画像解析の初期段階において最も重要な処理はセグメンテーションである.本論文では この問題に対して領域およびエッジに基づくハイブリッドな手法を提案する.距離画像のセグメンテーションを 観察方向に不変な微分幾何学特徴が一様でかつ 距離と法線ベクトルに関する不連続点を含まないような表面領域への分割と定義する・この分割を実現するために まず汲初に初期分割としてルガウス曲率と平均曲率の符号の組合わせに基づく 座標のとり方と観察方向に不変な画素分類(曲率符号マップ)を行い 同時に 距離の不連続点(ジャンプエッジマップ)と法線ベクトルの不連続点(ルーフエッジマップ)を抽出する.そして最後に この3種類の初期分割マップを統・合することによって最終的な分割を得る・本手法は 距離画像を物体の部分表面に対応した領域に分割するとともに 各面を物体認識の観点から重要な観察方向不変な8つの基本曲面タイプに分類することもに また 本手法は多面体と自由曲面物体が混在するような複雑なシーンに対しても有効である.これは人工データとレーザレンジファインダから得られた実データを用いた実験によって確かめられた.

1 0 0 0 OA 幼児期における誤信念課題の理由づけ内容の分析 : 時間的標識に着目して

- 著者

- 小川 絢子

- 出版者

- 京都大学大学院教育学研究科

- 雑誌

- 京都大学大学院教育学研究科紀要 (ISSN:13452142)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, pp.61-73, 2009-03-31

The purpose of the present study was to consider children's ability to explain causal relations between others' false actions and misleading informational conditions and epistemic states by using narrative makers for temporality when he or she sees other's false action. Many previous researches about standard false-belief tasks had focused on children's abilities to predict false actions by others when the children are presented misleading informational conditions. In explanation questions, children were required to understand the causal links between misleading informational conditions, epistemic states, and resulting action. Seventy-nine children, aged 3 to 5, were given the false-belief prediction and explanation task. The results showed that 4- and 5-year-old children referred more temporal narrative makers than 3- and 4-year-old children. The participant who answered the explanation question correctly referred more temporal narrative makers than children who answered the explanation Question incorrectly. This finding indicated that 4- and 5-year-olds began to use the temporal narrative makers when they explain a causal relation between others' false actions and misleading informational conditions.

1 0 0 0 OA テキストからの数値抽出による自動グラフ作成

- 著者

- 吉田 稔 杉浦 隆博 山田 剛一 増田 英孝 中川 裕志

- 出版者

- 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 (ISSN:13479881)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, 2009

本発表では、テキストに記述された数値情報を、その属性名とともに抽出し、複数記事間の数値情報を関連付けることにより、自動的にグラフを作成するシステムを紹介する。数値情報どうしの関連付けのさい、(属性、数値)のペアについてクラスタリングを行う。また、入力された属性名に対して、生成されたグラフから自動的に適切なグラフを選択し提示する手法についても述べる。

- 著者

- 安 龍洙

- 出版者

- 茨城大学

- 雑誌

- 茨城大学留学生センター紀要 (ISSN:13481088)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.35-48, 2004-02

本稿では、非現場指示のうち指示対象が文章素材に限られており、従来の指示詞の習得研究では詳しく検討されていない「単純照応指示」を取り上げ、韓国人学習者と中国人学習者を対象に使用上の特徴を探った。その結果、1)学習者の母語と日本語の指示詞が類似していても、習得が容易でない場合があること、2)誤用の面からは母語の干渉による誤用が存在する一方で、日本語の指示詞の規則を間違って推測して生まれたと思われる誤用も存在すること、3)韓国人学習者、中国人学習者ともに学習が進むにつれて現場指示的な性質が強いコ系より非現場指示的な性質が強いソ系を優先するようになること、の3点が示された。

1 0 0 0 OA 漢語動詞のニ格構文に関する誤用調査―中国人日本語学習者を対象に―

- 著者

- 張 善実

- 出版者

- 名古屋大学大学院国際言語文化研究科日本言語文化専攻

- 雑誌

- 言葉と文化 (ISSN:13455508)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.205-220, 2008-03-31 (Released:2008-06-05)

1 0 0 0 OA 日本語複文"〜て〜た"と"〜と〜た"の比較分析 : 中国人日本語学習者の誤用を踏まえて

- 著者

- 村松 由起子 劉 偉

- 出版者

- 豊橋技術科学大学

- 雑誌

- 雲雀野 : 豊橋技術科学大学人文科学系紀要 (ISSN:0388757X)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, pp.27-39, 2008

The purpose of this paper is to treat the differences in the use of the Japanese "-te" and "-to" complex sentences. For this study, a survey was first prepared on the improper use of "-te" and "-to" among Japanese language learners in China; it demonstrates the difficulty for Chinese learners to properly use these constructions. Subsequently, in this paper, the transposition of "-te" and "-to" are classified into three cases, which clarifies the conditions for their transposition.

1 0 0 0 扇島埋立て工事

- 著者

- 斎藤 彰 石神 公一

- 出版者

- 地盤工学会

- 雑誌

- 土と基礎 (ISSN:00413798)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.11, pp.66-68,巻頭図1p, 1972-11

- 著者

- 志村 ゆかり 渡辺 隆行

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会技術研究報告. WIT, 福祉情報工学 (ISSN:09135685)

- 巻号頁・発行日

- vol.106, no.408, pp.109-114, 2006-11-29

- 被引用文献数

- 2

Web content accessibility guidelines such as JIS X 8341-3 and WCAG 2.0 working draft require the separation of content structure from presentation. In (X)HTML, content structure is marked up with heading elements, list elements, etc. Objective evaluation of how content-presentation separation improves accessibility is needed to force Web authors to follow these accessibility guidelines. The current paper measures how usability and accessibility is improved when content is marked up with heading elements. The experiment was carried out firstly with four sighted persons and found that structured Web pages improve task completion time by 50% to 90%. The second experiment was carried out with one visually impaired and found that structured Web pages improve task completion time by 30% to 70%.

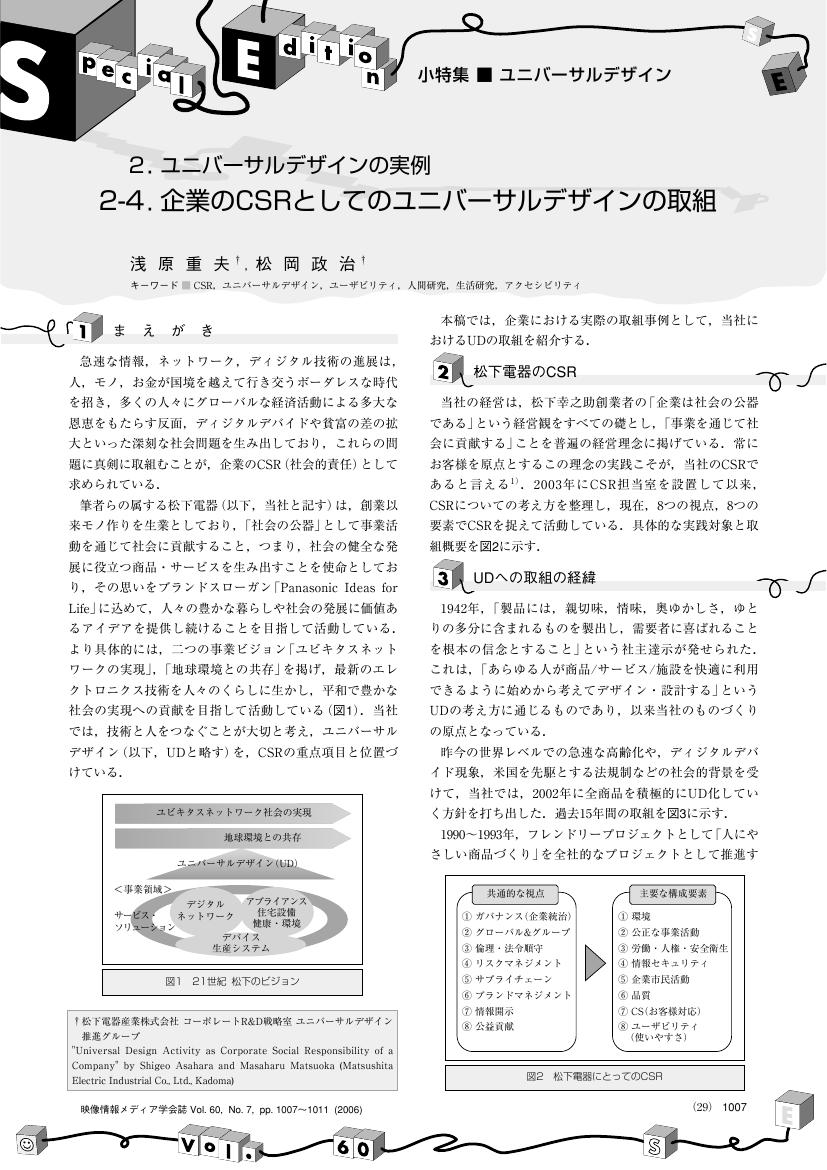

1 0 0 0 OA 2-4. 企業のCSRとしてのユニバーサルデザインの取組

- 著者

- 浅原 重夫 松岡 政治

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.7, pp.1007-1011, 2006-07-01 (Released:2008-07-01)

- 参考文献数

- 2

- 著者

- 後藤 乾一

- 出版者

- 早稲田大學アジア太平洋研究センター

- 雑誌

- アジア太平洋討究 = Journal of Asia-Pacific studies (ISSN:1347149X)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.29-51, 2008-10-20

1 0 0 0 最大流算法の実際的評価

- 著者

- 今井 浩

- 出版者

- 公益社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会

- 雑誌

- Journal of the Operations Research Society of Japan (ISSN:04534514)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1, pp.61-83, 1983-03

枝に容量制約が与えられたネットワーク上で相異る2点間の最大流量の流れを求める最大流問題は、最短路問題と並んでネットワーク・フロー理論の基礎を成している。そして、実際に最大流を求めるための算法は、交通流。通信網解析等に直裁的に応用されるばかりでなく、他のネットワーク問題の部分問題として頻繁に現われるという意味で重要である。最大流算法としてはFordとFulkersonがラベリング法を与えて以来、理論的に計算の手間を改良した様々な算法が発表されてきた。特にここ数年の進展には驚くべきものがあり、現在では、最悪の場合でもO(|A| |V| log |V|)の手間で最大流を求める算法がSleatorとTarjanにより与えられている(|A|:枝数、|V|:点数)。しかし、実用に際してどの最大流算法が最も役に立つかという問題に関しては、あまり研究が成されていなかった(理論的に最悪の場合力)かる手間のオーダが低い算法が、実用に際して最も役に立つというわけではない)。最近、この問題に対してCheung、またGlover et al。が計算機実験による興味深い結果を得ているが、Cheungの計算機実験にはデータ構造。試験ネットワークの点で問題があり、Glover et a1。は全体として優れているもののKarzanovの算法を試していない点など不十分なところもある。本論文では組織的かつ大規模な計算機実験に基づいて、各種最大流算法の実用に際しての有用性を評価する。そのためにまず、各種算法をプログラム化する段階でそれらの効率化を図る。一般に論文での算法と現実のプログラム上の算法との問にはかなりの隔りがあるが、この"効率化"はそれを埋めるものであり、具体的には如何に最適のデータ構造を選び、用いるかという議論が中心になる。そして実際の計算機実験における試験ネットワークとしては、単にランダム・ネットワーク、格子状ネットワークといった人為的なものだけでなく、他に現実の道路網を用意し、それを"加工"したネットワークも用いる。この方法は、ネットワーク算法の有用性を計算機実験により評価する際には非常に有効である。他にも試験ネットワークとして特殊構造を持つものを考え、各算法の特徴をより明らかにすることも行う。上記のような綿密な計算機実験の結果から、本論文では次のような結論を得ている。(結論)実用上、最も役に立つのはDinicの算法とKarzanovの算法である。Dinicの算法は簡単(プログラムのし易さはラベリング法と変らぬ程)であり、通常の場合ではこれで十分である。Karzanovの算法は最悪の場合の保証という点でDinicの算法より優れているが、記憶領域をより多く必要とする。

- 著者

- 両角 清隆

- 出版者

- 日本デザイン学会

- 雑誌

- デザイン学研究. 研究発表大会概要集 (ISSN:09108173)

- 巻号頁・発行日

- no.51, pp.110-111, 2004-05-30

- 被引用文献数

- 1

User needs the user interface which is able to be operated based on the common pattern of user activity. Elderly people really need such kind of user interface because they don't want to learn anew. I propose the user interface design process for creating common pattern as a language between user and system. The main points of propose are ; Design process should be divided into creating common pattern phase and combining patterns phase. Common patterns are created by open source development. Information about patterns will be shared. User will be invited to the developing process as a member.

- 著者

- 藤野 里美 石澤 太祥 渡邊 敏央 竹内 真理子 小檜山 賢二

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理学会研究報告ユビキタスコンピューティングシステム(UBI) (ISSN:09196072)

- 巻号頁・発行日

- vol.2007, no.14, pp.45-51, 2007-02-22

本研究では,カメラ付携帯電話をインターフェイスとし,各種学問で行われているフィールドワークの記録や モブログを初めとする個人の生活記録などを,電子地図を初めとしたWebベースのシステムに投稿するためのシステム「FieldArchivingSystem(HLS)」の構築を行った.本システムでは 利用者の時空間上の行動データと移動履歴に基づく温度/湿度等の環境センサデータ,写真,テキストメモ等のリアルタイムな収集と閲覧が可能な他 事後的にアーカイブの検索や情報のダウンロードが可能である.環境センサを人間が持って移動する事から,人間による環境センシングとも言える.将来的には携帯電話を利用した新たな'情報収集プラットフォームとなることを想定している.本稿ではHRSの説明,データの呈示例,実験を通じて得られた知見や問題について取り上げ,システム改良への議論につなげる.The purpose of this research is to develop and suggest a new use case in location-based services by exercises with the Field Archiving System (FAS). The FAS is a multiple data collection and archiving system, which integrates handheld terminal with GPS, sensor circuits and cellular phone. The sensor collects location-based natural environmental information; temperature, humidity and wind speed/direction. A series of assessment experiments of the legacy system were conducted for the improvement in system design of FAS. In this paper, the outcomes of assessment experiments are reported.

1 0 0 0 異種インタフェイスによる実時間協調作業の検討

- 著者

- 有本 勇 引地 謙治 瀬崎 薫 安田 靖彦

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会技術研究報告. MVE, マルチメディア・仮想環境基礎 (ISSN:09135685)

- 巻号頁・発行日

- vol.102, no.662, pp.25-29, 2003-02-21

現在,我々は共有仮想空間において触覚インタフェイスを用いた実時間協調作業を行うシステムの研究を行っている.触覚インタフェイス同士での協調作業の研究は多くなされているが,触覚インタフェイスと非触覚インタフェイス間においての協調作業についての研究はほとんどなされていない.本稿では,非触覚インタフェイスとしてマウスを用いたクライアントと,触覚インタフェイスPHANToMを備えたクライアント間において,実時間協調作業を実現するシステムを提案する.本システムでは,触覚インタフェイスのように非触覚インタフェイスであるマウスにおいても仮想的な力を算出し,その力により仮想オブジェクトを操作することによって,両クライアントで違和感のない協調作業を実現した.また,本システムを用いて仮想オブジェクトの配置タスクを行うことにより,マウスにおける仮想的な力の生成手法の検討,および各クライアントの作業効率の評価を行った.

1 0 0 0 タスクの複雑さを表す新しい尺度 : SMR-Perplexity

- 著者

- 中川 聖一 伊田 政樹

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会技術研究報告. SP, 音声

- 巻号頁・発行日

- vol.96, no.449, pp.45-52, 1997-01-17

- 被引用文献数

- 1

音声認識システムの評価を行なうにあたって、タスクの複雑性を表す尺度として一般にパープレキシティ (perplexity) が多く用いられている。パープレキシティは情報理論的な意味での平均分岐数を表し、各時点における同定すべき単語数に相当する。しかしこの尺度では文の長さや各時点での分岐数の偏りの正規化が不十分なためにタスクの複雑性を厳密に反映した尺度であるとはいえない。そこで、本稿では音声認識部を統計的にシミュレートしてタスクの複雑性と認識率の関係について検討し、新しいタスクの複雑性の尺度としてSMR-Perplexity (Square Mean Root Perplexity) を提案する。さらに実際の統計的言語モデルを用いた連続音声認識システムの評価に本手法を適用し、本手法の有効性を示す。

1 0 0 0 OA 自然言語処理とネットワーク構築技術との融合による「印象の源」を探る研究

デザイナーは多くの人に好まれる製品を創りだすことが求められる.本研究では,人の好みに影響する,製品に対する印象にはいくつかの種類があると仮定し,人が製品を見て表現できた印象から一歩踏み込んだ「深い印象」に注目し,印象分析を行なう.この深い印象の性質を捉えるために,意味ネットワークを利用して,「構造」と「非明示的な印象」を伴う仮想印象ネットワークを構築する手法を提案し,その構造を分析した.その結果,好みの違いを分析に用いたいくつかのネットワーク指標を使って説明できることを示した.これにより,深い印象のレベルで,好きという印象を形成するプロセスは嫌いという印象とは異なることが示唆された.