3 0 0 0 OA モモせん孔細菌病に対する“春型枝病斑の早期切除技術”の指標化

- 著者

- 堀川 英則 大橋 博子 石川 博司 内田 祐太 伊藤 涼太郎 森 敬子 武山 桂子 永井 裕史 影山 舞子 山口 千明 大野 徹

- 出版者

- 樹木医学会

- 雑誌

- 樹木医学研究 (ISSN:13440268)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.4, pp.195-202, 2019-10-31 (Released:2021-03-22)

- 参考文献数

- 23

愛知県豊橋市では,モモせん孔細菌病の防除のために春型枝病斑の早期切除技術(以下,早期切除)が篤農家により開発され,実践されているが,防除効果と実施基準は明確ではない.そこで,早期切除箇所周辺(早期切除区)と早期切除を行わず生育不良枝が残った箇所周辺(切除不実施区)の葉の発病状況を調査したところ,2017年は発病が少なく差は認められなかったが,2018年では切除不実施区で発病葉率が高く,早期切除区で低い傾向が見られた.これにより早期切除は葉の発病を抑制する可能性が示唆された.また,早期切除の指標化に向けて,2016年から2018年にかけ,早期切除の該当・非該当の1年枝の生育状況を画像解析により調査した.その結果,早期切除に該当する枝は該当しない枝と比較して,発芽や展葉が不良であった.そして,ロジスティック回帰分析から早期切除の判断には,枝の変色及び枯れ込みがあること,葉痕部の褐変した凹みがあることは重要な因子であった.

3 0 0 0 安部公房「壁あつき部屋」試論--罪責の行方

- 著者

- 木村 陽子

- 出版者

- 昭和文学会

- 雑誌

- 昭和文学研究 (ISSN:03883884)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, pp.150-162, 2008-03

- 著者

- 金 廣來

- 出版者

- 佛教大学大学院

- 雑誌

- 佛教大学大学院紀要. 社会福祉学研究科篇 = The Bukkyo University Graduate School review. 佛教大学学術委員会, 社会福祉学部編集委員会 編 (ISSN:18834019)

- 巻号頁・発行日

- no.42, pp.35-49, 2014-03

2006 年から実施されてきた障害者自立支援法では,応益負担の導入に始まり,様々な機能によって障害者に対する障害福祉サービスの利用を抑制してきた。こうした障害者自立支援法の問題として指摘されているのは,公的責任の縮小による障害福祉サービスの利用抑制であり,その福祉サービスの利用抑制策としては,契約制度,現金給付(利用者補助) 方式,応益負担化,支給決定プロセス,障害者福祉の介護保険化などである。2013 年4 月から実施されている障害者総合支援法は,そのような問題に対してほとんど改善せず,障害者自立支援法の一部改定に留まっている。本稿では,日本の障害福祉サービスに対する利用抑制を総体的に解明するために,障害者福祉政策の変遷過程とそれにしたがう障害福祉サービスの利用抑制を分析するうえで,福祉サービスの利用抑制として支給決定プロセスを中心に検討する。障害者福祉障害福祉サービス障害者自立支援法障害者総合支援法支給決定プロセス

- 著者

- 雑賀 広海

- 出版者

- 日本映像学会

- 雑誌

- 映像学 (ISSN:02860279)

- 巻号頁・発行日

- vol.101, pp.49-68, 2019

【要旨】<br> 本論文は、ジャッキー・チェンの落下に注目する。先行研究では、危険なスタントを自ら実演することによって、身体の肉体的真正性が強調されるという側面が論じられてきた。しかし、『プロジェクトA』(1983)や『ポリス・ストーリー/香港国際警察』(1985)における落下スタントの反復は、むしろ真正な身体を記号的な身体に変換しようとしている。なぜなら、反復は身体が受ける苦痛を帳消しにする効果があるからだ。加えて、反復は物語の展開にとっては障害でしかない。こうしたことから、ジャッキー作品の反復は、スラップスティック・コメディのギャグと同様の機能を持ち、スタントをおこなう彼の身体は初期アニメーションの形象的演技へと接近していく。本論文は、ジャッキーと比較するために、ハロルド・ロイドやバスター・キートン、ディズニーの1920年代末から1940年代までの作品までを扱う。そして、アニメーションの身体性と空間についての議論や、スラップスティック・コメディにおけるギャグ論などを参照し、映像理論的に落下の表象を論じる。こうした作品分析をおこなうことで、ジャッキー・チェンの身体を肉体性から引きはがす。さらに、彼の映画では、身体だけではなく、まわりの空間までも非肉体的な形象に置き換えられていることを明らかにする。結論では、肉体性と形象性の境界を反復運動することが彼のスターイメージの特色であることを主張する。

3 0 0 0 OA 「集団主義-個人主義」をめぐる3つのトレンドと現代日本社会

- 著者

- 杉万 俊夫

- 出版者

- 公益財団法人 集団力学研究所

- 雑誌

- ジャーナル「集団力学」 (ISSN:21854718)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, pp.17-32, 2010-07-01 (Released:2013-04-16)

- 参考文献数

- 20

現代日本社会の特徴の一つを、「集団主義-個人主義」をめぐる3つのトレンドによって考察する。ただし、本稿で用いる「集団主義」、「個人主義」の概念は、従来、社会心理学で用いられてきた同名の概念とは、基本的に性格を異にする。すなわち、本稿では、規範を身体の溶け合いから擬制される「第三の身体」の声であると捉える大澤(1990)の規範理論に依拠し、第三の身体が具象的身体とオーバーラップする段階を集団主義、そのオーバーラップを減じ、第三の身体が不可視の抽象的身体となった段階を個人主義と定義する。 欧米では、「集団主義(前近代)→個人主義(近代)→身体の溶け合いへの回帰(ポスト近代)」という歴史的経路を辿ったのに対し、現代日本社会には、①集団主義からマイルドな個人主義へと向かうトレンド、②マイルドな個人主義から本格的な個人主義へと向かうトレンド、③マイルドな個人主義から溶け合う身体へと回帰するトレンドの3つが共存していることを、具体的な社会現象の例をあげつつ指摘した。20年程度の近未来を見通すとき、③のトレンドが急速に主流になるであろうことを予想するとともに、このトレンドを②のトレンドと見誤ってはならないこと(平易に言えば、集団主義の減退を個人主義化と見誤ってはならないこと)を強調した。

3 0 0 0 OA 暗号と社会の素敵な出会い:0.編集にあたって

3 0 0 0 OA 雪エネルギーによる発電

- 著者

- 木村 浩一 兼古 悟 Koichi Kimura Satoru Kaneko 北海道文教大学人間科学部作業療法学科 兼古人工臓器研究所

- 雑誌

- 北海道文教大学研究紀要 = Bulletin of Hokkaido Bunkyo University

- 巻号頁・発行日

- no.34, pp.75-80, 2010-03-25

3 0 0 0 新しい遺跡を発見する:機械学習による自動地形判読手法の開発

- 著者

- 高田 祐一 野口 淳

- 出版者

- 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所

- 雑誌

- 挑戦的研究(萌芽)

- 巻号頁・発行日

- 2021-07-09

高精度な地形デジタルデータ、機械学習の画像解析プログラム、既知の膨大な遺跡情報を組み合わせることで、GIS上で遺跡の新発見候補を自動抽出し、それをもとに現地調査することで遺跡を新発見する手法を開発する。遺跡は地域研究の基礎情報になるため、新たな遺跡の発見は、地域の歴史を詳らかにするうえで重要であり意義が大きい。効率的な発見手法は、歴史研究を加速させ、文化財保護にも貢献できる。実現するために、遺跡情報(位置と範囲)の整備(目的Ⅰ)、遺跡画像解析プログラム作成と処理(目的Ⅱ)、遺跡新発見と手法開発(目的Ⅲ)の3点を目的とする。

3 0 0 0 OA 巨大タンカーのタンク洗浄中の静電気現象と災害事故

- 著者

- 森田 豊

- 出版者

- 安全工学会

- 雑誌

- 安全工学 (ISSN:05704480)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.2, pp.121-125, 1977-04-15 (Released:2018-05-31)

1969年12月,アフリカ沿岸で3隻の巨大タンカーが,タンク洗浄中に原因不明の爆発事故をおこした.そこで,その原因の究明と対策の樹立を目ざして内外に研究組織が結成されたが,その結果,原因はタンク洗浄中の静電気現象にあることが推定されるに至った.本稿は,これらの報告書をもとに,タンク洗浄中の静電気現象の解明と,この爆発事故の発火原因の分析とを行ったものである.内容には,洗浄中の帯電現象,電荷の減衰,タンク内の電界と電位,放電とその関連事項を含んでいる.

3 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1900年06月02日, 1900-06-02

3 0 0 0 OA 藤原道兼とその周辺 : 『拾遺和歌集』前夜における歌人の動静をめぐって

- 著者

- 徳植 俊之

- 出版者

- 横浜国立大学国語国文学会

- 雑誌

- 横浜国大国語研究 (ISSN:02881489)

- 巻号頁・発行日

- vol.17-18, pp.33-42, 2000-03-15

3 0 0 0 OA 特集:MRIによる視覚研究 fMRIによる視覚体験の可視化

- 著者

- 西本 伸志

- 出版者

- 日本眼光学学会

- 雑誌

- 視覚の科学 (ISSN:09168273)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.3, pp.56-61, 2015 (Released:2015-12-09)

- 参考文献数

- 14

ヒト非侵襲脳活動計測技術の高精度化および脳神経活動解析技術の精緻化に伴い,ヒト脳内表象の定量理解や脳活動解読による視覚体験の可視化などの研究が進んでいる。本稿では,fMRI(functional magnetic resonance imaging)を用いた視覚体験映像化に関する進展と技術を概説する。

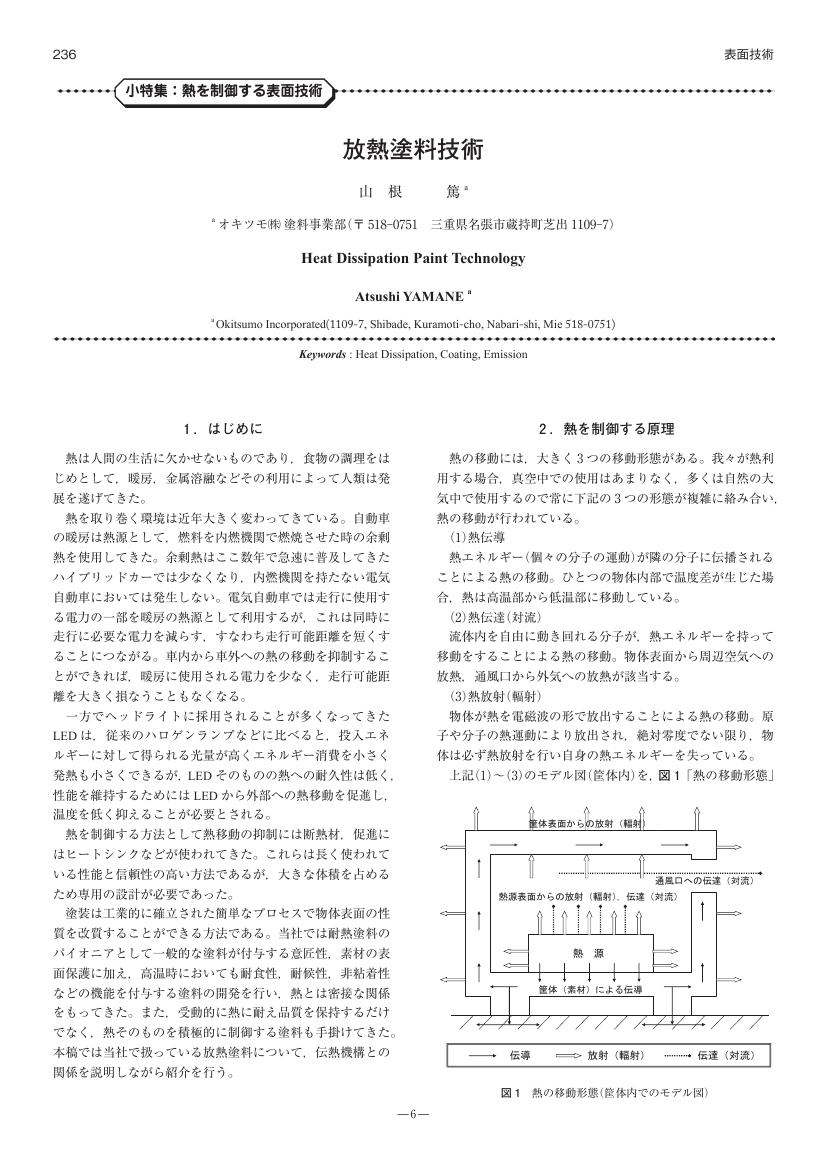

3 0 0 0 OA 放熱塗料技術

- 著者

- 山根 篤

- 出版者

- 一般社団法人 表面技術協会

- 雑誌

- 表面技術 (ISSN:09151869)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.6, pp.236-239, 2015-06-01 (Released:2016-06-01)

- 参考文献数

- 3

- 著者

- 吉川 延代 今野 義孝

- 出版者

- 文教大学

- 雑誌

- 人間科学研究 (ISSN:03882152)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, pp.189-196, 2011-03-01

Open-ended descriptions obtained from a total of 226 males and females in 113 couples were classified into 19 categories: ① economic stability, ② maintaining relationships, ③ understanding, ④ support, ⑤ cooperation and understanding of child-rearing chores, ⑥ discussion, ⑦ a sense of peace, ⑧ confidence, ⑨ balancing work and household chores, ⑩ housework, ⑪ priority of home, ⑫ health, ⑬children, ⑭faithful, ⑮ love, tenderness, compassion, and thanks, ⑯ smiling, cheerfulness, and pleasantness, ⑰ mutual understanding, support, and cooperation, ⑱ mental stability, and ⑲ equal relationship. As a result of factor analysis with promax rotation using the principal factor method, six factors were identified: "peace," "stability," "mutual understanding," "healthy home," "maintaining love," and "equality of child-rearing chores." Comparisons of three clusters (Cluster 1: High agreement in Communication, Cluster 2: Disagreement in Communication and Sense of Relief, Cluster 3: High agreement in all sub-scales) revealed that the clusters and the factors were not significantly related. However, couples in Cluster 2 were characterized as having poor communication skills and conflict resolution skills and as being less satisfied with the couple's relationship. Thus, couples in Cluster 2 may have problems with attaining mutual understanding, support, and cooperation.

- 著者

- 大六 一志 山中 克夫 前川 久男 藤田 和弘

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第70回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.3AM047, 2006-11-03 (Released:2018-07-03)

3 0 0 0 IR 今田勇子とは何者か -連続幼女誘拐殺人事件・再論-

- 著者

- 山内 春光 Yamauchi Harumitsu

- 出版者

- 群馬大学社会情報学部

- 雑誌

- 群馬大学社会情報学部研究論集 (ISSN:13468812)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, pp.155-170, 2015-02-27

- 著者

- 伊藤 英人 Hideto Ito

- 出版者

- 学習院大学東洋文化研究所

- 雑誌

- 東洋文化研究 = Journal of Asian cultures (ISSN:13449850)

- 巻号頁・発行日

- no.20, pp.105-129, 2018-03

3 0 0 0 IR 高橋源一郎と連合赤軍事件--「ジョン・レノン対火星人」試論

- 著者

- 大西 永昭

- 出版者

- 広島大学近代文学研究会

- 雑誌

- 近代文学試論 (ISSN:09109765)

- 巻号頁・発行日

- no.46, pp.61-74, 2008-12

- 著者

- 杉野 衣代

- 出版者

- 大阪市立大学都市研究プラザ

- 雑誌

- 都市と社会

- 巻号頁・発行日

- no.3, pp.104-127, 2019-03

ハウジングファースト(Housing First)は1992年に米国ニューヨーク市で始まったホームレス支援方式であり、まず先に住まいを提供しその後本人のニーズに応じて支援を提供するモデルである。本稿では、近年東京において始まったこのハウジングファーストという支援方式に着目する。筆者は「ハウジングファースト東京プロジェクト」構成団体の支援活動に参加しながらインタビュー調査を実施するアクションリサーチを行った。本稿では、3名の若年ホームレス経験者の事例を中心に9名(内4名はスタッフ)のインタビュー結果からハウジングファーストによる支援プロセスを明らかにすることを試みた。その結果、ハウジングファーストは、ホームレス状態から移行するシェルター入居時にハウスとホームというホームレス経験者にとっての生きる基盤を無条件に得ることができる支援モデルであることが分かった。本稿で扱った事例は少数ではあるが、既存の支援実践に加えてハウジングファーストも広く普及していく意義がある実践ではないかと考える。