3 0 0 0 OA 日伊交流の一挿話

- 著者

- 西本 晃二

- 出版者

- イタリア学会

- 雑誌

- イタリア学会誌 (ISSN:03872947)

- 巻号頁・発行日

- no.35, pp.187-203, 1986-03-15

3 0 0 0 OA ヒトスジシマカはシマウマ縞を忌避するか

- 著者

- 佐々木 均 秦 和寿 野沢 森生 橋場 利雄

- 出版者

- 日本衛生動物学会

- 雑誌

- 衛生動物 (ISSN:04247086)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.4, pp.329-331, 2020-12-25 (Released:2020-12-17)

- 参考文献数

- 26

The role of zebra stripes is considered to be defensing from blood sucking by insects, such as tsetse flies and tabanid flies, those perform actively host-seeking flight. Aedes albopictus is opportunistically blood sucker, so, the reaction to zebra stripes may be different from such flies. Thus, we investigated the reaction of A. albopictus to the rugs of three color patterns, black, white, and zebra stripes. During the sunny days on August and September, 2019 with three different times in a day (morning, daytime, and evening), we counted the number of mosquitoes landed on the rugs on human decoy at a park in Tokyo. Significant difference (p<0.05) was found in the total number of mosquitoes landed on the three types of rugs, while no significant difference (p>0.05) was found in the numbers of mosquitoes landed on the rugs at each observation time. The number of A. albopictus which landed on the black-colored rug was two times more than that of a mosquito flying around the face of human decoy, while those on the rugs of white color and zebra stripes were a half and only 3% of those flying around the face of human decoy, respectively. The lured A. albopictus landed smoothly on the black rug, but the landings were not smooth on the zebra-striped rug. It was revealed that A. albopictus avoids zebra stripes as same as tsetse flies and tabanid flies.

3 0 0 0 OA 古代の一日と「ぬばたまの夜」(前篇)

- 著者

- 近藤 信義

- 出版者

- 立正大学

- 雑誌

- 立正大学文学部研究紀要 (ISSN:09114378)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.55-82, 1988-03-20

3 0 0 0 OA アブラナ科野菜根こぶ病の発病に及ぼす土壌の種類とpHの影響

- 著者

- 村上 圭一 篠田 英史 中村 文子 後藤 逸男

- 出版者

- 一般社団法人 日本土壌肥料学会

- 雑誌

- 日本土壌肥料学雑誌 (ISSN:00290610)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.3, pp.339-345, 2004-06-05 (Released:2017-06-28)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 8

群馬県吾妻郡嬬恋村の土壌は黒ボク土であるが,その下唐土は,根こぶ病の発病抑止的土壌として知られている.本報では,土壌の酸性改良が根こぶ病の発病を抑止するメカニズムおよび黒ボク下層土が根こぶ病の発病を抑止するメカニズムを明らかにする目的で,根こぶ病の発病に及ぼす土壌の種類とpHの影響について検討を行った.1)根こぶ病の発病を抑制するために必要な酸性改良の程度は土壌の種類により著しく相違し,黒ボク表層土や灰色低地土のように発病しやすい土壌では,土壌のpHを少なくとも7以上にまで高める必要がある.一方,発病しにくい黒ボク下層土や赤黄色土では極端な酸性改良を必要としないことが明らかになった.2)土壌の酸性改良による根こぶ病の抑制メカニズムは従来から高pH条件下で土壌中の休眠胞子の発芽を抑制することに起因すると考えられてきたが,高pH条件においても休眠胞子の発芽あるいは,根毛への第一次感染が確認されたことから,これらのメカニズムは第一次感染以降にあると推定された.3)黒ボク下層上が根こぶ病の発病を抑止するメカニズムは,休眠胞子が有する陰電荷と土壌コロイドの電荷特性の変化に起因する.すなわち,腐植質黒ボク土は腐植に由来する陰電荷を,腐植を含まない黒ボク下層土はアロフェン由来の陽電荷を持っている.黒ボク下層土中では休眠胞子が上壌コロイドに電気的に吸着されるため,休眠胞子密度が低下する.このような土壌中での見かけ上の休眠胞子密度の低下が発病を抑止する原因と考えられた.

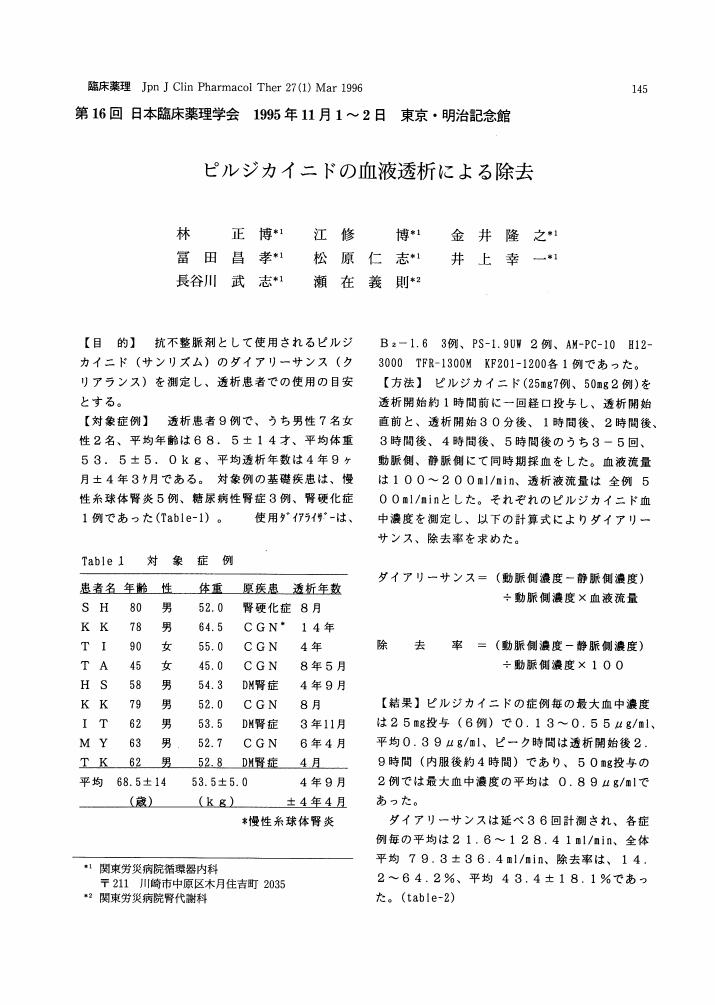

3 0 0 0 OA ピルジカイニドの血液透析による除去

3 0 0 0 OA 木田宏と教科書「民主主義上・下」について : オーラルヒストリー等の木田教育資料から

- 著者

- 谷口 知司 三宅 茜巳 興戸 律子 有薗 格

- 出版者

- 日本教育情報学会

- 雑誌

- 教育情報研究 (ISSN:09126732)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.4, pp.17-24, 2006-06-01 (Released:2017-05-19)

終戦直後文部省は,占領軍総司令部のもとで戦時下教育の一掃に力を注いでいた.占領軍総司令部は,アメリカの教育専門家をスタッフとしてその目的のために民間情報教育局(The Civil Information and Education Section:略称CIE)を置いた.木田先生は,昭和21年に文部省に入省された.この時期に若手文部官僚として教科書局調査課に在籍し,CIEスタッフとともに社会科特別教科書『民主主義(上)(下)』の編集に係わった.この教科書は昭和23年から24年にかけて発行され,昭和28年頃まで使われ,戦後の民主主義教育に大きな役割を果たした.本稿では,木田宏先生の二編のオーラルヒストリーをもとに,木田先生と教科書「民主主義(上)(下)」との係わりについて,執筆の経緯,教科書に漫画を掲載したこと,執筆者について,大江健三郎のこと,共産主義の取り扱いの各項目で考察した.

3 0 0 0 OA BBD素子の音響機器への応用

- 著者

- 木村 陽一

- 出版者

- 一般社団法人 日本音響学会

- 雑誌

- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.8, pp.438-442, 1977-08-01 (Released:2017-06-02)

- 著者

- 佐藤 廉也

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)

- 巻号頁・発行日

- vol.93, no.5, pp.351-371, 2020-09-01 (Released:2023-02-19)

- 参考文献数

- 41

- 被引用文献数

- 4

森の資源に依存して暮らす人びとが生涯を通じて植物知識をいかに獲得していくのかを検討するために,エチオピアの焼畑民マジャンギルを対象に植物知識を測るテストを実施し,その結果を性・年齢に注目しつつ分析した.テストは植物名の知識,樹木利用知識,樹木の断片から樹木名を同定する能力,というレベルの異なる3種を設定した.その結果,植物名と利用知識では,10歳代には急激に,20歳代以上には緩やかに,年齢とともに得点が増加する傾向が認められる一方,生業の性分業に由来すると推測される知識量の性差がみられた.同定テストでは,30歳代までは年齢が高くなると得点も高くなる傾向があるのに対し,40歳代以上では逆に年齢と得点に負の相関が認められ,知識のレベルによって獲得・維持パターンが異なるという結果が得られた.以上の結果と生業活動に関する情報を合わせ,植物知識が生業活動と密接に関連しつつ獲得・維持されるという示唆が得られた.

- 著者

- Mami Hirasaki Daisuke Takagi Yoshiko Umeda Motoki Moriwaki Norimasa Katagiri Akiko Nomoto Tomohisa Ohno Ichiro Fujishima

- 出版者

- The Japanese Association of Rehabilitation Medicine

- 雑誌

- Progress in Rehabilitation Medicine (ISSN:24321354)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.20230006, 2023 (Released:2023-03-01)

- 参考文献数

- 20

Background: Palatal augmentation prosthesis (PAP) and palatal lift prosthesis (PLP) have been used to improve dysphagia and dysarthria. However, to date, there are few reports on their combined use. We report a quantitative evaluation of the effectiveness of a flexible-palatal lift/augmentation combination prosthesis (fPL/ACP) based on videofluoroscopic swallowing study (VFSS) and speech intelligibility testing.Case: An 83-year-old woman was admitted to our hospital with a hip fracture. She developed aspiration pneumonia at 1 month after partial hip replacement. Oral motor function tests revealed a motor deficit of the tongue and soft palate. VFSS showed delayed oral transit, nasopharyngeal reflux, and excessive pharyngeal residue. The cause of her dysphagia was assumed to be pre-existing diffuse large B-cell lymphoma and sarcopenia. To improve the dysphagia, an fPL/ACP was fabricated and applied. It improved the patient’s oral and pharyngeal swallowing and speech intelligibility. In addition to prosthetic treatment, rehabilitation and nutritional support allowed her to be discharged.Discussion: The effects of fPL/ACP in the present case were similar to those of flexible-PLP and PAP. f-PLP assists in elevation of the soft palate and improved the nasopharyngeal reflux and hypernasal speech. PAP promotes tongue movement and results in improved oral transit and speech intelligibility. Therefore, fPL/ACP may be effective in patients with motor deficits in both the tongue and soft palate. To maximize the effect of the intraoral prosthesis, a transdisciplinary approach with concurrent swallowing rehabilitation, nutritional support, and physical and occupational therapy is necessary.

3 0 0 0 OA アレルゲン免疫療法のメカニズム・バイオマーカー

- 著者

- 松岡 伴和

- 出版者

- 日本鼻科学会

- 雑誌

- 日本鼻科学会会誌 (ISSN:09109153)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.1, pp.87-88, 2018 (Released:2018-04-19)

- 参考文献数

- 6

3 0 0 0 OA サステナブル化粧品に関連する認証と生物多様性の関わり

- 著者

- 髙井 愛子 長井 美有紀

- 出版者

- 福井大学教育・人文社会系部門

- 雑誌

- 福井大学教育・人文社会系部門紀要 = Memoirs of the Faculty of Education, Humanities and Social Sciences University of Fukui (ISSN:24341827)

- 巻号頁・発行日

- no.7, pp.113-132, 2023-01-20

本研究は研究ノートで、サステナブル化粧品におけるエコ認証マークの認知度や理解度、その重要性について現状を把握し、どの程度生物多様性の理解が消費者において浸透しているのかを調査する。海外で先行しているサステナブル化粧品の事例を通じて、今後の有効な化粧品への認証マーク活用についての研究課題の検討を目的としている。

3 0 0 0 OA Hinaasobi ― little book of the Edo Period

- 著者

- Yukimi Ueda

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- National Diet Library newsletter (ISSN:13447238)

- 巻号頁・発行日

- no.204, 2016-02

- 著者

- 青野 正太

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.3, pp.113, 2023-03-01 (Released:2023-03-01)

- 著者

- 髙橋 真 岩本 浩二 門間 正彦 水上 昌文

- 出版者

- 日本理学療法士学会

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.2, pp.138-145, 2020 (Released:2020-04-20)

- 参考文献数

- 19

【目的】大学野球選手における投球側肩関節の外旋角度の増大に伴う上腕骨頭-肩甲骨関節窩後縁の骨間距離(以下,PGHD)を明らかにすることである。【方法】対象は大学野球選手11 名の投球側肩関節11肢とした。MRI 撮像時の肩関節肢位は肩90°外転位から90°,100°,110°外旋位の3 肢位とし,各肢位のPGHD を計測した。【結果】PGHD は肩関節90°外旋位よりも110°で有意に低値だった。【結論】肩関節外旋角度が増大すると,上腕骨頭と肩甲骨関節窩後縁が接近した。

3 0 0 0 OA 肛門狭窄を伴う慢性裂肛に対する皮膚弁移動術の有効性─SSGとVY-plastyの比較─

- 著者

- 辻 順行 家田 浩男

- 出版者

- 日本大腸肛門病学会

- 雑誌

- 日本大腸肛門病学会雑誌 (ISSN:00471801)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.6, pp.391-399, 2017 (Released:2017-05-25)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 1

家田病院で2010年10月~2011年8月に手術した肛門狭窄を伴う慢性裂肛(58例)と高野病院で2012年4月~2014年3月に手術した肛門狭窄を伴う慢性裂肛(75例)のSSGの133例,家田病院で2009年10月~2010年9月に肛門狭窄を伴う慢性裂肛にVY-plasty(VY)を行った40例を対象として以下の結果を得た.1)皮膚弁が肛門管内に移動した距離は,SSGでは平均13mm,VYでは22mmで両者間に有意差を認めた.2)術後合併症なしの頻度はSSG対VYで81.2%対55%で有意にSSGに少なかった.3)治癒日数は,SSGでは平均37日,VYでは49日で両者間に有意差を認めた.しかし治癒の頻度はそれぞれ89%,85%で有意差は認めなかった.4)術前後の肛門内圧は肛門最大随意圧では変わりないが,肛門最大静止圧ではSSG・VY共に有意な差をもって低下した.

3 0 0 0 OA ポール・ヴィリリオ『ブンカー・アルケオロジー』についてのノート

- 著者

- 本間 邦雄 ホンマ クニオ Kunio Honma

- 雑誌

- 駿河台大学論叢

- 巻号頁・発行日

- no.44, pp.175-188, 2012

3 0 0 0 OA 江戸時代北関東における食と農 下野国の主穀の生産・流通・消費を事例に

- 著者

- 平野 哲也

- 出版者

- 日本農業史学会

- 雑誌

- 農業史研究 (ISSN:13475614)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, pp.15-26, 2019 (Released:2020-03-23)

This paper investigates the food and livelihood of farmers in the Shimotsuke Province during the Edo Period, particularly with regard to rice cultivation, and giving consideration to the market economy, it serves as an inquiry into the transformation of the consciousness and behavior of farmers towards food. From the late seventeenth century, farmers in the rice-producing regions of Shimotsuke Province labored to grow rice crops not just for paying taxes to land owners or for personal consumption, but also as a commodity intended for commerce. This rice was sold across a wide-ranging area that included large markets in Edo, neighboring castle towns, villages, river ports, and mountain villages, and even far off port cities in Hitachi Provence. There was also a demand for rice from surrounding areas for use in alcohol and confectionary production. Eventually, a demand also grew for inexpensive rice for consumption among the farming class. Landowners put effort into collection and distribution, working to meet private sector demands and bearing the responsibility of distributing the rice product over a wide area. With the advent of rice being produced as a commodity came a significant change to the food and rice-cropping agricultural practices of farmers. They became sensitive and flexible toward market variations resulting from low or abundant increased crop yields brought about by periods of cold and warm weather, respectively, and responded to them proactively. In the early nineteenth century, when warmer climate conditions led to abundance in rice crops and subsequently, a recession from the decreased price of rice, farmers adjusted by reducing or even giving up their farming work, transitioning to doing various other occupations, thus being able to buy and eat rice and other extravagant foods. However, as this way of living progressed, farmers were seemingly forgetful of the Tenmei no Kikin famine in the 1780s; they did not take the necessary precautions against famine, creating a state of vulnerability for heavy damage in the case of an eventual food shortage. A short time later, there came another a period of famine from the 1830s (called Tenpou no Kikin) during the final period of the Tokugawa Shogunate. During this famine, the price of rice suddenly increased, leading farmers in rice-producing areas to return to the fields and resulting in their return to their former lifestyle with ample food.

3 0 0 0 OA 力率改善型エアコン用単相倍電圧コンバータ回路

- 著者

- 植杉 通可 金澤 秀俊 蛭間 淳之 宮崎 浩 神戸 崇幸

- 出版者

- The Institute of Electrical Engineers of Japan

- 雑誌

- 電気学会論文誌D(産業応用部門誌) (ISSN:09136339)

- 巻号頁・発行日

- vol.119, no.5, pp.592-598, 1999-05-01 (Released:2008-12-19)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 8 10

The active-filter is one of the most efficient methods to improve power factor. However, this method has problems such as increasing switching loss and switching noise.This paper describes a new power factor correction (PFC) converter called “Partial-switching PFC”, which achieves power factor rate of 99% only by generating a single pulse in the power line cycle with high efficiency and low total harmonic distortion. Its application to our air-conditioners is described at the end.

3 0 0 0 OA 運動拒否を示す在宅リハビリテーション患者に対する価値に関する介入の効果—単一症例研究—

- 著者

- 仲上 恭子 中鹿 直樹 谷 晋二

- 出版者

- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会

- 雑誌

- 認知行動療法研究 (ISSN:24339075)

- 巻号頁・発行日

- pp.21-025, (Released:2022-11-29)

- 参考文献数

- 14

在宅リハビリテーションでは、高齢者特有の心理状態により目標設定が不明確となっていると指摘されている。本研究では、在宅リハビリ患者に対する価値に関する介入が、生活の質と目標設定に及ぼす効果について、単一事例を通して検討した。患者は慢性腰痛を抱える男性であり、腰痛による活動性低下と、運動の拒否が生じていた。介入は、週に2回計12回の介入セッションと、2週間後のブースターセッション1回を実施した。結果、心理的柔軟性と生活の質が向上し、運動の拒否行動が減少した。価値に基づく行動として将棋を行い、痛みがあっても活動できることに気づき、運動が価値に関連づけられたことで拒否行動が低減したと考える。また、本研究では患者本人の心理的問題だけでなく、家族やリハビリ担当者との関係性とその問題を扱うことで、さらに介入の有効性を高めることができたと考えられる。

3 0 0 0 OA “黒い羊”と“白い羊” : 2つのタイプの“表現者”を範例として

- 著者

- 酒井 俊行

- 雑誌

- 聖学院大学論叢 = The Journal of Seigakuin University (ISSN:09152539)

- 巻号頁・発行日

- vol.第32巻, no.第1号, pp.11-25, 2019-10-25

真逆に位置する2つのタイプの表現者平手友梨奈と川上奈々美を分析することによって,“黒い羊”問題を議論してみた。この二人の表現者は立ち位置は真逆であるが,実はその差は紙一重と思われる。にもかかわらず,一方が白で一方が黒。実際に社会で生起する“黒い羊”問題においても,白でも黒でもほとんどはっきりした差異は見られない。寸毫の差が白黒の分かれ目となってしまう。これが“黒い羊”問題の本質であり,それ故にここに独特の複雑性が醸し出される。