- 著者

- 恩田 真衣 大久保 紀一朗 板垣 翔大 泰山 裕 三井 一希 佐藤 和紀 堀田 龍也

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)

- 巻号頁・発行日

- pp.S46026, (Released:2022-10-13)

- 参考文献数

- 9

本研究では,小学校第4学年理科「物のあたたまり方」の単元で日常生活や社会との関連を図るアニメーション教材を開発し,その効果を検証した.その結果,開発したアニメーション教材を使用すると,学習内容と日常生活や社会との関連に気づき,理科学習に対しての興味が高まること,アニメーション教材に,児童が選択したり,繰り返し試行したりできるような機能をつけることで,思考を深めようとする理科学習に対しての興味が高まること,正しい概念形成が促されることが示唆された.

2 0 0 0 OA 悪性症候群の診断と治療に対する集学的取り組みにおいて薬学的アプローチが有用であった一例

- 著者

- 亀田 圭輔 渡来 和宏 高橋 憲二 庄古 知久 濃沼 政美 生島 五郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)

- 巻号頁・発行日

- vol.136, no.6, pp.925-929, 2016-06-01 (Released:2016-06-01)

- 参考文献数

- 14

Since 2012, Matsudo City Hospital has increased the number of pharmacists stationed in the ward on weekday mornings at the emergency care center, the intensive care unit (ICU) and the high care unit (HCU). Multidisciplinary joint meetings and joint conferences are conducted in the emergency care center, and patient and drug information is shared. A 20-year-old man was transferred to our hospital after a traffic accident. He was diagnosed with subarachnoid hemorrhage and brain contusion. He exhibited violent movement and intense restlessness. He was sedated with a continuous intravenous infusion of 5 mg/h midazolam and 20 μg/h fentanyl, with intubation. Propofol was also used intermittently. The midazolam infusion was concluded on day 5 of hospitalization. However, his restlessness recurred so an intravenous drip infusion of 150 mg/h haloperidol was administered. On the 7th day, he developed a high-grade fever, muscle rigidity, perspiration, and leukocytosis, and malignant syndrome or malignant hyperthermia was suspected. For malignant syndrome treatment, he received an intravenous drip infusion of 60 mg dantrolene, followed by the combined oral administration of 100 mg/d dantrolene and 7.5 mg/d bromocriptine. Considering various pharmacological effects, we selected an intravenous drip infusion of 25 mg hydroxyzine hydrochloride as the drug to alleviate restlessness. The patient's course continued without recurrence of malignant syndrome; his symptoms improved because of pharmaceutical care with an awareness of patient benefits through clinical and laboratory findings, consultation with the attending physician, presentation of information on causative and therapeutic drugs, and coordinated planning of a prescription design.

2 0 0 0 OA 高齢期のパーキンソン病

- 著者

- 犬塚 貴

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年医学会

- 雑誌

- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.6, pp.616-618, 2011 (Released:2012-02-09)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 2

2 0 0 0 OA 向精神薬の実際的な使用法:精神科診療での経験から

- 著者

- 兼子 幸一

- 出版者

- 日本神経治療学会

- 雑誌

- 神経治療学 (ISSN:09168443)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.5, pp.S136, 2016 (Released:2016-10-31)

2 0 0 0 OA 謎多き半翅目昆虫の胸部内跳躍機能

- 著者

- 小川 直記

- 出版者

- 一般社団法人 日本昆虫学会

- 雑誌

- 昆蟲.ニューシリーズ (ISSN:13438794)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.3, pp.96-105, 2019-09-25 (Released:2021-09-25)

- 参考文献数

- 52

昆虫には,跳躍機能を持つものがしばしば知られる.強力な跳躍を行う昆虫は,大きな跳躍筋だけでなく,その収縮で産み出されるエネルギーを弾性のある組織に一度蓄え,一気に放出することのできるカタパルト機構という仕組みを持つ.多くの昆虫はこの仕組みを脚に持つが,半翅目は,全昆虫の中でも珍しく,飛翔機能のある胸部内にカタパルト機構を用いた跳躍機能を獲得している.さらに,このような特殊な機能の発達が,同じ目の中で複数回起こっていることもわかってきた.本稿では,昆虫の跳躍機能について概説するとともに,このような半翅目における跳躍機能の進化史について,これまでに得られている知見をまとめた.

2 0 0 0 OA 柔術秘伝活法 : 一名・死人蘇生術

- 著者

- 松本美乃 (楊柳道人) 編

- 出版者

- 清明堂

- 巻号頁・発行日

- 1892

2 0 0 0 OA 排便と健康

- 著者

- 浦尾 正彦

- 出版者

- 順天堂医学会

- 雑誌

- 順天堂醫事雑誌 (ISSN:21879737)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.1, pp.16-24, 2014 (Released:2014-07-31)

- 参考文献数

- 31

- 被引用文献数

- 2 1

便秘とは,排便の頻度が週2回以下で,便が硬く,排便困難,残便感がある状態といわれている.実際には放置されていたり自己流の対処をされていることが多い.が,便秘患者では労働生産性が障害されたり,肛門疾患や結腸癌などの様々なリスクも増加することが知られており,しっかり取り組むべき疾患である.慢性便秘は,症候性,薬剤性,器質性,機能性便秘などに分類される.症候性便秘は神経疾患,内分泌疾患の症状の一部としてみられるもの,薬剤性便秘は薬剤によって誘発されるもので薬剤の中止変更で改善する.器質性便秘は結腸などの器質的変化によるもので時として手術を必要とする.特に排便時出血,50歳以上,大腸癌の家族歴,急激な体重減少がある場合は専門医に相談する必要がある.ほとんどの慢性便秘は機能性便秘であり,生活習慣の改善でコントロールできることが多い.すなわち,①睡眠を十分にとる,②1日の生活リズムを整える,③朝食を食べる,④軽い運動を行う.また腸内環境を整えるために,⑤食物繊維を摂る,⑥1日2l の水分摂取,⑦ヨーグルトや整腸剤を摂取する.またスムーズな排便のために,⑧排便マッサージ,⑨排便姿勢の調整,⑩リラックスできる環境づくりなどがあげられる.機能性便秘を放置することで,さらにひどい便秘となり手術を要する疾患に発展することもあるので,重症化を予防するための日々の努力が重要である.

- 著者

- Yoshiyuki KINOSE Yuji MASUTOMI Fumitaka SHIOTSU Keiichi HAYASHI Daikichi OGAWADA Martin GOMEZ-GARCIA Akiko MATSUMURA Kiyoshi TAKAHASHI Kensuke FUKUSHI

- 出版者

- The Society of Agricultural Meteorology of Japan

- 雑誌

- 農業気象 (ISSN:00218588)

- 巻号頁・発行日

- pp.D-19-00045, (Released:2019-12-19)

- 参考文献数

- 48

- 被引用文献数

- 7 14

In Asia, where rice is a major crop, there is high concern about the detrimental effects of climate change on rice productivity. Evaluating these effects, considering the country-specific cultivars’ responses to climate, is needed to effectively implement the national adaptation plans to maintain food security under climate change. However, to date, information on the effects of climate change on the local rice cultivars used in developing countries is extremely limited. In the present study, we used a process-based crop growth model, MATCRO-Rice, to predict the impact of climate change on yields of the major local rice cultivar Ciherang in Indonesia during the next 25 years (2018-2042). This model simulated the effects of current to future air temperature, precipitation, and atmospheric carbon dioxide concentration on rice yield. A total of 14 future climate scenarios, derived from a combination of four general circulation models and three or four representative concentration pathway scenarios in the Coupled Model Intercomparison Project Phase 5, were used to consider the uncertainty of the future climate. The results showed that the rice yield was reduced under all climate scenarios, mainly because of the higher air temperature, leading to reduced photosynthetic rates, increased respiration rates, and phenological changes such as acceleration of senescence. The mean yield reduction across the 14 future climate scenarios was 12.1% for all of Indonesia in 2039-2042. Therefore, to maintain yields in Indonesia, rice production needs to adapt to climate change, and especially to higher air temperatures, in the near future.

2 0 0 0 OA 制限付き最尤推定法(REML推定法)

- 著者

- 南 美穂子

- 出版者

- Japanese Society of Applied Statistics

- 雑誌

- 応用統計学 (ISSN:02850370)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.2, pp.73-78, 1996-11-25 (Released:2009-06-12)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 2

- 著者

- 有原 千尋 籔谷 祐介

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.3, pp.690-697, 2022-10-25 (Released:2022-10-25)

- 参考文献数

- 20

本研究は、アートプロジェクト関係者間の共通認識をはかる評価手法開発のための基礎的知見を得ることを目的とし、アートプロジェクト関与自治体を対象に活動特性・評価実態・評価意識に関するアンケート調査を行った。単純集計では、自治体の評価実態・意識の全体傾向として、評価の必要性と実際の評価実態に乖離があることや現状の評価に不足感を感じていることを明らかにした。また、評価に必要な観点による類型化と活動特性・評価特性の比較分析により、各類型の評価の課題を明らかにし、(1)【横断評価型】は多様な観点を客観的に評価し関係者間の意識共有を促進する評価ツール開発、(2)【活動改善評価型】は現状の評価手法が活動成果を十分に評価できているかの検証、(3)【社会/経済評価型】は現状はかれていない社会的効果をはかる手法検討や評価負担軽減と評価観点に関するアート関係者との意識共有など、各類型の評価の展望を考察した。さらに横断的分析により、自治体の評価観点には活動目的や管轄部署の性質が影響を及ぼすことや、活動における協働がもたらす影響や地域の魅力創出などの効果をはかりきれない点がアートプロジェクト評価の課題であることが示唆された。

2 0 0 0 OA 坐骨神経鍼通電療法における鍼刺入路の画像解剖学的検討

- 著者

- 渡邊 健 鮎澤 聡

- 出版者

- 公益社団法人 全日本鍼灸学会

- 雑誌

- 全日本鍼灸学会雑誌 (ISSN:02859955)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.1, pp.21-31, 2021 (Released:2021-10-28)

- 参考文献数

- 5

【目的】坐骨神経鍼通電療法とは、殿部あるいは下肢において鍼を経皮的に刺入して坐骨神経に電気刺激を行う方法である。一定の治療効果が報告されているが、体表の指標を目安にブラインド下に鍼を刺入するため、血管等組織損傷の可能性が常に存在する。これまでに、安全性を目的とし、かつ生体を用いた殿部における鍼刺入路の画像解剖学的検討はなされていない。本研究では、殿部の生体画像を用いて、殿部刺鍼点およびその鍼刺入路周囲部における解剖学的構造物(骨盤腔内臓器・血管・骨格筋)の解析を行い、より安全性の高い刺鍼部位について検討を行った。 【対象と方法】殿部における代表的な刺鍼点3点(a:傍仙骨部・b:梨状筋下孔部・c:坐骨結節-大転子間部)を取り上げ、各鍼刺入路周囲部をそれぞれA、B、Cゾーンとし、各ゾーンに存在する構造物について既存のCT画像(男5症例・女7症例)を用いて解析を行い、安全性について検討した。 【結果】内腸骨動脈から分枝する上殿動脈・下殿動脈の分枝パターンと走行は多様ではあるが、Aの頭側には太い上殿動脈、AおよびBには太い下殿動脈が存在することが確認された。坐骨神経内側に伴行する下殿動脈はCにも存在するが、血管径は末梢に向かうほど細くなるため、太い動脈はほとんど確認できなかった。また、AおよびBの腹側では全例で骨盤腔、約半例で腸管等臓器への接触が確認された。Cでは深部であっても臓器そのものが存在していないため、臓器損傷リスクは皆無であり、刺入路の先は筋または骨のみであった。 【結論】A・Bでは鍼先が深部・内側に向くと骨盤腔内臓器損傷の可能性がある。Aでは上殿動脈、A・B・Cでは下殿動脈への血管損傷の可能性はあるが、Cでは血管径が細いため刺鍼に伴う出血のリスクは低いと考えられる。坐骨結節-大腿骨間(C)における刺鍼が最も安全性が高いことが示唆された。

2 0 0 0 OA 女性医師の生産性と期待される社会システム

- 著者

- 野崎 京子

- 出版者

- 日本臨床麻酔学会

- 雑誌

- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.5, pp.494-506, 2005 (Released:2005-09-28)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 1 1

ここ数年, 女性医師の増加傾向が著しい. 平成16年度の新臨床研修医制度導入により, 従来の大学医局を中心とした労働供給システムが変化し, 病院現場における労働力不足が深刻になってきた. そのため, 病院の管理的立場での対策が取り上げられるようになった. 日本臨床麻酔学会第24回大会におけるシンポジウム 「女性医師の生産性」 が設けられたのもその意味があったと思われる. そもそも, 女性の労働生産性について考えるとき, 単なる生物学的な差をもって男性との差を論ずることはできない. 文化的・社会的背景からくる性別役割分担意識が大きく影響している. まず, 労働基準法など母性保護・育児支援に関する現行の法律の尊重が重要である. また, 文明国として男女共同参画社会の実現に向けての社会的・個人的努力が必要であり, そのためには医療現場におけるさまざまな工夫が期待される. そのような施策により, 女性医師の生産性は現在より高くなっていくと予想されるので, 現時点で女性医師に特有の社会システムを構築するのは時期尚早であろう.

2 0 0 0 OA ホルマリン固定組織からのDNA抽出法とPCR法による遺伝子解析

- 著者

- 菊池 真 舘 延忠 小塚 直樹 二宮 孝文 小林 正裕 堀本 佳誉 内田 英二 佐々木 公男 辰巳 治之

- 出版者

- 札幌医科大学医学部

- 雑誌

- 札幌医学雑誌 = The Sapporo medical journal = The Sapporo medical journal (ISSN:0036472X)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.3, pp.39-44, 2005-08-01

Formalin is a main fixative in the field of pathology. Molecular biological analysis of formalin-fixed samples was difficult because formalin fixation decreased the quality of isolated DNA. Therefore, we compared the quality of DNA obtained by using DNA extraction kit (Sepa GeneR) to that using proteinase K. Using proteinase K, it was possible to extract high quality DNA, and obtain DNA from samples of 3 months fixative. Moreover, by proteinase K method, it was also possible to analyze aprataxin gene exon 5 in DNA extraction from formalin-fixed human brain tissues from a suspected case of early-onset ataxia with ocular motor apraxia and hypoalbuminemia (EAOH). The aprataxin gene exon 5 DNA sequences were obtained following in vitro gene amplification using nested-PCR. Mutation on aprataxin gene exon5 was not observed in the suspected case of EAOH; however, it was possible to perform sequence analysis of aprataxin gene exon5. This method was more useful for DNA extraction and direct sequencing of formalin-fixation samples than the kit method.

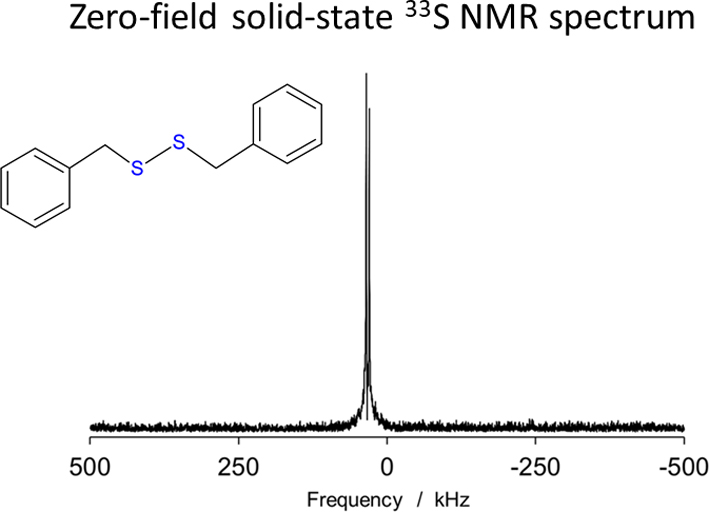

2 0 0 0 OA 有機硫黄化合物を測定対象とする無磁場固体核磁気共鳴(NMR)法の応用

- 著者

- 山田 和彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本生物物理学会

- 雑誌

- 生物物理 (ISSN:05824052)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.4, pp.242-245, 2022 (Released:2022-09-25)

- 参考文献数

- 5

硫黄原子が関与する様々な分子メカニズムの解明に威力を発揮する新規分析手法として期待されている無磁場固体33S核磁気共鳴(NMR)法について,技術的背景や測定事例,また,装置の概要を交えて概説する.本手法を使用することで,共有結合性を示す硫黄の詳細な電子情報を得ることや局所的立体構造解析が可能になる.

2 0 0 0 蟹江町史

- 著者

- 蟹江町史編さん委員会 編

- 出版者

- 蟹江町

- 巻号頁・発行日

- vol.本編, 1973

- 著者

- 葛原 和三

- 出版者

- 防衛研究所

- 雑誌

- 防衛研究所紀要 (ISSN:13441116)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.3, pp.21-37, 2006-03

2 0 0 0 OA 韓流ブームと対韓意識:韓流との関連で見た韓国・韓国人イメージおよび日韓関係に対する認識

- 著者

- 斉藤 慎一 李 津娥 有馬 明恵 向田 久美子 日吉 昭彦

- 雑誌

- 東京女子大学比較文化研究所紀要 (ISSN:05638186)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, pp.1-32, 2010-01-01

The Hanryu boom-strong interest in South Korean pop culture-has been rapidly expanding in many Asian countries since the late 1990s. Several years later, Japan was also witness to the Hanryu boom. The boom in Japan further advanced owing to the popular Korean soap opera “Winter Sonata,"which was first broadcast on NHK in 2003. Gradually, since the media attention decreased, the Korean craze died down in the past few years; however,the popularity of South Korean pop culture seems to have a strong hold in Japan.This study examines how people evaluated the Hanryu boom and whether the increased popularity of South Korean pop culture contributed to improvement in the Japanese perceptions of and attitudes toward South Korea.To address these research questions, we conducted a sampling survey from November to December 2006. One thousand Tokyo residents aged between 20 and 74 years were randomly selected from a Tokyo poll-book that listed all electorates. Each resident was sent a questionnaire by mail; 367 effective questionnaires were returned.Results show that respondents made relatively balanced judgments regarding the Hanryu boom. While many respondents thought that the Hanryu boom contributed to improvement in the relations between Japan and South Korea and advanced cultural exchange between the two countries, they also regarded the boom to have certain negative aspects. More than 60% of the respondents felt that the Japanese media reported the Hanryu boom in an exaggerated manner, and about 20% said that it put unresolved political issues, such as different historical perceptions between the two countries, on the backburner.The results reveal that many respondents still consider South Korea as a closed and traditional society, although they also regard it as an economic power. With regard to the influence of the Hanryu boom, the data shows that about 36% of the viewers of Korean TV dramas/movies developed a more positive perception of Korea.In addition, a multiple regression analysis

2 0 0 0 日本外科学会を育てたスクリバの系譜

- 著者

- 佐藤 裕

- 出版者

- 一般社団法人日本外科学会

- 雑誌

- 日本外科学会雑誌 (ISSN:03014894)

- 巻号頁・発行日

- vol.103, no.5, pp.449-450, 2002-05-01

2 0 0 0 工学寮工学校再考:構想と実現における山尾庸三とマクヴェインの貢献

- 著者

- 泉田 英雄

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.81, no.720, pp.477-487, 2016

Edmund Morel, the fist chief engineer in railway division of the Meiji Japan, proposed in April 1870 the foundation of the ministry of public works, which consisted of execution, accountants and education sections. The education section's main objective was to train young Japanese under its institute by foreign teachers. The students would learn both theory and practice at its college after they acquired basic knowledge at its school. Although the Meiji government agreed to found the ministry in November 1870, the education section was neglected. Yozo Yamao who trained as engineer at Glasgow, entered the service of engineering section at the Meiji government in 1870, and insisted on the significance of engineering education and survey. When the ministry was officially organized in September 1871, he became a vice minister of the public works as well as chief of both education and survey sections, and assured that he could find and hire foreign teaching staff and build the school buildings before opening of the institute in August 1872. Colin Alexander McVean, a Scottish civil engineer, appointed as a chief surveyor to the survey section, assisted Yamao to build the school facilities and hire foreign staff.

2 0 0 0 IR スペイン国王フェリッペ二世の「天正遺欧少年使節」関係稀覯文書(批評と紹介)

- 著者

- Garcia Fr.Jose Delgado 井出 勝美

- 出版者

- 慶應義塾大学

- 雑誌

- 史学 (ISSN:03869334)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.2, pp.233-238, 1973-01

批評と紹介