48 0 0 0 OA 水族館職員に生じたMycobacterium marinum感染症

- 著者

- 飯田 利博 森 弥生 西山 千秋

- 出版者

- Meeting of Osaka Dermatological Association

- 雑誌

- 皮膚 (ISSN:00181390)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.1, pp.76-79, 1998 (Released:2010-08-25)

- 参考文献数

- 6

症例は26歳, 男。水族館職員。右第5指基節背面に淡紅色結節 (16×14mm) が単発した。病理組織学的に真皮浅層に肉芽腫性細胞浸潤をみとめ, 病巣よりM.marcnumを分離した。オフロキサシン内服と温熱療法にて治癒し, 治療中止12カ月後も再発を見ない。感染源の検索のため水族館施設を調査したところ, 主に濾過水槽内の濾過砂から同菌を分離した。感染予防に綿製手袋の使用と, 作業後5分間の手, 前腕の温浴 (42℃-45℃) が有効と考えた。

48 0 0 0 OA 糖尿病、心・脳血管疾患、慢性腎疾患などを発症させる脂質栄養 ―隠れていた発症因子

- 著者

- 奥山 治美 大原 直樹

- 出版者

- 日本脂質栄養学会

- 雑誌

- 脂質栄養学 (ISSN:13434594)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1, pp.75-88, 2017 (Released:2017-05-21)

- 参考文献数

- 29

Recently, close correlations of cardiovascular disease(CVD)with diabetes and chronic kidney disease have been emphasized although the causal relationshipsremain to be defined. Current nutritional guidelines for the prevention of these diseases issued from authoritative organizations are consistent with those proposedby a group of Harvard University School of Public Health(Harvard-SPH School) that the intakes of saturated and trans fats should be reduced while increasing that of polyunsaturated linoleic acid in order to lower LDL-C/HDL-C ratio and thereby reduce CVD. The Harvard-SPH School was based on epidemiological studies with unavoidable biases, and more reliable RCT studies reported the opposite conclusions; long-term interventions based on the cholesterol hypothesis resulted in increased CVD and all-cause mortality. Moreover, treatments with statins effectively lowered LDL-C/HDL-C ratios but were essentially ineffective in preventing CVD as shown in RCT trials performed after 2004/5, when new regulations on clinical trials came into effect in the EU and US. Alternatively, we revealed pharmacological mechanisms of statins and warfarin to stimulate atherosclerosis and heart failure. Moreover, some types of vegetable oils were shown to share a mechanism common to statins that they inhibit vitamin K2-dependent processes leading to various lifestyle related diseases. Our nutritional recommendations for the prevention of these diseases are, ①increasing the intake of foods with low ω6/ω3 ratios, ② reducing fats and oils with vitamin K2 inhibitory activities, and ③ evaluating animal fats and cholesterol to be beneficial for the prevention of stroke, but not risky for the development of CVD.

48 0 0 0 OA 極東における古代および中世天文学の現代天文学への影響

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.8, pp.8_66-8_68, 2022-08-01 (Released:2022-12-23)

48 0 0 0 OA 女性の服装は痴漢被害の原因になるか ―「痴漢神話」に関する被服社会心理学的研究―

- 著者

- 曹 陽 高木 修

- 出版者

- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会

- 雑誌

- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.11, pp.743-747, 2005-11-25 (Released:2010-09-30)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 2

本研究では、服装と痴漢被害の関係についての「痴漢神話」が存在するのか、つまり、人は女性の服装が電車内での痴漢被害の原因になる可能性があると認知するのかを、探索的に検討することを目的とした。15歳から37歳までの326名の高校生と大学生を対象に質問紙調査を実施し、主として、次の2点が明らかとなった。1) 痴漢被害経験のない女性においては、ミニスカートを含めて女性の服装が、痴漢被害の原因にならないと認知していた。2) 痴漢被害経験のない男性においては、ミニスカートを含めて女性の服装が、痴漢被害の原因になると認知していた。

- 著者

- 清水 宏樹 室岡 太一 谷口 守

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.3, pp.592-598, 2022-10-25 (Released:2022-10-25)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 1

近年,コロナ禍を契機とし,仏・パリの15分都市を中心に,「自宅周辺で生活を完結することができる」生活圏概念に関心が高まっている.本研究では東京都市圏における15分都市の実現実態を初めて詳細に検証した.この結果,都心側では徒歩によって15分以内で生活をしている者の割合が相対的に高い反面,郊外になるほど自動車に依存しなければ15分生活圏を実現できない傾向が明らかとなった.また,すべての都市機能誘導区域が15分以内の徒歩圏での生活サービス拠点として機能しているわけではなく、特に鉄道駅を伴わない都市機能誘導区域ではその傾向が顕著であることが示された.

48 0 0 0 OA 栄養素代謝におけるマグネシウムの重要性

- 著者

- 上原 万里子 石島 智子 松本 一朗 岡田 晋司 荒井 綜一 阿部 啓子 勝間田 真一 松崎 広志 鈴木 和春

- 出版者

- 日本海水学会

- 雑誌

- 日本海水学会誌 (ISSN:03694550)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.4, pp.202-210, 2010-08-01 (Released:2011-08-10)

- 参考文献数

- 32

Magnesium (Mg) is essential for a diverse range of physiological functions, as it is involved in a variety of the body's biochemical processes. Mg deficiency, either from inadequate intake or from excess excretion, is often suspected to be associated with the development of many symptoms and diseases. The nutritional and physiological importance of Mg has already been well established. Mg was finally confirmed to be the most effective element for preventing several diseases, such as cardiovascular disease and metabolic disorders including obesity, diabetes and hypertension. Recently, many studies and meta-analyses have proved the above findings. Furthermore, a number of studies have reported the effects of Mg deficiency on carbohydrate, lipid, protein, vitamin and mineral metabolism. In this review, we discuss the effects of dietary-Mg deficiency on proteins, lipids, ascorbic acid and mineral metabolism, including kidney calcification and bone loss, in rodents. Furthermore, we performed transcriptome analysis to comprehensively understand the effects of dietary-Mg deficiency in rat livers and femora by using DNA microarray.

48 0 0 0 OA 「心理学研究」の新心理尺度作成論文に記載された尺度作成の必要性

- 著者

- 仲嶺 真 上條 菜美子

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- vol.90, no.2, pp.147-155, 2019 (Released:2019-06-27)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 1

This paper reviewed articles published in the Japanese Journal of Psychology pertaining to the development of a new psychological scale and ascertained whether these articles supported the necessity to develop a new scale. In a period of 15 years, there were 112 articles related to the development of a scale found in the Japanese Journal of Psychology. Only about 30% (38 articles) describe the necessity related to the originality of the new scale. In addition, about 40% (48 articles) do not describe the definitions of the constructs. Based on these results, the following two points are proposed: the importance of specifying the definition of the new construct; and clarifying similarities and differences between the new scale and the existing scales.

48 0 0 0 OA 肺結節陰影を呈した肺スエヒロタケ(Schizophyllum commune)症の1切除例

- 著者

- 坂口 泰人 千葉 直久 齊藤 正男 石川 真也 中川 達雄

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本呼吸器外科学会

- 雑誌

- 日本呼吸器外科学会雑誌 (ISSN:09190945)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.4, pp.464-468, 2018-05-15 (Released:2018-05-15)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 1

肺結節陰影を呈した肺スエヒロタケ(Schizophyllum commune)症の1切除例を経験したので報告する.症例は58歳,女性.職場健診にて右肺の異常陰影を指摘され,前医に紹介となり,CT検査で右肺上葉に空洞を伴う結節影を認め,精査加療目的で当科に紹介となった.PET検査では同結節に軽度の集積を認め,診断および治療を兼ねて胸腔鏡下手術を行った.術中迅速診断では悪性所見を認めず,肺部分切除を施行した.術後の気漏が遷延したこと,および,その後の検査で肺アスペルギルス症が疑われため,再手術にて右肺上葉S1+S2区域切除を行った.術後の培養検査からアスペルギルスとは同定されず,遺伝子検査の結果,肺スエヒロタケ症の診断に至った.術後経過は良好で術後5年の現在,肺スエヒロタケ症の再燃はみられない.

48 0 0 0 OA 新生ロシアのネオナチ思想 ―人民民族党の暴力的排他主義―

- 著者

- 大矢 温

- 出版者

- ロシア・東欧学会

- 雑誌

- ロシア・東欧研究 (ISSN:13486497)

- 巻号頁・発行日

- vol.2002, no.31, pp.57-72, 2002 (Released:2010-05-31)

- 参考文献数

- 21

The main object of this paper is to analyze the prevalence of xenophobia (and Neo-nazism as its political expression) in Russian society today and to examine its persuadable causes. Here the action and the ideology of the People's National Party (Narodnaya national'naya partiya) and of its leader Alexander Ivanov-Sukharevskiy are analyzed as an example of the violent fascist party in Russia because the PNP is considered to have a strong relation with the Skinhead movement among the younger generation today.Today xenophobia and racial antipathy is prevalent throughout European society and racist or fascist movement is gaining ground in many European countries. The question is, does Russian fascism have any relationship with this global movement? If so, does it advocate nationalism owing to the effect of globalism? Does fascism equal to a nationalism of Russia? (We must remember that more than 20 million Soviet people were killed in the war against the fascist Germany.) Is the Neo-nazi in today's Russia is really a Nazism? How does it differ from the classical one?The leader of the People's National Party, Alexander Ivanov-Sukharevskiy, came to be known as a politician only after he became a candidate of the Parliament in 1995. He became widely known by his book “My Faith is Rusism!” (Moya vera - rusizm!) in 1997. In this book, Ivanov names his ideology as “Russism”. Although his “Russism” is composed of many ideological fragmentary elements of popular fascism, it can be formulated as a slogan of “Russia for Russians”, which also can be summed up as an appeal for Russians to emancipate Russia from “non-aryans”, “communists”, and “Jews” and to fight against them.Obviously, Ivanov's “Russism” is not so prominent one among other fascism ideologies. But what is the main reason of its success? Why does it so attract young dissatisfied Russians? What is the background of its prosperity?In this author's opinion, the main cause of Ivanov's prosperity does not seem to be “a confusion” of post-Soviet society. Rather, it must be found in “a relative stability” of Russian society today. In a word, Russian society today is not so confused as the post-Soviet society, say, up to 1995. A fairy tale of a post-Soviet millionaire is not plausible today for those whom live in misery. Because, according to Ivanov, “Jews” have already established “Yid resume” in Russia.Then, what is to be done? The answer is quite simple -- “fight against them”.By arguing so, Ivanov published one document which is named “The ABC's of Russian skinheads” (Azbuki rocciiskikh skinheaov) . In this document, Ivanov encourages the dissatisfied young to eliminate alien elements from Russia and to shave their own heads. In this way, Ivanov connects “Russism” as a political movement with skinheads, which was regarded as a sub-culture of the violent young.

48 0 0 0 OA 秩父・武甲山論

- 著者

- 笹久保 伸

- 出版者

- 特定非営利活動法人 頸城野郷土資料室

- 雑誌

- 頸城野郷土資料室学術研究部研究紀要 (ISSN:24321087)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.8, pp.1-25, 2016 (Released:2019-04-18)

- 参考文献数

- 9

秩父盆地を象徴する山、武甲山。武甲山は古くより秩父地域における信仰の山である。秩父盆地の神の山であり、現在もなお秩父の総鎮守である秩父神社の神体山とされている武甲山の存在によって日本の三大曳山祭りに数えられる秩父夜祭りや、御田植祭などの祭り事、札所巡礼などの民間信仰が成立してきた。しかし武甲山は石灰石を採掘するために現在もほぼ毎日12時30分にダイナマイトで爆破され続けている。秩父地域は自然豊かで霊場として知られる信仰深い地域であると同時に、毎日神を爆破しているという二面性および究極的な矛盾を抱える地域である。自身が秩父に在住し活動を続ける芸術家という立場から、芸術作品制作のためにおこなって来た秩父調査の中で発見した秩父の現実や、神の山を爆破し解体し続ける秩父地域における武甲山の存在について様々な視点から考察する。

48 0 0 0 OA 呼称が立ち上げる〈わたしたち〉 ゲイ・バイセクシュアル男性へのインタビューから

- 著者

- 森山 至貴

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.1, pp.103-122, 2011-06-30 (Released:2013-03-01)

- 参考文献数

- 15

社会的マイノリティをめぐる議論は,差別の考察と結びつくかたちで常にカテゴリー語を1つの重要な論点としてきた.しかし,当該カテゴリー成員にとっての呼称が果たす意味や意義については,考察されていない.そこで本稿では,ゲイ男性およびバイセクシュアル男性の自称としての「こっち」という表現を取り上げ,この論点について考察する.具体的にはゲイ男性またはバイセクシュアル男性13人に行ったインタビューの結果を分析する.ゲイ男性とバイセクシュアル男性の集団を指す「こっち」という「婉曲的」な呼び名が〈わたしたち〉を指すために用いられる理由はいくつかあるが,そこに「仲間意識」のニュアンスが込められている点が重要である.この点には「こっち」という言葉のもつトートロジカルな性質が関連しており,「仲間」であることは性的指向の共通性には回収されない.また,「仲間意識」を強く志向するこの語彙を用いることによって「仲間意識」を発生させることも可能である.ただし,それが投企の実践である以上,他の言葉よりは見込みがあるにせよ,「仲間」としての〈わたしたち〉が必ず立ち上がるとは限らない.反例もあるにせよ,曖昧さをもったトートロジカルな「こっち」という言葉は柔軟で繊細なかたちで〈わたしたち〉を立ち上げるための言葉として存在しており,このことは意味的な負荷の軽減がマイノリティ集団の言語実践にとって重要ではないか,との洞察を導く.

48 0 0 0 OA 1923年関東地震の本震直後の余震活動

- 著者

- 武村 雅之

- 出版者

- 公益社団法人 日本地震学会

- 雑誌

- 地震 第2輯 (ISSN:00371114)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.4, pp.439-455, 1994-03-14 (Released:2010-03-11)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 4

Aftershock activities for two days after the 1923 Kanto earthquake is reinvestigated from the data of S-P time, maximum amplitude, and its period, which are newly measured on the records at the Gifu observatory. 34 aftershocks with magnitude M from 5.0 to 7.5 are identified on the records. According to locations of epicenters of aftershocks inferred from the S-P times, most of large events concentrated in the vicinities of western or eastern ends of the rupture area of the main shock. The first aftershock activity started in the western region immediately after the main shock at about 12:00 on the 1st of September and included two M=7 class events, whose magnitudes are newly determined from maximum amplitudes in vertical component of these records. At about 12:40, aftershocks began to occur in the eastern region. The next activity began at 13:00 in the western region again. From 17:00 on the 1st to 11:00 on the 2nd of September, the activity was quiet. The largest aftershock of M=7.5 and its related events occurred in the eastern region after this quietness. Then, the activity returned to the western region again at about 21:00. It is found that the number of M≥6 aftershocks is 16 for two days, which is meaningfully larger than that for the other M=8 class events in and around Japan.The natural period of the vertical component of the seismograph was about 1s, while those of the horizontal components were about 5s. Therefore, the ratio γ of maximum amplitude in vertical component to those in horizontal components is used as a parameter which show a frequency characteristic of seismic waves from each aftershock. All the aftershocks in the eastern region have low-frequency characteristics, which show smaller γ values, comparing with those in the western region. We also found some aftershocks of which wave forms are similar to those of recent events occurring in the same region. These results indicate that the aftershock activities included the same type events as we can find in the recent seismicity and suggest that the locations of epicenters of the aftershocks inferred in the present study are proper.

48 0 0 0 OA テクノクラート財務大臣と経済投票:専門家による政策決定はアカウンタビリティを阻害するか

- 著者

- 井関 竜也

- 出版者

- 日本比較政治学会

- 雑誌

- 比較政治研究 (ISSN:21890552)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.1-29, 2023 (Released:2023-09-05)

- 参考文献数

- 43

近年、政治過程において、選挙を通じて選出されていない非党派的な専門家(テクノクラート)の果たす役割が拡大している。専門家の関与は専門知に基づき複雑な政策課題に対処することを可能にすることが期待されている。一方、選挙によって解任することのできない専門家による政策決定は、政府の有権者に対する選挙を通じたアカウンタビリティを棄損するとの懸念も示されている。そこで本研究は、ヨーロッパ21か国の選挙結果を対象に、テクノクラートである財務大臣が経済投票に与える影響を分析することを通じて、このような懸念が経験的に支持されるのかを検証する。分析の結果、通常の財務大臣のもとでは失業率の悪化が与党の得票減少につながる一方、テクノクラート財務大臣のもとでは失業率と選挙結果との関係が観察されないことが分かった。このことは、専門家の任用によって選挙を通じた責任追及が行われなくなり、アカウンタビリティが機能しない可能性があることを示唆している。

48 0 0 0 OA 気象変化による慢性痛悪化のメカニズム

- 著者

- 佐藤 純

- 出版者

- 日本生気象学会

- 雑誌

- 日本生気象学会雑誌 (ISSN:03891313)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.4, pp.219-224, 2003 (Released:2004-02-16)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 1 4

著者らは慢性痛が前線通過や気温低下の際に悪化する現象の科学的実証とそのメカニズムを明らかにする目的で,慢性痛モデルラットを用いた人工環境曝露実験を行ってきた.これまでに,天気変化でみられる程度の気圧低下(大気圧から27hPa減圧)と気温低下(22°Cから7°C冷却)により単関節炎モデルと神経因性疼痛モデルの疼痛行動が増強することを明らかにし,いわゆる「天気痛」を動物モデルで再現することに成功した.そして,気圧低下の疼痛増強作用には交感神経活動が重要であること,また気温低下による疼痛増強のメカニズムにおいては,病態時に出現する皮膚冷感受性線維の感作が重要な役割を担っていることも見出した.さらに,内耳破壊を施した神経因性疼痛モデルを用いた気圧低下実験の結果から,気圧の変化を検出する機構(気圧検出センサー)がラットの内耳前庭部に存在することを示唆する結果を得た.

48 0 0 0 OA 人はなぜモノを溜め込むのか

- 著者

- 池内 裕美

- 出版者

- 日本社会心理学会

- 雑誌

- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.2, pp.86-98, 2014-11-30 (Released:2015-07-24)

- 参考文献数

- 28

- 被引用文献数

- 5

In this study, hoarding tendencies were defined as the trait through which many possessions were accumulated and could not be discarded because of their subjective meaning. Two internet surveys were conducted. In Study 1, a hoarding tendency scale for non-clinical individuals was developed, with questionnaires sent to 410 participants. In Study 2, animistic thinking was taken up as one of the determinants of hoarding, and the relationship between animistic thinking and hoarding tendencies was investigated. Two hundred and thirty-four participants were asked to complete a questionnaire. The main findings were as follows: (1) The results of factor analysis indicated that the hoarding tendency scale consisted of six factors (28 items), such as “having too many things” and “avoidance of discarding things.” These subscales indicated the common and particular attitudes of hoarders toward their possessions. (2) The hoarding tendency significantly correlated with compulsive buying. This result indicated that the hoarding tendency scale demonstrated sufficient criterion-related validity. (3) Animistic thinking, especially “part of the possessor” and “the anthropomorphication of possessions,” had a significant effect on hoarding tendencies.

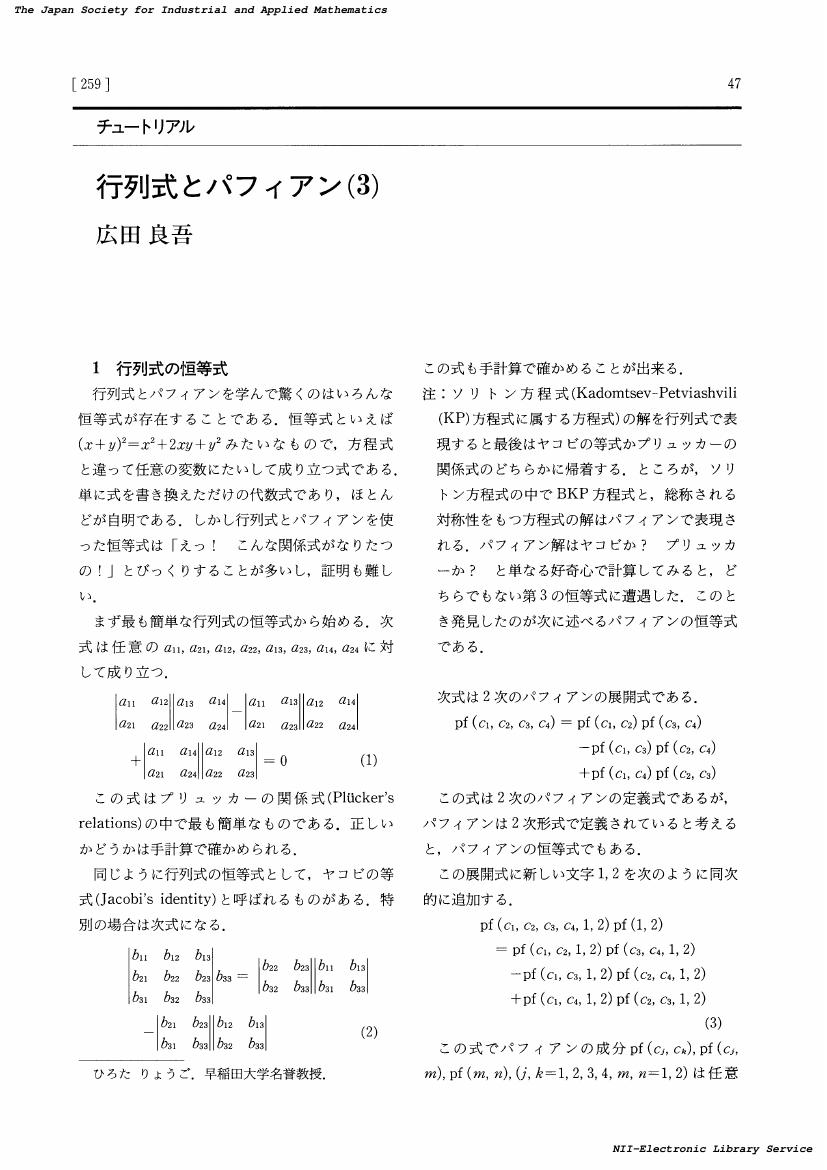

48 0 0 0 OA 行列式とパフィアン(3)

- 著者

- 広田 良吾

- 出版者

- 一般社団法人 日本応用数理学会

- 雑誌

- 応用数理 (ISSN:24321982)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.3, pp.259-266, 2004-09-28 (Released:2017-04-08)

48 0 0 0 OA 行動的QOL : 「行動的健康」へのプロアクティブな援助

- 著者

- 望月 昭

- 出版者

- 日本行動医学会

- 雑誌

- 行動医学研究 (ISSN:13416790)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.1, pp.8-17, 2001 (Released:2014-07-03)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 3 9

重度の知的障害を持つ個人にみられる多くの行動的症状、例えば強度行動障害、の原因をたどると、それはしばしば当該の個人の障害性 (impairment) によるものではなく、個人と環境との相互作用によるものである場合がある。そのようなケースでは、問題行動のみに注目して対症療法的なリアクティブなトリートメントを行うのではなく、正の強化で維持される個人の行動の選択肢を拡大するプロアクティブなトリートメント (Foxx, 1996) が採用される必要がある。当論文では、筆者は「行動的QOL」という概念を提出する。それは、個人の生活の質を正の強化で維持される行動の選択に関する方法と量で測定するものである。行動的QOLは、個人の生活の質に関する2つの側面を同時に持つ。すなわち、環境的側面と個人的満足の側面である。他のQOLの測定においては、前者は環境の設定や配置の改善によって測定され、後者は一般的に個人に対する質問によって測定されてきたが、それらはそれぞれ別個に行われてきた。行動的QOLは、個人の行動によって測定され、そこでは個人は環境を自ら選び取り、またその満足度の度合いをその選ばれた環境との相互作用 (=行動) として示すものである。行動的QOLは、3つのレベルに分類することができる : 第一のものは、ある状況で、選択はできないが正の強化で維持される行動が個人に準備されているもの、第二のものは、個人にいくつかの選択肢が準備され、それを選択することができるというもの、そして第三のものは、個人が既存の選択肢を拒否して新しい選択肢を要求できるものである。この論文の後半では、重度の知的障害を持つ個人における「選択決定」の簡単なレビューと、筆者らのグループによる2つのケーススタディを紹介する。それはいずれも、何らかの問題行動を持つ個人に対する、選択決定を含んだプロアクティブなトリートメントを、行動QOLの拡大のミッションのもとで展開したものである。最初のケーススタディは、重度の知的障害を持つ個人において上記した行動的QOLの第三のレベルの確立が可能かを検証したものである (Nozaki& Mochizuki, 1995)。実験では、どのように、既存の選択肢に対する「NO」を表明する選択肢を設定することができ、またそうしたトリートメントが、対象者の行動問題、すなわち聴覚障害の兆候や極端な活動性の低さ、に対して効果を持つかが検討された。第二のケーススタディでは、殆ど行動の選択肢が与えらていなかった施設環境において、強度の行動障害を示す成人に対して行われたものである (望月ら、1999)。この第二の研究は、筆者らと施設職員との「共同相談モデル」(Ervin, et al., 1998) であり、(a) 職員間での行動的QOLの概念の共有化、(b) 施設の日常場面における、正の強化の機会の設定や選択場面の設定、という作業からなっている。これらの研究の結果、重度の障害を持つ個人でも行動の選択肢を選ぶことができること、そしてそうしたトリートメントを通じて問題行動が減じることが示された。行動的QOLは、個人の選択決定 (=自己決定) を中心としたヒューマンサービスの新たな哲学と方法論を必要とする。この考え方は、他者の決定を過不足なく援助するための学際的方法を含むものである。この作業に適したひとつのパラダイムは行動分析であろう。

48 0 0 0 OA ストーリーはどのような存在者か

- 著者

- 高田 敦史

- 出版者

- 科学基礎論学会

- 雑誌

- 科学基礎論研究 (ISSN:00227668)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.1-2, pp.35-53, 2017 (Released:2017-09-07)

- 参考文献数

- 29

This paper argues for the event view of the story. According to the event view, stories are the specific type of complex events. Another competitor is the content view, according to which stories are abstract contents. First, I explain the event view is an attractive option for narrative approach in philosophy. Narrative approach regards lives as narratives. We can understand this, considering lives as the same type events as stories. Next, I argue that the event view can explain the identity of stories. The same story could be retold in different media with different details. The content view has trouble explaining that. Finally, in the case of fictional narratives, retelling of stories is amounts to trans-work transposition of fictional entities. This position is quite simple and respects much intution.

48 0 0 0 OA 奄美大島におけるアマミノクロウサギPentalagus furnessiのロードキル

- 著者

- 平城 達哉 木元 侑菜 岩本 千鶴

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.2, pp.249-255, 2017 (Released:2018-02-01)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 1

鹿児島県奄美大島に分布するアマミノクロウサギPentalagus furnessiを対象として,2007年度~2016年度の10年間に環境省奄美野生生物保護センターにおいて把握できている本種の死亡個体と鹿児島県教育委員会大島教育事務所に集約された天然記念物滅失届の情報(n=499)を用いて,ロードキルの発生場所と発生時期を検討した.ロードキル(113件,交通事故で緊急保護された直後に死亡した3個体を含む)は全体の滅失数の22.6%を占めた.このうち,93件(82.3%)は島の中南部(奄美市住用町,大和村,宇検村,瀬戸内町)で発見されたもので,特に瀬戸内町網野子峠,奄美市住用町三太郎峠,県道612号線,県道85号線がロードキル多発区間であった.アマミノクロウサギのロードキル発生時期には季節性がみられ,発生件数は夏に少なく,秋から冬に多い傾向が示された.