2 0 0 0 OA 再構築された幹細胞ニッチェ中を用いた歯根膜由来幹細胞の未分化維持増殖

歯根膜細胞(PDL)、間葉系幹細胞(MSC)、および線維芽細胞(NHDF)より形成した脱細胞化マトリックスを作製した。脱細胞化前にはアクチンおよび細胞核が観察されたが、脱細胞化後には観察できなかったことから、細胞が除去できていることを確認できた。作製した脱細胞化マトリックス上にPDLは接着することができ、その接着はPDLが形成した脱細胞化マトリックス上で最も多かった。さらに、PDLの増殖性を評価したところ、脱細胞化マトリックス上でPDLは増殖できたが、PDLおよびMSCが形成した脱細胞化マトリックス上ではその増殖は抑制された。このように、歯根膜細胞のニッチェの生体外での再構築が期待できる。

2 0 0 0 OA ケアとからだ : 社会学の観点から(平成20年度全国大学体育連合総会)

- 著者

- 市野川 容孝

- 出版者

- 社団法人全国大学体育連合

- 雑誌

- 大学体育 (ISSN:02892154)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.1, pp.18-25, 2009-07-25

2 0 0 0 IR ハローワークとの連携による生活保護受給者の自立支援プログラムの状況と課題

- 著者

- 芝田 文男

- 出版者

- 北海道大学公共政策大学院 = Hokkaido University Public Policy School

- 雑誌

- 年報公共政策学 (ISSN:18819818)

- 巻号頁・発行日

- no.1, pp.58-78, 2007

- 著者

- Das Happy Kumar 河野 銀子 Islam Azharul

- 出版者

- 山形大学

- 雑誌

- 山形大学紀要 教育科学 (ISSN:05134668)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.3, pp.173-185, 2008-02

要旨 : 国連ミレニアム開発目標に基づき、2015年までに世界中の全ての人々が基礎的な初等教育を受けられる環境の整備が進められている。バングラデシュは、1991年に初等教育を義務化したものの、基礎教育を受けられない者が依然として存在する。特に、都市部と農村部の識字率の格差は大きく、政府やNGOは「万人のための教育(EFA : Education for All)」活動に取組んでいる。本稿では、同国においてノン・フォーマル教育の提供に重要な役割を担ってきた主要NGOであるプロシカに注目する。プロシカは、1990年より初等一般教育のプログラムを実施してきた。 本稿では、プロシカの実践を対象とし、学習者の基礎教育の習得度を明らかにするとともに、社会経済的要因が学習者の基礎教育習得にどのような影響を与えているかについて考察する。調査は、ラジャヒ地区(農村部)とダカ地区(都市部)の第4学年以降の子どもを対象とし、「読み・書き・計算・生活上のスキルと知識」の4分野の習得度について実施された。調査の結果は、学校の類型別、性別、地区別ごとのクロス集計や多変量解析によって処理した。基礎教育習得度に対する社会経済的要因に関するおもな知見は次のとおりであった。 ・両親の学校教育経験は、都市部では影響があったが農村部ではなかった。 ・生活保護受給の程度は、都市部の女子においてのみ影響があった。 ・土地所有面積が大きい方が、習得度が高い傾向が見られた。 ・都市部では、世帯の月収による差が習得度に影響していた。 ・テレビへのアクセスはすべての子どもの習得度に影響があり、ラジオへのアクセスは都市部でのみ正の影響を与えていた。 以上のような分析から、プロシカの学校における基礎教育の習得度には、社会経済的要因の影響があることが明らかとなった。こうした社会経済的要因に関する格差を踏まえて、「万人のための教育」の取り組みが行われる必要がある。

- 著者

- 岡崎 祐司

- 出版者

- 全国障害者問題研究会

- 雑誌

- 障害者問題研究 (ISSN:03884155)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.2, pp.88-95, 2008-08

日本の生活保護行政においては、自立助長が就労指導と同義とされているが、公的扶助受給者への社会福祉援助(ソーシャル・ワーク)は生活保障と尊厳ある生活の回復を目的に行われるべきである。公的扶助の削減という政策目的のためにソーシャル・ワークを活用すると、福祉労働者(ソーシャル・ワーカー)の仕事を歪めることにつながる。アメリカの公的扶助引き締めの歴史的教訓に学ぶべきである。経済のグローバル化にともない雇用が流動化している。そこで、福祉受給者を就労に誘導するワークフェアとアクティベーションへの関心が高まっている。ワークフェアは、新自由主義の改革と対立的ではない。労働問題の解決に積極的であるのか、所得保障を充実させるのか、社会福祉の準市場化によって弊害が大きくなるのではないか、これら三つの論点を検討するべきである。

2 0 0 0 OA アスベスト問題の現状と課題

- 著者

- 船坂 邦弘 鶴保 謙四郎 森 義明

- 出版者

- (社)大阪生活衛生協会

- 雑誌

- 生活衛生 (ISSN:05824176)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.5, pp.333-337, 2006 (Released:2006-10-19)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 2

In June 2005, media coverage of the health effects of asbestos used at factories on nearby residents developed into an “asbestos panic” in Japan. Asbestos is a natural mineral fiber and is widely used as a material for industrial and construction purposes because of its significant tensile strength, heat resistance and thermal insulating properties. Japan′s Ministry of Health, Labor and Welfare has proposed a new regulation for the prevention of asbestos scattering due to building demolition. Here, we provide a brief overview of asbestos from the viewpoints of present and future problems.

2 0 0 0 聴覚障害児における幼児期の言語メディアと音声言語発達との関係

- 著者

- 廣田 栄子 田中 美郷 前田 知佳子 芦野 聡子

- 出版者

- The Japan Society of Logopedics and Phoniatrics

- 雑誌

- 音声言語医学 (ISSN:00302813)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.3, pp.287-295, 1988

普通小学校に在籍する高度感音性聴覚障害児91例を対象とした.そのうち13例は幼児期に3年以上手指法を用い聴覚と読話を併用していた (指文字6例, キュード・スピーチ7例) .幼児期より聴覚口話法を用いた78例の検査結果と比較した.被検児に対し読書力検査と失語症構文検査を行い言語力を評価し, 57S語音明瞭度検査と単語了解度検査を用いて語音聴取力を評価した.話声位検査, 100音節発語明瞭度検査, アクセント検査を用いて発声発語力を評価し, 発話の聴覚印象によって音声障害の重症度を評価した.その結果, 幼児期に用いた言語メディアによって学童期の言語力に差は認められなかった.一方, 手指法を併用した聴力75dB以上100dB未満の症例では, 音声の韻律的障害が著しく, 聴覚口話法を用いた症例と比べて発声発話力の低下を認め, 単音節語音の弁別力の低下を認めた.これらの症例に手指法を併用するときには, 聴覚活用と音声障害の改善について配慮が必要であると結論した.

2 0 0 0 OA 酸化溝を利用して : 循環型農業の実践

- 著者

- 金城 寿次

- 出版者

- 沖縄大学

- 雑誌

- 沖縄大学地域研究所所報

- 巻号頁・発行日

- vol.24, pp.19-20, 2001-11-02

2 0 0 0 OA 取調録画と裁判員裁判-取調べ過程の可視化をめぐる制度構築と裁判員裁判への影響

2016年6月に成立し3年以内の施行が予定されている我が国の「被疑者取調べ録音・録画制度」に関して、法解釈学や比較法的研究、心理学・社会学等の経験科学の見地から多面的実証的な研究を行った。その結果、被告人の法廷外の自白を記録した録画映像が判断者(裁判官ならびに裁判員)に影響を与える可能性が高く任意性や信用性の判断を歪めてしまうこと、また弁護人の立会いもなく適切な尋問技術を持たない取調官による尋問によって虚偽自白が生み出される危険性が高いこと等が明らかになった。そこで、取調べ映像を裁判員裁判で再生する際には、こうした危険を回避する法的制度的手当が不可欠であることを明らかにした。

- 著者

- 佐藤 真久 岡本 弥彦 五島 政一

- 出版者

- 日本環境教育学会

- 雑誌

- 環境教育 = Environmental education (ISSN:09172866)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.1, pp.48-57, 2010-08-31

- 被引用文献数

- 1

"Sustainable School" in UK prepares young people for a lifetime of sustainable living, through its teaching, structures, and day-to-day practices. It is guided by a commitment to care: (1) for ourselves (our health and well-being); (2) for others, across cultures, distances, and generations; and (3) for the planet, both locally and globally. The school puts a high value on the well-being of its pupils and the school environment. Furthermore, it is also a great place to learn, where pupils can develop self-esteem and achieve higher standards. The DfES developed the National Framework for Sustainable School, with eight doorways (themes), i.e. food and drink, energy and water, travel and traffic, purchasing and waste, school facilities and schoolyards, inclusion and participation, local well-being, and global dimension, through which schools may choose to initiate or extend their activities. Along with this line, the authors introduce the aspects of "Sustainable Schools" led by the UK Government: (1) the implementation strategy and the national framework of UK Government; (2) ESD implications internalized in the activities. This paper describes possibilities and potentialities of Sustainable Schools, thier implications for the area of Formal Education in Japan, and some related research activities conducted by Gayford (2009) and Scott (2003, 2009).

2 0 0 0 健康保險

- 著者

- 健康保險組合連合會 [編]

- 出版者

- 健康保險組合連合會

- 巻号頁・発行日

- 0000

2 0 0 0 OA 90年代中期以後に予想される科学ミッションと衛星規模推定

- 著者

- 川口 淳一郎

- 出版者

- 宇宙航空研究開発機構

- 雑誌

- 宇宙科学研究所報告 (ISSN:02852853)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, pp.1-56, 1986-12

This report summarizes the future trend in the weight of scientific satellites in Japan which will be launched or programmed in the late twentieth century. Among the several missions contained in this report, particular interest is directed to the interplanetary probes and astronomical observatory satellites. In the estimation of spacecraft weight, each component is systematically estimated based on the satellites which have already been launched or designed. Major result is that 3 ton LEO payload capabidity is needed in future transporter in order to accomplish the missions mentioned here.

2 0 0 0 「論理主義」は何をするのか:フレーゲの場合

- 著者

- 岡本 賢吾

- 出版者

- The Philosophy of Science Society, Japan

- 雑誌

- 科学哲学 (ISSN:02893428)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.1, pp.7-19, 2001

Frege's well-known thesis that arithmetic is reducible to logic leaves unexplained what is the gain of the reduction and what he means by logic in principle. First, the author contends that the real interest of the reduction consists in a form of conceptual reduction: it frees us from the ordinary naive conception of numbers as forming extremely peculiar genus and replaces it with a very general and basic conception of them. Second, it is pointed out that Frege's concept of logic involves two elements. One is based on the iteratability of the operation of abstraction and naturally leads him to accept a sort of denumerably higher order logical language. The other is based on the so-called comprehension principle. Each of the two elements could be said to be logical in some sense but they are inconsistent with each other. Still, we can learn much from his attempt to search for as extensive and global a conception of logic as possible.

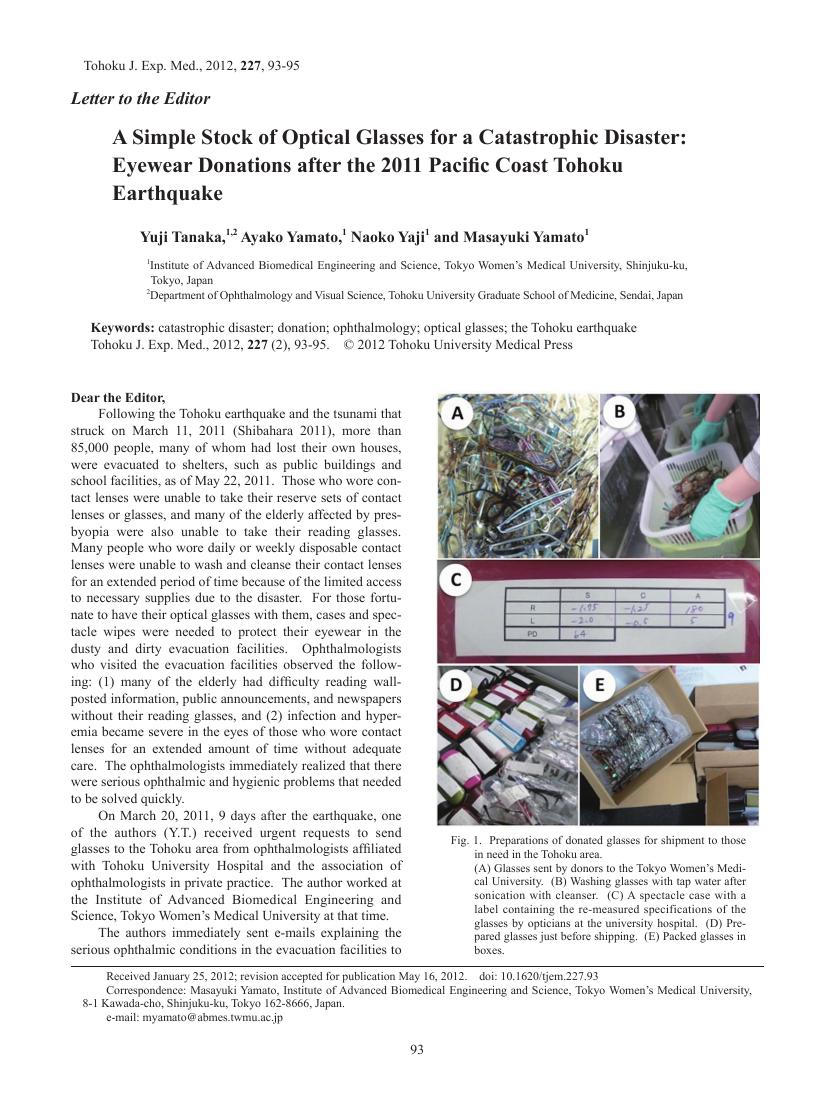

- 著者

- Yuji Tanaka Ayako Yamato Naoko Yaji Masayuki Yamato

- 出版者

- 東北ジャーナル刊行会

- 雑誌

- The Tohoku Journal of Experimental Medicine (ISSN:00408727)

- 巻号頁・発行日

- vol.227, no.2, pp.93-95, 2012 (Released:2012-05-25)

- 参考文献数

- 3

- 被引用文献数

- 1 2 1

- 著者

- 升川 純司 大須賀 公一

- 出版者

- 一般社団法人日本機械学会

- 雑誌

- ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集

- 巻号頁・発行日

- vol.2007, pp."2P1-J07(1)"-"2P1-J07(4)", 2007-05-11

In this paper, we developed the new operation system of MOIRA2 aiming at raising operativity ability and mobility ability. Although an autonomous operation system is required for MOIRA2, depending on a situation, manual operation system is also required. We thought that the operation system using each strong point was required for rescue robots. The operation system which can change various operation modes easily is made to call it a hybrid operation system. As a new operation system, we developed the master-slave operation system and the semi-autonomous operation system, and we obtained the good experiment result.

- 著者

- 田中 福代

- 出版者

- 一般社団法人日本土壌肥料学会

- 雑誌

- 日本土壌肥料學雜誌 (ISSN:00290610)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.6, 2005-12-05

- 著者

- 徳田 献一

- 出版者

- 一般社団法人日本機械学会

- 雑誌

- バイオエンジニアリング講演会講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2009, no.22, 2010-01-08

レスキューロボットなど,作業現場が事前に予測されない環境で運用されるロボットにおいて,使用者が状況に応じて,ロボットに取り付けられたセンサやアクチュエータを柔軟に変更できるようにすることが求められている.しかし,ロボットの動作のために使用されるセンサ機器を入れ換えすることは容易ではない.そこで,水平分散アーキテクチャFDNetを用いて,ロボットのセンサ機器の内部状態を観測し,それにもとづてい動作設計するフレームワークを提供する手法を提案している.本稿では,実際の足探り動作のロボット実現をもとにアーキテクチャ応用について述べる.

2 0 0 0 OA ジェンダーを巡る<暴力>の諸相-交差・複合差別における「家族親密圏」の学際的研究

- 著者

- 粟屋 利江 岩崎 稔 澤田 ゆかり 佐々木 孝弘 野本 京子 吉田 ゆり子 大川 正彦 臼井 佐知子 金 富子 米谷 匡史 左右田 直規 小田原 琳

- 出版者

- 東京外国語大学

- 雑誌

- 基盤研究(A)

- 巻号頁・発行日

- 2008

ジェンダーをめぐる支配と差別の構造が「家族親密圏」における暴力を通していかに現れるのかということを、アジアとヨーロッパ・アメリカという地域軸、伝統社会における近代化、植民地支配からポストコロニアル状況へという時間軸にそって分析した。その結果、各地域固有の社会的実践や権力関係に見られる〈暴力〉は、支配・被支配の結果であるばかりではなく、相互干渉、癒着、相乗作用の上に成立するものであることが判明した。

2 0 0 0 OA 金田千秋, 『カント美学の根本概念』, 中央公論美術出版, 平成十七年, 四三四頁

- 著者

- 新田 博衛

- 出版者

- 美学会

- 雑誌

- 美學 (ISSN:05200962)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.2, pp.84-86, 2006-09-30