1 0 0 0 肺癌に対する多重機能性新規CAR-T細胞療法の開発

1 0 0 0 OA Sphingomyelin metabolism underlies Ras excitability for efficient cell migration and chemotaxis

- 著者

- Da Young Shin Hiroaki Takagi Michio Hiroshima Satomi Matsuoka Masahiro Ueda

- 出版者

- Japan Society for Cell Biology

- 雑誌

- Cell Structure and Function (ISSN:03867196)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.2, pp.145-160, 2023 (Released:2023-08-31)

- 参考文献数

- 58

- 被引用文献数

- 2

In eukaryotic motile cells, the active Ras (Ras-GTP)-enriched domain is generated in an asymmetric manner on the cell membrane through the excitable dynamics of an intracellular signaling network. This asymmetric Ras signaling regulates pseudopod formation for both spontaneous random migration and chemoattractant-induced directional migration. While membrane lipids, such as sphingomyelin and phosphatidylserine, contribute to Ras signaling in various cell types, whether they are involved in the Ras excitability for cell motility is unknown. Here we report that functional Ras excitability requires the normal metabolism of sphingomyelin for efficient cell motility and chemotaxis. The pharmacological blockade of sphingomyelin metabolism by an acid-sphingomyelinase inhibitor, fendiline, and other inhibitors suppressed the excitable generation of the stable Ras-GTP-enriched domain. The suppressed excitability failed to invoke enough basal motility to achieve directed migration under shallow chemoattractant gradients. The fendiline-induced defects in Ras excitability, motility and stimulation-elicited directionality were due to an accumulation of sphingomyelin on the membrane, which could be recovered by exogenous sphingomyelinase or phosphatidylserine without changing the expression of Ras. These results indicate a novel regulatory mechanism of the excitable system by membrane lipids, in which sphingomyelin metabolism provides a membrane environment to ensure Ras excitation for efficient cellular motility and chemotaxis.Key words: cell polarity, cell migration, Ras, excitability, sphingomyelin

1 0 0 0 OA 花崗岩赤色系アルカリ長石における色変化の複合要因

- 著者

- 中野 聰志 牧野 州明 吉田 泉 真庭 香奈恵 澤田 一彦 坂下 風子 河野 俊夫

- 出版者

- The Geological Society of Japan

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.125, no.10, pp.759-773, 2019-10-15 (Released:2020-01-10)

- 参考文献数

- 46

- 被引用文献数

- 3 4

系統的な色変化を示す花崗岩中赤色アルカリ長石4種について,国際的色表示パラメーターであるL*,a*,b*を,パソコンとスキャナーによる新しい簡便な方法で求めた.得られたa*-b*図上での4試料を通しての色変化に対する回帰直線は、赤鉄鉱含有量支配の色変化に対比できる.反射顕微鏡とEMPA観察により,微細赤色含鉄粒子とともに白色要因であるマイクロポアの存在を確認した.ラマンスペクトル解析により,これらの赤色粒子は赤鉄鉱と一部マグへマイトであることが判明した.反射電子線像とその画像解析により,微細鉄酸化鉱物粒子とマイクロポアについての分布パターンとそれらの含有割合(面積比)を見積もった.これらのデータは,今回のアルカリ長石色変化が,主として酸化鉄鉱物が寄与する赤色要因とマイクロポアのサイズ分布と数密度が寄与する白色要因の両方に支配されていることを示している.

1 0 0 0 パーソナリティ評定条件における前頭脳血流の変化

- 著者

- .*松田 浩平 .*佐藤 恵美

- 雑誌

- 日本心理学会第87回大会

- 巻号頁・発行日

- 2023-08-03

1 0 0 0 OA ポール・ズムトール著/鎌田博夫訳, 『世界の尺度-中世における空間の表象-』, 叢書・ウニベルシタス795, 法政大学出版局, 二〇〇六・一〇刊, 四六, 五〇一頁, 五六〇〇円

- 著者

- 小澤 実

- 出版者

- 公益財団法人 史学会

- 雑誌

- 史学雑誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.116, no.10, pp.1690-1691, 2007-10-20 (Released:2017-12-01)

- 著者

- 小瀬良 開光 今井 哲朗 北尾 光司郎 須山 聡

- 出版者

- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers

- 雑誌

- 電子情報通信学会論文誌 B (ISSN:13444697)

- 巻号頁・発行日

- vol.J106-B, no.9, pp.618-627, 2023-09-01

現在,伝搬損失推定のためのDCNN(Deep Convolutional Neural Network)モデルが検討されている.本モデルは都市構造から伝搬損失に関連する特徴量を自動抽出することで伝搬損失を推定することから,高精度かつ汎用性の高い推定モデルとして期待されている.しかし,その性能は十分に明らかになっていない.本論文では,BS距離マップ(基地局からの距離を要素とするマップ),MS距離マップ(移動局からの距離を要素とするマップ),建物高マップ(建物高を要素とするマップ)の入力に対して,BS距離マップと建物高マップがそれぞれ伝搬損失の距離特性と場所依存特性に大きく寄与していることを明らかにする.また,Grad-CAM(Gradient-weighted Class Activation Mapping)による解析により,DCNNモデルが移動局周辺の“低層建物及び建物の存在しない空間の分布”を伝搬損失推定の判断根拠にしていることを明らかにする.

1 0 0 0 IR 奥行知覚における色の役割

1 0 0 0 OA インドネシア西ジャワ州バンドン市のベチャ(人力車)車夫の体力と筋力について

- 著者

- 兵頭 圭介

- 出版者

- 京都大学東南アジア地域研究研究所

- 雑誌

- 東南アジア研究 (ISSN:05638682)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.4, pp.562-569, 1988-03-31 (Released:2018-02-28)

This survey studied the effect of becak (trishaw) driving on physique and muscle strength. For this purpose, some anthropometric values and muscle strength of bacak drivers in Bandung City, West Java were assessed. The becak drivers were taller, heavier, and had longer legs, greater thigh girth, and greater back muscle strength than a control group of farmers. These differences are suggested to arise from the working conditions of becak driving.

1 0 0 0 OA 米の澱粉組成タイプと製粉特性,吸水特性ならびに胚乳細胞組織の形態との関係

- 著者

- 中村 充 水上 優子 青木 法明 梅本 貴之 日渡 美世 池田 達哉 荒木 悦子 船生 岳人 加藤 満 城田 雅毅

- 出版者

- 日本作物学会

- 雑誌

- 日本作物学会紀事 (ISSN:00111848)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, no.2, pp.126-135, 2014 (Released:2014-04-21)

- 参考文献数

- 28

- 被引用文献数

- 1 1

米の澱粉組成タイプとその製粉特性および吸水特性との関係を解明するために,澱粉組成が異なる 「日本晴」 の準同質遺伝子系統を含む水稲27品種・系統の澱粉組成と製粉特性の米粉粒径,澱粉損傷度,米粉および精米の吸水性を調査し,さらに胚乳細胞組織の形態との関係を検討した.その結果,澱粉組成はDNAマーカー分析も併用して,アミロペクチン超長鎖比率による3タイプ(K,H,Y)と短鎖比率による2タイプ(S,L)の組合せから,KS,KL,HS,HL,YS,YL の6グループに大別された.米粉粒径中央値はアミロペクチン超長鎖比率の低いKタイプが,同比率の高いYタイプより有意に大きく,同比率が米粉粒径に関連していた.澱粉損傷度はYL<(HL,YS)<(KS,HS)のタイプ間で有意差が認められ,アミロペクチン短鎖比率が低くアミロペクチン超長鎖比率が高いと,澱粉損傷度が低くなることが明らかとなった.米粉の飽和吸水率は澱粉損傷度と正の相関があるだけではなく,アミロース含有率と負の相関のあることが精米の吸水性から確認された.澱粉組成の異なる「日本晴」の準同質遺伝子系統(KL,HS,HLタイプ)の玄米白色度を調査し,胚乳細胞組織の形態を走査型電子顕微鏡で観察したところ,KLおよびHLタイプの玄米白色度が高く,アミロプラストや澱粉粒の形態がタイプ間で異なっていた.このため,澱粉組成タイプによって澱粉の蓄積様式が異なり,それが製粉特性に影響している可能性が示唆された.

1 0 0 0 OA 基本色彩形容詞の意味拡張に関する研究

- 著者

- 郭 麗

- 出版者

- 日本語教育方法研究会

- 雑誌

- 日本語教育方法研究会誌 (ISSN:18813968)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1, pp.36-37, 2019 (Released:2020-01-20)

- 参考文献数

- 5

In this research, I would like to take basic color adjectives in Japanese and clarify differences between foreign words and Japanese words that represent the same color. The following research question were set. When foreign color adjectives and Japanese color adjectives modify nouns, consider what features are seen in each noun. We consider that two color words tend to represent positive images or negative images when modifying an abstract. The method of study analyzes The Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese (BCCWJ) As a result, when color terms modify an abstract, they tend to produce negative images.

1 0 0 0 食品中DNAの経口的血中移行の可能性

食物より経口的にDNAが血中に移行するかを検討するために、健常人のボランティア(のべ10人、男性9女性1、25-43歳)に依頼し、約400gの鶏肉(空揚げしたもの)を経口摂取した後、1、2、3、4、5時間後に静脈血1mlを採取し、それよりDNAを抽出し、PCRにて卵白アルブミン遺伝子のDNAを増幅することにより、ニワトリ由来のDNAの存在を検討したところ、全例でニワトリ由来のDNAを見いだせなかった。PCRの感度は約20pg(細胞10個分)であるので、循環血液量を31として、ニワトリ由来のDNAは、どの時点でも、多くとも血中に60mg以下であると推定された。鶏肉中のDNAが少なくとも10mg以上存在することを考えると、食物中のDNAの血中への移行はほとんど起こらないということがいえる。さらに、血中でのDNAの安定性を検討する目的で、100μgのプラスミッドDNAをマウスに尾静脈注射し、目よりの採血を経時的に行い、その血中半減期を測定したところ、2分以下であった。一方、ヘパリン採血したヒト血液中に100μgのプラスミドDNAを入れた場合はDNA分解による半減期は10分以上であった。これから、仮に、食物からDNAが血中に移行しても、速やかに失われてしまうことが考えられる。ただ、失われてしまうメカニズムとして、血中での分解以外の可能性も考えなければならない。こうしたことは、今後の研究の課題であろう。

- 著者

- 原賀 裕 室町 幸一郎 武藤 徳子 鈴木 二郎 下島 かおり 藤巻 龍治 宇都宮 舞衣 木庭 大槻 許 多 石井 信之

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本歯科保存学会

- 雑誌

- 日本歯科保存学雑誌 (ISSN:03872343)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.4, pp.280-286, 2020 (Released:2020-08-31)

- 参考文献数

- 26

目的 : 本研究は, 唾液性状とアレルギー性鼻炎との相関関係を明らかにすることによって, マウスガード (MG) 装着によるアレルギー性鼻炎に対する治療法を確立させることを目的とした. 実験にはスギ花粉症 (Seasonal allergic rhinitis : 以後, SAR) 患者に対して, MG装着前後の唾液性状を健常者と比較解析した. 方法 : スギ花粉飛散季節に神奈川歯科大学に来院したSAR患者24名, 健常者7名を被験者とした. 被験者はMG装着前後におけるアレルギー性鼻炎症状 (3TNSS), 唾液分泌量を測定し, 唾液性状を多項目唾液検査で解析した. 唾液性状は, う蝕原生菌, pH値, 酸緩衝能, 潜血濃度, 白血球数相対値, タンパク質濃度, アンモニア産生量の7項目を測定した. 結果 : MGを装着したSAR患者において3TNSSスコアは有意に減少し (p<0.05), 症状改善が認められた. SAR患者の安静時唾液分泌量は健常者と比較して低値を示していたが, MG装着後のSAR患者唾液分泌量は有意に増加した. SAR患者の多項目唾液検査は健常者と比較して, う蝕原生菌, 酸緩衝能, アンモニア産生量で有意に高値を示したが, pH, 潜血, 白血球数, タンパク質濃度で有意に低値を示した (p<0.05). SAR患者はMG装着後に潜血が減少したが, ほかの検査項目は変化しなかった. 結論 : SAR患者はMG装着によってアレルギー症状の改善が認められた. 症状改善には唾液分泌量が関与し, 唾液性状の影響はほとんど認められなかった.

- 著者

- Kentaro HIRAI Yasunori FUJIMOTO Yohei BAMBA Yu KAGEYAMA Hiroyuki IMA Ayaka ICHISE Hanako SASAKI Ryota NAKAGAWA

- 出版者

- The Japan Neurosurgical Society

- 雑誌

- Neurologia medico-chirurgica (ISSN:04708105)

- 巻号頁・発行日

- pp.2023-0093, (Released:2023-08-30)

- 参考文献数

- 32

This prospective observational study will evaluate the change in heart rate (HR) during the periprocedural course of carotid artery stenting (CAS) via continuous monitoring using a wearable device. The participants were recruited from our outpatient clinic between April 2020 and March 2023. They were instructed to continuously wear the device from the last outpatient visit before admission to the first outpatient visit after discharge. The changes in HR of interest throughout the periprocedural course of CAS were assessed. In addition, the Bland-Altman analysis was adopted to compare the HR measurement made by the wearable device during CAS with that made by the electrocardiogram (ECG). A total of 12 patients who underwent CAS were included in the final analysis. The time-series analysis revealed that a percentage change in HR decrease occurred on day 1 following CAS and that the most significant HR decrease rate was 12.1% on day 4 following CAS. In comparing the measurements made by the wearable device and ECG, the Bland-Altman analysis revealed the accuracy of the wearable device with a bias of −1.12 beats per minute (bpm) and a precision of 3.16 bpm. Continuous HR monitoring using the wearable device indicated that the decrease in HR following CAS could persist much longer than previously reported, providing us with unique insights into the physiology of carotid sinus baroreceptors.

1 0 0 0 OA 「写ルンです」リュース・リサイクル自動化システムの開発

- 著者

- 深野 彰

- 出版者

- 日本開発工学会

- 雑誌

- 開発工学 (ISSN:13437623)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.1, pp.55-60, 1993-02-15 (Released:2010-09-09)

1 0 0 0 OA 化石ネズミザメ目魚類の系統分類

- 著者

- 久家 直之

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 日本地質学会学術大会講演要旨 第91年学術大会(84 東京・早稲田) (ISSN:13483935)

- 巻号頁・発行日

- pp.328, 1984-03-25 (Released:2017-08-25)

- 著者

- 阿部 雅則

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.11, pp.2342, 2016 (Released:2016-11-20)

- 参考文献数

- 1

【背景】世界中で大腸癌の患者数や死亡率が増加しており,予防のための新しい対策が求められている.経口糖尿病薬であるメトホルミンには大腸癌を含む癌の化学予防効果の可能性があるが,メトホルミンを用いた大腸癌の化学予防についての臨床試験は報告されていない.本研究では,腺腫再発のリスクの高い患者におけるメトホルミンの安全性と大腸がん化学予防効果(腺腫・ポリープの再発で評価)について1年間の臨床試験を行った.【方法】本研究は多施設二重盲検プラセボ対照ランダム化第3相試験として行われた.日本の5病院において大腸ポリープまたは腺腫を内視鏡下で切除された非糖尿病成人を対象とした.メトホルミン(250mg/日)投与群もしくはプラセボ投与群に無作為に割り付け,試験開始1年後に大腸内視鏡検査を施行し,腺腫・ポリープの数と発生頻度を解析した.【結果】2011年9月1日から2014年12月30日までに大腸腺腫・ポリープに対して内視鏡下切除を行った498人のうち,151人にランダム化を行った(メトホルミン群 79例,プラセボ群 72例).メトホルミン群の71例,プラセボ群の62例が1年後の大腸内視鏡検査を施行した.全ポリープおよび腺腫の発生率はメトホルミン群でプラセボ群に比し有意に低かった.(全ポリープ:メトホルミン群 27/71[38.0%:95%CI 26.7-49.3],プラセボ群 35/62[56.5%:95%CI 44.1-68.8];p=0.034,リスク比0.67[95%CI 0.47-0.97];腺腫:メトホルミン群 22/71[30.6%:95%CI 19.9-41.2],プラセボ群 32/62[51.6%:95%CI 39.2-64.1];p=0.016,リスク比 0.60[95%CI 0.39-0.92]).ポリープ数の中央値はメトホルミン群で0(IQR 0-1),プラセボ群で1(IQR 0-1)であった(p=0.041).腺腫数の中央値はメトホルミン群で0(0-1),プラセボ群0(0-1)であった(p=0.037).有害事象は15例(11%)にみられたが,すべてgrade 1であった.1年間の試験期間中に重篤な有害事象はみられなかった.【結論】非糖尿病患者における1年間の低用量メトホルミン投与は安全に行うことができた.低用量メトホルミンはポリペクトミー後の異時性腺腫・ポリープの発生頻度・個数を減少させたことから,メトホルミンは大腸癌の化学予防に有用である可能性が示された.しかし,最終的な結論を得るためにはさらに大規模な長期間の臨床試験が必要である.

- 著者

- Masafumi Nakayama Nobuhiro Tanaka Kunihiro Sakoda Yohei Hokama Kou Hoshino Yo Kimura Masashi Ogawa Jun Yamashita Yuichi Kobori Takashi Uchiyama Yoshifusa Aizawa Akira Yamashina

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.3, pp.530-536, 2015-02-25 (Released:2015-02-25)

- 参考文献数

- 38

- 被引用文献数

- 20 19

Background:Papaverine is useful for evaluating the functional status of a coronary artery, but it may provoke malignant ventricular arrhythmia (VA). The aim of this study was to investigate the incidence, and clinical and ECG characteristics of patients with papaverine-induced VAs.Methods and Results:The 182 consecutive patients underwent fractional flow reserve (FFR) measurement of 277 lesions. FFR was determined after intracoronary papaverine administration by standard procedures. The clinical and ECG characteristics were compared between patients with and without ventricular tachycardia (VT: ≥3 successive premature ventricular beats (PVBs), or ventricular fibrillation (VF)). After papaverine administration, the QTc interval, QTUc interval, and T-peak to U-end interval were prolonged significantly. Single PVBs on the T-wave or U-wave type developed in 29 patients (15.9%). Polymorphic VT (torsade de pointes) occurred in 5 patients (2.8%), and of those, VF developed in 3 patients (1.7%). No clinical and baseline ECG parameters were predictors for VT or VF except for sex and administration of papaverine into the left coronary artery. Excessive prolongation of QT (or QTU), T-peak to U-end intervals and giant T-U waves were found immediately prior to the ventricular tachyarrhythmias (VTAs), which were unpredictable from the baseline data.Conclusions:Intracoronary administration of papaverine induced fatal VTAs, although the incidence is rare. Excessive prolongation of the QT (and QTU) interval appeared prior to VTAs; however, they were unpredictable. (Circ J 2015; 79: 530–536)

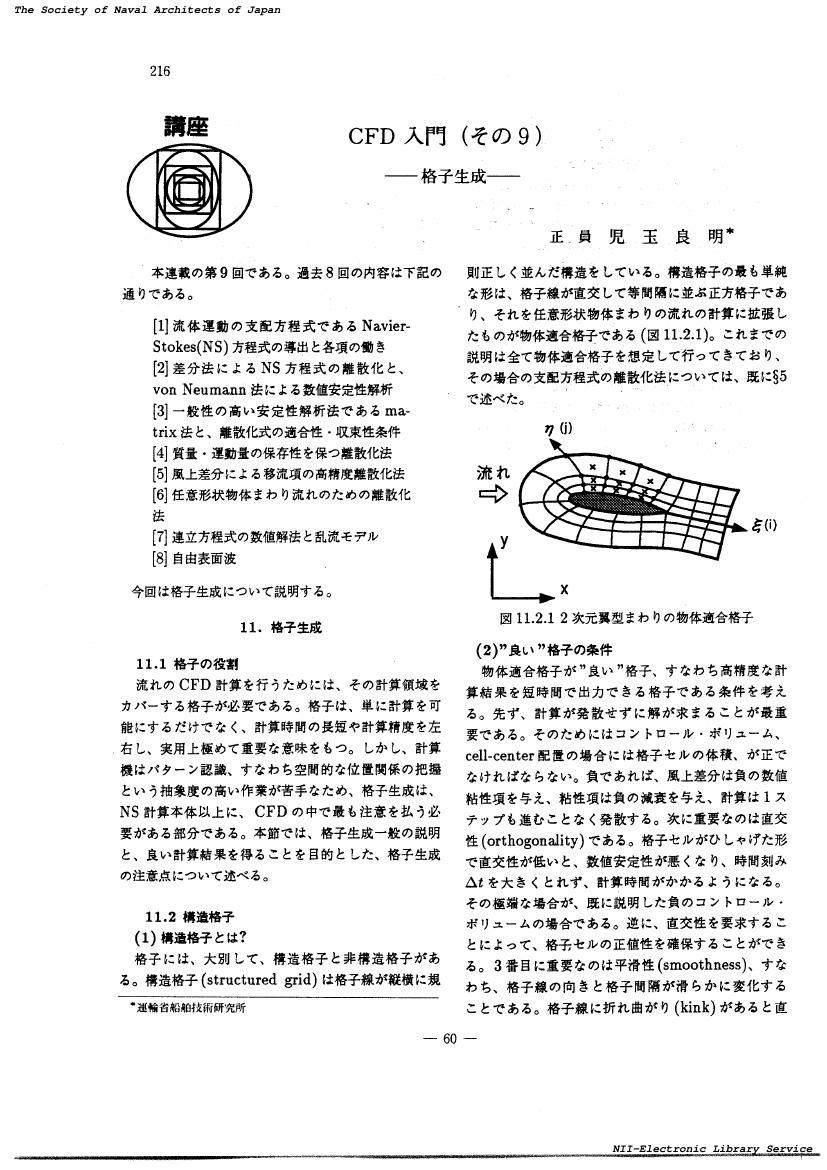

1 0 0 0 OA 格子生成(<講座>CDF入門(その9))

- 著者

- 児玉 良明

- 出版者

- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会

- 雑誌

- Techno marine 日本造船学会誌 (ISSN:09168699)

- 巻号頁・発行日

- vol.813, pp.216-221, 1997 (Released:2018-03-01)

1 0 0 0 OA 白癬の感染予防

- 著者

- 丸山 隆児 福山 国太郎 加藤 卓朗 杉本 理恵 谷口 裕子 渡辺 京子 西岡 清

- 出版者

- The Japanese Society for Medical Mycology

- 雑誌

- 日本医真菌学会雑誌 (ISSN:09164804)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.4, pp.265-268, 2003-10-30 (Released:2009-12-18)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 6 4

フットプレス培養,患者家庭塵埃培養などによる検討結果をもとに,足白癬の感染予防策をまとめた.(1)足白癬患者の足底からは高率に白癬菌散布が生じているが,抗真菌剤の外用を行うことで散布を抑制することが可能である.(2)すでに散布された白癬菌は乾燥状態におけば1ヶ月程度のうちに急速に死滅するが,湿潤した状況下では半年以上にわたって生存する可能性があり,白癬菌に汚染された浴室やバスマットなどは定期的な清掃,洗濯などを行う必要がある.(3)靴を脱いで不特定多数のものが利用する区域では,非罹患者の足底に白癬菌の付着が生ずることが多く,靴下をはいていても菌の付着を完全に予防することは難しい.ただし,付着した白癬菌は足を拭く,洗うなどの簡単な処置で角層内へ侵入する前に除去可能である.家族内感染を防ぐには(1),(2)に従って対応し,家族外感染については(3)に従って対応する習慣を遵守すれば,新たな足白癬の罹患をかなりの程度で予防可能であると考える.

- 著者

- 平井 秀幸

- 出版者

- 日本大学教育学会

- 雑誌

- 教育學雑誌 (ISSN:02884038)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, pp.61-84, 2009-03-25 (Released:2017-01-04)