1 0 0 0 OA 緑豆及び大豆タンパク質による生分解性プラスチックフィルムの試作 (第1報)

- 著者

- チィーピモンチャイ ウィモンラット 院多本 華夫 石川 豊 前川 孝昭

- 出版者

- The Society of Agricultural Structures, Japan

- 雑誌

- 農業施設 (ISSN:03888517)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.2, pp.87-94, 2000-09-25 (Released:2011-09-05)

- 参考文献数

- 25

緑豆・大豆タンパク質を原料とした生分解性フィルムの特性を検討した。抽出した緑豆タンパクのタンパク質含有量は81.93%であった。緑豆および大豆タンパク質5%にグリセロールを添加し, テフロンプレート上に塗布し・乾燥することによりフィルムを作成した。グリセロール添加の増加により両製品とも引張強度は低下したが, 伸び率および水蒸気の透過性は増大した。緑豆タンパク質は生分解性フィルムの原料として使用できる。

1 0 0 0 OA 高速回転する原子核

- 著者

- 松柳 研一

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.7, pp.570-581, 1979-07-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 43

非常に大きい角運動量が与えられた極限状況の下で, 原子核の内部構造にどの様な質的変化が起るだろうか. 一つの可能性は, 個々の核子のもつ角運動量が一定の方向に整列することである. この極限においては, 集団的回転運動は消滅し, それに代わって"対称軸まわりの剛体的回転"という古典的液滴模型の描像が大局的には成立すると予想されている. 本稿では, 簡単な独立粒子模型の枠内で最近の実験データを検討しながら, この様な理論的描像を紹介する.

1 0 0 0 グランダキシン(Tofisopam)の皮膚疾患に対する治療成績

- 著者

- 吉川 邦彦 山田 徹太郎 藤本 圭一 川内 勉 奥村 睦子 橋本 公二 岩佐 真人 羽白 誠 貝原 弘章 川津 智是 太田 純子 畑清 一郎 井上 千津子

- 出版者

- 日本皮膚科学会大阪地方会

- 雑誌

- 皮膚 (ISSN:00181390)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.1, pp.195-202, 1993

自律神経調整剤グランダキシン<SUP>®</SUP> (Tofisopam) の皮膚疾患に対する有効性, 安全性および有用性について検討した。対象症例数は53例であった。有用以上と判定された症例は皮膚騒痒症14例中5例36%, 限局性皮膚騒痒症7例中5例71%, 慢性蕁麻疹16例中5例31%, 多汗症11例中5例45%, 異汗性湿疹5例中2例40%であった。以上より, ゲランダキシンはこれらの皮膚疾患に対して有用性があり, 試みる価値のある薬剤と考えた。

1 0 0 0 OA 産後女性の手や手首の痛みと関連要因

- 著者

- 佐藤 珠美 エレーラ C. ルルデス R. 中河 亜希 榊原 愛 大橋 一友

- 出版者

- 一般社団法人 日本助産学会

- 雑誌

- 日本助産学会誌 (ISSN:09176357)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1, pp.63-70, 2017-06-30 (Released:2017-06-30)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 2 3

目 的産後女性の手や手首の痛みの有症率,痛みの出現時期,痛みの部位と手や手首の痛みの関連要因を明らかにする。対象と方法産後1年未満の女性876名に無記名自記式質問紙調査を行った。分析対象は産後1か月から8か月の有効回答514部(58.7%)である。調査内容は手や手首の自発痛の有無とその部位,痛みが発症した時期とその後の経過,痛みに影響を与える要因,属性とした。結 果35.2%の女性が産後に手や手首の痛みを保有していた。痛みの出現時期は妊娠期から産後7か月までと長期にわたっているが,産後1か月から2か月に出現した人が多かった。痛みの訴えは両側性が多く,左右の割合の差は少なかった。疼痛部位は橈骨茎状突起,橈骨手根関節,尺骨茎状突起,母指中手指節関節,母指手根中手関節の順に多くみられた。年齢,初産婦,手と手首の痛みの既往が痛みに関連しており,有意差を認めた。一方,母乳育児,産後の月経の再開,モバイル機器の使用時間との関連はなかった。結 論産後女性の3人に1人は手や手首の痛みを経験し,痛みの多くは産後1か月から2か月に出現していた。年齢が高く,初産婦で,手や手首の痛みの既往がある産後の女性では,手や手首の痛みに注意する必要がある。

1 0 0 0 春ウコンの経口摂取により発症したアナフィラキシーの1例

64歳,女性。健康食品として春ウコン粉末を初めて服用した直後よりアナフィラキシー症状が出現。プリックテストで秋ウコンのターメリックは陰性であったが,春ウコンが陽性であったことより,春ウコンアレルギーと診断した。ウコンアレルギーの既報告は接触皮膚炎や多発性固定薬疹など遅延型アレルギーの機序に基づく症例が大部分で,即時型アレルギーの既報告は接触蕁麻疹症例のみであり,自験例はウコン摂取によりアナフィラキシーをきたした世界初の報告と考えた。また,既報告では同定し得た症例のほぼ全例で,秋ウコン中の主成分であるクルクミンが原因抗原であったが,自験例ではクルクミン以外の抗原が原因抗原である可能性が考えられた。

1 0 0 0 OA 嚥下音の産生部位と音響特性の検討 健常成人を対象として

- 著者

- 中山 裕司 高橋 浩二 宇山 理紗 平野 薫 深澤 美樹 南雲 正男

- 出版者

- 昭和大学・昭和歯学会

- 雑誌

- 昭和歯学会雑誌 (ISSN:0285922X)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.2, pp.163-174, 2006-06-30 (Released:2012-08-27)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 2

音響特性による嚥下障害診断の重要な手掛かりとなる嚥下音について, その産生部位や部位に対応した音響特性は明らかとされていない.そこで嚥下音の産生部位と音響特性を明らかにする目的で, 画像・音響分析プログラムを新たに構築し, 健常者を対象として嚥下音産生時の造影画像と嚥下音音響信号データの同期解析を行った.対象は健常成人12名で, 各被験者8嚥下ずっ計96嚥下にっいて食塊通過時間の測定, 食塊通過音の識別と出現頻度の解析, および最大ピーク周波数の評価を行った.食塊通過時間は喉頭蓋通過時間 (121.7±92.4msec), 舌根部通過時間 (184.8±70.6msec), 食道入口部通過時間 (342.9±61.1msec) の順で長くなり, 舌根部通過音, 喉頭蓋通過音, 食道入口部通過開始音, 食道入口部通過途中音および食道入口部通過終了音が識別された.このうち喉頭蓋通過音が最も出現頻度が高く (96嚥下中94嚥下), 嚥下ごとの通過音の出現状況では舌根部通過音, 喉頭蓋通過音, 食道入口部通過開始音, 食道入口部通過途中音の4音が出現するパターンが96嚥下中22嚥下 (22.9%) と最も多くみられた.また最大ピーク周波数の平均値の比較では食道入口部通過開始音 (370.7±222.2Hz) が最も高く, 続いて食道入口部通過途中音 (349.1±205.4Hz), 舌根部通過音 (341.2±191.3Hz), 喉頭蓋通過音 (258.6±208.2Hz), 食道入口部通過終了音 (231.2±149.8Hz) の順であった.本研究により嚥下音の産生部位と産生喜附に対応した音響特性が明らかとなった.

1 0 0 0 OA データ・情報・知識の含意と相互関係の二重性について

- 著者

- 関口 恭毅

- 出版者

- 中央大学商学研究会

- 雑誌

- 商学論纂 (ISSN:02867702)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.5・6, pp.209-249, 2016-03-01

1 0 0 0 OA 天然ハーブの有用性 ~歯科の領域を中心に

- 著者

- 三木 かなめ 玉木 直文 伊藤 博夫

- 出版者

- 四国歯学会

- 雑誌

- Journal of Oral Health and Biosciences (ISSN:21887888)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.1, pp.16-25, 2019 (Released:2019-07-03)

- 参考文献数

- 49

Herbs have long been used to maintain mental and physical health, and are now referenced to as medical herbs. At present, herbs are commonly utilized as tea, spice, perfume, etc., and are also used as traditional medicines and relaxation tools. In recent years, life style diseases, such as atherosclerosis, diabetes mellitus and arthritis, are rapidly increasing, despite the progress of western medicine. Therefore, integrated medicine for patient-centered medical treatment that combines western medicine and “complementary and alternative medicines (CAM)”, can be adopted to treat various diseases. Phytotherapy with herbs has been getting increasing attention because its efficacy and pharmacological actions have been proven in evidence-based studies, when compared with other types of CAM. This paper introduces the effectiveness of herbs to treat dental diseases, and to treat systemic diseases associated with periodontal disease, using the two American databases for herbs, i.e., “Natural Standard Herb & Supplement Reference” and “Natural Medicines Comprehensive Database”. One of herbs to treat systemic diseases associated with periodontal disease, is a plant called Cat's Claw, which is known to have many active ingredients and beneficial properties. The characterization and the availability of its components for prevention and treatment of periodontal disease are introduced in this paper. Natural herbs, such as Cat's Claw, contain many beneficial phytochemicals including polyphenols, sterols and terpenoids. Therefore, they possess various useful properties, i.e., anti-inflammatory, antioxidant, and anti-bacterial activities. In addition, they have very few known side effects. Ingestion of natural herbs as crude extracts, such as tea, is being considered for the promotion of individual health in daily life.

1 0 0 0 都市農業の本質と經營法

1 0 0 0 長岡藩領土地賣買證文集 : 付高見村鑑

- 著者

- Ryotaro Yamada Hiroyuki Okura Teruyoshi Kume Yoji Neishi Takahiro Kawamoto Yoshinori Miyamoto Koichiro Imai Ken Saito Tetsuo Tsuchiya Akihiro Hayashida Kiyoshi Yoshida

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.8, pp.1658-1662, 2010 (Released:2010-07-23)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 18 16

Background: Several reports suggest that virtual histology intravascular ultrasound (VH-IVUS) assessment could predict microvascular damage during percutaneous coronary intervention (PCI). A novel index of microcirculatory resistance (IMR) has been developed as a reproducible and less hemodynamic-dependent index. The purpose of this study was to investigate the relationship between thin-cap fibroatheroma (TCFA) defined by VH-IVUS and a change in the IMR during PCI in patients with angina pectoris (AP). Methods and Results: The study investigated 30 lesions from 28 AP patients. VH-IVUS imaging was performed before PCI. TCFA was defined as the presence of confluent necrotic core (>10%) without detectable overlying fibrous cap segment. Patients were divided into 2 groups according to the presence of TCFA. Using a pressure guidewire, IMR were measured before and after PCI. After successful PCI, patients were prospectively followed up clinically. TCFA was detected in 9 lesions (30%). IMR tended to improve after PCI in the non-TCFA group, but tended to worsen in the TCFA group. ΔIMR (=IMR after PCI-IMR before PCI) was significantly higher in the TCFA group compared with the non-TCFA group (13.2±29.9 vs -4.4±16.0, P=0.04). During follow-up (mean 20 months), survival free of major adverse cardiac events was significantly less in the TCFA group than in the non-TCFA group. Conclusions: Target lesion TCFA may be related to both microvascular injury and the long-term clinical outcome after successful PCI in patients with AP. (Circ J 2010; 74: 1658 - 1662)

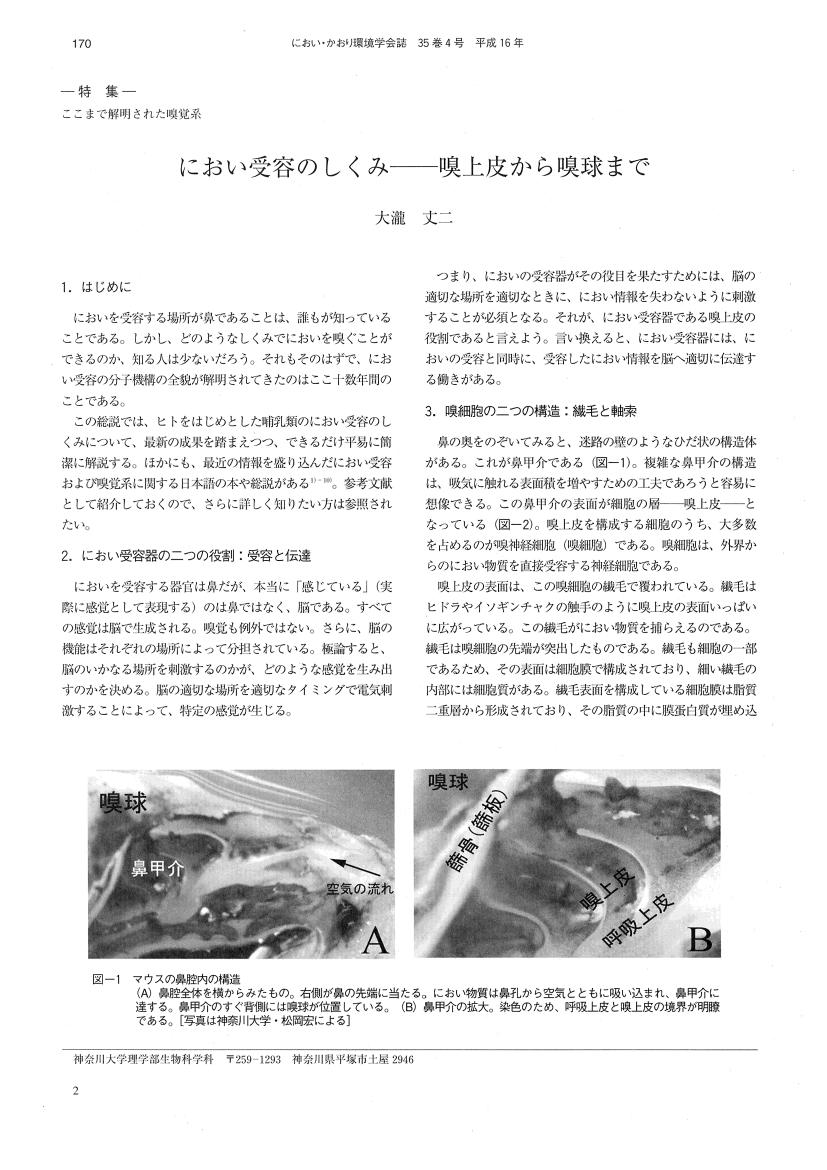

1 0 0 0 OA におい受容のしくみ—嗅上皮から嗅球まで

- 著者

- 大瀧 丈二

- 出版者

- 社団法人 におい・かおり環境協会

- 雑誌

- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.4, pp.170-174, 2004 (Released:2005-02-04)

- 参考文献数

- 10

1 0 0 0 OA 学術論文の情報公害について思うこと

- 著者

- 神森 大彦

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.10, pp.670, 1970-01-20 (Released:2016-03-16)

1 0 0 0 OA 時代による青年の態度形成の変化

- 著者

- 梁井 迪子

- 出版者

- 日本グループ・ダイナミックス学会

- 雑誌

- 教育・社会心理学研究 (ISSN:0387852X)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.1, pp.25-34, 1960 (Released:2010-03-15)

- 参考文献数

- 12

時代を異にすることによって, 社会的文化的条件, 身体的発達条件の異る青年の精神発達の相違を知るために, 中学, 高校生を対象に, 質問紙による調査を行った。昭和初期の結果と比較すると, 自我意識の確立が現在のものに顕著で, 他者や権威に頼る割合が減っている。一方友人関係への信頼感は強くなって, 孤独感がへっている。青年の悩みでは, 勉強や将来の生活に関するものが増えている。死については報恩といった感情は少くなり, 面白い目にあってからと云うものが増え, 神仏についても, その存在を信じないものが多くなって, いわゆるドライな傾向が出ている。人生に対しては, 夢や希望が少くなり, 生活態度も積極的なものが少くなっている。そして個人的消極的態度が多くなり, 平凡な安定した生活を理想とする。その結果, 職業志望にあたっても, 会社員をあげるものがもっとも多い。終戦後の昭和24, 5年の結果との差は, 昭和初期とくらべたほどには, はっきりしておらず, むしろ現在の傾向は, この終戦直後の時代に既に始っていると考えられる。これによって, 戦争という事実を通して, 大きく変化した社会と, 加速的傾向にある身体発達の影響は, 明らかに青年の精神発達, 態度形成にかなりの変化を与えていると云えよう。

1 0 0 0 OA 自然保護問題としてのリニア建設

- 著者

- 辻村 千尋

- 出版者

- The Association of Japanese Geographers

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- pp.100084, 2015 (Released:2015-04-13)

リニア中央新幹線計画は、JR東海によって計画されている、東京~大阪間をほぼ直線で結ぶ超伝導方式の鉄道計画である。昨年の12月に起工式が行なわれ、着工となり、2027年までに名古屋までの区間を完成させる予定である。本計画ではその8割が地下トンネルで残りの2割が橋梁という計画で、南アルプスを土被り1400mで通過する計画となっている。これらのことを踏まえ、関連する自治体、環境省、自然保護団体からは環境への影響が甚大になることへの危惧について意見が表明されてきた。演者は昨年秋の大会において、本計画に関する自然保護上の問題点を、手続きの観点、国土デザインの観点、合意形成の進め方の観点から提起し、地理学分野が果たすべき役割について問題提起をおこなった。本報告では、自然保護の観点から環境行政上の改善点を提言する事により地理学会の果たすべき役割について議論を深めたい。

1 0 0 0 凍害による劣化深度を考慮したRC橋脚のせん断解析モデル

- 著者

- 金澤 健 牛渡 裕二

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集E2(材料・コンクリート構造) (ISSN:21856567)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.1, pp.15-24, 2021 (Released:2021-03-20)

- 参考文献数

- 34

極限解析の上界定理を用いて,凍害による材料劣化が生じたRC柱部材に対し,実験結果の回帰式等を用いずにせん断耐力を解析的に算定可能な力学モデルを構築した.構築したモデルは,実橋のコンクリートコアから取得した劣化深度に基づいて変位場を分割することで,劣化域のせん断耐力への寄与を評価することが可能である.凍結融解促進試験後にせん断破壊を生じた11体の実験結果との比較により,構築したモデルが±20%の算定精度を有していることを確認した.さらに,著しい凍害が顕在化した既設RC道路橋の橋脚のせん断解析を行い,劣化深度を指標とした力学的合理性のある健全度評価の可能性を示した.