1 0 0 0 OA 特集「テキストマイニングをめぐる方法論とメタ方法論」によせて

- 著者

- 奥田弘美 木村智子著

- 出版者

- 中央法規出版

- 巻号頁・発行日

- 2012

- 著者

- 山﨑 孝史

- 出版者

- 人文地理学会

- 雑誌

- 人文地理学会大会 研究発表要旨

- 巻号頁・発行日

- vol.2016, pp.80-81, 2016

1 0 0 0 OA 高校生の排便頻度と食生活に関する意識調査

- 著者

- 南 夏代 平井 和子 武副 礼子 岡本 佳子

- 出版者

- The Japanese Society of Nutrition and Dietetics

- 雑誌

- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.6, pp.307-314, 1991 (Released:2010-04-30)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 2 1

大阪府下の高校1年生 (男子399人, 女子509人) を対象に, 排便回数及び食生活や食物摂取量に関する意識についてアンケート調査を行った。なお, 排便回数が週に3回以下のものを“便秘傾向”とみなして集計した。1) 毎日排便のある割合は, 男子 (54%) よりも女子 (27%) のほうが低く, 排便回数が3回以下の“便秘傾向”の割合は男子 (16%) より女子 (19%) が高かった。また“不規則”と答えた割合も男子 (11%) より女子 (23%) が高く, 排便回数に性差がみられた (p<0.001)。男子の68%, 女子の83%が“便秘と健康は関連性がある”と答え, 排便は“毎日するもの”と答えた生徒は男子68%, 女子60%であった。特に, 排便が“不規則”と答えた生徒の場合に排便への認識が低かった (男女ともに, p<0.001)。排便時刻は,“起床~朝食直後”が最も多く, 排便回数が“不規則”と答えた生徒では, 排便時刻も“不規則”と答えた割合が高かった (男女ともに, p<0.001)。2) 健康を保つのに適した食生活を,“している”あるいは“だいたいしている”と答えた生徒は男子55%, 女子61%であった。望ましい1日の摂取食品量を,“知っている”あるいは“だいたい知っている”と答えた生徒は, 男子26%, 女子27%であった。女子では両認識と排便回数との間に関連性がみられた (各々, p<0.001, p<0.05)。3) 食品群別摂取量への意識は, 男子では“多量”と“わからない”が多く, 女子では“普通量”が多く, 性差がみられた (p<0.05)。食品群別摂取量への意識と排便回数との関連性は, 女子よりも男子に高くみられ, 排便が“便秘傾向”の男子では, 穀類・いも類・野菜類の摂取量が“わからない”が多く, 女子では野菜類・乳類の摂取量が“少量”と答えた割合が高かった。

1 0 0 0 高齢者雇用の現状と課題 : 定年制と継続雇用制度を中心に

- 著者

- 堤 健造

- 出版者

- 国立国会図書館調査及び立法考査局

- 雑誌

- 調査と情報 = Issue brief (ISSN:13493019)

- 巻号頁・発行日

- no.1091, pp.1p,1-13, 2020-03-05

- 著者

- 齊藤 将之 前田 徹 市原 利彦 岩尾 岳洋 鈴木 匡

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)

- 巻号頁・発行日

- vol.140, no.10, pp.1269-1274, 2020-10-01 (Released:2020-10-01)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 1

We previously reported that tolvaptan may influence warfarin pharmacodynamics in vivo; however, the mechanism responsible for this influence was not clear. In this study, we investigated the drug-drug interactions between warfarin and tolvaptan by measuring warfarin blood concentrations in 18 patients who received warfarin therapy and in 24 who received warfarin+tolvaptan therapy. The free warfarin concentrations significantly increased in patients who were also receiving oral tolvaptan (p=0.04). In vitro albumin-binding experiments showed that the free warfarin concentrations significantly increased with the addition of tolvaptan, in a dose-dependent manner, through albumin-binding substitution (approximately 2.5 times). Both clinical and in vitro data showed that tolvaptan increased the unbound warfarin serum concentration. The prothrombin time-international normalized ratio (PT-INR) tended to increase within 2 weeks when tolvaptan was added at clinically used doses (p=0.14). Special attention is warranted in cases with a serum tolvaptan concentration of ≥125 ng/mL (≥7.5 mg/d) for at least 2 weeks following oral tolvaptan administration.

1 0 0 0 IR 高校生の生命倫理観の調査

- 著者

- 川村 康文

- 出版者

- 京都教育大学教育学部附属環境教育実践センター

- 雑誌

- 京都教育大学環境教育研究年報 (ISSN:09193766)

- 巻号頁・発行日

- no.6, pp.1-8, 1998-03

生命倫理の問題は,人類が「よく生きていく」ためには,さけてとおれない問題の一つである。高校生に限らず児童・生徒たちが,生命倫理について学習し,この問題について熟考することは,よき地球市民として「よく生きる力」を身につけるために大切である。今回は,そのような教育を作りあげるための基礎資料として「生命倫理」についての意識調査を理科系進学希望の高校3年生に対して行った。その結果彼らは,臓器移植,脳死,尊厳死について,脳死を人の死とし,尊厳死を認め,臓器移植を認めるという傾向がみられ,遺伝子操作についてはそう強く賛成の方向を向いているのではないことがわかった。実験動物にも,人間が侵してはならない権利があると考えていた。出産に関わる考え方は,出生前診断は行うことがあってもよいと考えており,状況によっては中絶の可能性を認めることもあるとしていた。代理母に関しては否定的な傾向が示された。人間に対する遺伝子治療でも,そう強く賛成の方向は向いていなかった。

1 0 0 0 OA 液-液界面を析出場とする晶析プロセスとその析出機構

- 著者

- 白川 善幸

- 出版者

- 日本海水学会

- 雑誌

- 日本海水学会誌 (ISSN:03694550)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.6, pp.329-334, 2010-12-01 (Released:2011-08-10)

- 参考文献数

- 23

Liquid-liquid interfacial crystallization was proposed as a novel method for controlling the crystal shape and size. The crystallization was performed at interfaces forming two separate phases of aqueous solution and organic solvent in the present study, and progressed with increases of supersaturation caused by the slightly mutual diffusion in the liquid-liquid system. This crystallization process can precipitate particles at room and constant temperature without cooling or heating sources. The liquid-liquid interfacial crystallization method was able to change the shape of the interface.A spherical shape was formed in droplets made by 3-way nozzle in the present liquid atomization process. The droplets of the solution sprayed into the organic phase. The collision between the solutions from the nozzle in compressed air produced the micro-size droplets of the solution. In the 1-butanol liquid, NaCl and glycine crystallized at their liquid-liquid interface and the spherical aggregated particles were obtained. The aggregated NaCl particles had a hollow structure and the glycine particles were porous.

- 著者

- 阿部 覚 林 紀代美

- 出版者

- 地域漁業学会

- 雑誌

- 地域漁業研究 (ISSN:13427857)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.3, pp.45-64, 2017

<p>本研究は,放課後児童クラブ(学童)に着目し,七尾市の小丸山放課後クラブでの活動実践を事例として,「食」に関わる学びや「ぎょしょく教育」を行う主体や場としての有効性,可能性を検証することを目的とする。</p><p>その結果,実施環境の利点が確認された。学習を通じて児童には,知識・技能の獲得のほか,多様な学びの力がはぐくまれる契機としても機能していた。支援員にとっても,児童の伸びを実感することで,自身の職務の工夫や動機づけの向上につながっていた。保護者も,子から活動の報告を聞き,学びを契機とした子の変化や成長に気付いていた。多忙で親子間での調理技術の伝承や水産物・献立に関わる会話などを十分確保できないことから,保護者は学童での学びの機会やその継続に好意的評価を持っていた。</p><p>一方で,学童での学習にもいくつか課題がある。第1に,導入・実施の方法や材料が学童関係者に十分認知されていない。第2に,一部構成員の意欲・行動力に依存せず,保護者も含めた園関係者全体で連携した活動づくりが必要である。関連して第3に,必要な知識・技能をもつ支援者を長期的,継続的に確保する難しさである。同時に,長期的に学習を展開するならば,外部講師に依存しない活動基盤,園関係者の指導力をどう構築していくかも課題となる。第4に,企画に応じた時間と場所の設定・活用や内容の構築である。</p>

1 0 0 0 今後,注目すべき深在性真菌症―トリコスポロン症の病態と感染制御―

- 著者

- 時松 一成 辛島 礼子 山形 英司 山上 由理子 永井 寛之 門田 淳一 那須 勝

- 出版者

- 日本医真菌学会

- 雑誌

- 日本医真菌学会雑誌 (ISSN:09164804)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.3, pp.181-186, 2003

- 被引用文献数

- 1 10

<i>Trichosporon</i>属は易感染性宿主に発症する致死的な日和見感染症の起炎真菌の一つとして注目されている.深在性トリコスポロン症を惹起する菌種は最近の分離学的な再考の結果<i>T. asahii, T. mucoides</i>とされた.大分医科大学第二内科において過去20年間に13例の深在性トリコスポロン症を経験した.本症は抗癌化学療法を施行された血液悪性疾患患者において白血球の減少期に発症,重篤な臨床経過をとることが多い.我々は<i>T. asahii</i>と<i>T. mucoides</i>に特異性を認めるPCRプライマーを設定し,トリコスポロン症患者の保存血清を用いてPCR法を検討した結果,患者の血清中から<i>Trichosporon</i>のDNAが高率に,しかも血液培養陽性になる数日から数週前から検出されることを明らかにした.またマウスモデルにおける治療研究ではコロニー刺激因子(G-CSF)とフルコナゾールの併用療法が最も効果的であった.さらに新たなマウスモデルでの検討では,血液培養陰性にもかかわらず血清PCRが陽性を示す潜在的トリコスポロン血症ともいうべき状態が存在することが明らかになった.この時期における早期治療開始が深在性トリコスポロン症の感染制御には重要であると思われる.

- 著者

- 田中 健一 古田 壮宏

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画. 別冊, 都市計画論文集 = City planning review. Special issue, Papers on city planning (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.3, pp.145-150, 2010-10-25

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 2

Hodgsonによって提案された捕捉フロー最大化問題は、移動経路上で施設を利用可能な需要を最大化するように定められた個数の施設を配置する問題である。本稿では鉄道利用者に着目し、意思決定者が需要獲得力と設置コストの異なる二種類の施設を配置可能な状況を仮定し、総資金制約のもとで各施設の組み合わせとその配置を同時に決定する問題を提案する。鉄道利用者にとって、起点駅と終点駅にある施設はアクセルが容易であるが、途中通過駅にある施設を利用するためには途中下車が必要であるため大きなコストが発生する。これを抽象的に捉え、小施設は配置された駅を起点駅または終点駅とするフローのみを捕捉可能であり、大施設は配置された駅を移動経路に含むフローを捕捉可能であると仮定する。提案モデルを現実の山手線上の流動データに適用し、最適配置結果を詳しく分析する。また山手線上のOD表を用いて捕捉フローを可視化し解の特徴を分析する。さらに両者を組み合わせて配置可能な場合には、同一資金で一方のみを最適に配置する場合よりも多くのフローを捕捉可能なケースを示す。

1 0 0 0 OA 葦船に關する研究

- 著者

- 西村 眞次

- 出版者

- 一般社団法人 日本人類学会

- 雑誌

- 人類學雜誌 (ISSN:00035505)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.6, pp.204-214, 1916-06-25 (Released:2010-06-28)

1 0 0 0 OA 創造的業務における最適な照度および色温度

- 著者

- 三木 光範 谷口 由佳 吉見 真聡

- 出版者

- 一般社団法人 照明学会

- 雑誌

- 照明学会誌 (ISSN:00192341)

- 巻号頁・発行日

- vol.96, no.8A, pp.437-441, 2012-08-01 (Released:2012-10-29)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 5 2

Improving the lighting environment in offices leads higher levels of intellectual productivity. We constructed a system that provides the individual illuminance and color temperature preferred by workers, and we carried an experiment to clarify which illuminance and color temperature in the office were preferred. The result of this experiment show that each person's favorite lighting environment was different and it changed with their state of health and time of day. We consider that creative works improved when workers were provided with a lighting environment they preferred.

1 0 0 0 現代世界における紛争処理のダイナミックス

- 著者

- 松井 芳郎

- 出版者

- 世界法学会

- 雑誌

- 世界法年報 (ISSN:09170421)

- 巻号頁・発行日

- vol.2006, no.25, pp.3-42, 2006

1 0 0 0 OA 虫や鮒と一升箱(談話室)

- 著者

- 青野 修

- 出版者

- 日本物理教育学会

- 雑誌

- 物理教育 (ISSN:03856992)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.6, pp.431, 1999-12-25 (Released:2017-02-10)

- 参考文献数

- 2

1 0 0 0 OA 重度嚥下障害を伴う感覚性失語症患者における音声表出および経口摂取の回復

- 著者

- 永積 渉 三枝 英人 門園 修 山口 智 小町 太郎 伊藤 裕之

- 出版者

- 日本音声言語医学会

- 雑誌

- 音声言語医学 (ISSN:00302813)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.4, pp.350-356, 2017 (Released:2017-10-20)

- 参考文献数

- 10

誤嚥に伴う頻回の肺炎発症や,吸引回数の過多などの問題は,患者や家族,介護者の負担となる一方,音声言語によるコミュニケーションは,たとえ重度の感覚性失語となって有意味語が使用できない状態に陥ったとしても,感情に伴う発声,咄嗟時の発声などの心情の表出が行えるものであれば,重要な機能として回復,もしくは保存すべきものであるといえる.したがって,音声を永続的に奪う誤嚥防止術を施行することは,たとえその結果,経口摂取が可能となるとしても,嚥下障害に対する治療を徹底的に行っても改善が得られない場合以外には,まず目指すべき望ましい方向性とはいえない.今回,わたしたちは,重度の嚥下障害を伴う感覚性失語症の患者に対して,音声表出および経口摂取の回復を行いえた症例を経験したので,その治療経過を報告したい.症例は48歳女性.1年前,左側中大脳動脈領域の動脈瘤破裂に対してクリッピングを受けるも,その2ヵ月後に施行された頭蓋形成術中に未破裂の小脳動脈瘤が破裂した.これに対して後頭蓋窩開放・減圧術が施行されるも重度の嚥下障害が発症・遷延したため気管切開,胃瘻造設が施行された.その後在宅療養中であったが,終日にわたり頻回な気管内吸引が必要な状態であったため,誤嚥防止術の適応として当科紹介.これに対して,本症例の嚥下障害の病態を解明し,それに対するアプローチを徹底的に行ったところ,気管孔閉鎖が可能となり,さらに経口摂取,音声表出の回復が得られた.

- 著者

- 梅 琳 小原 章裕 松久 次雄

- 出版者

- 日本食品化学学会

- 雑誌

- 日本食品化学学会誌 (ISSN:13412094)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.3, pp.141-145, 2006-12-30 (Released:2017-12-01)

- 参考文献数

- 18

Effects of linoleic acid, α-linolenic acid and soybean oil administration on the autoimmune factors of MRL/lpr strain mice. Male mice of 5 weeks of age were divided into three groups; Group 1(Soybean oil group), Group 2(Linoleic acid group), Group 3 (α-linolenic acid group). Mice were individually housed in steel cages and the diets and water were fed ad libitum. Weight of alae lymph node of mice fed α-linolenic acid diet was significantly lower than that of mice fed linoleic acid diet. Protein urea concentration of the mice fed α-linolenic acid diet was lower than that of the linoleic acid diet group. Serum anti-dsDNA antibody titre , IL-18 and TNF-α of mice were decreased by administering α-linolenic acid. Mice fed α-linolenic acid showed highest survival rate. Soybean oil diet gave the intermediate value between α-linolenic acid and linoleic acid. These results well agreed with the previous reports of cooking oils such as perilla oil, fish oil etc.

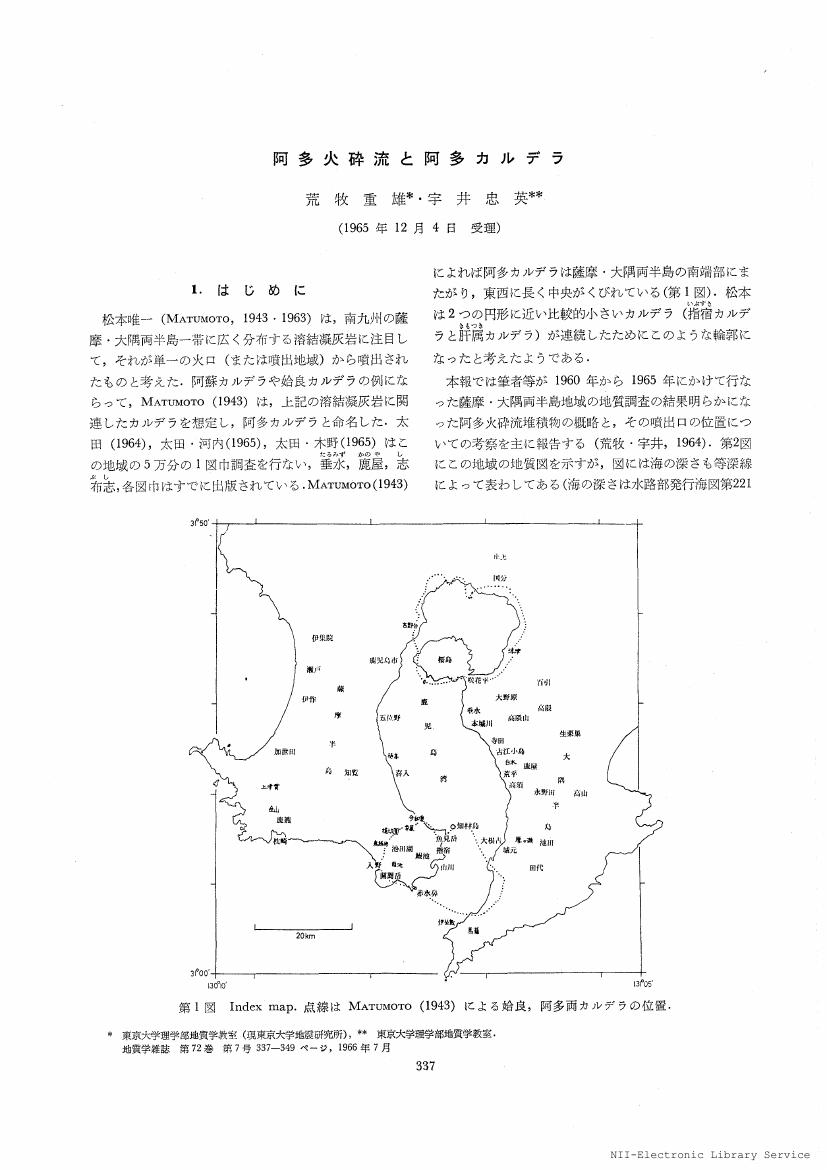

1 0 0 0 OA 阿多火砕流と阿多カルデラ

- 著者

- 荒牧 重雄 宇井 忠英

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.7, pp.337-349, 1966-07-25 (Released:2008-04-11)

- 参考文献数

- 31

- 被引用文献数

- 13 10

1 0 0 0 OA 13) 明治中期のお歯黒習俗について : 和歌山県の歯科医中村好正述「(明治25-26年)来患者中涅歯者ノ統計報告」より(日本歯科医史学会第33回(平成17年度)学術大会講演事後抄録)

- 著者

- 樋口,輝雄

- 出版者

- 日本歯科医史学会

- 雑誌

- 日本歯科医史学会会誌

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.3, 2006-03-30

1 0 0 0 OA オーストロネシア語族と日本語

- 著者

- 崎山 理

- 出版者

- 日本言語学会

- 雑誌

- 言語研究 (ISSN:00243914)

- 巻号頁・発行日

- vol.2001, no.120, pp.97-105, 2001-12-25 (Released:2007-10-23)

- 参考文献数

- 14