3 0 0 0 OA 河竹黙阿弥作「水天宮利生深川」における新聞の機能

- 著者

- 日置 貴之

- 出版者

- 日本演劇学会

- 雑誌

- 演劇学論集 日本演劇学会紀要 (ISSN:13482815)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, pp.67-79, 2016-05-30 (Released:2016-06-07)

This paper analyses the function of newspapers in Kawatake Mokuami's Suitengu Megumi no Fukagawa (1885), one of the most famous zangiri-mono plays (kabuki plays depicting the society after the Meiji Restoration). Especially well known are the scenes in which destitute ex-samurai Kobei goes insane, and Kobei surviving his suicide attempt because of a miracle by the Suitengu Shrine deity. In previous studies, the stylistic acting and direction of this play have been highly regarded. This paper, however, analyses how newspapers connect Kobei's family to the people who helped them. Mokuami used newspapers as props in other zangiri-mono plays. Typically, they function as a medium, which neutrally provides information to the characters. In Suitengu Megumi no Fukagawa, however, the newspaper tells the general public about Kobei and his family's difficult situation, which leads to numerous people donating money to the family through the newspaper. Thus, Kobei and his family are not only saved by the miracle of the Suitengu Shrine deity, but by the contributions to the newspaper which helps bring about the happy ending of the play. In this paper, I discuss how Mokuami incorporates as a plot device the contemporary vogue for donating through newspapers. This indicates a shift in society's perception of the role of newspapers, increasingly seeing them as tools for social intervention, not merely providers of information.

3 0 0 0 OA 商店街における利用の重層――那覇・マチグヮーの事例を中心にして――

- 著者

- 新 雅史

- 出版者

- 関東社会学会

- 雑誌

- 年報社会学論集 (ISSN:09194363)

- 巻号頁・発行日

- vol.2017, no.30, pp.16-26, 2017-07-31 (Released:2018-09-01)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1

Shotengai (mom-and-pop retailers' streets) have been in steady decline. Shotengai are trying to manage vacant stores and public spaces. The problem here is a framework that separates private space from the public space. This paper analyzes a machiguwa area in Naha city from a historical perspective that seeks to explore how a certain form of “public” land use might overcome the dichotomy between private space and the public space.

3 0 0 0 OA 新鮮野菜および調理野菜の食する時点におけるビタミンC量

- 著者

- 大羽 和子 渡邉 章子 開元 裕美 戸本 綾子 森山 三千江

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品科学工学会

- 雑誌

- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.10, pp.499-504, 2011-10-15 (Released:2011-11-30)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 5

(1) 15種類の新鮮野菜のビタミンC (VCと略)量を,正確に分析定量できるHPLCポストカラム誘導体法で測定した.その結果,総VC量に占めるアスコルビン酸(AsAと略)の割合を平均すると92.8%であった. (2)野菜(15種)の調理直後の総VCの残存率は茹で調理品より,炒め·揚げ調理品の方が高かったが,酸化型VC (DHA)の割合も後者で高かった.24時間冷蔵後のAsA残存率の平均値は茹で調理品の方が高い傾向にあった.したがって,調理野菜からVCを効率よく摂るためには,調理直後に食する場合は炒め調理法が,時間をおいて食する場合は煮(茹で)調理法が好ましいといえる. (3)市販惣菜(8品)の総VC量は調理直後の値の半分以下であり,AsA量は約1/4と著しく少なかった.

3 0 0 0 OA 要介護高齢者における剥離上皮の形成要因

- 著者

- 小笠原 正 川瀬 ゆか 磯野 員達 岡田 芳幸 蓜島 弘之 沈 發智 遠藤 眞美 落合 隆永 長谷川 博雅 柿木 保明

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年歯科医学会

- 雑誌

- 老年歯科医学 (ISSN:09143866)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.1, pp.11-20, 2014-07-22 (Released:2014-08-15)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 2

要介護者の口腔粘膜にみられる付着物は,痰,痂皮,剥離上皮と呼ばれているが,上皮成分を主体とした付着物を剥離上皮膜と定義づけ,本研究にて,要介護高齢者の口腔内に形成された剥離上皮膜を部位別に形成要因を検討した。調査対象者は,入院中の患者のうち 65 歳以上の要介護高齢者 70 名であった(81.1±7.7 歳)。入院記録より年齢,疾患,常用薬,寝たきり度を調査し,意識レベル,発語の可否,介助磨きの頻度は担当看護師から聴取した。歯科医師が口腔内診査を行い,膜状物質の形成の有無,Gingival Index などを評価した。形成された膜状物質は,歯科医師がピンセットで採取した。粘膜保湿度(舌背部,舌下粘膜)は,粘膜湿潤度試験紙(キソウエット®)により 10 秒法で評価した。採取された膜状物質は,通法に従ってパラフィン切片を作製し,HE 染色とサイトケラチン 1 による免疫染色で重層扁平上皮か否かについて確認し,重層扁平上皮由来の角質変性物が認められたものを剥離上皮膜と判断した。剥離上皮膜形成の有無を従属変数として,患者背景・口腔内の 14 項目,疾患の 15 項目,常用薬の 32 項目,合計 61 項目を独立変数として部位ごとで決定木分析を行った。 すべての部位で剥離上皮膜の形成に最優先される要因は「摂食状況」であり,経口摂取者には,剥離上皮膜がみられなかった。第 2 位は舌背部で舌背湿潤度,頰部で開口,歯面の第 3位が開口であり,口腔粘膜の乾燥を示唆する結果であった。以上,剥離上皮膜の形成要因には口腔乾燥があり,保湿の維持が剥離上皮膜の予防につながると考えられた。

- 著者

- Haruka Okui Kaoru Sato

- 出版者

- Meteorological Society of Japan

- 雑誌

- SOLA (ISSN:13496476)

- 巻号頁・発行日

- pp.2020-011, (Released:2020-03-13)

- 被引用文献数

- 1

Using long-term high-resolution operational radiosonde observation data from nine stations in the subtropics and mid-latitudes of Japan, this study performed statistical analysis of the dynamical characteristics of gravity waves (GWs). Wave generation by shear instability in summer was a particular focus because orographic GWs cannot propagate deep into the middle atmosphere through their critical layer in the lower stratosphere. The kinetic energy of summer stratospheric GWs is markedly large south of 37°N. Hodograph analysis revealed that GWs propagating eastward relative to the ground are dominant in summer. The percentage of GWs propagating energy upward (downward) is large above (below) the height at which the mean occurrence frequency of shear instability is high. The time series of the kinetic energy of stratospheric GWs exhibited statistically significant positive correlation with the occurrence frequency of shear instability slightly below the tropopause. These findings strongly suggest the possibility of excitation of summer stratospheric GWs by shear instability above the jet. The shear instability condition is satisfied more frequently in the region 30°-35°N. This is probably related to two characteristics of the background fields slightly below the tropopause: larger vertical shear of zonal winds at higher latitudes and lower static stability at lower latitudes.

3 0 0 0 OA 指差呼称のエラー防止機能

- 著者

- 重森 雅嘉 齋藤 友恵 館林 美月 水谷 文 増田 貴之 芳賀 繁

- 出版者

- 日本認知心理学会

- 雑誌

- 日本認知心理学会発表論文集 日本認知心理学会第7回大会

- 巻号頁・発行日

- pp.134, 2009 (Released:2009-12-18)

作業時に対象を指差し確認内容を呼称すると、ヒューマンエラーが低減できる。これは指差呼称がいくつかのエラー防止機能を持つためといわれている。本研究では、指差の反応遅延による焦燥反応防止機能、呼称による記憶保持機能、指差による注意の焦点化機能を、ストループ様の数値比較課題(指差あり、なし、反応保留条件)、n-back課題(呼称あり、なし、構音抑制条件)、数値探索課題(指差あり、なし条件)を用いて検証した。その結果、数値とフォントの大小が拮抗するストループ様課題では、指差なし条件のエラー率が他より高く焦燥防止機能が確かめられた。n-back課題では、n=1とn=2において呼称あり条件のエラー率が他より低く記憶保持機能が確認されたが、n=3において呼称ありとなし条件のエラー率が逆転し、課題の難易度による効果の違いが示唆された。数値探索課題の条件によるエラー率の差は明確ではなく検討の余地を残した。

- 著者

- 松尾 慎 菊池 哲佳 モリス J.F 松崎 丈 打浪(古賀) 文子 あべ やすし 岩田 一成 布尾 勝一郎 高嶋 由布子 岡 典栄 手島 利恵 森本 郁代

- 出版者

- 社会言語科学会

- 雑誌

- 社会言語科学 (ISSN:13443909)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.22-38, 2013-09-30 (Released:2017-05-02)

- 被引用文献数

- 1

本論文は,外国人,ろう者・難聴者,知的障害者など,誰もが社会参加ができるために必要不可欠な条件である「情報保障」の考え方を紹介します.また,今後情報保障を進めていくための課題や枠組みを提示します.本論文では,情報保障の範囲を「震災」などの非常時だけに特化せず,平時における対応も含めます.情報保障の基本は,「情報のかたちを人にあわせる」「格差/差別をなくす」ことと,「情報の発信を保障する3ことです.本論文では,まずこうした基本的な観点を紹介します.特に,情報の格差/差別をなくすという課題にはどのようなものがあり,それを解決するためには,どのような手段があるのかについて述べます.さらに,情報保障が,情報へのアクセスだけでなく,情報発信の保障をも含む考え方であることを指摘します.その上で,これまで個別に扱われてきた外国人,ろう者・難聴者,知的障害者の情報保障の問題について,個別の課題とともに,共通性としての「情報のユニバーサルデザイン化」の必要性を指摘します.そして,その一つの方法として「わかりやすい日本語」の例を挙げ,今後の情報保障のあり方について議論します.

- 著者

- 田中 正明

- 出版者

- 一般社団法人 日本デザイン学会

- 雑誌

- デザイン学研究特集号 (ISSN:09196803)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.2, pp.50-55, 2010-03-01 (Released:2017-11-27)

- 参考文献数

- 7

3 0 0 0 OA 不正乱視の基礎と臨床研究(5-1) その他の高次収差の基礎

3 0 0 0 OA 鹿児島県徳之島におけるスズキゴキブリの追加記録

3 0 0 0 OA 2.生活習慣病としての肝臓病

- 著者

- 坪内 博仁

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.100, no.3, pp.700-706, 2011 (Released:2013-04-10)

- 参考文献数

- 12

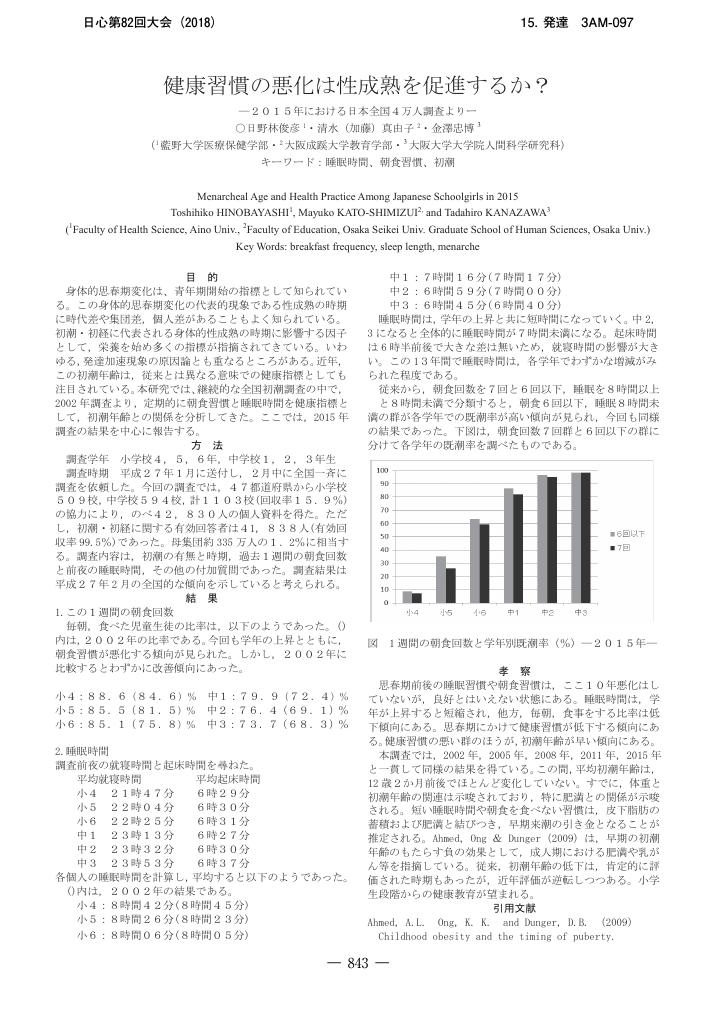

3 0 0 0 OA 健康習慣の悪化は性成熟を促進するか?

- 著者

- 日野林 俊彦 清水(加藤) 真由子 金澤 忠博

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第82回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.3AM-097, 2018-09-25 (Released:2019-07-19)

3 0 0 0 OA 第55回循環器負荷研究会 インスリン抵抗性は運動耐容能に関連する

- 著者

- 平賀 勇貴 久野 真矢 許山 勝弘 平川 善之

- 出版者

- 一般社団法人 日本作業療法士協会

- 雑誌

- 作業療法 (ISSN:02894920)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.2, pp.178-186, 2019-04-15 (Released:2019-04-15)

- 参考文献数

- 21

本研究は,人工膝関節置換術(TKA)後患者における『活動日記』を併用した作業療法(OT)実践が,疼痛と疼痛の心理的要因および活動量に与える影響を,非ランダム化比較試験によって検討した.TKA後患者を対照群15名と日記群15名に分類した.測定指標はカナダ作業遂行測定(COPM),疼痛,破局的思考,不安と抑うつ,自己効力感,活動量を測定し,多重比較検定にて解析し,『活動日記』のコメントをKJ法にて分析した.結果,日記群はCOPM,不安,生活活動量に有意な改善を認め,KJ法ではOT開始時に「痛み」を中心としていたが,終了時は「達成感」へ変化した.TKA後患者に対する『活動日記』を併用したOT実践の有用性が示唆された.

3 0 0 0 OA 芸道における身体教育の段階性に関する一考察

- 著者

- 迫 俊道

- 出版者

- 日本スポーツ社会学会

- 雑誌

- スポーツ社会学研究 (ISSN:09192751)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.83-93,123, 2006-03-20 (Released:2011-05-30)

- 参考文献数

- 30

これまでに生田久美子は日本の芸道の修行過程を研究してきた。日本の芸道の修行過程の特徴は「非段階性」であると生田は主張している。しかし、生田は世阿弥の稽古に関する理論などを援用している。世阿弥の理論においては、芸道の稽古の過程は段階的であると綴られている。また、生田が芸道の身体教育の意義を提示している説明文においても段階性を示唆する表現が認められる。本論文の目的は、芸道の身体教育の段階性に関する生田の議論の矛盾点を指摘し、世阿弥、ヘリゲル、西郷らが記した文献を中心として取り上げ、それらの記述の中において、芸道の身体教育に特有な段階性があることを明らかにすることにある。その上で、生田が光を当ててこなかった、芸道における身体教育の段階性の意義を提示することにある。芸道において段階が創造される際には、指導者が学習者の段階の生成過程を見極め、次の段階への橋渡しをしていくという「段階的指導」が行われている。生田が想定した「段階性」とは、現代の学校教育等に象徴的に見られるような静的なものである。だが、芸道の身体教育における「段階性」は、ダイナミックに流動するものであるだろう。芸道における身体教育の段階性の意義は、指導者と学習者の間で展開されていく、複雑な生成過程を経ることを通じて、段階が創造されていくことを示唆している点にあると思われる。

3 0 0 0 OA がんの補完代替医療

- 著者

- 兵頭 一之介

- 出版者

- 日本補完代替医療学会

- 雑誌

- 日本補完代替医療学会誌 (ISSN:13487922)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.7-15, 2004 (Released:2004-04-27)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 4 2

世界的なインターネットの普及や予防医学,自己健康管理への関心,患者の治療選択における自己決定意識の高まりなどから,近年,補完代替医療(CAM; Complementary and Alternative Medicine)の利用者が急速に増加している.わが国のがん患者においてCAMのうち最も利用頻度の高いものは健康食品で,情報もこれに偏っているが,臨床試験で有効性を確認されたものはほとんどない.先進諸国では西洋医学的手法に則ったCAMの有効性を検証するための臨床試験を遂行しようとする機運が広がっている.米国補完代替医療センターでは,現在,多くの臨床試験が行なわれており,我が国でも厚生労働省がん研究助成金によるがんのCAMに関する研究班が設けられ,金沢大学医学部に我が国初のCAMの専門講座が開設され,この分野の本格的な研究がスタートしている.

3 0 0 0 OA 立ち上がり動作における下肢筋の筋収縮の順序性

- 著者

- 木島 幸次 潮見 泰蔵 玄葉 文雄 高木 俊治 恩田 朋子 中村 祐一 李 嵐

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.31 Suppl. No.2 (第39回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.A0245, 2004 (Released:2004-04-23)

【目的】近年、動作における筋収縮の分析は、open kinetic chainに代表される個々の筋収縮を評価するものから、一連の筋群の収縮を分析するclosed kinetic chainの概念が通説となりつつある。本研究では、closed kinetic chainにおけるEBM(科学的根拠に基づく医療)の基礎研究として、椅子からの立ち上がり動作における筋収縮の順序性を下肢筋群の抗重力筋に限定し、その順序性について報告する。研究結果から、椅子からの立ち上がり動作における筋収縮順序性のパターン化の糸口になると思われる知見を得たのでその報告をすることとする。【方法】健常成人43名(男性29名)、女性14名、平均年齢 25.44±5.1歳、平均体重 62±12.1kg、平均身長166.62±8.8cm、立ち上がり速度平均2.54±0.26秒を対象とした。 各被検者が木製椅子で座位姿勢をとった時、膝関節を90度屈曲位、足関節を0度肢位になるように椅子の高さを設定して、足関節背屈15度肢位の条件で、自由に椅子からの立ち上がり動作を行わせた。立ち上がり動作の際に下肢の抗重力筋である前脛骨筋、腓腹筋、大腿四頭筋、大腿二頭筋の動作筋電図を日本光電社製MEB-9100にて測定し、その順序性を求めた。【結果】椅子からの立ち上がり動作における各筋の順序性について、前脛骨筋と腓腹筋、前脛骨筋と大腿四頭筋、前脛骨筋と大腿二頭筋、大腿四頭筋と大腿二頭筋において、それぞれ有意差が認められた(P<0.001)。その結果、上記各4筋の組み合わせは、椅子からの立ち上がり動作において(1)前脛骨筋→腓腹筋→大腿四頭筋→大腿二頭筋:34.9%(2)前脛骨筋→大腿四頭筋→大腿二頭筋→腓腹筋:23.2%(3)前脛骨筋→大腿四頭筋→腓腹筋→大腿二頭筋:4.6%、(1)と(2)、(2)と(3)の要素を含んだ組み合わせ:13.9%で合計76.6%となり、概ね3パターンの組み合わせに集約されることが分かった。【考察】筋収縮の順序性における組み合わせの3パターンは、いずれも前脛骨筋が最初に収縮を開始する。これは座面にある重心を体幹前傾することにより、足部支持基底面に移動するために働くためである。次に活動を開始する筋は大腿四頭筋あるいは腓腹筋である。この働きの違いについては、重心の移動の速さ、あるいは体幹傾斜角度に由来するかが示唆されるが今後の課題とする。大腿二頭筋は伸展相で働くことが明白である。 今後は、種々の条件設定の下にこれらのパターンがどのように変化するのか、あるいは臨床的にバイオフィードバックトレーニングへの応用として成果を期待してみたい。【まとめ】健常成人の自由な椅子からの立ち上がり動作において、前脛骨筋、腓腹筋、大腿四頭筋、大腿二頭筋の筋収縮の順序性は、概ね3パターンに集約されることが分かった。

3 0 0 0 OA 筋腱移行部圧迫による筋緊張抑制効果

- 著者

- 祝 広孝 大田 和雄 大城 広幸 猿渡 勇 森川 綾子 大通 恵美 関 誠 古野 信宏 近藤 真喜子 坂田 光弘 中野 朋子

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.36 Suppl. No.2 (第44回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.C3P1391, 2009 (Released:2009-04-25)

【はじめに】骨格筋に対する圧迫刺激の効果については多くの報告がなされているが、刺激の入力部位について感覚器官や骨格筋の構造から検討した報告は少ない.今回、我々は筋の感覚器官であるゴルジ腱器官(以下、GTO)の構造とそのインパルス発射機序に注目し、GTOが分布するとされる筋腱移行部(以下、MTJ)に選択的に圧迫を加えることでIb抑制による筋緊張緩和が得られるのではないかと考えた.そこで腓腹筋内側頭を対象筋とし、MTJが筋表層に存在していると思われる近位内側部と表層にMTJが存在しないと思われる遠位筋腹部にそれぞれ選択的に圧迫を加え、圧迫前後の足関節自動背屈角度(以下、背屈角度)変化及び筋硬度変化について比較検討した.【対象】本研究の趣旨を十分に説明し、同意を得ることができた健常成人30名60肢(男性15名、女性15名、平均年齢30.4±5.4歳)を対象とした.【方法】対象者を起始部から筋腹下端までの距離の近位1/4の内側部に圧迫を加えるMTJ刺激群(以下、MTJ群)10名、遠位1/4の高さで筋腹の中央部に圧迫を加える筋腹刺激群(以下、MB群)10名、圧迫を加えないコントロール群(以下、C群)10名の3群に分け、腹臥位膝40°屈曲位にて測定機能付自力運動訓練装置(アイソフォースGT-300:OG技研)を用い、3kg-4kgの範囲で5秒間圧迫を加えた.圧迫前後で仰臥位にて股・膝関節90°屈曲位(以下、膝屈曲位)と膝関節完全伸展位(以下、膝伸展位)で背屈角度を1°単位で測定.筋硬度についても圧迫前後に腹臥位にて筋腹の遠位1/3、内外側幅の内側1/3の部位で筋硬度計(NEUTONE:TRY-ALL社)を用いて測定した.C群については圧迫時の肢位にて圧迫時間相当の休憩を入れ、休憩前後に同様の測定を行った.統計処理としては、各群の圧迫(C群:休憩)前後の測定値の比較にt検定を用い、C群と各刺激群の変化値の比較にはWilcoxonの順位和検定を用いた.【結果】背屈角度:圧迫前後の背屈角度の比較において、C群では膝屈曲位、膝伸展位共に角度に変化は認められなかったが、MTJ群では膝屈曲位、膝伸展位共に有意な角度増加(p<0.01)を認めた.MB群においては膝屈曲位では変化は認められなかったが膝伸展位では角度の減少(p<0.05)が認められた.C群と各刺激群の変化値の比較では膝伸展位でMTJ群に有意な角度増加(p<0.01)が、MB群では角度減少(p<0.01)が確認された.筋硬度:MTJ群で圧迫後に筋硬度の低下(p<0.05)を認めたが、C群やMB群の変化値との間に有意な差は認められなかった.【考察】GTOへの刺激入力を目的としたMTJに対する選択的圧迫の有効性が確認され、またMTJへの圧迫は軽い圧で短時間の刺激により即時的効果が期待できることが確認できた.しかしMTJ群とMB群の結果の違いからも分かるように圧迫部位によって効果に違いが生じるため、十分な効果を得る為には骨格筋の構造に関する正しい知識と正確な触察技術が必要であろう.

- 著者

- WANG Jingyu HOUZE Jr. Robert. A. FAN Jiwen BRODZIK Stacy. R. FENG Zhe HARDIN Joseph C.

- 出版者

- Meteorological Society of Japan

- 雑誌

- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)

- 巻号頁・発行日

- pp.2019-058, (Released:2019-08-06)

- 被引用文献数

- 17

The Global Precipitation Measurement (GPM) core observatory satellite launched in 2014 features more extended latitudinal coverage (65°S-65°N) than its predecessor Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM, 35°S-35°N). The Ku-band radar onboard of the GPM is known to be capable of characterizing the 3D structure of deep convection globally. In this study, GPM’s capability for detecting mesoscale convective systems (MCSs) is evaluated. Extreme convective echoes seen by GPM are compared against an MCS database that tracks convective entities over the contiguous US. The tracking is based on geostationary satellite and ground-based Next Generation Radar (NEXRAD) network data obtained during the 2014-2016 warm seasons. Results show that more than 70 % of the GPM-detected Deep-Wide Convective Core (DWC) and Wide Convective Core (WCC) objects are part of NEXRAD identified MCSs, indicating that GPM-classified DWCs and WCCs correlate well with typical MCSs containing large convective features. By applying this method to the rest of the world, a global view of MCS distribution is obtained. This work reveals GPM’s potential in MCS detection at the global scale, particularly over remote regions without dense observation network.

3 0 0 0 OA 行政研究の軌跡

- 著者

- 大森 彌

- 出版者

- 日本行政学会

- 雑誌

- 年報行政研究 (ISSN:05481570)

- 巻号頁・発行日

- vol.2011, no.46, pp.18-28, 2011 (Released:2015-12-09)