4 0 0 0 OA 清澄剤柿渋の歴史的背景と清酒への応用

- 著者

- 岩本 將稔

- 出版者

- Brewing Society of Japan

- 雑誌

- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)

- 巻号頁・発行日

- vol.108, no.5, pp.318-325, 2013 (Released:2018-01-12)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 1 2

柿渋は従来,防水及び防腐効果を有するため染色に使用されてきたが,醸造用の清澄剤として用いられている事実について知らない人も多い。この点について筆者は,柿渋の歴史的背景から,柿渋の製造方法を含め清酒への応用について詳しく解説している。また,新しい手法(UF膜)を用いて,従来からの課題であった柿渋の酪酸臭等の発酵臭(不快有機酸)の除去を可能とし,高分子柿タンニンを効率良く分離するとともにゲル化防止にも成功した。この2つの事例は,柿渋の新たな可能性を示唆するものであり,たいへん意義がある。歴史好きな人や醸造に携わる人,ならびに研究者にとっても参考になることも多く一読願いたい。

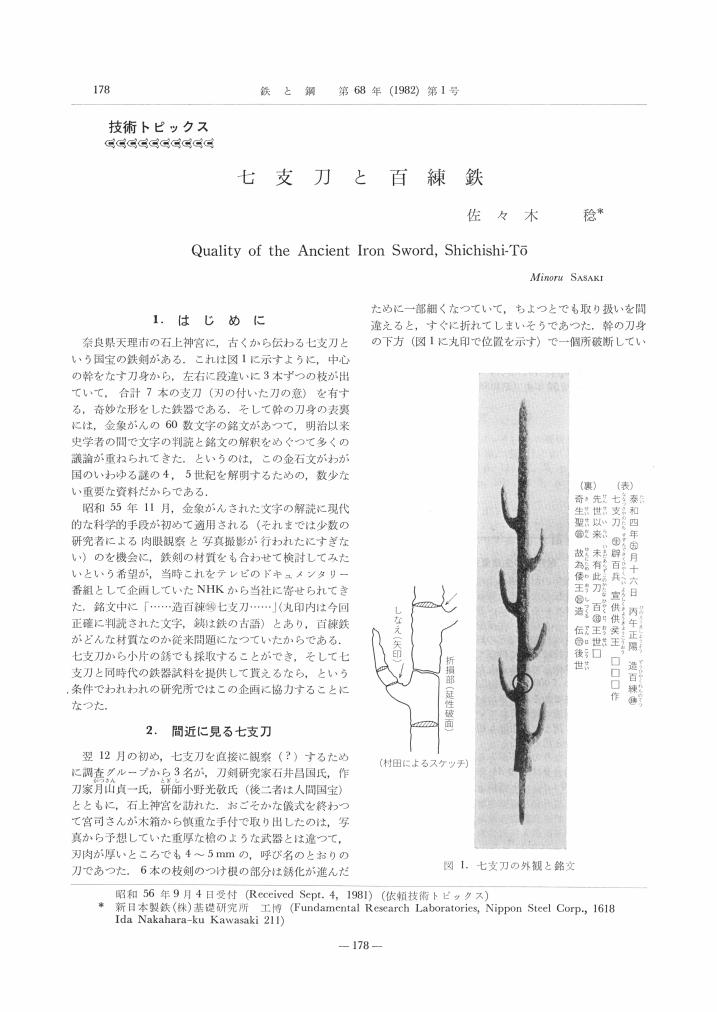

4 0 0 0 OA 七支刀と百練鉄

- 著者

- 佐々木 稔

- 出版者

- The Iron and Steel Institute of Japan

- 雑誌

- 鉄と鋼 (ISSN:00211575)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.1, pp.178-184, 1982-01-01 (Released:2010-01-19)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 2

4 0 0 0 OA 現代日本社会を生きる主夫たちの男性性――8人の主夫のライフストーリーを手がかりに――

- 著者

- 柳 煌碩

- 出版者

- 日本家族社会学会

- 雑誌

- 家族社会学研究 (ISSN:0916328X)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.1, pp.57-71, 2018-04-30 (Released:2019-04-30)

- 参考文献数

- 24

本稿では,日本社会における規範的男性性から離れ,主夫という生き方を選択した8人の男性のライフストーリーを検討し,彼らの男性性がどのような葛藤・変容を経験し,再構築されていくのか,その過程を分析した.分析の結果,主夫たちは「日本型人事管理モデル(森口)」によって生じた諸トラブル(疾患型・非疾患型)を退職のきっかけとしていることがわかった.さらに,退職と主夫への転向を巡っては,妻の容認の仕方(全面的容認・部分的容認)が非常に重要な影響を及ぼしていること,それによって主夫たちの生き方(専業・兼業)と男性性の再構築の様相(男性性を巡る不安・主夫としての自覚)も異なっていることが明らかになった.最後に主夫への移行過程を「ヘゲモニックな男性性(R. W. コンネル)」の相対化過程として位置付け,その「相対化」の三つの側面(受動性と能動性の区別・妻が期待する男性性・日本型人事管理モデルの相対化)の重要性について考察を試みた.

4 0 0 0 OA 蜂蜜薬効論 東洋医学より観た蜂蜜の薬能と応用

- 著者

- 渡辺 武

- 出版者

- 一般社団法人 日本東洋医学会

- 雑誌

- 日本東洋醫學會誌 (ISSN:1884202X)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.2, pp.35-41, 1954-11-15 (Released:2010-10-21)

- 参考文献数

- 69

4 0 0 0 OA 伊東忠太建築文献 : 6巻

- 著者

- 伊東忠太建築文献編纂会 編

- 出版者

- 竜吟社

- 巻号頁・発行日

- vol.第5巻, 1937

4 0 0 0 OA 韓国のミサイル開発――自主国防と韓米軍事同盟の摩擦――

- 著者

- 宮本 悟

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アジア経済 (ISSN:00022942)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.6, pp.2-14, 2002-06-15 (Released:2023-03-29)

4 0 0 0 OA 小説『図書館戦争』と「図書館の自由に関する宣言」の成立

- 著者

- 安里 のり子 ウエルトハイマー アンドリュー 根本 彰

- 出版者

- 日本図書館情報学会

- 雑誌

- 日本図書館情報学会誌 (ISSN:13448668)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.1, pp.19-32, 2011-03-30 (Released:2017-05-04)

2006年に出版されベストセラーになった有川浩の『図書館戦争』シリーズを題材にこの小説が日本図書館協会の「図書館の自由に関する宣言」に触発されて書かれたことからそこで表現されている暴力的イメージの源泉を分析した。「宣言」は,1953年に埼玉県図書館協会が「図書館憲章案」として提案したものが元になり,1954年の図書館大会および日本図書館協会総会で激論の後に採択された。本稿ではこれらの案文をその社会的背景に照らし分析した結果,有川が「宣言」から読み取ったものは,その文言に込められた当時の図書館員の潜在的なメンタリティーである「権力に抵抗する図書館」という職務理念であると指摘した。また,当時の議論では最初使われた「抵抗」という表現が,検討過程で外的な要因に配慮し,図書館自らの主体性を強調することから他の言葉に置き換えられたことを明らかにした。

- 著者

- 岩間 信之 中島 美那子 浅川 達人 田中 耕市 佐々木 緑 駒木 伸比古 池田 真志 今井 具子 貝沼 恵美

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- E-journal GEO (ISSN:18808107)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.1, pp.170-185, 2023 (Released:2023-06-09)

- 参考文献数

- 61

本研究の目的は,外国人散在地域を事例に,外国にルーツのある子どもたちの成育環境と健康状態の関係を解明することにある.外国人労働者が増加する今日,外国人世帯の生活環境の改善は喫緊の課題である.中でも,外国人散在地域では,外国にルーツのある子どもたちの健全な成育環境の確保が難しいと推測される.そこで本研究では,外国人散在地域に該当する地方都市を事例に,3歳児健診データを分析した.その結果,成育環境の悪化がう蝕(虫歯)などの健康被害を誘引し得ることが明らかになった.特に,所得が低く社会的に孤立していると考えられる外国人世帯の子どもたちの間で,健康被害が顕著であった.一方,社会的統合の程度が高いと推測される世帯では,こうした傾向はみられなかった.社会的排除状態にある外国人世帯は,家族や社会から十分な支援を受けにくい.このことが子どもたちの成育環境を悪化させ,健康被害をもたらすと考えられる.

4 0 0 0 OA 腸内細菌と精神神経疾患からみる腸脳相関

- 著者

- 本郷 道夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本心身医学会

- 雑誌

- 心身医学 (ISSN:03850307)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.6, pp.451-457, 2022 (Released:2022-11-01)

- 参考文献数

- 26

腸内細菌は,多種にわたり大量に腸管内に存在する.腸管粘膜は,上皮細胞間のタイトジャンクションにより緊密に結合し,表面は粘液により被覆される.粘液はその物理的性状,粘液中に分泌されるs-IgAおよび抗菌蛋白により免疫学的に管腔内物質の生体への侵入を予防し,上皮内の樹状細胞,上皮下の免疫細胞およびs-IgAによってより強固な防御機構を形成する.加齢や心理社会環境ストレスは粘液産生低下および免疫機能低下により腸管バリア機能が低下したleaky gutを誘発する.その結果,精神神経系,消化器系,代謝系,免疫系の多彩な腸内細菌関連疾患を誘発する.その主要な機序は,炎症,細菌代謝物などの侵入もしくは吸収,免疫反応である.精神神経疾患の病態においては,精神疾患は主として炎症反応が脳血液関門を障害し,神経炎症を引き起こすこと,神経変性疾患では腸管で吸収された物質が求心性神経を経由して中枢神経系で凝集すること,がその主要な病態と推測される.

4 0 0 0 OA ユダヤ人の陰謀を曝く

4 0 0 0 OA ビタミンC投与が腎障害に関与した可能性が考えられた広範囲熱傷の2例

- 著者

- 長野 修 多田 圭太郎 芝 直基 平山 敬浩 黒田 博光 寺戸 道久 氏家 良人

- 出版者

- 一般社団法人 日本救急医学会

- 雑誌

- 日本救急医学会雑誌 (ISSN:0915924X)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.5, pp.199-204, 2012-05-15 (Released:2012-06-15)

- 参考文献数

- 14

ビタミンC(vitamin C: VC)投与が腎障害に関与した可能性があると考えられた広範囲熱傷の2例を経験した。【症例】症例1:70歳の男性(体重77 kg),熱傷面積45%,Burn Index(BI)41。急性期にVC補充(2.5-4 g/day)を行い,腎機能の悪化を認めた。第4病日(来院日を第1病日とする)にVC補充を中止して持続血液濾過透析(continuous hemodiafiltration: CHDF)を開始した。第21病日まで血液浄化を施行して腎機能は回復した。症例2:68歳の男性(体重89 kg),熱傷面積63%,BI 41。急性期にVC大量投与(25 g/初期24時間)を行ったが腎機能は維持された。第9病日よりVC補充(0.6-1.2 g/day)を再開し,その後徐々に腎機能が悪化した。VC補充(0.3-0.5 g/day)を継続したまま第12病日よりCHDFを施行したが,腎機能は回復しなかった。【考察】広範囲熱傷では創傷治癒促進や初期輸液量軽減を目的としてVC投与が併用されることが多い。一般にVC投与の安全性は高いと考えられているが,代謝産物である蓚酸の蓄積によって腎障害を来す可能性があることや腎不全の回復を妨げることが指摘されている。2症例とも腎生検を施行していないため,腎障害とVCの因果関係は明確ではない。しかし,どちらも経過中に尿沈査で蓚酸カルシウム結晶を認め,症例1ではCHDF排液中の蓚酸濃度測定によって高蓚酸血症の存在が確認された。広範囲熱傷では種々の原因から急性腎不全をしばしば合併するが,これらの2症例ではVC投与の関与を否定できないと考えられた。また,症例1では蓚酸除去におけるCHDFの有用性が示唆された。【結語】VC投与中は腎機能に注意が必要であり,腎機能が悪化する場合はVC投与を中止して積極的な血液浄化を施行すべきであると考えられた。

- 著者

- 齋藤 崇志 矢田部 あつ子 松井 孝子 清水 朋美

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年療法学会

- 雑誌

- 日本老年療法学会誌 (ISSN:2436908X)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.1-9, 2023-09-14 (Released:2023-09-22)

- 参考文献数

- 18

目的:ロービジョンケア(LVC)は,視機能低下を有する人々の生活の質の向上を目指すサービスであり,LVCに関わる医療や福祉の有資格者(LVC専門職)によって実施される。本研究の目的は,高齢者介護の専門職(医療介護職)とLVC専門職の間の連携の実施状況,ならびに,医療介護職による視機能把握の実施状況とLVCに関する認知度を明らかにすることである。方法:調査会社にモニター登録している医療介護職(介護福祉士,介護支援専門員,看護師,理学療法士,作業療法士)を対象としたオンラインアンケートを実施した。LVC専門職との連携経験,高齢者の視機能の把握状況,LVCに関する認知度の3項目を調査した。解析として,記述統計の算出と,職種間の差異を検討するためz検定を実施した。結果:1,011名から有効回答を得た。眼科医との連携経験を有する者が73.59%,視能訓練士との連携が45.1%であった。78.93%の対象者が高齢者の視機能を「把握している」と回答し,57.86-63.40%の対象者が各LVC専門職の名称を「聞いたことがあり意味も知っている」と回答した。介護職は,リハ職・看護師と比べ,連携経験(ある)と視機能の把握状況(把握している),LVCに関する認知度が有意に高かった(p<0.05)。結論:両専門職の連携の現状,医療介護職の視機能の把握状況とLVCに関する認知度が明らかとなった。連携の発展に向けて関連知見の蓄積が必要である。

4 0 0 0 OA 一般公衆浴場(銭湯)における温浴、温冷交代浴の心身への影響の検討

- 著者

- 早坂 信哉 三橋 浩之 亀田 佐知子 早坂 健杜 石田 心

- 出版者

- 一般財団法人 日本健康開発財団

- 雑誌

- 日本健康開発雑誌 (ISSN:2432602X)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, pp.62-68, 2021-06-16 (Released:2021-06-16)

- 参考文献数

- 13

背景・目的 一般公衆浴場である銭湯を定期的に利用する者は幸福度が高いなどの心身への関連をこれまで筆者らは横断研究で報告してきた。銭湯は浴槽が複数あり温水単体による通常入浴の他、冷水浴を用いた温冷交代浴をしやすい環境にあるが、銭湯におけるこれらの入浴の効果を測定した研究は少ない。本研究では銭湯における通常入浴及び温冷交代浴の心身への影響を介入研究によって明らかにすることを目的とした。方法 同一被験者内前後比較試験として、成人男女10名を対象に、銭湯で通常入浴(40℃ 10分全身浴)、温冷交代浴(40℃3分全身浴→ 25℃1分四肢末端シャワー浴(2度繰り返し)→ 40℃ 4分全身浴で終了)をそれぞれ単回行い、入浴前後で16項目の心身の主観的評価項目、体温、唾液コルチゾール、オキシトシンを測定した。結果 前後比較では、心身の主観的評価項目では通常入浴は幸福感など11項目、温冷交代浴では13項目が入浴後に好評価となった。通常入浴では唾液コルチゾールが入浴後に有意に低下し(p=0.005)、前後の変化量は群間比較で温冷交代浴と比べて通常入浴が大きかった(p=0.049)。考察 通常入浴、温冷交代浴とも心身への主観的評価は入浴後に好評価となりいずれの入浴法でも心身へ良い影響を与えることが推測された。温冷交代浴の優位性が報告されることがあるが、本研究では通常入浴でも好影響が確認できた。

4 0 0 0 OA ロシアの呪文(1):愛の呪文

- 著者

- 藤原 潤子

- 出版者

- 神戸市外国語大学研究会

- 雑誌

- 神戸外大論叢 = The Kobe Gaidai Ronso : The Kobe City University Journal

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.1, pp.123-167, 2022-11-30

4 0 0 0 OA 薬理作用とステム 医薬品一般名の仕組み

- 著者

- 竹中 祐典

- 出版者

- 日本薬学図書館協議会

- 雑誌

- 薬学図書館 (ISSN:03862062)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.3, pp.147-155, 1987-09-30 (Released:2011-09-21)

- 参考文献数

- 11

4 0 0 0 OA 大手メディア8社の内閣支持率の考察 現代世論調査の現状と課題

- 著者

- 三村 憲弘 河野 勝

- 出版者

- 公益財団法人 日本世論調査協会

- 雑誌

- 日本世論調査協会報「よろん」 (ISSN:21894531)

- 巻号頁・発行日

- vol.129, pp.21-29, 2022-03-31 (Released:2023-03-31)

4 0 0 0 OA 認知言語学と哲学 ―言語は誰の何に対する認識の反映か―

- 著者

- 酒井 智宏

- 出版者

- 日本言語学会

- 雑誌

- 言語研究 (ISSN:00243914)

- 巻号頁・発行日

- vol.144, pp.55-81, 2013 (Released:2022-03-08)

- 参考文献数

- 41

「言語は人間の世界認識の反映である」という認知言語学的な主張(以下,主張P)は次の二つの問題を提起する。(i)人間が何を認識するのか。(ii)誰が世界を認識するのか。(i)に関して,認知言語学では,外的世界と内的世界の二元論が前提とされる。しかし,認知言語学者が外的世界に関する事実と呼ぶものは,実際にはわれわれが解釈したかぎりでの世界の記述にすぎず,同じことを一元論のもとで述べなおすことができる。それゆえ,認知言語学の二元論は十分に正当化されているとは言えない。(ii)に関して,主張Pを受け入れれば,言語間の変異はすべて話者の世界認識の違いによるという結論に至る。しかし,この結論は逆説的にも「話者の認識から独立した意味」という客観主義的意味観を帰結しうる。かくして,主張Pと対照言語学とのあいだに緊張関係が生じることになる。

4 0 0 0 OA 「法人」の「政治活動」の自由・再考 公益社団法人・NPO法人の場合

- 著者

- 横大道 聡

- 出版者

- 日本選挙学会

- 雑誌

- 選挙研究 (ISSN:09123512)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.1, pp.118-131, 2018 (Released:2021-07-16)

現行法上,NPO法人に対しては「政治活動」を制限する規定が置かれ,公益社団法人については公益性審査に際して「政治活動」を行う団体であるかが審査されている。これら団体による「政治活動」の制限に対して,憲法学はほとんど関心を示してこなかった。その最大の理由は,法人格の取得が一般社団法人制度によって担保されているため,何らかの利益を伴う法人格については,それを付与しなくとも憲法上の問題とはならないという思考にあるように見受けられる。しかし,他の法人格と別異取扱いをする合理的理由がなければ憲法14条1項の問題になりうるし,それら法人による政治活動を広く制限することは憲法21条1項で保障される結社の自由の客観的・社会的価値を損なわせることになる。そのような視点から,憲法上の問題として検討していくことが求められる。

4 0 0 0 OA 板垣退助のパリ--日本の自由民権とフランスの第三共和国の比較政治文化史的考察

- 著者

- ヨース ジョエル

- 出版者

- 愛知県立大学大学院国際文化研究科

- 雑誌

- 愛知県立大学大学院国際文化研究科論集(日本文化専攻編) = Bulletin of the Graduate School of International Cultural Studies, Aichi Prefectural University (Japanese Culture) (ISSN:18847536)

- 巻号頁・発行日

- no.13, pp.73-100, 2022-03-15

4 0 0 0 OA 光テレメトリシステムを用いた水中での非拘束動物からの生体信号の記録

- 著者

- 土田 義和 濱 徳行 高畑 雅一

- 出版者

- 日本比較生理生化学会

- 雑誌

- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.2, pp.100-105, 2004-06-30 (Released:2011-03-14)

- 参考文献数

- 21