2 0 0 0 OA 圧力処理によるキムチの発酵制御とその特徴

- 著者

- 笹川 秋彦 星野 純 小林 篤 西海 理之 鈴木 敦士 藤井 智幸 小西 徹也 山崎 彬 山田 明文

- 出版者

- 日本高圧力学会

- 雑誌

- 高圧力の科学と技術 (ISSN:0917639X)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.2, pp.167-178, 2006 (Released:2006-06-15)

- 参考文献数

- 35

- 被引用文献数

- 5 6

The commercial-scale feasibility of high-pressure treatment to fermented foods was investigated, with attention given to the fact that the pressure resistance varies with the kind of microorganism. Kimchi was chosen because lactic acid bacteria had been found to be separated from yeast by pressure application of 300 MPa (20°C), and subjected to pressure treatment to investigate the microbiological, physicochemical and sensory changes with the progress of fermentation. Pressure application of 300 MPa (20°C) to Kimchi for 5 minutes slightly decreased the number of lactic acid bacteria, while completely inactivated the yeast to prevent expansion of the Kimchi-containing package during the storage. The pressure treatment also reduced the generation of lactic acid, the drop in pH value and the decrease of glucose and fructose contents. Although the pressure-treated Kimchi showed increased color difference and translucence, the breaking stress was not changed. The sensory tests demonstrated the advantages of pressure-treated Kimchi, to confirm the improvement of shelf life of Kimchi.

2 0 0 0 OA 読みやすいテキストと日本語の文章構造に関する一考察

- 著者

- 有光 隆 八木 秀次 呉 志強 李 在勲

- 出版者

- 公益社団法人 日本工学教育協会

- 雑誌

- 工学教育 (ISSN:13412167)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.2, pp.2_51-2_56, 2014 (Released:2014-03-26)

- 参考文献数

- 19

Compared to English, there is a difficulty in reading Chinese, Korean and Japanese text, because there are no relatives in these languages. Since relative pronouns and conjunctions appear at the beginning of clauses in English text, readers understand structure of sentence before comprehending the meaning of it. In the case of Japanese text, readers literally follow the meaning of sentence and then construct the relationship between segments by postpositional particles. Sentences in engineering textbooks include long and complex sentences to explain complicated matters, compared to non technical writing such as novels and essays. The authors propose the adoption of using Japanese quotation marks,「 」which are at present rarely used in engineering textbooks to show clauses or long phrase.

2 0 0 0 OA 横山智著『納豆の起源』

- 著者

- 岩本 廣美

- 出版者

- 一般社団法人 人文地理学会

- 雑誌

- 人文地理 (ISSN:00187216)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.2, pp.146-147, 2015 (Released:2018-01-30)

2 0 0 0 OA 消毒薬─消毒薬の適正使用─

- 著者

- 中村 公昭

- 出版者

- 日本臨床麻酔学会

- 雑誌

- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.5, pp.706-711, 2017-09-15 (Released:2017-10-20)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 1

消毒薬は消毒できる微生物の範囲から3つのレベルに分類されているが,単に効果の強い消毒薬を使用すればいいというわけではなく,使用目的に応じて適切な消毒薬を選択する必要がある.消毒薬は成分,溶媒,添加物によって消毒効果や適用可能な範囲が異なるため,その特徴を理解し適正に使用しなければ期待する効果を得られない,また副作用を生じる可能性がある.手術室で使用する主な消毒薬を取り上げて,各消毒薬の使用方法,特徴,使用上の留意点について紹介する.

2 0 0 0 OA 梨状筋症候群に外側大腿皮神経障害を合併する割合と機序

- 著者

- 斉藤 正佳 赤羽根 良和 永田 敏貢 服部 潤 栗林 純

- 出版者

- 東海北陸理学療法学術大会

- 雑誌

- 東海北陸理学療法学術大会誌 第28回東海北陸理学療法学術大会

- 巻号頁・発行日

- pp.131, 2012 (Released:2013-01-10)

【はじめに】 梨状筋症候群は、坐骨神経が梨状筋下孔を通過する際に梨状筋により絞扼を受け、殿部痛と下腿への疼痛・痺れを出現させる。しかし、臨床上よく観察すると、同時に外側大腿皮神経(以下、LFCN)領域である鼠径部外側から大腿後外側に疼痛・痺れを認める症例に遭遇する。 今回、梨状筋症候群にLFCN障害を合併する割合と、その合併機序について考察を加えたので報告する。 尚、症例には、本研究の説明を十分に行い、承諾を得た上で実施した。【対象及び方法】 2012年1月から6月までに当院を受診、梨状筋症候群と診断された30例30肢(男性:9例、女性:21例、平均年齢54.0±20.3歳、左:13肢、右:17肢)である。当院における梨状筋症候群の診断は、①梨状筋の圧痛と下肢への放散痛を認める事、②各種梨状筋症候群の整形外科テストが陽性である事、③長母趾伸筋、長母趾屈筋の筋力低下を認める事、④画像上、明らかな脊髄内病変を認めない事の全4項目を満たしたものであり、これを単独型とした。 さらに、⑤疼痛・痺れがLFCN領域まで及んでいる事、⑥LFCNが走行する鼠径部でチネル徴候を認める事、⑦膝関節30°屈曲位での股関節伸展・内転・外旋(LFCN伸張テスト)でLFCN領域に疼痛・痺れを認める事の全7項目を満たしたものを梨状筋症候群とLFCN障害の合併型とした。【結果】 単独型は、22例22肢(男性:8例、女性:14例、平均年齢:49.5±21.3歳、左:7肢、右:15肢)であり、73.3%であった。 合併型は、8例8肢(男性:1例、女性:7例、平均年齢:60.8±15.1歳、左:6肢、右:2肢)であり、26.7%であった。【考察】 梨状筋症候群の特異的所見は、殿部痛と坐骨神経領域における疼痛・痺れである。しかし、臨床ではLFCN領域にも症状を認めるケースは少なくない。本研究の結果では、梨状筋症候群に合併するLFCN障害は26.7%であった。 LFCNは鼠径部の筋裂口内の腸骨筋表層に位置し、骨盤内から骨盤外へ出る境界部では非常に狭いスペースを鋭角に曲がっているため、機械的に絞扼や摩擦されやすい環境下にある。さらに、同部のLFCNは、鼠径靭帯と共に、腸骨筋や縫工筋に被覆されているため、これらの筋に攣縮や短縮に伴う筋内圧が上昇した場合、LFCNの絞扼はより顕著になる。LFCNの走行は上前腸骨棘の内側から表層に出て尾側かつ外側へ向かい、大腿遠位から後外側まで枝を伸ばしている。そのため、股関節の伸展・内転・外旋で伸張される。また、梨状筋は、その解剖学的走行上、屈曲・内転・内旋で伸張され、攣縮が生じている場合、坐骨神経を絞扼する。つまり、梨状筋とLFCNは股関節の内転運動にて伸張されるといった共通の特徴を有している。これらの解剖学的理由から、梨状筋に攣縮が生じ伸張ストレスが加えられる事により坐骨神経を絞扼すると同時にLFCNも伸張されやすいと考えられる。 以上より、梨状筋症候群にはLFCN領域の疼痛または痺れも出現しやすく、臨床では評価しておく必要がある。 また、今後の課題として、どの筋がLFCNを絞扼させやすいのかを鑑別し、治療へつなげる事が重要であると考えられる。

2 0 0 0 OA 片頭痛と鑑別を要した椎骨動脈解離の1症例

- 著者

- 小原 洋昭 中島 毅 兜 正則

- 出版者

- 一般社団法人 日本ペインクリニック学会

- 雑誌

- 日本ペインクリニック学会誌 (ISSN:13404903)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.2, pp.107-110, 2014 (Released:2014-07-18)

- 参考文献数

- 10

片頭痛患者が後頭部の痛みを主訴に来院し,MRAにて椎骨動脈解離と診断された症例を報告する.症例は38歳,女性で,3年前から,主に月経前に左後頭部に前兆と随伴症状を伴う拍動性の頭痛が生じるようになったが,痛みは市販の解熱鎮痛薬を内服することでその都度軽快していた.今回も夕食中,急に同部位に拍動性の頭痛が出現したため,鎮痛薬を服用したが症状の軽快があまりみられず,また,いつもの症状とは異なる“つっぱる感じ”が続くため,不安になり同日救急外来を受診した.診察では神経症状はなく,また単純CTでも異常はみられなかったが,MRAにて左椎骨動脈解離と解離部での内腔の閉塞,偽腔による動脈瘤の形成を認めた.脳動脈解離は椎骨動脈に発生することが多いが,頭痛の性状からは片頭痛などの一次性頭痛と鑑別することは困難である.そのため,後頭部の痛みを訴える患者が受診した際には二次性頭痛も念頭に置いて診察し,単純CTにて異常がみられない場合でも,疑わしければMRAを施行することが必要である.

2 0 0 0 OA 「三方よし」と「相互依存のネットワーク」 ―道徳性発達研究の新しい展開のために―

- 著者

- 岩佐 信道

- 出版者

- 日本道徳教育学会

- 雑誌

- 道徳と教育 (ISSN:02887797)

- 巻号頁・発行日

- no.336, pp.41, 2018 (Released:2020-08-01)

「道徳性を養うこと」という学習指導要領における道徳教育の目標に真剣に向き合うには、そもそも道徳性とはどういうもので、どのように向上、発達していくかを的確に理解する必要がある。かつてこれに真正面から取り組み、中心的な位置を占めたのがコールバーグであり、その道徳性発達段階論であったが、その研究は判断の側面に偏っているとの批判や反省がある。筆者はかつて、こうした反省をふまえ、人間の実生活における道徳性の発達、向上を捉える試みとして、「三方よし」(自分も、相手も、第三者もともによくなるように)という枠組みと、「相互依存のネットワーク」(私たち人間は、すべての存在との密接なつながりの中で、相互に支え合って生きている)というアプローチについて論じた。ここでは、新たな材料を加えてこの2つの考え方をさらに展開し、道徳性発達研究と道徳教育の進展の基礎としたい。

- 著者

- Hideto SOBUKAWA Mitsuhiro WATANABE Rui KANO Takaaki ITO Masanobu ONOZAKI Atsuhiko HASEGAWA Hiroshi KAMATA

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE

- 雑誌

- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.11, pp.1527-1529, 2011 (Released:2011-12-01)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 4 9

Bovine mastitis due to Prototheca zopfii leads to reduced milk production and is difficult to cure. Therefore, prevention is the best approach and this is best achieved through the use of effective disinfectants. The aim of this study was to evaluate the in vitro algaecide efficacy of conventional disinfectants against strains of P. zopfii genotype 1 and 2. The minimal algaecide concentration (MAC) of alkyldiaminoethylglycine hydrochloride, chlorhexidine, dioxide chlorine, povidone iodine and sodium hypochlorous acid against 10 isolates and the type strain (SAG2063T) of P. zopfii genotype 1 as well as 10 isolates and the type strain (SAG2021T) of P. zopfii genotype 2 were examined using the micro dilution method. This in vitro study indicated that alkyldiaminoethylglycine hydrochloride, chlorhexidine, povidone iodine and sodium hypochlorous acid, but not dioxide chlorine, are effective against both genotypes of P. zopfii.

2 0 0 0 OA 2-2 顔の魅力の知覚

- 著者

- 渡邊 克巳 三枝 千尋

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.11, pp.848-852, 2015 (Released:2017-11-01)

- 参考文献数

- 31

2 0 0 0 OA 絞扼反射の強い患者の歯科治療時の管理

- 著者

- 澁谷 徹 丹羽 均 金 容善 高木 潤 旭 吉直 崎山 清直 市林 良浩 米田 卓平 松浦 英夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本有病者歯科医療学会

- 雑誌

- 有病者歯科医療 (ISSN:09188150)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.1, pp.21-26, 1997-12-30 (Released:2011-08-11)

- 参考文献数

- 12

大阪大学歯学部附属病院リスク患者総合診療室で管理を行った絞扼反射が強い患者37人について検討を行った。絞扼反射の程度を染矢の分類に従って, 軽症, 中等度, 重症の3つに分類し, 歯科治療時の管理方法と絞扼反射の有無を調べた。軽症2例, 中等度61例, 重症56例, 計119症例の管理を行った。管理内容は, (1) 笑気吸入鎮静法, (2) ジアゼバムまたはミダゾラムによる静脈内鎮静法, (3) 笑気吸入・ミダゾラム静脈内投与併用による鎮静法, (4) 笑気吸入・モルヒネ静脈内投与併用による鎮静法, (5) 笑気吸入・ジアゼパム・モルヒネ静脈内投与併用による鎮静法, (6) 全身麻酔の6種類であった。軽症2例はいずれも笑気吸入鎮静法で歯科治療が可能であった。中等度の症例では, 笑気吸入が最も多く61例中30例 (49%), ジアゼパムまたはミダゾラムの静脈内鎮静法が16例 (26%), 笑気・ミダゾラム併用が2例 (3%), 笑気・モルヒネ併用が10例 (16%) であった。また笑気・ジアゼバム・モルヒネ併用によっても歯科治療が不可能なために全身麻酔を行った症例が1例あり, 笑気・モルヒネ併用で治療は可能であったが, 患者が多数歯の集中的治療を希望したため全身麻酔を行った症例が1例あった。重症の症例はジアゼパムまたはミダゾラムによるものが最も多く56例中32例 (57%) で, 次に笑気が12例 (21%), 笑気・モルヒネ併用が11例 (20%) であった。笑気・モルヒネ併用のうち1例は治療不可能なために全身麻酔によっておこなった。

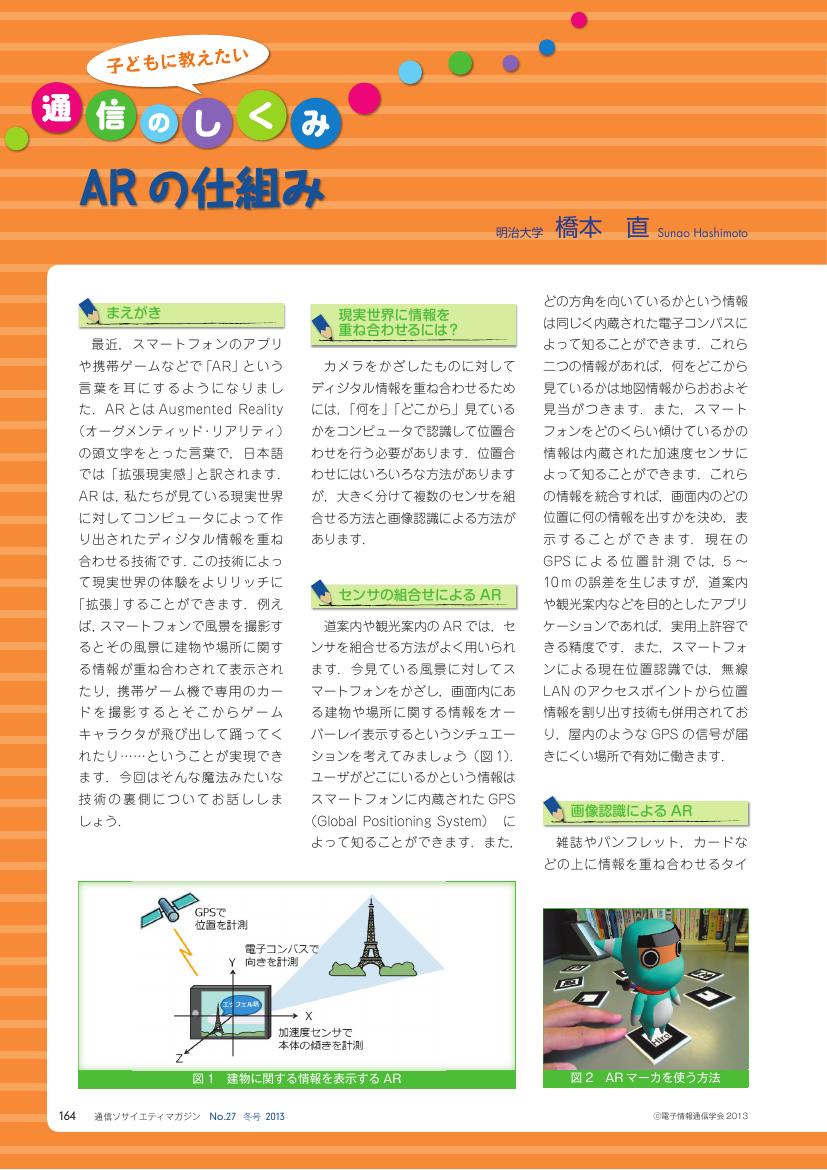

2 0 0 0 OA ARの仕組み

- 著者

- 橋本 直

- 出版者

- 一般社団法人 電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会 通信ソサイエティマガジン (ISSN:21860661)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.3, pp.164-165, 2013-12-01 (Released:2014-03-01)

2 0 0 0 OA 骨の化学と生物学

- 著者

- 西沢 良記

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.1, pp.13-18, 2001-01-25 (Released:2009-05-25)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 1 1

2 0 0 0 OA 帽子製造に就いて

- 著者

- 西潟 義雄

- 出版者

- 社団法人 繊維学会

- 雑誌

- 繊維工業学会誌 (ISSN:18842267)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.8, pp.429-440, 1937 (Released:2008-07-08)

2 0 0 0 OA ケーララ社会とブラーフマン : 統一王権の不在状況下におけるカースト制について

- 著者

- 小林 勝

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 民族學研究 (ISSN:24240508)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.4, pp.407-428, 1992-03-30 (Released:2018-03-27)

南インド・ケーララにおけるカースト制は,ナンブーディリ・ブラーフマンを中心=頂点とする<儀礼的位階>イデオロギーが著しく貫徹され,彼らが王権を超える地位を獲得していたことによって特徴付けられる。そのことの意味は,一番に,この地域が古代の統一王権を喪失して以来近代にいたるまで慢性的な政治的分裂状況にあり,そこにおける汎ケーララ的な次元での社会的統合の宗教的な要としての役割がこのブラーフマンに対して要請されてきたという歴史的な経緯に求められる。また,ナンプーディリは他に例をみない大土地保有者であり,そしてある場合には地方小王権に対抗し得るような強大な武力をさえ抱え込んでいたのであって,そうした彼らの世俗的な側面は一方で自らの汎ケーララ性を裏切りながら,しかし全体からすれば彼らの宗教的権威を王権から自立させて維持するのに大きな意義をもったのである。

2 0 0 0 OA K407 学習態度に及ぼす姿勢コントロールの効果(口頭セッション68 健康心理学)

- 著者

- 今野 義孝 吉川 延代 長澤 喜紀

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 日本教育心理学会総会発表論文集 第52回総会発表論文集 (ISSN:21895538)

- 巻号頁・発行日

- pp.629, 2010 (Released:2017-03-30)

2 0 0 0 OA 発盛製錬所の銅製錬

- 著者

- 中村 俊男

- 出版者

- 一般社団法人 資源・素材学会

- 雑誌

- 日本鉱業会誌 (ISSN:03694194)

- 巻号頁・発行日

- vol.84, no.963, pp.708-712, 1968-07-25 (Released:2011-07-13)

2 0 0 0 OA 大豆イソフラボンの有効性とリスク

- 著者

- 石見 佳子 池上 幸江

- 出版者

- 公益社団法人 日本栄養・食糧学会

- 雑誌

- 日本栄養・食糧学会誌 (ISSN:02873516)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.5, pp.294-298, 1998-10-10 (Released:2009-12-10)

- 参考文献数

- 40

- 被引用文献数

- 2 1

2 0 0 0 OA 地方大学における地域連携の諸形態

- 著者

- 石橋 史朗

- 出版者

- 特定非営利活動法人 産学連携学会

- 雑誌

- 産学連携学 (ISSN:13496913)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.2, pp.2_11-2_19, 2020-06-30 (Released:2020-07-31)

- 参考文献数

- 13

地域貢献型大学として位置付けられることが多い地方大学において,地域連携は大学に期待される重要な役割の1つである.地域連携や地域課題解決に関わる活動は,大学の持つ社会貢献の使命の枠内で捉えられることが多いが,実際には他の2つの使命である教育や研究と密接な結びつきの下で実施されることも多い.本稿では,地方公立大学である会津大学における地域課題解決に関する取組み事例を,大学の3つの使命との関わりの中で紹介する.またこれらの地域連携活動が,大学の3つの使命の遂行と共存する形で円滑に実施されている要因についても考察する.

2 0 0 0 OA スポーツ科学を活用したタレント発掘・育成

- 著者

- 衣笠 泰介

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 日本体育学会大会予稿集 第68回(2017) (ISSN:24241946)

- 巻号頁・発行日

- pp.44_2, 2017 (Released:2018-02-15)

独立行政法人日本スポーツ振興センター(JSC)と連携する地域タレント発掘・育成(TID)事業は、現在、24地域にまで拡大している。こうした中、平成25年度に立ち上げた全国規模のナショナルタレント発掘・育成(NTID)プログラムでは、将来性の豊かな人材と優れたコーチを出会わせるため、「発掘・検証・育成」の3つの段階がある。発掘においては、種目適性型、種目選抜型、種目最適(転向)型の3つのモデルがあり、コーチの眼のみならず、科学的分析を行っている。この段階では、エビデンスに基づいた測定項目の選定やワールドクラスの選考基準の設定が求められる。検証においては、成長率の算出等を通してポテンシャル(潜在力)を見極めている。育成においては、目標大会から逆算して設定した最低水準(ベンチマーク)に対するパフォーマンスを追跡している。平成28年度には、オリンピック・パラリンピック一体型発掘プログラムを開発し、クラス分けと科学的測定によるパラリンピック選手の発掘も開始した。最終的には、暦年齢よりも生物学的アプローチを通して、エビデンスを蓄積しながらオリンピック・パラリンピックパスウェイの構築を目指す。

2 0 0 0 OA プロスポーツのグローバル化におけるスポーツ労働移民の変容

- 著者

- 石原 豊一

- 出版者

- 日本スポーツ社会学会

- 雑誌

- スポーツ社会学研究 (ISSN:09192751)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.1, pp.59-70, 2010-03-20 (Released:2016-10-05)

- 参考文献数

- 32

グローバル化に伴うスポーツの世界的拡大の中、野球も資本との関わりの中、北米トップ・プロリーグMLBを核とした広がりを見せている。本稿ではその拡大における周縁に位置するイスラエルに発足したプロリーグであるイスラエル野球リーグ(IBL)の観察から、スポーツのグローバル化をスポーツ労働移民という切り口から探った。 IBLの現実はプロ野球という言葉から一般に想像されるような華やいだ世界ではない。ここで展開されているのは、ひとびとが低賃金で過酷な労働を強いられている周辺の世界である。しかし、IBLの選手の姿は、搾取される低賃金労働者というイメージともすぐには結びつかない。それは、彼らが自ら望んでこの地でのプレーを選んだことに由来している。特に先進国からの選手の観察からは、本来労働であるはずのプロとしてのプレーが、一種のレジャーや社会からの逃避に変質を遂げている様さえ窺えた。 この新たなプロリーグに集った選手たちへのインタビューを通じた彼らのスポーツ労働移民としての特徴の分析は、スポーツのグローバル化が経済資本の単一的な広がりというよりは、選手個々の背景や動機が絡んだモザイク的な拡大と浸透の様相を呈している現状を示している。 従来の世界システム的観点から見たスポーツの地球的拡大の文脈においては、プロアスリートの国境を越えた移動もその要因を経済的なものに求めがちである。アスリートの移籍理由を経済的要因以外に求める研究もなされてはいるものの、本稿での事例分析の結果得られた「プロスペクト」型、「野球労働者」型、「バケーション」型、「自分探し」型というスポーツ移民の分類のうち、先進国からの「バケーション」型、「自分探し」型は従来の研究の枠組みには収まりきらないものである。このことはスポーツのグローバル化がもたらした人間の移動要因の変質という点において、今後のグローバリゼーション研究に新たな地平を開拓する可能性を持つ。