70 0 0 0 OA 日本学術会議とは何か?

- 著者

- 永山 國昭 栗原 和枝

- 出版者

- 一般社団法人 日本生物物理学会

- 雑誌

- 生物物理 (ISSN:05824052)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.3, pp.147-150, 2009 (Released:2009-05-25)

70 0 0 0 OA 香料アレルゲンによるヒト侵害受容器TRPA1の活性化

- 著者

- 香川(田中) 聡子 大河原 晋 埴岡 伸光 神野 透人

- 出版者

- 日本毒性学会

- 雑誌

- 日本毒性学会学術年会 第43回日本毒性学会学術年会

- 巻号頁・発行日

- pp.P-207, 2016 (Released:2016-08-08)

【目的】近年、高残香性の衣料用柔軟仕上げ剤や香り付けを目的とする加香剤商品等の市場規模が拡大している。それに伴い、これら生活用品の使用に起因する危害情報も含めた相談件数が急増しており、呼吸器障害をはじめ、頭痛や吐き気等の体調不良が危害内容として報告されている。このような室内環境中の化学物質はシックハウス症候群や喘息等の主要な原因、あるいは増悪因子となることが指摘されているが、そのメカニズムについては不明な点が多く残されている。本研究では、欧州連合の化粧品指令でアレルギー物質としてラベル表示を義務付けられた香料成分を対象として、FormaldehydeやAcroleinなどのアルデヒド類や防腐剤パラベン、抗菌剤など多様な室内環境化学物質の生体内標的分子であり、これらの化学物質による気道刺激などに関与するTRP (Transient Receptor Potential Channel)イオンチャネル活性化について検討を行った。【方法】ヒトTRPV1及びTRPA1の安定発現細胞株を用いて、細胞内Ca2+濃度の増加を指標として対象化合物のイオンチャネルの活性化能を評価した。Ca2+濃度の測定にはFLIPR Calcium 6 Assay Kitを用い、蛍光強度の時間的な変化をFlexStation 3で記録した。【結果および考察】香料アレルゲンとして表示義務のある香料リストのうち植物エキス等を除いて今回評価可能であった18物質中9物質が濃度依存的にTRPA1の活性化を引き起こすことが判明した。なかでも、2-(4-tert-Butylbenzyl) propionaldehydeによるTRPA1の活性化の程度は陽性対象物質であるCinnamaldehydeに匹敵することが明らかとなった。以上の結果は、これら香料アレルゲンがTRPA1の活性化を介して気道過敏の亢進を引き起こす可能性を示唆しており、シックハウス症候群の発症メカニズムを明らかにする上でも極めて重要な情報であると考えられる。

70 0 0 0 OA フラッシュメモリの現状と課題

- 著者

- 玉置 直樹 青木 伸俊 青地 英明

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.9, pp.648-657, 2018-09-05 (Released:2019-04-27)

- 参考文献数

- 34

半導体メモリは情報を制御・記憶する電子回路であり,電源を切ると情報が消失する揮発性メモリと電源を切っても情報を保持できる不揮発性メモリに分類できる.代表的な揮発性メモリはDRAM(Dynamic Random Access Memory)やSRAM(Static Random Access Memory)で高速な動作が特徴である.そのため,CPU(Central Processing Unit)に付随するワーキングメモリとして用いられている.一方,不揮発性メモリはデータを保存することに適したメモリであり,ファイルメモリと呼ばれる.中でも大容量化に適したものの1つがNAND型フラッシュメモリであり,近年急速に普及している.従来型の2次元フラッシュメモリの高集積化の手段は,メモリセルサイズとセル間隔を縮小することである.この集積化の様子をボードゲームの「オセロ」で例えてみよう.盤面にびっしりと「石」を並べると,石の色は1ビット,つまり2値のメモリ機能を持ち,石の大きさがセルサイズに,石が納められるマスの大きさはメモリ1ビットが占める面積に相当する.フラッシュメモリの場合にはセルの間に互いに干渉する効果があるため,ある程度のセル間隔も必要である.従って,決められた領域内に多くのセルを詰め込むには,セルサイズとセル間隔を小さくする必要がある.2000年代になり,いずれ微細化は限界に達するだろうと予測され,この2次元フラッシュメモリを2階建てにした3次元フラッシュメモリが考案された.しかし,この構造で階層を増やしていくと各層の2次元フラッシュメモリを順に作って,重ねていかなくてはならないため,製造コストが高くなってしまう.そこで,革新的に発想の異なる新たな3次元フラッシュメモリが登場した.基本構造は次のようなものである:ミルフィーユという菓子を想像してほしい.クリーム層とパイ生地層が幾重にも積層されている.同様に,メモリセルの元となる半導体と,セル間を隔てるための材料の積層構造をまず構成する.この積み重なった層を縦に貫く穴をあける.この穴の側面に,山を貫くトンネルの内側と岩盤を隔てる側壁のように,メモリ機能を持つ絶縁体膜をつくる.穴の中にはまた別の半導体が満たされる.この穴の中心から順に,穴の中の半導体,穴の側壁の絶縁体膜,そして積層構造の半導体層の3つが作る接合構造が,ひとつのメモリセルとして働き,1本の穴はメモリセルが積層の数だけ数珠つなぎにつながったNAND型フラッシュメモリとして機能する.Punch & Plug技術と呼ばれるこの方法では,積層構造に多数の穴が一括で形成され,これを用いた3次元フラッシュメモリをBiCS FLASHTMと呼ぶ.この方法は,従来型の2次元フラッシュメモリを積層した場合に比べ,必要な微細加工工程を大きく削減することができ,低コストで高集積化が可能であり,動作速度や信頼性により優れたメモリを実現する.一方,大容量化のためには積層数を増やす必要がある.このためには細く深いメモリホールを均一に形成する技術が必要になる.深穴の形成には反応性イオンエッチング技術が用いられるが,直径が100 nm程度で深さ数μmの高アスペクトの均一なメモリホールの開口には高度な技術が必要となる.物理と化学と技術の最先端が具現化したもの,それがフラッシュメモリである.

70 0 0 0 OA ラットにおけるカルシウム, マグネシウムおよび亜鉛吸収率に及ぼす脱フィチン酸大豆タンパク質の影響

- 著者

- 福井 健介 桑田 五郎 今井 正武

- 出版者

- 公益社団法人 日本栄養・食糧学会

- 雑誌

- 日本栄養・食糧学会誌 (ISSN:02873516)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.4, pp.273-278, 1997-08-10 (Released:2010-02-22)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 5 3

10%食塩水処理により脱脂大豆から脱フィチン酸大豆タンパク質 (PFS) を作成した。成長期の雄ラットに20%のPFS, 分離大豆タンパク質 (SPI) またはCaseinを含む食餌を与え, ミネラル吸収性に及ぼす大豆タンパク質のフィチン酸除去の影響を検討した。食餌中の総リン (P) 量は無機P (P1) を添加して0.59%になるよう調節した。また, PFS食中のPがほとんど外因性のP1であったため, P1添加量を0.59%にした群をさらに設定した (各SPI-IおよびCasein-I群とした)。結果概要を以下に示した。1) カルシウム (Ca) 吸収率に及ぼす大豆タンパク質のフィチン酸除去の効果は, 1%程度の上昇傾向にとどまった。2) 一方, マグネシウム (Mg) および亜鉛 (Zn) の吸収率においては, 大豆タンパク質のフィチン酸除去により5~10%程度の有意な改善または改善傾向がみられた。3) ミネラル吸収に関するCasein, SPIおよびPFSの関係は, 食餌中のPの合わせ方の違いによって影響を受けなかった。またP1量の多い群でミネラル吸収率が低くなる場合が多くみられた。4) SPIのCa, MgおよびZnの吸収率は, Caseinと同等あるいは上回る数値であった。これらの結果より, 大豆タンパク質のミネラル吸収率はCaseinと同等であるが, フィチン酸を除去することでMgおよびZnの吸収性がさらに改善される可能性が示唆された。

70 0 0 0 OA グラフ信号処理のすゝめ

- 著者

- 田中 雄一

- 出版者

- 一般社団法人 電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review (ISSN:18820875)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.1, pp.15-29, 2014-07-01 (Released:2014-07-01)

- 参考文献数

- 91

- 被引用文献数

- 2

定義域を時間軸上に持つ通常の信号に対しては,信号の有する周波数特性の解明が研究の中心である.例えばフーリエ変換は,周波数領域へと信号を射影した際の周波数成分,すなわち信号と周波数固有関数の内積として算出される.同様に,定義域をグラフの頂点上に持つグラフ信号に対しては,グラフ信号の有するグラフスペクトル特性の解明が研究の中心となる.グラフ信号に対するフーリエ変換は,グラフスペクトル領域へと信号を射影した際のグラフスペクトル成分,すなわちグラフ信号とグラフ固有関数の内積として算出される.本稿では,近年盛んに研究が進められているグラフ信号処理におけるフーリエ変換,フィルタリング,サンプリング,ウェーブレット変換等に焦点を当て,以下の点を中心にしてグラフ信号処理への研究参入を「おすゝめ」する. i) グラフ信号処理の基礎的事項,ii) 伝統的な信号処理との類似点・相違点,iii) 現在までの理論的発展,iv) グラフ信号処理の応用等.

70 0 0 0 OA 世界で初めてレベル3の型式指定を受けた自動運転技術の概要

- 著者

- 波多野 邦道 加納 忠彦

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.2, pp.2_70-2_76, 2022-02-01 (Released:2022-06-30)

- 参考文献数

- 10

2020年11月に国土交通省によって世界初となるレベル3自動運転の型式指定が行われ、2021年3月より自動運行装置である「トラフィックジャムパイロット」を搭載した車両(通称名:レジェンド)の販売が開始された。本稿では、レベル3自動運転の実用化に向けた課題を法務的側面と技術的側面で整理した上で、世界で初めてとなる主要技術を解説する。さらに、自動運転の普及拡大とレベル4自動運転に対する課題と今後の期待を述べる。

70 0 0 0 OA プラグマティズムに基づく地理学的空間概念の弁別

- 著者

- 益田 理広

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)

- 巻号頁・発行日

- vol.88, no.4, pp.363-385, 2015-07-01 (Released:2019-10-05)

- 参考文献数

- 88

地理学はしばしば「空間の学」と称される.これは斯学が空間なる概念を根本対象あるいは方法,すなわち理論上の基礎として遇していることを意味するが,その重用とは裏腹に,現今の地理学的空間は確乎たる意義を失し,ただその名のみが無数の概念を覆う事態に陥っている.本研究は,この空間概念の混乱という理論上の危機を打開すべく,事物の本質的な結果のみを重んじるプラグマティズムに範を取り,演繹法を用いた分析によって地理学的空間概念の一般的性格を見出した.その際には,空間に関する古典論から基本的な4類型を示し,中でも地理学理論に深く関係する3類型を分析した.結果,地理学においては空間を物質そのものとみなす傾向が甚だ強く,加えてそれらの大半が可視的な性質を伴っていることが理解された.さらに,この一般的性格が,空間論の興隆と同時期に衰微したラントシャフト概念と共通する特徴をもつ,一種の後継概念と目される点についても指摘した.

70 0 0 0 OA プレボテラ属細菌と疾患との関わり

- 著者

- 新居 卓朗 前田 悠一 竹田 潔

- 出版者

- 一般社団法人 日本アレルギー学会

- 雑誌

- アレルギー (ISSN:00214884)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.1, pp.24-27, 2018 (Released:2018-02-20)

- 参考文献数

- 19

70 0 0 0 OA 市販ツナ缶は有用なオメガ3系脂肪酸源にはならない

- 著者

- 原馬 明子 脇中 奈津子 竹田 真実 守口 徹

- 出版者

- 日本脂質栄養学会

- 雑誌

- 脂質栄養学 (ISSN:13434594)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.2, pp.217-224, 2017 (Released:2017-09-20)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 1

Eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA), found in seafood, are essential fatty acids and therefore must be obtained from the diet. Traditionally, Japanese cuisine is centered around fish as the main ingredient. However, in recent years, a social problem has arisen wherein members of both the younger and the older generations eat progressively less fish. Canned fish is an easy-to-prepare fish food, but because vegetable oil is added to the can, it is important to investigate whether canned fish is an appropriate source of n-3 fatty acids. In this study, we divided canned tuna products by fish and oil type and analyzed fatty acid content in the fish part and the oil part to simulate an ordinary serving. From the 300 top-selling tuna can products, we selected 3 different types of tuna (bluefin tuna, yellowfin tuna, and albacore tuna) packed in soybean oil, as well as albacore tuna packed in 4 types of oil (soy, cottonseed, olive, and safflower oils). Furthermore, cans of the 3 types of tuna packed in water were used as controls. The findings revealed that tuna in water contained a suitable amount of n-6/n-3, but a low amount of EPA+DHA. Among tunas in oil, albacore tuna had the higher level of EPA+DHA, and added olive oil contained the lower amount of n-6/n-3. Our finding showed that n-3 fatty acid content in tuna varies widely depending on the added oil, and that the EPA+DHA level of canned tuna is low. Therefore, it is not so appropriate the canned tuna as a source of omega-3 fatty acids.

70 0 0 0 OA 心理学研究法としてのウェブ調査

- 著者

- 三浦 麻子

- 出版者

- 日本基礎心理学会

- 雑誌

- 基礎心理学研究 (ISSN:02877651)

- 巻号頁・発行日

- pp.39.4, (Released:2020-10-12)

- 参考文献数

- 19

This article explains the basic features of survey, which is one of the major research methods in psychology, its pros and cons, and the points to be considered when conducting it. In particular, it focuses on Web surveys, which are becoming more common nowadays. It explains how the data obtained by Web surveys from broader generals are likely to be different from those obtained by conventional and convenient method, which inviting people close to the researcher, such as university students, to participate. The author hopes that this paper will provide the readers with a basic knowledge of web research and help them to select appropriate situations for survey data collection from among the various phases of psychological research.

70 0 0 0 OA 中学生の潜在的ハイリスク群に対する自殺予防プログラムの効果

- 著者

- 原田 知佳 畑中 美穂 川野 健治 勝又 陽太郎 川島 大輔 荘島 幸子 白神 敬介 川本 静香

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- pp.90.18004, (Released:2019-09-20)

- 参考文献数

- 33

- 被引用文献数

- 3

Previous research has found that a combination of high levels of behavioral inhibition system (BIS) and low levels of behavioral activation system (BAS-Drive) predicts suicidal thinking (Rasmussen, Elliott, & O’Connor, 2012). In this study, we examined whether the effects of a suicide prevention education program for junior highschool students were moderated by the risk level of students, regarding a combination of high BIS and low BASDrive as a high risk for suicide. A total of 28 high-risk students and 167 low-risk students participated in the program. Participants completed self-reported questionnaires during the intervention. As a result of the analysis, it was suggested that through the program, not only low-risk students but also potential high-risk students could gain the ability to seek assistance.

70 0 0 0 OA 御笠川流域における貯留施設の治水効果の評価

- 著者

- 大槻 順朗 大八木 豊 島谷 幸宏 朴 埼〓

- 出版者

- Japan Society of Civil Engineers

- 雑誌

- 水工学論文集 (ISSN:09167374)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, pp.361-366, 2008 (Released:2010-08-25)

- 参考文献数

- 9

Urban development causes serious changes to watershed conditions by decreasing storage area, introducing pavement and channeling. As a result, the peak discharge has been increasing and the arrival time of peak becomes early. The purpose of this study is to investigate the state of retention facilities such as irrigation ponds and paddy area in Mikasa River watershed. The result of investigation shows the rate of the capacity of flood control of dam, ponds and paddy area are 37.1%, 14.6%, 48.3% and total capacity is 3, 063, 000m3.For the estimate of the storage facility effects, we applied the distributed runoff model considering ponds and paddy area effects. The result of calculation showed that the peak discharge at Sanno Bridge decreased 36m3/s by dam, 31m3/s by ponds and 36m3/s by paddy area.

70 0 0 0 OA ため池を用いた御笠川流域の治水強化策

- 著者

- 大八木 豊 島谷 幸宏 杉本 知佳子 加藤 憲介 朴 埼〓

- 出版者

- Japan Society of Civil Engineers

- 雑誌

- 水工学論文集 (ISSN:09167374)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, pp.325-330, 2006 (Released:2010-11-30)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1

Urban developments cause serious changes to watersheds conditions by decreasing storage area, introducing pavement and channeling. As a result, the peak discharge has been increasing and the arrival time of peak flow becomes early. The purpose of this study is to investigate the empty capacity of irrigation ponds in the Mikasa River watershed and to clarify flood control capacity of them. The result of this study, the catchments area of all irrigation ponds was about 18%, the capacity of flood control was about 450, 000m3 in the Mikasa river watershed. To estimate the flood control ability of irrigation ponds, we applied the distributed runoff model considering ponds effects about flood disaster in July 19, 2003. The result of calculation showed that the peak discharge at the Sanno Bridge decreased 36m3/s by the irrigation ponds.

70 0 0 0 OA 中国産ダイエット用健康食品による急性肝障害

- 著者

- 持田 智

- 出版者

- 一般社団法人 日本肝臓学会

- 雑誌

- 肝臓 (ISSN:04514203)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.3, pp.89-91, 2003-03-25 (Released:2009-03-31)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 2 1

70 0 0 0 OA 各種家禽卵の性状ならびに成分の比較

- 著者

- 田名部 尚子

- 出版者

- Japan Poultry Science Association

- 雑誌

- 日本家禽学会誌 (ISSN:00290254)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.5, pp.249-255, 1980-09-25 (Released:2008-11-12)

- 参考文献数

- 16

水平式ポリアクリルアミドグラジエント薄層ゲル電気泳動法によって, キジ目のニワトリ, ウズラ, キンケイ, ハッカン, ガンカモ目のアヒル, バリケン, ハト目のハトの卵白タンパク質の泳動像を比較した。キジ目のニワトリとウズラでは, オボアルブミン域の泳動帯に染色濃度の差が認められたが, このオボアルブミンを含む卵白タンパク質の泳動帯の種類と易動度が比較的よく一致していた。ハッカンとキンケイの泳動像は比較的よく似ていたが, ハッカンとニワトリの泳動像はかなり異なっていた。ガンカモ目のアヒルとバリケンの泳動像はよく似ており, これらのオボアルブミン域の泳動帯の構成がキジ目のものと異なっていた。卵白タンパク質の泳動像の目間の相違は属間の相違より大きかった。ウズラ卵白タンパク質はNo. 1~13の泳動域の泳動帯に分離された。No. 5のオボアルブミンA1とNo. 2のプレアルブミンには新たな個体変異が見出された。No. 5にはA, AB, Bの3種類の表型があり, これはOv-1座上の共優性遺伝子Ov-1AとOv-1Bで支配されており, その遺伝子頻度はそれぞれ0.875と0.125であった。No. 2にはA, AB, Bの3種類の表型があり, これはPa座上の共優性遺伝子PaAとPaBで支配されており, その遺伝了頻度はそれぞれ0.419と0.581であった。トランスフェリンには, AB, B, BCの個体変異があり, これはTf座上の共優性遺伝子TfA, TfB, TfCで支配されており, その遺伝了頻度はそれぞれ0.012, 0.819, 0.169であった。No. 11のオボグロブリンG2には, A, AB, AC, B, BC, Cの6種類の個体変異の存在が認められたが, その遺伝支配については不明であった。

69 0 0 0 新型コロナウイルスワクチン投与後に発症した重篤な血小板減少症

- 著者

- 萩原 政夫 内田 智之 井上 盛浩 大原 慎 今井 唯

- 出版者

- 一般社団法人 日本血液学会

- 雑誌

- 臨床血液 (ISSN:04851439)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.12, pp.1684-1687, 2021 (Released:2022-01-13)

- 参考文献数

- 14

免疫性血小板減少性紫斑病(ITP)症例における新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチン後の血小板減少は,日本血液学会から勧告されている重要な注意事項である。一方,SARS-CoV-2ワクチン投与によって,新規にITPが発症する報告も相次いでいる。今回,過去に血小板数値の異常を指摘されたことのない2名の女性において,BNT162b2 mRNAワクチン2回接種の4ないし14日後に出血症状を伴って重篤な血小板減少症が出現した症例を経験した。それぞれ血小板輸血,あるいは大量γグロブリン大量療法とデキサメタゾンにより速やかに血小板数が回復した。これまでBNT162b2 mRNAワクチン接種後のITP発症は,本稿を執筆時に検索した限り9症例が報告されており,当院の2症例も含め,殆どが良好な経過を辿っている。一方,発見や対処が遅れた場合には不良な転帰を辿る可能性もあるため,全国規模の調査によってワクチンとの因果関係や,その予後に関して明らかにすることが望ましい。

69 0 0 0 OA 2010年に宮崎県で発生した口蹄疫について:

- 著者

- 別府 哲 野村 香代

- 出版者

- 一般社団法人 日本発達心理学会

- 雑誌

- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.3, pp.257-264, 2005-12-20 (Released:2017-07-24)

- 被引用文献数

- 7

Baron-Cohen et al. (1985)以後, 通常4歳で通過する「誤った信念」課題に, MA(Mental Age) 4歳の自閉症児が通過できないことが多くの研究で追試されてきた。一方, Happe (1995)は, 自閉症児も言語性MAが9歳2か月になると「誤った信念」課題を通過することを示した。本研究は, 自閉症児が「誤った信念」課題を通過して「心の理論」を形成するのは, 遅滞なのか, あるいは質的に違う内容を形成しているのかを検討することを目的とする。「誤った信念」課題であるサリーとアン課題を改変したものを通常通りに回答を求めると共に, なぜそちらを選択したかの言語的理由付けを行わせた。対象者は健常児が3〜6歳60名, WISC-IIIでの言語指数が70以上の高機能自閉症児29名(小学校1〜6年生)である。健常児は, 「誤った信念」課題に誤答するレベル(水準0), それは正答するが言語的理由付けができないレベル(水準1), 課題に正答しかつ言語的理由付けもできるレベル(水準2)の順序で発達的に移行することが明らかにされた。それに対し, 高機能自閉症児は水準0と水準2は存在したが水準1のものが1名もみられなかった。これは, 健常児が言語的理由付けを伴わない直感的な「心の理論」を発達的前提に, その後, 言語的理由付けを伴う「心の理論」を形成するのに対し, 高機能自閉症児は直感的な「心の理論」を欠いたまま言語的理由付けによる「心の理論」を形成するという, 質的な特異性を持つことが示唆された。

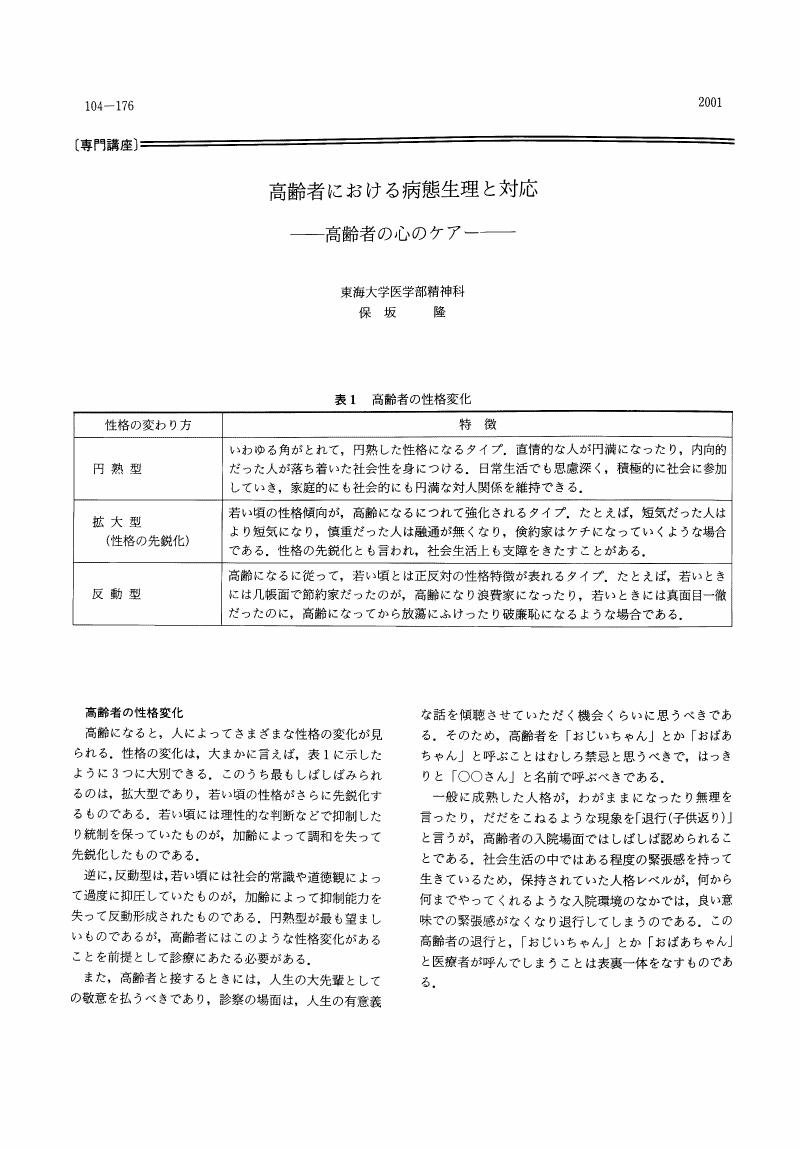

69 0 0 0 OA 高齢者における病態生理と対応

- 著者

- 保坂 隆

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.104, no.2, pp.176-179, 2001-02-20 (Released:2010-10-22)

69 0 0 0 OA 愛媛玉串料訴訟の宗教–社会史―戦後政教分離訴訟の画期・再考―

- 著者

- 塚田 穂高

- 出版者

- 「宗教と社会」学会

- 雑誌

- 宗教と社会 (ISSN:13424726)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, pp.111-126, 2019-06-08 (Released:2021-06-05)

- 参考文献数

- 35

戦後日本社会において、「宗教」概念や「宗教と政治」についての認識がどのように構築され、浸透していったのかを捉える際、数々の政教分離訴訟の積み重なりは重要なフィールドと言える。本稿では、愛媛玉串料訴訟――愛媛県知事が靖国神社の祭礼などに「玉串料」などを公金から支出していたのが憲法違反ではないかと問われた――のケース(1982年提訴)を取り上げる。同訴訟は従来、憲法学の領域から最高裁における政教分離に関する戦後初の違憲判断がくだされた重要判例として着目されていた。本稿では、その背景と経緯、そして判決の余波に至る一連の経過を分析の俎上に乗せる。分析の結果、同訴訟が靖国神社問題と政教分離訴訟の一連の流れのなかで生起したこと、裁判のなかで「宗教」ないし「宗教と政治」をめぐる複数の概念と視角が錯綜したこと、判決が各陣営や領域に現実的影響をもたらしたことを明らかにする。