1 0 0 0 OA 國産工作機械及計測器の現状

- 著者

- 青木 保

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密機械 (ISSN:03743543)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.75, pp.769-777, 1939-12-25 (Released:2009-06-30)

1 0 0 0 OA 広田 照幸・宮寺 晃夫 著『教育システムと社会 その理論的検討』

- 著者

- 長谷川 裕

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育学会

- 雑誌

- 教育学研究 (ISSN:03873161)

- 巻号頁・発行日

- vol.82, no.2, pp.343-344, 2015 (Released:2016-05-18)

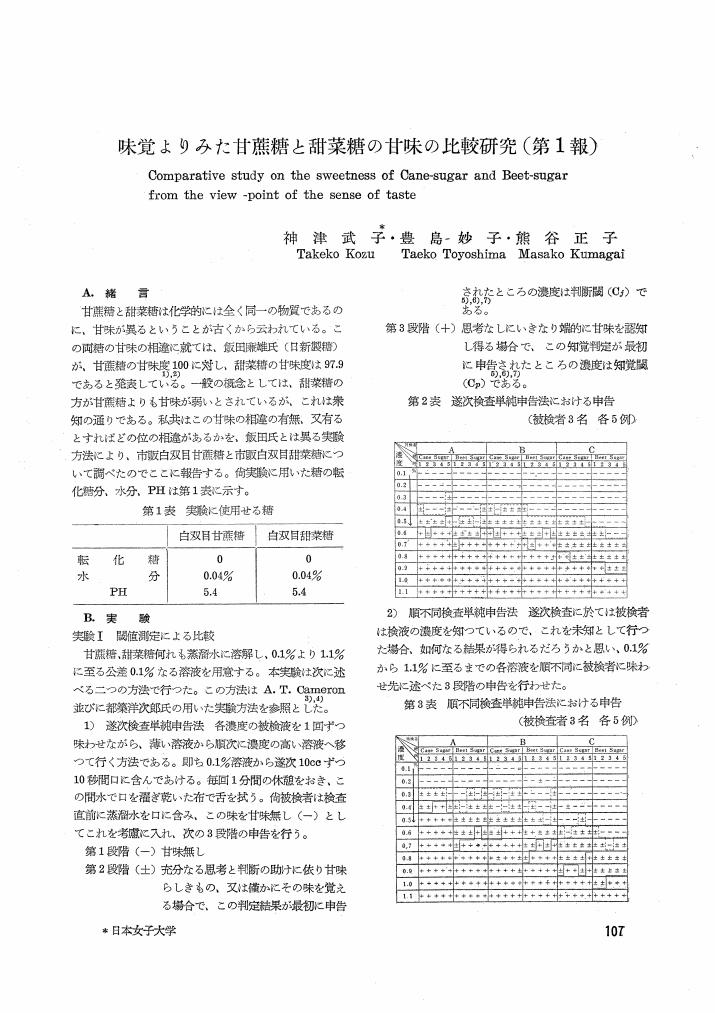

1 0 0 0 OA 味覚よりみた甘蔗糖と甜菜糖の甘味の比較研究 (第1報)

- 著者

- 神津 武子 豊島 妙子 熊谷 正子

- 出版者

- The Japan Society of Home Economics

- 雑誌

- 家政学雑誌 (ISSN:04499069)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.3, pp.107-109, 1958-06-15 (Released:2010-03-09)

- 参考文献数

- 9

1 0 0 0 OA ラクタム類のアルカリ性開環重合反応

- 著者

- 関口 燈

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 日本化學雜誌 (ISSN:03695387)

- 巻号頁・発行日

- vol.88, no.6, pp.577-597, 1967-06-10 (Released:2011-05-30)

- 参考文献数

- 63

- 被引用文献数

- 10

ラクタム類のアルカリ性重合反応の機構は,生長鎖のイミド性活性中心内のカルボニル基に対するラクタムアニオンの攻撃と,それによって生成する中間体イオンの中和反応(著者はこの両者をあわせて“加ラクタム分解反応”とよぶ)によって説明することができる。現在,この機構の大綱ないし基本的概念については多数の研究者の間の見解は一致しているが,その細部についてはまだかなりの不一致がみられ,とくにアルカリ金属イオンの関与の問題,反応中間体の構造,反応過程中における開環の時期などについては研究者間の解釈はかなり相違している。本稿においては,著者の既発表の文献を中心に未発表の実験結果を加えて総合的な見地から,著者が以前に提出した“加ラクタム分解機構”の問題をふたたびとりあげ,種々の実験事実から著者の見解を再確認した。すなわち,本反応はアルカリ金属イオンの関与によるイミド性カルボニル基の極性の強化にはじまり,同カルボニル基に対するラクタムアユオンの攻撃によるイミド性カルビノラートイオン中間体(未開環体)の生成を律速段階とし,このイオンとアミド基との間の水素交換による“中和反応”と,それについで起る分子内水素転位による開環反応とをあとにともなう一種の加溶媒分解反応である。このアルカリ性重合反応は現象的には重合反応であるが機構的には逐次付加による重縮合反応に準じ,とくに反応の各段階において単量体イオンを再生し,これが攻撃イオンである点において諸重合反応中でも特異な地位をしめることを示した。ラクタム類のアルカリ性重合反応の全過程は,環状アミド基(ラクタムのアミド基),イミド基(活性中心基),直鎖状アミド基(重合体のアミド基)の3種のカルボニル基に対する“加ラクタム分解機構”(アルカリ性接触反応)と“アミノ分解機構”(非接触反応)を主反応とする一連の反応機構によって説明することができる。本稿においてはこれらの機構を総合して提示し,これをも合反応って重における単量体,重合体間平衡ならびに重合体鎖間末端基平衡を説明した。アルコール系化合物を添加剤とするアルカリ性重合反応の研究から,アルコール性水酸基が間接開始剤としてラクタムと反応してエステルを与え,このエステルがさらに他のラクタムと反応してイミド性化合物を与えていることを示し,水酸基の酸性と開始能との間に関係のあることを指摘,二段重合法を用いて低級直鎖アルコールによるラクタム重合に成功した。最後に,トリエチルアルミニウムを助触媒とし,開始剤不在下でのラクタムのアルカリ性重合により,分子量数十万の高耐熱性,力学的性質優秀なポリカプロアミドの形成に成功し,この反応の機構を推定した。

1 0 0 0 OA infliximab投与により薬剤誘発性ループスを発症した潰瘍性大腸炎の1例

- 著者

- 西川 潤 宮嵜 孝子 鈴木 庸弘 板谷 優子 山脇 秀元 三原 弘 蓮本 祐史 藤浪 斗 小川 浩平 細川 歩 工藤 俊彦 杉山 敏郎

- 出版者

- 一般財団法人 日本消化器病学会

- 雑誌

- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)

- 巻号頁・発行日

- vol.108, no.9, pp.1535-1539, 2011 (Released:2011-09-05)

- 参考文献数

- 24

infliximab投与により薬剤誘発性ループスを発症した潰瘍性大腸炎の1例を経験した.ステロイド依存性潰瘍性大腸炎患者に対し,寛解導入ならびに寛解維持目的でinfliximab投与を施行した.第5回目のinfliximab投与後に多関節痛,リンパ球減少,抗二本鎖DNA抗体陽性,抗核抗体陽性を呈し薬剤誘発性ループスと診断した.保存的治療とinfliximab投与中止により症状の改善が得られた.

1 0 0 0 OA 老年期独居生活の抑うつ症状と主観的幸福感について

- 著者

- 山下 一也 小林 祥泰 恒松 徳五郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年医学会

- 雑誌

- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.3, pp.179-184, 1992-03-30 (Released:2009-11-24)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 9 13

島根県隠岐郡知夫村在住の60歳以上の健常老年者113人を対象に, 老年期の独居生活と抑うつ状態および主観的幸福感との関連についての検討を, 独居老年者 (独り暮らし) 33人と同居老年者 (配偶者と2人暮らし) 80人の2群に分け行った. 抑うつ状態の尺度には Zung の自己評価式抑うつ尺度 (SDS) を, また, 主観的幸福感の測定尺度としては, モラールスケールを用いた.SDSの比較では独居老年者のほうが有意に抑うつ状態度が高かった (p<0.01). SDS48点以上の抑うつ状態の比率をみると独居老年者は33人中6人 (18.2%), 同居老年者は80人中5人 (6%) であった (0.05<p<0.1). モラールスケールの総得点では, 同居老年者のほうが, 有意に高かった (p<0.01). 各項目別にみてみると, 独居老年者の方が「寂しいと感じることがある.」と答えた率が高かった (0.05<p<0.1).以上から独居老年者では同居老年者に比して, やや抑うつ傾向にあり, 人生の満足度も低いことが示唆された.

1 0 0 0 OA 外来がん化学療法部門システムの追加導入と混合調製業務に寄与する因子の多変量解析

- 著者

- 池田 賢二 竹上 学 但馬 重俊 宮脇 康至 東 真樹子 八木 悠理子 亀川 秀樹 黒川 信夫

- 出版者

- 一般社団法人日本医療薬学会

- 雑誌

- 医療薬学 (ISSN:1346342X)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.5, pp.436-444, 2006-05-10 (Released:2007-11-09)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 3 3

Pharmaceutical support systems for anti-neoplastic drug preparation for chemotherapy in hospital information systems are in need of improvement. With this in mind we developed a new support system in collaboration with system engineers (SEs) in January 2005. In the presentation of our requirements for the support system to the SEs, the most important part of the development process, we proposed a development model based on an end-user prototype system. The model comprised a five-step design and development of the prototype system through end-user computing, evaluation of the prototype system through actual use, the introduction of a step to determine the exact task requirements, detailed discussions with the SEs, and installation. Among the functions of the prototype system were support functions for the input of prescriptions, inventory management and task data assessment and a print-out function for record sheets. This model produced excellent results for the upgrade whose express purpose was the introduction of an end-user computing step. Furthermore, to evaluate the preparation support system, time-determinative factors involved in the preparation were analyzed and compared using data collected in November 2004 and March 2005. In the evaluation, two pharmacists dispensed a total of 791 and 1003 admixtures for 341 and 426 injection prescriptions, respectively, and the average preparation times were 18.15 and 15.43 minutes/prescription, respectively. Multiple regression analysis revealed several time-determinative factors with correlation coefficients of 0.803 and 0.668. The significant time-determinative factors were the number of vials, ampoules, and bottles for admixtures and the properties of drugs dispensed. The new system has resulted in improved patient safety and operational efficiency.

1 0 0 0 OA 地球化学的手法と数値解析を用いた下川鉱山坑内水の起源推定

- 著者

- 富山 眞吾 五十嵐 敏文 井伊 博行 髙野 日出男

- 出版者

- 一般社団法人 資源・素材学会

- 雑誌

- Journal of MMIJ (ISSN:18816118)

- 巻号頁・発行日

- vol.132, no.5, pp.80-88, 2016-05-01 (Released:2016-05-14)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 6

The understanding of source and flow path of the groundwater provides important strategy for the environmental management of mines. Thus, groundwater samples from the shaft and level in the Shimokawa mine and the surrounding river water samples were taken and the stable isotopes of hydrogen and oxygen and water quality of the samples were analyzed. The results indicate that shallow groundwater starts mainly from mountain-sides and passes through rocks above ore bodies. The simulation of groundwater flow was also conducted. The distribution of velocity vector of the simulated result showed that down streamlines which flows more than 2×10-3 m per day from mountain-sides to the ore bodies were observed. By considering the altitudes of mountain-sides range from 300 to 550 m, these results correspond well with the altitudes estimated from δD and δ18O values of samples.

1 0 0 0 OA 無斑紋サクラマス, Oncorhynchus masouの選抜交配

- 著者

- 木村 志津雄

- 出版者

- 日本水産増殖学会

- 雑誌

- 水産増殖 (ISSN:03714217)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.4, pp.615-618, 1994-12-20 (Released:2010-03-09)

- 参考文献数

- 8

1987年北海道留萌管内暑寒別川水系サクラマスより得た約3, 000尾の孵化仔魚の中に, 28尾のパーマークおよび体側, 背部に黒点のない無斑紋魚を発見した。1988年に通常のサクラマス雌と無斑紋雄とを交配して得たF18, 000粒の受精卵は全て有斑魚となり無斑紋魚は出現せず, 無斑型は劣性であると推定された。1991年に得られたF2における斑紋発現は有斑から無斑魚まで多様な斑紋型が現れた。完全無斑紋魚の出現は0.7%と低率であった。無斑紋魚同士交配したF3における無斑紋サクラマスの出現率は, 76%と高率となった。無斑紋サクラマスは将来, 放流後の再捕試験などに役立つと考えられる。

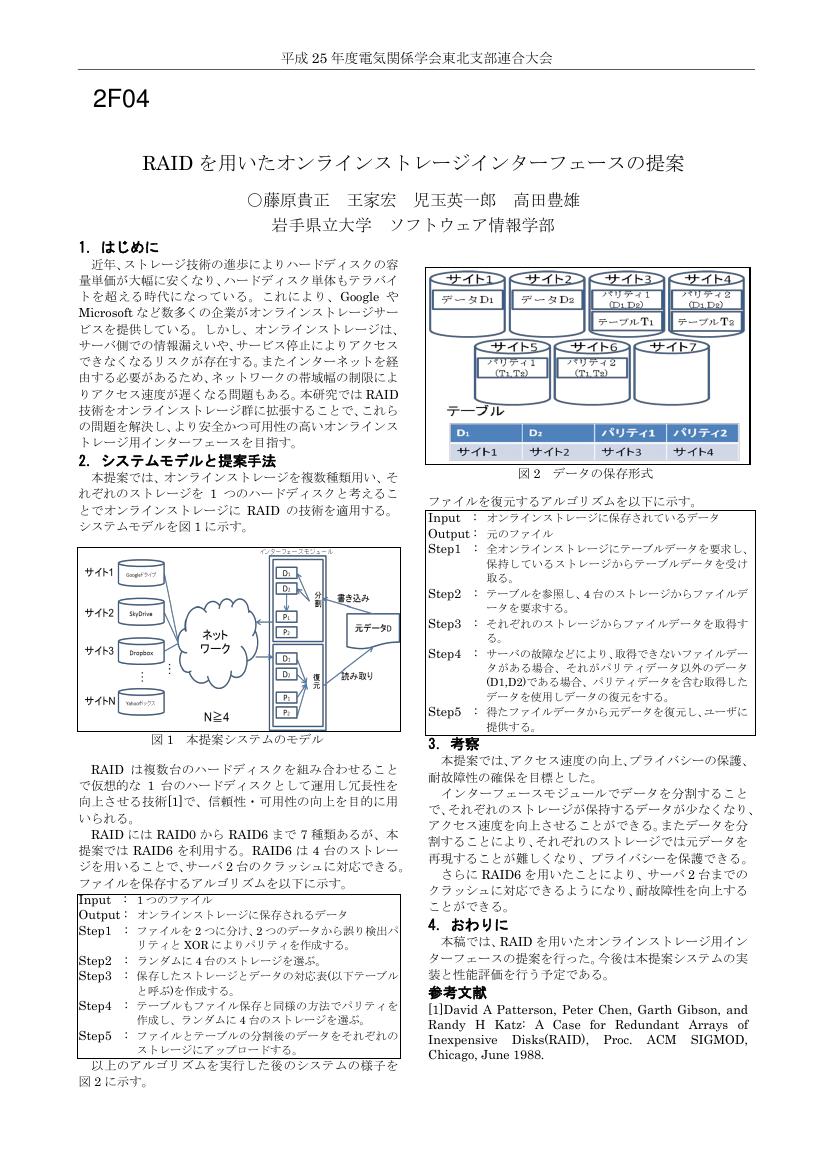

1 0 0 0 OA RAIDを用いたオンラインストレージインターフェースの提案

- 著者

- 藤原 貴正 王 家宏 児玉 英一郎 高田 豊雄

- 出版者

- 電気関係学会東北支部連合大会実行委員会

- 雑誌

- 電気関係学会東北支部連合大会講演論文集 平成25年度 電気関係学会東北支部連合大会 講演論文集

- 巻号頁・発行日

- pp.220, 2013 (Released:2013-11-18)

1 0 0 0 The DFT Calculation with NBO Analysis of E/Z Enamines Derived from α-Alkoxyaldehyde with Pyrrolidine

- 著者

- Takasuke Mukaiyama Tadafumi Uchimaru Yujiro Hayashi

- 出版者

- (社)日本化学会

- 雑誌

- Bulletin of the Chemical Society of Japan (ISSN:00092673)

- 巻号頁・発行日

- vol.89, no.4, pp.455-459, 2016-04-15 (Released:2016-04-15)

- 参考文献数

- 80

- 被引用文献数

- 2

The stability of E/Z-alkoxyenamines from α-alkoxyaldehyde with pyrrolidine was discussed by conducting density functional theory (DFT) calculations with natural bond orbital (NBO) analysis.

1 0 0 0 OA 日本全国の自然災害事例の網羅的なデータベース化

- 著者

- 鈴木 比奈子 内山 庄一郎 堀田 弥生 臼田 裕一郎

- 出版者

- The Association of Japanese Geographers

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- pp.234, 2013 (Released:2013-09-04)

1.背景と目的過去の自然災害の履歴は,その場所における現在の自然災害リスクに大きく関係するため,ハザード・リスク評価に必須の情報である.特に,地域等での防災の現場において,その場所で発生した過去の自然災害を知ることは,地域の脆弱性をより正確に把握し対策を立案していく上で欠かすことができない.一方で,国内の過去の災害事例は膨大であり,それらが記載された文献資料の種類や形態も様々である.そこで,日本国内における過去の自然災害事例を網羅的に収集し,一般にも公開可能な共通の知識データベースを構築することを目的として,全国の地方自治体が発行する地域防災計画に記述されている自然災害事例の抽出とそのデータベース化を開始した.データベースは現在試験段階であるが,将来的には相互運用可能なAPIを通して配信し,外部システムから動的に呼び出して使用可能となる予定である.2.自然災害事例のデータモデリング災害事例をデータベース化するためには,地域防災計画等の出典資料から,発生した災害の記述を読み取り入力する必要がある.しかし地域災害史の項目は説明的な記述が多く,統計データ的な取り扱いをすることが難しい.そのため,次の要件を満たすべくデータモデリングを行った.要件1:情報の取りこぼしを最小限に抑える要件2:できる限り簡易な作業で入力できる要件3:内容をベタ打ちする項目を作らないこの結果,データベースの内容を9つに大分類し,合計112の入力項目を設定した.データ項目を詳細に区分したこと,およびデータ入力の際に,文献に記載がない情報は原則として空欄とするルールを設定したことによって,出典資料の情報の取りこぼしを抑え,入力作業に必要な専門的な判断を最小限にした.また,分類項目のいずれにも格納できない例外的な情報の発生は許容することとし,例外情報を文章としてベタ打ちでデータベースに入力しないこととした.この理由は,入力作業の簡易化とデータベースとしての可用性向上である.また,歴史災害を対象とした自然災害事例の抽出を行うため,現在の災害種別と災害発生当時の災害種別とを対比させる必要がある.災害種別は大分類として5種類に分け,さらに小分類として23の災害種別を設定した.過去の文献における災害の呼称と,小分類の災害種別との対応を各種文献から調査し対応表を作成した.この他,災害名称は地域の自然災害のインパクトを推し量る上で重要な要素と考え,比較的詳細な入力仕様を設定した.3.今後の展開現在,約34,000件の災害事例を試行的に入力した.このペースでは,日本全国でおよそ10万件程度の災害事例が抽出されると推定している.まずは,このデータベースの充実を推進する.次のステップとして,このデータベースから自然災害が社会に与えたインパクト‐災害マグニチュード‐を求める手法を検討する.一定の災害マグニチュード以上の自然災害については調査・解析を行い,データベースの高度化を行いたい.このデータベースによって,地域の災害脆弱性とその影響範囲をより明確に提示し,地域の防災力向上に資するシステムを目指す.

1 0 0 0 OA ロボットSFの楽しみ

- 著者

- 中島 秀之 吉見 隆

- 出版者

- 日本ロボット学会

- 雑誌

- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.3, pp.273-277, 1986-06-15 (Released:2010-08-25)

1 0 0 0 OA 糸巻き法によるエゾヤチネズミの追跡—特に行動圏について—

- 著者

- 小野山 敬一 斉藤 岳尚

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.2, pp.131-141, 1991 (Released:2008-08-13)

1 0 0 0 OA 舶用プロペラのCFD解析

- 著者

- 川村 隆文

- 出版者

- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会

- 雑誌

- マリンエンジニアリング (ISSN:13461427)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.5, pp.623-628, 2013-09-01 (Released:2014-09-02)

- 参考文献数

- 17

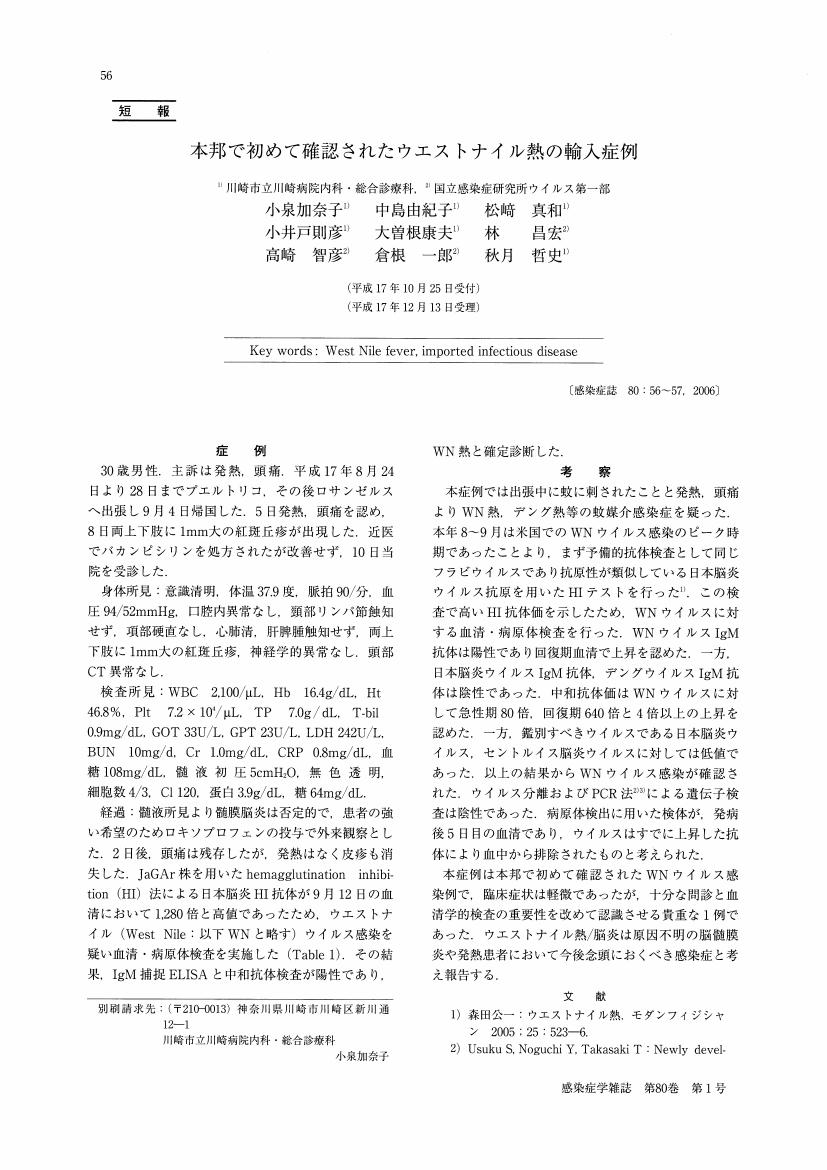

1 0 0 0 OA 本邦で初めて確認されたウエストナイル熱の輸入症例

1 0 0 0 OA 2.ウエストナイル熱

- 著者

- 貫井 陽子 高崎 智彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.96, no.11, pp.2435-2441, 2007 (Released:2012-08-02)

- 参考文献数

- 6

ウエストナイル熱は1999年米国ニューヨーク市での流行を契機に全米へ感染が拡大し,世界的に注目を集めている.本邦でも2005年に米国旅行後の患者で感染が確認されている.感染は蚊に吸血されることにより成立するが,これまでに輸血,臓器移植,母乳を介した感染の報告もある.診断は,病原体検出及び血清学的診断により行う.現時点でヒトに対し有効な特異的治療法や認可されたワクチンはない.

1 0 0 0 OA ウエストナイルウイルスの日本への侵入可能性と対策

- 著者

- 今井 長兵衛

- 出版者

- (社)大阪生活衛生協会

- 雑誌

- 生活衛生 (ISSN:05824176)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.6, pp.341-352, 2004 (Released:2005-01-27)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 3

The possibility of West Nile virus (WNV) activity in Japan is discussed in reference to WNV ecology and epidemics in the USA, where the virus appeared in 1999 and rapidly expanded its distribution area with increasing numbers of patients. The arrival of WNV in Japan would occur through three transporting systems: WNV-infected mosquitoes carried mostly by plane; import of infected pet birds; and migration of infected wild birds. Once in Japan, the spread and symptoms of WNV disease among human beings and horses would be more serious and drastic in Japan than in the USA. The reasoning for this is that the level of cross-immunity of Japanese against WNV induced by the smaller wave of recent epidemics of the closely related Japanese encephalitis virus must be lower than that of Americans due to the larger wave of recent epidemics of the closely related Saint Louis encephalitis virus. Public participation as well as governmental efforts would be a vital necessity to prevent the arrival of WNV and to control epidemics after arrival. As countermeasures, surveys of three subjects should be conducted first: vector mosquitoes inside planes from WNV epidemic regions, including the USA; dead birds infected with WNV; and vector mosquito breeding sites. Second, reduction of breeding sites and/or application of insect growth regulator (or insecticides) should be carried out in and around dwellings and workplaces. Third, citizens should be encouraged to protect themselves from mosquito bites.

1 0 0 0 OA ウエストナイル熱

- 著者

- 高島 郁夫

- 出版者

- 獣医疫学会

- 雑誌

- 獣医疫学雑誌 (ISSN:13432583)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.2, pp.97-99, 2002-12-26 (Released:2010-05-31)

- 参考文献数

- 3

1 0 0 0 OA 東日本大震災における建物被害認定調査の実態に関する分析

- 著者

- 藤生 慎 沼田 宗純 大原 美保 目黒 公郎

- 出版者

- 社会技術研究会

- 雑誌

- 社会技術研究論文集 (ISSN:13490184)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.96-105, 2013 (Released:2013-06-18)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 2

本稿は東北地方太平洋沖地震で被災した住家に対して実施された建物被害認定調査の実施状況をアンケート調査を通じてまとめたものである.アンケート調査では,調査期間,実施体制,支援体制,トレーニング体制などを明らかにした.分析の結果,各自治体とも発災後1か月以内に調査を開始しているが,1ヶ月以降に調査方針の変更などがあり,現場に混乱が生じたことが明らかとなった.また,過去の地震災害で実施された建物被害認定調査で指摘されている問題が解決されることなく今回の調査でも生じていた.特に判定要員のトレーニングは,調査実施前に短時間で実施されており,調査結果に対する影響が少なからず生じている可能性が考えられることも明らかとなった.