54 0 0 0 OA スウェーデンの安全保障政策における「非同盟」

- 著者

- 五月女 律子

- 出版者

- JAPAN ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RELATIONS

- 雑誌

- 国際政治 (ISSN:04542215)

- 巻号頁・発行日

- vol.2012, no.168, pp.168_88-101, 2012-02-29 (Released:2014-03-31)

- 参考文献数

- 39

This article examines Sweden's “non-alignment” as a core of its security policy. This analysis especially focuses on changes of the Swedish security doctrine and Sweden's relations to the United Nations, NATO and European regional organizations after the Cold War.In 1992, Sweden changed its security doctrine from broadly defined “neutrality” to narrow “military non-alignment” in order to adjust itself to changes in Europe after the end of the Cold War. Then, in the middle of the 1990s, Sweden joined the European Union (EU) and established close relations with NATO and Western European Union (WEU).Though Sweden has not been a member of any military alliance, it has actively participated in peacekeeping operations under the UN mandates since the 1940s. Sweden has played a very large role in peacekeeping missions with close cooperation with other Nordic countries. This can be seen as Sweden's strategy not only to contribute creation of “a better world” but also to enhance its own national security using an advantage of “non-aligned” status in international relations.Even after the Cold War, participation in peacekeeping operations and crisis management has been a self-evident Swedish contribution to international peace and security. As long as there was some form of UN resolution or consent, Sweden has allocated its troops to the NATO-led peacekeeping operations and crisis management. Sweden's close cooperation with NATO and European states has also aimed to enhance Swedish national security avoiding isolation in the post-Cold War world.As the promotion of EU crisis management fitted well into the Swedish security doctrine, Sweden, together with military non-aligned Finland, proposed to introduce the Petersberg tasks into the Common Foreign and Security Policy (CFSP) in 1996. Sweden and other Nordic countries have insisted that effective crisis management has to be comprehensive and include both civilian and military means, and this approach is now the hallmark of EU crisis management.Since the middle of the 1990s, Sweden has been moving away from a military-oriented concept of “total defense” to a more civilian-oriented approach for international crisis management. At the same time, Sweden has started more open and intense military cooperation with other countries, but it still explicitly excludes mutual defense arrangements and participation in any defense alliance.Though Sweden's policy of “non-alignment” has been narrowed down to military dimension, it remains as a fundamental element in Swedish security policy. Being a military non-aligned state, Sweden still wants to preserve ability to make decisions based on its own analyses and seeks to maintain national freedom of action in external relations. In this sense, “non-alignment” continues to be a core of Swedish security policy.

54 0 0 0 OA 結核の感染 (I)

- 著者

- 青木 正和

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY FOR TUBERCULOSIS

- 雑誌

- 結核 (ISSN:00229776)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.9, pp.509-518, 2004-09-15 (Released:2011-05-24)

- 参考文献数

- 37

結核感染危険率が0.05%程度に低下した今日では, 結核の感染は感染源との接触者などに限られることが多いし, 新たに感染した者に化学予防を実施することは以前にもまして重要になってきた。しかし, BCG接種が長い間, 広く行われてきたわが国ではツベルクリン反応検査による感染診断がきわめて困難だったため, 感染の診断が難しく, 過剰診断がしばしば見られ, また, 感染についての行き過ぎた恐れが見られる場合もあった。このため, 結核感染に関する内外の文献を紹介しつつ感染に関する考え方を整理することを主目的として総説を試みた。本編では, まず結核感染の考え方の歴史的変遷を述べ, 次いで結核の感染に関与する3要因, つまり, 結核の感染源, 被感染者, 環境要因について総説した。

54 0 0 0 OA 銭函海岸風力発電所建設が生態系に与えた影響の事後評価

- 著者

- 露崎 史朗 先崎 理之 和田 直也 松島 肇

- 出版者

- 一般社団法人 日本生態学会

- 雑誌

- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)

- 巻号頁・発行日

- pp.2104, (Released:2021-10-31)

- 参考文献数

- 24

日本生態学会は、 2011年に石狩浜銭函地区に風発建設計画が提案されたことを受け、海岸植生の帯状構造が明瞭かつ希少であるという学術的な価値から「銭函海岸における風車建設の中止を求める意見書」を北海道および事業者に提出した。これを受け、自然保護専門委員会内に石狩海岸風車建設事業計画の中止を求める要望書アフターケア委員会( ACC)を発足させた。しかし、風発は建設され、 2020年 2月に稼働を始めた。そこで、 ACC委員は 2020年夏期に、銭函海岸風発建設地および周辺において、植生改変状況・鳥類相に関する事後調査を実施したので、その結果をここに報告する。建設前の地上での生物調査を行わなかったため、建設後に風発周辺の地域と風発から離れた地域を比較した。概況は以下の通り。(1)改変面積 5.5 haのうちヤードが 61%を占め、作業道路法面には侵食が認められ、(2)風発は海岸線にほぼ並行して建設されたため、内陸側の低木を交えた草原帯の範囲のみが著しい影響を受け、(3)風発建設時に作られた作業道路・ヤード上には外来植物種、特にオニハマダイコンの定着が著しく、(4)鳥類は、種数・個体数が低下し群集組成が単純化していた。

54 0 0 0 OA メディアンを用いた外れ値やデータ欠落にロバストな状態推定オブザーバ

- 著者

- 岡島 寛 金田 泰昌 田村 友規 松永 信智

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測自動制御学会論文集 (ISSN:04534654)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.4, pp.245-251, 2019 (Released:2019-04-16)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 2 3

A design method of state estimation observer under outliers and data-lost environment is proposed in this paper. In networked control systems, the data-lost is one of the most important topic for solving. When data-lost occurred, the output data for the control system is disappeared. The data-lost is significant problems if we want to use state feedback. To overcome negative impact by outliers and data-lost, we propose a method to disappear negative impact by outliers and data-lost using median information. The effectiveness of the proposed observer is evaluated by numerical examples.

54 0 0 0 OA 東京湾お台場海浜公園における雨天時合流式下水道越流水の影響調査

- 著者

- 鯉渕 幸生 小野澤 恵一 中村 格之 原本 英二 片山 浩之 古米 弘明 佐藤 愼司 岡安 章夫 磯部 雅彦

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 海岸工学論文集 (ISSN:09167897)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, pp.886-890, 2005-10-07 (Released:2010-06-04)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 2 4

お台場海浜公園周辺において, 栄養塩類, 大腸菌, アデノウイルスなど雨天時越流水起源物質の時空間変動過程を詳細に観測した. 微生物の変動傾向は, 栄養塩類のそれとは異なり, 大腸菌については数mmの降雨でも, 降雨後数日間にわたって遊泳には不適切な糞便汚染を疑わせるレベルとなった. これらの微生物は下水管路内の堆積物に存在していると考えられ, 降雨量よりも先行晴天日数により濃度が大きく変動する. 現在では, 糞便性大腸菌群数により感染リスクを評価しているが, 細菌類とウイルスの変動過程は異なるため, 今後はアデノウイルス等の観測結果を蓄積することが, 都市沿岸域での感染リスクを正しく評価するために望ましいと考えらえる.

54 0 0 0 OA 稲畑勝太郎のリュミエール兄弟宛て書簡4通の発見について

54 0 0 0 OA 天正地震の地震考古学

- 著者

- 寒川 旭

- 出版者

- 一般社団法人 日本活断層学会

- 雑誌

- 活断層研究 (ISSN:09181024)

- 巻号頁・発行日

- vol.2011, no.35, pp.67-73, 2011-09-30 (Released:2015-12-09)

- 参考文献数

- 20

54 0 0 0 OA 超解像顕微鏡の進展

- 著者

- 藤田 克昌

- 出版者

- 一般社団法人 日本生物物理学会

- 雑誌

- 生物物理 (ISSN:05824052)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.4, pp.174-179, 2010 (Released:2010-07-25)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 2 1 3

Recent developments in fluorescence microscopy techniques have broken the diffraction limit and achieved the spatial resolution of sub 100 nm range. Saturated excitation (SAX) microscopy and stimulated emission depletion (STED) microscopy utilize saturable optical phenomena seen in laser excitation and stimulate emission of fluorescence molecules to induce strongly nonlinear optical effects for the resolution improvement. Photoactivated localization microscopy (PALM) and stochastic optical reconstruction microscopy (STORM) applied photoswitchable fluorescence probes for precise measurement of positions of the fluorescence probes in a sample in a few tens of nanometer scale. This review introduces the principles and the characteristics of those super resolution microscopy techniques with discussing the imaging formation and the resolution limit in conventional microscopy techniques.

54 0 0 0 OA 制御研究者がデータで探る機械学習ブームの要因

- 著者

- 丸田 一郎

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.3, pp.156-160, 2019-03-10 (Released:2019-03-20)

- 参考文献数

- 9

54 0 0 0 OA ジャポニカ種米粉麺の力学的特性および官能評価

- 著者

- 喜多 記子 中津川 かおり 植草 貴英 田代 直子 HA Tran thi 長尾 慶子

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品科学工学会

- 雑誌

- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.5, pp.261-267, 2006-05-15 (Released:2007-05-15)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 6 3

ジャポニカ米を主原料とした米粉麺の調製法の確立と,嗜好的に好まれるジャポニカ種米粉麺のテクスチャーの改良を目的に,副材料の添加を検討した結果,以下のような知見が得られた.(1)DSC測定,顕微鏡観察および流動特性測定より,ジャポニカ種の糊化温度はインディカ種よりも低く,高温域で澱粉の膨潤,崩壊によってゾルの粘性が増した.(2)インディカ種は米粉液を75℃,ジャポニカ種は同65℃まで加熱することで,麺の調製を可能にした.(3)ジャポニカ種加熱麺はテクスチャー及び力学試験結果より付着性が高く,軟らかいため,予備実験として行った官能評価の結果からもインディカ米の麺と比較して低い評価であった.(4)ジャポニカ麺のテクスチャー改良のため,タピオカ澱粉を添加した麺は,硬さ,付着性が改良され,官能評価では,ジャポニカ米のみの麺よりも高い評価を得た.(5)ジャポニカ米に豆乳を添加した麺は,力学試験や官能評価では有意な差は認められなかったが,精白米の制限アミノ酸(リシン)の補足効果が得られるため,栄養面と共に食味,食感などの品質の改良が今後の課題となる.

54 0 0 0 OA 2014年末までの西部北太平洋における福島第一原子力発電所事故起源放射性セシウムの広がり

- 著者

- 熊本 雄一郎 青山 道夫 濱島 靖典 永井 尚生 山形 武靖 村田 昌彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.3, pp.137-148, 2017-03-05 (Released:2017-04-07)

- 参考文献数

- 56

- 被引用文献数

- 1 1

2011年3月の福島第一原子力発電所事故によって放出された放射性セシウムが,2014年末までの約4年間にどのように北太平洋に広がっていったのかについて,著者らが得た最新の観測結果も含めてレビューした.日本列島南方を東向する黒潮・黒潮続流に由来する黒潮フロントの北側,すなわち混合海域及び亜寒帯域に大気沈着または直接流出した放射性セシウムは,東向きに流れる北太平洋海流に沿って深度約200 m程度までの海洋表層中を,日本近海から東部北太平洋のアラスカ湾まで運ばれた.一方,黒潮フロントのすぐ南側の亜熱帯域北部に大気沈着した放射性セシウムは,冬季に同海域で形成される亜熱帯モード水の南への移流に伴って深度約200~400 mの亜表層を速やかに南方に運ばれた.これらの観測結果から,2014年末までに福島第一原子力発電所事故由来の放射性セシウムは西部北太平洋のほぼ全域に広がったことが明らかになった.

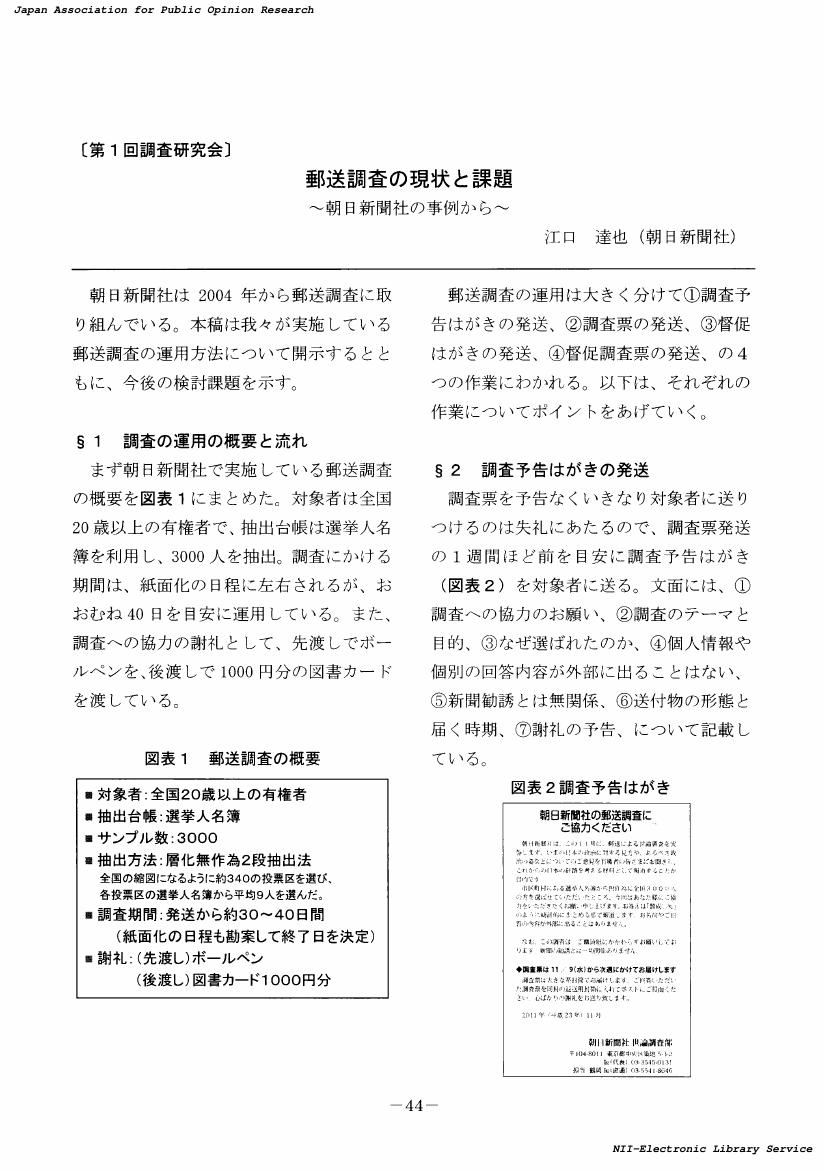

54 0 0 0 OA 郵送調査の現状と課題 : 朝日新聞社の事例から(第1回調査研究会,調査研究会報告)

- 著者

- 江口 達也

- 出版者

- 公益財団法人 日本世論調査協会

- 雑誌

- 日本世論調査協会報「よろん」 (ISSN:21894531)

- 巻号頁・発行日

- vol.110, pp.44-52, 2012-10-31 (Released:2017-03-31)

54 0 0 0 OA 女性の性周期に伴う味覚感受性と運動習慣の関連性

- 著者

- 三田 有紀子 近藤 沙歩 米澤 真季 大島 千穂 續 順子

- 出版者

- 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 平成27年度大会(一社)日本調理科学会

- 巻号頁・発行日

- pp.194, 2015 (Released:2015-08-24)

【目的】味覚には様々な因子が影響することが知られており、女性では性周期もその一因とされている。一方、味覚に影響を与える大きな要因として運動も挙げられるが、女性に欠かせない性周期の下で運動が味覚に影響するかどうかは報告が少ない。そこで本研究では、女性を対象とした性周期に伴う味覚感受性の変化と運動との関連性を明らかにすることを目的として、運動経験や運動習慣に着目し、これらが各月経周期で味覚感受性にどのような影響を与えるか検討した。【方法】実験内容に承諾を得られた被験者を過去現在においてともに運動習慣がない者(対照群10名)、過去に運動習慣があり、現在運動習慣がない者(経験群11名)、過去現在両方において運動習慣がある者(習慣群10名)に分けて検討した。被験者には、生活習慣・食習慣・口腔状態、月経、運動習慣に関するアンケート調査と食物摂取頻度調査、身体計測、唾液試験、味覚試験を行った。唾液試験、味覚試験は基礎体温を基に月経期・卵胞期・排卵期・黄体期に分けたそれぞれの時期に実施し、味覚試験は全口腔法および濾紙ディスク法の2種類とした。【結果・考察】運動習慣別に比較したところ、習慣群の味覚感受性は他の群と比べて卵胞期における塩味、酸味で鈍化し、同様の傾向が月経期、卵胞期の甘味、旨味でもみられ、黄体期の苦味では鋭敏になった。一方、月経周期別に各群で比較した結果、習慣群の酸味感受性が排卵期と比べて卵胞期で鈍化したが、対照群、経験群には月経周期による影響がみられなかった。以上の結果から、運動習慣を持つ者は運動による味覚感受性の変化が恒常的にあらわれる可能性があり、女性では月経周期によってその傾向が異なることが示唆された。

- 著者

- 井上 淳子 上田 泰

- 出版者

- 日本マーケティング学会

- 雑誌

- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.1, pp.18-28, 2023-06-30 (Released:2023-06-30)

- 参考文献数

- 42

本研究はアイドルを応援する(推す)ファンがアイドルに対して心理的所有感を持つことを主張し,その影響について論じるものである。具体的には,アイドルに対するファンの心理的所有感は,同じアイドルの他のファン(同担)に対する複雑な意識を生み出し,さらにその意識が当人のウェルビーイングと推し活動を継続させる原動力となることを理論的かつ実証的に明らかにする。550人のアイドルファンから収集したデータを分析した結果,アイドルに対する心理的所有感は心理的一体感と心理的責任感から構成され,心理的一体感が同担仲間意識に,心理的責任感が同担競争意識に影響を及ぼすことが実証された。また,ファンのウェルビーイングは2つの同担意識からともに正の影響を受ける一方で,現在のアイドルを推し続けたいという推し活継続性は,心理的一体感と同担仲間意識から正の影響を受けるものの,同担競争意識から負の影響を受けることが明らかになった。

53 0 0 0 OA 琉球処分直後の沖縄教育 : 山県有朋『復命書』(1886年)を中心に

- 著者

- 近藤 健一郎

- 出版者

- 教育史学会

- 雑誌

- 日本の教育史学 (ISSN:03868982)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, pp.37-51, 1993-10-01 (Released:2017-06-01)

53 0 0 0 OA 1945 年ルーズベルト呪詛説に関する一考察

- 著者

- 増子 保志

- 出版者

- 日本国際情報学会

- 雑誌

- Kokusai-joho (ISSN:24364401)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.1, pp.43-48, 2019-07-07 (Released:2022-10-03)

- 参考文献数

- 1

53 0 0 0 OA 人間関係のスタイルと幸福感:つきあいの数と質からの検討

- 著者

- 内田 由紀子 遠藤 由美 柴内 康文

- 出版者

- 日本グループ・ダイナミックス学会

- 雑誌

- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.1, pp.63-75, 2012 (Released:2012-10-25)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 3 3

人間関係への満足は幸福感を予測することが知られている。しかし,人間関係が幅広く,数多くの人とつきあうことが必要なのか,それともストレスが少なくポジティブな感情を感じられるような人間関係を維持することを重視するべきなのかについては明らかではない。本研究は,人間関係のあり方が幸福感とどのように関わるのかを探るため,つきあいの数の多さと,つきあいの質への評価に注目した。研究1ではソシオグラムを利用して身近な人間関係のグループを特定し,各々のグループの構成人数や,そのつきあいで感じる感情経験などを尋ねた。その結果,つきあいの質への評価が幸福感と関連し,どれだけ多くの人とつきあっているかは幸福感や身体の健康とは関わりをもたないことが示唆された。研究2ではより広範で一般的な人間関係を対象とし,関係性希求型の項目を加えて,関係志向性における個人差を検討した。結果,一般的にはつきあいの数が多いことと,つきあいの質への評価の双方が重要であるが,人間関係を広く求める「開放型」の人ではつきあう人の数が多いことが,既存の安定的な人間関係を維持しようとする「維持型」の人ではつきあいの質への評価が,それぞれ人生への満足感とより関連することを示した。また,開放型は維持型に比べてより多くの人と良い関係をもち,人生への満足感も高かった。これらの結果をもとに,人間関係が幸福感に与える影響について検討した。

53 0 0 0 OA 日本産ひるむしろ属

- 著者

- 牧野 富太郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本植物学会

- 雑誌

- 植物学雑誌 (ISSN:0006808X)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.2-8, 1887 (Released:2007-04-05)

53 0 0 0 OA 自殺対策基本法制定後の政策過程

- 著者

- 小牧 奈津子

- 出版者

- 日本NPO学会

- 雑誌

- ノンプロフィット・レビュー (ISSN:13464116)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.1, pp.11-22, 2017 (Released:2017-07-05)

- 参考文献数

- 40

本稿では,自殺対策基本法制定以降の政策過程を検討し,そこでNPOが与えた影響を明らかにするとともに,その影響力の源泉の導出を試みた.NPO法人ライフリンク代表の清水康之へのインタビューと,2つの諮問機関での議論の分析から,ライフリンクは,遺族とのつながりを通じて自殺の実態に関する貴重な情報を取得するだけでなく,国会議員とのつながりを構築・強化してきたことが明らかとなった.この国会議員との関係性が,ライフリンクの政策提言の影響力を高める源泉として機能したといえる.ただしNPOが政策過程でそうした大きな影響を及ぼすことには,弊害や危険性を指摘する声も少なくない.実際,本稿からも諮問機関での議論をバイパスし,NPOが政策過程に直接,強い影響を与えている様子が浮き彫りになった.この影響を検証・評価するためには,その後の政策過程を含めて更なる検討を行っていくことが必要であろう.