1 0 0 0 OA 首都圏3地点における大気中PAH/NPAH濃度の長期変動

- 著者

- 鈴木 元気 森川 多津子 柏倉 桐子 唐 寧 鳥羽 陽 早川 和一

- 出版者

- 公益社団法人 大気環境学会

- 雑誌

- 大気環境学会誌 (ISSN:13414178)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.2, pp.117-122, 2015-03-10 (Released:2015-09-03)

- 参考文献数

- 20

首都圏3地点(野毛、九段、つくば)において、野毛および九段では2006~2013年まで、つくばでは2010~2013年までの夏と冬の大気粉塵を捕集し、多環芳香族炭化水素 (PAH) 9種類およびニトロ多環芳香族炭化水素 (NPAH) 3種類をそれぞれHPLC-蛍光検出法、HPLC-化学発光検出法で測定し、その濃度の変遷を明らかにした。PAH濃度は野毛、九段で2006年から2008年の間の冬に低下傾向が認められた。NPAH濃度は、野毛では2006年から2011年の間の夏と冬、九段では2007年から2009年の間の夏および2006年から2011年の間の冬に低下傾向が認められた。つくばでは観測期間が2010年から2013年と短く、PAHとNPAHのいずれについても明確な変動傾向は認められなかった。また野毛および九段で[1-NP]/[Pyr]値の低下が確認され、PAH、NPAH濃度低下の要因の一つとして自動車排ガス規制による粉塵およびNOx排出量の減少が考えられた。

- 著者

- 鈴木 章 宮浦 憲夫

- 出版者

- 化学同人

- 雑誌

- 化学 (ISSN:04511964)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.4, pp.p322-325, 1979-04

- 著者

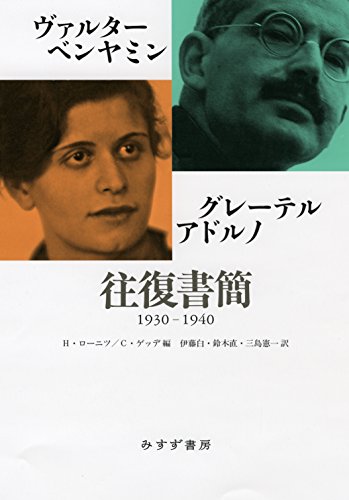

- [ヴァルター・ベンヤミン グレーテル・アドルノ著] ヘンリー・ローニツ クリストフ・ゲッデ編 伊藤白 鈴木直 三島憲一訳

- 出版者

- みすず書房

- 巻号頁・発行日

- 2017

- 著者

- 東出 忠桐 後藤 一郎 鈴木 克己 安場 健一郎 塚澤 和憲 安 東赫 岩崎 泰永

- 出版者

- 園芸学会

- 雑誌

- 園芸学研究 (ISSN:13472658)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.4, pp.523-529, 2012-10-15

キュウリ短期栽培においてつる下ろし法および摘心法が乾物生産や収量に及ぼす影響を収量構成要素から解析した。太陽光利用型植物工場内で噴霧耕方式の養液栽培により,3品種のキュウリについて,4本の側枝を伸ばしてつる下ろしを行う場合と,主枝を第20節および側枝を第2節で摘心する場合とを比較した。2011年7~10月に比較実験を行ったところ,果実生体収量は,すべての品種でつる下ろし区に比べて摘心区の方が多かった。収量の多少の原因について収量構成要素から解析すると,果実生体収量が多かった摘心区および品種では果実乾物収量が多かった。果実乾物収量が多い理由は,果実への乾物分配率およびTDMがともに多いためであった。実験期間全体のTDMの違いは光利用効率の違いに関係していた。ただし,定植後40日までは積算受光量の違いがTDMや収量に影響していた。

- 著者

- 鈴木 重俊 鷲見 法泰 鹿野 里恵 谷地 玲奈 阿部 伍朗

- 出版者

- 社団法人日本造園学会

- 雑誌

- ランドスケープ研究 : 日本造園学会誌 : journal of the Japanese Institute of Landscape Architecture (ISSN:13408984)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.2, pp.154-157, 2004-11-19

1 0 0 0 静岡県内主要河川の河原植生における外来種の侵入程度

近年、日本各地で外来種の侵入問題が顕在化してきた。我々は外来種の侵入が確認された河原の植生構造を把握し、急流な東海型河川の河原植生に関するデータベースの作成を目的として、一昨年度より静岡県内の主要河川において植生調査を行っている。特に、侵入種として問題視されているシナダレスズメガヤ<i>Eragrostis curvula</i>の優占地に注目し、本種の分布拡大が県内の河原植生にどのような影響を及ぼしているのかを検討している。<br> 河原の植生調査は、静岡県西部の天竜川、中部の安倍川、東部の富士川の3河川の下流域で2002年から2003年の春と秋に行った。また、安倍川と富士川については中流域にも調査地を設けた。調査方法は河流に対して垂直にコドラート(1×1m)を並べるライントランセクト法を用い,コドラート内の種数、個体数及び植被度を調査した。<br> 調査の結果、3河川とも1年生草本が最も多く、次いで多年草が多かった。今回の調査地では、外来種が出現種数の過半数を占めるコドラートが多く、帰化率は天竜川の調査地で10%、安倍川と富士川ではともに30%以上で、外来種の侵入程度が極めて高いことが明らかとなった。 特にシナダレスズメガヤについては、河岸近くで大きな集団を形成しているところが中・下流域で広く確認された。各河川の生育地において本種の形態を測定したところ、平均で草丈138cm、株周り55cmと大型化した個体が多く、河原植生に及ぼす影響が大きいものと推察された。<br> 今後、河川植生の保全活動のためにも、生育している個々の種を継続して詳細に調査していくことが必要である。特に帰化率の高かった河原では外来種の優占化,それに伴う種多様性の低下が懸念されるため、在来種と外来種双方からの研究アプローチが不可欠であろう。<br>

1 0 0 0 OA P5-23 子どもが絵本を読むことに対する保護者の意識(発達,その他,ポスター発表)

- 著者

- 古川 聡 鈴木 朋子 橋本 多恵

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 日本教育心理学会総会発表論文集 第53回総会発表論文集 (ISSN:21895538)

- 巻号頁・発行日

- pp.398, 2011-07-01 (Released:2017-03-30)

1 0 0 0 OA 足底腱膜炎に体外衝撃波療法を実施した一症例

- 著者

- 鈴木 健規 佐々木 嘉光 松浦 康治郎 小澤 太貴 榑林 学 高橋 正哲

- 出版者

- 東海北陸理学療法学術大会

- 雑誌

- 東海北陸理学療法学術大会誌 第28回東海北陸理学療法学術大会

- 巻号頁・発行日

- pp.87, 2012 (Released:2013-01-10)

整形外科領域における体外衝撃波療法(ESWT)は、1988年にドイツで初めて偽関節に対する治療が行われ、1990年代には石灰沈着性腱板炎、上腕骨外上顆炎、足底腱膜炎などの難治性腱付着部症に対する除痛治療として、欧州を中心に普及してきた。本邦では難治性足底腱膜炎を適応症として2008年に厚生労働省の認可がおりて臨床使用が可能となり、当院では2011年10月に国内9台目となる整形外科用体外衝撃波疼痛治療装置を設置した。今回、足底腱膜炎に対しESWTを実施した症例を経験したので報告する。【方法】 〈体外衝撃波疼痛治療装置の概要〉 体外衝撃波疼痛治療装置は、ドルニエ社製Epos Ultraを使用した。電磁誘導方式で照射エネルギー流速密度は0.03~0.36 mj/㎜2と7段階に可変式である。照射方法は基本的に超音波ガイド下に正確に病変部(腱付着部)への照射を行う。Low energyより始めて徐々に出力を上げ、痛みの耐えられる最大エネルギーで照射を行う。当院では整形外科医師と理学療法士がチームとなり、Visual analogue scale(VAS)を、照射前、照射直後に測定した。〈症例〉 58歳男性、運動は週3回行っており、平成23年1月にジョギング中に右足底に疼痛出現。同年6月に100キロマラソンに2度出場した結果、疼痛増悪。近医受診し、右足底腱膜炎と診断され、ステロイド注射等の保存的治療を受けた。また、接骨院へも通院したが改善せず、同年11月ESWT希望し当院受診。平成24年3月までに5回実施した。自己管理型質問票により疼痛と活動制限レベルを4段階で示したRoles and Mausdley score(以下RM score)では、最も低い活動レベルのPoorであった。1回目を照射レベル3、総衝撃波数5,000発、総照射エネルギー396mj/㎜2で実施した。2回目以降、総衝撃波数を5,000発、総照射エネルギーを1,300mj/㎜2までとし、2回目を照射レベル5で実施。3~5回目を照射レベル6で実施した。【説明と同意】 ESWT実施前に期待される治療効果と副作用の報告について口頭および書面を用いて説明し、本人の同意を得た。【結果】 歩行時VASは、照射1回目の治療前42㎜、治療後26㎜。2回目は治療前10㎜、治療後9㎜。3回目は治療前10㎜、治療後4㎜、4回目は治療前10㎜、治療後2㎜、5回目は治療前0㎜であった。朝の1歩目のVASは1回目聴取できず、2回目17㎜、3回目10㎜、5回目14㎜であった。また、3回目以降では連続歩行可能となった。4回目以降は15㎞程度のランニングが可能となっている。最終的なRM scoreはGood(時折不快感)であった。【考察】 先行研究によると、足底腱膜炎に対する除痛効果は1回照射より複数回照射の方が除痛効果は持続するとされており、本症例においても同様の結果であった。今回、RM scoreでGoodとなったが、朝の1歩目の疼痛は残存した。足底腱膜へのストレスが増大する要因として下腿三頭筋の疲労による伸張性低下もそのひとつとして考えられるとされており、ESWT実施後、下腿三頭筋のストレッチを行うことで朝の1歩目の疼痛が軽減するか否かが今後の検討課題として挙げられた。【まとめ】 足底腱膜炎に体外衝撃波を行い、ランニング可能となった。

1 0 0 0 OA 高田橋の施工

- 著者

- 宗形 輝由 鈴木 隆一 菅野 宗人 大山 博明

- 出版者

- 公益社団法人 日本コンクリート工学会

- 雑誌

- コンクリート工学 (ISSN:03871061)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.1, pp.45-49, 1997-01-01 (Released:2013-04-26)

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 大学図書館員の現状に関するいくつかの覚書 : 今後の議論のために

1 0 0 0 OA 深層生成モデルを利用した新規医薬品構造提案手法の開発

- 著者

- 鈴木 天音 田中 健一 小寺 正明 船津 公人

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会・情報化学部会

- 雑誌

- ケモインフォマティクス討論会予稿集 第41回ケモインフォマティクス討論会 熊本

- 巻号頁・発行日

- pp.1P04, 2018 (Released:2018-10-26)

- 参考文献数

- 8

所望の活性を持った化学構造を得るinverse-QSARはケモインフォマティクス分野における主要なタスクのひとつである。近年では深層生成モデルを利用した構造生成手法が提案され始めているが、それらはいずれも多量のデータを必要とするものであった。創薬の現場においては、必要としているタンパクに対する活性データが大量に得られている状況は稀である。そこで本研究では多量の教師なしデータと少量の教師付きデータを組み合わせて学習を行う半教師付き学習を構造生成手法に応用した。構造生成手法の中で用いている活性予測の性能評価をalpha2Aアドレナリン受容体に対するリガンドデータについて行い、既往の手法に対して優れた予測精度を持つことを確認した。実際の構造生成、およびその生成結果の検証が今後の課題である。

- 著者

- 鈴木 佑司

- 出版者

- 岩波書店

- 雑誌

- 世界 (ISSN:05824532)

- 巻号頁・発行日

- no.366, pp.p85-102, 1976-05

1 0 0 0 自動車のデザインの系統樹からみるミームの系統進化

- 著者

- 鈴木 淳 後藤 春彦 馬場 健誠

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.712, pp.1307-1317, 2015 (Released:2015-07-11)

- 参考文献数

- 38

- 被引用文献数

- 2

The purpose of this research is to observe the multi-layered-mixture of commercial accumulation in Akihabara. This paper will focus particularly on mixture of various business types and will create a three dimensional floor map for analysis. The summarised result are as follows: 1) The inter-mixed relationship within each building is composed of not only various business types, but old-new stores inter-mixed within a building. 2) When focusing on the change of Akihabara's commercial structure, the city had become widely diverse where each building is configured of several business types. 3) In order to identify the changes in each business inter-mixture type within Akihabara, a hearing survey was carried out. Through inquiring the local merchant association and traditional shopkeepers, it has been identified that it is difficult for buildings being occupied by one store to continue its business due to the lack of flexibility to meet modern day market needs. On the other hand traditional businesses and modern subculture stores are more sustainable due to its small in scale operation.

1 0 0 0 OA 半自然状態下で飼育される有袋類の糞便による内部寄生虫保有状況の予備調査

- 著者

- 外平 友佳理 伊藤 友貴 佐野 忠士 林 英明 鈴木 一由 浅川 満彦

- 出版者

- 酪農学園大学

- 雑誌

- 酪農学園大学紀要. 自然科学編 (ISSN:0388001X)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.1, pp.97-100, 2016-10

1 0 0 0 IR エノキタケの化学成分組成に及ぼす栽培時のオゾン暴露の影響(自然科学編)

- 著者

- 渡邊 智子 土橋 昇 鈴木 彰 Tomoko WATANABE Noboru TSUCHIHASHI Akira SUZUKI 千葉県立衛生短期大学(調理科学 食品学) 千葉県立衛生短期大学(食品学) 千葉大学 Chiba College of Health Science Chiba College of Health Science

- 雑誌

- 千葉県立衛生短期大学紀要 = Bulletin of Chiba College of Health Science (ISSN:02885034)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.1, pp.13-17, 1994

- 被引用文献数

- 1

The effect of ozone exposure (concentration : 0 and 0.3 ppm) during cultivation of Winter mushroom (Flammulina velutipes (Curt. : Fr) Sing.) was investigated on the weight and chemical composition (diameter of pileus, lenght of stipe, water, protein, lipid, carbohydrate and ash as major constituents : and thiamin, riboflavin and ascorbic acid as vitamins) on dry matter basis of fruit body i. e., pileus, stipe and the whole. As to 0 day after the ozone exposure treatment, increase was observed on water, protein, ash, thiamin, riboflavin and ascorbic acid in the whole bodies. On the other hand, as to 5 days after the ozone exposure treatment, an increase was observed on diameter, content of lipid and carbohydrate in pileus, on the length, content of carbohydrate, thiamin and ascorbic acid in stipe, and on the content of protein, carbohydrate, thiamin and ascorbic acid in the whole.

1 0 0 0 OA エノキタケの化学成分組成に及ぼす栽培時のオゾン暴露の影響(自然科学編)

- 著者

- 渡邊 智子 土橋 昇 鈴木 彰 Tomoko WATANABE Noboru TSUCHIHASHI Akira SUZUKI 千葉県立衛生短期大学(調理科学食品学) 千葉県立衛生短期大学(食品学) 千葉大学 Chiba College of Health Science Chiba College of Health Science

- 雑誌

- 千葉県立衛生短期大学紀要 = Bulletin of Chiba College of Health Science (ISSN:02885034)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.1, pp.13-17, 1994

The effect of ozone exposure (concentration : 0 and 0.3 ppm) during cultivation of Winter mushroom (Flammulina velutipes (Curt. : Fr) Sing.) was investigated on the weight and chemical composition (diameter of pileus, lenght of stipe, water, protein, lipid, carbohydrate and ash as major constituents : and thiamin, riboflavin and ascorbic acid as vitamins) on dry matter basis of fruit body i. e., pileus, stipe and the whole. As to 0 day after the ozone exposure treatment, increase was observed on water, protein, ash, thiamin, riboflavin and ascorbic acid in the whole bodies. On the other hand, as to 5 days after the ozone exposure treatment, an increase was observed on diameter, content of lipid and carbohydrate in pileus, on the length, content of carbohydrate, thiamin and ascorbic acid in stipe, and on the content of protein, carbohydrate, thiamin and ascorbic acid in the whole.

1 0 0 0 DDR型ゼオライト膜のCO_2/CH_4透過特性の解析

- 著者

- 姫野 修司 小松 隆宏 藤田 昌一 富田 俊弘 鈴木 憲次 中山 邦雄 吉田 修一

- 出版者

- 公益社団法人 化学工学会

- 雑誌

- 化学工学論文集 (ISSN:0386216X)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.2, pp.122-129, 2007-03-20

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1 3

本研究では,二酸化炭素(CO<sub>2</sub>)/メタン(CH<sub>4</sub>)分離膜として最近開発されたDDR型ゼオライト膜を用いて様々な単成分ガスの透過やCO<sub>2</sub>/CH<sub>4</sub>混合ガスの透過を測定し,各気体の透過機構や分離機構の解明を行い,他の分離膜との性能比較を行った.<br>まず,He, H<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>の単成分ガスの透過流束を測定し,CO<sub>2</sub>は主に吸着に起因し,CH<sub>4</sub>はDDRゼオライト細孔による分子ふるいに起因する透過機構であることを明らかにした.また,加圧透過試験およびスウィープ試験による298 Kでの単成分ガスのCO<sub>2</sub>/CH<sub>4</sub>理想分離係数は供給圧力0.2 MPa,透過圧力0.1 MPaのとき最大でそれぞれ336, 170となった.<br>次に,スウィープ試験で測定したCO<sub>2</sub>/CH<sub>4</sub>混合ガス(50 : 50)と単成分ガスの透過流束および分離係数を比較した結果,すべての圧力範囲においてCO<sub>2</sub>の透過流束は混合ガスより単成分ガスの方が高く,CH<sub>4</sub>の透過流束は混合ガスと単成分ガスとで変化はなかった.さらに,混合ガスを用いた加圧透過試験では供給圧力0.6 MPaで分離係数が極大値を示し,そのときの値は106であり,スウィープ試験では供給圧力が大気圧のとき分離係数が最大値200を示し,圧力の増加に伴い分離係数は減少した.<br>本膜を近年報告されている他のCO<sub>2</sub>/CH<sub>4</sub>分離膜と性能比較した結果,CO<sub>2</sub>/CH<sub>4</sub>分離性能およびCO<sub>2</sub>透過性能ともに高いゼオライト膜であることを明らかにした.

1 0 0 0 OA 投球障害における手内筋の機能不全について 第2報

- 著者

- 栗田 健 小野 元揮 木元 貴之 岩本 仁 日野原 晃 田仲 紗樹 吉岡 毅 鈴木 真理子 山﨑 哲也 明田 真樹 森 基 大石 隆幸 高森 草平

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.39 Suppl. No.2 (第47回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.Cb1390, 2012 (Released:2012-08-10)

【目的】 先行研究で投球障害肘群は肩群に比べ手内筋の筋力低下を有していることが分かった。このことは手内筋が効率よく機能せずに、手外筋を有意に働かせてボールを把持することで、手・肘関節への影響が大きくなることが示唆された。しかし手内筋機能不全が投球動作の繰り返しで生じたものか、もともと機能不全が存在したことにより投球障害肘の原因となったのかは不明であった。そこで今回我々は手内筋機能不全が多く認められた投球障害肘群において、投球による影響がない非投球側の評価を行い、両側に機能不全を有する割合について調査したので以下に報告する。【方法】 対象は、投球障害肘の診断により当院リハビリテーション科に処方があった20例とした。対象は肘単独例のみとし、他関節障害の合併や既往、神経障害および手術歴を有する症例は除外した。性別は全例男性で、年齢は、平均16.4±5.1歳(11歳~34歳)であった。観察項目は、両側の1.手内筋プラス肢位(虫様筋・骨間筋)と2. 母指・小指対立筋の二項目とした。共通肢位として座位にて肩関節屈曲90°位をとり、投球時の肢位を想定し肘伸展位・手関節背屈位を保持して行った。1.手内筋プラス肢位(虫様筋・骨間筋)は、徒手筋力検査(以下MMT)で3を参考とし、可能であれば可、指が屈曲するなど不十分な場合を機能不全とした。2.母指・小指対立筋も同様に、MMTで3を参考とし、指腹同士が接すれば可、IP関節屈曲するなど代償動作の出現や指の側面での接触は機能不全とした。なお統計学的評価には、二項検定を用い、P値0.05未満を有意差ありと判断した。【説明と同意】 対象者に対し本研究の目的を説明し同意の得られた方のデータを対象とし、当院倫理規定に基づき個人が特定されないよう匿名化に配慮してデータを利用した。【結果】 投球障害肘の投球側虫様筋・骨間筋機能不全は、65.0%、に発生しており、そのうち健側にも認められたものが76.9%であった(統計学的有意差なし)。投球側母指・小指対立筋機能不全は、65.0%に発生しており、そのうち健側にも認められたものは53.8%であった(統計学的有意差なし)。一方、非投球側での機能障害をみると、両側に発生している比率が、虫様筋・骨間筋機能不全例では90.9%、母指・小指対立筋機能不全例では100%であった(統計学的有意差あり)。【考察】 我々は第46回日本理学療法学術大会において手内筋機能低下が投球障害肩より投球障害肘に多く認められることを報告している。しかし手内筋機能不全が伴って投球動作を反復したために投球障害肘が発生するのか、肘にストレスがかかる投球動作を反復したために手内筋機能不全が発生したのかは過去の報告では分からなかった。そこで今回投球していない非投球側の機能と比較することで投球による影響なのか、もともとの機能不全であるのかを検討した。今回の結果より、各観察項目での投球側・非投球側の両側に手内筋の機能不全を有する割合は多い傾向があったが、統計学的有意差はなかった。一方、非投球側に機能不全がみられた症例は、投球側の機能不全も有す症例が多く、統計的有意差もあることが分かった。このことより手内筋の機能不全は、投球の影響によって後発的に生じるのではなく、もともと機能不全を有したものが、投球動作を繰り返したことにより投球障害肘を発症している可能性が高いと考えられた。そのため投球障害肘の発生予防や障害を有した場合のリハビリテーションの中で虫様筋・骨間筋機能不全および母指・小指対立筋機能不全の評価と機能改善が重要であると考えられた。【理学療法学研究としての意義】 投球障害肘の身体機能の要因の中で手内筋である虫様筋・骨間筋や母指・小指対立筋に機能不全を有することが多いということが分かった。本研究から投球障害肘を治療する際には、評価として手内筋機能に着目することが重要と考える。また今回設定した評価方法は簡便であり、障害予防の観点からも競技の指導者や本人により試みることで早期にリスクを発見できる可能性も示唆された。

1 0 0 0 OA スンプの發展

- 著者

- 鈴木 純一

- 出版者

- 公益社団法人 応用物理学会

- 雑誌

- 応用物理 (ISSN:03698009)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.6, pp.279-281, 1936-06-01 (Released:2009-02-09)