32 0 0 0 OA JR東日本における鉄道トンネル内携帯電話不感対策の現状について

- 著者

- 阿部 文俊 三澤 秀樹

- 出版者

- 一般社団法人 電気設備学会

- 雑誌

- 電気設備学会誌 (ISSN:09100350)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.2, pp.102-105, 2014-02-10 (Released:2014-09-03)

- 参考文献数

- 3

32 0 0 0 OA 日本の土壌中のカドミウム濃度

- 著者

- 山崎 慎一 木村 和彦 本吉(手嶋) 博美 武田 晃 南條 正巳

- 出版者

- 一般社団法人 日本土壌肥料学会

- 雑誌

- 日本土壌肥料学雑誌 (ISSN:00290610)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.1, pp.30-36, 2009-02-05 (Released:2017-06-28)

- 参考文献数

- 34

- 被引用文献数

- 6

Over 1500 soils samples have been analyzed for Cd. Samples were 514 soils taken in such a way as to cover a wide range of soil types common to Japan (referred to as nationwide samples), 139 volcanic ash soils also taken nationwide scale (volcanic ash samples), and 887 soils taken from arable lands in Miyagi Prefecture, northeastern Japan (Miyagi samples). Histogram has revealed that the frequency distributions of Cd was positively skewed and coincided well with those of log normal distributions, indicating arithmetic mean value is not appropriate to represent the Cd status in soils. The anti-log values of the minimum, mean, maximum, and 95% confidence limit of the mean calculated using log transformed data were respectively 0.015, 0.27, 3.37 and 0.06〜1.09mg kg^<-1>. Whereas the higher outliers in Miyagi samples were polluted soils, those in nationwide samples were un-polluted dark red soils (Chromic Luvisols) and red soils (Orthic Acrisols) both derived from limestone. It is assumed that trace amounts of Cd contained in the parent materials as impurities at the initial stage of weathering were gradually concentrated during the succeeding weathering processes as almost all of CaCO_3 were lost. The above hypothesis is strongly exemplified in the findings that the concentration levels of more than 30 trace elements in these soils were also higher than those of the other soils. It is worth mentioning that the occurrence of soil samples containing more than 3mg kg^<-1> of Cd not necessarily indicates events related to the anthropogenic soil pollution. The concentration range of Cd in volcanic ash samples was apparently lower than that of the other two groups. Comparison of concentration levels of Cd between volcanic ash soils and non-volcanic ash soils after excluding outliers has revealed that Cd in the former were significantly lower than that in the latter.

32 0 0 0 OA 8 イスラエルにおける宗教と政党 ―「超正統派」のポリティクスをめぐって

- 著者

- 臼杵 陽

- 出版者

- 日本比較政治学会

- 雑誌

- 日本比較政治学会年報 (ISSN:21852626)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.213-236, 2002-06-25 (Released:2010-09-09)

- 参考文献数

- 22

32 0 0 0 OA 抑うつ改善に及ぼす運動の効果

- 著者

- 永松 俊哉

- 出版者

- 一般社団法人 日本総合病院精神医学会

- 雑誌

- 総合病院精神医学 (ISSN:09155872)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.3, pp.240-247, 2013-07-15 (Released:2016-12-28)

- 参考文献数

- 28

先行研究を概観すると,運動が抑うつ改善に有効であることに一定の合意が得られつつある。海外では質の高い介入研究の実施と,そのエビデンスに基づいたガイドラインも提示されている。運動の種類としては有酸素運動が効果的であり,高齢者には筋力トレーニングも有効とされている。その他の運動様式の効果検証はきわめて少なく,運動の負荷強度ならびに1回の運動に要する時間についても不明の点が多い。運動に伴う疲労を少なくし,かつアドヒアランスを重視するならば,なるべく低強度・短時間が望ましいと考えられる。しかし,国内の研究成果は少なく,精神科診療における具体的な運動の活用策は未だ定まっていない。今後は,日本人を対象とした抑うつ改善ための運動効果の検証が急務であり,作用機序の解明とともにエビデンスに基づいた運動実施ガイドラインの策定が待たれる。

- 著者

- 本田 祐一郎 坂本 淳哉 中野 治郎 沖田 実

- 出版者

- 一般社団法人日本理学療法学会連合

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.4, pp.275-280, 2018 (Released:2018-08-20)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 3

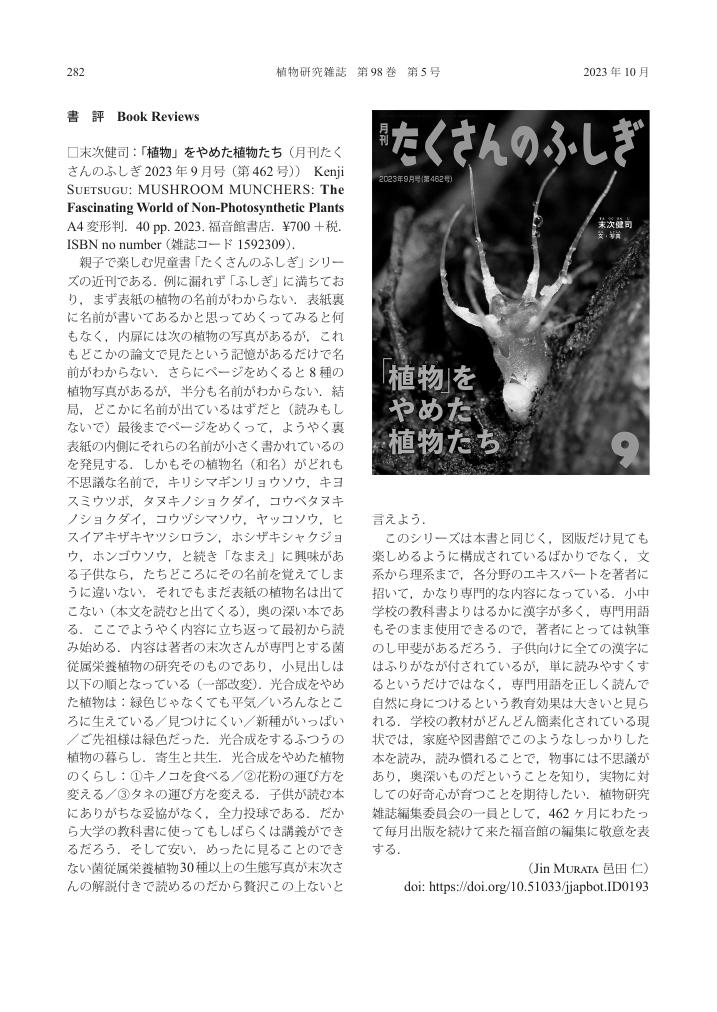

32 0 0 0 OA 末次健司:「植物」をやめた植物たち(月刊たくさんのふしぎ 2023 年9 月号(第462号))

- 著者

- 邑田 仁

- 出版者

- 植物研究雑誌編集委員会

- 雑誌

- 植物研究雑誌 (ISSN:00222062)

- 巻号頁・発行日

- vol.98, no.5, pp.282, 2023-10-20 (Released:2023-10-20)

- 著者

- 平野 真理

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学年報 (ISSN:04529650)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, pp.69-90, 2021-03-30 (Released:2021-11-16)

- 参考文献数

- 188

- 被引用文献数

- 1 1

本邦におけるここ数年のパーソナリティ研究の動向を2つの観点から概観した。第1に,ビッグ・ファイブを用いた研究を網羅的に概観し,それらの研究の領域的・国際的な拡がりを確認するとともに,それらの知見の適用に関する限界について言及した。第2に,敏感さやダークトライアドといった,病理や不適応と親和性の高いパーソナリティに関する研究を取り上げ,そうしたネガティブな特性のもつポジティブな側面に関する知見について検討した。それらを通して「よい/よわい/わるい」性格の多様な側面に目を向けるなかで,多様な個人の共存に向けたパーソナリティ研究の必要性が議論された。

- 著者

- 野島 那津子

- 出版者

- 日本保健医療社会学会

- 雑誌

- 保健医療社会学論集 (ISSN:13430203)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.2, pp.77-87, 2017-01-31 (Released:2018-07-31)

- 参考文献数

- 12

「論争中の病(contested illnesses)」は検査で異常が確認されないため、当事者の多くは長期にわたる未診断状態や精神疾患等の「誤診」を経験する。そのため、先行研究では未診断状態の困難と当事者における診断の肯定的帰結が強調されてきたが、診断の効果の時間的変動や他者の影響は十分に検討されていない。本稿は、こうした点を考慮し、筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群と線維筋痛症を患う人々の語りから、診断が当事者にもたらす影響について検討を行った。その結果、安心感の獲得、患い/苦しみの正統化、自責の念からの解放といった診断の効果が当事者個人に生じていた一方で、診断後も患いに対する他者の評価は低いままであり、病名を伝えても病気と見なされないという「診断のパラドックス」が生じていた。診断のパラドックスは、病者の周囲による脱正統化作用の大きさを浮き彫りにし、診断それ自体の正統性が脆弱であることを示唆する。

32 0 0 0 OA 親用片親疎外尺度(PASPJ)の作成と信頼性・妥当性の検討

- 著者

- 柏木 舞 髙坂 康雅

- 出版者

- 日本離婚・再婚家族と子ども研究学会

- 雑誌

- 離婚・再婚家族と子ども研究 (ISSN:24357235)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.32-46, 2022 (Released:2023-09-01)

- 参考文献数

- 35

本研究の目的は,Rowlands(2019)の片親疎外尺度(RPAS)を参考に,日本で使用できる離婚をした親を対象とした片親疎外を測定する尺度(PASPJ)を作成し,信頼性,妥当性を検証することであった。離婚経験があり,別れた相手との間に15歳以下の子どもがいる648名を対象に,PASPJ暫定項目,親子関係,人生に対する満足について調査を実施し,265名(男性73名,女性192名)を分析対象者とした。PASPJ暫定項目の因子分析を行ったところ,「親に対する肯定的な感情の欠如」「借り物のシナリオ」「もう一方の親に対する無条件で無批判なサポート」「中傷活動」「独立した思想家」の5因子が抽出された。居住形態と性による2要因分散分析を行ったところ,「親に対する肯定的な感情の欠如」「借り物のシナリオ」「もう一方の親に対する無条件で無批判なサポート」において別居親の方が同居親よりも得点が高いことが示された。またPASPJの5得点と親子関係尺度(久和・梁, 2006),人生に対する満足尺度(角野, 1994)との相関を算出したところ,「親に対する肯定的な感情の欠如」「借り物のシナリオ」「もう一方の親に対する無条件の再帰的サポート」「中傷活動」は予想された関連を示したが,「独立した思想家」は予想と反した関連を示した。これらから,「独立した思想家」を除く4下位尺度で構成されたPASPJを開発した。

32 0 0 0 OA AlphaFoldによるタンパク質立体構造予測(基礎編)

- 著者

- 富井 健太郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本生物工学会

- 雑誌

- 生物工学会誌 (ISSN:09193758)

- 巻号頁・発行日

- vol.101, no.7, pp.363-366, 2023-07-25 (Released:2023-07-25)

- 参考文献数

- 39

32 0 0 0 OA 初期目標設定が困難な割合とその理由 ─身体障害領域急性期病棟入院中の追跡調査─

- 著者

- 石川 哲也 林 純子 友利 幸之介 長山 洋史

- 出版者

- 一般社団法人 日本作業療法士協会

- 雑誌

- 作業療法 (ISSN:02894920)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.5, pp.572-580, 2021-10-15 (Released:2021-10-15)

- 参考文献数

- 31

- 被引用文献数

- 1

急性期における協働的目標設定の可否と,可否を決定する因子について検討した.対象は急性期病棟の入院患者104名で,初回面接でADOCを用いた目標設定を行い,困難な場合は理由を尋ね,途中経過で目標が再設定できるか追跡調査を実施した.結果,目標設定が可能な割合は初回面接で40%,途中経過で31%,退院まで困難が29%であった.目標設定の可否に影響する因子は,初回面接時にFIMが98点以上だと良好でMMSEが13点以下だと不良であり,初回面接時の目標設定が困難であってもその理由が能力認識の不足や見通しの希薄の場合は,途中経過で目標設定ができる可能性があることが示唆された.

32 0 0 0 OA やる気と脳 ─価値と動機づけの脳機能イメージング

- 著者

- 松元 健二

- 出版者

- 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会

- 雑誌

- 高次脳機能研究 (旧 失語症研究) (ISSN:13484818)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.2, pp.165-174, 2014-06-30 (Released:2015-07-02)

- 参考文献数

- 28

- 被引用文献数

- 2

内発的に動機づけられていた課題に対して,成績に応じた外的金銭報酬を付加すると,内発的動機は低下する(アンダーマイニング効果)。内発的に動機づけられて課題を行っているときは,外的金銭報酬がなくても,課題開始の合図に対して前頭前野外側部が反応し,課題をうまくこなすことができただけで線条体が反応したが,アンダーマイニング効果によって内発的動機が低下すると,課題開始の合図に対する前頭前野外側部の反応も,課題をうまくこなすことができたときの線条体の反応も,外的金銭報酬なしには見られなくなった。課題で用いる道具を指定されたときと自分で選んだときとでは,後者を人は好み,課題成績も高い。指定されたときは,課題に失敗すると前頭前野腹内側部の活動が顕著に下がったが,自分で選んだときにはそのような活動低下は見られなかった。これらの結果は,内発的動機づけとその変動には,前頭前野の外側部と腹内側部そして線条体が重要な役割を果たしていることを示唆している。

32 0 0 0 OA インタビューで知る研究最前線 第4回

- 著者

- 拓 徹 湊 一樹

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アジア経済 (ISSN:00022942)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.2, pp.63-85, 2021-06-15 (Released:2021-07-03)

- 参考文献数

- 5

32 0 0 0 OA 炭酸飲料水の“一気飲み”が原因と考えられた胃破裂の1例

- 著者

- 三宅 亮 松山 純子 寺坂 勇亮 角原 敦夫 松山 晋平 三宅 昌 柴田 信博

- 出版者

- 日本腹部救急医学会

- 雑誌

- 日本腹部救急医学会雑誌 (ISSN:13402242)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.1, pp.91-93, 2014-01-31 (Released:2014-07-30)

- 参考文献数

- 17

症例は27歳男性。食事後の炭酸飲料水の“一気飲み”(約500mL)直後に,突然の上腹部痛が出現し,救急車で搬送来院した。胸腹部造影CT検査で縦郭気腫と上腹部の遊離ガスを認めた。上部消化管破裂が疑われたため,水溶性造影剤(ガストログラフィンⓇ)による上部消化管造影検査を行った。胃体上部小弯側から造影剤の流出を認め,特発性胃破裂と診断し緊急手術を行った。胃体上部小弯側に,裂創部を認め,裂創部周辺は虚血変化がなかったため,裂創部を2層に縫合閉鎖して腹腔洗浄ドレナージを行った。術後経過は良好で,術後12日目に歩行退院した。炭酸飲料水の“一気飲み”による胃破裂は,本邦での最初の報告である。

32 0 0 0 OA 日本総合健診医学会 第41回大会・基調講演 総合健診に健康増進プログラムをどう取り入れるか

- 著者

- 日野原 重明

- 出版者

- 一般社団法人 日本総合健診医学会

- 雑誌

- 総合健診 (ISSN:13470086)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.3, pp.407-409, 2013 (Released:2013-12-01)

32 0 0 0 OA 権力の予期理論

- 著者

- 宮台 真司

- 出版者

- 数理社会学会

- 雑誌

- 理論と方法 (ISSN:09131442)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.2, pp.2_3-2_30, 1988-10-09 (Released:2009-03-06)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 1

社会学の主流的伝統では,権力が服従者の了解を経由して働くことを,暗黙にせよ前提する。ウェーバーの定義は周知であるが,パーソンズでさえ,機能的側面として資源配分機能に着目したとはいえ,機能の帰属先である対象的外延としては「シンボルによって一般化された」権力(=公式権力)だけを問題化した。権力に想定される了解構造は,権力についての様々な問題設定を境界づけるが,了解構造自体を明確に主題化した業績は実に少ない。 我々は第1に,この了解構造を明確に取り出して,従来の諸定義を比較可能にすると共に,それ自身を権力の定義に据える。その結果,権力は権力者の意図や自覚から分離されて,服従者の体験にだけ定位した概念となる。 第2に,それを利用して,伝統的な権力理論の様々な主題──威嚇/報償の差異・予期の機能・正当性/公式性/合法性の差異・国家権力など──を相互に関係づけて論じ,発見された諸問題を記述する。(*前半部(10. 迄)は1987年10月の社会学会報告のレジュメとほぼ同一である)

32 0 0 0 OA 物理屋のための深層学習

- 著者

- 瀧 雅人 田中 章詞

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.11, pp.759-764, 2019-11-05 (Released:2020-05-15)

- 参考文献数

- 10

このところ深層学習(ディープラーニング)という言葉を頻繁に耳にするようになってきました.巷では技術的特異点などのパワーワードに引っ張られ,人工知能が人間の仕事を奪うかもしれない等と報道されるケースも少なくないため,怪しい分野だと思われている方もいるかもしれませんが,そうではありません.機械学習の理論的下地は確率・統計学にあり,むしろ物理学を修めた方なら誰でも腑に落ちるような枠組みに支えられています.深層学習は,数多ある機械学習の手法群の中の一つの手法です.その一方,親玉である機械学習という分野は,データをもとにそこからパターン・知識を抽出する手法一般の研究開発を指します.物理学者が普段行っているデータ解析のうち,ある程度の割合は機械学習だといっても過言ではないでしょう.深層学習は,ニューラルネットワーク(ニューラルネット)と呼ばれる特殊な数理モデルを用いる点で,他の機械学習の手法と大きく異なります.ニューラルネットは20世紀の中頃,動物の脳の数理モデルとして提唱されましたが,その後はデータの学習のための機械学習モデルとして広く研究されるようになりました.長い研究の歴史を持つニューラルネットですが,2006年頃になり新しい段階に突入し,やがて加速的な発展期を迎えます.ネットワーク構造を深層化することでニューラルネットが極めて高い学習能力を発揮することが実証され,広範なタスクに対応できるネットワーク構造が次々と開発され始めたのです.この一連の流れで発見されたアルゴリズム・技術・ノウハウの総体が深層学習だ,といって良いでしょう.深層学習は画像認識にとどまらず,Google翻訳のような自然言語処理,音声の変換・生成,フェイク動画の生成,アルファ碁に代表されるゲームAIなど,急激にその応用範囲を拡大し,産業・科学技術の風景を変えつつあるのは皆さんもご存知の通りです.では,この間の研究によって全ては理解され尽くされ,応用も試み尽くされたのでしょうか? 実態はそうではなく,むしろその逆です.ニューラルネットが高い性能を実現する理論的なメカニズムは未だほとんど理解されておらず,そのためアドホックなネットワーク構造の設計も当然第一原理に基づくものではありません.そしてゲームAIのような探索的作業への大きな可能性があるにもかかわらず,深層学習の基礎科学への導入は,まだ部分的かつ初歩的な段階にあります.深層学習の高い表現能力や汎化性能の理論的理解や,データサイズに比べてデータ次元が極めて高いような場合に対応できる学習アルゴリズムの発見など,今後物理学者も寄与できる未解決問題も数多くあると考えられます.またこれまでの産業・ソーシャルデジタルデータだけではなく,科学データへの応用を通じて露わになる深層学習の技術的問題点や改良の可能性も数多くあるでしょう.これからは,基礎科学研究によって深層学習の新しい可能性が開けていくものと期待しています.

- 著者

- 成瀨 浩史 堀井 聡子 鶴野 充茂 吉村 健佑

- 出版者

- 日本広報学会

- 雑誌

- 広報研究 (ISSN:13431390)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, pp.34-45, 2022-04-28 (Released:2022-07-25)

マンガ・アニメを用いた広報の感染症対策におけるエンターテインメント・エデュケーションの有用性を検討するため、感染症対策を目的とした厚生労働省の Twitter 投稿のうち、マンガ・アニメを起用した投稿の「いいね」、リツイート、引用リツイート数をそれ以外と比較した。マンガ・アニメを起用した投稿は8 事例あり、これら投稿へのリツイート等の平均値はそれ以外の投稿と比べ高かった。ただしリツイート等の数は投稿期間の長期化により減少する傾向にあった。本結果から、マンガ・アニメの起用は無関心層への訴求に有用性が示唆された。ただし、その効果は一過性であり、マンガ・アニメの放映時期など、外部要因を考慮した投稿により広報効果を高める工夫が必要である。

32 0 0 0 OA コタンとその立地

- 著者

- 小林 和夫

- 出版者

- 北海道地理学会

- 雑誌

- 北海道地理 (ISSN:02852071)

- 巻号頁・発行日

- vol.1988, no.62, pp.7-17, 1988-04-30 (Released:2012-08-27)

- 参考文献数

- 44

32 0 0 0 OA H-IIAロケットの新技術と初号機打上げ結果

- 著者

- 前村 孝志 後藤 智彦 秋山 勝彦 二村 幸基 渡邉 篤太郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本航空宇宙学会

- 雑誌

- 宇宙技術 (ISSN:13473832)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.27-32, 2002 (Released:2002-12-19)

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 1

平成13年8月29日初号機打上げに成功したH-IIAロケットは,幅広い打上げ能力と柔軟な運用性を持ちながら,コストはH-IIロケットの約半分の1機85億円以下であり,世界の商業化ロケットと遜色のない経済性を備えている.このため,信頼性向上とコストダウンを目的にエンジン,機体部品点数の大幅削減によるシステムの簡素化,軽量化に関し様々な新技術を投入した.また,地上設備についても改良を行い,ロケット組立て及び打上げ作業期間を大幅に短縮した.本報では当社が担当した数多くの新技術のうち主要項目について初号機打上げ結果とあわせて紹介する.