1 0 0 0 OA 常磐沖堆積盆における石油システム

- 著者

- 岩田 尊夫 平井 明夫 稲場 土誌典 平野 真史

- 出版者

- 石油技術協会

- 雑誌

- 石油技術協会誌 (ISSN:03709868)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.1, pp.62-71, 2002 (Released:2015-06-05)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 13 22

The Offshore Joban Basin, which constitutes the southern-most part of the forearc basins located along the Pacific coast of the northeast Japan, extends about 170 km in NNE-SSW direction with 50 km width. The Upper Cretaceous and younger sediments distribute widely with maximum thickness of more than 5,000 meters. The Iwaki-oki gas field located in the Offshore Joban Basin, which is the only commercial offshore gas field in the Pacific Ocean off northeast Japan, has been producing gas since 1984. The Paleogene and Maastrichtian coals and coaly mudstones, deposited in a confined basin along continental margin, are the most likely source rocks of the gas. The basin modeling simulation in the basin depo-center west of the gas field estimates present vitrinite reflectance (Ro) values at the source rock horizon to be in the range from 1.0 to 1.3%. The simulation also indicates that maturation of the source rocks were accelerated by rapid subsidence since Miocene, and that peak gas generation and expulsion occurred during middle Pliocene. Therefore, the basin depo-center is considered as the kitchen area. Main reservoirs are the shallow marine sandstones intercalated in the Lower Miocene and the basal part of the Oligocene. The former is the producing reservoir of the Iwaki-oki gas field. Both sandstones are sealed by the extensive and thick mudstones. Primary hydrocarbon traps are NNE-SSW trending anticlines, which were formed before Middle Miocene. These anticlines are cut by NNE-SSW trending faults at their flanks. As the reservoir sandstones are about 2,000 meters vertically apart from the source rocks in the kitchen area, it is considered that expelled hydrocarbon migrated vertically through faults. Although forearc basins are not generally considered to be prospective for hydrocarbon exploration, there could be relatively good hydrocarbon system existing as shown above in the Offshore Joban Basin.

- 著者

- 中曽根 悦子 山沢 英明 瀧上 理子 中山 雅之 間藤 尚子 中屋 孝清 坂東 政司 杉山 幸比古

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本呼吸器内視鏡学会

- 雑誌

- 気管支学 (ISSN:02872137)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.2, pp.205-209, 2013-03-25 (Released:2016-10-29)

- 参考文献数

- 14

背景.インフルエンザA (H1N1)2009では,鼻咽腔拭い液の迅速検査の感度は低いことが知られており,確定診断を得るのが時に困難な場合もある.症例. 33歳,男性. 2011年2月,発熱,咳嗽が出現し近医にて鼻腔拭い液のインフルエンザ迅速検査を施行したが陰性であった.その後呼吸困難が悪化,胸部X線で両側のすりガラス陰影を認め,当科を紹介受診した.鼻咽腔拭い液の迅速検査は計4回陰性,鼻腔拭い液のインフルエンザA (H1N1) RT-PCR検査も陰性であったが,気管支肺胞洗浄液のRT-PCR検査が陽性であり,インフルエンザA (H1N1)肺炎と診断した. ARDSに至る重症肺炎であったが,ペラミビルの連日反復投与を中心とした治療で改善した.結語.重症インフルエンザA (H1N1)肺炎では,下気道検体を積極的に採取しRT-PCRを施行することは,確定診断を得る上で有用である.ペラミビルの反復投与の有効性について,さらなる症例の蓄積が望まれる.

1 0 0 0 OA 国際会議Plant and Animal Genome XXVIIIへの参加報告

1 0 0 0 OA 印象派と写真:クールベ、マネ、モネ

- 著者

- 西澤 栄美子

- 出版者

- 日本映像学会

- 雑誌

- 映像学 (ISSN:02860279)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, pp.54-67,147, 1994-11-25 (Released:2019-07-25)

- 参考文献数

- 16

La naissance de la photographie deverait marquer essentiellement la fin de la fonction de réapparition de la peinture. Ainsi la peinture s'est rendue indépendante, la peinture abstraite a été crée. Tandis que l'on parvenait à une entente de l'originalité de la photographie par la manifestation et la naissance de I'école impressionniste. Courbet et Manet prenaient copie des objets réels sur leurs tableaux. De cette façon, ils arrivaient à la vérité. Monet et les impressionistes peignaient des paysages qui ne contenaient pas la signification. On pourrait reconnaître des photos comme œuvres d'art grâce à ces tableaux.

1 0 0 0 OA 木材腐朽担子菌における溶解性多糖モノオキシゲナーゼの役割

- 著者

- 小嶋 由香 Várnai Anikó Eijsink Vincent G. H. 吉田 誠

- 出版者

- FCCA(Forum: Carbohydrates Coming of Age)

- 雑誌

- Trends in Glycoscience and Glycotechnology (ISSN:09157352)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.188, pp.J111-J119, 2020-07-25 (Released:2020-07-25)

- 参考文献数

- 95

木材腐朽菌は、森林生態系における木質バイオマスの主要な分解者であり、セルラーゼや溶解性多糖モノオキシゲナーゼ(LPMO)などの多様な酵素を細胞外に分泌することで木材細胞壁中のセルロースを分解する。興味深いことに、褐色腐朽菌と呼ばれる木材腐朽菌の一群は、数種の例外を除いて、結晶性セルロースを分解するために重要なセルラーゼであるセロビオヒドロラーゼ(CBH)を欠損しているが、LPMOをコードする遺伝子は広く保存されている。このことは、褐色腐朽システムにおけるLPMOの重要性を示唆していると考えられる。本総説では、木材腐朽菌による木材分解プロセスについて概説した後、LPMOの発見に至るまでの歴史的経緯、およびLPMOの特性に関する最新の知見について述べる。さらに、褐色腐朽菌由来のLPMOに関する我々の研究を紹介し、褐色腐朽システムにおけるLPMOの生理学的役割について論じる。最後に、褐色腐朽システムの進化の過程におけるLPMOの重要性についても議論する。

1 0 0 0 アーベル方程式の構成とガウス和の数論研究

本研究の課題は,「ガロアの逆問題に対する構成的方法」の立場からアーベル方程式を構成する一般的メカニズムを得ることを目標とするものであるが,特にガロア群が巡回群である場合に焦点を絞って研究を進めた.2000-2002年度基盤C(一般)「アーベル方程式の構成とガウス和の数論研究」において,申請者は学院生(修士)星明考君と共同研究で,ガウス周期の関係式の一部を幾何的に一般化し,多変数関数体上の巡回多項式族の構成を行った。本研究はその継続研究であり,ガウス周期の満たすある基本関係式を公理として関数体上で類似物を構成するという幾何的一般化を行ない,これによりガウス周期の既約多項式から巡回多項式族が得られるしくみを明らかにし,パラメータの個数も複数個に増やすことに成功した.すなわちガウス周期y_0,..,y_{e-l}をe個の独立な不定元とみなすと,基本関係式から関数体L=Q(y_0,..,y_(e-l))に成分を持つ行列Cが得られ,これらを全て添加した体K=Q(c_{i, j})は巡回置換によるLの固定体となる.これよりL/Kはe次巡回拡大であり,Cの特性多項式の根体となる.このアイデアに基づいて小さなeに対してパラメータ付きe次巡回多項式族が得られた.特に,この構成から得られた巡回多項式族のパラメータを特殊化し,e=7おいて定数項がn^7である簡単な表示をもつパラメータの族を得た.この結果はLehmerプロジェクトとして知られている研究の一般化を与えるもので,総実代数体の巡回拡大の単数の構成問題などに重要な研究方法を提供するものである.本研究の成果は2002年度春の日本数学会及び早稲田大学整数論シンポジウムを含む幾つかの研究集会で講演発表された.この研究を更に高次の場合に進展させることは重要な課題である.

1 0 0 0 OA 木製文化財の非破壊材質評価とデジタルアーカイブ作成

- 著者

- 杉山 淳司 今津 節生 小林 加代子 黄 盛煜 毛笠 貴博 金井 いづみ 田鶴 寿弥子 反町 始 鳥越 俊行 赤田 昌倫

- 出版者

- 京都大学

- 雑誌

- 基盤研究(A)

- 巻号頁・発行日

- 2013-04-01

画像情報に基づく樹種識別を、観察者の目を人工知能に置き換えることで、これまで不可能であった解剖学的な近類種の識別を可能にした。同時に、識別技術の他分野への学際的な展開を可能とした。即ち、人の設計する特徴抽出と判別器の組み合わせに加え、特徴抽出から知的判断までの全てを多層のニューラルネットに委ねる深層学習を木材識別に実装した。応用面では、文化財木製品の非破壊診断に利用できるCT画像による識別モデルを構築した。

1 0 0 0 OA 卜筮元亀鈔 : 4巻

- 出版者

- 額田正三郎

- 巻号頁・発行日

- 1714

1 0 0 0 OA 運動免疫学から個体差を考える

- 著者

- 矢野 博己

- 出版者

- 一般社団法人日本体力医学会

- 雑誌

- 体力科学 (ISSN:0039906X)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.1, pp.15-16, 2011 (Released:2011-03-30)

1 0 0 0 OA 印刷ミスを応用した表現の研究

- 著者

- 安部 容輔 小出 昌二

- 出版者

- Japanese Society for the Science of Design

- 雑誌

- 日本デザイン学会研究発表大会概要集

- 巻号頁・発行日

- pp.86, 2006 (Released:2006-08-10)

印刷技術が開発されてから今日まで、印刷物は幅広く生活の中に取り入れられてきた。複製という目的からみても、印刷は「指示されたものをいかに再現するか」が最優先される行為であり、よって印刷時に起こるミスはタブーと捉えられる。本研究では、このタブーとされる印刷ミスも観点を変えれば様々な表現要素がそこには隠されていることに着目し、表現方法としての可能を探ったものである。 はじめに印刷方法と印刷プロセスによるミスの種類とその発生原因等を調査し、その関係を体系化した。次にグラフィックソフト上や実際にインキを用いての再現を試みた後、偶発的な表現効果をコントロールし表現の可能性を検証した。応用例、およびポスター数点を制作することにより、偶発的な印刷ミスを用いた新しい表現提案ができた。

1 0 0 0 対話型進化計算による個人感性を考慮した配色作成支援に関する研究

- 著者

- 飛谷 謙介 加藤 邦人 山本 和彦

- 雑誌

- 電気学会研究会資料. IP, 情報処理研究会

- 巻号頁・発行日

- vol.2012, no.1, pp.49-54, 2012-03-30

- 参考文献数

- 13

1 0 0 0 OA 色彩調和と構図に基づく風景画像の審美的品質評価システム

- 著者

- 関 悠介 萩原 将文

- 出版者

- 日本知能情報ファジィ学会

- 雑誌

- 日本知能情報ファジィ学会 ファジィ システム シンポジウム 講演論文集 第31回ファジィシステムシンポジウム

- 巻号頁・発行日

- pp.661-666, 2015 (Released:2016-02-26)

本稿では,色彩調和と構図に基づく画像の審美的品質評価システムを提案する.人間とシステムの円滑なインタラクションのためには,人間が見たものに対してどのような印象を抱いているかをシステムが共有することが重要である.そこで本稿では,写真の印象に大きく関わる色彩と構図に着目し,人間の感性に沿った審美的品質の評価を目指した.配色技法や写真撮影の知識に基づいて色彩の美しさと構図の良さをそれぞれ数値化し,ファジィ推論によって審美的品質を複合的に評価した.評価実験では,ウェブ上から収集した画像を用い,人間の評価と提案システムによる評価との間に高い相関が見られ,人間に近い写真の評価を行うことが示唆された.

1 0 0 0 OA 学校内のICT活用を推進するリーダーの現状と課題意識の調査

- 著者

- 小林 祐紀 中川 一史 村井 万寿夫 河岸 美穂 松能 誠仁 下田 昌嗣

- 出版者

- 日本教育メディア学会

- 雑誌

- 教育メディア研究 (ISSN:13409352)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.1, pp.49-57, 2007-10-31 (Released:2017-07-18)

学校教育におけるICT教育の推進に関わる現状の把握と推進のための課題を整理するために、ICT活用に関する研究助成に応募し、採択された学校のICT活用を推進するリーダー(以下ICT推進リーダー)を対象に、「研修」「働きかけ」「カリキュラム」についてアンケート調査を行った。その結果、ICT機器の整理、管理(保守点検)、校内ネットワークの整備・管理を中心とする働きかけをおこなっていることが明らかになった。その一方で、校内の他の教師の求める支援との間に齪飴が生じている現状が明らかになった。また、今後の校内におけるICT活用推進の課題として、教員のICT活用スキルの格差への対応、ICT推進リーダーがICT機器の維持・管理のために費やす時間や負担の軽滅、ICT活用が学校全体の教育活動に位置つくためのカリキュラムの充実、ICT活用推進を支える校内体制の確立の4点に整理することができた。

1 0 0 0 OA 蝉退はアトピー性皮膚炎の痒みに有効か

- 著者

- 塩谷 雄二 新谷 卓弘 嶋田 豊 後藤 博三 寺澤 捷年

- 出版者

- The Japan Society for Oriental Medicine

- 雑誌

- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.3, pp.455-460, 2000-11-20 (Released:2010-03-12)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 1 1

蝉退は中医学的な薬効分類では辛涼解表に分類されているが, 薬理作用はほとんど分かっていない。湿疹・皮膚炎, 蕁麻疹などに用いられる消風散には蝉退が〓風薬として止痒目的で加わっている。しかし, アトピー性皮膚炎患者に止痒目的で蝉退を用いると, 皮膚が乾燥し〓痒感が悪化する症例を多く経験した。今回, 加減一陰煎加亀板膠で比較的症状が安定している思春期・成人期のアトピー性皮膚炎患者15名 (男性5名, 女性10名) を無作為に選び, 新たに蝉退2.5gを加えたところ, 投薬2週間後の前額部と前腕伸側の皮膚の角質水分量は投薬前に比較して有意に (p<0.05) に低下していた。〓痒感に対しては有効が2名 (13.3%), 悪化が9名 (60%), 不変は4名 (26.7%) であった。蝉退はアトピー性皮膚炎患者のドライスキンをさらに悪化させ, 〓痒感を増悪させることが多かった。蝉退は燥性が強く, アトピー性皮膚炎の治療に用いる場合には注意が必要と考えられた。

1 0 0 0 OA Effect of Food Thickener on Dissolution and Laxative Activity of Magnesium Oxide Tablets in Mice

- 著者

- Takashi Tomita Hidekazu Goto Yuya Yoshimura Kazushige Kato Tadashi Yoshida Katsuya Tanaka Kenji Sumiya Yukinao Kohda

- 出版者

- The Pharmaceutical Society of Japan

- 雑誌

- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.4, pp.648-651, 2016-04-01 (Released:2016-04-01)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 4 13

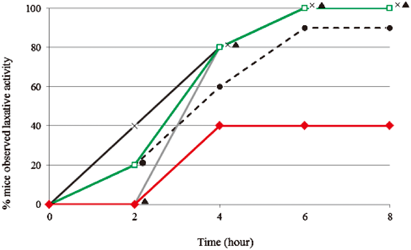

The present study examined the dissolution of magnesium oxide (MgO) from MgO tablets placed in a food thickening agent (food thickener) and its effects on laxative activity. We prepared mixtures of MgO tablets suspended in an aqueous suspension and food thickeners in order to evaluate the dissolution of MgO. The results of the dissolution tests revealed that agar-based food thickeners did not affect the MgO dissolution. In contrast, some xanthan gum-based food-thickener products show dissolution rates with certain mixtures containing disintegrated MgO tablets suspended in a food thickener that decrease over time. However, other xanthan gum-based food-thickener products show dissolution rates that decrease immediately after mixing, regardless of the time they were allowed to stand. In order to investigate the laxative activity of MgO, we orally administered a mixture of MgO suspension and food thickener to mice and observed their bowel movements. The animal experiments showed that when agar-based food thickeners were used, the laxative activity of MgO was not affected, but it decreased when xanthan gum-based food thickeners were used.

1 0 0 0 OA ミスを犯す人間らしいゲームAIの研究

本研究では、ゲームにおける人間のミスに着目し、人間らしいミスを犯すゲームAIの構築を目指し、以下の研究成果を得た。1)ゲームにおける人間の犯すミスの原因に着目した分類。2)人間の生物学的成約を考慮したモデルを持ったゲームAIの構築。3)ゲームにおける技量を自動的に調整して良い勝負を演出できるゲームAIの提案と評価。4)人間の思考の特徴である「流れ」を持たせ、人間らしいプレイを実現するゲームAIの提案。これらの研究の成果は、人間と対戦するゲームAIに「強さ」という方向性以外の新しい評価基準をもたらし、多様なゲームAIの指針となると考えられる。

1 0 0 0 OA 国際結婚夫婦におけるコミュニケーションと婚姻満足度

- 著者

- 施 利平

- 出版者

- 社会学研究会

- 雑誌

- ソシオロジ (ISSN:05841380)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.3, pp.57-73,153, 2000-02-29 (Released:2016-11-02)

The aim of this paper is to investigate the communication structure between partners in intercultural marriages, and hence to clarify the effect of communication on the couples' satisfaction. Although communication is one of the most important elements in intercultural marriages, the research on this subject is far from comprehensive. Based on this consideration, a survey was conducted by the author in 1997 and some of the results are presented in this paper. At first, According to the factor analyses, 3 factors have been found: (1) emotional and semantic comprehension; (2) the quantity of conversation;(3)the openness of communication. Secondly,we found that the communication is affected by the ability to express in using the language which is often used between the couple, and the particular language and the culture which he/she belonged to have not the effect on their communication. Finally, we found the couples' marital satisfaction is determined by the quantity of conversation, emotional and semantic comprehension, not by the openness of communication.